Управление эффективностью водообеспечения региональной системы

Автор: Косолапов Алексей Евгеньевич, Матвеева Людмила Григорьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 4 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

Повышение конкурентоспособности территорий Юга России на фоне высокой водоемкости регионального производства и одновременно ограниченного (а в некоторых регионах, в частности Северного Кавказа) низкого уровня водообеспеченности обусловливает актуальность проведения комплексного анализа рациональности водопользования в данных регионах с целью выработки управленческих решений, направленных на повышение эффективности использования данного вида ресурсов. Высокое разнообразие территориальных факторов и условий (напрямую коррелирующих с исторически существующей высокой дифференциацией регионов по показателям ресурсного и других видов потенциала и уровням социально-экономического развития), определяющих сложившуюся практику водопотребления, детерминирует множественность вариантов формирования региональных систем управления эффективностью водообеспечения, в том числе в части их субъектно-объектной определенности. Цель статьи - выявление возможностей достижения управленческого резонанса в области эффективного водопользования на основе гармонизации инновационных процессов в производственной и экологической сферах региона...

Водные ресурсы региона, рациональность водообеспечения, эффективное водопотребление, региональная система управления водопользованием, баланс интересов, ресурсосбережение, экологичность

Короткий адрес: https://sciup.org/149131280

IDR: 149131280 | УДК: 330.15 | DOI: 10.15688/re.volsu.2018.4.17

Текст научной статьи Управление эффективностью водообеспечения региональной системы

DOI:

Исторически сложившаяся высокая дифференциация регионов России как по уровню социально-экономического развития, так и по ресурсному, в том числе водному, потенциалу (разнородность ресурсов по природе, разные возможности их ввоза/вывоза по стоимости и условиям, различная стратегическая значимость и т. п.) детерминирует не только приоритетность управления эффективностью использования ресурсов, но и сложность самих процессов управления. Учитывая системообразующий характер водных ресурсов, проблема их рационального распределения и эффективного использования приобретает стратегический характер, особенно в условиях, когда ставится задача ускоренного экономического роста с максимальным задействованием эндогенного ресурсного потенциала.

В Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин определил задачи не просто устойчивого роста, но прорывных достижений, отметив, что «устойчивость – это основа, но не гарантия дальнейшего развития, а достигнутая стабильная макроэкономическая ситуация открывает новые возможности для прорывного развития, для долгосрочного роста. В мире накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется дале- ко вперед. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета. Нужна масштабная программа пространственного развития России» [8], в которой регионы, как более мобильные по сравнению с макроуровнем, способны эффективно решать эти задачи при условии рационального и целеориентированного распределения и использования имеющихся ресурсов, особенно системообразующих.

Региональная система управления эффективностью водообеспечения: субъектно-объектная определенность. Вопросам создания и совершенствования систем поддержки принятия управленческих решений стратегического характера в системе водного хозяйства страны и ее регионов, направленных не только на рациональное распределение, но и на эффективное использование водных ресурсов территорий, посвящены многочисленные исследования как специалистов Института водных проблем РАН (В.И. Данилов-Данильян, Л.К. Левит-Гуревич, В.Г. Пряжинская, Д.М. Ярошевский) [2; 3; 9] и сотрудников Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов (С.Д. Беляев, Ю.Б. Мерзликина, Н.Б. Прохорова) [1], так и целого ряда отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся проблемами ресурсосбережения и ресурсоэффективности [4–6; 10; 15; 16], в том числе в тактической и стратегической перспек- тиве в рамках реализуемых региональных стратегий [7; 13; 14].

Формирование ориентированной на государственные императивы региональной системы управления эффективностью водопользования, в которой инновационные механизмы согласования интересов всех субъектов водного хозяйства региона сочетаются с решением вопросов рационального распределения ограниченных водных ресурсов, является сложной и многоаспектной задачей. Это объясняется целым комплексом причин общесистемного и специфического характера.

Во-первых, необходимостью построения данной системы с учетом действующего бассейнового подхода к управлению, в рамках которого потребителями ресурсов одного водного бассейна могут являться несколько регионов, характеризующихся разными показателями социальноэкономического развития – важнейшего критерия определения приоритетов распределения ограниченных водных ресурсов.

Во-вторых, поскольку региональные водохозяйственные системы (далее – ВХС) выступают главным объектом управления в национальной системе водного хозяйства, управленческий резонанс в равной степени проявляется как «сверху – вниз», так и «снизу – вверх», оказывая существенное влияние на государственные стратегические решения в данной сфере.

В-третьих, разнообразие и разнонаправлен-ность интересов субъектов ВХС региона актуализирует важность решения сложной задачи нахождения их баланса с учетом общерегиональных и национальных целей тактического и стратегического характера.

В-четвертых, необходимость учета двойственного характера водохозяйственных систем регионов, которые, с одной стороны, являются важными инфраструктурными элементами, обеспечивая водными ресурсами все сферы регионального хозяйства, с другой – производственными системами, эксплуатирующими природу ресурсных отраслей.

В-пятых, «взаимосвязи элементов региональной ВХС являются двухуровневыми: по вертикали они соответствуют иерархии экономических систем, а по горизонтали отражают функциональные связи между компонентами одного иерархического уровня» [14].

Учитывая данные обстоятельства объективного характера, региональная система управления эффективностью водопользования должна быть ориентирована на принятие решений крат- ко-, средне- и долгосрочного характера и учитывать сопряженные высокие риски и неопределенность как природного (показатели водных ресурсов региона), так и субъективного типа, в том числе трансформации самого водохозяйственного механизма.

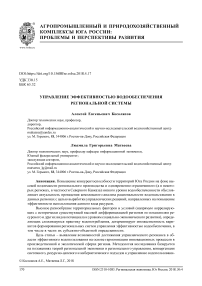

Примерная схема системы такого рода с уточнением ее субъектно-объектной определенности приведена на рисунке 1.

Как видно на рисунке 1, система управления водопользованием в регионе является не только двухконтурной, но и многоэтапной, поскольку включает в качестве обязательных этапы оценки состояния и качества (эффективности) использования наличных водных ресурсов на микро- (в разрезе отдельных потребителей микроуровня) и мезоуровне (в регионе в целом). Кроме того, на данной схеме определены субъекты и объекты микро- и мезоуровня управления рациональным распределением и эффективным потреблением ограниченных ресурсов водного бассейна региона. Наличие в данной системе контуров обратной связи, демонстрирующих кибернетический подход к управлению, означает априори заложенную в ней возможность оценки так называемого «инкрементального прироста» – количественных и качественных результатов поэтапного достижения локальных и глобальных целей в водохозяйственной системе региона.

Как отмечалось, вопросы рационального водопользования решаются учеными с разных методологических позиций с использованием различных методов, моделей и инструментов. В их числе «оптимизация распределения водных ресурсов с точки зрения обеспечения роста числа занятых в промышленности и сельском хозяйстве с применением метаэвристического алгоритма, интегрированная модель оптимизации распределения водных ресурсов, модели достижения баланса спроса и предложения водных ресурсов с позиции устойчивого развития, учета технологических, социальных факторов и характеристик окружающей среды» [2]. Научная и практическая значимость экономико-математической и информационно-технологической поддержки принятия управленческих решений, связанных с повышением эффективности функционирования ВХС региона, определяется необходимостью выбора оптимальных вариантов распределения водных ресурсов между различными потребителями. Это, как отмечалось, и максимально возможное согласование разнонаправленных интересов субъектов взаимодействий в си-

МИКРОУРОВЕНЬ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА (предприятия и другие потребители водных ресурсов бассейна)

Рис. 1. Примерная схема системы управления эффективностью водообеспечения в регионе Примечание. Составлено авторами.

стеме водного хозяйства региона (включая государство) с целью достижения их баланса.

Диагностика использования водных ресурсов Ставропольского края как платформа стратегического управления его эффективностью: экологический аспект. В соответствии с авторской концепцией степень обоснованности как тактических, так и стратегических управленческих решений в ВХС региона в существенной степени определяется качеством диагностики состояния и использования водных ресурсов бассейна, потребителями которых являются расположенные в его границах регионы. При этом наиболее значимым аспектом диагностики является, наряду с «водным», экологический, в существенной степени определяющий эффективность водопользования в широком смысле этого слова: как с точки зрения самих ВХС, так и социальноэкономического развития региона.

В качестве модельного объекта определен Ставропольский край, представляющий методологический и практический интерес в рамках ис- следуемой проблемы в силу своего положения в системе регионов Юга России в целом и в отношении водного потенциала макрорегиона.

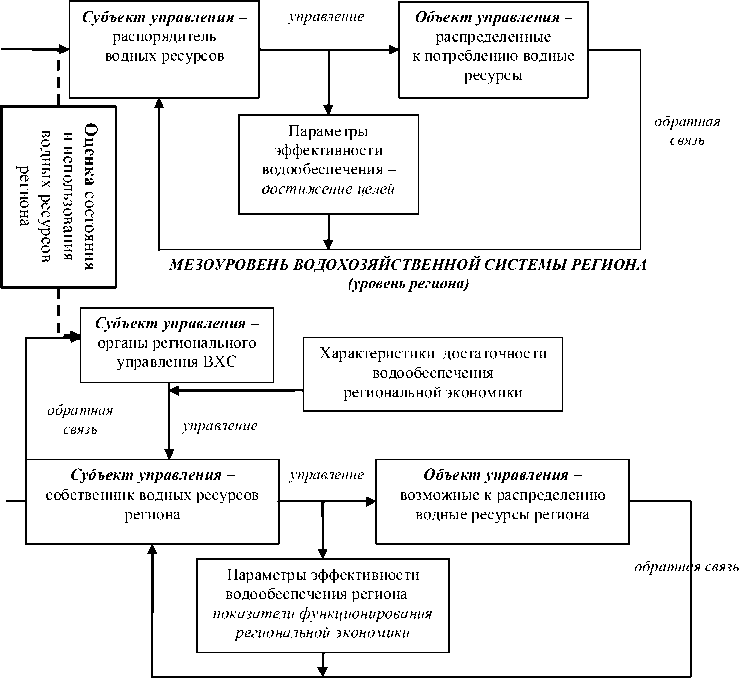

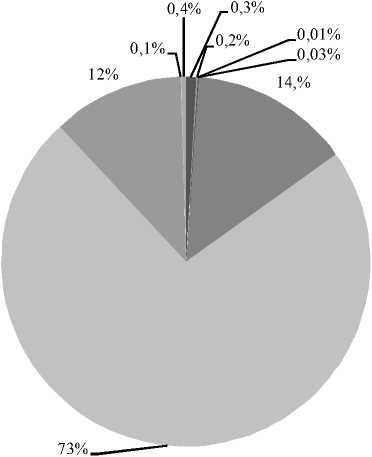

Ставропольский край имеет индустриально-аграрно-рекреационную специализацию и характеризуется положительной динамикой социально-экономических показателей: «регион превосходит среднероссийский уровень по основным параметрам экологии, здоровья, удовлетворенности жизнью и безопасности, за счет чего Ставрополье имеет предпосылки стать одним из лидеров России по качеству жизни» [12]. Важным фактором реализации этого потенциала является эффективное использование ценных водных ресурсов и вывод производства на новый уровень качества и экологичности. И это при том, что при ограниченных водных ресурсах потребность региона в воде значительна: отмечается как невысокая обеспеченность населения ресурсами речного стока, так и потенциальная водоемкость доминирующих в крае отраслей (см. рис. 2). Это делает необходимым проведение объективного анализа и планирования водных ресурсов региона в различных аспектах.

Главным потребителем водных ресурсов Ставропольского края является производственная сфера, причем речь идет о высокой водоем-кости промышленности региона (63 %), так как конкретно сельскохозяйственное водоснабжение и орошение занимают относительно небольшие доли общего водопотребления (0,07 и 6,41 %). При этом с точки зрения специфики потребления рациональность водопользования в крае можно оценить по объемам использования свежей воды и оборотно-последовательного водопотребления, в том числе в сравнении с регионами СКФО (табл. 1, 2). Как видно из данных таблиц 1 и 2, Ставропольский край в наибольшей степени среди других регионов СКФО стремится наладить систему повторного использования воды: почти все оборотно-последовательное водопотребление СКФО приходится на Ставропольский край (около 90 %).

Большое значение в анализе состояния водных ресурсов имеет также оценка объемов сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, поскольку превышение их до-

Рис. 2. Структура использования пресной воды по назначению в Ставропольском крае в 2016 году Примечание. Составлено по: [11].

Таблица 1

Объемы использования свежей воды

|

Масштаб |

Ед. изм. |

Годы |

||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

||

|

Российская Федерация |

3 млн м |

59 455 |

59 544 |

56 864 |

53 551 |

55 973 |

54 576 |

54 693 |

|

СКФО |

3 млн м |

7 635 |

7 287 |

6 789 |

6 207 |

7 022 |

6 781 |

7 029 |

|

Доля в РФ, % |

12,84 |

12,24 |

11,94 |

11,59 |

12,55 |

12,42 |

12,85 |

|

|

Ставропольский край |

3 млн м |

3 373 |

3 499 |

3 303 |

2 831 |

3 078 |

3 251 |

3 474 |

|

Доля в СКФО, % |

44,18 |

48,02 |

48,65 |

45,61 |

43,83 |

47,94 |

49,42 |

|

Примечание. Составлено по: [11; 12].

Таблица 2

Объем оборотной и последовательно используемой воды

|

Масштаб |

Ед. изм. |

Годы |

||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

||

|

Российская Федерация |

3 млн м |

140 713 |

141 627 |

142 314 |

138 545 |

136 590 |

138 873 |

137 893 |

|

СКФО |

______3 млн м |

976 |

978 |

966 |

938 |

855 |

966 |

918 |

|

Доля в РФ, % |

0,69 |

0,69 |

0,68 |

0,68 |

0,63 |

0,70 |

0,67 |

|

|

Ставропольский край |

______3 млн м |

914 |

879 |

868 |

849 |

777 |

882 |

838 |

|

Доля в СКФО, % |

93,65 |

89,88 |

89,86 |

90,51 |

90,88 |

91,30 |

91,29 |

|

Примечание. Составлено по: [11; 12].

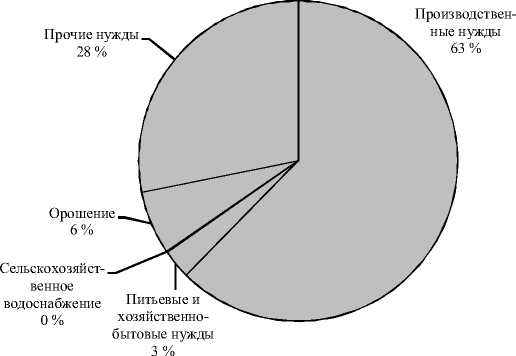

пустимых концентраций снижает качество воды. Сведения по сбросу загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты Ставропольского края в 2010–2016 гг. в сравнении с аналогичными показателями СКФО и России представлены в таблице 3. В связи с сокращением сброса загрязненных сточных вод наметилась тенденция к стабилизации, а в отдельных бассейнах рек края – к улучшению качества воды. В целом качество воды важнейших поверхностных водных объектов Ставропольского края является стабильным и соответствует классу «умеренно загрязненная». В то же время, исходя из предельно-допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения, большинство рек края классифицируются как «загрязненные» и «грязные».

Наибольшая экологическая нагрузка приходится на города, такие как Невинномысск, Ставрополь, Буденновск и Минеральные Воды, где на небольших территориях сосредоточены крупные производства (рис. 3).

Результаты анализа водопользования и качества воды в данном регионе позволили также сделать практически значимый вывод о том, что проблему составляют большие потери воды при транспортировке и загрязнение водных ресурсов Ставропольского края при преимущественно производственном водопользовании. В данном контексте особый интерес представляет внедрение экологических инноваций, направленных на сокращение вредных выбросов и бережное обращение с ограниченными природными ресурсами.

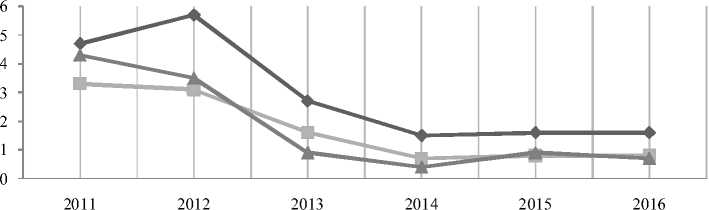

На рисунке 4 показан удельный вес организаций, осуществляющих экологические инновации, в общем числе предприятий и организаций Ставропольского края в сравнении с СКФО и РФ. Достаточно высокие позиции анализируемого региона в составе СКФО по данному показателю объясняются более благоприятными экологическими условиями, особенно в курортной зоне, по сравнению с другими регионами округа. Кроме того, все предприятия края, осу-

Таблица 3

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

|

Масштаб |

Ед. изм. |

Годы |

||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

||

|

Российская Федерация |

3 млн м |

16 516 |

159 66 |

15 678 |

15 189 |

14 768 |

14 418 |

14 719 |

|

СКФО |

3 млн м |

390 |

397 |

395 |

374 |

368 |

362 |

364 |

|

Доля в РФ, % |

2,36 |

2,49 |

2,52 |

2,46 |

2,49 |

2,51 |

2,47 |

|

|

Ставропольский край |

3 млн м |

144 |

138 |

131 |

133 |

132 |

123 |

125 |

|

Доля в СКФО, % |

36,92 |

34,76 |

33,16 |

35,56 |

35,87 |

33,98 |

34,34 |

|

Примечание. Составлено по: [11; 12].

Рис. 3. Качество воды в Ставропольском крае Примечание. Составлено по: [11].

1 Ф Российская Федерация Северо-Кавказский федеральный округ

■^^Ставропольский край

Рис. 4. Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации, в общем числе организаций, % Примечание. Составлено по: [11].

ществляя экологические инновации, ориентированы на снижение степени загрязнения окружающей среды, в том числе водных ресурсов, используя вторичную переработку отходов производства, воды и материалов. При этом важным показателем целеориентированности экологических инноваций на повышение качества вод и, как следствие, на их более эффективное использование является динамика специальных затрат, связанных с их внедрением, в расчете на одну организацию (см. табл. 4).

Как видно из данных таблицы 4, несмотря на некоторое отставание по данному показателю от среднероссийского уровня, в рамках СКФО у Ставропольского края позиции выше, чем в среднем по округу. Аналогичный вывод получен по результатам анализа общих затрат на охрану окружающей среды Ставропольского края в сравнении с масштабами СКФО и РФ, а также индекса физического объема природоохранных расходов (см. табл. 5).

Затраты на охрану окружающей среды распределяются по следующим направлениям природоохранной деятельности: охрана атмосферного воздуха; сбор и очистка сточных вод; обращение с отходами; защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод; сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий и др. (см. рис. 5). Результаты анализа деятельности Ставропольского края, связанной с экологическими инновациями и охраной окружающей среды, показывают, что в данном регионе уделяется большое внимание поддержке благоприятных экологических условий.

В решении выявленных в процессе исследования проблем водных ресурсов региона принимают активное участие как органы го- сударственного управления, так и корпоративный сектор, поэтому бóльшая часть выделяемых на разных уровнях денежных средств на экологические инновации и охрану окружающей среды вкладывается в мероприятия, связанные с очисткой и реабилитацией вод, укреплением и расширением системы оборотного водоснабжения, снижением загрязнения окружающей среды, безопасной утилизацией отходов, в совокупности способствующих бережному использованию водных и в целом природных ресурсов региона. Такие приоритеты поддерживаются специализацией экономики Ставропольского края, опирающейся на водоемкие отрасли при ограниченных возможностях водопользования.

Проведенное исследование современного состояния и решения проблемы управления эффективностью водообеспечения в одном из ведущих регионов Юга России позволило получить ряд выводов и рекомендаций методологического и прикладного характера. В частности, получен обоснованный вывод о том, что развиваемую экономическую деятельность Ставропольского края через призму сформулированной проблемы можно охарактеризовать как водоемкую. При этом возможности водообеспечения ограничены неравномерно распределенной по территории региона речной сетью, концентрирующей основные водные ресурсы в предгорных районах юга и юго-запада региона, одновременно являющихся местами расположения курортных зон, ограничивающих осуществление «грязных» с точки зрения воздействия на качество водных ресурсов производств, какими могут потенциально являться отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Таблица 4

Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями

Затраты на охрану окружающей среды

|

Масштаб |

Ед. изм. |

Период |

Динамика |

|||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|||||

|

Российская Федерация |

млн руб. |

26 616,4 |

24 131,4 |

27 768,7 |

15 098,2 |

20 914,0 |

21 979,2 |

**х^/** |

||

|

В расчете на 1 организацию |

56,3 |

43,2 |

58,8 |

49,5 |

75,2 |

84,5 |

IT |

II |

11 |

|

|

СКФО |

млн руб. |

35,6 |

37,6 |

38,4 |

37,3 |

72,5 |

31,8 |

|||

|

Доля в РФ, % |

0,13 |

0,16 |

0,14 |

0,25 |

0,35 |

0,14 |

ri |

ih |

||

|

В расчете на 1 организацию |

4,0 |

4,7 |

6,4 |

9,3 |

18,1 |

8,0 |

ri |

|||

|

Ставропольский край |

млн руб. |

34,2 |

35,6 |

37,3 |

35,4 |

72,4 |

18,9 |

|||

|

Доля в СКФО, % |

96,07 |

94,68 |

97,14 |

94,91 |

99,86 |

59,43 |

||||

|

В расчете на 1 организацию |

8,6 |

8,9 |

18,6 |

17,7 |

36,2 |

9,5 |

ri |

fl |

ih |

|

Примечание. Составлено по: [11].

Таблица 5

|

Масштаб |

Показатель |

Годы |

||

|

2014 |

2015 |

2016 |

||

|

Российская Федерация |

млн руб. |

536 311 |

582 128 |

591 156 |

|

Индекс физического объема природоохранных расходов, в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах |

105,9 |

92,5 |

92,8 |

|

|

СКФО |

млн руб. |

7 204 |

6 333 |

6 896 |

|

Доля в РФ, % |

1,34 |

1,09 |

1,17 |

|

|

Индекс физического объема природоохранных расходов, в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах |

97,3 |

102,0 |

106,2 |

|

|

Ставропольский край |

млн руб. |

4 026 |

3 367 |

3 994 |

|

Доля в СКФО, % |

55,89 |

53,17 |

57,92 |

|

|

Индекс физического объема природоохранных расходов, в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах |

129,4 |

73,8 |

114,0 |

|

Примечание. Составлено по: [11].

-

■ Защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод

-

■ Защита окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия

-

■ Научно-исследовательская деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных воздействий на окружающую среду

-

■ Обеспечение радиационной безопасности окружающей среды

-

■ Обращение с отходами

-

■ Сбор и очистка сточных вод

-

■ Системы оборотного водоснабжения на действующих предприятиях, тыс.куб.м./сут.

-

■ Сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий

-

■ Другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды

Рис. 5. Структура текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды Ставропольского края в 2016 году Примечание. Составлено по: [11].

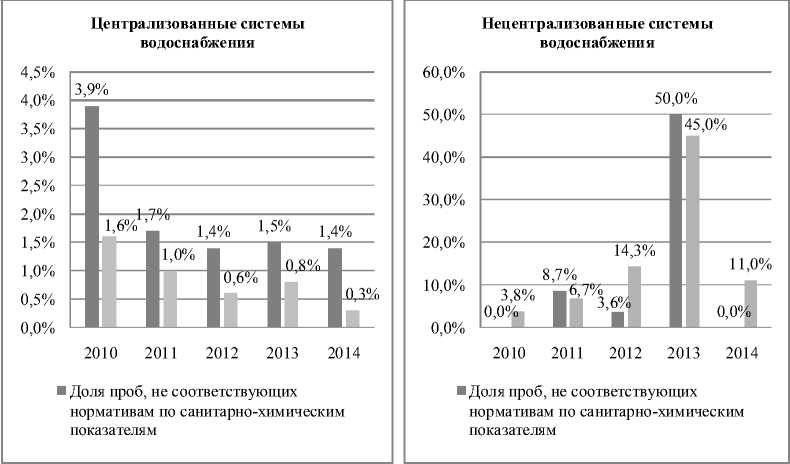

Проблему составляет и качество вод Ставропольского края, на которое влияют как естественные особенности состава и расположения (сильная минерализация; большое количество мелких рек и водоемов, часто пересыхающих в периоды межени), так и антропогенные факторы (интенсивное использование удобрений, сброс загрязненных сточных вод, издержки преимущественно производственного потребления). Недостаток водных ресурсов в данном регионе может быть вызван не только их недоступностью или непригодностью для использования, но и большими потерями забранной качественной воды при транспортировке из-за высокой степени износа систем водоснабжения и канализации.

С учетом этого в Ставропольском крае ведется работа по модернизации производства и повышению его экологичности, для чего в регионе накоплен достаточный инновационный, инвестиционный, кадровый и другие виды потенциала. Пристальное внимание уделяется и проблемам водопользования, в частности: большие суммы инвестиций в охрану окружающей среды направляются на сокращение вредных выбросов, очищение загрязненных вод и развитие системы оборотного водоснабжения для обеспечения экономности водопотребления. Перечисленные мероприятия тактического и стратегического характера направлены на повышение эффективности распределения ограниченных водных ресурсов региона и в целом водопользования с учетом экологической составляющей.

Результаты исследования могут быть использованы при обосновании стратегических планов эффективного водообеспечения развития территории, разработке региональных программ рационального использования водных ресурсов.

Список литературы Управление эффективностью водообеспечения региональной системы

- Беляев, С. Д. Предложения по переходу к побассейновой системе управления водными ресурсами/С. Д. Беляев, Ю. Б. Мерзликина, Н. Б. Прохорова//Водное хозяйство России. -2014. -№ 5. -С. 10-28.

- Данилов-Данильян, В. И. Согласование стратегий использования трансграничных водных ресурсов/В. И. Данилов-Данильян, С. А. Иванков, И. Л. Хранович//Экономика и математические методы. -2010. -Т. 26, № 2. -С. 49-59.

- Данилов-Данильян, В. И. Экономические и территориальные аспекты управления водохозяйственным комплексом России/В. И. Данилов-Данильян, В. Г. Пряжинская. -М.: Изд-во РАСХН, 2013. -311 с.

- Имитационная математическая модель стока средних и малых рек для горных территорий/Ю. Б. Кирста, А. В. Пузанов, О. В. Ловицкая, Л. Ф. Лубенец, Я. Э. Кузняк, А. Ю. Пахотнова//Известия Самарского научного центра РАН. -2012. -Т. 14, № 1 (9). -С. 2334-2341.

- Калиманов, Т. А. Водные ресурсы Российской Федерации, их использование и состояние/Т. А. Калиманов, Е. В. Усова, М. Л. Татосян//Общество. Среда. Развитие. -2017. -№ 4 (45). -C. 136-144.

- Малышева, А. В. Основные направления рационального использования водных ресурсов/А. В. Малышева, Л. Н. Козина//Вестник НГИЭИ. -2015. -№ 6 (49). -C. 52-60.

- Митрофанова, И. В. Региональное стратегирование: некоторые итоги 2014-2017 годов/И. В. Митрофанова, Н. С. Мельникова, В. В. Батманова//Региональная экономика. Юг России. -2018. -№ 1. -С. 75-84.

- Послание Президента Федеральному собранию 1 марта 2018 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 12.05.2018). -Загл. с экрана.

- Проблемы при составлении схем комплексного использования и охраны водных объектов/Л. К. ЛевитГуревич, В. Г. Пряжинская, И. Л. Хранович, Д. М. Ярошевский//Водное хозяйство России. -2010. -№ 6. -С. 4-16.

- Рациональность использования водных ресурсов в экономике горных территорий СКФО/А. Е. Косолапов, Н. А. Косолапова, Л. Г. Матвеева, О. А. Чернова//Устойчивое развитие горных территорий. -2018. -№ 1. -С. 43-49.

- Статистический ежегодник «Ставропольский край»: стат. сб. -Ставрополь: Ставропольстат, 2017. -360 с.

- Стратегия развития Ставропольского края до 2035 года. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://stavkray2035.ru/(дата обращения: 12.05.2018). -Загл. с экрана.

- Чернова, О. А. Факторный анализ водоемкости ВРП регионов Южного федерального округа/О. А. Чернова//Региональная экономика. Юг России. -2018. -№ 2. -С. 75-84.