Управление электростатической зарядкой твердых тел в каналах, заполненных электронно-пучковой плазмой

Автор: Йе Хлаинг Тун, Аунг Чжо У, Васильев М.Н., Хтет Ко Ко Зау, Зин Мин Маунг, Яр Зар Аунг

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 1 (49) т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально исследована электростатическая зарядка макроскопических твердых тел, размещенных в цилиндрическом канале, заполненном холодной сильнонеравновесной плазмой. Плазма генерировалась инжекцией тонкого электронного пучка вдоль оси канала. В качестве плазмообразующих газов использовались воздух, кислород и инертные газы. Измерялась величина потенциала тел простейшей геометрии (сфера, диск) относительно заземленных элементов конструкции рабочей камеры экспериментальной установки; эксперименты проводились в неподвижной плазме и в плазменных потоках. Установлено, что на величину заряда, накапливаемого твердым телом, влияют химический состав и давление плазмообразующего газа, мощность инжектируемого электронного пучка, скорость плазменного потока, а также угол падения электронного пучка на поверхность тела (для мишеней в форме диска).

Электронно-пучковая плазма, электростатическая зарядка твердых тел, плазменные потоки в каналах

Короткий адрес: https://sciup.org/142229706

IDR: 142229706 | УДК: 533.9.072

Текст научной статьи Управление электростатической зарядкой твердых тел в каналах, заполненных электронно-пучковой плазмой

Электростатика. - одна, из главных проблем эксплуатации техники, работающей в условиях открытого космоса. В настоящее время наиболее изученными являются процессы, приводящие к электростатической зарядке космических летательных аппаратов (КЛА)

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2021

под воздействием факторов космического полета, в первую очередв - облучения быстрыми электронами солнечного ветра. Этой проблематике посвящено множество работ [1, 2].

Непрерывный поток плазмы солнечного происхождения, падающий на поверхноств К ЛА, вызывает появление и накопление электростатического заряда забортными элементами конструкции, а также их дифференциальную зарядку, приводящую к электрическим разрядам по поверхности из-за высокой разности потенциалов между различными зонами этих конструкций. Последнее обстоятельство может спровоцировать аномальное поведение электроники К ЛА. Перечисленные явления достаточно хорошо изучены и экспериментально, и теоретически, найдены способы нейтрализации электростатического заряда К ЛА как интегрального, так и локального [3].

Значительно меньшее внимание уделялось исследованию внутренних электрофизических процессов в бортовых плазмотехнических системах, в которых имеет место контакт неравновесной плазмы с поверхностью твердого тела. В самой общей постановке физическая задача ставится следующим образом: неравновесная плазма заполняет некоторый контейнер, внутри которого могут располагаться какие-либо макроскопические тела.Очевидно, что и стенки контейнера, и объекты, которые в нем находятся, могут накапливать электростатический заряд, что во многом определяет плазменные процессы в таких системах. Экспериментальному исследованию этих процессов посвящена настоящая работа.

2. Постановка экспериментов

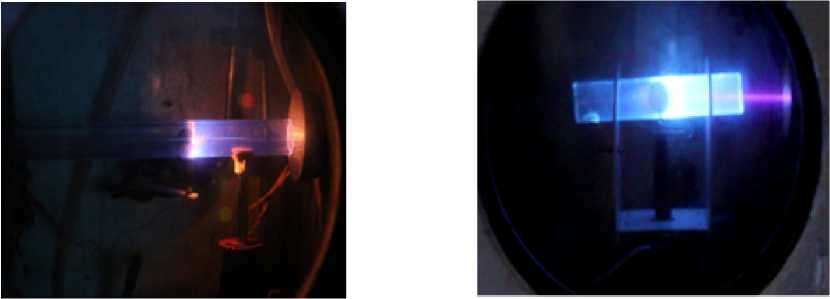

В наших экспериментах холодная сильнонеравновесная плазма возбуждалась внутри цилиндрического канала, заполненного плазмообразующим газом, инжекцией тонкого непрерывного пучка быстрых электронов вдоль оси цилиндра (ось г). В канале могли располагаться макроскопические тела простейшей геометрии, которые имитировали элементы внутренней оснастки реальной плазмотехнической системы. Эксперименты могли проводиться как в неподвижной плазме, так и в плазменном потоке. В последнем случае вдоль канала организовывалась продувка плазмообразутощего газа. Варианты постановки экспериментов (см. рис. 1а, б):

а) б)

Рис. 1. а) Генерация электроиио-пучковой плазмы внутри кварцевой трубки со сферическим теплом, установленным на ее оси, D = 22 мм, d = 9 мм; б) генерация электроиио-пучковой плазмы внутри кварцевой трубки с установленным внутри нее диском, D = 22 мм, d =18 мм

-

• Материал канала: металл или диэлектрик.

-

• Твердое тело, размещаемое внутри канала: материал - металлы или углерод (графит), форма - сфера или диск.

-

• Режимы течения плазмы в канале: неподвижная плазма, плазменный поток с продольной или тангенциальной подачей плазмообразутощего газа.

Для создания плазмы внутри канала использовался генератор электронно-пучковой плазмы, подробно описанный в нашей предыдущей работе [4]. В этом генераторе, кроме состава плазмообразующего газа, могли варьироваться:

• Давление плазмообразующего газа Рт в диапазоне 0,1-10 Торр.

• Ток электронного пучка 1ь в диапазоне 0-20 мА.

• Скорость плазменного тока (w) в диапазоне 0-200 м/с.

• Угол поворота диска в плоскости, перпендикулярной оси инжекции электронного пучка (у) от 0 до тг/2.

3. Цель и задачи экспериментального исследования

4. Экспериментальные результаты

Диапазон варьирования энергии быстрых электронов был весьма ограниченным Еь = 25 — 30 кэВ, и, следовательно, интегральная мощность, вкладываемая в газ, в стенки канала и в расположенные в нем объекты, практически полностью определялась величиной тока электронного пучка.

Целью исследования было изучение влияния условий, в которых проводились эксперименты, на процессы зарядки металлических тел, контактирующих с неподвижным облаком или потоком электронно-пучковой плазмы. Если в работе [4] основное внимание уделялось эффектам, связанным с составом и давлением плазмообразутощего газа, то в настоящей работе изучалась роль термогазодинамических процессов на поверхности тела и влияние геометрических параметров, характеризующих постановку эксперимента. При этом исследовалось влияние нагрева тела в электронно-пучковой плазме на накопление им электростатического заряда, а также возможность управления этим процессом за счет интенсивности обдува тела потоком плазмы. К геометрическим параметрам, характеризующим постановку экспериментов, относятся соотношение размера (диаметра D) канала и диаметра d размещенного в нем сферического тела, расстояние z между поверхностью тела и точкой инжекции электронного пучка, а также угол падения электронного пучка на поверхность диска, у.

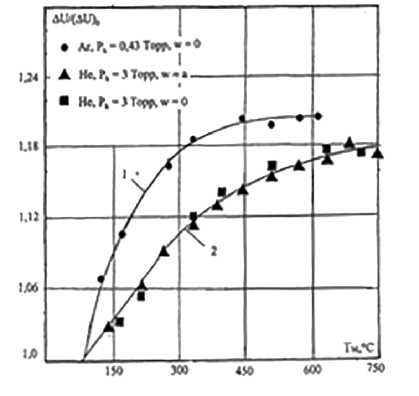

Под воздействием электронного пучка на находящемся в плазме твердом теле может накапливаться отрицательный электрический заряд, что проявляется как возникновение некоторой разности потенциалов между телом и «землей». Было установлено, что при включении пучка абсолютная величина разности потенциалов возрастает от нуля до некоторого A U за время одного порядка со временем выхода 1ь на стационарное значение, определяемое характеристиками системы управления генератором электронного пучка. Если условия эксперимента (мощность пучка и давление газа в канале) таковы, что возможен нагрев мишени, то по мере разогрева мишени разность потенциалов продолжает плавно расти выше AU. достигая, в конце концов. пекоторого нового стационарного 'значения AUmax.

На рис. 2а представлена зависимость, характеризующая рост отношения AU/(AU )о, при увеличении температуры мишени Т/, где (AU)о - разность потенциалов между мишенью и «землей» при Т/ ~ 100 С. Условия эксперимента: Еь 25 кВ, 1ь = 10 мА, z = 200 мм, мишень - стальной шар диаметром 9 мм. В качестве измерительного прибора использовался цифровой вольтметр В7-35 с входным сопротивлением 10±0,5 МОм. Измерения проводились вплоть до таких температур мишени, когда рост функции AU/(AU )о = / (Тм ) становился слабым: для гелия это Тм ~ 500 °C, а для аргона и воздуха - Тм ~ 300 °C. Температура мишени измерялась вольфрам-рениевой термопарой В В 5/20. Расстояние z отсчитывалось от точки инжекции электронного пучка в контейнер.

Рис. 26 показывает, как установившееся значение AUmax зависит от условий эксперимента. В качестве примера на этом рисунке приведены графики зависимости разности потенциалов AUmax между мишенью в виде стального шара диаметром 18 мм и заземленным корпусом рабочей камеры экспериментальной установки как функция статического давления в канале Рт и расстояния между мишенью и точкой инжекции электронного пучка z. При уменьшении давления в канале AUmax почти обратно пропорционально (Рт)1/2 • Сначала при достаточно высоких давлениях (2,0 < Рт < 5,0 Торр) наблюдается медленный рост AUmax; при дальнейшем понижении Рт разность потенциалов A Umax начинает быстро нарастать и при Рт < 0,5 Торр рост разности потенциалов приобретает лавинообразный характер. На рис 26 видно также, что по мере приближения тела к точке инжекции пучка его потенциал возрастает.

а)

Рис. 2. а) Влияние температуры мишени на величину потенциала стальной сферы диаметром 9 мм, в электронно-пучковой плазме аргона (кривая 1) и гелия (кривая 2): Е ь = 25 к В, І ь = 10 мА, z = 150 мм; б) зависимость потенциала диска диаметром 18 мм от давления в канале на различных расстояниях z. Плазмообразующий газ - воздух, І ь = 10 мА, Е ь = 25 кВ, у = л/2

б)

В исследованном диапазоне значений тока инжектируемого пучка ( Іь = 14-20 мА) AUmax пропорцпопален Іь, что соответствует результатам, которые были нами ранее получены в экспериментах с телами, находящимися в свободном плазменном объеме, когда D ^d.

Таблица!

Максимальные и минимальные значения потенциал медного диска ( d = 18 мм), вращающегося в электронно-пучковой плазме воздуха и кислорода при давлениях Рт = 1 Торр и Рт = 3,0 Торр; то к пучка Іь = 1 мА

|

Umax (В) при у = 90° |

Umin (В ) При у = 0° |

|||

|

Рт = 1, 0ТорР |

Рт = 3, 0 Торр |

Рт = 1, 0Торр |

Рт = 3, 0 Торр |

|

|

Воздух |

4,7 |

0,7 |

0,2 |

0,2 |

|

Кислород |

3,1 |

0,6 |

0,3 |

0,1 |

Т а б л и ц а 2

Зависимость потенциала мишени (медный диск d = 18 мм) от угла ее поворота у для электронно-пучковой плазмы воздуха: Іь = 1 мА, Рт = 1, 0 Торр

|

У, град |

0 |

15 |

30 |

45 |

60 |

75 |

90 |

|

Umax, В |

4,7 |

4,5 |

3,4 |

2,5 |

1,2 |

0,6 |

0,3 |

|

U/Umax |

1,0 |

0,95 |

0,75 |

0,53 |

0,25 |

0,12 |

0,06 |

Табл. 1 и 2 характеризуют зависимость потенциала мишени в виде диска от угла падения электронного пучка на ее поверхность у. Диск был установлен внутри диэлектри- ческого контейнера, как показано на рис. 16, и мог поворачиваться, чтобы исследовать 'зависимость Аитах(у).

Данные табл. 1 и 2 показывают, что

• Величина потенциала, накапливаемого мишенью в виде плоского диска, которая помещена в контейнер, заполненный электронно-пучковой плазмой, зависит от угла между осью инжекции пучка и плоскостью мишени у. Когда у = 90° величин а потенциала AUmax максимальна. При уменьшении у потенциал мишени немонотонно уменьшается, достигая своего минимального значения, когда у = 0°. Тот факт, что в последнем случае этот потенциал не равен нулю, объясняется зарядкой мишени электронами, которые падают на нее под углом, не равном нулю. Такими электронами являются электроны, отраженные стенкой канала и электроны, рассеянные в столкновениях с молекулами плазмообразующего газа.

• Максимальная (при у = 90°) и минимальная (при у = 0°) величина потенциала зависят от химического состава плазмообразующего газа и его давления. В экспериментах с воздухом и кислородом установлено, что в исследованном диапазоне Рт максимальные величины потенциала диска в плазме воздуха выше, чем в плазме кислорода, а минимальные величины потенциала практически одинаковы. Увеличение давления плазмообразутощего газа приводят к уменьшению и максимальной, и минимальной величины потенциала в плазме обоих газов.

5. Выводы

Табл. 3 иллюстрирует эффект влияния движения электронно-пучковой плазмы на элек-тростатичческую зарядку тела, помещенного в плазменный поток. Эксперменты проводились с металлическими сферами, установленными на оси кварцевой трубы (как показано на рис. 1), вдоль которой продувался воздух. Ток инжектируемого пучка варьировался в диапазоне 0,5-1,5 мА, а давление газа в канале поддерживалось постоянным Рт = 1, 6 Торр. Из данных, приведенных в таблице для расхода газа через канал G = 2 л/мин (w ~ 10 м/с), следует, что при всех токах пучка потенциал сферы в потоке плазмы примерно в 2 раза ниже, чем потенциал сферы в неподвижном плазменном облаке. Обнаруженный эффект требует специального исследоваия и объяснения, поскольку он может оказаться весьма важным при проектировании плазмотехнических систем проточного типа.

Т а б л и ц а 3

Влияние обдува сферы ( d = 9 мм) потоком электронно-пучковой плазмы воздуха, на ее электростатическую зарядку в канале D = 22 мм, Рт = 1.6 Торр

|

G (л/мин) |

Рт (Торр) |

1ь (мА) |

AU (В) |

|

0 |

1.6 |

0.5 |

14 |

|

0 |

1.6 |

1 |

24 |

|

0 |

1.6 |

1.5 |

32 |

|

2 |

1.6 |

0.5 |

8 |

|

2 |

1.6 |

1 |

10 |

|

2 |

1.6 |

1.5 |

14 |

-

1. Экспериментально исследована электростатическая зарядка макроскопических тел в плазме различных газов, возбуждаемой электронным пучком внутри диэлектрического контейнера.

-

2. Получены зависимости, характеризующие влияние условий генерации плазмы на величину потенциала U металлической сферы (мишени), находящейся в диэлектрической трубке, вдоль которой инжектируется тонкий непрерывный электронный пучок. При этом установлено, что на величину потенциала существенным образом влияют

-

- давление плазмообразутощего газа;

-

- сила тока пучка;

-

- расстояние между мишенью и точкой инжекции пучка.

-

3. Нагрев мишени приводит к некоторому (незначительному) повышению величины потенциала мишени U по сравнению с потенциалом холодной мишени.

-

4. Аналогичные результаты получены и для мишеней в виде диска. Для таких мишеней было выявлено влияние угла у между осью инжекции пучка и плоскостью диска на величину потенциала U. При нормальном падении пучка потенциал U оказывался на порядок выше, чем при скользящем падении пучка.

-

5. Выводы 2-4 качественно справедливы для всех газов, использовавшихся в наших экспериментах (воздух, кислород, гелий), однако количественные эффекты для разных газов оказались различными.

-

6. Установлено, что обдув потоком электронно-пучковой плазмы существенно влияет на электростатическую зарядку твердого тела: при прочих равных условиях потенциал тела в плазменном потоке значительно ниже, чем в неподвижном плазменном облаке.

Работа поддержана РФФИ, грантами 20-02-00501 и Аспирант № 19-38-90009.

Список литературы Управление электростатической зарядкой твердых тел в каналах, заполненных электронно-пучковой плазмой

- Buhler C.R., Clements J.S., Calle C.I. 2012 Electrostatics studies for the 2008 Hubble Repair Mission // Proc. 2012 Joint Electrostatics Conf. Cambridge, ON.

- Hanna R., Paulmier T., Molinie P., Belhaj M., Dirassen B., Payan D., Balcon N. Radiation induced conductivity in space dielectric materials // J. Appl. Phys. 2014. N 115. P. 033713.

- Бабкин Г.В., Беседина Т.В., Божко И.Д., Морозов Е.П., Савичев В.В. [и др.]. Электризация высокоорбитальных космических аппаратов // Обзор по материалам зарубежной печати под ред. доктора технических наук С.Д. Гришина. ЦНИИМАШ, 1985. Сер. 11, № 28.

- Йе Хлаинг Хтун, Аунг Чжо У, Васильев М.Н. Генерация приповерхностной электронно-пучковой плазмы // VIII Международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии. 10-15 сентября 2018 г., Иваново, Россия. Сборник трудов. С. 154-156.