Управление объемом буферной памяти и пропускной способностью каналов в мультисервисных сетях

Автор: Линец Г.И.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии компьютерных систем и сетей

Статья в выпуске: 2 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен метод управления объемом буферной памяти и пропускной способностью каналов в мультисервисных сетях, позволяющий динамически перераспределять объем буферной памяти узлов коммутации и пропускную способность линий связи в зависимости от степени загрузки линий связи и с учетом класса передаваемого трафика.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191228

IDR: 140191228 | УДК: 621.394

Текст научной статьи Управление объемом буферной памяти и пропускной способностью каналов в мультисервисных сетях

Развитие инфраструктуры современных сетей связи направлено на масштабное внедрение высокоскоростных технологий и новых телекоммуникационных услуг на основе использования пакетной передачи информации для трафика, образованного приложениями различных типов. При обслуживании разнородного трафика особую актуальность приобретает управление объемом буферной памяти узлов коммутации и пропускной способностью каналов мультисервисной сети. От данных показателей существенно зависит производительность и качество обслуживания абонентов сети.

-

2. Постановка задачи исследования

На основании проведенного анализа проблемы управления сетями можно сделать вывод, что вышедшие в свет работы, посвященные проблеме управления в сетях передачи данных достаточно полно освещают различные стороны этой проблемы (методы управления маршрутизацией, методы управления интенсивностью потоков, возможности реализации методов управления процессов обмена информацией в конкретных сетях и т. п.). Однако, в них не учитываются особенности, присущие мультисервисным сетям (широкое разнообразие видов информационных потоков, большой размерности, иерархической топологической структуры, использования высокоскоростных цифровых каналов связи) и поэтому полученные результаты не могут быть непосредственно использованы для исследования и разработки методов управления процессом обмена информации в современных сетях.

Вопросы статистического уплотнения и методика расчета допустимого количества виртуальных соединений различных служб в цифровом тракте, в зависимости от количества источников и параметров трафика при заданных значениях параметров качества обслуживания, представляет собой самостоятельную задачу, связанную с управлением ресурсами.

Под управлением, в данном случае, будем понимать распределение буферной памяти в узлах коммутации (УК) и пропускных способностей (ПС) цифровых трактов мультисервисной сети, в зависимости от нагрузки. Однако, при формировании управляющих воздействий, возникают определенные трудности, причина которых состоит в том, что в динамических алгоритмах процессы, описывающие поведение системы, зависят от принимаемых решений, а эти решения должны влиять на текущее состояние сети. Это означает, что задачу оптимизации ПС необходимо решать каждый раз для изменившихся начальных условий, что вряд ли возможно в реальном масштабе времени. Кроме того, важной особенностью современных сетей является пачечный характер трафика, проявляющийся в разных масштабах времени. Это затрудняет измерение длины пачки и длительности пачек между ними. В настоящее время установилось мнение, что если необходимо передать по сети большую самоподобную нагрузку, то нужно предусмотреть наличие накопителей в узлах коммутации гораздо большей емкости, чем это требуется на основании расчетов классической теории телетрафика. Анализ показал, что при оптимизации сетей связи по критерию минимума среднего времени задержки пакетов, при возрастании нагрузки в сети необходимо снижать объем буферной памяти в узлах коммутации, что приводит к сокращению пребывания пакетов в очереди и, что, в свою очередь требует применения каналов с более высокой пропускной способностью [1]. Поэтому, для предотвращения перегрузок в сетях, возникает необходимость одновременного управления объемом буферной памяти и пропускной способностью каналов. В общем случае, каждый класс передаваемого по сети трафика требует, для получения необходимого качества обслуживания, различной ширины полосы битовой скорости передачи. При этом, необходимо обеспечить условия соблюдения требований временной прозрачности сети (они могут нарушаться из-за дополнительных за- держек в буфере). Кроме того, исходя из условий решения общей задачи синтеза, необходимо учитывать ограничения на среднюю задержку сети и требуемую вероятность потери ячеек вследствие переполнения буферов. Поэтому, исходя из ограничений изложенных выше, постановку задачи выполним в следующей интерпретации.

В зависимости от степени загрузки каналов сети и класса передаваемого трафика, управление объемом буферной памяти и пропускной способностью линий связи может рассматриваться в следующих аспектах:

-

1. При заданной степени загрузки каналов пр χ iоjпт и заданной пропускной способности, найти необходимый объем буферной памяти узлов коммутации, обеспечивающий заданную среднюю задержку сети и требуемую вероятность потери ячеек вследствие переполнения буферов.

-

2. При заданной степени загрузки каналов пр χ iоjпт и известных объемах буферной памяти, найти необходимую пропускную способность, обеспечивающую заданную среднюю задержку сети и требуемую вероятность потери ячеек вследствие переполнения буферов.

-

3. Решение задачи

Анализ показывает, что степень загрузки каналов пр χ i о j пт зависит от объема буферной памяти в узлах коммутации [1]:

F, пр х Опт = "j = F(m y ), i,j = 1 ,k , (1)

nj Vj где k - общее число линий связи сети; F - поток в произвольной линии связи; Vij – пропускная способность этой линии связи; пу - количество каналов в заданном направлении; mij – количество элементов буферной памяти, каждый элемент имеет объем в одну ячейку, связанную с входом в каждый канал.

Выражение (1) определяет условия, при которых можно осуществить варьирование числом каналов и их припускной способностью, предоставляя пользователю требуемую совокупность каналов в зависимости от класса передаваемого трафика в пределах полученного значения пр х Опт ■ При этом, для сети известной топологии, возможно обеспечить суммарное среднее время задержки минимальным, независимо от величины требуемого значения вероятности потери ячеек вследствие отказа в обслуживании. Кроме того, выражение (1) показывает, что в пределах установленных значений параметров временной прозрачности сети, можно осуществить обмен

ПС на объем буферной памяти. Важно, что такой обмен может быть осуществлен при условии поддержания постоянства значений таких качественных показателей сети, как времени средней задержки и вероятности потери ячеек вследствие переполнения буферов. Опуская для простоты индексы i, j, для произвольной линии связи сети, из соотношения (1) можно записать два независимых уравнения:

пр х опт = F/nV , (2)

пр Х опт = f (m,n) ■ (3)

пр опт

С другой стороны, χ ij определяется из уравнения [1]:

m n ! ∑ α=0

( a- n n X )

α !

m

=∑

α =1

a ( m - a )

n

-χ

χ

α -1

где a - коэффициенты, определяющие стационарные вероятности нахождения в системе k требований.

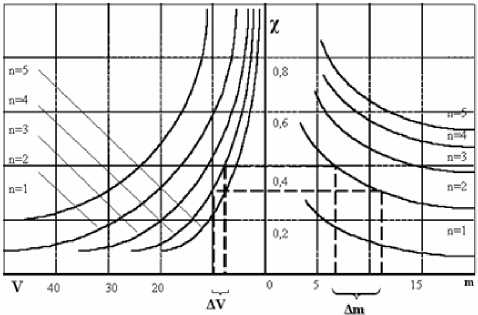

Кривыезависимости пр х опт = ф ( V,n ) = f ( m,n ) в соответствии с выражениями (2) и (3), построены на совмещенных графиках рис. 1. Они показывают, что увеличение числа буферов m на величину A m эквивалентно увеличению пропускной способности канала на A V.

Рис. 1. Номограммы χ

Таким образом, за счет наличия достаточного запаса объема буферной памяти, можно компенсировать в определенных пределах недостаточную ширину полосы битовых скоростей передачи, при условии соблюдения требований временной прозрачности сети, которые могут нарушаться из-за дополнительных задержек в буфере. Величина этой дополнительной задержки не превышает удвоенного значения средней длительности выброса [2]:

τ з.д ≤ 2τ ср = π 2 RΔτf э ,

информационного обмена и оказывает влияние

на выбор ПС звеньев мультисервисной сети, ко-

рассчитанного для функции корреляции следующего вида:

эффициент

K =

B - B np

B

B max

-

в'

max

позволяет

B

max

определить необходимую степень снижения ПС за

R(T) He , где σ2 – дисперсия случайного процесса, описывающего характер трафика; Δfэ – эффективная полоса частот спектра трафика; R – уровень ограничения максимальной скорости передачи R = Rm ax .

Достаточный средний объем буфера определяется соотношением

счет обменных процессов в сети.

S ср

1 σ 3 1 σ 2

2 Δf э 2π R m ′ ax

т p,

где Т р – длительность пика (основная характеристика трафика в рекомендациях МСЭ).

С учетом длины ячейки АТМ (53 октета), количество ячеек памяти определяется выражением:

m б =0.75⋅10

2 σ 2

′ p .

max

Определив необходимое количество буферов m б для достижения допустимой загрузки каналов из соотношения (6), найдем доступную скорость передачи:

R m ′ ax =0,75⋅10 - 2 σ T p m б

4. Выводы

Таким образом, при решении задачи управления сетевыми ресурсами, необходимо рациональное использование статистических и оперативных данных о состоянии буферной памяти узлов коммутации и пропускных способностях линий связи мультисервисных сетей для последующего анализа и принятия решения по выработке управляющих воздействий и обеспечения их нормального функционирования. Представление во временной области распределения потока ячеек позволяет эффективно использовать ресурсы сети, в следующих аспектах: а) динамически перераспределять объемы буферов узлов коммутации, компенсируя недостаток ПС каналов связи за счет обменных процессов; б) обеспечивать оптимальные временные характеристики, например, задержку при буферизации для VBR потоков в сетях АТМ, путем оптимизации ПС каналов связи; в) формировать локальные контуры управления перегрузкой буферов и каналов связи; г) давать возможность источникам, передающим информацию с помощью транспортного протокола с обратной связью (протокол ТСР) получать прогнозы доступной ПС и вырабатывать стратегии управления, исключающие перегрузки сети.

R' _

= B можно рас- пр

Rср сматривать как приведенную берстность, где

Тогда соотношение

1 T

R cp =- Jr ( t ) dt

T 0

среднее значение скорости

передачи. Учитывая, что реальная берстность

B=

R max R ср

является важнейшей характеристикой

Список литературы Управление объемом буферной памяти и пропускной способностью каналов в мультисервисных сетях

- Линец Г. И. Определение объема буферной памяти узлов коммутации при передаче самоподобной нагрузки//ИКТ. Т. 5, № 3, 2007. -С. 90-94.

- Линец Г. И., Фомин Л. А., Будко П. А., Ватага А. И. Учет влияния спектральных свойств трафика на параметры сети с технологией ATM//Электросвязь. №11, 2001. -С. 24-26.