Управление организацией на основе концепции жизненного цикла в контексте цифровой трансформации

Автор: Собиров Б.Ш.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 2 (152), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены существующие теоретические подходы к анализу категории «жизненный цикл», с позиций мультидисциплинарности ее использования. Рассмотрены особенности использования концепции жизненного цикла в современном менеджменте, в том числе в контексте происходящих в экономике изменений, вызванных распространением цифровых технологий.

Экономика организации, жизненный цикл, цифровое развитие, эффективность управления, система менеджмента

Короткий адрес: https://sciup.org/148331232

IDR: 148331232

Текст научной статьи Управление организацией на основе концепции жизненного цикла в контексте цифровой трансформации

Цифровизация и цифровая трансформация, активно развивающиеся сегодня, кардинально меняют всю экономическую систему [1, 2, 3]. Безусловно, сказываются они и процессах, протекающих на микроуровне экономики – на уровне отдельных организаций. В этой связи, цифровой технологический фактор следует учитывать, как значимое обстоятельство, существенно влияющее на эффективность систем менеджмента. Возникает, в этой связи, необходимость в осмыслении влияния цифровизации на систему менеджмента организации и выборе наиболее приемлемых подходов к управлению в контексте цифровизации и цифровой трансформации. По мнению автора, в этой связи остается недооцененным потенциал применения в менеджменте концепции жизненного цикла (ЖЦ).

Сущность концепции жизненного цикла

Термин «жизненный цикл» является одним из универсальных понятий, он нашел широкое применение в различных науках, включая естественные, технические и социально-гуманитарные. Возникшая изначально в биологии концепция жизненного цикла характеризуется инвариантностью по отношению к изменению типа объекта: как живые, так и неживые объекты, развивающиеся во времени, имеют свой жизненный цикл. При этом, следует оказать, что этот термин употребляется в двух основных значениях: как период времени

ГРНТИ 82.05.09

EDN GCBQCG

Бежан Шукриллоевич Собиров – старший преподаватель кафедры менеджмента и бизнеса Института экономики и управления Сургутского государственного университета. ORCID 0000-0003-2865-4850

Контактные данные для связи с автором: 628403, г. Сургут, пр. Ленина, 1 (Russia, Surgut, Lenin av., 1). Е-mail:

существования объекта; как последовательность взаимосвязанных изменений состояния объекта [4]. Для экономической литературы более распространенным является второй подход [5].

Г.В. Мальшаков [6], А.А. Воронин и С.П. Мишин [7], а также иные авторы указывают, что обобщенное представление о жизненном цикле может быть сформировано на основе иерархической модели мира, в соответствии с которой мир состоит из элементов и связей. При этом, под элементом понимается исследуемый объект, обязательно имеющий границы. Каждый элемент Элo может быть разложен на внутренние элементы Элi и внутренние связи Свi. Прочие элементы по отношению к рассматриваемому Элo могут быть внутренними (если входят в него как составляющие) или внешними (все остальные элементы). Внешние связи Сво соединяют данный элемент со внешними элементами и обеспечивают выполнение им функций.

Поскольку ресурсы ограничены, развитие и существование любого элемента конечно – у каждого элемента имеется жизненный цикл, представленный поочередно выполняемыми этапами. Укрупненно можно выделить три основных этапа – рождение, жизнь и смерть. Рождение элемента Эло инициируется извне. Этот этап служит для формирования внутренних связей элемента Свi. Жизнь (для социальноэкономических и технических систем точнее использовать слово «функционирование») осуществляется за счет внутренних элементов и связей. На этом этапе активно возникают связи между элементом и окружающим миром Сво. Смерть обуславливается изменениями внутренних связей (связей между элементами на более низком иерархическом уровне).

Жизненный цикл связан с развитием элемента, проявляющимся в изменении его составляющих, переходом элемента в новое состояние. Такое изменение может иметь различный характер: структурное – затрагивает схему взаимодействия (связей); количественное – меняется число входящих в состав элементов, связей; качественное – относится к характеристикам точности обеспечения потребностей составляющими, востребованности элементов. Развитие элементов может происходить в одной из двух форм – эволюционной или революционной. Эволюционная форма подразумевает постепенное, непрерывное количественное изменение, подготавливающее качественное изменение. При революционной форме происходит скачкообразный переход между качественными состояниями.

А.Г. Барановский и А.П. Тренихин [4, c. 166] отмечают, что каждый вид систем обладает своим циклом формирования и развития, охватывающим период от зарождения до разрушения. Системы способны к самовоспроизведению за счет механизма наследования. Если новая система в точности повторяет предшествующие, цикл называют симметричным, а процесс экстенсивным. Если же элементы новой системы приобретают новые свойства, цикл называют ассиметричным. Его специфика состоит в возникающем дисбалансе свойств: одновременно могут существовать элементы, обладающие и не обладающие приобретенными свойствами, что приводит к развитию системы. Концепция жизненного цикла социально-экономических систем базируется на действии законов убывающей эффективности и циклического развития [8].

Эволюция отдельной экономической структуры входит в общий эволюционный нелинейный процесс трансформации окружающей действительности. Этот принцип выражается в форме иерархии жизненных циклов, имеющих альтернативные пути развития: продолжение и завершение жизненного цикла. В рамках описываемой иерархии жизненные циклы низшего уровня ограничиваются жизненными циклами более высоких уровней. Реальным проявлением иерархического принципа вложенности жизненных циклов разнородных структур служат волновые колебания: длинноволновые циклы Кондратьева, инфраструктурные циклы Кузнеца, инвестиционные циклы Жюгляра, циклы Китчина, волны Эллиотта, макрогенерации и др.

Вложенность жизненных циклов социально-экономических систем может быть объяснена существованием причинно-следственных связей. Отдельные экономические структуры (организации) первичного («атомарного») уровня как элементы формируют структуры вторичного («молекулярного») уровня, которые, в свою очередь, являются элементами образований более высоких уровней. Функционирование внутренних элементов и трансформация связей между ними обуславливает функционирование системы. Технологические волны зарождаются под действием фундаментальных открытий и прикладных исследований. Каждая технология, независимо от масштаба распространения и продолжительности жизненного цикла, инициирует технологическую волну. В совокупности эти волны образуют систему, в рамках которой может происходить их наложение (в случае взаимосвязанных технологий), приводящее к росту распространения (явление резонанса).

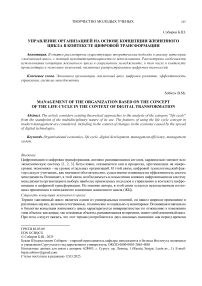

В традиционном понимании жизненный цикл технологии, товара, услуги представляет собой линейную траекторию развития. Такой жизненный цикл детерминирован, не имеет альтернатив развития и построен по аналогии с биологическим жизненным циклом. Стадии линейного жизненного цикла на примере товара в координатах «время – объем продаж» представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Линейный жизненный цикл (на примере товара)

Исследователи предлагают выделять разное количество этапов в жизненном цикле. Так, для технологических укладов Ю.М. Плотинский [10] выделяет три этапа: зарождение и становление, структурная перестройка и доминирование нового уклада, отмирание устаревающего уклада. Четырехфазная трактовка жизненного цикла включает становление (внедрение), рост, зрелость и упадок. Дополнительно могут быть выделены насыщение (точка максимального развития, после достижения которой начинается упадок) и разрушение (уход с рынка продукта или технологии, прекращение существования организации).

И. Адизес [11], рассматривая жизненный цикл организации, выделяет следующие этапы:

-

• ухаживание. Предшествует возникновению организации, которая в это время существует только в виде идеи. Если организация не будет создана, этап ухаживания завершается как увлечение;

-

• младенчество. Идея трансформируется в практическую деятельность. Если при этом основатель допускает критические ошибки, происходит смерть во младенчестве;

-

• «давай-давай» (бурные годы). Организация развивается, получает устойчивое поступление денежный средств от деятельности. Типичная проблема – «ловушка основателя», когда основателю не удается выстроить систему управления и регламентировать статус лидера;

-

• юность. Происходит делегирование полномочий, меняется характер руководства (от предпринимательства к профессиональному менеджменту), могут измениться цели. Возникающие при этом глубокие конфликты могут привести к «разводу»;

-

• расцвет. Характеризуется оптимальным балансом между самоконтролем и гибкостью;

-

• стабильность;

-

• аристократизм. Начинается старение организации, снижается потребность в изменениях;

-

• «охота на ведьм». В организации происходит разложение, фокус активности смещается на поиск виновных в проблемах, а не преодоление трудностей;

-

• бюрократизм. Представляет собой искусственное поддержание функционирования организации (возможно, за счет субсидирования или национализации);

-

• распад (смерть).

Согласно ГОСТ Р 15.000-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство», для продукции выделяются следующие стадии жизненного цикла: исследование и проектирование; разработка; изготовление (производство); поставка; эксплуатация (потребление, хранение); ликвидация.

Выделяемый набор стадий жизненного цикла зависит как от исследуемой системы, так и от целей исследования. Определение точек перехода от одной стадии к другой, как правило, носит качественный, а не количественный характер и может производиться на основании различных признаков, в частности, возраста системы, ее размера (относительно других систем того же уровня), темпов роста, критичных задач развития, организационной структуры, ресурсных возможностей [8, c. 4-5] и т.д. В большинстве моделей речь идет о многомерности структуры стадии жизненного цикла – каждый этап описывается с помощью совокупности характеристик, при этом структура и величина измерений в различных моделях индивидуальна.

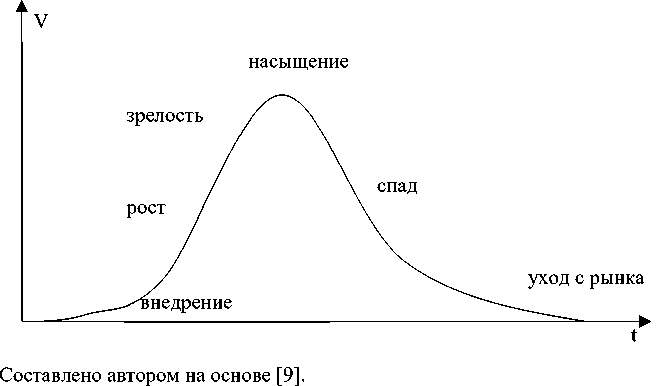

Жизненный цикл и его учет в управлении

На практике жизненный цикл экономических образований – в отличие от биологических – может иметь более сложную, нелинейную конфигурацию. Жизненный цикл может быть продолжен за счет усовершенствования технологии, модернизации товара или услуги, слияния компаний и других процессов. Рассмотрим нелинейную траекторию жизненного цикла фундаментальной технологии, которая изначально была реализована как аналоговая, а затем – как цифровая. Жизненный цикл такой фундаментальной технологии имеет более высокий уровень в иерархии по сравнению с жизненными циклами каждого варианта реализации и объединяет жизненные циклы этих реализаций. Таким образом образуется совокупность вложенных жизненных циклов, схематически представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Нелинейный жизненный цикл, учитывающий иерархию жизненных циклов вложенных систем (на примере технологий)

Волновая природа жизненного цикла социально-экономических систем позволяет описать явления дифракции и интерференции, характерные для волн различной природы.

В толковом словаре [13] приведено следующее определение дифракции: «Огибание волнами (световыми, звуковыми и т.п.) встречающихся на пути препятствий». В случае с жизненным циклом примером дифракции может служить возникновение в разных социально-экономических системах (компаниях, странах) приблизительно в одно время схожих технологий, которые складываются в общее технологическое информационное поле несмотря на ограничения (политические, правовые, экономические и другие). Интерференция же в толковом словаре определена как «взаимное усиление или ослабление при наложении друг на друга звуковых, электромагнитных волн с одинаковыми периодами». Жизненные циклы взаимосвязанных технологий также могут накладываться, образуя в результате взаимного влияния мегаволны.

Таким образом, происходит объединение более коротких жизненных циклов, соответствующих системам более низкого иерархического уровня (товары, предприятия), и формирование жизненных циклов большей продолжительности (для отраслей, национальных экономик и т.д.). Они могут быть поставлены в соответствие с волнами экономической конъюнктуры (короткими, длинными, средними). Однако речь идет о взаимодействии, более сложном, чем прямое суммирование, обусловленном механизмами конкуренции. Происходит взаимообусловленное воздействие – не только короткие циклы определяют более длинные, но и длинные влияют на короткие путем задания граничных условий. В качестве эмпирического подтверждения этого положения выступает соотношение циклов Жугляра и Кондратьева. Во время повышательной волны длинного цикла более короткие циклы характеризуются значительным подъемом и небольшим спадом, а во время понижательной – наоборот.

Однородные экономические системы, имеющие жизненный цикл высокого иерархического уровня, также вступают в конкурентное взаимодействие. При этом чем длиннее жизненный цикл и чем меньше систем на уровне (уровень отраслей, национальных хозяйств), тем менее заметно влияние этой конкуренции. Переход верхнеуровневой экономической системы на новый жизненный цикл сопряжен с переходом на другую научно-технологическую или ресурсную базу.

Описанная иерархическая структура жизненных циклов систем позволяет ввести понятие потока жизненных циклов. Это расширяет концепцию жизненного цикла за счет перехода к анализу интеграции отдельных коротких жизненных циклов в рамках более длинных. Концепция потока жизненных циклов базируется на теории К-волн (циклов Кондратьева). Так, например, П.М. Титов [14] рассматривает эволюцию социально-экономических систем на макроуровне как поток жизненных циклов отдельных макрогенераций.

Эндогенный механизм смены макрогенераций (макроэкономических подсистем) обусловлен сменой технологических укладов. На макроуровне одновременно существуют волны, соответствующие разным стадиям жизненного цикла. В то время, как одни макрогенерации только появляются, другие находятся на стадии зрелости и доминируют, а третьи отмирают. Старые системы служат источником ресурсов для более новых. Когда новая макрогенерация отбирает ресурсы у старых, но при этом оказывается неспособна компенсировать сокращение их производительности, происходит кризис. Процесс оттягивания ресурсов выступает фактором замедления темпов роста предшествующего цикла.

Заключение

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы. Концепция жизненного цикла, заимствованная из естественных наук, нашла широкое применение в исследовании социальноэкономических систем, в частности – в менеджменте. При этом, исследователи предлагают различный (как по количеству элементов, так и по их составу) перечень этапов жизненного цикла – выделяемые стадии зависят как от характеристик анализируемой системы, так и от целей ее изучения. Детерминация критериев перехода от одной стадии к другой также дискуссионна; как правило, речь идет о качественных, а не количественных характеристиках. При этом стадии представляются как конфигурация структурных и ситуационных переменных.

Жизненный цикл социально-экономических систем, в частности – организаций, в общем случае имеет нелинейную траекторию, обусловленную иерархической структурой жизненных циклов, действием механизма конкуренции между системами одного уровня и взаимной обусловленностью жизненных циклов систем более высокого и более низкого уровней. При этом каждый этап жизненного цикла – следствие предыдущего.