Управление режимом горных работ при открытой разработке месторождений этапами

Автор: Косолапов А.И., Пташник А.И.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 4 т.6, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы управления развитием рабочей зоны карьера, разрабатываемого этапами, в условиях оперативного регулирования режима горных работ, дана оценка возможной интенсивности ведения горных работ при разработке крутопадающих залежей округлых форм в плане.

Интенсификация производственной мощности, режим горных работ, этапная разработка месторождений

Короткий адрес: https://sciup.org/146114751

IDR: 146114751 | УДК: 622.013.3;

Текст научной статьи Управление режимом горных работ при открытой разработке месторождений этапами

Проблема обоснования и управления производственной мощностью карьера является одной из наиболее важных, а пути её разрешения во многом предопределяют эффективность функционирования и развития горно-добывающего предприятия. В настоящее время она обостряется в связи с необходимостью оперативного варьирования производительностью карьера в соответствии с колебанием спроса на минеральное сырье. Это требует решения достаточно сложной задачи по регулированию режима горных работ и поиска необходимых технологических решений в условиях поэтапного развития горных работ [1].

В данной статье с учётом особенностей этапной разработки месторождений представлено одно из таких решений, а также установлены и обоснованы параметры предлагаемой технологии разработки.

Результаты исследования режима горных работ на карьере и параметров технологии этапной разработки с дискретными участками по ведению горных работ

Характерными особенностями этапной разработки месторождения наряду с перераспределением во времени вскрышных работ являются особый порядок развития рабочей зоны и её конструкция как в плане, так и по глубине карьера. Так, при поэтапной разработке рабочая зона карьера за счет разделения её временно нерабочим бортом (ВНБ) дискретна. При этом

„ „ ивн6 х Uttup - ctg^) - ип х (сСу^вн6- ctg^)

Нвнб = Нг х --------—--—-----;--—--------------, м

Ьг х (ctg^ ± ctgy) х (ctg^n - ctg^)

где Ht - высота рабочего борта по породе на участке между контактом рудного тела и нижним основанием ВНБ, м; υвнб,υп – скорость подвигания рабочего борта соответственно на участке разноса ВНБ и под ним, м/год; ψ – угол наклона ВНБ, град; φ п и φ внб – угол наклона рабочего борта под ВНБ и на участке разноса ВНБ, град; γ – угол падения рудного тела, град; hг – скорость углубки карьера, м/год.

С учётом годового понижения горных работ по рудному телу вычисляли годовые объемы вскрышных работ при заданной производительности по полезному ископаемому.

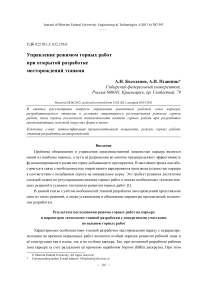

Исходя из условий, что при проектной производительности карьера по руде 5 млн т/год месторождение будет отработано за 30 лет с выделением трех этапов, глубиной 150 м каждый, рассмотрено пять вариантов приращения производительности (рис. 1). При этом заданы положительные и отрицательные значения приращения производительности карьера. Положительное приращение соответствует периоду с 6-го по 10-й годы разработки, а отрицательное – с 11-го по 15-й годы.

При соблюдении необходимых темпов понижения горных работ за две первых десятилетки проанализировано перераспределение во времени объёмов горных работ как при неизменной производительности, так и при наличии описанных выше вариантов приращения. Результаты представлены в графической форме на рис. 2.

Анализ полученных графиков (рис. 2) позволяет утверждать, что всякое изменение производительности карьера по руде будет сопровождаться ростом эксплуатационного коэффициента вскрыши. Особенно резкое его увеличение наблюдается при значениях положительного приращения (эксплуатационный коэффициент вскрыши за первую десятилетку при ∆Апи=0 составляет 0,94 м3/т, а за вторую десятилетку - 1,89 м3/т). При этом максимальное увеличение коэффициента вскрыши в первые десять лет соответствует варианту с наибольшим приращением производительности, во вторые десять лет – с наименьшим. Это можно объяснить тем, что момент перехода от одного этапа к другому смещён во времени и приводит к изменению

Рис. 1. Варианты календарных графиков добычи полезного ископаемого при приращении производительности карьера (ААпи): 1 - 0 %; 2, 3, 4, 5, 6 - соответственно 10, 20, 30, 40, 50 %

Рис. 2. Влияние приращения производительности карьера по руде на эксплуатационный коэффициент вскрыши доли вскрышных пород в горной массе за один и тот же отрезок времени при соблюдении законов развития рабочей зоны карьера.

Результаты выполненных исследований, очевидно, свидетельствуют о том, что скачки производительности по полезному ископаемому отрицательно влияют на эффективность отработки. Кроме того, опыт большинства карьеров наглядно показывает, что принятые механизмы адаптации технологии ведения горных работ к современным условиям производства не решают вопрос эффективной интенсификации производственной мощности карьера. В этой связи обоснование технологии разработки, обеспечивающей заданную интенсивность произ-– 389 – водства с учётом конъюнктуры рынка сбыта, является одним из путей повышения эффективности разработки месторождений.

Из вышесказанного следует, что технология ведения горных работ в современных условиях должна базироваться на исключении жёсткой увязки между скоростями понижения в зонах производства работ [3] либо на наличии участков, позволяющих вести отработку месторождения с различным значением текущего коэффициента вскрыши.

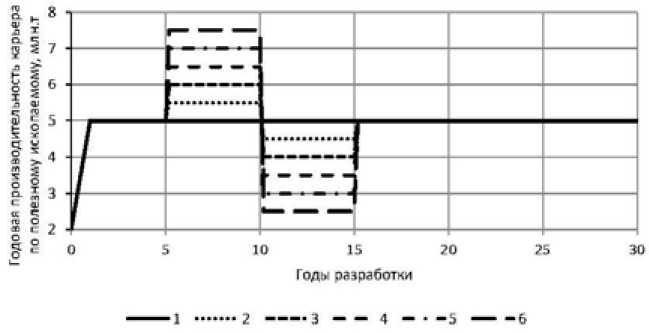

Рассматриваемый далее способ открытой разработки месторождений полезных ископаемых [4] как раз заключается в спланированном выделении дискретных участков в контуре карьерного поля округлой формы в плане. Необходимо отметить, что способ может быть реализован и на вытянутых в плане месторождениях. Карьерное поле с нанесёнными контурами этапов разработки разбивают в плане на участки, размеры которых обеспечивают различную величину сосредоточенных в них запасов в пределах этапа разработки (рис. 3). При этом в каждом из участков карьерного поля формируют участки ВНБ с проходкой в них системы вскрывающих выработок. Расположение участков ВНБ на участках карьерного поля по высоте этапа должно обеспечивать сопряжение вскрывающих выработок между соседними участками карьерного поля. Следовательно, участки ВНБ для формирования спиральной формы трассы должны располагаться на различной высоте этапа, что также влияет и на объём консервируемой ими породы в пределах этапа разработки. Таким образом, обеспечивается наличие участков карьерного поля, различающихся по величине запасов, размерам активных рудных площадей, текущему коэффициенту вскрыши и продолжительности их отработки в пределах этапа при заданной производительности карьера по руде. Оперативное изменение режима горных работ возможно за счёт управляемого перераспределения вскрышных пород в пределах этапа разработки по участкам карьерного поля.

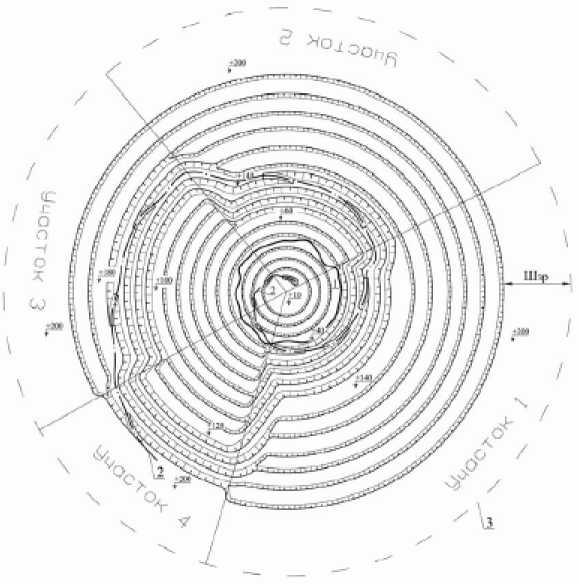

Реализация способа разработки в условиях Горевского свинцово-цинкового месторождения, выполненная путём апробации с детальным календарным планированием, обеспечила существенное сглаживание пиковых нагрузок по вскрышным работам, необходимую динамику добычи руды определённого качества, сокращение объёмов складирования бедных руд (рис. 4).

Кроме того, предложенная конструкция рабочей зоны карьера создала принципиальную возможность оперативной интенсификации производственной мощности, сопровождающуюся допустимой динамикой текущего коэффициента вскрыши.

Ввиду того что отработка дискретными участками подразумевает ведение горных работ в зонах ограниченных размеров выполнены исследования по оценке влияния параметров дискретного участка на возможную интенсивность разработки. Установлено, что параметры выделяемых участков характеризуются углом развёртки, длиной фронта горных работ на добычных уступах, площадью горизонтальной проекции зоны ведения добычных работ и эксплуатационным коэффициентом вскрыши.

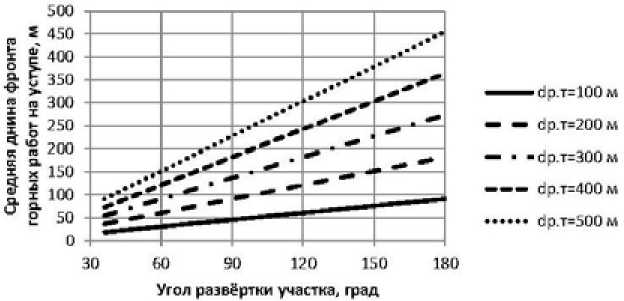

В результате установлены зависимости для определения максимальной производительности карьера (Апи) (формула 2) и расчёта средней длины фронта работ добычного уступа, представленной в графическом виде (рис. 5) при рабочем интервале d ^.m =100^500 м и А р=36^180 град.

Рис. 3. Схема разделения карьера на дискретные участки ведения горных работ: 1 – граница распространения рудного тела на гор. +40; 2 – система поступательных съездов, образующих спиральную форму трассы; 3 – контур второго этапа по поверхности

■ Вскрыша по проекту разработки

-*- Вскрыша по предложенному варианту

Рис. 4. Календарный график режима горных работ

А пи = 1 , 61 • 10 3 • й2 2 , т . • Я р • ^ • у р , т/год,

где d р.т - диаметр рудного тела, м; h г - скорость углубки, м/год; у р - плотность руды, т/м3; X р -угол развёртки участка, град.

средней длины добычного фронта работ на уступе от параметров дискретного

Рис. 5. Зависимость участка разработки

Результаты исследования параметров технологии разработки позволяют сделать вывод о том, что при определении размеров дискретного участка на округлых в плане месторождениях необходимо обязательно учитывать размеры рудного тела и типоразмер используемого горнотранспортного оборудования и сопоставлять эти данные с планируемой величиной производственной мощности карьера.

Заключение

Современные экономические условия показали, что эффективное функционирование и развитие горно-добывающих предприятий во многом зависят от гибкого изменения производительности карьера в соответствии с колебанием потребности в минеральном сырье.

В результате моделирования развития рабочей зоны карьера, разрабатываемого этапами, установлено, что традиционная схема этапной отработки карьера плохо приспособлена к вариации производственной мощности карьера и требует постоянного мониторинга интенсивности развития рабочей зоны карьера. Поэтому предложен способ разработки карьера, являющийся частным случаем этапной разработки и основанный на спланированном выделении в контуре карьера дискретных участков разработки с дифференцированными параметрами рабочей зоны. Апробация данной технологии показала принципиальную возможность и экономическую целесообразность реализации предложенного способа разработки на средних и больших крутопадающих рудных месторождениях. По результатам исследования технологии разработки обоснованы её основные параметры и установлены зависимости по их определению.

Таким образом, выполненные исследования показали, что для повышения эффективности открытой разработки месторождений крутопадающих залежей при работе в конкурентной среде целесообразно на стадии проектирования закладывать такое генеральное направление развития горных работ, чтобы была возможность формировать дискретные локальные участки рабочей зоны под потенциальную отработку в конкретный промежуток времени.