Управление студенческим спортом в вузах: структура, вызовы и перспективы развития

Автор: Штрайх Л.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена система управления студенческим спортом в вузах России как важный компонент образовательной и социальной политики. Проанализирована структура управления, нормативноправовая база, а также выявлены ключевые вызовы – фрагментарность координации, недостаточное финансирование и слабая интеграция с внешними спортивными структурами. Методологическая основа исследования – концепция стратегирования В.Л. Квинта. Применены инструменты OTSWанализа и метод экспертных оценок. Проведено теоретическое моделирование управленческих стратегий в четырех типах вузов. В результате предложены направления совершенствования: внедрение цифровых платформ, разработка гибридных моделей финансирования, усиление межведомственного взаимодействия и адаптация стратегий к современным условиям. Представлены практические рекомендации с учетом специфики каждого типа образовательной организации. Выводы подтверждают необходимость стратегического переосмысления управления университетским спортом и разработки устойчивой модели его развития.

Студенческий спорт, стратегическое управление, университет, цифровизация, финансирование, спортивный менеджмент, концепция стратегирования, OTSW-анализ, нормативная база, межведомственное взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/149148460

IDR: 149148460 | УДК: 338.2:796 | DOI: 10.24158/tipor.2025.6.23

Текст научной статьи Управление студенческим спортом в вузах: структура, вызовы и перспективы развития

Введение . В современном образовательном пространстве студенческий спорт приобретает стратегическое значение как инструмент формирования здорового образа жизни, социальной интеграции и развития личностных качеств обучающихся. Он не только оказывает влияние на физическое и психоэмоциональное состояние молодых людей, но и способствует укреплению командного духа, социальной активности и лидерских качеств, что важно для подготовки конкурентоспособных специалистов. Студенческий спорт также выполняет функцию социального лифта, открывая молодежи доступ к профессиональному спорту, карьере в области спортивного менеджмента и международному взаимодействию.

Развитие спортивной инфраструктуры и студенческих спортивных организаций требует системного управления, основанного на стратегическом планировании и межведомственном взаимодействии. Однако, несмотря на наличие программ государственной поддержки и нормативноправовых актов (Асташова, Лимонченко, 2021; Бариеникова, 2023), во многих вузах система управления студенческим спортом остается фрагментарной и слабо координируемой. Это выражается в ограниченном финансировании, слабой интеграции с внешними спортивными структурами, низкой мотивации сотрудников и отсутствии цифровых решений, обеспечивающих оперативное принятие управленческих решений.

Дополнительную актуальность настоящей работе придает изменяющийся международный контекст. Участие российских студентов в зарубежных соревнованиях сегодня ограничено, что требует формирования альтернативных форматов международного взаимодействия и усиления внутреннего спортивного потенциала1. В этих условиях университетский спорт становится платформой для реализации государственной молодежной политики, патриотического воспитания и формирования единого образовательного пространства (Горлова, Троска, 2024; Каткова и др., 2024).

Таким образом, исследование управления студенческим спортом в условиях системных трансформаций приобретает особую значимость. Оно требует не просто оценки текущего состояния, но и выработки моделей, способных адаптироваться к вызовам времени. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки устойчивых, адаптивных и цифроориентированных управленческих решений, обеспечивающих эффективность развития студенческого спорта в высших учебных заведениях Российской Федерации.

Цель настоящего исследования заключается в анализе существующей структуры управления, выявлении ключевых вызовов и обосновании направлений ее стратегического совершенствования.

Гипотеза исследования – предполагается, что адаптация стратегических подходов управления студенческим спортом, основанных на методологии стратегирования В.Л. Квинта (2019), к современным условиям цифровизации, сокращения внешних связей и ограниченного финансирования позволит повысить целостность, устойчивость и эффективность системы управления в вузах Российской Федерации.

Методология исследования . Методологической основой настоящего исследования является концепция стратегирования, разработанная академиком В.Л. Квинтом. Этот подход позволяет рассматривать управление студенческим спортом не как совокупность отдельных административных мер, а как комплексную стратегическую систему, требующую адаптации к внешним и внутренним условиям (Алабина, 2021; Квинт, 2022; Клочихина, Ткачева, 2020). Стратегирова-ние включает формирование устойчивых целей, выявление ключевых факторов развития, регулярную корректировку стратегий и согласование действий между уровнями управления.

В рамках методологии стратегирования применяется системный подход, позволяющий выявлять ключевые взаимосвязи между элементами системы, а также прогнозировать результаты изменений на различных уровнях (Зуев и др., 2020; Pozhidaeva, 2023). Этот подход дает возможность оценить не только текущее состояние системы управления, но и перспективы ее развития в контексте цифровизации, международной изоляции и изменяющейся государственной политики в сфере образования и спорта (Максимова, 2023; Соколова, Ольховский, 2024).

Исследование включает использование следующих методов:

-

1. Системный анализ, направленный на выявление структуры и логики функционирования структуры управления студенческим спортом, включая нормативно-правовую базу, организационные уровни, механизмы взаимодействия субъектов, а также степень их согласованности и эффективности. Анализ проведен на основе изучения действующих федеральных и ведомственных документов, уставов студенческих спортивных клубов, регламентов и стратегий развития вузов.

-

2. OTSW-анализ (Opportunities, Threats, Strengths, Weaknesses), разработанный В.Л. Квинтом (2015) как усовершенствованная модель SWOT-анализа. Он позволил провести диагностику внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие системы студенческого спорта в университетах. Анализ выполнялся поэтапно, начиная с оценки глобальных условий и заканчивая уровнем университетов и отдельных студенческих клубов.

-

3. Метод экспертных оценок, реализованный в форме полуформализованных интервью с 12 специалистами: руководителями студенческих спортивных клубов, представителями вузовских администраций, тренерами и специалистами в области спортивного менеджмента (Мельникова, 2007). Интервью проводились в январе – феврале 2025 г. Вопросы охватывали шесть направлений: нормативное регулирование, организационную структуру, кадровый потенциал, цифровизацию, финансирование, стратегическое планирование. Результаты оценок были агрегированы и использованы для верификации результатов анализа и построения сценариев развития.

-

4. Прогностическое моделирование, основанное на сценарном подходе, с целью определения влияния различных стратегий на эффективность управления студенческим спортом в четырех типах вузов: федеральном, региональном, педагогическом и частном. Оценка эффективности проводилась по ряду критериев, среди которых: уровень вовлеченности студентов, устойчивость финансирования, степень цифровизации процессов, наличие механизмов межведомственного взаимодействия, динамика участия в соревнованиях. Моделирование проводилось на основе данных, собранных в рамках предыдущих этапов, и включало разработку типовых стратегических решений для каждого институционального типа.

Применение совокупности этих методов позволило обеспечить надежность, внутреннюю согласованность и верифицируемость результатов исследования. Это также позволило выработать обоснованные и воспроизводимые предложения по совершенствованию системы управления студенческим спортом в вузах России, ориентированные на долгосрочную устойчивость и стратегическую гибкость.

Анализ и результаты . Анализ нормативной базы включал изучение ключевых федеральных документов, таких как:

Федеральный закон № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-ции»1, Концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 г.2, Программа развития студенческого спорта на период до 2030 г.3, а также приказов Министерства науки и высшего образования РФ, регулирующих внеучебную деятельность и физическое воспитание. На уровне образовательных организаций рассмотрены локальные акты вузов: положения о студенческих спортивных клубах, регламенты соревнований, стратегические планы развития. Эти документы определяют цели, задачи и механизмы реализации спортивной политики в университетах, но их фрагментарность и вариативность между вузами свидетельствуют о необходимости системной координации и актуализации нормативной базы.

В результате проведенного анализа выявлена сложная структура управления студенческим спортом, включающая федеральный, региональный, муниципальный и вузовский уровни (рис. 1).

На рис. 1 представлена схема управления студенческим спортом в формате многоуровневой иерархической модели. В ее основе лежит концепция стратегирования, в рамках которой управление рассматривается как динамичный процесс, включающий адаптацию к изменяющимся условиям и вызовам.

На федеральном уровне основную роль играют Министерство спорта и Министерство науки и высшего образования РФ, определяющие нормативную базу, политику и финансирование. Региональные и муниципальные органы обеспечивают реализацию программ, а университеты – непосредственную организацию спортивной деятельности.

Анализ показал, что взаимодействие между уровнями недостаточно согласовано, отсутствуют единые цифровые платформы управления и контроля, а также наблюдаются различия между вузами в доступе к ресурсам.

Рисунок 1 – Стратегическая пирамида управления спортивной деятельностью в системе высшего образования 1

Figure 1 – Strategic Pyramid of Sports Activity Management in Higher Education System

OTSW-анализ позволил систематизировать основные факторы, влияющие на развитие управления студенческим спортом (табл. 1).

Таблица 1 – OTSW-анализ системы управления спортивной деятельностью в вузах

Table 1 – OTSW-Analysis of the Sports Activity Management System in HEIs

|

Факторы |

Описание |

|

Возможности (Opportunities) |

Внедрение цифровых платформ для управления спортивной деятельностью. Расширение международного сотрудничества и обмен опытом. Повышение интереса к ЗОЖ |

|

Угрозы (Threats) |

Политическая нестабильность и санкционные ограничения. Снижение интереса студентов к традиционным видам спорта. Высокая конкуренция со стороны частных фитнес-центров и коммерческих спортивных клубов |

|

Сильные стороны (Strengths) |

Развитая спортивная инфраструктура в ведущих университетах. Государственная поддержка студенческого спорта через гранты и национальные программы. Взаимодействие вузов со спортивными федерациями и профессиональными клубами |

|

Слабые стороны (Weaknesses) |

Недостаточное финансирование массового студенческого спорта. Разрыв между стратегическим планированием и практической реализацией. Ограниченные кадровые ресурсы и низкая мотивация специалистов в области управления спортом |

Анализ экспертных интервью подтвердил ключевые выводы. Большинство респондентов отметили отсутствие стратегической координации между Минспортом и вузами, а также недостаточное использование цифровых инструментов в управлении. Были выдвинуты предложения по усилению роли студенческих лиг как элементов самостоятельного финансирования, введению механизмов государственного-частного партнерства и развитию образовательных программ по спортивному менеджменту.

Для целей моделирования были отобраны четыре типичных институциональных формы университетов, отличающихся по масштабу, структуре финансирования, управленческим подходам и роли в образовательной системе. Такой выбор позволил учесть разнообразие условий, в которых реализуется студенческий спорт, и адаптировать стратегические подходы к особенностям каждого типа учреждения.

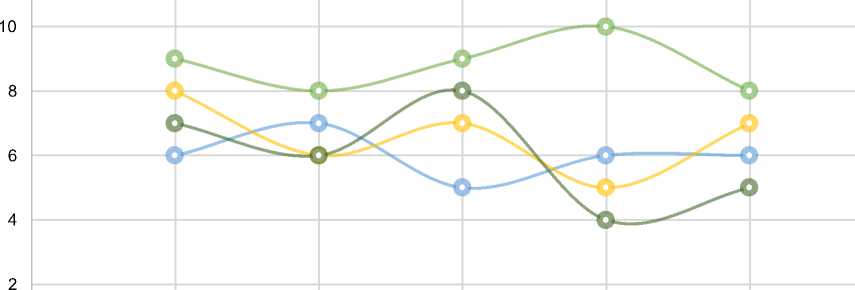

Моделирование проводилось на основе построения типовых сценариев стратегического управления, отражающих ключевые параметры: уровень финансирования, степень цифровизации, кадровый потенциал, институциональную автономию и наличие межведомственных связей. В каждом сценарии тестировались управленческие решения – внедрение цифровых платформ, расширение партнерств, развитие образовательной инфраструктуры, создание устойчивых источников финансирования. Эффективность решений оценивалась по пяти критериям, среди которых: охват и вовлеченность студентов, устойчивость финансирования, уровень цифровизации, качество межведомственного взаимодействия, а также степень интеграции с внешними структурами. Сравнительный анализ результатов представлен и визуализирован ниже (рис. 2).

e»»^

z

x1

,0^

vy^9'

z**

^ec<

£0»

^

>e^°e

cX' ^^'

КФУ (фед.) ТвГУ (рег.) —ф— МПГУ (пед.) РИМАТ (частн.)

Рисунок 2 – Сравнение эффективности стратегий в типах вузов (по критериям) 1

Figure 2 – Comparison of Strategy Effectiveness in types of HEIs (By Criteria)

Прогностическое моделирование показало различную эффективность управленческих стратегий в зависимости от типа вуза:

-

• Казанский (Приволжский) федеральный университет демонстрирует высокую эффективность при внедрении цифровых платформ, автоматизации процессов и формировании устойчивой модели межведомственной координации между университетом, Минспортом и региональными структурами;

-

• Тверской государственный университет (региональный вуз) требует приоритетного внедрения гибридных моделей финансирования с участием бизнеса и органов местного самоуправления, особенно для поддержки массового спорта и вовлечения студентов в спортивные секции;

-

• Московский педагогический государственный университет выигрывает от интеграции спорта с учебными программами подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, что повышает вовлеченность студентов и качество кадрового обеспечения;

-

• Российская международная академия туризма (РИМАТ) как пример частного вуза демонстрирует высокую эффективность в условиях коммерциализации студенческого спорта. Это выражается в акценте на брендировании университетских лиг, развитии партнерских программ и активной маркетинговой стратегии, направленной на привлечение участников, спонсоров и внешних ресурсов.

Таким образом, результаты анализа подтверждают выдвинутую гипотезу: применение стратегических подходов управления, разработанных на основе методологии стратегирования В.Л. Квинта, в условиях цифровизации, сокращения внешних связей и ограниченного финансирования способствует формированию более целостной, устойчивой и эффективной системы управления студенческим спортом в вузах Российской Федерации.

Обсуждение . Полученные результаты подтверждают необходимость системного и стратегического подхода к управлению студенческим спортом, особенно в условиях ограниченных ресурсов и внешнеполитической нестабильности. Использование методологии стратегирования В.Л. Квинта позволило не только выявить актуальные вызовы, но и сформулировать конкретные направления развития системы на основе анализа внутренних и внешних факторов. Выводы, полученные по результатам OTSW-анализа, в полной мере соотносятся с мнением экспертов, участвовавших в исследовании, что повышает достоверность и воспроизводимость результатов.

Особого внимания заслуживают различия в эффективности стратегий, выявленные при моделировании. Эти различия подчеркивают необходимость институциональной адаптации управленческих решений, учитывающей тип и особенности конкретного вуза. Например, для федеральных университетов наиболее результативными являются цифровые технологии и интеграция с государственными структурами, в то время как региональные вузы нуждаются в гибких схемах финансирования и поддержке на местном уровне. Педагогические университеты эффективнее реализуют стратегии, связанные с образовательной интеграцией спорта, а частные – с коммерциализацией и привлечением внешних партнеров.

Важно отметить, что моделирование, хотя и основано на типовых сценариях, отражает реальные тенденции, подтвержденные экспертными мнениями. Это позволяет утверждать, что предложенные управленческие меры могут быть масштабированы или адаптированы в зависимости от условий конкретного региона или образовательной организации.

Таким образом, обсуждение результатов исследования подтверждает не только гипотезу, но и практическую применимость предложенных решений, а также актуальность дальнейшего развития стратегического подхода к управлению студенческим спортом в вузах.

Заключение . Проведенное исследование позволило выявить системные проблемы, препятствующие эффективному управлению студенческим спортом в вузах Российской Федерации. К ним относятся: фрагментарность координации между уровнями управления, слабая цифровизация процессов, недостаточное финансирование и ограниченная интеграция с внешними структурами. В то же время результаты анализа показали наличие устойчивых внутренних ресурсов, на которые может опираться развитие: спортивная инфраструктура, опыт студенческих клубов, поддержка со стороны государственных программ.

Гипотеза исследования, согласно которой адаптация стратегических подходов, основанных на методологии стратегирования В.Л. Квинта, способствует формированию более целостной, устойчивой и эффективной системы управления, получила подтверждение. Сценарное моделирование, экспертные оценки и результаты OTSW-анализа подтвердили высокую значимость внедрения цифровых платформ, гибридных моделей финансирования, а также повышения роли вузов в межведомственном взаимодействии.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанных стратегических подходов в управлении студенческим спортом вузов различного типа. Предложенные решения могут стать основой для формирования комплексных программ развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях, а также послужить ориентиром для выстраивания эффективного взаимодействия между университетами, государственными структурами и бизнесом.

Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что стратегическое переосмысление и обновление модели управления студенческим спортом являются необходимыми условиями для его устойчивого развития и интеграции в образовательную и социальную миссию современных университетов.