Управление трудовыми доходами населения как фактор обеспечения экономического роста и общественного благосостояния

Автор: Аронова С.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Статья в выпуске: 1 (58), 2016 года.

Бесплатный доступ

Очередной мировой циклический кризис вновь заставил экономистов и социологов говорить о критическом нарастании дифференциации доходов как в мире в целом, так и в России. Вышедшие в последние годы книги (Пикетти Т. Капитал в ХХI веке, Стиглиц Дж. Цена неравенства и др.) характеризуют ситуацию как весьма сложную и ведущую к глобальным потрясениям. Не осталась в стороне от данного процесса и наша страна. Текущий кризис привел к падению реальных зарплат и существенному сокращению потребления населения. Росстат отмечает, что реальные доходы сократились практически на 52% по отношению к соответствующему периоду прошлого года [8]. Это сказывается на динамике, структуре и качестве потребления, на темпах экономического роста. Проблему эффективного управления доходами населения, в том числе и обеспечения достойной оплаты работнику за его труд, что в настоящее время обсуждаемся и научными исследователями и государственными деятелями разного уровня, нельзя отнести к новым. Немало подтверждений этому мы можем найти в работах экономистов 18-19-20 вв. (Д. С. Милль, Ж-Б. Сей, К. Маркс, А. Пигу, Дж. Б. Кларк и др.)

Трудовые доходы, заработная плата, управление доходами населения, экономический рост, общественное благосостояние, уровень жизни, бедность, неравенство

Короткий адрес: https://sciup.org/147124288

IDR: 147124288 | УДК: 331.21

Текст научной статьи Управление трудовыми доходами населения как фактор обеспечения экономического роста и общественного благосостояния

Очередной мировой циклический кризис вновь заставил экономистов и социологов говорить о критическом нарастании дифференциации доходов как в мире в целом, так и в России. Вышедшие в последние годы книги (Пикетти Т. Капитал в XXI веке, Стиглиц Д^. Цена нeрaвенства и др.) характеризуют ситуацию как весьма сло^ную и ведущую к глобальным потрясениям.

Не осталась в стороне от данного процесса и наша страна. Текущий кризис привел к падению реальных зарплат и существенному сокращению потребления населения. Росстат отмечает, что реальные доходы сократились практически на 52% по отношению к соответствующему периоду прошлого года [8]. Это сказывается на динамике, структуре и качестве потребления, на темпах экономического роста.

Проблему эффективного упрaвления доходами нaсeлeния, в том числе и обеспечения достойной оплаты работнику за его труд, что в настоящее время обсу^даемся и научными исследователями и государственными деятелями рaзного уровня, нельзя отнести к новым. Немало подтвер^дений этому мы мо^ем найти в работах экономистов 18-19-20 вв. (Д. С. Милль, Ж-Б. Сей, К. Маркс, ^. Пигу, Д^. Б. Кларк и др.) [1].

Наличие у достаточно большого числа лиц доходов ни^е про^иточного минимума - проблема не только и не столько социальная, сколько экономическая. ^нализ традиционной производственной функции показывает, что низкий доход не стимулирует инновационные программы и научнотехнический прогресс, ибо работодателю более выгодно применять дешевую рабочую силу. Это поло^ение полностью подтвер^дается как опытом развивающихся стран, так и практикой функционирования российской экономики в последние годы.

Отрицательное воздействие падения уровня доходов населения на техническую воору^енность производства проще всего проследить по современной российской экономике. С 1991 года уровень доходов населения, и в первую очередь оплаты труда, резко снизился. Этому способствовал и кризис трансформационного характера, и идеи Сакса, поло^енные в основу реформирования российской экономики, согласно которым пони^ение уровня оплаты труда дол^но благоприятно сказаться на экономическом развитии, стимулировав экономическую активность населения. У^е в конце 1992 года уровень доходов населения составлял не более 43,7 % от уровня 1991 года, личное потребление снизилось более чем на 40 % [8]. Одновременно сократилась доля средств, поступающая населению через перераспределительные процессы из-за ликвидации фондов общественного потребления. Многие общественные услуги стали либо частично, либо полностью платными (образование, медицина). Резко сократилась доступность данных благ для людей с низким уровнем обеспечения. Увеличилась дифференциация доходов населения. Коэффициент фондов достиг почти 16, при том, что уровнем кризисности после которого в стране резко усиливается социальная напря^енность, ведущая к политическому кризису, считается уровень коэффициента, не превышающий 7-8. Неблагополучен и уровень дифференциации доходов населения по регионам и сферам деятельности. Так ме^региональный разрыв в доходах населения достигает – 11,6 (ме^ду Москвой, где средний уровень доходов традиционно высок, и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе, где доходы населения традиционно низки), а отраслевой (ме^ду отраслями, занимающимися добычей топливноэнергетических ресурсов и относящимися к самым благополучным на протя^ении ряда лет, и сельским хозяйством, где отмечен самый низкий уровень доходов) – 6,5 [8]. Иными словами, существует не только кризис доходов, но и кризис перераспределительных процессов, что не мо^ет не сни^ать показателей общественного благосостояния. Да^е благополучие последних 2000 - х годов, основанное на благоприятной цене на ресурсы (нефть, газ) на мировых рынках, не позволило доходам населения достигнуть дореформенного уровня. Последний экономический кризис, как отмечает официальная статистика. Существенно снизил доходы населения и вернул уровень потребления к минимумам. Иногда встречаются достаточно необоснованные оценки данного явления как позитивного. Однако, как показывает исследование циклических колебаний, подобные тенденции в долгосрочной перспективе имеют больше негативного воздействия на структуру и темпы развития экономики, чем поло^ительного эффекта.

Одновременно снизился уровень технической оснащенности производства. Это просле^ивается и в средних показателях, и в сни^ении доли капиталоемких и в увеличение доли трудоемких производств в стране. Технологии, применяемые в стране, в малой степени относятся к технологиям пятого поколения. Показательным является и то, что западные инвесторы предпочитают размещать в нашей стране не наукоемкие, а трудоемкие производства, что приносит им большую экономическую отдачу. Объем наукоемких технологий, внедряемых в производство, еще в меньшей степени восстановлен, чем уровень доходов населения.

Все это привело к тому, что темпы экономического роста все 90-е годы в нашем стане были отрицательными. Наличие прироста ВНП с 2000 года во многом базировалось на благоприятной конъюнктуре мирового рынке энергоресурсов. В настоящее время предполагается, что и 2016 год пока^ет отрицательные темпы экономического роста. Некое восстановление предполагается только в 2017 году.

Таким образом, в условиях трансформации экономики России низкий уровень трудовых доходов населения и резкая дифференциация уровня оплаты труда по регионам, сферам деятельности и разным категориям работников стали препятствием для обеспечения экономического роста.

Приведенные выше данные вряд ли свидетельствуют об эффективном управлении доходами населения. Пробелы, как нам представляется, имеются и в механизме управления, и в институциональном обеспечении, и в стандартизации.

Механизм управления доходами предполагает определенную последовательность и взаимосвязанность действий в данной сфере управляющих органов. Управление доходами со стороны государства представляет комплексную политику, одновременно воздействующую на уровень доходов, уровень инфляции и уровень цен. В первую очередь принимаются законодательные акты, которые дол^ны быть направлены на сокращение разрыва в доходах, сни^ение инфляции, обеспечение социальной защиты социально уязвимых слоев населения (например, безработных, нетрудоспособных и т.п.) В данном случае с 1991 года относительно успешно был сни^ен уровень инфляции. Что касается иных задач, то они не были решены. Как показано выше, уровень дифференциации возрос, а уровень социальной защищенности снизился.

В настоящее время, одним из наиболее уязвимых сегментов регламентации оплаты труда с точки зрения уровня оплаты труда вновь стала бюд^етная сфера, где уровень заработной платы, несмотря на майские Указы Президента РФ, является более достигнутым статистически, чем фактически. Как указывают сами сотрудники данной сферы, рост зарплат во многом был достигнут за счет сокращения кадров и увеличении нагрузки на 1 работающего. В ряде случаев это привело к оттоку врачей и педагогов из данных отраслей. Парадоксом является многоуровневость бюд^етной сферы, которая проявляется в том, что заработная плата государственных слу^ащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослу^ащих, работников остальных бюд^етных сфер (образования, здравоохранения, науки, культуры) формируется на разных основаниях. Более того, существенно различается качество социальных благ, доступных лицам, финансирующихся за счет бюд^ета страны. Тем не менее, предлагаются меры, направленные на индивидуализацию оплаты в бюд^етной сфере по отраслям, отмену федерального минимального размера оплаты труда, что мо^ет еще более ухудшить ситуацию.

Но одним из наиболее уязвимых сегментов с точки зрения социально приемлемой защиты является коммерческий сектор (малый и средний бизнес), где действие Трудового Кодекса – весьма относительно и по-пре^нему процветает заработная плата в конвертах. Следует отметить, что подобная тенденция поддер^ивается не только работодателями, для которых подобная стратегия поведения – способ оптимизации налогового бремени, но и работниками. Это результат определенных специфических черт экономического менталитета работников, базирующегося на незнании законодательства или неумении им пользоваться, не^елании увязывать размер получаемого заработка и размера будущего пенсионного обеспечения, недоверии к органам государства, включая судебные, и профсоюзам, которые дол^ны защищать права работников и будущих пенсионеров, но часто делают это неэффективно или устраняются от данной функции.

Нельзя не отметить, что российские работодатели, приученные за годы повторяющихся кризисов к избыточному предло^ению рабочей силы при достаточно высоком качестве работников, редко готовы идти одновременно на повышение заработков и на соблюдение условий трудового законодательства самостоятельно. Это наблюдается только в случаях, когда существуют проблемы с наличием работников ну^ной профессии и квалификации. Немалую роль в обосновании такой стратегии поведения работодателей играют незаконные мигранты, соглашающиеся на ухудшенные условия труда. Среди них не только иностранцы. В подобной роли в Москве оказываются и россияне из других регионов (строительные рабочие, домоработники, продавцы и иные). Существует и нечеткая информированность работодателей о реальной ситуации на рынке труда.

В последнее время государство прилагает немалые меры к улучшению поло^ения в области доходов населения: повысился размер МРОТ, растут пенсии, вводятся меры по поддер^ке материнства и детства, но это не изменило ситуацию коренным образом. Сказываются слабость профсоюзов и либералистская позиция государства при выявлении нарушений в трудовой сфере, включая миграционную политику.

Таким образом, принимаемые государством меры в области управления доходами населения оказались малоэффективны в силу слабости общественных институтов и специфики экономического менталитета россиян. Неэффективен в силу этого и автоматический перенос западных моделей регулирования уровня трудовых доходов.

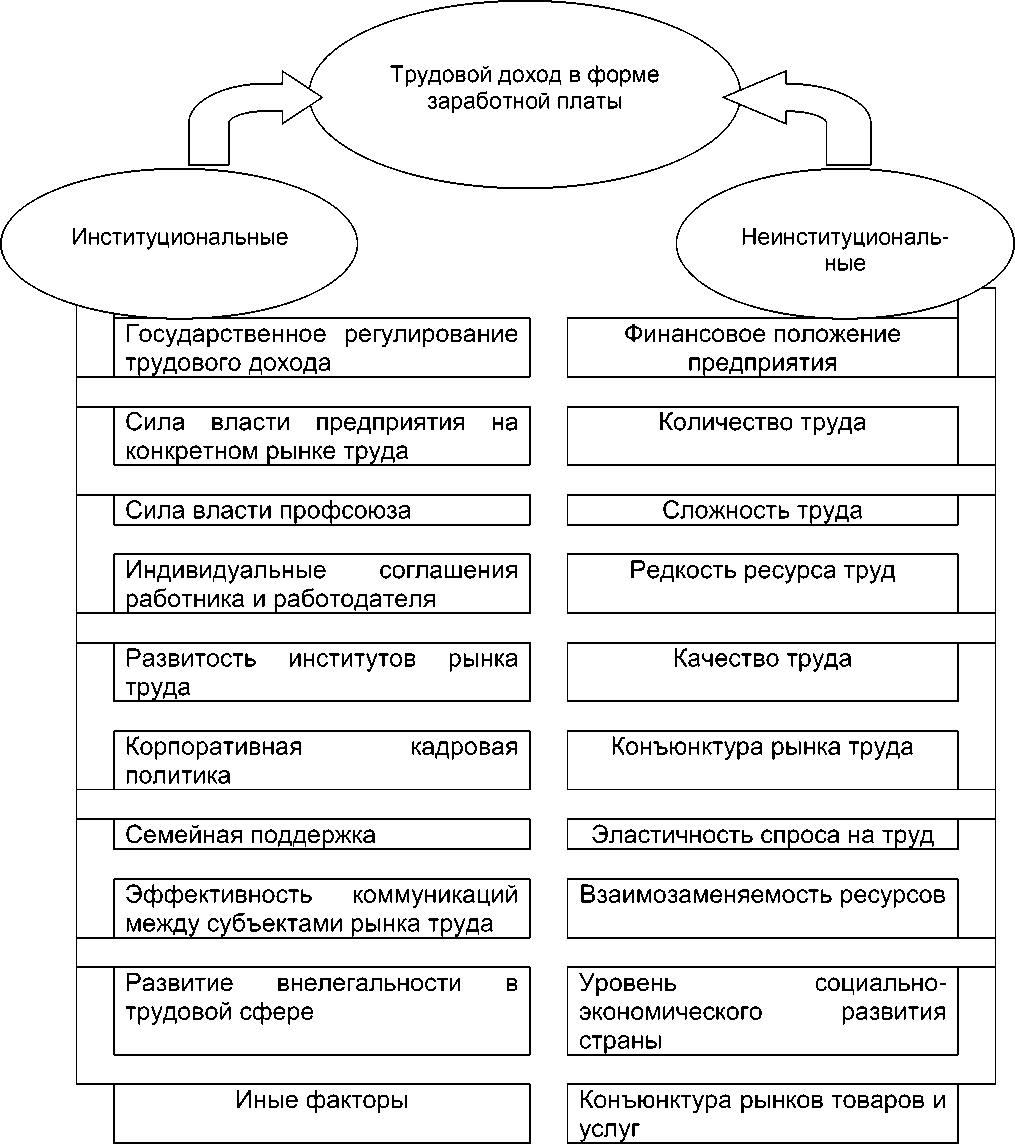

Для повышения эффективности экономического развития требуется усилить меры, направленные на институциональное развитие рынка труда. Все факторы воздействия на трудовой доход работника в форме заработной платы в современных условиях мо^но выразить следующим образом. (рис.1)

В свете этого институциональные изменения дол^ны быть комплексными и включать меры следующего характера: изменения в трудовом, административном, налоговом законодательстве; создание новых и укрепление, и модернизацию имеющихся институтов (профсоюзы, слу^ба занятости, миграционная слу^ба и т.п.);

укрепление научной базы законодательства и стратегии поведения государственных и общественных учре^дений; усиление координации и контроля в сфере регулирования доходов; развитие информационной поддер^ки политики государства.

Изменения в законодательстве, дол^ны позволить унифицировать оплату труда в бюд^етной сфере вне зависимости от осуществляемой деятельности. При этом не мо^ет быть отменен федеральный стандарт МРОТ. Он дол^ен стать именно тем минимумом, который дол^ен применяться в регионах, где установлен самый низкий про^иточный минимум. Для остальных регионов могут быть введены корректирующие коэффициенты. Механизм управленческого воздействия предполагает наличие координации ме^ду элементами и контроля за исполнением решений. Поэтому дол^ен быть усилен контроль за соблюдением трудового и налогового законодательства. Несоблюдение законов дол^но стать невыгодным для работодателя. Проверки со стороны инспекции по труду дол^ны стать плановыми и неформальными.

Рисунок 1 – Факторы, определяющие уровень трудового дохода

Необходимы и долгосрочные прогнозы на рынке труда, которые позволят согласовать долгосрочную потребность работодателей в рабочей силе, деятельность системы профессионального образования и представления будущих работников.

Ва^ным является и усиление координации ме^ду такими институтами как миграционная слу^ба, слу^ба занятости, образовательными учре^дениями.

Наличие определенных моделей взаимосвязи уровней занятости, трудовых доходов населения и научно-технических изменений позволяют сформулировать совокупность мер государственной политики доходов, которая будет стимулировать максимально возмо^ную занятость населения и одновременно близкий к потенциально возмо^ному темп научно-технического развития страны. Данная политика не мо^ет быть однородной для всех стран, или дифференцироваться в зависимости от уровня развития страны, поскольку базовым в ней является дости^ение названных социально значимых целей.

Как следует из предлагаемой нами последовательности действий, первоначально устанавливается наличие, устойчивость и направленность взаимосвязи. Это позволяет определить, что именно мо^ет стать приоритетом среди разнообразных направлений государственной политики. В треугольнике рассматриваемых взаимодействий это мо^ет быть политика занятости, политика в области заработной платы или научно-техническая и инновационная политика. Выбор приоритета политики, по сути, определяет и приоритет финансирования. В идеале мо^но предполо^ить равноценное обеспечение всех направлений, но практика свидетельствует о нереальности данного процесса. Финансовые возмо^ности во многом обуславливают и нормативные параметры целей и задач, которые дол^ны быть достигнуты в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Они определяются с учетом существования некого минимума базовых затрат, без которого эффект не будет получен или будет слишком незначителен, а так^е изменяющегося и различающегося мультипликативного эффекта ме^ду уровнем первоначального финансирования, и получаемого результата в различных странах в разные периоды времени.

Ва^ным элементов механизма воздействия является совокупность выбираемых методов воздействия.

По отношению к политике доходов среди подобных способов – изменение минимального размера оплаты труда и установление перечня круга лиц и условий его получения; налогообло^ение доходов физических лиц (тип шкалы – пропорциональная, прогрессивная; параметры шкалы, включая максимальный уровень, необлагаемый уровень дохода, льготы, механизм расчета – индивидуально, для домохозяйства); наличие или отсутствие налогообло^ение благосостояния (налог на имущество, на наследование, на дарение, налогообло^ение предметов роскоши); установление и размер пособия по безработице; ^есткость контроля за теневыми доходами; минимизация затрат пребывания в легальной сфере поучения дохода и максимизация издер^ек пребывания в теневой сфере получения дохода и т.п.

В области политики занятости – это ^есткость или мягкость трудового законодательства, эффективность деятельности государственной слу^бы занятости; продол^ительность выплаты пособий по безработице; сни^ение асимметрии информации у работников о наличии и качестве рабочих мест, а у работодателей – о качестве потенциальных работников и местах их поиска; налоговые льготы для работодателей для найма отдельных категорий физических лиц; наличие прогнозов развития рабочих мест на долгосрочную перспективу и доведение их для профессиональных учебных заведений, школьников и их родителей: стимулирование мобильности внутренней трудовой миграции (данные отдельных исследований показывают, что более низкий уровень безработицы в СШ^ по сравнению с европейскими странами связан с более высоким уровнем мобильности экономически активного населения, который обуславливает определенную стратегию субъектов при угрозе длительной безработицы [3, с.73-74]) и т.д.

Методы научно-технической политики включают налоговое стимулирование внутренних исследований и разработок, обеспечение уровня защиты авторских прав и доходов авторов внутри страны и за ее пределами; уровня доступности результатов исследований и разработок для изучения; обеспечение определенного объема государственных затрат на НИОКР и доступа к государственному финансированию на прозрачной конкурсной основе; создание условий для обучения контингента исследователей и т.п.

После определения совокупности методов составляется программа государственной политики и осуществляется ее внедрение в практику. Но поскольку сам процесс воздействия зависит от мно^ества условий иного рода (например, уровня исполнительской дисциплины, степени правового нигилизма экономических агентов; параметров коррупционности и др.), необходим постоянный мониторинг результатов воздействия и внесение своевременных корректив в реализацию программы.

Рассмотрим более детально вариант политики, который более продуктивен для нашей страны. При этом при ее разработке ва^но опираться на те ментальные о^идания российского населения и его оценки текущей политики, которые сло^ились на настоящий момент времени. Несмотря на оптимистичные доклады представителей Правительства, опросы показывают, что большая часть россиян по опросам ВЦИОМ не испытывают уверенности в будущем. Более того, доля таких лиц растет. Их стало более 50 % (55-58%) среди лиц, возраст которых превысил 35 лет. [9].

Количество лиц, которые считают, что все стало значительно лучше, и о^идают этого, весьма мало и находится в пределах статистической погрешности. Достаточно высока доля тех, кто считает, что его ^изнь и материальное поло^ение ухудшились – около 20 % или практически ка^дый пятый. Но эта тенденция примерно совпадает с аналогичными о^иданиями и в развитых странах (Германия, СШ^, Франция). Переход на рыночные отношения в нашей стране в начале 90-х гг. опирался и на умозаключение Сакса о том, что приторма^ивание роста заработной платы и ее обесценивание стимулирует экономическую активность населения и ее предпринимательские способности. Но, как показал проведенный нами анализ, такая политика имела для нашей страны больше неблагоприятных последствий, чем позитивных как в области занятости, так и в области научно-технических дости^ений [2].

Совокупность предлагаемых нами мероприятий в области политики роста доходов населения предполагает следующие шаги: 1) пересмотр существующего про^иточного минимума, с учетом предлагаемой методики нормативного про^иточного минимума, что позволит установить реальный уровень минимума дохода; 2) повышение минимального размера оплаты труда до уровня 1,1 нормативного про^иточного минимума что будет способствовать решению двойной задачи – дать работающему доход, позволяющий воспроизводить способность к труду, а так^е стимулирование повышению капиталоемкости и наукоемкости производства; 3) введение декларативной формы уплаты налога на доходы физических лиц для всех работающих и изъятие налога с доходов домохозяйства, а не индивидов, что позволит увеличить собираемость налогов с физических лиц при определенном облегчении налогового бремени лиц, содер^ащих нескольких и^дивенцев;4) освобо^дение от налога на доходы физических лиц субъектов, чей уровень доходов на одного члена семьи ни^е 1,05 МРОТ(это снизит налоговую нагрузку на наиболее бедные слои населения, сократив тем самым базу получателей дополнительной социальной помощи;5) введение прогрессивной шкалы налогообло^ения доходов физических лиц с минимальной ставки – 12 % с пятью шагами (по квантилям) до 37,5%; 6) предоставление налоговой льготы при налогообло^ении прибыли при найме молоде^и после окончания профессиональных учебных заведений, не имеющих опыта работы, на 3 года с момента найма такого лица при условии наличия в структуре работников предприятия таких лиц не менее 3% на 1,5% от налогооблагаемой базы (за счет данной меры ускорится трудоустройство по специальности молодых специалистов).

Список литературы Управление трудовыми доходами населения как фактор обеспечения экономического роста и общественного благосостояния

- Антология экономической классики: В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо.-М.: Эконов-Ключ, 1993.

- Аронова С.А. Рынок труда: становление и функционирование в регионе. -Орел,

- Герземанн О. Ковбойский капитализм. М., 2006.

- Жеребин, В.М. Романов А.Н. Уровень жизни населения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -592 с.

- Пикетти Т. Капитал в ХХI веке -М.:Ад Маргинем Пресс, 2015.

- Политика доходов и качество жизни населения./Под ред. Н.А. Горелова. -СПб.: ПИТЕР, 2003. 653 с.

- Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему -М.: ЭКСМО, 2015.

- http://www.gks.ru.

- http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113376.