Управляемое самоуправство: парадоксы повседневной нормативности сталинской эпохи

Автор: Лейбович О.Л., Казанков А.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Повседневность и обыденность советской эпохи

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема функционирования норм в повседневной жизни советского общества в 1930–1950 гг. Микроанализ конкретно-исторических ситуаций, выполненный на основании архивных источников, позволил сформулировать тезис о том, что существенной чертой социального порядка в сталинскую эпоху являлось самоуправство. Оно рождалось спонтанно, снизу, а затем либо легитимировалось властью, либо криминализировалось ею же в зависимости от ситуативной прагматики и доктринальных соображений. Таким образом, наряду с писаным законодательством (государственным и партийным), должностными инструкциями и обязанностями в повседневной жизни действовали разнообразные и гетерогенные конвенции. Их область применения тоже определялась конвенциально. Анализ социальной реальности позволил авторам обосновать тезис о том, что сфера действий конвенций выходила далеко за рамки межличностных отношений и малой публичности. Тем самым управляемое самоуправство размещалось в ядре властных – хозяйственных и административных – практик. Кроме того, допускаемый произвол был одновременно апроприирован партийно-хозяйственной номенклатурой для приватного потребления. Подобный характер нормативности был укоренен в агрегатном характере советской повседневности, соединявшей в себе как модернистские, так и архаические начала. Конвенциальность всех и всяческих норм неизбежно препятствовала деятельности партийных и государственных институтов, что принципиально противоречило модернистскому проекту регулярного государства. Таким образом, советское государство становилось обществом риска.

Советское общество, 1930–1950-е гг., агрегатная повседневность, , нормы, конвенции, самоуправство, архаизация, модернизация

Короткий адрес: https://sciup.org/147247327

IDR: 147247327 | УДК: 94(470) “1930 – 1950” | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-164-172

Текст научной статьи Управляемое самоуправство: парадоксы повседневной нормативности сталинской эпохи

Где-то в конце весны – в начале лета 1930 г. практически синхронно (с интервалом менее чем в месяц) в Тиминском сельсовете Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа Уральской области случилось два вполне заурядных, во многом типичных события. Представим их так, как они были зафиксированы в актах современного им делопроизводства, поскольку язык эпохи всегда доносит трудноулавливаемый иным способом смысл.

-

11 мая 1930 г. состоялось общее собрание крестьян двух небольших деревень – Стер и Сетаново, о чем был составлен протокол, цитируемый с сохранением оригинальной орфографии и пунктуации:

«Из числа восьми домохозяев присутствовали сем домох. муж. 5. женчин 7 человек. Под председателем Шестаков Андр. Егор. Секретарь Баксанов Иван. Кон.

Повестка дня

-

1) За не подчинение сель исполнителей.

-

2) О лишений правом решающего голоса.

-

3) О чуждений с/х инвентаря.

-

4) Об остановлений акты.

-

5) Разное.

-

I. Слушали: доклад т. Тукачева Дмитрия Александровича о не подчинений о наряде сель исполнителей.

Постановили: единогласно дать Тиминскому с/с за не исполнение о наряде всех видов принуд. работ. И кроме того оштрафовать их за не исполнений порядка. Принуд. работ по 6 дней и штрафу до 5 ти до 10 руб. 1) Шумкова Василия Григорьевича 2) Калина Якова Филипповича.

-

II. Слушали: доклад т. Шестакова Андрея Егоровича о лишений права решающего голоса.

Постановили: Единогласно лишить правом голоса двух человек за разбазариваний семян, уничтожений скота и подтягиваний бедняка под влияние кулачества и всех других видов 1) Дудина Родиона Ивановича 2) Ябуров Матвей Мировноич.

-

III. Слушали: члена с/с Тукачева Дмитрия Алексан. очуждении с/х инвентаря.

Постановили: единогласно очудить Дудина Родиона Ивановича сельхозинвентарь и тягловую силу первой плуг, 2) телега 3) лошадь коя ныне находится у Ябурова Николая Мироновича лошадь кобылица 5 лет. Которое предал как бедняку без расчета.

-

IV. Слушали: члена с/с Тукачева об составлении акта.

Постановили: Единогласно составить акты таким вредителям 1) Дудину Родиону Ивановичу 2) Ябурову Матвею Мироновичу 3) Ябурову Козьме О распределений посевной площади и расширений площади как они выражаются кто будет сеять на нашу пашню и ребята снимайте у колхозников комунистов головы если придут в амбар распределять семена рубите говорят таких комунистов» (ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 29176. Т. 1. Л. 149–149 об.).

В начале июня 1930 г. в селе Тимино (где и располагался сельсовет) случились беспорядки, которые были зафиксированы в приговоре Народного суда 3-го участка Коми-Пермяцкого округа Уральской области по делу № 1247:

«Судебным следствием и имеющимися в деле документами установлено: 2 июня сего года подсудимые во время сборища женщин в с. Тимино из разных деревень данного с/совета для открытия Тиминской церкви, которая закрыта и утверждена Окрисполкомом и Облисполкомом под культурное учреждение, ворвались в здание церкви, где данное время устроен клуб, вытащили оттуда избача и нанесли ему побои. Изорвали все плакаты и портреты, находящиеся на стенах клуба. После чего клуб закрыли на свой замок.

Действия подсудимых Якимовой, Антипиной и Ябуровой, выражающиеся таким образом в хулиганстве, озорстве и самоуправстве, были направлены по подстрекательствам подсудимого Шляпина, т.к. он в это время бушевал среди них, направляя их «что беритесь дружнее церков будет наша». А поэтому надо полагать, что сборище женщин было произведено по инициативе Шляпина» (Там же. Л. 184–184 об.).

Следует уточнить место действия. События разворачивались буквально «на краю Ойкумены». Вот что указано в самоописании Тиминского сельсовета: «Тиминский сельсовет расположен в лесах: центр с/совета от райцентра находится в 50 км, а отдельные селения и колхозы (дер. Стер, Сетанова, Вакина и др.) находятся в 60‒65 км. <…> Ввиду сильного влияния со стороны сектантства на трудовое крестьянство, вследствие этого коллективизация по Тиминскому с/совету проходила медленно. В 1934 в колхозы вступило только 6 х-в, в 1935 до 1 мая вступило 25 хоз-в. На 1 мая 1935 г. с/совет был коллективизирован только на 59,4 %» (Там же. Л. 12).

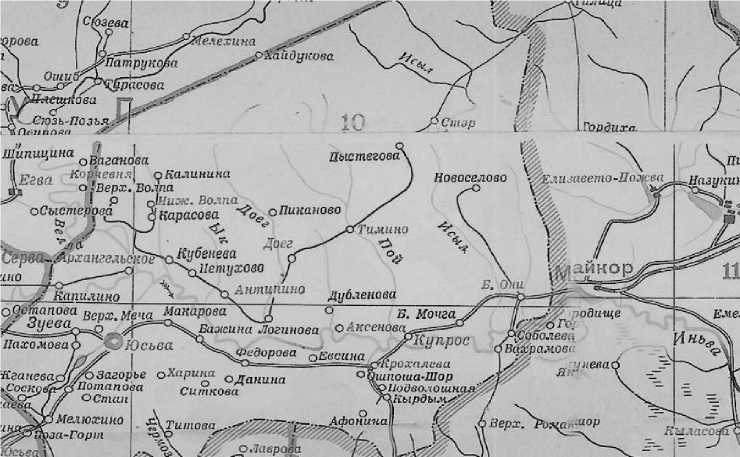

Действительно, если взглянуть на карту Молотовской области 1943 г. (рисунок), в Юсь-винском районе можно обнаружить с. Тимино на р. Пой и деревню Стер (на карте ‒ Стэр) на р. Исыл. К северу, востоку и западу от этих населенных пунктов расстилается тайга. Деревня

Сетаново, упомянутая в протоколе, на этой карте отсутствует. Обратим внимание: на общем собрании крестьян двух деревень было представлено семь из восьми домохозяйств, что исчерпывающе характеризует масштаб событий.

Рис. Тиминский сельский совет Юсьвинского района на карте 1943 г.

Можно предположить, что явления, наблюдавшиеся даже в этом медвежьем (в прямом смысле) углу, могли происходить в любой другой точке Союза ССР. На первый взгляд, в них даже трудно обнаружить какую-либо оригинальность, поскольку подобные сюжеты давно стали частью обширной историографической традиции. В советской литературе события такого рода трактовались как проявления классовой борьбы с кулачеством [ Иванов , 2022; Кедров , 2014]. В постсоветской историографии в них обнаруживали массовые формы социальной дезорганизации, характерные для разрушения традиционных институтов деревни, или способы мобилизации сельских низов против прежних хозяев деревни [ Виола , 2010; Гончарова , 2010; Проскурина , 2001].

Тем не менее процитированные выше источники заслуживают более внимательного рассмотрения. Отметим, что оба представляют собой типичный дискурс власти и демонстрируют овладение ее языком (хотя и в разной степени). Казалось бы, они совершенно различны по содержанию и реальным последствиям.

Протокол общего собрания явно фиксирует адресный акт социальной мести и политическую репрессию. Упомянутый в нем крестьянин - единоличник, не член артели (что в данном случае принципиально важно), действительно лишился права голоса, плуга, телеги и кобылы пяти лет. Через некоторое время он будет обложен твердым заданием, затем повторно ограблен, т.е. оштрафован за его неуплату. В итоге его арестуют и осудят за антисоветскую агитацию, осуществляемую в составе группы (секты).

Принципиальным отличием повторного ограбления крестьянина Родиона Ивановича Дудина являлась как раз его процедурная оформленность, т.е. произошедшая за несколько лет институализация. По источникам можно проследить, что инициатива обложения твердым заданием по-прежнему исходила от собрания бедноты, обладавшего совершенно неясным статусом, составом и пределами полномочий. Но далее в действие вступали официальные органы и законные процедуры. Сперва уполномоченные лица (руководство сельсовета) составляли акт, фиксирующий факт неисполнения обязательств перед государством. После чего те же лица (либо специальный сельский исполнитель) производили опись имущества должника. Далее назначались публичные торги в режиме аукциона. Составлялся так называемый «торговый лист», в котором фиксировались продаваемое имущество (лошадь, дом, сани, упряжь, стол и т.п.), участники торгов (покупатели, обычно колхозы и сельпо), предлагаемые ими последовательно суммы и итоги продаж. Вырученные на аукционе средства отчуждались в пользу госу- дарства. На языке своего времени подобные процедуры именовались бесспорным изъятием: «В 1933 году за неуплаты хлебопоставок применяли бесспорное изъятие очудили лошадь» (ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 29176. Т. 1. Л. 159–159 об.).

В это же время ворвавшихся в бывший храм крестьянок и их подстрекателя в ходе легитимной судебной процедуры признали мелкими правонарушителями по уголовной части. Они отделались незначительными штрафами, максимально суровым наказанием для одной из них стал недельный срок принудительных работ. Кое-кто из них тоже будет через несколько лет арестован, но судим уже по «политической» ст. 58 УК РСФСР.

Тем не менее между этими двумя казусами именно на уровне повседневных практик существует несомненное сходство. Обнаружение его позволит сформулировать центральную проблему, которая и будет обсуждаться далее.

Обратим внимание на то, что в приговоре Народного суда наряду с хулиганством и озорством упомянуто самоуправство , которое признано нелигитимным и общественно опасным, т.е. криминальным. Собрание женщин в селе Тимино (их было около ста человек), инспирированное Матвеем Меркурьевичем Шляпиным, суд трактовал как не имеющее права осуществлять подобные действия.

Однако общее собрание крестьян д. Стер и Сетаново, единогласно проголосовавшее за фактическое ограбление, разоружение, поражение в правах и диффамацию в качестве «подтягивателя бедняка под влияние кулачества» Родиона Ивановича Дудина, почему-то было признано полномочным и легитимным. Напомним, что на нем присутствовало 5 мужчин и 7 женщин. Именно они, а не сельсовет (или хотя бы Президиум сельсовета), не исполнительный комитет Юсьвинско-го райсовета, ни даже собрание группы сельской бедноты, произвели это самоуправство.

Как бы то ни было, описанные выше казусы позволяют поставить ряд вопросов. Еще раз подчеркнем, что перед нами явное самоуправство, действие, осуществляемое архаической народной стихией. В одном случае власть его криминализирует, а в ином самоуправство постепенно вводится ею в ядро нормальных управленческих процедур. Но и внутри них народная стихия остается чуждым элементом архаики, к которому власть может относиться терпимо, а может (в силу его чуждости) в любой момент положить предел. Или, к примеру, вывести из криминального поля хулиганство в церкви, если церковь используется не как клуб, а именно как церковь, а озорничают в ней в пасхальную заутреннюю молодые колхозники [ Лейбович , 2021]. Наблюдаемое здесь явление может быть описано как вторичный произвол, надстраивающийся над первичным произволом, или – управляемое самоуправство .

Зададимся вопросом: что перед нами ‒ эксцесс или закономерный атрибут советской повседневности? Насколько это совместимо с модернистским советским проектом? Будут ли подобные практики когда-либо окончательно изжиты в советской системе? Где еще они обнаруживаются? И, наконец, не является ли управляемое самоуправство сущностной особенностью советской нормативности, всегда включавшей принципиально не устранимый элемент конвенциальности?

Ранее авторами была обоснована гипотеза о том, что повседневность сталинской эпохи представляет собой агрегацию гетерогенных элементов как в предметно-практической, так и в дискурсивно-нормативной области (нечто подобное имел в виду М. Фуко, вводя понятие дис-позитива [ Фуко , 1996]). Она сложилась в результате фактически произошедшего уничтожения сложных институциональных образований новейшего времени, общей архаизации социального пространства, устранения ставших нормой в эпоху модерна различий между приватностью и публичностью [ Казанков , Лейбович , 2019].

Если исходить из гипотезы об агрегатном характере советской повседневности, то необходимо допустить, что в области действующих норм ей соответствовала сложная система конвенций, последствия реализации которой мы и наблюдали выше. Не вызывает сомнения то, что в любом обществе, или – в любой культуре, существует система неписаных и неформализованных правил [Фокс, 2008]. Однако не очень часто случается, что формальное, всеобщее право реализуется через систему коллективных и персональных конвенций, порождая то, что выглядит оксюмороном: это человек (эти люди) имеют право делать то, что они не имеют право делать. И это их право санкционируется властью, которая также не имеет легального права его санкционировать. Более того, как раз эта власть официально стоит на страже «социалистической законности» и не имеет никакого отношения к тем практикам, которые она освящает и которыми пытается управлять (или, по крайней мере, использовать). И, наконец, именно поэтому власть любого уровня может отозвать свою санкцию, обнуляя сложившиеся конвенции.

Эта система конвенций реализуется, как нетрудно предположить, не только на уровне крестьянской архаики, прямо отсылающей ко временам былинных вечевых собраний. Подобная возможность, если она существует, неизбежно окажется апроприирована элитой, т.е. номенклатурным сообществом. Однако реконструкция этой системы управляемого самоуправства связана с рядом специфических трудностей.

Начиная со второй половины 20-х гг. ХХ в. СССР не испытывал того «нормативного голода», который существовал в первые годы советской власти. Законов существовало достаточно. Советская правовая система была несвободна от недостатков, часто внутренне противоречива, в нее постоянно вносились новеллы, но в целом она формально соответствовала модернистскому проекту и, добавим, была доступна для изучения, поскольку была кодифицирована. А вот неотделимая от нее система конвенций такой участи избежала, поскольку ее содержание, «предметы ведения», пределы применимости и перечень участников носили конвенциальный характер. Оставляя следы своей деятельности (улики), система следовала императиву «избегать языковых ловушек», «не говорить об этом вслух».

Любое администрирование (от райкома ВКП(б) до управления Союзом писателей) представляло собой сложную игру (или прихотливую агрегацию) произносимого и предполагаемого, или позволенного и запрещаемого: «Для той эпохи было существенно не только зафиксированное в документах, но и то, что в документах попросили не фиксировать, что фиксировать было опасно, – свои должны сразу понять это с полуслова, переглянувшись, случайно встретившись. В этом смысле советская литературная жизнь часто не была согласованием интересов с обязательной письменной обязывающей фиксацией, но случайным молчаливым выявлением уже реализованных интересов с последующими личными конфликтами, усложненными дефицитным доступом ко всем благам» [ Марков , Курчастова , 2024].

Знание действующих конвенций в советской повседневности было реальной основой правосознания и главной социальной компетенцией. При этом оно не спасало от ситуации пересечения невидимых «красных линий». В последнем случае, как deus ex machina, появлялся и применялся писаный закон. Именно благодаря подобным казусам в распоряжении исследователей появляются источники, позволяющие увидеть какую-то часть скрытой конвенциально-сти, делая ее доступной для анализа.

В архивных фондах Молотовского обкома ВКП(б) сохранилось достаточно свидетельств, относящихся к ситуации разрыва фактически сложившихся конвенций. В декабре 1949 г. областному комитету партии впервые предстоял отчет непосредственно перед Оргбюро ЦК. Руководство области имело основания предвидеть, что именно от них ждут на Старой Площади:

наведения порядка, соблюдения партийной дисциплины. Вследствие чего был дан ход «сигналам» с мест. И бюро обкома регулярно ставило вопросы о «непартийном поведении отдельных руководителей». То, что в результате попало в источники, может служить верификацией изложенных ранее тезисов.

Примем во внимание то обстоятельство, что к 1949 г. процесс институционализации и нормализации советского режима был завершен. Тем не менее руководство Молотовской области опубликовало в своем узком кругу ряд странных конвенций, тем самым опять же в своем кругу их денонсируя применительно к отдельным лицам.

Инструктор обкома партии проверил жалобу на секретаря Гайнского райкома ВКП(б) (Коми округ) и доложил: факты подтвердились. Районный секретарь «…в течение почти двух лет работы в Гаинском районе систематически побирался в хозяйственных и торговых организациях района, беря в них сено, овес, дрова для личного хозяйства, а также одежду и наличными деньгами. По далеко не полным данным С-ым взято в разное время более чем 6 тыс. рублей. Часть из взятых лично для себя средств С-ов покрыл за счет средств райкома партии» (ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 16. Д. 108. Л. 20–21). То же самое в меньших масштабах делал и второй секретарь (Там же).

Перед нами вполне архаическая практика полюдья, или сбора дани с зависимого населения. В партийной справке слово из школьных учебников про князя Игоря и княгиню Ольгу заменили словом «поборничество», попавшее в нее также отнюдь не из партийного лексикона. Заметим, что тем же словом в это время называлось нищенство. Стрелочнику 6-й дистанции службы пути, отцу многодетного семейства с мизерной зарплатой было предъявлено партийное «…обвинение в поборничестве. Материалами дела подтверждается, что Т-в, начиная с 1945 года, ходит по деревням, просит милостыню, при этом иногда молится. Этого не отрицает и сам Т-в» (ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 16. Д. 113. Л. 5). Тов. Т-в, будучи членом ВКП(б), не должен был протягивать руку за милостыней, а тем более совершать крестные знамения. В свою очередь, товарищ С-ов не имел никакого права изымать в свою пользу имущество совхозов и леспромхозов, но он не только каким-то странным образом имел на это право , но и деятельно его реализовывал в пределах сложившихся конвенциальных отношений. Его публичные (институциональные) полномочия были плотно агрегированы с подданническими отношениями, точно так же как его партийная власть на уровне повседневных рутин агрегировалась с правом распоряжаться собственностью подданных.

Корыстное самоуправство партийного функционера совершенно случайно территориально совпало с тем местом, где почти двумя десятилетиями ранее бушевала народная вечевая стихия. К тому же, на первый взгляд, данные конвенции хотя и относятся к эффектам, производимым властью, но не связаны прямо со смыслом (или содержанием) ее осуществления. Тов. Сов творил произвол не в сердцевине администрирования, а на его периферии. Однако в то же самое время наблюдались образцы и совершенно другого поведения.

«В октябре месяце 1948г. в сарае своей усадьбы села Юго-Осокино покончил жизнь самоубийством через повешение быв. председатель колхоза “Смычка” Половодов Е.С., о чем в то время расследования фактически не было, и этот вопрос где-либо не обсуждался. В данное время установлено, что накануне самоубийства Половодова он был на совещании, и в адрес его были допущены оскорбления и угрозы арестом. Своей жене Половодов, возвратившись с совещания, говорил так: “Чем терпеть такие оскорбления и угрозы, лучше не жить”. Свидетели подтверждают, что угрозы и оскорбления Половодову были нанесены секретарем РК ВКП(б) Кайдаловым и начальником МГБ Глушковым. Имел место случай “нажима” и на др. председателей колхозов. Так, председатель Блиновского колхоза Котегов (член ВКП(б)) при беседе рассказал в октябре месяце 1948 г., что он был вызван в райисполком для объяснения по поводу медленной сдачи хлеба, где присутствовали предрайисполкома Голышев и секретарь райкома Мальгин, заявивший ему так: “Ты простился с женой, или нет? Разве тебе надоела жизнь? Вот посидишь лет 15, тогда будешь знать”. Далее Котегов объяснил, что в момент беседы с ним Голышева и Мальгина в кабинет пришел работник МВД Воробьев, которому Мальгин сказал так: “Уведите его”. После чего Воробьев приказал следовать за ним в МВД, где отобрал подписку о сдаче хлеба к 10 октября, а потом отпустил» (ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 14. Д. 137. Л. 152–153).

В данном случае осуществление официальной и легальной кампании по хлебозаготовкам сопровождалось очевидным произволом и самоуправством, явно выходящим в область уголовно наказуемого («доведение до самоубийства»), но в пределах сложившихся конвенций «нажим» считался нормой («расследования фактически не было, и этот вопрос где-либо не обсуждался»). Важное уточнение: в пределах иных конвенций хлебозаготовки вообще могли превратиться в фикцию. Секретарь Молотовского обкома Ф. М. Прасс докладывал в ЦК: «Обман государства имел место также и в виде выдачи колхозам фиктивных квитанций», кроме того, «колхозы (В-Муллинского района) покупали в магазинах масло и сдавали его государству, а молоко с колхозных ферм продавали на рынке. В результате подобной спекуляции некоторые колхозы за счет государства и трудящихся получили большие прибыли. Например, колхоз “Восход социализма” нажил таким путем 64 000 рублей» (ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 16. Д. 154. Л. 9, 12).

Ситуация 1949 г. интересна тем, что в ней, по крайней мере на дискурсивном уровне, явно чувствуется запрос на нормализацию. Вектор управления самоуправством претерпевает смещение: явный произвол не устраивает ни верхи, ни низы. Осмыслить его вопиющую ненормальность уже никому не приходит в голову при помощи ссылок на «чрезвычайщину» военного коммунизма или на эксцессы времен «социалистической реконструкции села». Вспоминают недавнее прошлое: «За время войны разболтались, забыли бдительность, забыли убийство С. М. Кирова. Сейчас надо крепко поработать, чтобы навести порядок в партийном доме» (ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 13. Д. 141. Л. 72 об.).

Реализация этого запроса представляет собой тему для отдельного исследования. В советской России происходило то, что было всеобщей практикой процесса модернизации: низовое озорство будет криминализировано и вытеснено в область маргинального. Начальственные шалости будут ограничены (окультурены) и ‒ далее ‒ седиментируются как пресловутые номенклатурные привилегии. Добавим, что и они тоже станут маргинальными, т.е. вынесенными за пределы социалистической нормы, невидимыми и необсуждаемыми, действительными только для своих.

Один из создателей концепции повседневности Б. Вальденфельс предложил разделить повседневные нормы по двум уровням. Нормы первого уровня управляют поведением людей. Нормы второго уровня позволяют оценивать совершаемые поступки [ Вальденфельс , 1999, с. 79–105]. Предъявленная выше ситуация показывает практику управляемого произвола, в котором конвенции выполняют роль норм и первого, и второго порядка.

Наблюдение за первопорядковыми нормами позволяет сделать предварительный вывод о том, что в ситуации агрегатной повседневности, где изначально устранены все институциональные границы и пределы, отменена традиционалистская нормативность, освободившееся пространство заполняют самые архаические правила жизни, конвенциально принимаемые в малых сообществах. На втором уровне оценка действий тех или иных акторов строится также на основе архаической, чуждой какой бы то ни было морали, основе разделения всех на своих (которым можно) и чужих (которым нельзя) и примитивном прагматизме, в отношении чего тоже заключается негласная конвенция. Т.е. выбор применяемых норм всегда начинается с самых простых, самых грубых, с самых низменных.

Все это в целом порождает на долгое время повторяющиеся ситуации управляемого самоуправства, постоянно взрывающего любое правовое поле и способного заблокировать функционирование любого института, даже самого авторитетного. Тем самым создаются и основания для регулярных властных интервенций, когда в повседневные рутинные дела вторгается закон. Момент его предъявления не установлен никакими конвенциями, поскольку отменяет их всех.

Таким образом, несмотря на привычность и рутинизацию подобной практики, она всегда являлась высокорискованным предприятием и для верхов, и для низов, что, в свою очередь, сформировало на рубеже 1940–1950-х гг. запрос на нормализацию советской повседневности. В «партийном доме» действительно следовало навести порядок, да и государственном тоже. Следствием этого станет разделение всеобщих норм и партикулярных конвенций по сферам применимости, после чего вторжения приватных соглашений в публичную область будет вызывать социальную напряженность: применение «телефонного права», «блат», «номенклатурные привилегии» и т.п. Именно так была оформлена новая советская нормальность позднего социализма.

Список литературы Управляемое самоуправство: парадоксы повседневной нормативности сталинской эпохи

- Вальденфельс Б. Происхождение норм из жизненного мира // Вальденфельс Б. Мотив чужого. Минск: Пропилеи, 1999. С. 79–105.

- Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: коллективизация и культура крестьянского сопротивления / пер. с англ. А.В. Бардина. М.: РОССПЭН, 2010. 367 с. ISBN: 978-5-8243-1311-6. EDN: QPOAOZ.

- Гончарова И.В. Беднота в объективе социальной политики власти в конце 1920-х гг. (на примере Орловской губернии) // Ученые записки ОГУ. Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 3-2. С. 20–24. EDN: NCKDID.

- Иванов В.В. Коллективизация сельского хозяйства в освещении советской историографии // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2022. № 4 (26). С. 201–210. DOI: 10.36718/2500-1825-2022-4-201-210. EDN: MTIMQS.

- Казанков А.И., Лейбович О.Л. Агрегатная повседневность сталинской эпохи: к постановке проблемы // Вестник Перм. ун-та. История. 2019. № 4. С. 74–84. DOI: 10.17072/2219-3111-2019-4-74-84. EDN: EYTZJV.

- Кедров Н.Г. Замкнутый круг российской историографии коллективизации крестьянства // Вопросы истории. 2014. № 3. С. 154–171. EDN: LINEPR.

- Лейбович О.Л. «Молящиеся были весьма огорчены…». К итогам культурной революции в сельском Прикамье // Технологос. 2021. № 1. С. 36–45. DOI: 10.15593/perm.kipf/2021.1.03. EDN: OGTTYQ.

- Марков А., Курчастова А. Опережая «Советский спорт»: об одном эпизоде столкновения Е. Евтушенко и В. Аксенова [Электронный ресурс] // Волга. 2024. № 7. URL: https://magazines.gorky.media/

- volga/2024/7/operezhaya-sovetskij-sport.html (дата обращения: 17.12.2024).

- Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 1. С. 382–413.

- Проскурина А.В. Группы бедноты и их участие в антирелигиозной кампании в деревне Псковского округа в конце 20-х ‒ начале 30-х гг. XX в. // Псков. 2001. № 14. С. 111–113.

- Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. М.: Рипол-Классик, 2008. 512 с.

- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с франц. М.: Касталь, 1996. 448 с.