Упрощенная установка для измерения удельного заряда электрона

Автор: Саманов Виктор Васильевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Математика, естественные науки и методика их преподавания

Статья в выпуске: 4 (5), 2009 года.

Бесплатный доступ

Предложен способ упрощения установки для измерения удельного заряда электрона спомощью замены аккумулятора или высококачественного выпрямителя школьным лабораторным автотрансформатором регулировочным (ЛАТРом) без повышения погрешности измерений.

Аккумулятор, измерение, магнетрон, трансформатор, электрон, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/14821491

IDR: 14821491

Текст научной статьи Упрощенная установка для измерения удельного заряда электрона

Измерение одной из важнейших характеристик электрона. — его удельного заряда — вызывает определённые трудности. Ниже рассмотрен способ их частичного устранения.

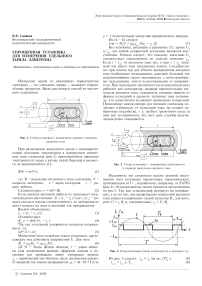

рис. 1. Схема установки с измерением среднего значения анодного тока

При размещении вакуумного диода, с цилиндрическими соосными электродами в однородном магнитном поле соленоида (рис.1) прямолинейное движение электронов от анода, к катоду силой Лоренца, изменяется на криволинейное [1]:

BVe = mV2/r, (1)

где B – индукция магнитного поля соленоида, V – скорость электрона, e — заряд электрона, r — радиус орбиты.

Следовательно, r = mV/ Be. (2)

Если диаметр круговой орбиты не превышает межэлектродного расстояния: 2r < (г а — гк ) (где г а и гк — радиусы анода и катода соответственно), то электроны не могут попасть на анод и анодный ток прекращается.

Введ¸м обозначение:

rкр = (rа – rк )/2,(3)

следовательно:

Bкр e = 2mV/(rа – rк ).(4)

Так как электроны ускоряются анодным напряжением, то:

mV2/2 = eUа(5)

Магнитное поле создаётся током соленоида, протекающим под действием напряжения U. Для него:

Bкр = μμ0Hкр = μμ0iкрN/l,(6)

где N — число витков обмотки; l — длина, обмотки (для исключения краевых эффектов должна, в несколько раз превышать длину электродов лампы); к — критический ток обмотки, после достижения которого анодный ток лампы прекращается; р0 = 4п • 10-7 Гн/м;

μ = 1 относительная магнитная проницаемость вакуума.

Из (4 – 6) следует:

e/m = 8U а l2 / [μμ 0 i кр N(r а – r к )]2. (7)

Все величины, входящие в уравнение (7), кроме Uа и i, для любой конкретной установки являются константами. Отсюда следует, что каждому значению Uа соответствует единственное по модулю значение iкр. Если i > i, то анодного тока, нет, а. при i < i анодный ток равен току насыщения лампы. Следовательно, при поиске iкр для ч¸ткого прекращения анодного тока необходимо поддерживать довольно большой ток намагничивания строго постоянным, с ничтожнейшими пульсациями, почти недостижимыми от выпрямителя. При пульсациях магнитного поля вакуумный диод работает как компаратор, выдавая прямоугольные импульсы анодного тока, скважность которых зависит от формы пульсаций и среднего значения тока соленоида, что существенно усложняет проведение измерений. Применение аккумулятора для питания соленоида позволяет избавиться от пульсаций тока, но создает добавочные неудобства, т. к. требует грамотного ухода за ним вне эксперимента, без чего срок службы аккумулятора резко сокращается.

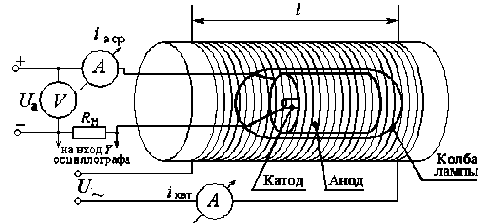

рис. 2. Схема установки с измерением длительности и периода импульсов анодного тока

Исключить эти сложности можно заменой постоянного тока соленоида переменным гармоническим, протекающим от U~, подаваемого, например, от ЛАТРа (рис.2). Осциллограммы такого процесса представлены на. рис.3. Так как осциллограф реагирует на. напряжение, а не на ток, для превращения изменений анодного тока лампы в напряжение служит резистор RK, для которого U = iа Rн и, следовательно, iа = U /Rн .

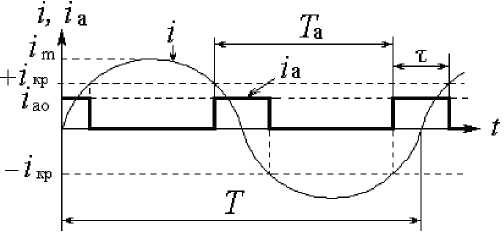

Рис. 3. Осциллограммы токов соленоида (i) и анодного (ia)

Из рис. 3 следует: iкр = im sin (пт /2Та); (8)

i a ср = i ao Т / Та . (9)

Примечание: iao измеряется миллиамперметром при наличии накального и анодного напряжения и отсутствии магнитного поля.

Определить значение критического тока, намагничивания iкр можно измерением среднего значения анодного тока. ia с (см. рис.1):

i = i sin (πi /2i )(10а)

кр m х а ср a о или осциллографическим измерением длительности и периода Tа импульсов анодного тока (см. рис.2):

iкр = im sin (пт/2Т).(10б)

Так как большая часть амперметров переменного тока показывает эффективное iэфф, а не амплитудное im значение, и для гармонического процесса:

im' = 2W,(11)

то при измерении:

-

а) среднего значения анодного тока

e/m = 4Ul2 / [μμ0 iэфф N(rа – rк) sin (πia ср /2ia o )]2;

-

б) длительности импульсов анодного тока

e/m = 4Ul2 / [^ i э фф N(^ — гк ) sin (пт/2Т а )]2. (12б)

Использование гармонического тока, соленоида вместо постоянного упрощает экспериментальную установку и проведение измерений за. счет несуществен- ного усложнения вычислений, которые применением компьютера. или даже калькулятора, могут быть сведены на нет. Это позволяет для каждого значения анодного напряжения не подбирать одно, а применять сколько угодно значений переменного тока и для каждого из них получить искомую величину удельного заряда электрона, если экстремальное значение индукции магнитного поля не меньше критического.

Расчеты можно существенно упростить, если регулировкой тока соленоида установить ia ср = ia o/2 или, что равноценно, τ = Tа /2.

При этом sin (πia ср /2ia o) = sin (πττ/2Tа ) = 1 (13)

и e/m = 4Ul2 / [μμ0 iэфф N(rа – rк)]2, (14)

что различается с (7) только коэффициентом пропорциональности.

Список литературы Упрощенная установка для измерения удельного заряда электрона

- Физический энциклопедический словарь. Т.3. С.19., М., 1963