Урбоэкологический анализ фитоценотического покрова комплексной зеленой зоны большого города

Автор: Кучерявый Владимир Афанасьевич, Попович Василий Васильевич

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3-4, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается характер антропогенеза, усиливающийся от периферийных автогенетических до внутригородских антропогенетических фитоценотических комплексов; предлагается классификация биогеоценозов урбогеоэкобиоты на примере г. Львова.

Биогеоценотический покров, антропогенез, классификация биогеоценозов

Короткий адрес: https://sciup.org/14720044

IDR: 14720044 | УДК: 581.524.348

Текст научной статьи Урбоэкологический анализ фитоценотического покрова комплексной зеленой зоны большого города

-

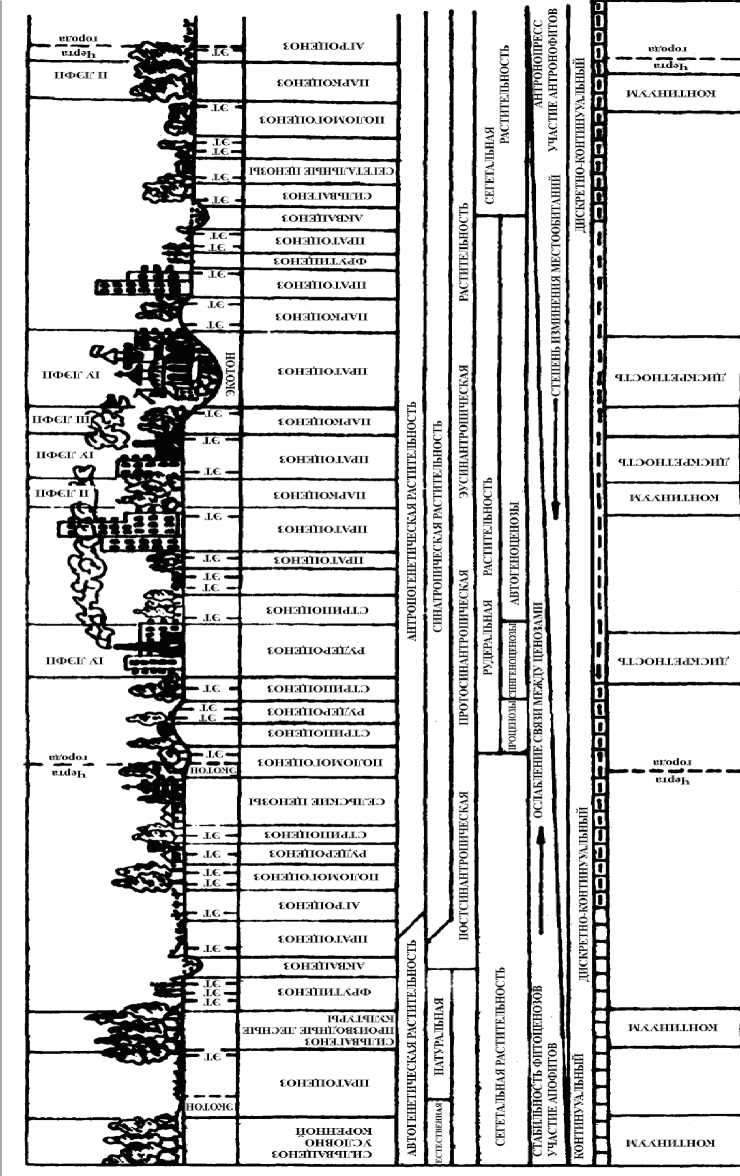

І. На периферии, а также фрагментарно внутри КЗЗГ размещается автогенетическая (саморазвивающаяся) лесная, болотная, луговая и степная естественная (условно коренная) и натуральная (слабо и средне измененная хозяйственной деятельностью условно коренная и производная) растительность, представленная ценоклинами первого и второго ЭФП. Она отличается преобладанием апо-фитов, континуальностью, стабильностью фитоценозов и прочностью связей между ними, о чем свидетельствует ширина экотона (ширина перекрытия экологических амплитуд).

Для фитоценозов автогенетической растительности характерными являются эндо-экогенетические, собственно-демутационные и антропогенно-демутационные сукцессии, направленные на формирование условно-ко- ренных (исходных), а также естественных и искусственных ценозов.

-

ІІ. Между периферийной частью КЗЗГ и городской чертой размещен агроландшафт-ный блок фитоценотического покрова с его антропогенетическими (регулируемыми) сельскохозяйственными агроценозами, по-мологоценозами, стрипоценозами, витоце-нозами, пратоценозами и садово-парковыми элементами (сильвоценозами, пратоценоза-ми, флороценозами и др.), специфическими ценоклинами третьего ЭФП. Здесь широко представлена постсинантропная сегеталь-ная и протосинантропная рудеральная растительность сельской местности, которую Б. М. Миркин и М. Т. Сахапов [3; 4] выделяют в отдельный тип. Стабильность фитоценозов уменьшается и зависит в основном от урона антропорегулирования, связи между ценозами ослабевают, а ширина экотона сужается, что ведет к формированию дискретно-континуального покрова.

Для фитоценозов агроантропогенетиче-ской растительности характерными являются формирующие синузии культурных фитоценозов, хотя встречаются и деградогенные как следствие нерационального выпаса скота, осушения земель и т. д.

-

ІІІ. В пределах городской черты формируется антропогенетический блок эусинан-тропического фитоценотического покрова с его садово-парковыми фитоценозами преимущественно с участием антропофитов (сильво-ценозы, пратоценозы, флороценозы, фруто-ценозы и др.) третьего ЭФП.

Стабильность искусственных фитоценозов уменьшается и полностью зависит от антропорегулирования, зато в процессе ур-богенезиса появляются автогенетические, стабильные рудероценозы (см. рис. 1). Связи между фитоценозами часто прерываются, ширина экотона минимальная, а иногда он совсем отсутствует, что ведет к полной дискретности фитоценотического покрова (плотная застройка и замощение) [3].

Антропогенетические фитоценозы характеризуются антропогенноформиру-ющими сукцессиями преимущественно садово-паркового характера. Деградо-генные сингенетические сукцессии появляются в местах девастации природных ландшафтов (карьеры, свалки, насыпи и т. д.), превращаясь со временем в протоценозы и автоценозы.

Следует отметить, что отсутствие экотона между соседствующими сообществами или ограниченность распространения сообществ в пространстве еще не свидетельствует об ограниченности экологического объема экотопа. За счет корректировки градиентов внешней среды (регулирование теплового и влагостного режимов, восполнение недостатка органических веществ в почве и т. д.) даже в условиях жесткой дискретности границ экотоп может иметь широкий экологический объем (мезотрофно-мезофитные цветники, газоны, японские и другие скальные сады посреди плотной застройки). Наибольшую устойчивость в условиях жесткой дискретности плотной городской жилой и промышленной застроек проявили упрощенные по своему видовому составу и структуре автогенные сообщества подорожниково-спо-рышевого комплекса.

Снижение стабильности фитоценоза происходит одновременно с ослаблением связей или отношений как между растительными сообществами, так и с внешней средой, с которой постоянно в той или иной форме они получают вещество и энергию. За счет импортирования вещества и энергии происходят континуально-дискретные взаимоотношения с их сложной комбинацией связей. Трудность проведения подобных исследований сопряжена с отбором методики и установлением критериев учета связей и отношений.

Исследование зональных (гемеробофор-мируемых) и азональных (агемеробоформи-рующих) ценоклин позволило разработать классификационную схему сукцессий фи-тоценотического покрова. Сукцессии фи-тоценотического покрова мы разделили на природные (сингенетические и эндоэкогене-тические), антропогенно-природные (дему-тационные) и антропогенные (культурные и деградогенные).

-

IV. Четвертый ЭФП можно назвать фитоценотическим условно, поскольку отдельностоящие деревья уличных посадок не создают полноценных фитоценозов. Исключение составляют аллейные посадки на вегетирующих участках городской застройки.

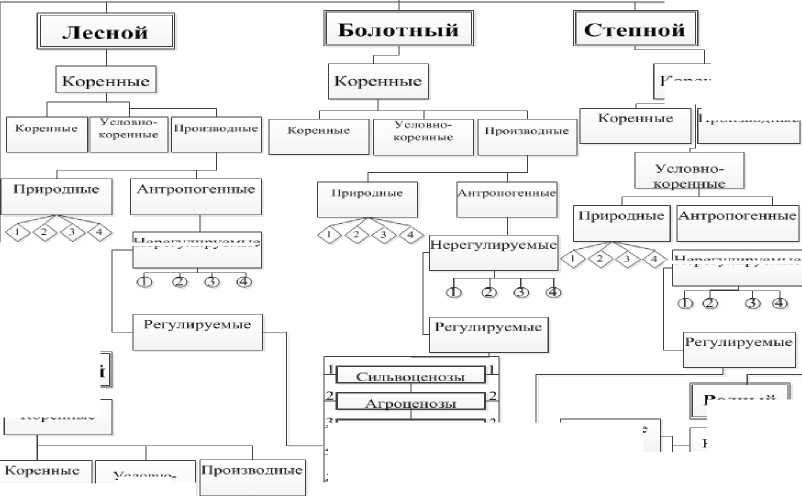

Только глубокое знание генезиса растительности и ее функциональной предопределенности может обеспечить оптимальное управление урбогеоэкобиотой. Разработанная нами классификация фитоценозов (рис. 2) построена на выделении коренной (условно) экологической группы ассоциаций или, по возможности, коренной ассоциации (лесные, болотные, степные, луговые, водные) и ее производных – природных и антропогенных.

Последние, в свою очередь, подразделяются на саморазвивающиеся (саморегулируемые): сильвоценозы, пратоценозы, фрутоценозы, рудероценозы и регулируемые: сильвоценозы, пратоценозы, фрутоценозы, стрипоценозы, флороценозы, агроценозы, помологоценозы, витоценозы и акваценозы. Природные производные ценозы дополнительно подразделяются на слабоизмененные, среднеизмененные, сильноизмененные и очень сильноизмененные.

Биогеоценотическии покров

Производные

Луговой

__Нерегулируемые

?J Н ерегу j г ируе м ы е

Води ЫН

Коренные

Коренные

11роизводныс

[снозы

I (риродные

Антропогенные

Антропогенные

У словно- коренные

Условно коренные

Н Пратоцсиозы | Помол ого ценозы } ^

" Ч Папкоцсноил "Ч Стрипоцснозы р" ~ Ч Фрутонспозы Н ^

Коренные

Нерегулируемые

~ | Витиме низы

* 4 Аквагулюзы

~ Н fFj гори ценозы f ~^

F

Коренные

Природные

Нерегулируемые

Ре гули руемые

Регулируемые

Классификечнюнная схема биох^еоценотического покрова урбогеоэкобиоты

-

- слабоизмененный ф - сильвоценоз

-

- среднеизмененный ф - рудероценоз

-

- сильноизмененный Ф _ пратоценоз

-

- очень сильноизмененный ф - фрутиценоз

Рис. 1 . Классификационная схема биогеоценотического покрова урбогеоэкобиоты

Рис . 2 . Модель фитоценотического покрова урбогеоэкобиоты

|

Классификация урбанизированных ответствующими ландшафтами (таблица). функциональных ландшафтов явилась Одновременно каждому функциональному основой для систематизации функцио- ландшафту могут соответствовать опреде-нальных эугемеробных (регулируемых) ленные типы естественно развивающихся фитоценозов и «закреплениях» их за со- (саморегулируемых) фитоценозов. Таблица Участие антропофитоценозов в функциональных ландшафтах геокомплекса города |

|||

|

Функциональный ландшафт |

Фитоценозы |

||

|

нерегулируемые |

регулируемые |

||

|

Аэропортовый |

1:2:3:4 |

1:3:5:6:7:9 |

|

|

Складской |

2:3:4 |

3:5:6:7 |

|

|

Садово-парковый |

1:2:3:4 |

1:2:3:4:5:6:7:9 |

|

|

Жилой застройки |

1:2:3:4 |

1:2:3:4:5:6:7:8:9 |

|

|

Соцкультурный, торговый |

1:2:3:4 |

1:3:5:6:7:9 |

|

|

Стадионный (спортивный) |

1:2:3:4 |

1:3:5:6:7:9 |

|

|

Промышленых предприятий |

3:4 |

3:5:6:7:9 |

|

|

Транспортный |

2:3:4 |

3:5:6:7 |

|

|

Горнодобывающий |

1:2:3:4 |

3:5:6:7:9 |

|

|

Горноперерабатывающий |

2:3 |

3:5:6:7 |

|

|

ТЭЦ и АЭС |

1:2:3:4 |

1:3:5:6:7:8 |

|

|

Химический |

2:3:4 |

3:5:6:7:9 |

|

|

Автодорог |

2:3:4 |

3:5:6:7 |

|

|

Железных дорог |

1:2:3:4 |

1:2:5:6:7 |

|

|

Линий электропередач |

2:3:4 |

1:3:7 |

|

|

Линий нефтегазоподачи |

2:3:4 |

2:3:7 |

|

|

Карьеры |

2:3:4 |

||

|

Отвалы |

2:3:4 |

1:2:3:4:5:6:7:8 |

|

|

Терриконы |

2:3:4 |

1:3:4:5:6:7 |

|

|

Свалки |

2:3:4 |

||

|

Сельский |

1:2:3:4 |

1:2:3:4:5:6:7:8:9 |

|

|

Производственные зоны колхозов и совхозов |

2:3:4 |

3:4:5:6:7 |

|

|

Полевой |

2:3:4 |

2:3 |

|

|

Луговой |

2:3:4:9 |

3 |

|

|

Садовый |

2:3 |

2:3:4:7:8 |

|

|

Лесной закрытых пространств |

1:2:3:4 |

1 |

|

|

Лесной открытых пространств |

1:2:3:4 |

1(л/к до смыкан.) 2:3:4:6:7:9 |

|

|

Озерно-прудовой |

3:4 |

3:7:9 |

|

|

Речной |

2:3:4 |

3:7:9 |

|

|

Лесопарковый |

1:2:3:4 |

1:3:4:5:6:7:9 |

|

|

Лугопарковый |

2:3:4 |

2:5:6:7:9 |

|

|

Гидропарковый |

2:3:4 |

3:5:6:7:9 |

|

Таким образом, город как многофункциональная экосистема представлен восемью типами антропогенных ландшафтов и их 32 вариациями. Каждый из 32 антропогенных ландшафтных образований, являясь составной частью городского геокомплекса, относится к конкретному природному ландшафту, местности, урочищу и фации. Одновременно каждый из 32 функциональных ландшафтов в рамках своих ландшафтноэкологических структур характеризуется определенным состоянием фитоценотическо-го покрова.

Одни функциональные ландшафты, например, лесохозяйственные, лесопарковые, луговые, гидроморфные, рекреационные имеют природный характер и представлены нерегулируемыми саморазвивающими-ся пратоценозами. Однако в большинстве

функциональных ландшафтов присутствуют регулируемые растительные сообщества: сильвоценозы, агроценозы, пратоценозы, помологоценозы, флороценозы, стрипоцено-зы, фрутоценозы, витоценозы и акваценозы.

В то же время многие функциональные ландшафты, особенно промышленных и транспортных предприятий, складские, автодорог и т. д., представлены в основном саморазвивающимися растительными сообществами – рудероценозами, пратоценозами, фрутоценозами и даже сильвоценозами (запущенные лесополосы и парковые посадки), т. е. акультурным растительным покровом, который отличается стабильностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам городской среды. Эти фитоценозы – резерв для дальнейшего формирования садово-парковых ландшафтов и их фитоценозов.

Список литературы Урбоэкологический анализ фитоценотического покрова комплексной зеленой зоны большого города

- Зукопп Г. Изучение экологии урбанизированных территорий на примере Западного Берлина/Г. Зукопп, Г. Эльверс, Г. Маттес//Экология. -1981. -№ 2. -С. 15-20.

- Кучерявый В. А. Урбоэкология/В. А. Кучерявый. -Львов: Мир, 2001. -440 с.

- Миркин Б. М. Что такое растительные сообщества/Б. М. Миркин. -М.: Наука, 1986. -160 с.

- Сахапов М. Т. Сравнительный анализ городской и сельской рудеральной растительности Башкирского Предуралья: автореф. дис.. канд. биол. наук/М. Т. Сахапов. -Воронеж, 1988. -16 с.

- sukopp Н. Stadtokologie das Beispiei Berlin/H. Sukopp. -Berlin: Dietrich Reimer, 1990. -455 p.