Урочище Жаманаркаш в Западном Примугоджарье – объект природного наследия

Автор: Павлейчик Владимир Михайлович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены первичные сведения о структуре и разнообразии литогенного урочища Жаманаркаш в Западном Примугоджарье. Дано предложение о необходимости придания урочищу природоохранного статуса.

Литогенное урочище, разнообразие, объект геологического наследия

Короткий адрес: https://sciup.org/148201790

IDR: 148201790 | УДК: 502.62

Текст научной статьи Урочище Жаманаркаш в Западном Примугоджарье – объект природного наследия

С охранение объектов геологического наследия является одной из актуальных задач природоохранной деятельности. В 2013 г. Институтом степи УрО РАН была проведена экспедиция в Актюбинскую область Республики Казахстан в рамках реализации интеграционной темы «Геологическое и геоморфологическое наследие Урала и Приуралья: проблемы сохранения в условиях недропользования» (№ 12-И-5-2018).

Необходимость сохранения объектов геологического наследия находит отражение как в соответствующих документах Правительства РК, так и в научной литературе [1, 2]. В республиканском перечне геологических достопримечательностей в Актюбинской области включены 19 геологических, геоморфологических и гидрогеологических объектов [2], два из них имеют мировое значение. В ходе экспедиции были налажены контакты с геологическими научно-производственными организациями (ТОО «АктюбНИГРИ» и ОАО «За-пРудГеология») – инициаторами сохранения объектов геологического наследия. Были обследованы некоторые из этих объектов на предмет оценки их современного состояния, возможных угроз и перспектив их экскурсионного использования.

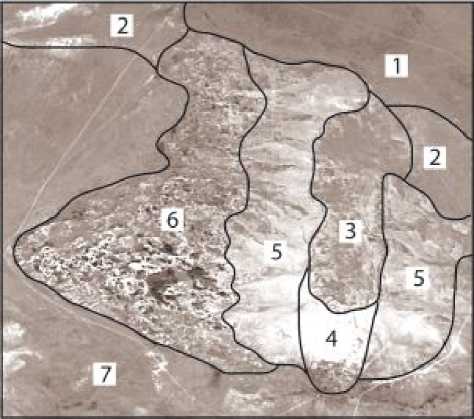

В ходе исследований было выявлено и первично обследовано урочище Жаманаркаш (с казахского жаман – «плохой, дурной», уркеш — «горб верблюда»). Урочище расположено в центральном Примугоджарье юго-восточнее г. Эмба, на правобережье р. Ушкоттысай (левобережный приток р. Эмба). Урочище занимает собой наиболее возвышенную часть (363 м) асcиметричного междуречья р. Ушкоттысай – бал. Утесай и представляет собой увал меридионального направления. Занимает площадь около 2,5 км2. В научной и краеведческой литературе упоминаний о нем нами не было встречено. В состав этого сложного урочища входят несколько подурочищ (рис. 1, обозначены № 3-6).

Наиболее высокие отметки гряды занимают в коренном и, большей частью, в частично спрое-

цированном залегании глыбы кварцитопесчани-ков, являющихся верхами казацкой свиты эоцена (Pg 2 kzc) (по схеме геологического строения [1, с.13]). Генетически эти породы – пластовые конкреции, образованные посредством цементации песка преимущественно кремнеземом. В окраске плотных пород отмечаются прослои с довольно интенсивной (охристо-желтые, красновато-бурые) окраской, исходя из чего можно говорить и о частичной цементации окислами железа. Именно локальное окремнение и ожелезнение этих верхних слоев послужило причиной возвышенного положения гряды в рельефе местности.

Рисунок 1. Ландшафтно-типологическая схема урочища Жаманаркаш: 1 – пологий приводораздельный склон северной экспозиции; 2-7 – склоны южной экспозиции; 2 – покатый денудационный склон (уступ); 3 – вершина и склоны увала, сложенного коренными кварцито-песчаниками; 4 – эродированное окончание гряды с дену-дационно-останцовыми «развалами» кварцитопесчаников; 5 – кора выветривания с эрозионными останцами, сложенная песками и кремнистыми стяжениями; 6 – песчаноэоловый массив с древесно-кустарниковой растительностью; 7 – пологий задернованный придолинный склон.

На участках сохранившихся от денудационного разрушения кварцитопесчаников отчетливо заметна склоновая сортировка разрушаемых пород. Высокие части увала занимают развалы пород из крупных, до 2,5-3,5 м и более, глыб и плит

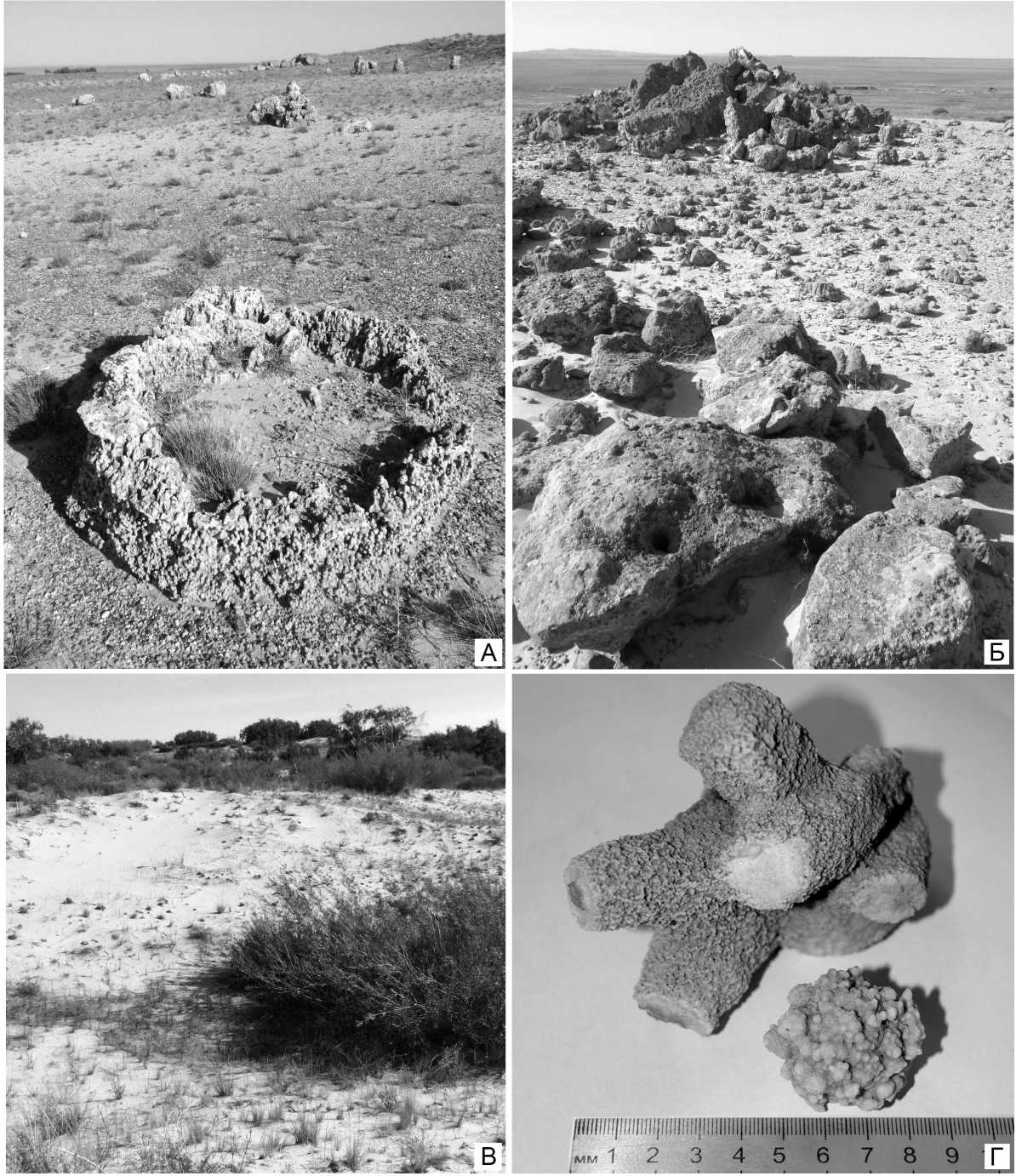

Рисунок 2. Ландшафтно-геологическое разнообразие урочища Жаманаркаш: А – останцы выветривания, Б – «развалы» плотных ожелезненных кварцитопесчаников, В – песчано-эоловая часть урочища, Г – формы стяжений.

(рис. 2, Б). На удалении обычны мелко-глыбовые и щебнистые россыпи, лежащие на кварцевых песках. Свою окраску песок во многом наследует от пород и имеет цвет от светло-бурого до белесого цвета. Помимо обломочного материала на поверхности наблюдаются россыпи галек преимущественно кварцевого состава различной степени окатанности. По-видимому, это «спроециро- ванные» остатки отложений более молодых галечников кызылтобинской свиты.

Особый интерес вызывают своеобразные одиночные останцы кварцитопесчаников, отражающие в своей разнообразной форме процессы выветривания. Высота этих глыб обычно не превышает 2,0-2,5 м, их форма отражает литологически обусловленную неоднородность пород относительно их устойчивости к процессам выветрива- ния. Глыбы часто имеют либо правильные концентрические, либо сложные причудливые формы (рис. 2, А). На отдельных останцах можно наблюдать различные формы выветривания – крупные и мелкие ячеи, борозды, расширенные трещины. Наиболее выветрелые участки останцов имеют гроздевидную поверхность. При дальнейшем разрушении и отделении от глыб вокруг них образуются поверхности, сложенные своеобразными обломочными продуктами выветривания – преимущественно шарообразными (обычно правильной формы, диаметром 1-3 см), реже – веретенообразными и коралловидными отдельностями (рис. 2, Г). Судя по характеру форм они являются стяжениями (конкрециями), но генезис подобных образований нам неясен.

Средние и нижние части склонов увала сложены исключительно белыми кварцевыми песками. По преобладанию геодинамических процессов и, соответственно, особенностям морфоструктуры на склоне западной экспозиции выделяются две зоны. Верхняя – практически не закрепленная растительностью полого-покатая поверхность, расчлененная неглубокими ложбинами.

Ниже по склону пески подвержены эоловой переработке – здесь наблюдается дюннокотловинный ячеистый тип рельефа с характерными денудационными и аккумулятивными формами (рис. 2, В). Дюны представляют собой возвышения различной морфологии, без явно выраженной серпообразности форм, характерной для динамически активных участков. Дюны возвышаются в среднем не более 3-7 м над смежными котловинами выдувания. Последние являются (судя по практически полному отсутствию растительного покрова) наиболее динамичными элементами геосистемы. Эоловый рельеф в сочетании с водно-аккумулирующими свойствами песков способствуют формированию березовоивового редколесья, занимающего различные элементы рельефа. Древесно-кустарниковому и травянистому покрову принадлежит роль частичной «консервации» песков от дальнейшей дефляции. Современная морфология урочища свидетельствует о том, что ранее эта территория испытала существенное антропогенное влияние в виде пастбищной нагрузки, способствовавшей активизации эоловых процессов. Об этом косвенно свидетельствуют остатки животноводческого хозяйства, расположенного в непосредственной близости. На современном этапе развития это песчаное урочище является довольно стабильным природным образованием.

Песчано-эоловый рельеф занимает довольно существенный высотно-склоновый диапазон – амплитуда достигает 34 м. Тем не менее, заметна контрастность сочленения данного типа рельефа как в верхней, так и в нижней части склона. В верхней части склона эоловые проявления лими- тируются недостатком песчаного материала и распространением плотных пород и «стираются» денудационно-эрозионными процессами. В подошве склона гряды, плавно переходящего в придолинно-речной склон основным препятствием для развития эоловых процессов является более высокая степень задернованности песков и, вероятно, преобладающие (западные, югозападные) направления эффективных ветров.

Таким образом, в урочище, занимающем небольшую площадь, демонстрируется влияние сложного литологического субстрата на ландшафтную структуру. Этим оно сходно с другими урочищами Примугоджарья, связанными с остан-цовыми возвышенностями, возникшими в результате «бронирующей» роли плотных пород, сохраняющих от размыва нижележащие пески. Это, к примеру, известные урочища Кундузды (отметка 350 м на правобережье одноименной реки, приток Эмбы), Уркач (междуречье Эмбы, Темира и Ори) и др. В урочище Жаманаркаш отмечены интересные, как в научном, так и в познавательном отношениях природные образования – причудливые по форме останцы и оригинальные стяжения-конкреции. Помимо определенно высокой геологической и ландшафтной ценности это урочище несомненно носит и высокое экологобиологическое значение. Нами отмечены гнездования хищных птиц (орел степной и др.), локальная популяция ящерицы круглоголовки ( sp. ). Вышесказанное свидетельствует, что урочище Жаманаркаш по праву достойно детального изучения и сохранения в ряду других особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Актюбинской области Республики Казахстан.

Следует заметить, что именно отсутствие свободной информации об урочище во многом способствовало сохранению этого потенциально уязвимого природного объекта. На момент обследования мы не заметили ни одного существенного последствия пребывания человека. Значительную опасность для целостности урочища могут представлять различные виды природопользования, не исключая туризм. Близость железнодорожной и автомобильной трассы делает этот объект уязвимым при возможной локальной разработке песков. При положительном заключении о перспективности территории в качестве ООПТ первым шагом должно стать резервирование земель под природоохранные цели. Какая-либо публикация информации должна предваряться научными исследованиями и сопровождаться реальными мерами охраны с выделением специальных туристических троп.

Список литературы Урочище Жаманаркаш в Западном Примугоджарье – объект природного наследия

- Путеводитель геологических экскурсий по Мугоджарам, Восточному Прикаспию и Актюбинскому Приуралью//В.Ф. Коробков, Б.К. Баймагаметов, П.К. Сапожников, К.Т. Улукпанов. Актобе, 2012. 358 с.

- Постановление Правительства Республики Казахстан № 1212 от 18 ноября 2010 года «Об утверждении перечня геологических, геоморфологических и гидрогеологических объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского и международного значения, Правил их ограниченного хозяйственного использования на особо охраняемых природных территориях, а также перечня участков недр, представляющих особую экологическую, научную, культурную и иную ценность, отнесенных к категории особо охраняемых природных территорий республиканского значения»//Казахстанская правда, пятница, 7 января 2011 года