Урок-исследование «Электрохимический ряд активности металлов (ряд вытеснения Бекетова): особенности и противоречия»

Автор: Игнатьева С.Ю.

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Образовательные технологии

Статья в выпуске: 3 (77), 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснована актуальность проектирования и проведения урока в форме учебного исследования по важной теме углубленного изучения химии в 11-м классе. Описаны опыты для постановки и разрешения проблемных ситуаций, приведены методические комментарии.

Урок-исследование, основные характеристики урока и его структура, девиз и ход урока, электрохимический ряд активности металлов, реакции замещения

Короткий адрес: https://sciup.org/14133631

IDR: 14133631

Текст обзорной статьи Урок-исследование «Электрохимический ряд активности металлов (ряд вытеснения Бекетова): особенности и противоречия»

Введение. Урок-исследование «Электрохимический ряд активности металлов (ряд вытеснения Бекетова): особенности и противоречия» разработан в соответствии с программой «Неорганическая химия» для 11-го класса. Это вариант углубленного изучения химии в объеме 3 час / нед. в разделе «Неорганическая химия. Металлы». Структура урока включает все этапы учебного исследования. На каждом из них решается проблемная ситуация. Когда учащиеся рассматривают вопросы использования ряда напряжений металлов, они обобщают знания по неорганической химии, изученные в 9-м классе: химические свойства металлов и солей, качественные реакции. В рамках поиска выхода из проблемной ситуации учащиеся используют теоретические материалы (учебник, интернет-ресурсы, результаты химических экспериментов, проводимых на уроке учащимися).

Цель и задачи урока. Предусматривалось создать условия для освоения учащимися знаний об использовании электрохимического ряда напряжений металлов при написании реакций замещения, а также совершенствовать у них умения ис- пользовать химические свойства металлов и их особенности для составления уравнений реакций и объяснения противоречий при изучении электрохимического ряда.

Достижение намеченной цели предполагалось обеспечить посредством решения «цепочки» задач урока, а именно:

– повторить составление реакций замещения;

– доказать экспериментально, что не все реакции металлов с растворами солей, подчиняются ряду напряжений металлов;

– продолжить развитие умений и навыков учащихся работать с лабораторным оборудованием и реактивами в учебных проблемных ситуациях.

Планируемые образовательные результаты. В соответствии с ФГОС и ФОП среднего общего образования планировалось достижение комплекса образовательных результатов, включающего, помимо предметных результатов, метапредмет-ные достижения (познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия) и личностные результаты.

В рамках предметных результатов планировалось, что учащиеся смогут: составлять уравнения реакций, отражающие свойства металлов, и объяснять результаты химических экспериментов.

Личностные результаты освоения темы должны были отражать сформированность опыта учащихся в сфере познавательной деятельности и в проведении экспериментов, аргументировано оценивая свои и чужие действия, адекватно выражая и контролируя свои эмоции.

Оборудование. Для проведения урока потребуется лабораторное оборудование, реактивы, учебная литература и интернет-ресурсы, компьютерные устройства.

Лабораторное оборудование : химические стаканы, спиртовки, пробирки, держатель для пробирок.

Реактивы : железный гвоздь, хлорид железа (III), сульфат меди (II), сульфат никеля, литий, вода, медь в порошке.

Компьютерные устройства: ноутбук и проектор.

Вспомогательное оборудование: презентация, раздаточный материал, учебники для 11 класса, интернет-ресурсы.

Девиз урока. В качестве краткого изречения, в котором выражена руководящая идея деятельности учащихся в ходе урока было избрано высказывание С.П. Капицы: «Только противоречие стимулирует развитие науки. Его надо подчеркивать, а не замазывать».

Ход урока

Учитель. Античные греки и римляне, а также, жители средневековой Европы не знали другого золота, кроме красного. Славяне называли его «червонным» (красным), а золотые монеты «червонцами». И все потому, что методы очистки золота от примесей тогда еще не были разработаны. Примеси, а это в основном была медь, давали оттенки сплава от желтого к розовому до красного. Встречались золотоносные руды с меньшим количеством меди, но крайне редко. В Средние века шарлатаны публично показывали «превращение» железного гвоздя в красное «золото», получение «серебра» на медной монете. Какую реакцию они использовали, и какие использовали реактивы?

Учащиеся. Реакции замещения. Самый известный пример такой реакции – вытеснение из раствора ионов меди железом (восстановление меди железом), а также медные монеты с нитратом ртути.

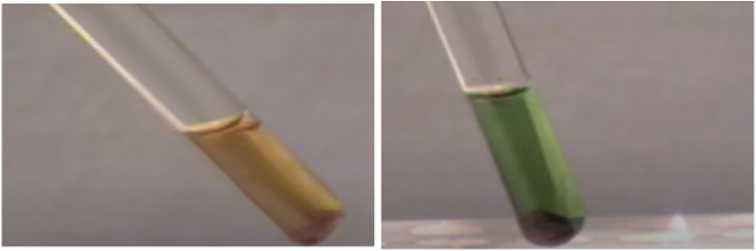

Учитель. Демонстрирует результат опыта по восстановлению меди железом (фото 1). А также организует просмотр видеофрагмента, показывающего реакцию замещения (https://www.youtube. com/watch?v=aVzGULr3BMU).

Фото 1. Результат опыта, демонстрирующего реакцию замещения

Учитель. Какие знания мы используем для составления реакций замещения?

Учащиеся. Каждый металл вытесняет металлы, стоящие после него в ряду напряжений металлов.

Учитель. Какие признаки мы будем наблюдать, если поместить медь в раствор хлорида железа III?

Учащиеся. Признаков реакций не будет, так как медь стоит после железа в ряду.

Учитель. Предлагает провести реакцию (фото 2 и 3)

Фото 2. В пробирку с порошком Фото 3. В пробирке наблюдают меди приливают раствор хло- признаки – изменение цвета рас- рида железа III твора и растворения меди

Учитель. Предлагает описать проблемную ситуацию как противоречие между наличными знаниями и результатом проведенного химического эксперимента.

Результат: формулируется тема урока «Электрохимический ряд активности металлов (ряд вытеснения Бекетова): особенности и противоречия».

Учитель. Привлекает внимание учащихся к высказыванию С.П. Капицы как девиза всей деятельности в ходе урока. Затем просит сформулировать цель урока.

Учащиеся. Рассмотреть возможности применения знаний о ряде напряжений металлов и определить исключения из правила.

Учитель. Предлагаю, объяснить, используя знания о протекании окислительно-восстановительной реакции (ОВР), процессы в ходе взаимодействия меди с растворами железа (II) и (III).

Учащиеся. Предполагают (гипотеза), что соли железа отличаются восстановительно-окислительными свойствами. Поэтому реакция возможна между медью – восстановителем и хлоридом железа (III) – окислителем:

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

Учитель. Изучая взаимосвязь металлических свойств атомов и простых веществ и их положения в Периодической Системе (ПС), что мы с вами отмечали?

Учащиеся. Что эти свойства усиливаются в группе сверху вниз; поэтому самыми сильными металлическими свойствами обладает франций (символ Fr, атомный номер 87). Это радиоактивный химический элемент 1-й группы седьмого периода ПС; франций – самый тяжелый щелочной металл, по свойствам более всего напоминающий цезий. Это самый редкий природный элемент после астата. В природе он встречается в ничтожно малых количествах. Все изотопы франция чрезвычайно радиоактивны, они всегда распадаются на астат, радон и радий. Период полураспада наиболее стабильного изотопа Fr равен 22 мин.

Учитель. Все это интересно. Но давайте найдем закономерность об усилении металлических свойств сверху вниз в ряду активности металлов.

Учащиеся. В ряду самый сильный металл – литий, но это не соответствует ПС.

Учитель: Предлагаю группе учащихся изучить теоретический материал и объяснить это противоречие. (Можно использовать ресурс: «Электрохимический ряд напряжений металлов» – .

Учащиеся. Предполагают (гипотеза), что литий способен вытеснять все металлы, стоящие в ряду после него. Записывают предполагаемую реакцию:

2Li + CuSO4 → Li2SO4 + Cu

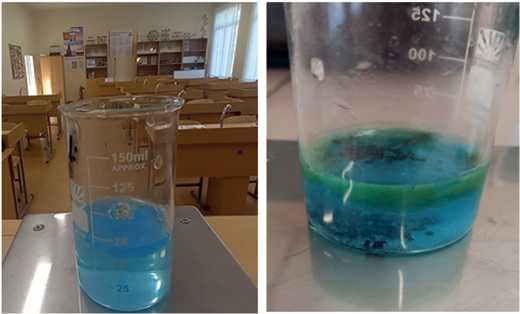

Затем проводят реакцию взаимодействия лития с раствором сульфата меди (фото 4 и 5):

Фото 4. В раствор CuSO4… Фото 5. Добавили литий Li

Возникла проблемная ситуация – противоречие между знаниями и результатом химического эксперимента.

Учащиеся. Чтобы разрешить проблемную ситуацию, объясняют результаты эксперимента:

– выдвигается гипотеза о возможности протекания реакции активного металла с водой в растворе соли CuSO4;

– приводятся уравнения реакций взаимодействия лития с водой и взаимодействия образовавшейся щелочи с раствором соли меди – это теоретические данные:

2Li + 2H2O → 2LiOH + H2 +Q;

2LiOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Li2SO4.

– теоретический анализ обосновывает образование водорода и гидроксида меди (II), но остается неясным вопрос о получении оксида меди (II).

Учитель. Чтобы помочь учащимся разобраться в результатах проблемного опыта, предлагает им дополнительно понаблюдать за проведением исследовательских опытов по взаимодействию лития с растворами солей других металлов – магния, железа (III), никеля.

Методический комментарий:

– Во всех этих опытах происходит образование водорода, и выпадают осадки гидроксидов соответствующих металлов. Эти опыты очень эффектны и наглядно убеждают учащихся в том, что при действии активного щелочного металла на растворы взятых солей не происходит вытеснения менее активного металла, как они предполагали раньше, а образуются нерастворимые гидроксиды.

– Объясняя опыты и составляя уравнения реакций, учащиеся должны учитывать, что щелочной металл активно взаимодействует с водой, образуя щелочь и водород.

– Эта реакция экзотермичная и сопровождается выделением большого количества теплоты.

– Затем щелочь реагирует с раствором соответствующей соли и получается нерастворимое в воде основание:

2Li + 2H2O + MgCl2 → Mg(OH)2 + H2 + 2LiCl;

6Li + 6H2O + 2FeCl3 → 2Fe(OH)3 + 3H2 + 6LiCl;

2Li + 2H2O + NiCl2 → Ni(OH)2 + H2 + 2LiCl.

Полученные экспериментальные данные и их теоретическое объяснение позволяют продолжить поиск выхода из проблемной ситуации, возникшей при выполнении первого опыта.

Учитель. Ставит вопрос: почему во время выполнения этого опыта образуется не синий осадок гидроксида меди (II), а черный осадок оксида меди (II)?

Учащиеся. Актуализируют свои знания о свойствах гидроксида меди (II) и выдвигают еще гипотезу о том, что гидроксид меди (II), который первоначально образуется при взаимодействии лития с раствором соли меди (II), в ходе опыта сразу разлагается под действием теплоты, выделяющейся при реакции лития с водой [2].

Методический комментарий:

Для аргументирования данной гипотезы нужна дополнительная информация о температуре разложения гидроксида меди (II). По справочным данным учащиеся находят, что гидроксид меди (II) разлагается при температуре 500C. Естественно, что у учащихся сразу возникает еще один вопрос – о температуре, которая достигается при проведении опыта.

Учитель. Предлагает повторить опыт и измерить температуру раствора в верхней части пробирки.

Учащиеся. Выясняют, что температура раствора при проведении опыта достигает примерно 700C, что вполне достаточно для разложения образующегося гидроксида меди (II).

Методический комментарий:

Итак, установив все особенности опыта, проверив гипотезу и свои аргументы, пронаблюдав исследовательские эксперименты, учащиеся могут дать полное объяснение необычному де- монстрационному опыту и составить уравнения всех последовательно протекающих в растворе реакций:

2Li + 2H2O → 2LiOH + H2 + Q;

2LiOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Li2SO4;

Cu(OH)2 → CuO + H2O,

Или в обобщенном виде:

2Li + 2H2O + CuSO4 → CuO + H2O + H2 + Li2SO4.

Учитель. Для проверки найденного решения проблемы предлагаю провести еще два проверочных демонстрационных опыта по сравнению действия на гидроксид меди (II), полученный реакцией обмена: 1) лития и 2) нагревания.

Учащиеся. Опыты выполняют следующим образом. В двух пробирках реакцией обмена получают нерастворимый синий осадок гидроксида меди (II). В одну пробирку с осадком добавляют литий, а другую нагревают. И в том и в другом случае синий осадок гидроксида меди (II) разлагается с образованием черного осадка оксида меди (II).

Методический комментарий:

Наблюдая проверочный опыт разложения гидроксида меди (II) при действии лития, учащиеся должны понять, что сначала литий реагирует с водой, при этом выделяется теплота, затем происходит разложение гидроксида меди (II). Это происходит так же как, например, в ходе нагревания на спиртовке. Уравнения реакций одинаковые, но источники теплоты разные:

Cu(OH)2 → CuO + H2O

При проведении данных опытов с литием возникает еще одна проблема: почему одни гидроксиды, образующиеся при действии лития на растворы солей, разлагаются, а другие – нет?

Ответ учащиеся получают, работая со справочниками, сочетая это с проведением исследовательских опытов. Это творческая работа, но она позволяет сформулировать заключительный вывод о том, что только гидроксид меди (II), имеющий температуру разложения 500C, способен при условиях опыта разлагаться. Гидроксиды железа (III) и никеля не разлагаются, так как теплоты реакции взаимодействия лития с водой для их разложения недостаточно.

Итак, в данном примере учащиеся отчетливо видят, что разнообразные проблемные ситуации, возникающие в ходе демонстрационных опытов, показывающих отношение щелочного металла лития к растворам солей, могут разрешаться с помощью предлагаемой единой схемы.

Далее группа учащихся выступает с сообщением о причинах нахождения лития в самом начале ряда напряжений металлов.

Сообщение учащихся. Стандартные электродные потенциалы увеличиваются в ряду: Li < K < Rb < Cs < Ba < Ca < Na < Mg < Al < Mn < Cr < Zn < Fe < Cd < Co < Ni < Sn < Pb < H2 < Cu < Ag

< Hg < Pt < Au. Как видно, литий «обогнал» значительно более активные щелочные металлы.

В чем тут дело? Объясняется это тем, что значение стандартного электродного потенциала зависит от нескольких процессов:

– атомизации металла с полным разрушением его кристаллической структуры;

– ионизации атомов металла в газовой фазе;

– перехода ионов металла в водный раствор.

И здесь, как у многоборцев, побеждает тот, кто наберет наибольшую сумму баллов. А она зависит как от размера иона, так и от его заряда.

Сравним, например, литий и натрий. По энергии атомизации (159 и 108 кДж/моль соответственно) впереди натрий: для его испарения требуется меньше энергетических затрат. Меньше энергии необходимо и для ионизации натрия – 496 кДж/моль (а для лития – 521 кДж/моль).

Но зато при гидратации маленький ион лития резко вырывается вперед: при гидратации ионов Li+ выделяется 531 кДж/моль, а ионов Na+ – «всего-то» 423 кДж/моль. По сумме «троеборья» литий занимает первое место: его растворение в воде энергетически более выгодно (на 32 кДж/ моль), чем растворение натрия.

Учитель. Предлагает подвести итоги проведенного исследования.

Учащиеся. Формулируют выводы о том, что ряд напряжений используется на практике для сравнительной [относительной] оценки химической активности металлов в реакциях с водными растворами солей и кислот и для оценки катодных и анодных процессов при электролизе:

-

1) Металлы, стоящие левее водорода, являются более сильными восстановителями, чем металлы, расположенные правее: они вытесняют последние из растворов солей. Например, взаимодействие Zn + Cu2+→ Zn2+ + Cu возможно только в прямом направлении.

-

2) Металлы, стоящие в ряду левее водорода, вытесняют водород при взаимодействии с водными растворами кислот – неокислителей; наиболее активные металлы (до алюминия включительно) – и при взаимодействии с водой.

-

3) Металлы, стоящие в ряду правее водорода, с водными растворами кислот – неокислителей при обычных условиях не взаимодействуют.

-

4) При взаимодействии металлов с растворами солей металлов, стоящих до этого металла, реакция возможна, если катион металла обладает окислительными свойствами, реакция протекает не по замещению.

-

5) При получении металлов средней и малой активности нельзя использовать щелочные и щелочноземельные металлы, так как они не способны замещать металлы ввиду активной реакции с водой.