Уровень доходов сельского населения и тенденции их дифференциации

Автор: Скальная М.М.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Региональная специфика преодоления кризиса

Статья в выпуске: 9 (151), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются тенденции уровня и структуры доходов сельских домохозяйств, их трансформации в рыночной экономике, социальное расслоение - в сравнении с домохозяйствами города и всего населения России в целом, выявлены специфические особенности дифференциации доходов сельского населения, требующие разработки отраслевой системы потребительских бюджетов.

Доходы сельского населения, трансформация доходов сельского населения, уровень и структура доходов сельского населения, дифференциация доходов сельских домохозяйств, заработная плата работников сельского хозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/143181390

IDR: 143181390

Текст статьи Уровень доходов сельского населения и тенденции их дифференциации

В этой связи отсутствие или ограниченность альтернативной деятельности в сельской местности и малая мобильность трудовых ресурсов способствовали перераспределению рабочей силы из формальной занятости в неформальную самозанятость в личных подсобных хозяйствах. По оценкам некоторых ученых, их численность на селе более 6 млн. человек. На российском рынке труда данный тип нестандартной занятости наиболее масштабен и количественно намного превосходит другие ее разновидности.

Реструктуризация занятости сельского населения отразилась на размерах и структуре их доходов. Малоэффективное и низкодоходное производство продукции в мелкотоварных и потребительских хозяйствах лишь усиливает тенденцию снижения доходов сельского населения, занятого в аграрном секторе экономики. Результаты двухлетних авторских социологических обследований показали, что самый низкий уровень заработной платы в списке видов экономической деятельности в сельском хозяйстве усугубляется процессом сокращения ее доли в источниках формирования доходов сельского населения и её замещением от 40 до 70% доходами, полученными от малопроизводительного труда в личных подсобных хозяйствах. Доля доходов от предпринимательской деятельности и собственности в структуре доходов сельского населения составила 3% и 1,5%, соответственно. Снижение абсолютной величины источников трудовых доходов проявилось также в увеличении до 16-17% удельного веса социальных трансфертов, выраженных в основном в виде пенсий. Прочие источники доходов в бюджете сельской семьи занимают не более 2%.

В условиях реформирования, несмотря на расширение видов источников доходов в первое десятилетие реформ, как известно, произошло резкое падение их уровня у всего населения, сельского – в особенности. Только в начале нового тысячелетия появилась тенденция роста доходов населения, но их величина так и не достигла дореформенного уровня. Темпы роста доходов горожан в сравнении с сельскими жителями были выше вплоть до 2006 г, но разность в уровне доходов городского и сельского населения продолжает нарастать и в 2008 г. составила 5,7 тыс. рублей (табл.1).

На фоне общего падения реальных доходов населения за годы реформ наблюдается интенсивный рост их дифференциации, превосходящий нормы, свойственные любому обществу с цивилизованными рыночными отношениями.

Таблица 1

Динамика доходов домохозяйств Российской Федерации по месту проживания, в среднем на члена домохозяйства в месяц, тыс. руб.

|

Показатели |

2000 г. |

2001 г. |

2003 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2008 к 2000, раз |

|

Располагаемые ресурсы, руб.: всего |

||||||||

|

городские |

1,8 |

2,4 |

4,0 |

6,5 |

8,0 |

10,4 |

13,5 |

7,6 |

|

сельские |

1,2 |

1,6 |

2,4 |

3,6 |

4,5 |

5,9 |

7,8 |

6,8 |

|

абсолютный разрыв между городом и селом |

0,6 |

0,8 |

1,6 |

2,9 |

3,5 |

4,5 |

5,7 |

9,3 |

|

город, в % к селу |

153 |

153 |

166 |

180 |

178 |

176 |

173 |

+20 п.п. |

|

в том числе денежный доход |

||||||||

|

городской |

1,6 |

2,2 |

3,7 |

5,9 |

7,1 |

9,0 |

11,6 |

7,4 |

|

сельский |

0,9 |

1,2 |

1,9 |

2,9 |

3,6 |

4,7 |

6,3 |

7,3 |

|

абсолютный разрыв между городом и селом |

0,7 |

1,0 |

1,8 |

3,0 |

3,5 |

4,3 |

5,4 |

7,4 |

|

город, в % к селу |

184 |

187 |

194 |

204 |

197 |

191 |

184 |

+0,0 п.п. |

Анализ полученных эксклюзивных статистических данных за 2006 и 2007 годах (за 2008 г. данные стали вновь недоступны) позволил выявить кардинальные отличия в дифференциации доходов сельского и городского населения по 10-процентным (децильным) группам (табл. 2). Из таблицы видно, что в общей численности домохозяйств России в числе бедных, доход которых ниже прожиточного минимума, находятся только две децильные группы, охватывающие в 2007 г. 6,0% населения, тогда как в составе сельского населения бедные занимают четыре децильные группы, которые включают 45,4% сельского населения. За чертой глубокой бедности, уровень которой определяется доходом менее половины прожиточного минимума, находится почти 25% сельских домохозяйств.

Таблица 2

Дифференциация домохозяйств по 10-процентным (децильным) группам населения Российской Федерации в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов, 2007 г.

|

Все домохозяйства |

Домохозяйства сельской местности |

|||||||

|

на члена домохозяйства, руб. /мес. |

в % к |

на члена домохозяйства, руб. /мес. |

в % к |

|||||

|

I группе |

ПМ* |

2006 |

I группе |

ПМ |

2006 |

|||

|

1 |

2241 |

100 |

58 |

126 |

1572 |

100 |

41 |

128 |

|

2 |

3256 |

145 |

85 |

80 |

2291 |

146 |

60 |

127 |

|

3 |

4051 |

181 |

105 |

124 |

2893 |

184 |

75 |

126 |

|

4 |

4850 |

217 |

126 |

123 |

3498 |

222 |

91 |

126 |

|

5 |

5787 |

258 |

150 |

104 |

4194 |

267 |

109 |

127 |

|

6 |

7069 |

316 |

184 |

124 |

4949 |

315 |

129 |

126 |

|

7 |

8919 |

398 |

232 |

127 |

5896 |

375 |

153 |

127 |

|

8 |

11297 |

504 |

294 |

129 |

7117 |

453 |

185 |

128 |

|

9 |

14541 |

649 |

378 |

129 |

9085 |

578 |

236 |

129 |

|

10 |

29558 |

1319 |

768 |

137 |

17215 |

1095 |

448 |

139 |

* Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2007 г. – 3847 руб. в месяц.

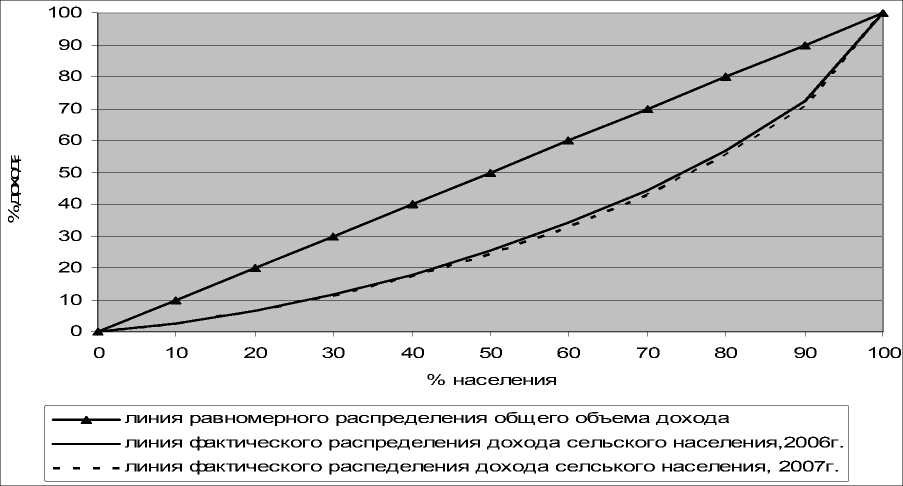

Разница в размере располагаемых ресурсов наименее и наиболее обеспеченных социальных групп всего населения России и населения сельской местности по мировым нормативам находится на предельно критическом уровне для сельского населения и выходит за его пределы для населения страны в целом. Децильный коэффициент дифференциации доходов, характеризующий степень социального расслоения, для домохозяйств сельской местности составил 10,9 в 2007 г., а в целом по Российской Федерации – 18,8. Менее выраженная поляризация доходов внутри сельского населения обусловлена, в первую очередь, монопсоническим характером аграрного рынка труда. Неравенство в распределении общего объема денежных доходов сельского населения за 2006 – 2007 гг., характеризуемое коэффициентом Джини, наглядно описано кривой Лоренца (рис.1).

Рис. 1. Неравенство в распределении доходов между группами сельского населения РФ с различным уровнем материального достатка по данным 2006 – 2007 гг. (кривая Лоренца)

Как видим, фактическое распределение доходов сельских домохозяйств РФ в 2007 г. далеко от равномерного распределения и к тому же степень отклонения возросла в сравнении с 2006 г., что свидетельствует о тенденции увеличения дифференциации их доходов. Причем рост концентрации доходов отмечается в наиболее обеспеченных слоях сельского населения. На долю 20% сельского населения с высокими доходами в 2006 г. приходилось 43,2% общего объема их денежных доходов, а в 2007 г. - уже 44,9%. В то же время у 20% сельского населения с низкими доходами в 2006 г. и 2007 г. общий объем денежных доходов оставался на одном уровне – всего лишь 6,5%, что отражает снижение реальных доходов населения в низкодоходных децильных группах.

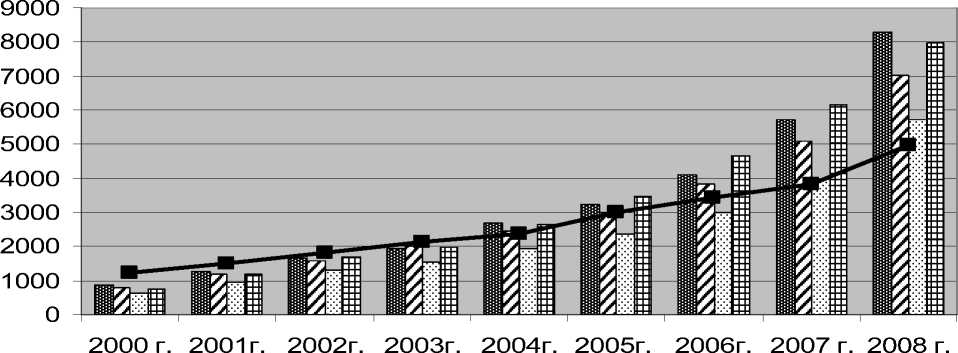

Проведенный анализ доходов сельского населения, официально занятого в разных сферах деятельности, показал, что самый низкий уровень дохода присущ домохозяйствам, члены которых заняты в сельскохозяйственных организациях. Основная причина данного положения кроется в уровне среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в сельском хозяйстве, которая с 1990 г. до 2008 г. не достигала 50% ее среднего уровня по экономике. В 2007 г. заработная плата у 53% работников сельского хозяйства была ниже уровня прожиточного минимума, принятого для трудоспособного населения. В промышленном секторе количество таковых составляло 16%. У трети сельскохозяйственных работников заработная плата была ниже минимального размера оплаты труда, превратившись фактически в выплату социального пособия. Только в 2007 г. заработная плата основных высокооплачиваемых категорий сельскохозяйственных работников достигала размера среднероссийского прожиточного минимума, то есть перешагнула порог бедности (рис.2).

駧§§§9 трактористы-машинисты

[/ / /д операторы машинного доения

Ezza скотники КРС

^^ш работники свиноводства

■ прожиточный минимум трудоспособного населения

Рис. 2. Динамика соотношения номинальной заработной платы основных категорий работников сельскохозяйственных организаций с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения

Несмотря на рост доходов сельского населения и номинальной заработной платы работников сельского хозяйства, покупательная способность располагаемых ресурсов сельского населения и заработной платы сельскохозяйственных работников снижается, сохраняя тенденцию углубления их дифференциации в сравнении с городским населением и работниками, занятыми в промышленности. С 2000 по 2007 гг. разница покупательной способности располагаемых ресурсов сельского и городского населения увеличилась с 0,50 до 1,16, а заработной платы, соответственно, с 1,29 до 1,93 прожиточного минимума. Величина доходов и заработной платы работников сельского хозяйства не выдерживает никакой сопоставимости с мировыми стандартами, учитывая, что на Западе черта бедности определяется на уровне 50% средней заработной платы в целом по экономике. Применяя данный стандарт к нашей стране, в 2007 году за чертой бедности оказалось почти 80% сельского населения. По регионам доходы сельского населения характеризуются еще более высокой дифференциацией.

По данным авторских обследований бюджетов сельских домохозяйств Ульяновской области в зависимости от отраслевой занятости их членов было выявлено, что, при общих более низких доходах сельского населения этого региона самая высокая бедность наблюдается в семьях, члены которых являются самозанятыми исключительно производством сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах.

Особенности формирования доходов сельского населения и их специфическая дифференциация требуют новых методологических подходов в регулировании доходности труда в сельском хозяйстве с учетом разработки отраслевой системы потребительских бюджетов.

*

*

*

-

1. Бобков В.Н. Уровень жизни и социальное неравенство в современном Российском обществе // Уровень жизни населения регионов России. № 4, 2006. – СС. 5-15.

-

2. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств (по итогам выборочных обследований

их бюджетов) М.: Федеральная служба государственной статистики, 2006-2008 гг.

-

3. Тарасов Н.Г., Скальная М.М. Доходы сельского населения и их регулирование. М ФГОУ РосАКО АПК, 2008. – 246с.

Список литературы Уровень доходов сельского населения и тенденции их дифференциации

- Бобков В.Н. Уровень жизни и социальное неравенство в современном Российском обществе//Уровень жизни населения регионов России. № 4, 2006. -СС. 5-15. EDN: LMBGGN

- Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств (по итогам выборочных обследований их бюджетов) М.: Федеральная служба государственной статистики, 2006-2008 гг.

- Тарасов Н.Г., Скальная М.М. Доходы сельского населения и их регулирование. -М.: ФГОУ РосАКО АПК, 2008. -246с. EDN: QTOTWT