Уровень физического развития детей, проживающих в условиях высокой техногенной нагрузки

Автор: Пермяков И.А., Устинова О.Ю., Верихов Б.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Определен уровень физического развития детей, проживающих в условиях негативного влияния химических техногенных факторов окружающей среды. Проведена сравнительная оценка состояния здоровья детей с территорий с высокой техногенной нагрузкой с детьми из относительно благополучных районов.

Физическое развитие, техногенная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/147204508

IDR: 147204508 | УДК: 616-036.1:

Текст научной статьи Уровень физического развития детей, проживающих в условиях высокой техногенной нагрузки

Интенсивное изменение окружающей среды под влиянием деятельности человека оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья населения, особенно женщин и детей. В связи с этим здоровье человека, и в первую очередь здоровье детей, можно рассматривать как индикатор «качества» окружающей среды, так как детский организм более чувствителен к влиянию вредных факторов внешней среды в связи с несовершенством иммунобиологических и приспособительных систем (Бочков, 1996; Васильева, 2005).

Как правило, для оценки физического развития используют антропометрические показатели. Измеряются: рост стоя и сидя, вес тела, окружность шеи, грудной клетки, талии, живота, плеча, предплечья, бедра, голени, ЖЕЛ, становая сила и сила мышц кисти, ширина плеч и таза (Прахин, 2004; Анциферова, 2007).

Широкое использование в оценке физического развития получили различные индексы. Наиболее часто применяют массо-ростовые индексы Кетле, Рорера, Эрисмана, Брока-Бругша, индекс «стении» Вервека-Воронцова.

Однако изучение уровня физического развития не ограничивается оценкой тотальных размеров тела, а включает и определение показателей, характеризующих биологический возраст, отражающий темпы индивидуального роста и развития (Бобрищева-Пушкина, 2008). Существуют различные критерии для его определения: костный возраст (определяется рентгенологически), зубной возраст (определяется на основе числа молочных и постоянных зубов), половое развитие (определяет- ся по степени развития вторичных половых признаков).

Помимо определения биологического возраста, оценивают и гармоничность морфофункционального состояния. Гармоничное морфофункциональное состояние определяется у детей с нормальными массой тела и функциональными показателями, дисгармоничное – при избытке или дефиците массы тела и (или) снижении функциональных показателей.

Выявленные отклонения в физическом развитии являются маркерами определенных нарушений в состоянии здоровья, которые могут быть вызваны, в том числе, внешнесредовым воздействием техногенных факторов.

Цель исследования: провести углубленное изучение состояния здоровья у детей на территориях с высокой химической нагрузкой.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования являлись дети, проживающие в условиях постоянной техногенной нагрузки (основная группа), и дети с относительно благоприятных территорий (группа сравнения). Основную группу составили 135 детей, постоянно проживающих в городах Лысьве и Чусовом, группа сравнения включала 100 детей Частинского и Сивинского районов. Все дети были в возрасте от 7 до 14–15 лет.

При оценке состояния здоровья использовали комплекс стандартных антропометрических и со-матометрических измерений, остеоденситометрию, методы оценки соматического статуса, неврологического статуса, адаптационного потенциала, а также электрокардиографическое обследова-

ние и спирометрию. Математическую обработку осуществляли с помощью параметрических методов вариационной статистики.

Результаты и их анализ

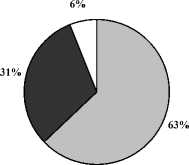

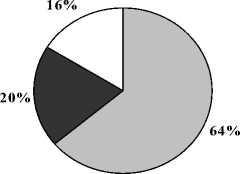

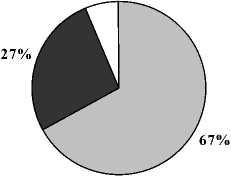

При оценке физического развития детей группы сравнения установлено, что 2/3 из них имели гармоничное (87,8%), мезосоматическое (81,2%) развитие; дисгармоничное и резко дисгармоничное отмечено у 8,3% и 3,9%, макросоматический тип развития имели 9,8%, а микросоматический – 9,0%. В основной группе гармоничное развитие отмечалось реже – в 63,8% (p < 0,001), дисгармоничное – у каждого третьего ребенка (30,6%), а

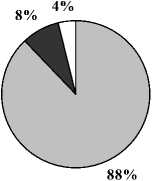

Основная группа резко дисгармоничное – у 5,6%; мезосоматотип имели только 57,6%, макросоматотип отмечен у каждого четвертого (27,2%), а микросоматотип – у 15,2% (рис. 1, 2).

Таким образом, в основной группе отмечено на 1/ 3 меньше детей с гармоничным развитием по ме-зосоматотипу, чем среди детей группы сравнения.

Сравнительный анализ среднегрупповых антропометрических показателей выявил отсутствие статистически значимых различий (табл. 1). Исключением явилась окружность головы, показатель которой был достоверно выше у детей группы сравнения.

Группа сравнения

□ Гармоничное

□ Дисгармоничное

□ Резко дисгармоничное

Рис. 1 . Характеристика гармоничности физического развития детей

Основная группа

Группа сравнения

□ Мезосоматотип

□ Макросоматотип

□ Микросоматотип

Рис. 2 . Структура соматотипа детей

Таблица 1

Антропометрические показатели развития детей

|

Показатель |

Основная группа |

Группа сравнения |

Достоверность различий (р) |

|

Рост (см) |

149,65 ± 3,82 |

148,33 ± 4,28 |

> 0,05 |

|

Вес (кг) |

40,48 ± 2,74 |

41,88 ± 4,29 |

> 0,05 |

|

Окружность груди (см.) |

71,94 ± 2,04 |

73,12 ± 3,58 |

> 0,05 |

|

Окружность головы (см) |

53,73 ± 0,86 |

54,23 ± 1,03* |

< 0,01 |

|

Наличие деформации головы или шеи (в %) |

4% |

2,8% |

> 0,05 |

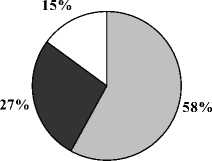

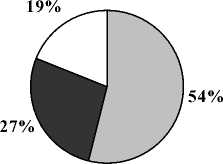

Индекс массы тела в основной группе (17,47 ± 0,75) не отличался от аналогичного показателя группы сравнения (18,65 ± 1,03; p > 0,05) и находился на нижней границе физиологической нормы (18,5–24,9). Детей с массой тела и ростовыми показателями, соответствующими возрастной норме, в обеих группах было равное количество (63,3% и 67,6% соответственно, p > 0,05), однако дефицит массы тела чаще регистрировался в основной группе (16,3% против 5,9%, p < 0,0001). Дети с избыточной массой тела одинаково часто встречались в обеих группах: 26.5% – в группе сравнения и 20.4% – в основной группе (p>0.05) (рис. 3).

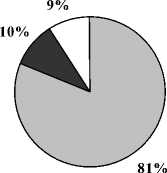

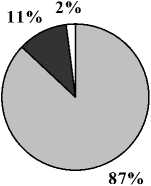

При остеоденситометрии установлено, что в основной выборке диагноз «остеопения» ставился в среднем в 3,5 раза чаще, чем в группе сравнения (46% и 13% соответственно, p = 0,0001). Для детей основной группы характерна большая тяжесть па- тологического процесса: у каждого пятого ребенка диагностировалась вторая степень остеопенического синдрома, в то время как в группе сравнения такая глубина процесса была, скорее, исключени- ем (табл. 2, рис. 4). Дефицит костной массы у детей основной группы составлял в среднем 24%, в то время как в группе сравнения – 13% (p < 0,01).

Основная группа

Группа сравнения

6%

□ Норма

□ Избыток массы тела о Дефицит массы тела

Рис. 3 . Соотношение ростовых показателей и массы тела у детей

Основная группа

Группа сравнения

-

□ Норма

-

□ Остеопения 1 ст.

-

□ Остеопения 2 ст.

Рис. 4 . Результаты денситометрических исследований детей сравниваемых групп

Таблица 2

Результаты остеоденситометрических исследований

|

Состояние |

Число детей, % |

Достоверность различий (р) |

|

|

Основная группа |

Группа сравнения |

||

|

Норма |

54 |

87 |

< 0,0001 |

|

Остеопения 1 степени |

27 |

11 |

< 0,05 |

|

Остеопения 2 степени |

19 |

2 |

< 0,003 |

Таблица 3

Структура эндокринной патологии, %

|

Виды эндокринной патологии |

Группа сравнения |

Основная группа |

Достоверность различий (р) |

|

Эндемический зоб |

15,4 |

22,7 |

> 0,05 |

|

Синдром нарушенного эутиреоза |

3,9 |

6,8 |

> 0,05 |

|

Узловые образования щитовидной железы |

1,9 |

2,3 |

> 0,05 |

|

Гипотиреоз |

нет |

2,3 |

> 0,05 |

|

Низкорослость |

7,7 |

13,5 |

> 0,05 |

|

Высокорослость |

5,8 |

2,3 |

> 0,05 |

|

Избыточная масса тела |

20,4 |

26,5 |

> 0,05 |

|

Задержка полового развития |

1,9 |

13,7 |

< 0,05 |

|

Ускоренное половое развитие |

нет |

4,6 |

> 0,05 |

|

Гинекомастия |

3,9 |

4,6 |

> 0,05 |

|

Всего детей с эндокринной патологией |

59,6 |

70,5 |

> 0,05 |

Для изучения патогенетических закономерностей формирования нарушений в физическом развитии детей проведена оценка соматического статуса.

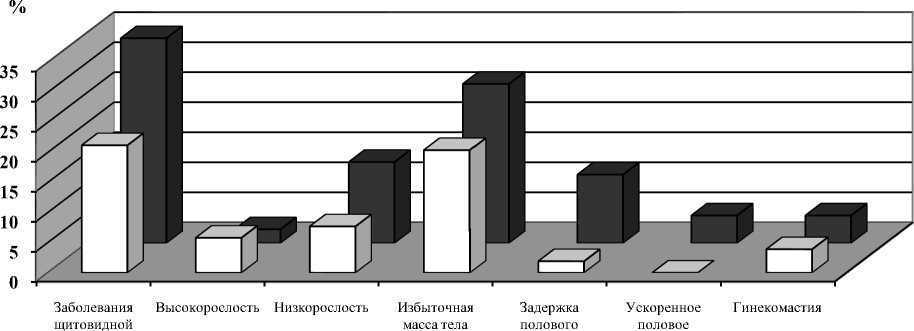

Среди различных видов эндокринной патоло- гии (табл. 3) наиболее часто регистрировались болезни щитовидной железы, избыточная масса тела и нарушение роста (рис. 5). В основной группе достоверно чаще диагностировалась задержка полового развития (13,7% и 1,9%; p < 0,05).

железы развития развитие

-

□ Группа сравнения

Рис. 5 . Структура эндокринной патологии

□ Основная группа

%

Синдром вегето-сосудистой дистонии

Неврозоподобный синдром

-

□ Группа сравнения □ Основная группа

Рис. 6 . Структура неврологической патологии

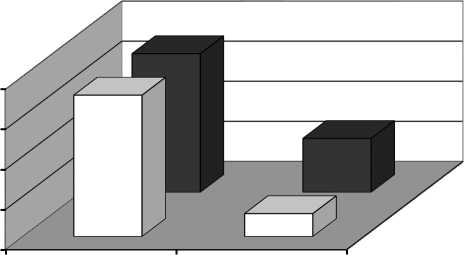

Оценка состояния неврологического статуса показала, что частота синдрома вегето-сосудистой дистонии не имеет статистической разницы (p = 0,09) у детей основной выборки и группы сравнения (69,2% и 70,5% соответственно), а неврозоподобный синдром регистрируется в 2,4 раза чаще в основной группе (26,9% и 11,4% соответственно; p = 0,06) (рис. 6).

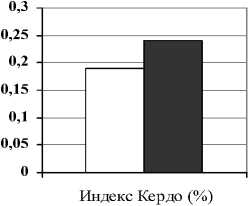

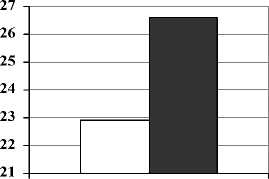

При оценке адаптационных способностей установлено, что вегетативный индекс Кердо (0,24 ± 0,06% и 0,19 ± 0,06% соответственно, p = 0,0003) и коэффициент Квааса (26,61 ± 9,27 ед./мм.рт.ст. и 22,99 ± 3,11 ед./мм.рт.ст., р = 0,01) у детей основной группы достоверно выше, чем в группе сравнения (рис. 7), что свидетельствует о большей на- пряженности адаптационных процессов у детей, проживающих в условиях хронической техногенной нагрузки.

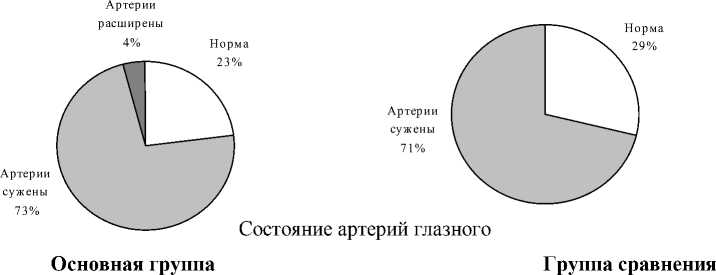

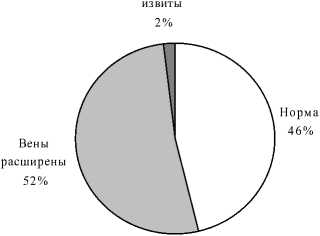

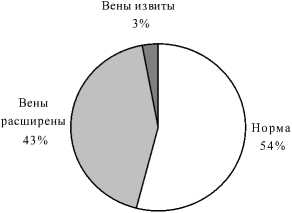

Анализ состояния микроциркуляторного русла выявил тенденцию к более частому формированию патологии у детей основной группы, что свидетельствует о частичном срыве адаптационноприспособительных механизмов со стороны вегетативной и нервной систем (табл. 4, рис. 8).

При оценке данных электрокардиографического обследования детей в покое и после физической нагрузки различные отклонения установлены у 23,1% детей основной группы и у 15,9% группы сравнения (p = 0,4). Наиболее часто у детей обеих групп в покое обнаруживались дисметаболические нарушения в миокарде, миграция водителя ритма по предсердиям и нарушения внутрижелудочковой проводимости (табл. 5). Физическая нагрузка способствовала нарастанию частоты дисметаболиче-ских нарушений, что не носило статистически значимого характера. Тахикардия несколько чаще встречалась у детей группы сравнения, однако это различие не было достоверным. В то же время у детей основной группы достоверно чаще регистрировалась брадикардия, и эта особенность сохранялась после физической нагрузки.

□ Группа сравнения □ Основная группа

Индекс Квааса (ед./мм рт.ст.)

Рис. 7 . Оценка адаптационного потенциала

Основная группа

Группа сравнения

Вены

Состояние вен глазного дна

Рис. 8 . Состояние микроциркуляторного русла глазного дна

Таблица 4

Характеристика сосудов глазного дна, %

|

Сосуды |

Характеристика |

Основная группа |

Группа сравнения |

Достоверность различий (р) |

|

Артерии |

Норма |

23,1 |

28,6 |

> 0,05 |

|

Сужены |

73,1 |

71,4 |

> 0,05 |

|

|

Расширены |

3,8 |

0 |

> 0,05 |

|

|

Вены |

Норма |

46,2 |

54,2 |

> 0,05 |

|

Расширены |

51,9 |

42,9 |

> 0,05 |

|

|

Извиты |

1,9 |

2,9 |

> 0,05 |

При оценке данных спирограммы не установлено статистически значимых отличий в абсолютных и относительных показателях жизненной ем- кости легких, однако жизненный индекс детей основной группы достоверно выше аналогичного показателя группы сравнения (табл. 6), что свиде- тельствует о частичном срыве адаптационных возможностей системы дыхания.

Таблица 5

Результаты электрокардиографического исследования

|

Виды патологии |

Основная группа, % |

Группа сравнения, % |

Достоверность различий (р) |

||

|

До нагрузки |

После нагрузки |

До нагрузки |

После нагрузки |

||

|

Дисметаболические нарушения в миокарде |

11,5 |

13,5 |

9,1 |

13,6 |

р1 > 0,05 р2 > 0,05 р3 > 0,05 р4 > 0,05 |

|

Миграция водителя ритма по предсердиям |

7,7 |

7,7 |

4,6 |

4,6 |

р1 > 0,05 р2 > 0,05 р3 > 0,05 р4 > 0,05 |

|

Нарушения внутрижелудочковой проводимости |

5,8 |

3,9 |

4,6 |

2,3 |

р1 > 0,05 р2 > 0,05 р3 > 0,05 р4 > 0,05 |

|

Тахикардия |

21,2 |

21,2 |

34,1 |

34,1 |

р1 > 0,05 р2 > 0,05 р3 > 0,05 р4 > 0,05 |

|

Брадикардия |

48,1* |

38,5* |

20,5 |

15,9 |

р1 > 0,05 р2 > 0,05 р3 < 0,05 р4 < 0,01 |

Примечание: р1 – достоверность различий частоты регистрации патологии до и после физической нагрузки у детей основной группы; р2 – достоверность различий частоты регистрации патологии до и после физической нагрузки у детей группы сравнения; р3 – достоверность различий частоты регистрации патологии до физической нагрузки у детей основной группы и группы сравнения; р4 – достоверность различий частоты регистрации патологии после физической нагрузки у детей основной группы и группы сравнения.

Таблица 6

Данные спирографии детей

|

Показатель |

Основная группа |

Группа сравнения |

|

Жизненная емкость легких абс., дм3 |

2,69 ± 0,29 |

3,00 ± 1,10 |

|

Жизненная емкость легких (%) |

93,86 ± 3,61 |

90,41 ± 3,21 |

|

Жизненный индекс |

6,61 ± 0,39* |

5,79 ± 0,37 |

* p < 0,01.

Таким образом, высокая химическая техногенная нагрузка формирует у детей основной группы явные различия в антропометрических и физиологических данных с группой сравнения.

Список литературы Уровень физического развития детей, проживающих в условиях высокой техногенной нагрузки

- Анциферова Е.С. Комплексная оценка физического развития кандидатов для обучения и воспитанников военных образовательных учреждений среднего профессионального образования: автореф. дис…. канд. мед. наук: 14.00.09, 14.00.33. СПб., 2007. 21 с.

- Бобрищева-Пушкина Н.Д. и др. Физическое и психическое развитие детей и подростков как показатель состояния здоровья//Практика педиатра. Гигиена. 2008. № 3. С. 12-14.

- Бочков Н.П. и др. Комплексная оценка частоты рождения детей с врожденными пороками развития в экологически неблагоприятных районах//Педиатрия. 1996. № 5. С. 15-18.

- Васильева Т.Г,. Трофимова А.А., Кочеткова Е.А. Актуальные аспекты проблемы раннего выявления и профилактики нарушений кальций-фосфорного обмена у детей//Бюл. ВСНЦ СО РАМН. 2005. № 4. С. 162-166.

- Прахин Е.И., Грицинская В.Л. Характеристика методов оценки физического развития детей//Педиатрия. 2004. № 2. С. 60-62.