Уровень и качество жизни населения в регионе в условиях инновационного развития: муниципальный аспект (на примере Пермского края)

Автор: Гайфутдинова Оксана Сергеевна, Стародумова Юлия Владимировна

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Проблемы управления развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: современные тенденции формирования российской экономики, в том числе и экономики регионов, характеризуются нацеленностью на активное использование инноваций. Однако инновационное развитие территорий не является самоцелью. На сегодняшний день этот вид развития считается одним из самых оптимальных на пути повышения эффективности функционирования экономики, а также улучшения благосостояния населения конкретной территории. Цель: мониторинг уровня и качества жизни населения муниципалитетов (на примере муниципальных районов и городских округов Пермского края). Методы: использованы методы сравнительного и статистического анализов, а также расчет частных и интегральных индексов качества жизни, что позволило выделить территории с наилучшими и наихудшими показателями, а также проранжировать исследуемые районы и округа по факторам преимуществ, которые конкретные территории имеют перед другими. Кроме того, были выделены лидеры по показателю интегрального индекса качества жизни среди муниципальных районов и городских округов Пермского края. Результаты: большинство показателей проанализированы в динамике за несколько лет, что позволило получить системные данные по уровню и качеству жизни населения на отдельных территориях в пределах одного региона. В ходе исследования проанализированы территории Пермского края, среди которых были выбраны 48 городских округов и муниципальных районов, численность которых превышает 1 тыс. чел. В выбранных территориях проведена оценка по ключевым компонентам анализа уровня и качества жизни населения в регионах, отражающих: уровень реальных и номинальных доходов населения; степень развития потребительского рынка; качество жилищных условий; обеспеченность населения жильем и основными материальными благами; уровень развития сфер здравоохранения и образования; состояние окружающей природной среды; развитие рынка труда и характер миграционной привлекательности. Всего было рассчитано порядка двадцати частных показателей для анализа общего индекса качества жизни населения. Выводы: на основе исследования основных показателей уровня и качества жизни населения в динамике по одной территории и в сравнении с аналогичными территориями сделан вывод об уровне социально-экономического развития территории, ее привлекательности для проживания. Также данный анализ позволил выявить, насколько эффективны те или иные мероприятия, проводимые на территории конкретного региона, направленные на улучшение благосостояния жителей. На этой основе могут быть разработаны рекомендации по корректировке социально-экономической политики Пермского края.

Качество жизни населения, регион, инновационное развитие региона, инновации, социально-экономическое развитие региона, рейтинг инновационного развития регионов, интегральный индекс качества жизни населения

Короткий адрес: https://sciup.org/147204251

IDR: 147204251 | УДК: 332.01 | DOI: 10.17072/2218-9173-2017-3-325-347

Текст научной статьи Уровень и качество жизни населения в регионе в условиях инновационного развития: муниципальный аспект (на примере Пермского края)

Современные условия функционирования экономики характеризуются, с одной стороны, направленностью на укрепление целостности федерального пространства, с другой стороны, повышением значимости самостоятельности субъектов РФ, в рамках которой их социально-экономическое развитие во многом зависит от политики, проводимой региональными властями. Регион обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы создавать более комфортные условия для функционирования предприятий и проживания населения на всей территории. Грамотная стратегия развития региона повышает имидж руководителей, способствует накоплению финансового и человеческого капиталов, помогает территории подниматься в инвестиционных, инновационных, демографических и многих других рейтингах.

Регион является сложной социально-экономической системой, состоящей из динамично развивающихся элементов, которая должна отвечать интересам разнохарактерных по деятельности участников общественной жизни. С одной стороны, регион представляет собой место проживания людей, которое должно отвечать определенным требованиям в социальной сфере, а именно в образовании, спорте, здравоохранении, а также в экологической, экономической, туристической и рекреационной сферах. С другой стороны, регион является площадкой развития предпринимательства, поэтому должен иметь высокую инвестиционную, инновационную, политическую и правовую привлекательность. Исследование инновационности территории на основе анализа рейтинга инновационного развития и исследования основных показателей инновационной деятельности в совокупности с оценкой качества и жизни населения на основе эконометрических методов может показать наличие или отсутствие взаимосвязи между активностью инновационной деятельности на конкретной территории и ее социально-экономическим развитием.

При этом зачастую большая площадь региона и некоторая самостоятельность муниципальных образований приводят к тому, что внутри одного субъекта могут формироваться разные возможности для развития, учитывая имеющиеся ресурсы, складываться различные условия для проживания человека и функционирования предприятий, что нужно учитывать не только на уровне муниципалитета, но и на уровне субъекта РФ. Поэтому анализ региона в муниципальном разрезе важен с целью формирования более корректной стратегии социальноэкономического развития субъекта РФ, направленной на помощь в решении существующих проблем, а также максимальное использование уникальности и специфичности отдельных территорий. Это в конечном итоге приведет к повышению конкурентоспособности региона в целом, поскольку каждый элемент внутри единого целого будет функционировать более эффективно.

Пермский край обладает большим промышленным потенциалом, имея порядка 105 промышленных предприятий, производств, фабрик, заводов, ферм1, широко представлены предприятия добывающей сферы. Есть все предпосылки для развития человеческого и интеллектуального капиталов, поскольку на территории региона функционируют порядка 11 высших учебных заведений и около 15 филиалов2. Имеется достаточно организаций, выполняющих исследования и разработки, количество которых значительно выросло за последние 15 лет – с 56 до 71. Причем резкий скачок, более чем на 20 %, произошел в 2015 году за счет того, что увеличилось количество вузов, участвующих в исследованиях и разработках. Объясняется это, прежде всего, повышением требований к высшим учебным заведениям в области научной деятельности.

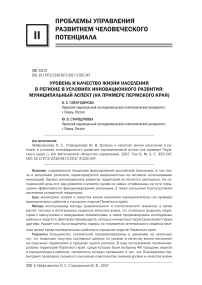

В целом, согласно рейтингу инновационного развития субъектов РФ, составленному Ассоциацией инновационных регионов России, Пермский край занимал в 2013 году достаточно высокое 9-е место из 85 исследуемых субъектов,

Рис. 1. Лидеры рейтинга инновационного развития среди субъектов РФ в 2013 году / Fig. 1. Rating leaders in innovation development among the subjects of the Russian Federation in 2013

Источник: составлено авторами по Карте инновационной России3.

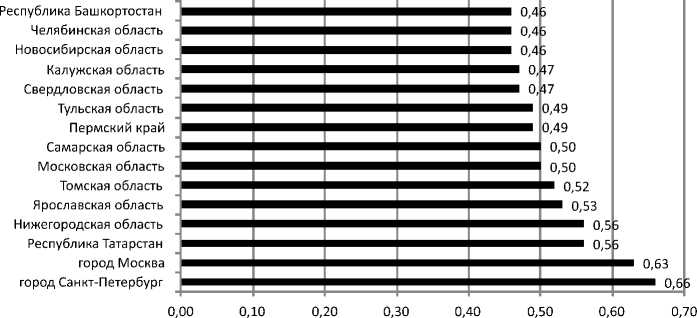

Однако, согласно этому же рейтингу, составленному в 2016 году, Пермский край значительно ухудшил свои позиции, пропустив многие регионы вперед, опустившись на 15-е место, каждый год теряя по 2–3 позиции. И это даже несмотря на то, что сам индекс инновационности увеличился за три года с 0,49 до 0,52 (рис. 2).

Пермский край Республика Мордовия Свердловская область

Тульская область Красноярский край Самарская область Московская область Нижегородская область Республика Башкортостан

Калужская область Новосибирская область Томская область Республика Татарстан город Санкт-Петербург город Москва

Рис. 2. Лидеры рейтинга инновационного развития среди субъектов РФ в 2016 году / Fig. 2. Rating leaders in innovation development among the subjects of the Russian Federation in 2016

Источник: составлено авторами по рейтингу инновационных регионов России4.

При этом, согласно исследованию Ассоциации инновационных регионов России, слабые стороны инновационного развития Пермского края связаны со следующими показателями: удельный вес занятых с высшим профессиональным образованием трудоспособного возраста в общей численности населения в трудоспособном возрасте; количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых в Web of Science, в расчете на 100 исследователей; удельный вес средств организаций предпринимательского сектора в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки; удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; объем привлеченных инвестиций из Федерального бюджета в инновационную сферу экономики в расчете на 1 млн руб. ВРП.

Сильными сторонами инновационного развития Пермского края являются такие показатели, как: численность исследователей в расчете на 1 млн чел. населения; внутренние затраты на исследования и разработки в процентах от ВРП; удельный вес организаций, осуществлявших нетехнологические инновации, в общем числе организаций; количество используемых изобретений в расчете на 1 млн чел. населения; удельный вес занятых в высокотехнологич- ных и среднетехнологичных (высокого уровня) видов деятельности в общей численности занятых в экономике региона; участие в конкурсах, проводимых ФОИВ и федеральными институтами развития; доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП; поддержка реализации инновационных проектов федеральными институтами развития; наличие инновационной инфраструктуры (в т.ч. созданной с государственным участием).

Помимо инновационной направленности экономики, также нужно отметить то, что современные хозяйственные отношения имеют социально ориентированный характер с упором на развитие человеческого потенциала, а социальная сфера становится все более важным фактором устойчивого развития территорий и повышения качества жизни людей (Комарова, 2015). Поэтому показатели уровня и качества жизни населения на определенной территории, особенно отличающейся специфическими чертами, например, монопрофиль-ным типом хозяйствования, играют большую роль и заслуживают пристального внимания (Трусова, 2012). Именно эти факторы позволяют выигрывать в конкурентной борьбе за квалифицированные трудовые кадры с другими регионами.

Уровень жизни населения в Пермском крае в общем виде может быть охарактеризован с помощью следующих социально-экономических показателей (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Основные социально-экономические показатели уровня жизни в Пермском крае / The main socio-economic indicators of living standards in Perm Krai

|

Показатели |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств (в текущих ценах), млрд руб. |

485324,3 |

567036,1 |

612467,8 |

690598,0 |

744760,2 |

|

|

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. |

19834,3 |

21307,3 |

23328,8 |

26054,3 |

28315,5 |

32053,1 |

|

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году |

102,9 |

97,3 |

102,0 |

103,3 |

101,5 |

100,1 |

|

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. |

17438,3 |

18773,3 |

21820,9 |

24715,5 |

27102,3 |

28527,9 |

|

Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году |

106,8 |

98,6 |

109,6 |

105,5 |

109,7 |

91,9 |

|

Средний размер назначенных пенсий, руб. |

7459,3 |

8134,3 |

9017,0 |

9882,0 |

10744,9 |

11942,2 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Реальный размер назначенных пенсий, в % к |

111,6 |

103,6 |

102,7 |

103,7 |

98,5 |

101,0 |

|

предыдущему году |

||||||

|

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) |

5854,0 |

6690,0 |

6693,0 |

7199,0 |

8096,0 |

9510,0 |

|

в % к предыдущему году |

106,8 |

114,3 |

100,0 |

107,6 |

112,5 |

117,5 |

|

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тыс. человек в % от общей численно- |

348,4 |

379,3 |

321,0 |

300,7 |

315,5 |

332,3 |

|

сти населения |

13,2 |

14,4 |

12,2 |

11,4 |

12,0 |

12,6 |

|

в % к предыдущему году |

92,3 |

108,9 |

84,6 |

93,7 |

104,9 |

105,3 |

|

Соотношение с величиной прожиточного минимума, %: |

338,8 |

318,5 |

347,7 |

361,9 |

349,8 |

346,6 |

|

среднедушевых денежных доходов среднемесячной номинальной начисленной заработной платы |

276,1 |

261,0 |

302,9 |

320,1 |

314,3 |

280,6 |

Источник: составлено авторами по данным Росстата5.

Практически все показатели, представленные в таблице 1, имеют тенденцию к улучшению, это касается и среднедушевых денежных доходов населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций и среднего размера назначенных пенсий, однако в последние два года темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения снижается. Также реальная начисленная заработная в 2015 году стала ниже, чем в 2014 году, в эти же годы увеличилась численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, составив 332,3 тыс. чел., или 12,6 % от общей численности населения.

Если сравнивать социально-экономические показатели уровня жизни в Пермском крае с другими регионами и со средними величинами по округам, то получится следующее. По Приволжскому федеральному округу среднедушевые денежные доходы в среднем составляют 26 300 руб.6, что гораздо меньше, чем в Пермском крае. В Свердловской области, в том регионе, который схож с исследуемым по истории развития и функционирования, этот показатель выше и находится на уровне 34 820 руб. Конечно, гораздо выше этот показатель и в Москве, на уровне 59 898 руб., что делает столицу привлекательной для трудовой миграции. Стоит отметить, что на первом месте среди всех регионов находится Ненецкий автономный округ с доходами в 70 924 руб., но это объясняется повышенной сложностью условий труда и специализацией данного региона.

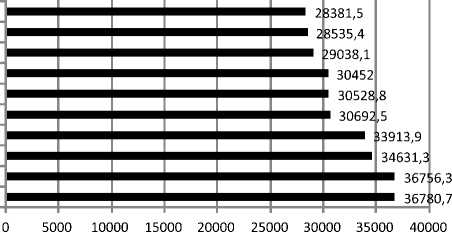

Что касается среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организации, то в среднем по Приволжскому федеральному округу этот показатель находится на уровне 25 632 руб., что опять же ниже, чем в Пермском крае. Если сравнивать со Свердловской областью, то там заработная плата выше, чем в исследуемом регионе и составляет 30 692 руб. Ожидаемо выше этот показатель в Москве и на территории лидера – Ямало-Ненецкого автономного округа, соответственно 64 310 руб. и 77 272 руб.

По размеру назначенных пенсий колебания не столь велики, однако различия все-такие есть. По Приволжскому федеральному округу средний размер пенсий составляет 11 452 руб., наибольший размер пенсий наблюдается в Чукотском автономном округе – 22 287 руб., в Свердловской области этот показатель находится на уровне 12 518 руб., а в Москве – 13 095 руб. По этому показателю имеют место те же тенденции, что и по двум рассмотренным выше.

Наименьшая численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентном соотношении от всего населения в Республике Татарстан (7,2 %), в Москве этот показатель ниже, чем в Пермском крае (12,6 %), и составляет 8,9 %, в Санкт-Петербурге – 8,0 %, а в Свердловской области – 9,7 %.

Таким образом, складывается общая картина социально-экономического и инновационного развития в Пермском крае в целом, при которой показатели лучше, чем средние по Приволжскому округу, но хуже в сравнении с более развитыми регионами.

Однако для формирования социально-экономической стратегии развития региона важен не только межрегиональный сравнительный анализ, но и анализ функционирования территорий внутри него, поскольку выявление муниципальных проблем и возможностей позволит правильно сфокусировать внимание на первостепенных задачах и вопросах и выстроить оптимальную концепцию развития, а также более эффективно обеспечить мониторинг выполнения целевых программ социально-экономического развития региона (Мингалева и Паздникова, 2009).

ТЕОРИЯ

Методология оценки уровня и качества жизни населения является важным инструментом социально-экономической политики, предназначенным для определения ориентиров социально-экономической стратегии региона, а также мониторинга текущего состояния в динамике и в сравнении с аналогичными территориями.

Охарактеризовать, что понимается под качеством жизни населения региона достаточно сложно, поскольку это многогранная категория, отражающая многоэлементную систему сложившихся на территории отношений, условий и возможностей социального развития, включающая в себя результаты формирования социальной сферы в рамках максимального использования имеющегося человеческого, особенно интеллектуального, потенциалов с целью повышения уровня благосостояния населения и создания комфортных условий проживания, 331

Гайфутдинова О. С., Стародумова Ю. В. Уровень и качество жизни населения в регионе в условиях инновационного развития обеспечения высокого уровня образования, здравоохранения, культуры, поддержания благоприятной окружающей среды на конкретной территории.

За рубежом классификация определений качества жизни была дана еще в конце прошлого века и включает обширный перечень различных подходов (Farquhar, 1995). Особой областью исследований является изучение влияния между средой обитания людей в крупных городах и на урбанизированных территория, здоровьем людей и качеством их жизни (Moorea et al., 2003; Northridge et al., 2003; Sturm and Cohen, 2004). Многочисленные исследования посвящены отдельным аспектам качества жизни людей, начиная от оценки влияния избыточного веса на комфортность жизни до оценки влияния отдельных природных и коммунально-бытовых факторов – чаще всего воды (Wen et al., 2006; Krants and Kifferstein, 1998). Наконец, все больше современных исследований, как российских, так и зарубежных, посвящены отражению важности самозащитного поведения людей для повышения их качества жизни (Igoshev, 2013; Schmerl et al., 2014).

Среди российских исследователей распространен подход, согласно которому качество жизни можно определить как совокупность характеристик жизнеобеспечения, имеющую способность удовлетворить установленные самим человеком и государственными стандартами, а также будущие потребности населения (Талалушина, 2015). В общем смысле качество жизни включает в себя стоимость, уровень жизни и благосостояние. Эти составляющие имеют прямую и обратную связь с образом жизни, так как материальный достаток, возможности и способы удовлетворения потребностей накладывают отпечаток на образ жизни, который в свою очередь формирует взгляды, определяет культуру потребления, а субъективные оценки человеком степени удовлетворения собственных потребностей во многом зависят от исторических, культурных и прочих факторов (Климкина, 2008).

На основе этого уровень жизни определяется как условия и степень удовлетворения широкого круга материальных и нематериальных потребностей, которые выражаются в количественном и качественном потреблении материальных и духовных благ, реализующиеся в сфере потребления. Среди этих потребностей выделяются: потребности в пище, одежде, жилье, труде, досуге, безопасности, образовании, медицине и др.

В свою очередь, на категорию качество жизни, помимо объективно существующих потребностей, отраженных в уровне жизни, накладывается субъективное восприятие степени удовлетворения потребностей, а также потребности в свободе личности и самореализации.

Кроме того, при характеристике качества жизни нужно учитывать, что элементы, составляющие понятие качества жизни, могут разнонаправлено влиять друг на друга, что еще больше усложняет анализ этого показателя. С одной стороны, на качество жизни отрицательно влияют плотность населения; качество продуктов питания; степень загрязнения окружающей среды. С другой стороны, качество жизни также определяется уровнем заработной платы, жилищными условиями проживания и другими экономическими факторами. Здесь возникает обратная тенденция, при которой, чем выше уровень развития промышленности и национального дохода на душу населения, т. е. чем лучше экономические показатели, тем больше плотность расселения и уровень загрязнения окружающей среды, в результате чего ухудшается экологическая составляющая качества жизни. Таким образом, качество жизни может определяться разными показателями: экономическими, экологическими, физическими, психологическими, медицинскими, социологическими, культурно-идеологическими, которые не всегда действуют в одном направлении. Поэтому к выбору показателей, отражающих уровень и качество жизни, нужно подходить с особой тщательностью.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка качества жизни населения в регионе может проводиться с помощью отдельных индексов либо интегрального показателя, включающего в себя, на усмотрение авторов, отдельные коэффициенты социальной сферы, а именно: здравоохранения, экологии, образования, демографии, жилищных условий и т.д. (Аванесов, 2014; Благовестова и Нале-това, 2014; Руднева и Мосякина, 2014; Садыков, 2014; Шамаева, 2015 и др.) и показатели экономики региона, отражающие уровни доходов, благосостояния и уровень потребления. При этом подчеркивается, что качество жизни населения повышается, если увеличивается численность людей, способных должным образом удовлетворять все большее количество своих потребностей.

Для исследования качества жизни населения Пермского края, включающего в себя 337 муниципальных образований, среди которых были выбраны 48 городских округов и муниципальных районов, численность которых превышает 1 тыс. чел.7, предлагается применить интегральный индекс, используемый большинством исследователей при анализе социально-экономических явлений, который определяется как среднее арифметическое индексов частных показателей:

,

n где I – интегральный индекс качества жизни, n – количество показателей, Ij- индекс i-го частного показателя.

т Xi~Xi min

,

Xi max~Xi min где Xi – значение i-го частного показателя территории; Xi min – минимальное значение i-го частного показателя среди исследуемых территорий Пермского края; Xi max – максимальное значение i-го частного показателя среди исследуемых территорий Пермского края.

При отрицательной связи частного показателя с индексом качества жизни населения формула принимает вид

.

Ximax~Ximin

В качестве частных показателей по каждому критерию оценки для расчета интегрального индекса качества жизни населения территорий Пермского края были выбраны факторы, максимально характеризующие различные сферы жизнедеятельности человека, влияющие на удовлетворение его потребностей и комфортного проживания на данной территории, рассчитанные с учетом численности населения и площади конкретной территории (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

Частные критерии и показатели, используемые для оценки качества жизни населения городских округов и муниципальных районов Пермского края / Partial criteria and indicators used to assess the quality of life of the population in city districts and municipal districts of Perm Krai

|

Частные критерии оценки |

Показатели, характеризующие критерии |

|

1 |

2 |

|

Материальное благосостояние |

- среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. |

|

Окружающая природная среда |

|

|

Образование |

|

|

Культура |

|

|

Спорт |

|

|

Здравоохранение |

|

|

1 |

2 |

|

Потребительский рынок |

- общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа или муниципального района в денежном выражении за финансовый год в расчете на одного человека. |

|

Демография |

|

|

Экономика территории |

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в финансовом выражении в расчете на человека, руб. |

|

Жилищные условия и обеспеченность населе- |

- общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м, в расчете на 1000 чел.; |

|

ния жильем |

- удельный вес числа жителей, проживающих в ветхих жилых помещениях. |

|

Рынок труда и миграционная привлекательность |

- доля занятых в трудоспособном возрасте; - коэффициент миграционного прироста. |

Источник: расчет выделенных критериев и показателей проведен авторами на основе данных Росстата.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На основе проведенных расчетов были получены следующие данные. Определен круг лидеров среди муниципальных районов и городских округов Пермского края по среднемесячной заработной плате работников организа-ций8.

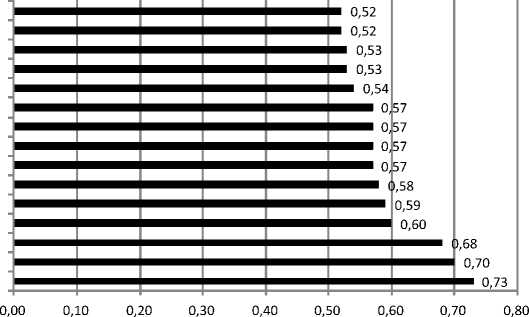

По критерию «Материальное благосостояние», представленному показателем, отражающим средний размер заработной платы работников организации, выраженном в рублях, лидерами являются Усольский муниципальный район и город Пермь, где заработная плата соответственно – 36 780 руб. и 36 756 руб. Это объясняется тем, что Пермь является краевым центром, а в Усолье проживают работники одного из крупнейших предприятий России (см. рис. 3).

Высокую заработную плату имеют работники организаций в Добрянском муниципальном районе, в городах Березники и Соликамск. Минимальная же заработная плата – в Кудымкарском муниципальном районе и находится на уровне 16 701 руб.

По показателю «Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха в расчете на единицу территории» критерия «Окружающая природная среда» наихудшее положение у Чусовского муниципального района, городского округа «город Березники» и Октябрьского муниципального района.

Пермский муниципальный район Кочевский муниципальный район

Осинский муниципальный район Чайковский муниципальный район городской округ "поселок Звездный" городской округ "город Соликамск" городской округ "город Березники" Добрянский муниципальный район городской округ "город Пермь"

Усольский муниципальный район

Рис. 3. Лидеры среди муниципальных районов и городских округов Пермского края по среднемесячной заработной плате работников организаций / Fig. 3. Leaders among the municipal districts and city districts of Perm Krai in average monthly wages of workers

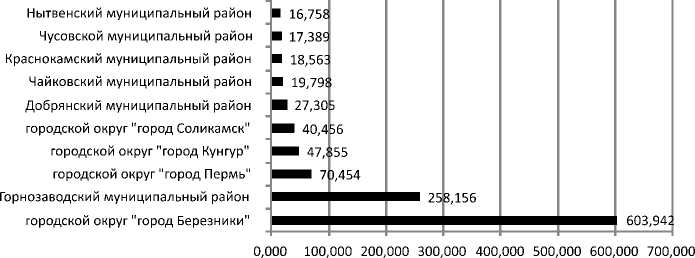

Наибольшее количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, расположено на территории Перми, однако, если рассмотреть этот показатель в расчете на 10 кв. км, то видно, что большая концентрация подобных предприятий находится на территории Октябрьского муниципального района, имеющего самую маленькую площадь из всех муниципальных образований Пермского края, но при этом располагающего немалым количеством источников загрязнений. Наибольший объем (тыс. т) загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, наблюдается в городе Березники – почти 604 тыс. т, в 2,5 раза меньше загрязняющих веществ в Горнозаводском муниципальном районе (258 тыс. т) и замыкает тройку город Пермь, с выбросами около 70 тыс. т (см. рис. 4).

Учет плотности населения изменил позиции у многих территорий, однако наихудшая ситуация по состоянию окружающей среды все равно складывается в городе Березники.

Рис. 4. Муниципальные районы и городские округа с наибольшим объемом выбросов загрязняющих веществ, тыс. т / Fig. 4. Municipal districts and city districts with the largest amount of pollutant emissions, thousand tons

Источник: составлено авторами по данным Росстата9.

Критерий «Образование», представленный показателями, отображенными в таблице 2, показал, что идеальной ситуации, когда индекс стремится к единице, нет ни в одном районе. Возможно, выбранные показатели не совсем корректно отражают ситуацию, поскольку трактовать их можно по-разному. Например, при низком значении доли детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет, с одной стороны, можно говорить, что дети не развиваются, не получают необходимых навыков для их возраста, с другой стороны, если эти дети находятся на квалифицированном домашнем обучении, то только выигрывают от такого ситуации. Однако предположить, что у всех родителей, не водящих своих детей в дошкольные образовательные учреждения, есть необходимые денежные средства для подобного домашнего образования, сложно. В среднем же по Пермскому краю около 75 % детей в возрасте 1–6 лет посещают дошкольные образовательные учреждения. Однако есть территории, например, Уинский муниципальный район, где доля детей, посещающих дошкольные учреждения, составляет 50 %.

Показатель, характеризующий количество общеобразовательных учреждений на начало учебного года на 10000 детей школьного возраста, также можно понимать двояко, поскольку при предположении, что чем больше школ, тем лучше, не учитывается размер образовательного учреждения. Поэтому говорить, насколько хорошо то или иное количество, бывает затруднительно. Этот показатель имеет наибольшее значение в небольших районах, где количество детей очень незначительное, например в Косинском, Юрлинском и в Частинском муниципальных районах.

Что касается уровня образования занятого населения, то, в условиях формирования экономики знаний, экономики инноваций, образованные, квалифицированные кадры нужны и в них есть потребность. Анализ этого параметра показал, что в среднем по Пермскому краю не ниже среднего профессионального образования имеют порядка 52 %, из них около 22 % имеют высшее образование. При распределении по критерию образованности по территории региона, население с более высоким уровнем образования работает в крупных центрах, в первую очередь в Перми, затем в городах Березники, Соликамск, Чайковский.

Возможно, в дальнейшем более тщательный анализ образовательной сферы приведет к замене некоторых показателей, выбранных для расчета интегрального индекса качества жизни населения региона.

Общий анализ территорий по показателям, отражающим развитие культурной сферы в муниципальных районах и городских округах показал, что за последние 10 лет количество организаций культурно-досугового типа, а также детских музыкальных, хореографических, танцевальных школ резко сократилось, при этом стоит отметить активность некоторых районов, где проводятся различные фестивали, конкурсы, куда привлекается много детей и взрослых. Исследование же этого критерия показало, что наибольшее количество организаций культурно-досугового типа с учетом численности населения находится там, где численность небольшая. Например, в Частин- ском муниципальном районе, где культурно-досуговых организаций насчитывается 15 в расчете на 12 831 чел., или в Уинском муниципальном районе, где 10 подобных организаций приходится на 10 630 чел.

Аналогичная ситуация в анализе показателя, характеризующего количество детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений в расчете на 1000 детей до 15 лет. Наибольшее значение этот показатель достиг в Сивинском, Оханском, Косинском муниципальных районах, где школ наблюдается немного, порядка 2–3, но за счет небольшой численности детей получаются значимые показатели.

Если говорить о спортивных сооружениях, количество которых является одним из показателей критерия «Спорт», то больше всего в абсолютном выражении их находится в Перми – 1408 единиц, значительно меньше в Березниках – 564 единицы и в Чайковском муниципальном районе – 428 единицы. Однако стоит отметить, что Чайковский является динамично развивающимся спортивным центром, где имеется, в отличие от Перми, хорошая инфраструктура лыжного и биатлонного спорта, строятся качественные трамплины для летающих лыжников, проводятся соревнования по зимнему и летнему биатлону, размещаются команды во время сборов. Единственным минусом в формировании Чайковского как высококонкурентного спортивного центра является то, что добраться до муниципального района можно только на автомобиле или автобусе, потратив значительное время на дорогу. Возможно, строительство небольшого аэропорта с возможностью перелета из Перми на небольших лайнерах решило бы эту проблему и позволило проводить более масштабные спортивные мероприятия, привлекая больше известных спортсменов.

Пересчет в относительные показатели вывел Горнозаводский муниципальный район в лидеры, на территории которого насчитывается 228 спортивных сооружений. Также вошли в тройку Ильинский и Сивинский муниципальные районы.

Анализ позиции по размещению детско-юношеских спортивных школ в муниципальных образованиях Пермского края показал, что подобных заведений очень мало, в основном на уровне 1–2 единиц, а где-то их вообще нет. Самое большое количество школ размещено в Перми, всего их насчитывается 31 единица. Также больше двух спортивных школ в Краснокамском (6), Добрянском (3) Чусовском (3), Чайковском (3) муниципальных районах, в городских округах Кунгуре (3) и Березники (5).

Исследование критерия «Здравоохранение» показало, что наилучшая обеспеченность врачами населения наблюдается в Перми, краевом центре, ненамного отстают по этому показателю Кудымкар и Березники, самая неблагоприятная ситуация сложилась в Чердынском муниципальном районе. По обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими организациями в лидерах – Оханский муниципальный район и город Пермь, наихудшая ситуация – в Соликамском муниципальном районе. Что касается показателя младенческой смертности, то по нему можно оценить качество медицинского обслуживания и по квалифицированности кадров, и по наличию современного оборудования. Если обратиться к мировой статистике, то минимальная младенческая смертность за 2016 год наблюдалась: в Монако – на уровне

1,8 промилле, в Японии – 2 промилле, в Исландии – 2,1 промилле. В России этот показатель зафиксирован на уровне 6,9 промилле (по данным Росстата – 6,0). В целом по Пермскому краю младенческая смертность соответствует общероссийскому показателю, однако есть 12 районов, где младенческая смертность превышает 10 умерших детей из расчета на 1000 родившихся живыми, и 4 района, где младенческая смертность больше 20 промилле – в Чердынском, Октябрьском, Кишертском и Верещагинском муниципальных районах.

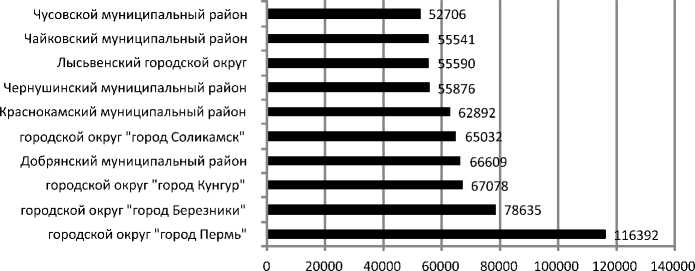

Муниципальная статистика, характеризующая показатель, отражающий общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа или муниципального района в денежном выражении за финансовый год в расчете на одного человека, показала, что потребительский рынок наиболее развит в Перми с большим преимуществом перед другими регионами и слабо развит в Соликамском муниципальном районе, с разницей почти в 10 раз (рис. 5).

Рис. 5. Уровень реализации продовольственных товаров на одного человека в руб. за год в муниципальных районах и городских округах Пермского края / Fig. 5. Level of food product sales per person per year in rubles in municipal districts and city districts of Perm Krai

Источник: составлено авторами по данным Росстата10.

Оценка демографической ситуации в регионе с помощью коэффициента естественного прироста приводит к выводам о том, что ситуация неблагоприятная, потому что практически во всех муниципальных образованиях Пермского края родившихся меньше, чем умерших. Это значит, что эти причины влияют на уменьшение численности населения на изучаемой территории. Исключение составляют 13 территорий. Самый большой положительный естественный прирост составляет 4,6 промилле и наблюдается на территории города Кудымкара. Самая неблагоприятная ситуация по этому показателю в Гремячинском муниципальном районе, где коэффициент имеет значение 14 промилле.

Второй показатель, рассматриваемый при изучении демографических проблем, показал, что доля трудоспособного населения в общей численности жителей практически одинакова по всем исследуемым территориям и колеблется около 53 %. Исключением является Уинский муниципальный район, где доля трудоспособного населения находится на уровне 22 %. Самый большой процент трудоспособного населения наблюдается в Соликамском муниципальном районе.

Наиболее активная деятельность предприятий с точки зрения отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг собственными силами в финансовом выражении в расчете на человека (в руб.) наблюдается в Усольском муниципальном районе (2 652 720 руб.), в Куединском муниципальном районе (1 500 094 руб.) и в городском округе «город Березники» (1 318 916 руб.). Наименьшая активность предприятий – в Юрлинском муниципальном районе, где этот показатель остановился на уровне 8 273 руб.

Характеризуя жилищные условия в Пермском крае, можно сказать, что обеспеченность жильем по всей территории составляет примерно 22 кв. м на человека. Лучше всего обстоят дела в Усольском муниципальном районе, где приходится 31 кв. м жилой площади на человека, а хуже всего – в городе Кудымкар (17 кв. м). При этом доля людей, проживающих в ветхом жилье, практически по всем исследуемым территориям не превышает 3 %, но есть исключения: самый большой процент людей, живущих в ветхом жилье, находится в Гайнском муниципальном районе, где эта доля составляет более 50 %, также высокий процент наблюдается в Косинском муниципальном районе – 28 % и в Красновишерском муниципальном районе – 19 %.

По последнему критерию «Рынок труда и миграционная привлекательность» получились следующие результаты: доля занятых в трудоспособном возрасте на территории Пермского края колеблется от 22 % до 63 %. Наибольшая занятость наблюдается в городе Березники, наименьшая – в Кудымкарском муниципальном районе. По миграционному приросту положительная ситуация только в 9 районах, по всем оставшимся присутствует отрицательный миграционный прирост, т. е. убывающих больше, чем прибывающих на постоянное место жительства. Наибольший отрицательный прирост имеется в Косинском муниципальном районе, на уровне -19 промилле, самая благоприятная обстановка – в Пермском муниципальном районе, где коэффициент является положительным и составляет 6,29 промилле.

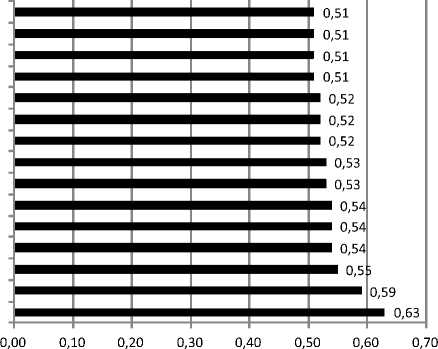

Расчет интегрального индекса качества жизни населения муниципальных образований Пермского края с использованием частных показателей выявил наиболее благоприятные муниципальные районы и городские округа (см. рис. 6), лидером среди них стал городской округ «город Пермь», на втором месте – Частинский муниципальный район, на третьем – Усольский муниципальный район. При этом стоит отметить, что колебания этого индекса невелики: от 0,33 у Кудымкарского муниципального округа, стоящего на последнем месте в ранжированном списке, до 0,63 у лучшего – города Перми.

Это говорит о том, что уровень и качество жизни отличаются по муниципальным образованиям, но не критично, а лучшие территории края имеют значительные пробелы в социально-экономической стратегии, равно как и худшие.

Особо следует обратить внимание на сферу здравоохранения, поскольку столь высокий коэффициент младенческой смертности, а также низкая обеспеченность врачами говорят о том, что здесь есть серьезные проблемы, требующие безотлагательного решения.

Спортивная сфера, по сравнению с другими регионами, в Пермском крае развивается плохо, нет должной инфраструктуры, это касается и ледовых дворцов, и бассейнов, что не позволяет воспитывать молодежь в духе здорового образа жизни, не говоря о том, что Пермский край поставляет очень мало спортсменов международного класса, не считая отдельных территорий и видов спорта. На это влияет малое количество детско-юношеских спортивных школ, неразвитость массового спорта и многие другие параметры.

Учитывая все эти тенденции, негативно влияющие на здоровье человека, получаем в итоге отрицательный естественный прирост в более чем половине населенных пунктов региона, а также отрицательный миграционный прирост, который говорит о том, что людей не устраивают условия проживания и они отправляются в поисках лучших.

городской округ "город Соликамск" Губахинский городской округ

Очерский муниципальный район Пермский муниципальный район

Уинский муниципальный район Горнозаводский муниципальный район

Осинский муниципальный район

Сивинский муниципальный район Краснокамский муниципальный район Чайковский муниципальный район городской округ "город Березники" Добрянский муниципальный район

Усольский муниципальный район

Частинский муниципальный район городской округ "город Пермь"

Рис. 6. Интегральный индекс качества жизни в лучших по этому показателю муниципальных районах и городских округах Пермского края / Fig. 6. Integral index of the quality of life in the best municipal districts and city districts of Perm Krai

Источник: составлено авторами по данным Росстата11.

Независимо от уровня управления, будь это страна, регион или муниципальное образование, конечная цель формирования стратегии социальноэкономического развития территории – повышение благосостояния, а также улучшение уровня и качества жизни населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги исследования параметра качества жизни населения в сочетании с индексом инновационного развития территории на данных Пермского края показал, что уровень жизни в регионе средний и данная территория не имеет ни одного хотя бы близкого к идеальному состоянию критерия, использованному в анализе.

На сегодняшний день ни одна концепция или стратегия регионального развития не обходится без решения проблем активизации функционирования инновационной сферы. Уровень использования инноваций в регионе говорит о том, насколько предприятия, функционирующие на территории, отвечают современным тенденциям управления, как внедряются и применяются новейшие технологии в различных сферах хозяйствования, особенно в социальной, насколько используется человеческий фактор в части накопления и использования интеллектуального потенциала.

Уровень и качество жизни населения в регионе являются определяющими при решении вопросов обучения, трудоустройства, выбора местожительства. Эти показатели отражают успешность мероприятий, проводимых региональными властями в рамках социально-экономических стратегий, нацеленных на повышение конкурентоспособности отдельных территорий внутри региона и края в целом. Высокий уровень социально-экономического развития субъекта РФ привлекает финансовые и трудовые ресурсы, что позволяет территории обеспечить еще более выгодные условия для дальнейшего функционирования.

Исследование выполнено на основе задания на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (тема № 26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие урбанизированных территорий и улучшение среды обитания человека»).

Список литературы Уровень и качество жизни населения в регионе в условиях инновационного развития: муниципальный аспект (на примере Пермского края)

- Аванесов Е. К. Качество жизни и стандартизация индикаторов устойчивого развития //Экономика качества. 2014. № 1 (5). С. 1-11. URL: http://eq-journal.ru/pdf/05/Аванесов.pdf (дата обращения: 25.07.2017).

- Благовестова Т. Е., Налетова Н. Ю. Качество жизни населения: методики оценки//Псковский регионологический журнал. 2014. № 20. С. 56-66.

- Климкина Л. В. Оценка качества жизни региона//Креативная экономика. 2008. № 10. С. 147-152.

- Комарова Н. Н. Роль и место социальной сферы в повышении качества жизни населения региона в контексте обеспечения устойчивого развития//Эффективные системы менеджмента: качество, инновации, устойчивое развитие. 2016. Т. 1, № 5. С. 51.

- Мингалева Ж. А., Паздникова Н. П. Оценка эффективности ресурсного обеспечения мониторинга целевых программ социально-экономического развития регионов//Экономика региона. 2009. № 4. С. 211-214.

- Руднева Л. Н., Мосякина Е. А. Качество жизни населения и устойчивое социально-экономическое развитие регионов//Проблемы устойчивого развития российских регионов: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. 2014. С. 141-143.

- Садыков Р. М. Уровень и качество жизни как фактор обеспечения социальной безопасности территориальных образований//Фундаментальные исследования. 2014. № 11-1. С. 201-205.

- Талалушкина Ю. Н. Социально-экономический подход к изучению качества жизни региона //Региональная экономика и управление: электрон. науч. журнал. 2015. № 4 (44). С. 11-20. URL: http://eee-region.ru/article/4402/(дата обращения: 26.07.2017).

- Трусова К. Е. Качество жизни как целевая функция управления устойчивым социально-экономическим развитием моногорода//Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2012. № 11. С. 181-186.

- Шамаева Е. Ф. Комплексная модель расчета качества жизни в регионе (на основе формализованного принципа устойчивого развития и системы естественнонаучных показателей)//Уровень жизни населения регионов России. 2015. № 3 (197). С. 109-120.

- Farquhar M. Definitions of Quality of Life: Taxonomy//Journal of Advanced Nursing. 1995. Vol. 22, № 3. P. 502-508.

- Igoshev M. Self-Preserving Behavior and Labor Activity of Russian Population//Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Vol. 17, № 3. P. 344-348.

- Krants D., Kifferstein B. Water Pollution and Society . URL: http://www.umich. edu/∼gs265/society/waterpollution.htm (дата обращения: 27.07.2017).

- Moorea M., Gouldb P., Keary B. S. Global Urbanization and Impact on Health//International Journal of Hygiene and Environmental Health. 2003. Vol. 206, № 4-5. P. 269-278.

- Northridge M. E., Sclar E., Biswas P. Sorting out the Connections between the Built Environment and Health: A Conceptual Framework for Navigating Pathways and Planning Healthy Cities//Journal of Urban Health. 2003. Vol. 80, № 4. P. 556-568.

- Schmerl B., Cámara J., Gennari J., Garlan D., Casanova P., Moreno G. A., Glazier T. J., Barnes J. M. Architecture-Based Self-Protection: Composing and Reasoning about Denial-of-Service Mitigations//ACM International Conference Proceeding Series. 2014. Art. № 2.

- Sturm R., Cohen D. A. Suburban Sprawl and Physical and Mental Health//Public Health. 2004. Vol. 118, № 7. P. 488-496.

- Wen L. M., Orr N., Millett C., Rissel C. Driving to Work and Overweight and Obesity: Findings from the 2003 New South Wales Health Survey, Australia//International Journal of Obesity. 2006. Vol. 30, № 5. P. 782-786.