Уровень и структура рождаемости населения Республики Коми: факторы, тенденции, перспективы

Автор: Попова Лариса Алексеевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 т.26, 2022 года.

Бесплатный доступ

Снижение уровня рождаемости, обусловившее новый этап естественной убыли населения России, актуализирует исследования в области рождаемости. В статье рассматриваются динамика уровня рождаемости в Республике Коми, изменения ее структуры по возрасту матери, очередности рождения и брачному статусу матери в городской и сельской местности в течение периода снижения рождаемости 2016-2020 гг. и предшествовавшего ему периода роста 2000-2015 гг., оцениваются обуславливающие их факторы. Исследование выполнено на основе официальных данных Росстата и Комистата и результатов нескольких авторских социологических обследований репродуктивных установок населения. Использованы статистические и социологические методы, динамический и сравнительный анализ, методы условного и реального поколения. Установлено, что существенное превышение в республике среднероссийского уровня рождаемости в последние годы явилось следствием реализации программы регионального материнского капитала, введения пособия на третьего ребенка малообеспеченным семьям, а также возрождения в условиях экономического стимулирования многодетности этнических особенностей репродуктивного поведения у населения коренной национальности. Снижение рождаемости в 2016-2020 гг. определяется уменьшением рождаемости первой и второй очередности, рождаемость третьего и более порядка продолжает увеличиваться как в городе, так и в селе. В городской местности наблюдается сокращение рождаемости во всех без исключения возрастных группах населения, в сельской - лишь в молодых. Таким образом, дифференциация возрастных моделей рождаемости в городской и сельской местности, где третьи рождения всегда происходили в более раннем возрасте, не столько сохраняется, сколько видоизменяется за счет рождений более высокой очередности. В ближайшее время начнется улучшение возрастной структуры женщин репродуктивного возраста, которое обусловит переход стабилизации рождаемости в повышение ее уровня. Его масштабы будут ограничены значительным исчерпанием итоговой детности старших поколений и невысокими репродуктивными установками молодых когорт. Требуется переориентация экономических мер демографической политики на вторые рождения.

Естественный прирост населения, рождаемость, повозрастные коэффициенты, очередность рождений, внебрачные рождения, репродуктивные установки, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/147239171

IDR: 147239171 | УДК: 314.3(470.13) | DOI: 10.15838/ptd.2022.6.122.5

Текст научной статьи Уровень и структура рождаемости населения Республики Коми: факторы, тенденции, перспективы

Демографическая ситуация в стране определяется развитием демографических процессов в регионах. В России – с ее огромной территорией с разными природноклиматическими и заметно различающимися социально-экономическими условиями, многонациональным населением с сохранившимися этническими особенностями демографического поведения и исторически сложившимися устойчивыми региональными различиями в возрастной структуре – региональные демографические исследования всегда представляют значительный интерес. Особую актуальность им придают усиление в стране государственной демографической политики, имеющей региональную специфику, и тот факт, что в последнее время общество столкнулось с новыми вызовами, которые оказывают влияние на текущую демографическую ситуацию и ее перспективы, что, безусловно, требует оценки их проявления в разных субъектах страны.

В 2016 году в России начался второй этап естественной убыли населения1. В отличие от первого этапа (1992–2012 гг.), начало которого было обусловлено пересечением встречных негативных динамик рождаемости и смертности: снижающимся с 1988 года уровнем рождаемости и увеличивающимся с 1990 года уровнем смертности, второй этап, зафиксированный после всего лишь трехлет- него периода положительного естественного прироста, первые четыре года проходил в условиях снижения смертности, т. е. детерминировался только сокращением рождаемости. Начавшись в 2016 году, оно в тот же год имело следствием переход режима воспроизводства населения страны к отрицательному естественному приросту. В 2020– 2021 гг. ощутимый вклад в рост масштабов естественной убыли населения внесло увеличение смертности в условиях пандемии COVID-19. Общий коэффициент естественной убыли вырос с -2,2 на 1000 человек населения в 2019 году до -4,8‰ в 2020 году и до -7,1‰ в 2021 году. Однако повышение смертности в это время было обусловлено непредсказуемыми, форс-мажорными обстоятельствами. Коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, в 2020 году стала причиной 6,8% всех смертных случаев в России (7,6% – в городской местности, 4,4% – в сельской), а в 2021 году – причиной почти пятой части смертей: 19,1% (в городе и селе соответственно 20,7 и 14,6%)2. Новые вызовы, связанные с проведением спецоперации, еще больше усиливают неопределенность в динамике смертности. Вместе с тем динамика рождаемости населения в значительной степени характеризуется долговременными закономерностями, обусловленными факторами, действие которых поддается оценке, что определяет важность исследований этих

Российская Федерация

Республика Коми

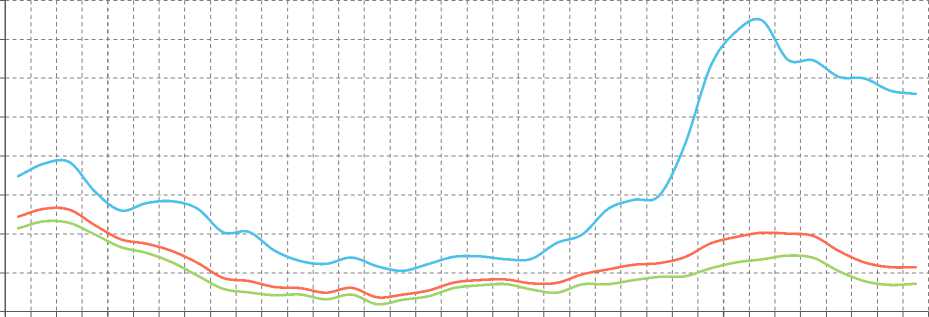

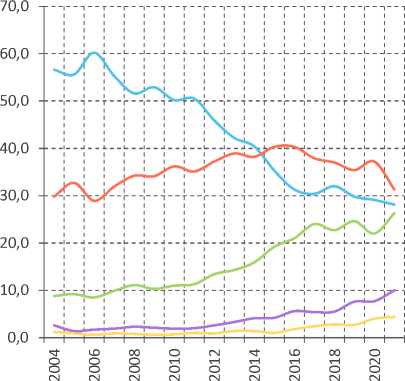

Рис. 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения России и Республики Коми в 1985–2021 гг., детей на одну женщину за весь репродуктивный период

Источники: данные Росстата; официальные издания Комистата.

закономерностей, в том числе в региональном разрезе, с точки зрения повышения достоверности прогнозирования дальнейшего демографического развития и возможности оказания на него позитивного влияния.

В связи с этим цель нашего исследования заключается в выявлении особенностей уровня и структуры рождаемости населения в Республике Коми, выделении определяющих их факторов и оценке перспектив рождаемости.

Материалы и методы

Для реализации цели использованы статистические и социологические методы, динамический и сравнительный анализ, методы условного и реального поколения, графический и табличный приемы визуализации данных. Теоретической основой исследования являются научные работы ведущих отечественных демографов, посвященные изучению рождаемости и репродуктивного поведения населения, оценке эффективности демографической политики. Информационной базой послужили официальные данные Росстата, Демографических ежегодников Республики Коми и информационно-аналитических бюллетеней Комистата «Естественное движение населения Республики Коми», результаты нескольких авторских социологических обследований репродуктивных установок населения. Обработка и анализ социологических данных проведены с помощью программ MS Statistica и MS Excel.

Результаты исследования

Динамика уровня рождаемости в Республике Коми

С 2016 года, после шестнадцатилетнего периода роста (2000–2015 гг.), в России наблюдается снижение уровня рождаемости (рис. 1), в 2020-2021 гг. проявившее признаки стабилизации. Во многом оно определяется ухудшением возрастной структуры женщин детородного возраста, начавшимся еще в 2010–2011 гг. Запаздывание сокращения рождаемости по срокам было обусловлено принципиально новыми мероприятиями просемейной демографической политики: учреждением в 2007 году федерального материнского капитала на второго (последующего) ребенка3 и усилением его в 2011 году региональными капиталами на третьего (последующего) ребенка, – которые не только восстановили растущий тренд рождаемости после заметного понижения уровня в 2005 году, но и позволили продлить позитивные тенденции уже в условиях не- гативного действия возрастной структуры (Калачикова и др., 2012; Римашевская и др., 2012; Елизаров, 2013; Зверева, 2013; Синельников, 2013; Архангельский, 2014; Елизаров, Кочкина, 2014; Попова, 2014; Фаузер, Фаузер, 2014; Валидова, 2018; Тихомирова, Тихомиров, 2020; Капогузов и др., 2021).

Однако повышение уровня рождаемости после введения материнских капиталов во многом определялось таймингом рождений: уплотнением их календаря в стремлении успеть воспользоваться новыми мерами демографической политики, действие которых несколько раз пролонгировалось, но так и осталось ограниченным по срокам. Досрочное исчерпание итоговой плодовитости когорт, наиболее фертильные возрасты которых пришлись на момент учреждения материнских капиталов, явилось фактором, усиливающим структурное понижение рождаемости. Кроме того, и федеральный материнский капитал на второго ребенка, и региональные капиталы на третьего оказались адресованными в основном многочисленным поколениям 1980-х гг. рождения, а также более старшим когортам, которые в начале их реализации были в возрастах вторых, третьих и более рождений и смогли в максимальной степени выполнить свои репродуктивные планы и даже переоценить и превысить их. Малочисленные поколения 1990-х гг. рождения и последующие, также немногочисленные когорты получили стимулирующее воздействие крупномасштабных мер демографической политики на свое репродуктивное поведение в гораздо меньшей степени. Однако модели репродуктивного поведения (уровень установок детности, характер и степень их реализации) именно этих поколений определяют рождаемость в России в настоящее время и в ближайшем будущем, что также внесло вклад в современный этап ее снижения.

В Республике Коми до второй половины 1980-х гг. рождаемость населения заметно превышала общероссийский уровень (см. рис. 1). Во многом это было обусловлено более поздним по сравнению с русскими началом перехода коренного этноса коми, составляющего около четверти населения республики, к ограничиваемой рождаемости (примерно на 5 лет – в городской местности, на 10 – в сельской). По нашим оценкам на основе данных микропереписи населения 1994 года, к концу 1980-х – началу 1990-х гг. у коми в основном завершился переход к малодетности, этническая дифференциация в уровне дет-ности семей практически сгладилась, остались лишь различия, обусловленные моделями репродуктивного поведения городского и сельского населения4. После этого примерно до середины 1990-х гг. величина суммарного коэффициента рождаемости в Коми лишь незначительно превышала показатель в целом по стране, а в 1988–1990 и 1994–1995 гг. его уровень был ниже среднероссийского.

С 1996 года превышение рождаемости в Республике Коми вновь нарастало, и особенно сильным оно оказалось в период 2012–2017 гг. В числе причин этого, безусловно, размер регионального материнского капитала на третьего ребенка5, один из самых значительных по стране, обусловивший очень существенный рост рождаемости сельского населения (рис. 2), для которого сумма 150 тыс. руб. в условиях крайне низкого уровня жизни является огромной. Большую роль, думается, сыграли и введенные в 2013 году ежемесячные пособия в размере детского прожиточного минимума на третьего (последующего) ребенка до достижения им трех лет, назначаемые по принципу малообеспечен-ности семьи6. В селе, где большинство семей являются малообеспеченными, ежемесячно получаемые 10–11 тыс. руб. представля-

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

^^^^^^^^^^е Все население ^^^^^^^^^^^^^^ Городское население ^^^^^^^^^^^^^^ Сельское население

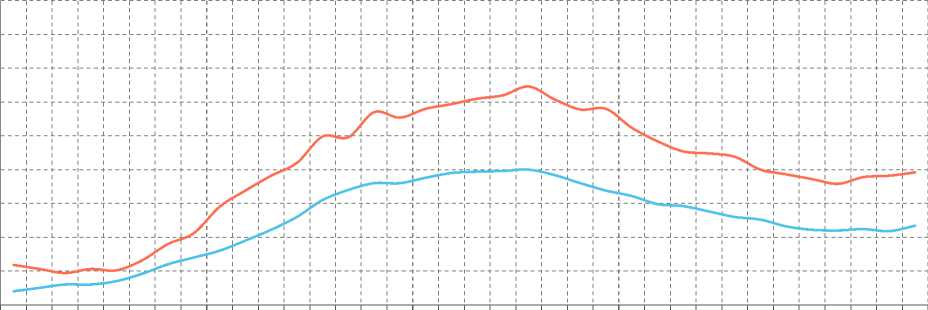

Рис. 2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости городского и сельского населения Республики Коми в 1985–2020 гг., детей на одну женщину за весь репродуктивный период

Источник: официальные издания Комистата.

ют солидную прибавку в семейный бюджет. В результате в сельской местности республики суммарные коэффициенты рождаемости условных поколений 2012–2017 гг. превышали 4 ребенка в расчете на одну женщину за весь репродуктивный период. Уровень рождаемости сельского населения такого же порядка (4,23 ребенка на одну женщину) последний раз рассчитывался в республике на основе результатов переписи населения 1959 года. Все последующие годы суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности уже не превышал 3, максимально приблизившись к этой отметке в 1987 году – 2,92 ребенка (Фаузер и др., 2001, с. 30).

Безусловно, столь высокие суммарные коэффициенты рождаемости сельского населения, рассчитанные для условных поколений последних лет, во многом связаны с особенностями календаря рождений разных реальных поколений: концентрацией их в указанные временные периоды из-за встречного тайминга рождений молодых и старших когорт. Для молодых поколений большее значение имеет стремление успеть воспользоваться федеральным материнским капиталом, имеющим ограниченный срок действия (как уже отмечалось, он до сих пор не является бессрочным), для старших, реализующих третьи и более рождения, зна- чительную роль играют региональный материнский капитал и ежемесячные пособия на третьего (последующего) ребенка в малообеспеченных семьях.

Современный этап снижения рождаемости, сопровождающийся сближением с общероссийским уровнем, начался в Республике Коми в 2015 году – на год раньше, чем в целом по стране7. К 2020 году величина суммарного коэффициента уменьшилась на 22%: с 2,014 ребенка на одну женщину за весь детородный период в 2014 году до 1,571 в 2020 году. Уровень 2020 года почти не отличается от показателя за 2019 год (1,572), т. е. к 2020 году в Коми так же, как и в среднем по России, снижение рождаемости практически завершилось. В городской местности в 2020 году уже фиксировался небольшой рост суммарного коэффициента: с 1,343 до 1,359. В сельской, где за 2000–2014 гг. показатель увеличился более чем в 3 раза, снижение рождаемости продолжается. За 2014–2020 гг. суммарный коэффициент рождаемости сельского населения уменьшился почти на 20%: с 4,741 до 3,796 ребенка на одну женщину. Но это еще очень высокая цифра, намного превышающая уровень сельского показателя за более чем сорокалетний период с начала 1970-х гг. вплоть до 2011 года, свидетельствующая о продолжающемся ис-

Таблица. Темпы прироста (убыли) повозрастных коэффициентов рождаемости населения Республики Коми в 1999–2014 гг. и 2014–2020 гг., %

|

Период |

Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет |

|||||

|

15–19 |

20–24 |

25–29 |

30–34 |

35–39 |

40–49 |

|

|

Все население |

||||||

|

1999–2014 гг. |

-8,7 |

21,9 |

92,7 |

160,9 |

290,6 |

333,3 |

|

2014–2020 гг. |

-58,7 |

-41,2 |

-16,5 |

-7,1 |

-1,9 |

2,2 |

|

Городское население |

||||||

|

1999–2014 гг. |

-17,1 |

-6,2 |

68,7 |

143,9 |

322,1 |

422,2 |

|

2014–2020 гг. |

-57,8 |

-28,3 |

-16,2 |

-11,8 |

-8,7 |

-4,3 |

|

Сельское население |

||||||

|

1999–2014 гг. |

7,4 |

237,8 |

206,3 |

251,7 |

227,8 |

158,1 |

|

2014–2020 гг. |

-58,0 |

-76,2 |

2,4 |

32,2 |

40,9 |

27,5 |

|

Источник: рассчитано по данным из официальных изданий Комистата. |

||||||

черпании итоговой плодовитости старших когорт женщин, что будет одним из сдерживающих факторов предстоящего повышения рождаемости.

Изменения структуры рождаемости

В целом в Республике Коми снижение уровня рождаемости за 2014–2020 гг. характерно для большинства групп населения репродуктивного возраста (табл.). Лишь в группе старше 40 лет зафиксировано продолжающееся повышение рождаемости, однако исключительно за счет сельского населения.

В городской местности увеличение уровня рождаемости за 1999–2014 гг. было обеспечено возрастными группами старше 25 лет, у молодежи от 15 до 24 лет повышение наблюдалось лишь в первые годы роста, до введения крупномасштабных мер демографической политики. В период снижения рождаемости (2014–2020 гг.) повозрастные коэффициенты сократились в городе во всех без исключения возрастах, в том числе старших.

В сельской местности за 1999–2014 гг. уровень рождаемости увеличился во всех возрастных группах, включая самые молодые. При этом в группе 20–24 года произошло очень значительное повышение, особенно в 2011–2014 гг. – в годы введения регионального материнского капитала и еже- месячных пособий на третьего ребенка, что, очевидно, явилось следствием сохранения разных возрастных моделей рождаемости в городской и сельской местности, где третьи рождения происходят в более раннем возрасте. Возрастная мода рождаемости сельского населения (возраст максимального уровня рождаемости) перешла из группы 20–24 года в группу 25–29 лет лишь в 2016 году, когда уже началось снижение рождаемости, в то время как у городского населения такой переход произошел еще в 2008 году (как и по России в целом). По всей вероятности, определенную роль в росте на селе в указанный период уровня рождаемости во всех без исключения возрастных группах сыграло также возрождение в условиях экономического стимулирования многодетности этнических особенностей репродуктивного поведения: в сельской местности коми составляют более половины населения. В 2014–2020 гг. здесь зафиксировано сокращение рождаемости пока только у молодежи до 24 лет, у населения старше 25 лет рождаемость продолжает увеличиваться и в условиях снижения общего уровня рождаемости. По нашей оценке, в 2021 году возрастная мода рождаемости в сельской местности республики перешла в группу 30–34 года8, что, очевидно, связано с опережающим увеличением доли рожде-

^^^^^^^^^^е первое

^^^^^^^^^^^^^^ второе ^^^^^^^^^^^^^^ третье

^^^^^^^^^^^^^^ четвертое и более

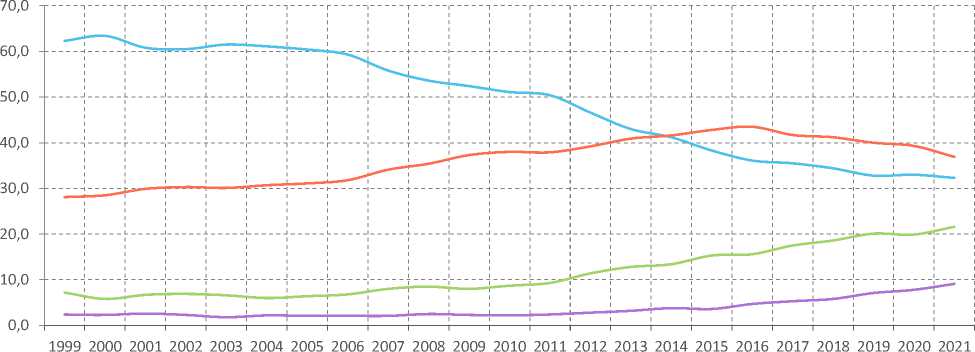

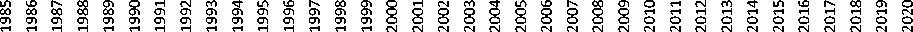

Рис. 3. Изменение структуры рождаемости населения Республики Коми по очередности рождения в 1999–2021 гг., %

Примечание: рассчитано в % к общему числу родившихся у матерей, указавших очередность рождений.

Источник: официальные издания Комистата.

ний выше третьего порядка. Т. е. дифференциация возрастных моделей рождаемости в городской и сельской местности в последние годы видоизменяется.

Необходимо отметить, что в таблице рассмотрена динамика повозрастных коэффициентов рождаемости, рассчитанных с использованием возрастной структуры населения, базирующейся на ежегодных текущих оценках на основе результатов переписи 2010 года. После подведения итогов переписи 2021 года возрастная структура населения за 2011–2020 гг. будет пересчитана – соответственно, несколько изменятся величины повозрастных коэффициентов, что, возможно, внесет определенные коррективы не только в темпы, но даже и направления их динамики. Однако изменения в доле рождений разной очередности по порядку рождения в целом подтверждают закономерности динамики повозрастных коэффициентов.

Рассматривая структуру рождаемости по порядку рождения, следует иметь в виду, что согласно Федеральному закону № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»9 с 1999 года информация об очередности рождения была исключена из записей актов о рождении. В начале 2000-х гг. даже в тех регио- нах (примерно 60 субъектов РФ, в том числе Республика Коми), где статистика по очередности рождений продолжала разрабатываться на основе медицинских свидетельств о рождении, доля рождений с неуказанной очередностью была очень велика. Однако с 2004 года она не превышает в регионе 0,3%.

Динамика структуры рождаемости по очередности рождения (рис. 3) показывает уменьшение в Коми удельного веса первых рождений как в период роста рождаемости 2000–2014 гг., так и после начала снижения (лишь в 2020 году зафиксировано небольшое увеличение доли первенцев). В 2014 году траектории первых и вторых рождений пересеклись – доля первых рождений стала меньше доли вторых. Процент вторых рождений увеличивался в период повышения рождаемости, а с 2017 года наблюдается его сокращение. Рождения более высокого порядка с 2001 года демонстрируют неуклонный рост, в том числе и в последние годы, в период снижения рождаемости. В целом за 2000–2021 гг. удельный вес третьих рождений увеличился в Коми в 3,7 раза, составив в 2021 году 21,6% всех рождений. Доля четвертых и более рождений выросла за эти годы в 4,0 раза, достигнув 9,1%. Т. е. совре- менный этап сокращения уровня рождаемости обусловлен снижением рождаемости первой и второй очередности, рождаемость третьего и более порядка продолжает увеличиваться. В 2021 году почти треть рождений в Республике Коми (30,7%) произошли в многодетных семьях.

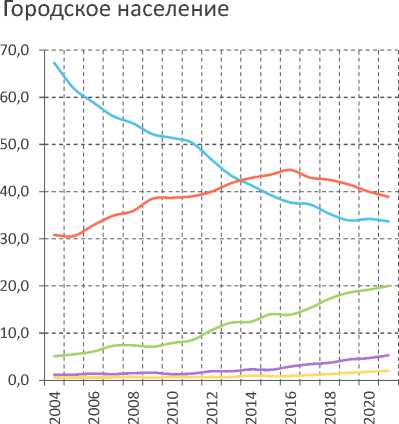

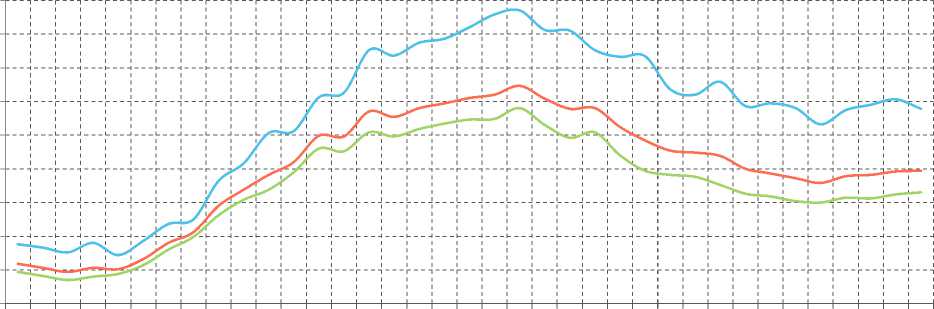

Динамика структуры рождаемости по очередности рождения в городской и сельской местности, рассмотренная за период, характеризующийся единичными случаями рождений без указанной очередности, в целом схожая (рис. 4). На протяжении всего рассматриваемого периода сокращалась доля первых рождений и росла доля рождений третьего и более высоких порядков, а траектория удельного веса вторых рождений имела точку перегиба в 2017 году, когда повышение сменилось убывающим трендом. Т. е. как в городской, так и в сельской местности современный этап снижения уровня рождаемости определяется первыми и вторыми рождениями, в то время как удельный вес рождений высокого порядка продолжает увеличиваться. При этом в селе заметно меньше, чем в городе, процент первых и вторых рождений и больше доли рождений высокой очередности, траектории которых в последнее десятилетие становятся все круче, с чем, очевидно, и связан переход возрастной моды рождаемости сельского населения в группу 30–34 года. Ранее в статье отмечалось, что очень высокие суммарные коэффициенты рождаемости сельского населения последних лет во многом обусловлены особенностями календаря рождений разных реальных поколений, однако динамика структуры рождаемости по очередности рождения показывает, что заметно увеличилась и итоговая детность старших реальных поколений (родившихся в 1970–1980-е гг.).

Рассматривая изменения в структуре рождаемости населения Республики Коми, нельзя обойти вниманием динамику доли рождений вне брака, поскольку высокий уровень внебрачной рождаемости (рис. 5) – по этому показателю республика традиционно входит в первую десятку российских регионов – также относится к этническим особенностям репродуктивного поведения коренного этноса. Для коми традиционно характерно лояльное отношение к вопро-

^^^^^^^^^^е первые рождения

^^^^^^^^^^е вторые рождения

^^^^^^^^^^е третьи рождения

^^^^^^^^е четвертые рождения пятые и более рождения

Сельское население

Рис. 4. Изменение структуры рождаемости по очередности рождения в городской и сельской местности Республики Коми в 2004–2021 гг., %

Источник: официальные издания Комистата.

55,0

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

^^^^^^^^^^ Российская Федерация ^^^^^^^^^^е Республика Коми

Рис. 5. Динамика доли рождений вне зарегистрированного брака в Российской Федерации и Республике Коми в 1985–2020 гг., %

Источники: данные Росстата; официальные издания Комистата.

су о допустимости добрачного сексуального опыта у женщин и к внебрачной рождаемости. Издавна среди коми не только добрачная половая связь женщины, но и рождение ребенка вне брака не рассматривались ни как греховное явление, ни как социальная проблема (Попов, 1874, с. 9). Истоки такого отношения содержатся непосредственно в древнем языческом мировосприятии коми-зырян, элементы которого в значительной степени сохранились после принятия христианства (Налимов, 1903, с. 82), и в исторически сложившейся экономической самостоятельности коми женщины (Вологдин, 1878, с. 78–79). Подробнее этот вопрос рассмотрен в авторской монографии10.

Наиболее значительная доля рождений вне зарегистрированного брака была зафиксирована в России в 2005 году – незадолго до введения новых мер демографической политики в области рождаемости. Тогда же в Республике Коми наблюдалось максимальное, на 12,3 п. п., превышение среднероссийского уровня внебрачной рождаемости (42,3% против 30,0%). Дальнейший рост рождаемости в условиях реализации крупномасштабных мер просемейной демографической политики сопровождался устойчивым снижением процента внебрачных рождений по России и в регионе, что позволяет позитивно оценить учреждение материнских капиталов с точки зрения увеличения семейной составляющей рождаемости, а также сближением республиканского уровня внебрачной рождаемости со среднероссийским. В условиях снижения рождаемости с 2018 года вновь наметился некоторый рост удельного веса внебрачных рождений, которому сопутствует расхождение республиканской траектории с общероссийской.

И по стране в целом, и в Республике Коми уровень внебрачной рождаемости в сельской местности заметно выше, чем в городской (рис. 6). Причем сближения не прослеживается ни в условиях роста рождаемости, ни в условиях снижения. Конечно, рождения вне зарегистрированного брака – далеко не однозначный феномен. Часть их регистрируется по совместному заявлению обоих родителей, косвенно свидетельствуя о наличии фактической семьи или визитного брака или, по меньшей мере, подтверждая право на получение алиментов на содержание и воспитание ребенка. Другая часть регистрируется по заявлению одной матери, что тоже не всегда исключает наличия устойчивых отношений между родителями, но чаще всего приводит к воспитанию ребенка оди-

55,0

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

^^^^^^^^^^^^^м Все население ^^^^^^^^^^ Городское население ^^^^^^^^^^^^^^ Сельское население

Рис. 6. Динамика доли рождений вне зарегистрированного брака в городской и сельской местности Республики Коми в 1985–2021 гг., %

Источник: официальные издания Комистата.

нокой матерью или совместно с неродным отцом. В 2021 году 56,7% всех внебрачных рождений в Республике Коми зарегистрированы по совместному заявлению родителей, однако в 2017 году этот показатель достигал 64,5%. Т. е. в последние годы, в условиях снижения рождаемости, вновь наметился не только рост удельного веса рождений вне брака, но и увеличение процента внебрачных рождений, зарегистрированных по заявлению одной матери, что можно оценить как свидетельство ухудшения качественной структуры рождаемости с точки зрения экономических и социализирующих возможностей семьи.

Репродуктивные установки населения в условиях новых мер демографической политики

Выше отмечалось, что уровень рождаемости детерминируется преобладающими моделями репродуктивного поведения населения: уровнем установок детно-сти, характером и степенью их реализации. Репродуктивное поведение наряду с матримониальным, самосохранительным и миграционным рассматривается как вид демографического поведения населения (Архангельский и др., 2005). Оно понимается как система действий и отношений, опосредующих рождение определенного числа детей в браке и вне брака или отказ от деторождения, регулирующийся биологиче- скими, экономическими, психологическими и социальными факторами (Антонов, 1980; Борисов, 2001; Медков, 2009). Результатом репродуктивного поведения является не только число детей, абортов, распространенность применения контрацепции, но и изменение установок детности, которые связаны с переопределением ситуации под влиянием социального воздействия на ценностные ориентации человека (Антонов, Медков, 1996). К числу факторов, оказывающих социальное воздействие на уровень формирующихся у молодежи репродуктивных установок и на их изменение с течением времени, безусловно, следует отнести меры демографической политики в области рождаемости.

Ранее, на основе анализа статистики рождаемости и сравнительного анализа результатов социологических обследований, проведенных автором в 2008–2009 и 2013 гг., был получен вывод о том, что укрепление федерального материнского капитала региональным содействовало не только продлению тенденции роста рождаемости уже при ухудшении возрастной структуры, повышению уровня реализации репродуктивных установок населения и усилению семейной компоненты рождаемости, но и увеличению самого уровня установок детности, в том числе у самых молодых когорт населения (Попова, 2016). Сравнение репродуктивных установок молодых поколений, выявленных в ходе проведенного в 2015–2016 гг. обследования молодежи 15–26 лет, с результатами обследования 2013 года показало, что в условиях продления срока действия материнского капитала на второго ребенка у поколения 1989–1993 гг. рождения, которое на момент обследования (2015–2016 гг.) стало его адресатом, произошел рост установок детности. В то же время у когорты 1994–1998 гг. в отсутствие расширения спектра мероприятий по поддержке рождаемости наметилось снижение уровня репродуктивных установок. А на установки детности самых молодых участников указанного обследования, родившихся в 1999–2000 гг., демографическая политика 2006–2011 гг. уже не оказала никакого влияния (Попова, Шишкина, 2016).

В 2016 году в России возобновилась естественная убыль населения, обусловленная начавшимся снижением рождаемости. В этих условиях мероприятия политики в области рождаемости были существенно расширены – в основном начиная с 2018 года. Новых мер достаточно много, но большинство из них назначаются по принципу малообеспе-ченности и скорее являются мерами социальной политики, призванными оказать помощь семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. В то же время льготную ипотеку при рождении второго (последующего) ре-бенка11 (а с июля 2021 года – первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года), погашение части ипотеки при рождении третьего (последующего) ребенка, увеличение налоговых льгот на имущество многодетных семей, материальную помощь молодым семьям при рождении первенцев и особенно возможность оформить сертификат на материнский капитал уже при рождении первого ребенка12, безусловно, можно считать мерами демографической политики в области рождаемости, способствующими, по меньшей мере, более полной реализации существующих репродуктивных планов населения, о чем свидетельствуют некоторое уменьшение в 2018–2020 гг. темпов снижения рождаемости по сравнению с 2017 годом и наметившаяся в 2020–2021 гг. – еще до начала улучшения возрастной структуры женщин репродуктивного возраста (по нашим оценкам, она начнется не раньше 2023 года (Попова, Шишкина, 2017, с. 104)) – стабилизация уровня суммарного коэффициента.

Для оценки влияния новых мер демографической политики на репродуктивные установки молодых когорт населения были использованы результаты социологического обследования «Здоровье и качество жизни населения», проведенного в декабре 2020 года (Попова и др., 2021). Наряду с вопросами, касающимися оценки населением антиковид-ных мер 2020 года, качества медицинского обслуживания, состояния своего здоровья, характера собственного образа жизни и пр., респондентам были заданы стандартные вопросы об их репродуктивных установках.

Анализ полученных результатов (Попова, 2022) позволяет сделать вывод о том, что расширение мер демографической политики в 2018–2000 гг. не оказало позитивного воздействия на уровень репродуктивных установок населения. Более того, динамику установок детности молодых поколений, определяющих современный уровень рождаемости и его ближайшие перспективы, в сравнении с установками, выявленными в результате исследования 2015–2016 гг., можно оценить как понижающуюся. Это, конечно, всего лишь оценка, основанная на региональных исследованиях, но она позволяет усомниться в правильности выбранного направления демографической политики последних лет. На наш взгляд, главные причины отсутствия позитивного влияния расширения перечня ее мер на уровень установок детности мо- лодых когорт населения – это адресность по малообеспеченности большинства новаций в области помощи семьям с детьми, которая акцентирует внимание на экономической невыгодности детей для семьи, и переориентация демографической политики на первые рождения. С одной стороны, направленность на первенцев определяет вовлечение в сферу действия демографической политики именно молодых когорт, улучшая условия реализации репродуктивных установок – и это нашло отражение в стабилизации суммарного коэффициента (а также в некотором росте доли первенцев в 2020 году). С другой стороны, переориентация демографической политики на первые рождения способствует понижению уровня репродуктивных установок молодых когорт, что получит отражение в перспективах рождаемости.

По нашему мнению, необходимо обратное перенаправление экономических мер демографической политики на вторые рождения, тем более что поддержку вторых рождений можно считать самой просемей-ной мерой демографической политики, поскольку вторые чаще рождений других очередностей происходят в условиях полной, официально зарегистрированной семьи, которая обеспечивает максимально благоприятные условия для социализации детей. Но при этом в демографической политике ни в коем случае нельзя откатываться назад. При обязательном сохранении и федерального материнского капитала (с правом реализации части суммы уже при рождении первенца), и региональных материнских капиталов на третьего ребенка необходимо усилить меры, стимулирующие вторые рождения, например, заморозив размер сертификата федерального материнского капитала, оформляемого при первом рождении, активно проиндексировать размер, назначаемый при втором рождении, чтобы он превысил величину при рождении первенца. Аналогичную механику выплат следует применить и к региональным капиталам на третьего ребенка, назначая основную ее часть уже при рождении второго ребенка. Кроме того, материнским капиталам необходимо придать, наконец, постоянный, бессрочный характер, чтобы укрепить доверие молодежи к ним и в дальнейшем избегать феномена досрочного исчерпания итоговой фертильности реальных поколений в стремлении успеть реализовать право на них. Все это тем более важно, что усиление мер, направленных на вторые рождения, в настоящее время будет адресовано самой малочисленной когорте второй половины 1990-х гг. рождения, активизация репродуктивного поведения которой соответствует долгосрочным целям демографического развития России. И это сможет позитивно повлиять на уровень установок детности еще более молодых поколений 2000-х гг. рождения, тоже весьма немногочисленных.

Заключение

Таким образом, в течение последних 25 лет уровень рождаемости в Республике Коми стабильно превышает среднероссийский. Особенно существенное превышение наблюдалось в 2012–2017 гг. за счет очень высоких (более 4 детей) суммарных коэффициентов рождаемости в сельской местности, что явилось следствием реализации программы регионального материнского капитала на третьего ребенка, одного из самых значительных по стране, введения ежемесячного пособия на третьего ребенка малообеспеченным семьям и возрождения в условиях экономического стимулирования многодетности этнических особенностей репродуктивного поведения у населения коренной национальности.

Повышение уровня рождаемости в 2000– 2014 гг., сопровождавшееся увеличением в республике удельных весов рождений всех очередностей, кроме первой, в сельской местности было обусловлено всеми группами репродуктивного возраста, в городской – возрастными группами старше 25 лет.

В 2015 году, на год раньше, чем по России, в Коми началось отсроченное введением крупномасштабных мер демографической политики структурное понижение рождаемости, перешедшее к 2020 году в стабилизацию. Оно определяется уменьшением рождаемости первой и второй очередности. Удельный вес рождений третьего и более порядка продолжает увеличиваться как в городе, так и в селе. При этом в городской местности наблюдается сокращение уровня рождаемости во всех без исключения возрастных группах, в сельской – лишь в молодых, до 24 лет. Т. е. дифференциация возрастных моделей рождаемости в городской и сельской местности, где третьи рождения всегда происходили в более раннем возрасте, не столько сохраняется, сколько видоизменяется. Возрастная мода рождаемости перешла в сельской местности из группы 20–24 года в группу 25–29 лет существенно позже, чем в городе, однако в 2021 году оценивается ее переход в группу 30–34 года – за счет рождений выше третьей очередности.

Укрепление федерального материнского капитала региональным содействовало продлению тенденции роста рождаемости уже при ухудшении возрастной структуры, повышению уровня реализации репродуктивных установок населения, усилению семейной компоненты рождаемости, увеличению установок детности, в том числе у самых молодых когорт населения. Новые меры демографической политики, введенные в

2018–2020 гг., способствуют более полной реализации существующих репродуктивных планов, о чем свидетельствует наметившаяся в 2020–2021 гг. – еще до начала улучшения возрастной структуры репродуктивных контингентов – стабилизация уровня суммарного коэффициента. Однако они не оказали позитивного воздействия на уровень репродуктивных установок. Более того, динамику установок детности молодых поколений, определяющих современный уровень рождаемости и его ближайшие перспективы, можно оценить как понижающуюся. В основе этого адресность по малообеспеченности большинства новаций в области помощи семьям с детьми и переориентация демографической политики на первые рождения.

В ближайшее время начнется улучшение возрастной структуры женщин репродуктивного возраста, которое обусловит переход стабилизации рождаемости в повышение ее уровня. Его масштабы будут ограничены значительным исчерпанием итоговой детности старших поколений и невысокими репродуктивными установками молодых когорт. Требуется переориентация экономических мер демографической политики на вторые рождения.

Список литературы Уровень и структура рождаемости населения Республики Коми: факторы, тенденции, перспективы

- Антонов А.И. (1980). Социология рождаемости. Москва: Статистика. 161 с.

- Антонов А.И., Медков В.М. (1996). Социология семьи. Москва: Изд-во Моск. ун-та. 304 с.

- Архангельский В.Н. (2014). Оценка демографической результативности мер помощи семьям с детьми в России // Демография и социальная экономика. № 1. С. 108-120.

- Архангельский В.Н., Елизаров В.В., Зверева Н.В., Иванова Л.Ю. (2005). Демографическое поведение и его детерминация. Москва: ТЕИС. 351 с.

- Борисов В.А. (2001). Демография. Москва: Nota Bene. 272 с.

- Валидова А.Ф. (2018). Влияние демографической политики на показатели рождаемости в Российской Федерации и в Республике Татарстан // Регионология. Т. 26. № 3. С. 494-511.

- Вологдин П. (Засодимский П.В.) (1878). Лесное царство // Слово. Санкт-Петербург. С. 57-88 (сентябрь -октябрь), 145-185 (ноябрь).

- Елизаров В.В. (2013). Семейная политика: прошлое, настоящее, будущее // Стратегия демографического развития России: рождаемость и семейная политика: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Вып. 1. Москва: Экон-Информ. С. 10-28.

- Елизаров В.В., Кочкина Е.В. (2014). Государственная семейная и демографическая политика в России: к разработке эффективных мер повышения рождаемости. Москва: Вариант. 162 с.

- Зверева Н.В. (2013). Действенность мер демографической политики в области рождаемости: оценки населением // Вестник Самарского гос. экономического ун-та. № 9. С. 15-27.

- Калачикова О.Н., Шабунова А.А., Ласточкина М.А. (2012). Тенденции и перспективы демографического развития России и Вологодской области // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 5 (23). С. 143-153.

- Капогузов Е.А., Чупин Р.И., Харламова М.С. (2021). Оценка результативности семейной политики в направлении увеличения доходов россиян и снижения уровня бедности // Вопросы управления. № 4 (71). С. 108-122.

- Медков В.М. (2009). Демография. Москва: ИНФРА-М. 683 с.

- Налимов В.П. (1903). Некоторые черты из языческого миросозерцания зырян // Этнографическое обозрение. Кн. 57. № 2. С. 76-86.

- Попов К. (1874). Зыряне и Зырянский край / под ред. Н.А. Попова // Труды этнографического отдела. Москва. Кн. 3. Вып. 2. 89 c.

- Попова Л.А. (2014). Оценка эффективности государственных демографических инициатив // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 1 (31). С. 125-137.

- Попова Л.А. (2016). Современная российская демографическая политика в области рождаемости: результаты и направления совершенствования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 2 (44). С. 79-93.

- Попова Л.А. (2022). Репродуктивные установки молодых реальных поколений в условиях усиления мер демографической политики // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. № 2. С. 95-111. DOI: 10.15593/2224-9354/2022.2.7

- Попова Л.А., Милаева Т.В., Зорина Е.Н. (2021). Самосохранительное поведение населения: поколен-ческий аспект // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 5. С. 261-276. DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.15

- Попова Л.А., Шишкина (Зырянова) М.А. (2016). Брачно-семейные и репродуктивные установки современной молодежи // Проблемы развития территории. № 5 (85). С. 57-71.

- Попова Л.А., Шишкина (Зырянова) М.А. (2017). Влияние современной российской демографической политики на тенденции и перспективы рождаемости населения. Сыктывкар: Коми республиканская типография. 128 с.

- Римашевская Н.М., Доброхлеб В.Г., Янчук Ю.Н. (2012). Изменение посемейной структуры населения как следствие «новой» пронаталистской политики в России // Демографическое настоящее и будущее России и ее регионов: мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. Вып. 1. Москва: Экон-Информ. С. 87-94.

- Синельников А.Б. (2013). Влияние семейной и демографической политики на брачность и рождаемость // Стратегия демографического развития России: рождаемость и семейная политика: мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. Вып. 1. Москва: Экон-Информ. С. 127-135.

- Тихомирова Т.М., Тихомиров Н.П. (2020). Оценка результативности программы материнского капитала в регионах России // Федерализм. № 1 (97). С. 5-26.

- Фаузер В.В., Рожкин Е.Н., Загайнова Г.В. (2001). Республика Коми в XX веке: демография, расселение, миграция. Сыктывкар: Полиграф-сервис. 124 с.

- Фаузер В.В., Фаузер Г.Н. (2014). Государственная политика решения социально-трудовых и демографических проблем Севера России. Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского гос. ун-та. № 2. С. 137-147.