Уровень экологической культуры учащихся 9-х классов: эмпирическое исследование

Автор: Клементьева Анжелика Александровна

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Трибуна молодых ученых

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты эмпирического исследования уровня экологической культуры учащихся девятых классов средней школы. Цель исследования - изучение сформированности различных компонентов экологической культуры школьников. Использовались методики «Характеристика экологических представлений»,«Самооценка отношения к природе» и вербальная ассоциативная методика «Доминирующая установка в отношении к природе» А. В. Гагарина. Анализ полученных данных выявил преобладание антропоцентрической ориентации и недостаточно высокий уровень развития экоцентрического мировоззрения у большинства респондентов. Отмечается недостаточная зрелость этического компонента экологического сознания и значительная доля прагматического восприятия природы. Полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего развития экологического образования, направленного на формирование целостной экологической культуры учащихся.

Экологическая культура, экологическое образование, экологическое сознание, антропоцентризм, экоцентризм, отношение к природе, учащиеся, эмпирическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/143184547

IDR: 143184547

Текст научной статьи Уровень экологической культуры учащихся 9-х классов: эмпирическое исследование

Актуальность глубокого изучения и формирования экологической культуры школьников в современном обществе не вызывает сомнений. Об этом ясно свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, указывающие на критически высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов во многих регионах России. Тревожным следствием сложившейся экологической ситуации является рост заболеваемости и увеличение показателей смертности населения, напрямую связанных с неблагоприятным состоянием окружающей среды [7].

Важность исследования компонентов и уровня экологической культуры обусловливает необходимость четкого определения данного понятия. Э. В. Гирусов определил экологическую культуру как «обеспечение прогресса общества в его единстве с природной средой, включающее в себя экологическое знание, безопасные или даже благоприятные для природного равновесия технологии деятельности, нормы и ценности, навыки поведения, созерцание и чувства и распространяющееся на всю систему активности людей» [3]. В представленном определении подчеркивается важность единства человека и общества с природной средой и охватывается широкий спектр элементов, формирующих экологически ответственное поведение. Э. В. Гирусов выделяет не только знания и технологии, но и, что особенно важно, этические и эмоциональные аспекты взаимодействия с природой.

Продолжая эту мысль, можно сказать, что такое определение экологической культуры акцентирует внимание на комплексном характере этой концепции. Это не просто набор отдельных мер или знаний, а целостная система, пронизывающая все сферы человеческой деятельности и включающая в себя когнитивный компонент (знания об экологии), аксиологический компонент (ценностное отношение к природе) и поведенческий компонент (экологически ответственное поведение) [5].

Исходя из вышеизложенного, важно отметить целесообразность интеграции экологических знаний и экологической проблематики в содержание различных дисциплин школьной программы, что позволит учащимся проследить взаимосвязь антропогенной деятельности и состояния окружающей среды [8]. Регулярное информирование учащихся о негативных последствиях антропогенного влияния на окружающую среду и ознакомление с методами проэкологической деятельности будет способствовать позитивным изменениям в их поведении и сохранению биоразнообразия планеты ради нее самой.

В ходе формирования ценностного отношения к природе педагогам следует учитывать важность эмоциональной составляющей образовательного процесса. Создание благоприятной эмоциональной среды в контексте экологического образования способствует повышению мотивации к изучению экологических проблем и готовности к их устранению [4].

Современное общество характеризуется преобладанием потребительской модели поведения, что обусловливает необходимость пересмотра подходов к экологическому образованию. В связи с этим становится значимой интеграция практической деятельности экологической направленности в образовательный процесс. Непосредственное участие школьников в природоохранных мероприятиях, исследовательских проектах и иных формах активного взаимодействия с окружающей средой способствует трансформации теоретических знаний в личностно значимый опыт [1].

Практическая деятельность обеспечивает формирование деятельностного компонента экологической культуры, включающего развитие соответствующих умений и навыков, а также интернализацию ценностных ориентаций через непосредственное соприкосновение с экологическими проблемами и возможностями их решения. Таким образом, практический опыт выступает ключевым фактором в становлении проэкологиче-ского поведения.

Помимо низкого уровня вовлеченности в природоохранную деятельность среди населения отмечается распространенная ошибочная убежденность в неисчерпаемости природных ресурсов, что свидетельствует о том, что экологическая культура находится еще только на начальной стадии своего формирования [6].

Методики и процедура исследования

В эмпирическом исследовании, направленном на изучение уровня экологической культуры, приняли участие учащиеся девятых классов школы № 1793 города Москвы. К исследованию были приглашены 14 девочек и 12 мальчиков. Сбор данных осуществлялся посредством онлайн-опроса с использованием платформы «Яндекс Формы». Данный инструментарий обеспечил стандартизацию процедуры сбора данных и удобство для респондентов.

Для исследования уровня познавательной активности личности в области гуманистического взаимодействия с окружающей средой была выбрана методика «Характеристика экологических представлений» А. В. Гагарина. Эта методика дает возможность оценить познавательную активность, анализируя преобладание антропоцентрических или экоцентрических экологических взглядов человека и их изменения в результате целенаправленного гуманистически ориентированного воспитательного процесса. Такой анализ дает представление о глубине понимания экологических проблем и готовности к ответственному взаимодействию с природой.

В контексте современных экологических вызовов особую актуальность приобретает изучение личностного отношения к природе как фундаментального фактора, детерминирующего поведенческие стратегии индивида в сфере природопользования. Для оценки интенсивности данного показателя в рамках нашего исследования применяется методика «Самооценка отношения к природе» А. В. Гагарина.

Интенсивность личностного отношения к природе рассматривается нами в качестве ключевого предиктора формирования индивидуальных стратегий поведения в сфере взаимодействия с природной средой. Предполагается, что более высокий уровень интенсивности личностного отношения к природе связан с выбором ответственных и устойчивых моделей природопользования, характеризующихся бережным отношением к природным ресурсам, минимизацией негативного воздействия на экосистемы и активным участием в природоохранной деятельности.

С целью выявления преобладающего типа восприятия природы в нашем исследовании применяется вербальная ассоциативная методика «Доминирующая установка в отношении к природе» А. В. Гагарина. Данная методика позволяет опосредованно диагностировать когнитивные и эмоциональные структуры, лежащие в основе отношения личности к природным объектам и явлениям. На основе анализа вербальных ассоциаций, возникающих в ответ на стимульные слова, связанные с природой, представляется возможным дифференцировать четыре типа установок:

-

— Эстетическая установка характеризуется восприятием природы преимущественно как источника красоты, гармонии и эстетического наслаждения. Доминирующими ассоциациями являются образы, связанные с визуальной привлекательностью ландшафтов, флоры и фауны.

-

— Когнитивная установка отражает тенденцию воспринимать природу прежде всего как объект познания, исследования и получения знаний. Преобладают ассоциации, связанные с научными категориями, процессами, закономерностями и информацией о природных явлениях.

-

— Этическая установка проявляется в восприятии природы как объекта, обладающего внутренней ценностью и требующего охраны, защиты и ответственного отношения. Типичными ассоциациями являются понятия, связанные с экологической ответственностью, сохранением биоразнообразия и предотвращением вреда окружающей среде.

-

— Прагматическая установка характеризуется восприятием природы преимущественно с точки зрения

ее утилитарной ценности и возможности использования для удовлетворения материальных потребностей человека. Доминируют ассоциации, связанные с ресурсами, пользой, выгодой и эксплуатацией природных объектов.

В контексте данной методики первые три типа установок — эстетическая, когнитивная и этическая — объединены в категорию установок гуманистической направленности. Данная интеграция обусловлена их общей ориентацией на признание внутренней ценности природы, стремлением к гармоничному взаимодействию и пониманием необходимости ее сохранения, в отличие от прагматической установки, акцентирующей исключительно инструментальное значение природной среды [2].

Результаты исследования

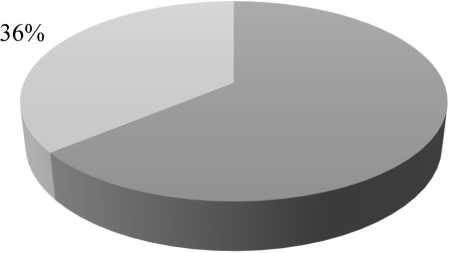

Анализ ответов, полученных в ходе проведенного опроса среди учащихся девятых классов, выявил статистически значимое преобладание антропоцентрической ориентации в восприятии природы у большинства респондентов. Количественный анализ показал, что 64% (рис. 1) выборки продемонстрировали доминирование антропоцентрических взглядов, характеризующихся восприятием природной среды преимущественно с позиции ее утилитарной ценности и потенциальной выгоды для человека. Данный результат указывает на недостаточную сформированность экоцентрического мировоззрения у значительной части исследуемой группы, что подразумевает ограниченное признание самоценности природных объектов и экосистем, а также необходимости их сохранения вне зависимости от непосредственных человеческих потребностей.

В то же время, 36% (рис. 1) опрошенных продемонстрировали представления, находящиеся в переходном состоянии. Данная категория характеризуется элементами признания взаимовыгодного единства человека и природы, что может свидетельствовать о начальном этапе формирования более сбалансированного экологического мировоззрения, учитывающего как антропоцентрические, так и экоцентрические аспекты взаимодействия.

Никто из респондентов (рис. 1) не продемонстрировал устойчивую ориентацию на экологическую целесообразность. Отсутствие учащихся с доминирующими экоцентрическими представлениями подчеркивает актуальность дальнейшего развития образовательных и воспитательных программ, направленных на формирование глубокого понимания экологических взаимосвязей и ценности природы как самостоятельной системы. Полученные данные указывают на необходимость целенаправленного формирования у школьников установок, ориентированных на признание внутренней ценности природы и ответственности человека за ее сохранение.

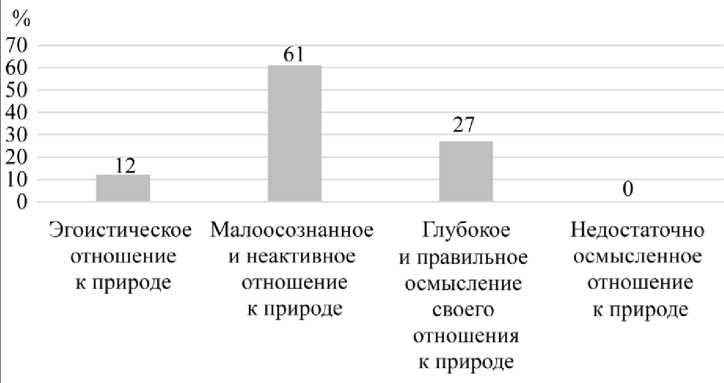

Анализ результатов методики «Самооценка отношения к природе» выявил неоднородность в уровне осознанности и характере взаимодействия учащихся с окружающей средой. Значительная доля респондентов,

0%

-

■ Экологические представления антропоцентричны

Экологические представления в переходном состоянии

(к признанию взаимовыгодного единства человека и природы)

-

■ Экологические представления о мире ориентированы

на экологическую целесообразность

Рис 1. Характеристика экологических представлений учащихся.

Рис. 2. Самооценка отношения к природе.

составляющая 61% (рис. 2) выборки, продемонстрировала характеристики мало осознанного и пассивного взаимодействия с природой. Данный показатель свидетельствует о недостаточной рефлексии собственной роли в экологических процессах и низкой степени вовлеченности в природоохранную деятельность.

Кроме того, у 12% (рис. 2) учащихся был выявлен эгоистический тип отношения к природе. Данная категория характеризуется преобладанием потребительского подхода и отсутствием выраженной личной заинтересованности в сохранении природной среды, что может являться предиктором потенциально деструктивного поведения в сфере природопользования.

Вместе с тем, 27% (рис. 2) исследуемой группы продемонстрировали глубокое и правильное осмысление своего отношения к природе. Данный показатель свидетельствует о наличии у этой части учащихся сформированной системы ценностей, включающей понимание взаимосвязи человека и природы, а также осознание личной ответственности за ее благополучие.

Сопоставление полученных данных с результатами анализа доминирующих экологических представлений позволяет глубже понять структуру экологического сознания школьников и выявить потенциальные точки приложения усилий в рамках образовательного процес-

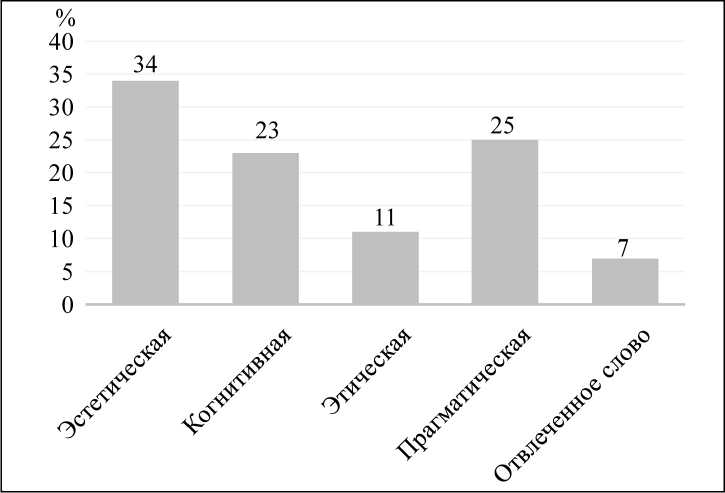

Рис. 3. Доминирующая установка в отношении к природе.

са, направленного на формирование ответственного и гуманного отношения к окружающей среде.

Результаты исследования доминирующих установок в отношении к природе, полученные посредством вербальной ассоциативной методики, выявили сложную и неоднородную картину ценностного восприятия природной среды среди учащихся. Несмотря на преобладание ответов, относящихся к гуманистической направленности, суммарная доля которых составила 68% (эстетическая — 34%, когнитивная — 23%, этическая — 11%), значительную часть составляет доля ответов прагматической направленности — 25% (рис. 3). Данный показатель свидетельствует о том, что существенная часть респондентов ориентирована на восприятие природы преимущественно с точки зрения ее потенциальной пользы и возможности извлечения выгоды.

Особую обеспокоенность вызывает минимальное значение, зафиксированное для этических установок. Лишь 11% ответов показывают доминирование представлений о природе как об объекте, требующем охраны и бережного отношения. Это указывает на относи- тельно низкий уровень сформированности внутренней готовности к ответственным природоохранным действиям и понимания ценности природных объектов.