Уровень личностной тревожности и потребность в поиске ощущений у спортсменов

Автор: Степанова И.С., Стурова Е.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено исследование, которое состоит в изучении возможной связи между спортом и личностной тревожностью, их взаимовлиянии. Цель состоит в сравнении личностной тревожности и потребности в поиске ощущений у спортсменов и людей, не занимающихся спортом, и определении различий и сходств между спортсменами-профессионалами и любителями. Было проведено анкетирование, опросник личностной шкалы проявлений тревоги Дж. Тейлора в адаптации Т.А. Немчинова, шкала потребности в поиске ощущений М. Цукермана. В результате проведенного исследования выявлено, что у спортсменов-профессионалов имеется тенденция к преобладанию тревожных настроений, фрустрационной ригидности, более выражено стремление к развитию и совершенствованию своих способностей. Люди, уделяющие внимание спорту, изначально имеют в основном средний и высокий уровни поисковой активности. У профессиональных спортсменов этот показатель значительно выше.

Спортсмены, личностная тревожность, потребность в поиске ощущений, психология спорта

Короткий адрес: https://sciup.org/140257708

IDR: 140257708

Текст научной статьи Уровень личностной тревожности и потребность в поиске ощущений у спортсменов

Введение. В современном обществе идея здорового образа жизни (далее по тексту – ЗОЖ) популяризируется всё больше, начиная от средств массовой информации и маркетинговых кампаний и заканчивая выступлениями медицинских работников, спортивных психологов и диетологов на международных конференциях. Обязательной частью ЗОЖ считаются регулярные спортивные нагрузки. Вместе с тем в каждой спортивной дисциплине условно можно выделить любительский и профессиональный уровни. Так, занятия в тренажерном зале могут иметь цель поддержания себя в форме или коррекции фигуры, при этом включая элементы бодибилдинга – спортивное питание, диету, следование чёткому плану распределения упражнений. Итак, на примере спортивной дисциплины бодибилдинг становится совершенно очевидным, что необходимо разделять любителей и профессионалов. Авторы предлагают следующие условные определения: спортсмен-профессионал – человек, владеющий высоким уровнем мастерства, выраженным в профессиональных наградах или званиях, регулярно участвующий в соревнованиях на разных уровнях (местном, региональном, федеральном, международном) и уделяющий спорту значительную часть своего времени.

Спортсмен-любитель – человек, регулярно (более двух раз в неделю) занимающийся спортом без участия в соревнованиях (либо только на местном уровне), без следования жестким правилам и ограничениям и не имеющий намерения добиваться спортивных званий и наград.

Основной акцент здесь стоит сделать на целях любителей и профессионалов. Первые занимаются спортом для удовольствия как от одного из досуговых развлечений или с целью поддержания формы и заняты в другой профессиональной сфере, вторые же в большинстве случаев не занимаются никакой профессиональной деятельностью, кроме спорта.

Достаточно исследований было посвящено влиянию спортивных нагрузок на человека, его здоровье и удовлетворённость жизнью. Согласно последним данным, спорт улучшает настроение, снижает риск развития депрессии, уменьшает уровень стресса. Среди спортсменов больше оптимистов, выше общий уровень жизнелюбия, более развиты коммуникативные навыки, а также распространены адаптивные копинг-стратегии [3].

Личностная тревожность часто обусловлена неразвитыми навыками преодоления стресса, повышенной чувствительностью и мнительностью, болезненной внушаемостью и отсутствием защитных механизмов, которые помогли бы выразить тревогу в адекватной форме – юмор, сублимация, рационализация. Отдельно стоит отметить, что повышенная тревожность обязательно имеет проявления на соматическом уровне: повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, головная боль, повышение или понижение артериального давления и др. Одной из неадаптивных копинг-стратегий является соматизация, которая со временем может приобретать устойчивый, хронический характер. Именно поэтому столь важным является изучение факторов и механизмов повышения личностной тревожности, в том числе у спортсменов-любителей и профессионалов. Последние также отличаются высоким уровнем притязаний, что означает постоянное стремление к наилучшим результатам. Фрустрация в ситуации проигрыша бывает настолько сильной, что способна вызывать постоянные сомнения в будущем успехе. Навязчивые мысли о неудаче трансформируются в тревогу и могут привести к профессиональной деформации.

Поиск новых ощущений важен для человека, поскольку стимулирует эмоции и воображение, развивает творческий потенциал, что способствует его личностному росту. Поиск ощущений тесно связан с поиском переживаний, эмоционально окрашенных событий для разрядки и перехода на новый энергетический уровень – получение жизненной энергии от занятий непривычными видами деятельности, освоение навыков и умений в разных областях, получение нового опыта взаимодействия с объектами среды или субъектами – людьми.

Таким образом, актуальность исследования состоит в изучении возможной связи между спортом и личностной тревожностью, их взаимовлиянии, а также определении корреляции между потребностью в поиске ощущений и отношением к спорту.

Цель исследования – сравнить уровень личностной тревожности и потребность в поиске ощущений у спортсменов и людей, не занимающихся спортом, определить различия и сходства между спортсменами-профессионалами и любителями.

Задачами данного исследования являются: 1. Описание возможных факторов развития личностной тревожности у спортсменов. 2. Исследование феномена личностной тревожности и поиска новых ощущений применительно к спортсменам-профессионалам и любителям. 3. Установление связи между статусом спортсмена, уровнем его тревожности и показателем потребности в поиске ощущений.

Методы исследования - анкетирование, опросник личностной шкалы проявлений тревоги Дж. Тейлора в адаптации Т.А. Немчинова, шкала потребности в поиске ощущений Цукермана.

Состояние тревоги может иметь характер нормы в случае опасности, острого стресса. Такой вид тревоги принято называть физиологической, потому как она проявляется на соматическом уровне в виде симптомов ухудшения самочувствия. Помимо ситуативной тревожности можно рассматривать тревожность как устойчивую черту личности или соответствующую акцентуацию. Человек, обладающий тревожным характером, боязлив, мнителен, часто робок и неуверен в себе. Авторы статьи рассматривают тревожность на невротическом уровне организации личности и не принимают в расчет тревожность как симптом расстройств психотического спектра. Кроме того, существует широкий ассортимент методов, с помощью которых измеряют уровень тревожности, начиная от физиологических - тонометры, пульсометры, ЭЭГ (электроэнцефалограмма), ЭКГ (электрокардиограмма) и т.д. и заканчивая разнообразными методиками измерения тревожности (шкала Спилбергера-Ханина, Тейлора, Прихожан).

Большое значение имеет классификация уровней тревожности и определение нормативных показателей. Тревога может возникать каузально (обусловлено внешней средой или мыслями человека) или условно беспричинно (в случае панических атак). Тревожность может рассматриваться как профессиональная деформация у специалистов - пилотов, спасателей МЧС, служащих МВД и других профессий, связанных с постоянным стрессом и риском.

У спортсменов-профессионалов также есть множество потенциальных факторов риска для развития хронической тревоги [5]. Можно выделить несколько групп, объединяющих причины повышенной тревожности: биологические - свойства нервной системы, уровень гормонов, перенесенные травмы; социальные - влияние ближайшего окружения, отношения с тренером и коллегами и психологические - личностное отношение к своей спортивной деятельности, фрустрационная устойчивость, уровень притязаний, целеустремлённость [2]. Перечисленные факторы могут наблюдаться и у спортсменов-любителей, но не оказывать на них столь большого влияния. Тревожные со- стояния у профессиональных спортсменов детерминированы высоким уровнем ответственности и тенденцией к перфекционизму – желанием занять призовые места на соревнованиях, добиться в минимальное время максимальных результатов [3].

Под тревожностью обычно понимают внутреннюю неопределённость, неврозоподобное состояние. З.Фрейд понимал тревогу как «специфическое состояние неудовлетворённости» и выделял три основных вида тревоги: реалистическую (можно соотнести с физиологической или нормальной), невротическую (вызванную внутренним конфликтом между желаемым и должным) и моральную (обусловленную чрезмерным давлением строгих морально-нравственных правил на человека). Тревога может нести полезную функцию, предупреждая об опасности и уберегая психику от травмирующих переживаний [6]. Поиск новых ощущений является элементом потребностно-мотивационной сферы. Такая потребность присуща всем людям, имеет разные степени выраженности, направленность и коррелирует с возрастом, полом, уровнем образования, этническими особенностями и т.д.

Традиционно поиск ощущений рассматривают с позиции поиска эмоциональных переживаний. Поисковая активность – выражение и следствие этой потребности. Авторы исследования предлагают рассматривать поиск ощущений в более широком смысле, включающем в определение поиск нового опыта (путешествия), поиск новой деятельности (смена работы, хобби), экзистенциальный поиск (вопросы смысла жизни, предназначения), поиск нового окружения (потребность в социальных контактах). Данная модель позволяет охватить всё многообразие сфер жизни человека и является более полным отражением поисковой активности.

Для профессиональных спортсменов такое качество будет являться маркером успеха и значительно повлияет на мотивационно-волевую сферу, станет константным стимулом совершенствовать своё мастерство, переходить на новые уровни (соревнований, титулов, способностей). Стоит отметить, что высокий уровень потребности в поиске ощущений может быть связан с высокой личностной тревожностью, вынуждающей человека искать всё новые способы разрядки, будучи не в состоянии удовлетвориться достигнутыми результатами. Это характерно для спортсменов с профессиональной деформацией, тревожно-фобическим складом личности, чувствительным к поражениям, склонным к беспокойным навязчивым мыслям пессимистичного характера.

Организация исследования. В исследовании участвовали 355 респондентов в возрасте от 18 до 46 лет. Данное количество было разделено на две группы: группу А, состоящую из 160 респондентов от 18 до 46 лет, не занимающихся спортом или имеющих незначительные физические нагрузки на работе, и группу Б, состоящую из 195 спортсменов в возрасте от 19 до 35 лет. В группе спортсменов можно выделить 100 профессионалов и 95 спортсменов-любителей. Среди профессиональных спортсменов имеются следующие спортивные дисциплины: бодибилдинг и пауэрлифтинг (34 человека), самбо (34 человека), художественная гимнастика (25 человек), плавание (17 человек). 46 респондентов имеют звание «кандидат в мастера спорта» (КМС), 23 – «1-й спортивный разряд», 18 – «2-й спортивный разряд», 13 – «мастера спорта» (МС). В группе любителей представлены следующие виды спорта: фитнес и бодибилдинг (40 человек), самбо и карате (31 человек), плавание (12 человек), танцы (12 человек).

Результаты исследования и их обсуждение. В вопросах анкеты наиболее значимыми являются следующие: как часто Вы испытываете тревогу во время занятий спортом и в повседневной жизни, стремитесь ли Вы к постоянному совершенствованию своего мастерства, как Вы переживаете свое поражение. Анкетирование предназначалось только для спортсменов. Получились следующие соотношения ответов:

– из спортсменов-любителей: 24 (25%) испытывают большую тревогу при занятии спортом, чем в повседневности; 60 (63%) респондентов отметили, что им не свойственно тревожиться о спортивных результатах; 4 (4%) респондента считают себя тревожными людьми, но спортивные нагрузки не усиливают их обычную тревожность; 56 (59%) респондентов стараются развивать свои способности для перехода на новый уровень; 30 (32%) признают, что недостаточно делают для этого; 9 (9%) не придают спорту особого значения; 58 (61%) спортсменов-любителей философски или спокойно относятся к поражениям; 60 респондентов отмечают, что это мотивирует их на дальнейшие успехи; 14 (15%) респондентов испытывают недовольство, злость или подавленность во время проигрыша;

– у профессиональных спортсменов: 81 респондент испытывает сильную тревогу, связанную со спортом (период соревнований), из них 36 человек продолжают испытывать некоторую тревогу во время тренировок; 16 респондентов вынуждены пить успокоительные в связи с тревогой; 19 респондентов не чувствуют сильной тревоги или не придают ей значения.

Все спортсмены-профессионалы (100 респондентов) отметили, что регулярно предпринимают попытки для совершенствования профессиональных способностей.

Ими были выделены такие средства: участие в соревнованиях (52%), изменение плана тренировок или диеты (40%), чтение специализированной литературы (12%).

65 респондентов отметили, что тяжело переживают поражения. 20 замечают, что подобная фрустрация вызывает у них депрессивное настроение и мысли уйти из спорта. 15 спортсменов считают, что поражения закаляют их характер. 20 респондентов реагируют на поражение досадой, 70 - усилением бдительности, 10 - тоской и апатией.

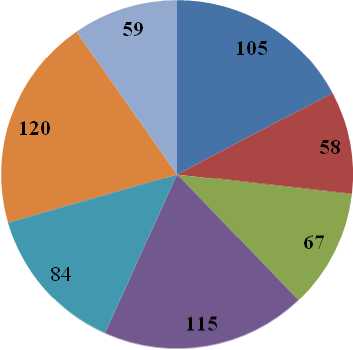

Интересны и ответы респондентов-спортсменов на вопрос «Как Вы справляетесь с тревогой, если она возникает?». В данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответов. Данные у 195 респондентов получили следующее распределение (рисунок):

-

■ Пассивный отдых дома (просмотр фильмов, компьютерные игры, общение с семьёй)

-

■ Посещение кино, театров, музеев и т.д.

-

■ Путешествия

-

■ Сон больше обычного

-

■ Погружение в работу (участие в соревнованиях, у величение пр о д о лж! пел ьностн тр еннр овок)

-

■ Разговор с друзьями, психологом, тренер ом

-

■ Успокоительные, фармацевтические препараты

Рисунок. Выбор стратегий преодоления тревоги спортсменами.

Самыми популярными оказались разговоры с близкими, тренерами и друзьями, обращение к спортивному психологу, сон больше обычного и пассивный отдых. Спортсмены-профессионалы отдавали предпочтение пассивному отдыху и сну, в то время как любители больший акцент делали на общении и посещении развлекательных мест. В целом группа спортсменов обладает адаптивными ко-пинг-стратегиями и не склонна к деструктивным способам совладания с тревогой (вариант ответа «С помощью алкоголя или психоактивных веществ» не выбрал никто из респондентов).

По шкале личностной тревожности Дж. Тейлора респонденты были разделены по возрасту: от 18 до 28 лет и от 29 до 46 лет в группе А, а в группе спортсменов две подгруппы (профессионалы и любители) также классифицировались по возрастному составу: 19-26 лет и 27-35 лет в обеих подгруппах. Примечательно, что из группы спортсменов никто не набрал ниже 5 баллов, что соответствовало бы низкому уровню тревоги (0-5 баллов) (таблица 1).

Таблица 1

Уровень личностной тревожности по Дж.Тейлору у спортсменов

|

Профессионалы |

% от всех респондентов подгруппы |

Любители |

% от всех респондентов подгруппы |

Уровень тревоги |

||

|

19-26 лет |

27-35 лет |

19-26 лет |

27-35 лет |

|||

|

22 |

18 |

40% |

10 |

6 |

17% |

Очень высокий |

|

39 |

14 |

53% |

32 |

19 |

54% |

Средний с тенденцией к высокому |

|

4 |

3 |

7% |

18 |

10 |

29% |

Средний с тенденцией к низкому |

Как можно заметить из приведенного количества респондентов, возраст не оказывает существенного влияния на уровень тревоги.

В группе Б получились иные данные: 80 респондентов в категории от 18 до 28 лет: у 19 (24%) человек очень высокий уровень тревоги, у 35 (44%) – средний с тенденцией к высокому, у 17 (21%) – средний с тенденцией к низкому, у 9 (11%) – низкий; 80 респондентов в категории от 29 до 46 лет: 10 (13%) респондентов имеют очень высокий уровень тревоги, 28 (35%) – средний с тенденцией к высокому, 32 (40%) – средний с тенденцией к низкому и 10 (13%) – низкий. Фактор возраста здесь имеет большее значение: поскольку респонденты не занимаются спортом, их тревога обусловлена иными внешними и внутренними причинами, которые могут меняться в зависимости от возраста.

Можно сравнить и общие данные двух групп респондентов, А и Б (таблица 2).

Таблица 2

Соотношение групп респондентов по уровню личностной тревожности

|

Показатели |

А |

Б |

|

Общее количество респондентов |

195 человек |

160 человек |

|

Очень высокий уровень тревоги |

56 человек или 29% |

29 человек или 18% |

|

Средне-высокий |

104 человека или 53% |

63 человека или 39% |

|

Средне-низкий |

35 человек или 18% |

49 человек или 31% |

|

Низкий |

0 |

19 человек или 12% |

Опросник М. Цукермана позволил выявить следующие результаты в группе спортсменов. Для удобства данные представлены без учёта возрастного критерия, с сохранением деления на подгруппы профессионалов и любителей.

У спортсменов-профессионалов в среднем выше потребность в поиске ощущений, что свидетельствует о наличии влечения, возможно бесконтрольного, к новым, «щекочущим нервы» впечатлениям, что часто может толкать респондента на участие в рискованных авантюрах и мероприятиях (в данном случае – соревнованиях). Всего 18 профессиональных спортсменов имеют низкую потребность в поиске ощущений, что говорит о предусмотрительности и осторожности в ущерб получению новых впечатлений (и информации) от жизни. Респонденты с таким показателем предпочитают стабильность и упорядоченность неизвестному и неожиданному в жизни. В группе А (люди, не занимающиеся спортом) 82 респондента имеют средний уровень потребности в новых ощущениях, 57 – низкий и только 21 – высокий.

Выводы. Из полученных данных можно сделать следующие выводы по группе спортсменов: у спортсменов-профессионалов имеется тенденция к преобладанию тревожных настроений, фрустрационной ригидности, более выражено стремление к развитию и совершенствованию своих способностей. Спортсмены-профессионалы предпочитают пассивный отдых, любители в моменты тревожного состояния стараются коммуницировать с кем-либо или посещать культурно-развлекательные места. У спортсменов-профессионалов преобладает высокий и средний уровень тревоги, а у любителей – больший процент среднего уровня тревоги с тенденцией к низкому. Это свидетельствует о повышенной личностной тревожности среди спортсменов в целом и в подгруппе профессионалов в частности.

Люди, уделяющие внимание спорту, изначально имеют в основном средний и высокий уровни поисковой активности. У профессиональных спортсменов этот показатель значительно выше.

Список литературы Уровень личностной тревожности и потребность в поиске ощущений у спортсменов

- Исследование психофизиологических параметров у бадминтонистов / Ахтариева Р.Ф. [и др.] // Теория и практика физической культуры. - 2018. - № 3. - С. 21-23.

- Кокоева Р.Т. Модифицированный метод аутогенной тренировки в образовательной среде // Международный научно-исследовательский журнал. - 2016. - № 7 (49). - Часть 3. - С.146-148.

- Майдокина Л.Г., Кокурин А.В., Корнишина Р.В. Психологическая подготовка борцов греко-римского стиля на этапе высшего спортивного мастерства // Теория и практика физической культуры. - 2018. - № 6. - С. 59-61.

- Обучение студентов методологии мониторинга функционального состояния и состояния здоровья обучающихся / Власова В.П. [и др.] // Гуманитарные науки и образование. - 2017. - № 3 (31). - С. 14-20.

- Уровень тревожности у спортсменов разного пола и разных видов спорта / Стаценко Е.А. [и др.] // Доктор. Ру. - 2018. - № 9. - С. 55-58.

- Хакимов Э.Р. Изменение психофизиологических показателей и психоэмоционального состояния боксеров высокой квалификации на фоне применения Бос-технологий // Проблемы современного педагогического образования. - 2016. - № 52-1. - С. 463-469.