Уровень тревожности и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы школьников

Автор: Каташинская Людмила Ивановна, Губанова Лариса Васильевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология и здоровье матери и ребенка

Статья в выпуске: 5-2 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы школьников на основе индекса функциональных изменений. Проведено исследование уровня тревожности в зависимости от уровня адаптации и прослежена динамика уровня тревожности в процессе обучения.

Тревожность, индекс функциональных изменений, школьники

Короткий адрес: https://sciup.org/148201495

IDR: 148201495 | УДК: 616.12-009.81:159.942

Текст научной статьи Уровень тревожности и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы школьников

Цель работы: исследование уровня тревожности и функционального состояния сердечно-сосудистой системы школьников в зависимости от пола и возраста в процессе обучения.

Наше исследование проводилось на базе Новолоктинской общеобразовательной школы Ишимского района. В исследовании приняли участие 173 учащихся из них 88 девушек и 85 юношей в возрасте 13-15 лет. Все обследованные подростки были распределены по возрастным группам и по уровням адаптации к образовательному процессу. Р.М. Баевским для оценки функциональных возможностей системы кровообращения по значению индекса функциональных изменений предложены группы: а) удовлетворительная адаптация; б) напряжение механизмов адаптации; в) неудовлетворительная адаптация; г) срыв адаптации. Исследование уровня тревожности проводилось по методике Ч.Д. Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным. При интерпретации показателей приняты следующие оценки тревожности: до 30 баллов – низкая; 31-44 балла – умеренная; 45 и более – высокая. Производилась статистическая обработка результатов исследования по компьютерной статистической программе методами вариационной статистики. Для последующего анализа результаты сводились в таблицы таким образом, чтобы можно было осуществить сравнительную оценку состояния изучаемых показателей у школьников в зависимости от функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Одно из центральных мест в формировании адаптационных реакций организма к воздействиям факторов окружающей среды занимает система регуляции деятельности сердца [1]. Механизмы управления сердечным ритмом у подростков школьного возраста являются морфологически и функционально незрелыми и находятся в менее выгодных условиях, чем у взрослых [1], поэтому измерение уровня напряжения регуляторных систем в подростковом и юношеском возрасте в условиях обучения имеет большое практическое и социальное значение для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы. На основе градации

ИФИ нами проведено распределение исследуемого контингента старших школьников на группы на основе оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы по уровню индекса функциональных изменений [1]. Данные индекса функциональных изменений школьников 13-15 лет представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели индекса функциональных изменений школьников в возрасте 13-15 лет (%)

|

Группы |

Удовлетворительная адаптация |

Напряжение механизмов адаптации |

Неудовлетворительная адаптация |

Срыв адаптации |

|

девушки 13 лет n = 30 |

63,3% |

23,4% |

13,3% |

- |

|

юноши 13 лет n = 28 |

60,7% |

21,4% |

17,9% |

- |

|

девушки 14 лет n = 31 |

61,3% |

25,8% |

12,9% |

- |

|

юноши 14 лет n = 27 |

51,9% |

25,9% |

18,5% |

3,7% |

|

девушки 15 лет n = 27 |

44,5% |

33,3% |

22,2% |

- |

|

юноши 15 лет n = 30 |

33,3% |

36,7% |

20% |

10% |

Анализ представленной таблицы позволяет констатировать, что у юношей, в сравнении с девушками, наблюдается сдвиг показателя ИФИ в сторону значений, указывающих на напряжение адаптационных механизмов. В возрасте 15 лет у 20% юношей отмечается неудовлетворительная адаптация, а у 10% – срыв адаптации. У 22,2% девушек 15 лет также отмечается неудовлетворительная адаптация, но срыва механизмов адаптации не зарегистрировано. С возрастом, как у юношей, так и у девушек отмечается снижение процента учеников с удовлетворительной адаптацией.

Процент девушек с удовлетворительной адаптацией в 13 лет составил 63,3%, а у 15летних данный показатель составил 44,5%. Число юношей с удовлетворительной адаптацией также снижается от 13 к 15 годам на 27,4%. От средних к старшим классам повышается число школьников с неудовлетворительной адаптацией. В возрасте 13 лет неудовлетворительная адаптация отмечалась у 13,3% девушек и 17,9% юношей. К 15 годам процент девушек с неудовлетворительной адаптацией повышался до 20,25%, а у юношей до 20%. У юношей-старшеклассников был отмечен срыв механизмов адаптации. Сравнивая показатели индекса функциональных изменений у юношей и девушек, можно констатировать, что неудовлетворительная адаптация и срыв адаптации более часто встречается у юношей, независимо от возраста.

Таким образом, у старших школьников с возрастом происходит волнообразное изменение показателей ИФИ. В целом, с возрастом наблюдается сдвиг показателя ИФИ в сторону значений, указывающих на напряжение адаптационных механизмов, и более выражено это у юношей, чем у девушек. Напряжение адаптационных механизмов в этом возрасте, видимо, связано и с тем, что этот период жизни школьников совпадает с началом профильного обучения, и как следствием возрастанием учебных нагрузок. Исследование особенностей адаптивных перестроек организма подростков в зависимости от уровня адаптации в старшем школьном возрасте выявило разную степень напряжения регуляторных систем в исследуемый период онтогенеза, характеризующий разную «цену» адаптации к учебной нагрузке.

Полученные результаты позволили нам разделить обследуемый контингент старших школьников на группы в зависимости от уровня адаптации и проводить исследования показателей тревожности отдельно для каждой из групп. Группа школьников с удовлетворительной адаптацией в нашем исследовании может выполнять роль контрольной. Выбранная нами методика Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным, позволяет оценить уровень ситуативной и личностной тревожности.

У 73% учащихся, относящихся к первой группе с удовлетворительной адаптацией к образовательному процессу, отмечался нормальный уровень ситуативной тревожности. Повышенный уровень тревожности был выявлен у 13% учащихся. Низкий уровень ситуативной тревожности был характерен для 13% школьников 1 группы с удовлетворительной адаптацией. 2 группа учеников с напряжением механизмов адаптации характеризовалась возрастанием количества подростков с высоким уровнем ситуативной тревожности (36%). Наибольшее число подростков с высоким уровнем ситуативной тревожности отмечено нами в группе с неудовлетворительной адаптацией - 56%. Полученные результаты вполне объяснимы с точки зрения того, что важнейшим компонентом адаптационного процесса является изменение эмоционального состояния: сохранение высокого уровня эмоционального напряжения, нервозности, то есть черт, являющихся проявлением высокого уровня ситуативной тревожности.

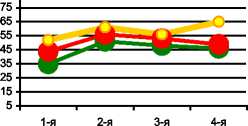

Исследование уровня ситуативной тревожности в зависимости от возраста выявило, что от 8 к 10 классу процент школьников с высокой тревожностью, относящихся к группе с неудовлетворительной адаптацией, остается практически неизменным, при этом снижается количество учеников с умеренной тревожностью, относящихся к 1 и 2 группам с удовлетворительной адаптацией и напряжением механизмов адаптации. У большинства обследованных подростков, характеризующихся удовлетворительной адаптацией (73%), был выявлен нормальный уровень личностной тревожности, школьников с высоким уровнем тревожности отмечено не было. У большинства учеников, характеризующиеся неудовлетворительной адаптацией отмечался высокий уровень личностной тревожности (67%), а лиц с низкой тревожностью вообще зарегистрировано не было. Высокий уровень личностной тревожности оказывает дезорганизующее влияние на интеллектуальную деятельность, что проявляется в функциональном состоянии организма, особенно в условиях, при которых требования к эффективности интеллектуальной деятельности достаточно высоки [2]. Показатели тревожности позволяют судить об изменении функционального состояния организма в процессе обучения, поэтому нами проводилось изучение показателей тревожности в динамике учебного года. Исследование показателей тревожности проводилось в начале 1-й, конце 2 -й и конце 3-й и 4-й учебных четвертей. Результаты наблюдений годовой динамики тревожности учащихся 14-15 лет в зависимости от функционального состояния сердечно-сосудистой системы по индексу функциональных изменений представлены на рис. 1.

При анализе годовой динамики показателей тревожности школьников в зависимости от функционального состояния сердечно-сосудистой системы по уровню адаптации нами отмечено повышение показателя тревожности от 1 к 4-й четверти и с возрастом учеников. В группе подростков с удовлетворительной адаптацией (1 группа), уровень тревожности возрастал к концу 2-й четвери. В третьей четверти, после каникул уровень тревожности несколько снижался, а затем вновь возрастал в 4-й четверти, независимо от возраста. У учеников 10 класса отмечался наиболее высокий уровень тревожности в динамике учебного года.

четверть четверть четверть четверть

Рис. 1. Годовая динамика показателей тревожности учащихся 9 класса в зависимости от уровня адаптации: 1 группа - подростки с удовлетворительной адаптацией; 2 группа - подростки с напряжением механизмов адаптации; 3 группа -неудовлетворительная адаптация

1 группа2 группа3 группа

Так, у учащихся 8 класса, отнесенных нами в группу с удовлетворительной адаптацией, в начале учебного года показатель тревожности составил 31 балл, а в конце 4-й четверти - 42 балла. У учеников 9 класса повышение показателя тревожности в конце 2-й четверти составил - 11 баллов, а у учеников 10 класса - 7 баллов. Показатели тревожности подростков 2 группы, характеризующихся напряжением механизмов адаптации, в динамике учебного года к концу 2й четверти повышались, а впоследствии, в 3-й четверти отмечалось ее некоторое снижение, в конце учебного года показатели тревожности вновь повышались и соответствовали высокому уровню тревожности, независимо от возраста учеников. Динамика показателей тревожности подростков 3 группы, характеризующихся неудовлетворительной адаптацией представлена на рис. 1. В отличие от успешно адаптированных подростков, у школьников с неудовлетворительной адаптацией в динамике учебного года уровень тревожности прогрессивно повышался, наибольшее повышение отмечалось у учеников 9 класса и составило в конце года 65 баллов (высокий уровень). Повышение показателей тревожности к концу учебного года у учеников 8 класса составило - 5 баллов; у учащихся 9 класса - 13; у учащихся 10 класса - 11 баллов.

Оценка уровня тревожности школьников позволяет сделать вывод о том, что у подростков с напряжением механизмов адаптации и неудовлетворительной адаптацией к концу учебного года регистрируется максимальные показатели тревожности.

Выводы: на основе полученных результа- 2. тов мы можем констатировать, что высокая личностная и ситуативная тревожность способствует появлению неблагоприятных адаптационных 3 изменений в функциональном состоянии сер- . дечно-сосудистой системы при обучении в общеобразовательном учреждении. 4.

Список литературы Уровень тревожности и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы школьников

- Баевский, Р.М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе/Р.М. Баевский, О.И. Кириллов, С.З. Клецкин. -М.: Наука, 1984. 221 с.

- Безруких, М.М. Психофизиология ребёнка/М.М. Безруких, Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер. -М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж, НПО «МОДЭК», 2005. 496 с.

- Гребняк, Н.П. Состояние здоровья детского населения мегаполиса/Н.П. Гребняк, С.В. Вытрищак//Гигиена и санитария. 2004. №2. С. 50-54.

- Доцоев, Л.Я. Функциональное состояние учащихся 11-12 лет в условиях интенсивных учебных нагрузок по данным анализа вариабельности сердечного ритма/Л.Я. Доцоев, A.M. Усынин, Н.И. Вагнер, А.Т. Тутатчиков//Физиология человека. 2003. Т. 29, № 4. С. 62-65.