Уровень тревожности у пациенток с синдромом Шершевского-Тернера

Автор: Каланходжаева Шахноза Бахтияровна

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Психоэндокринология

Статья в выпуске: 4 (20), 2023 года.

Бесплатный доступ

При СШТ наблюдается целый ряд нейрокогнитивных и психосоциальных симптомов. Частота тревожности (включая генерализованную тревогу, социальную тревогу, специфические фобии и обсессивно-компульсивное поведение) или депрессии при синдроме Тернера (СТ) в течение жизни достигает 52%, что является резким увеличением по сравнению с распространенностью этих состояний у женщин в популяции.

Синдром Шершевского-Тернера, моносомия совместимой с жизнью тест Спилбергера-Ханина

Короткий адрес: https://sciup.org/14130727

IDR: 14130727

Текст научной статьи Уровень тревожности у пациенток с синдромом Шершевского-Тернера

Актуальность. Синдром Шершевского-Тернера (СШТ, CT) - генетическое заболевание, связанное с полной или частичной потерей одной Х-хромосомы, часто с мозаичным кариотипом. СШТ является единственной моносомией, совместимой с жизнью, и поражает примерно 1 из 2000-2500 новорожденных девочек [Bondy C., 2014; Donato B., 2018; Gravholt C., 2019; Stochholm K., 2006].

По данным Jeż W.et al. [2018] в некоторых странах насчитывается около 8000 женщин с синдромом Тернера, из которых 5000 старше 18 лет. СШТ существенно затрудняет психосоциальное функционирование пациенток, особенно в тот период жизни, когда развивается чувство физической привлекательности.

При СШТ наблюдается целый ряд нейрокогнитивных и психосоциальных симптомов. Частота тревожности (включая генерализованную тревогу, социальную тревогу, специфические фобии и обсессивно-компульсивное поведение) или депрессии при синдроме

Тернера (СТ) в течение жизни достигает 52%, что является резким увеличением по сравнению с распространенностью этих состояний у женщин в популяции. [Hutaff-Lee C., 2019; Moonga S., 2017].

Из психологических проблем у женщин с СТ часто отмечаются депрессия и негативная самооценка, как правило начинающаяся в подростковом возрасте и продолжающаяся во взрослой жизни [Freriks K., 2011; Kiliç B., 2005; Reimann G., 2018].

Исходя из вышеизложенного, нами поставлена цель: изучить уровень тревожности у пациенток с синдромом Шершевского-Тернера.

Материалы и методы: В исследование включены 69 лиц женского пола в возрасте от 16 до 23 лет, средний возраст составил 20,3±1,9 лет (Ме 20,0 лет; IQR 19,0-21,0). В основную группу вошли 43 пациентки с СШТ, средний возраст составил 20,1±1,3 лет Контрольную группу составили 26 здоровых лиц женского пола в возрасте 20,5±2,6 лет. Группы были сопоставимы по возрасту (р=0,35).

Уровни гормонов в сыворотке крови определяли (ФСГ, ЛГ, эстрадиол (E2) электрохемилюминесцентным методом на иммунохимическом анализаторе Elecsys и сobas е. с использованием стандартных наборов Cobas Roche («Roche Diagnostics GmbH», Германия).

Нормальные референсные диапазоны, применяемые в нашей лаборатории, были следующими: ФСГ: 3,5–12,5 мМЕ/мл; ЛГ: 2,4–12,6 мМЕ/мл; E2: 68–1269 пмоль/л.

Для более детального изучения нейропсихологического статуса и когнитивных нарушений использовали тест Спилбергера-Ханина. Тестирование по методике Спилбергера-Ханина проводится с применением двух бланков: один бланк для измерения показателей ситуативной тревожности (РТ - реактивная тревожность, высказывания № 1-20), а второй – для измерения уровня личностной тревожности (ЛТ - личностная тревожность, высказывания № 21-40). Уровень тревожности интерпретировали следующим образом: до 30 баллов – низкий, 30–45 баллов – средний и более 45 баллов – высокий [Карелин А., 2007].

Для оценки качества жизни (КЖ) пациентов использовали короткую версию опросника здоровья (MOS 36-Item Short-Form Health Survey - MOS SF-36). 36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование (PF), ролевое функционирование (RP), телесная боль (BP), общее состояние здоровье (GH), жизненная активность (VT), социальное функционирование (SF), ролевое эмоциональное функционирование (RE) и психическое здоровье (MH). Статистический анализ полученных данных проводили с помощью пакетов Microsoft Excel 10 и SPSS версия 23. Данные проверены на нормальность распределения с помощью критерия Колмагорова-Смирнова. Результаты анализов представлены в виде медианы (Me) [интерквартильного размаха (IQR): 25 перцентиль; 75 перцентиль]. Различия считались значимыми при значении р <0,05.

Результаты и их обсуждение.Признаками СШТ явились: низкий рост (97,7%), первичная аменорея (90,7%), половой инфантилизм (79,1%), широкая грудная клетка (62,8%), Х-образное искривление голеней (58,1%), кожные складки на шее (55,8%), артериальная гипертензия (37,2%), снижение слуха (25,6%). 7 (16,3%) пациенток были замужем, однако впоследствии развелись из-за диагностированного бесплодия. Средний рост пациенток составил 136±5,1 см (Ме 135,0 см; IQR 133,0-139,5), что существенно ниже нормального возрастного диапазона (169,5±4,7 см; Ме 169,0 см; IQR 165,5-173,8; р <0,001).

По результатам кариотипирования у 28(65,1%) пациентки классическая форма СШТ (моносомия Х – 45,ХО).

Проведенный анализ показал, что в группе СШТ почти четверть (23,3%) обследованных имели избыточную массу тела, более трети (34,9%) – страдали ожирением.

Уровни САД и ДАД в сравниваемых группах существенно не различались, однако 30,2% пациенток с СШТ жаловались на периодическое повышение артериального давления (Таблица 1).

Таблица 1

Клинико-гормональная характеристика изученных групп

|

Показатели |

СШТ, n=43 |

Контроль, n=26 |

р |

|

Возраст, лет |

20,1; 19,0-21,0 |

20,0; 19,0-22,0 |

0,35 |

|

Возраст на момент установления диагноза, лет |

15,0; 14,0-17,0 |

||

|

ИМТ, кг/м2 |

26,1; 15,4-30,7* |

20,2;19,4-22,7 |

0,01 |

|

САД, мм рт. ст. |

120,0; 105,0-130,0 |

110,0; 100,0-120,0 |

0,05 |

|

ДАД, мм рт. ст. |

65,0; 65,0-80,0 |

65,0; 62,0-67,3 |

0,06 |

|

ФСГ, мМЕ/л |

16,7; 15,3-33,9* |

10,1; 8,0-11,1 |

<0,001 |

|

ЛГ, мМЕ/л |

31,1; 12,5-46,0* |

7,89; 6,18-9,21 |

<0,001 |

|

Е2, pmol/l |

32,9; 18,6-44,9* |

110,6; 89,0-183,3 |

<0,001 |

Примечание: данные представленные в виде данные представлены в виде Ме и IQR; *- достоверность по отношению к контролю.

Уровень ФСГ и ЛГ оказался значительно выше, а эстрадиола ниже, чем в группе контроля.

Согласно поставленной цели проведено тестирование пациенток обеих групп по шкале Спилбергера-Ханина с помощью, которой оценивали реактивную (на данный момент) и личностную (индивидуальная характеристика человека) тревожность.

Интегральная оценка показала, что уровень ситуационной и личностной тревожности статистически значимо выше у пациенток с СШТ (соответственно 39,5±8,8 балла и 43,9±10,6 балла), по сравнению с женщинами из группы контроля (соответственно 34,7±6,9 балла; р=0,04 и 27,6±3,3 балла; р <0,001), что свидетельствует об умеренной РТ и высокой ЛТ.

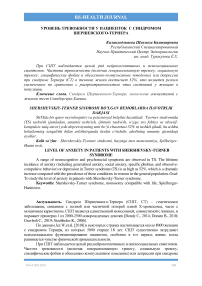

У пациенток с СШТ почти в 2 раза реже отмечается низкий уровень реактивной тревожности (16,3% против 30,8% в контроле; ОШ 0,44; 0,14-1,40; р=0,16). Встречаемость умеренная РТ также меньше в группе СШТ (58,1% против 65,4% в контроле; ОШ 0,74; 0,27-2,02; р=0,55). Тогда как высокий уровень ситуационной тревожности достоверно чаще выявляется при СШТ (25,6% против 3,8% в контроле; ОШ 8,59; 1,04-71,1; р=0,02) (Рис.1.).

Низкая ≤30 баллов Умеренная 31-44 баллов Высокая ≥45 баллов

Рис.1 Показатели уровней реактивной и личностной тревожности по шкале

Спилбергера-Ханина

По данным Freriks K. et al. [2011] женщины с СТ (средний возраст 38 лет) обращались к психологу по следующим причинам: потребность в поддержке в принятии связанных с заболеванием ограничений в повседневной жизни (70%), низкая самооценка (55%), неуверенность в себе (45%), отсутствие социальной поддержки (25%) и эмоциональные проблемы, связанные с бесплодием (10%).

В нашем исследовании реактивная тревожность у женщин с СШТ проявлялась чувством дискомфорта (у 51,2%), беспокойством (у 34,9%), закомплексованностью из-за отсутствия социальной поддержки (27,9%), эмоциональный дискомфорт, вызванный из-за невозможности стать матерью (у 20,9%), ухудшением памяти и снижением внимания (у 14,0%).

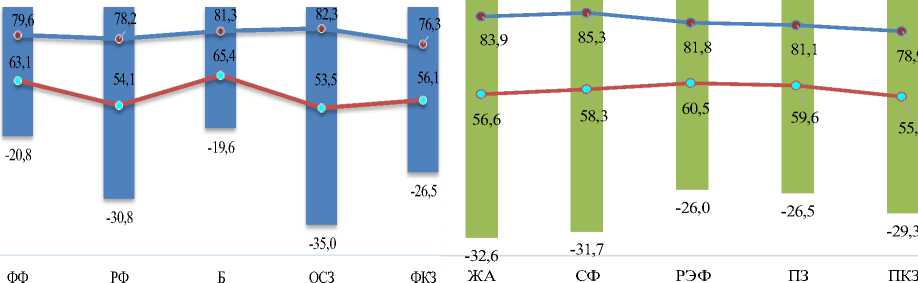

Анализ данных КЖ показал, что почти треть пациенток низко (менее 50 баллов) оценивали ролевое физическое функционирование (30,2% опрошенных) и общее состояние здоровья (32,6% респондентов). У пациенток с СШТ в значительной степени ограничена возможность выполнять различные физические нагрузки, снижение физического функционирования (ФФ) на 20,8% по сравнению с показателем контрольной группы.

Негативное влияние СШТ на повседневную ролевую деятельность человека (работу, выполнение повседневных обязанностей), выражается в снижение компонента ролевого функционирования (РФ) на 30,8%. Снижение шкалы телесная боль (Б -на 19,6 %) в основном отмечается у лиц, имеющих в анамнезе артериальную гипертензию. Все это приводило к понижению субъективной оценки пациентами общего состояния здоровья (ОСЗ на 35,0%), в результате физический компонент здоровья (ФКЗ) оказался сниженным на 26,5% (Рис.2а.).

м % снижения «•«контроль « • СШТ

■ш % снижения

—•— контроль СШТ

а б

Рис.2. Сравнительная характеристика параметров физического и психологического компонентов здоровья качества жизни СШТ и контрольной группы

Thompson T. et al. [2020] сообщили, что некоторые из пациенток с СШТ признались, что чувствовали себя неловко или неадекватно, когда занимались спортом со сверстниками. По результатам опроса социальная физическая активность включала походы с семьей по выходным, езду на велосипеде с братьями и сестрами, занятия в тренажерном зале с другом, участие в спортивной команде или посещение занятий фитнесом.

Более чем у половины (51,2%) женщин с СШТ отмечается высокий уровень личностной тревожности (χ2=19,5; р <0,001), тогда как в контрольной группе таковых не выявлено. Встречаемость умеренная ЛТ также в группе СШТ (44,1% против 19,2% в контроле; χ2=4,45; р=0,004). Тогда как низкий уровень ЛТ достоверно чаще выявляется в группе контроля (80,8% против 4,7% при СШТ; χ2=42,2; р <0,001). Таким образом, значительная часть пациенток с СШТ имели проблемы личностного характера.

Личностная тревожность проявлялась сердцебиением (в 37,2% случаев), проблемами со слухом (32,6%) и зрением (27,9% случаев).

Низкие показатели (менее 50 баллов) по шкалам социального функционирования (32,6%), психологического здоровья (27,9%) и жизнеспособности (25,6%), свидетельствуют о снижении жизненной активности в результате частой утомляемости опрошенных, ограничению социальных контактов, а также психологическом неблагополучии пациенток с СШТ.

Анализ психологического компонента здоровья (ПКЗ) выявил снижение показателя на 29,3%. Однако, самыми низкими по сравнению с клиническим контролем оказались показатели жизненной активности ЖА (снижение на 32,6%) и СФ (на 31,7%), обусловленные психологическим (снижение на 26,5%) и эмоциональным состоянием пациентов (на 26,0%) (Рис.2б).

По мнению ряда исследователей синдрома Тернера оказывает существенное психосоциальное воздействие на молодых девушек и женщин. Эти эффекты могут быть связаны с бесплодием, невысоким ростом, нарушением развития половых признаков и самое главное отсутствием либидо [Morgan T., 2007; Sutton E., 2005].

Kesler S. [2007] считает, что застенчивость, тревога, низкая самооценка и депрессия, часто связаны с неловкостью по поводу внешности и/или бесплодия. Имеются сведения, что девочки-подростки с СШТ находятся в группе высокого риска развития проблем, связанных с более низкой социальной активностью, плохими навыками преодоления социальных трудностей и повышенной незрелостью, гиперактивностью и импульсивностью по сравнению со своими сверстницами. Кроме того, у пациенток с СШТ часто возникают трудности в поддержании отношений со своими ровесниками [Kesler S., 2007; McCauley E., 2001].

Выводы:

-

1. По результатам анкетирования у пациенток с СШТ отмечается умеренная реактивная тревожность и высокая личностная тревожность.

-

2. Более чем у половины (58,1%) пациенток с СШТ выявлена умеренная РТ, у четверти (25,6%) – высокая РТ, которая проявлялась чувством дискомфорта (у 51,2%), беспокойством (у 34,9%), закомплексованностью из-за отсутствия социальной поддержки (27,9%), эмоциональный дискомфорт, вызванный из-за невозможности стать матерью (у 20,9%), ухудшением памяти и снижением внимания (у 14,0%).

-

3. Повышенная личностная тревожность была характерна для половины (51,2%) женщин с СШТ, умеренная – для 44,1% пациенток. Специфическими проявлениями ЛТ были сердцебиения (37,2%), нарушения слуха (32,6%) и зрения (27,9%).

-

4. У женщин с СШТ наблюдается существенное снижение параметров физического (на 26,5%) и психологического (29,3%) компонентов здоровья качества жизни.

Список литературы Уровень тревожности у пациенток с синдромом Шершевского-Тернера

- Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. - М.: Эксмо, 2007. - 416 с.

- Błaszczyk E., Shulhai A., Gieburowska J. et al. Components of the metabolic syndrome in girls with Turner syndrome treated with growth hormone in a long-term prospective study. Front Endocrinol (Lausanne). 2023; 14: 1216464. doi: 10.3389/fendo.2023.1216464.

- Bondy C., Turner T., Consensus S. et al. Care of girls and women with Turner syndrome: a guideline of the Turner Syndrome Study Group. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 92: 10-25.

- Donato B., Ferreira M. Cardiovascular risk in Turner syndrome. Rev Port Cardiol (Engl Ed). 2018; 37(7): 607-621.

- Elsheikh M., Conway G. The impact of obesity on cardiovascular risk factors in Turner's syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 1998; 49(4): 447-450. doi: 10.1046/j.1365-2265.1998.00552.x.

- Freriks K., Timmermans J., Beerendonk C. et al. Standardized multidisciplinary evaluation yields significant previously undiagnosed morbidity in adult women with Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96(9): E1517-1526. doi: 10.1210/jc.2011-0346.

- Gravholt C., Viuff M., Brun S. et al. Turner syndrome: mechanisms and management. Nat Rev Endocrinol. 2019; 15(10): 601-614.

- Hutaff-Lee C., Bennett E., Howell S., Tartaglia N. Clinical developmental, neuropsychological, and social-emotional features of Turner syndrome. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2019; 181(1): 126-134

- Jeż W., Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P. et al. Social and medical determinants of quality of life and life satisfaction in women with Turner syndrome. Adv Clin Exp Med. 2018; 27(2): 229-236. doi: 10.17219/acem/66986.

- Kesler S. Turner syndrome. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2007; 16(3): 709-722. doi: 10.1016/j.chc.2007.02.004.

- Kiliç B., Ergür A., Ocal G. Depression, levels of anxiety and self-concept in girls with Turner's syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2005; 18(11): 1111-1117. doi: 10.1515/jpem.2005.18.11.1111.

- Moonga S., Pinkhasov A., Singh D. Obsessive-Compulsive Disorder in a 19-Year-Old Female Adolescent with Turner Syndrome. J Clin Med Res. 2017; 9(12): 1026–1028.

- Morgan T. Turner syndrome: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2007; 76(3): 405-10.

- Reimann G., Bernad Perman M., Ho P. et al. Psychosocial Characteristics of Women with a Delayed Diagnosis of Turner Syndrome. J Pediatr. 2018; 199: 206-211. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.03.058.

- Stochholm K., Juul S., Juel K. et al. Prevalence, Incidence, Diagnostic Delay, and Mortality in Turner Syndrome. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006; 91: 3897–3902. doi: 10.1210/jc.2006-0558.

- Sutton E., McInerney-Leo A., Bondy C. et al. Turner syndrome: four challenges across the lifespan. Am J Med Genet A. 2005;1 39A(2): 57-66. doi: 10.1002/ajmg.a.30911.

- Thompson T., Zieba B., Howell S. et al. A mixed methods study of physical activity and quality of life in adolescents with Turner syndrome. Am J Med Genet A. 2020; 182(2): 386-396. doi: 10.1002/ajmg.a.61439.