Уровень жизни населения и потенциал социальной сферы в регионах Дальнего Востока России

Автор: Мотрич Е.Л., Найден С.Н.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Теоретические и методологические вопросы изучения качества и уровня жизни населения

Статья в выпуске: 1 (179), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается динамика доходов и уровня жизни населения Дальнего Востока. Анализируются параметры распространения и развития отраслей социальной инфраструктуры в субъектах Дальневосточного федерального округа. Выполнена оценка возможностей и доступности приобретения жилья для дальневосточников в зависимости от уровня сложившихся доходов.

Миграция, доходы населения, уровень жизни, социальная сфера, доступность жилья

Короткий адрес: https://sciup.org/143181700

IDR: 143181700

Текст научной статьи Уровень жизни населения и потенциал социальной сферы в регионах Дальнего Востока России

Дальневосточный федеральный округ по основным параметрам социального потенциала (качеству жизни и развитости социальной инфраструктуры) может быть охарактеризован как регион значительных контрастов, объективно связанных с различной степенью освоенности территории, размещением и плотностью населенных пунктов, сложившимися транспортными связями, что оказывает существенное влияние на доступность и качество услуг социальной сферы. Система поселений Дальнего Востока связана с основной полосой расселения лишь в южной части, где главные опорные центры и сеть поселений вокруг них связаны Транссибирской магистралью и сетью региональных автодорог, вдоль БАМа формирование связного каркаса населенных мест так и не получило должного развития. Для системы расселения характерна крайне низкая плотность населения в целом (на 1/3 части территории страны проживает всего 5% населения, что в 7,5 раза ниже, чем в среднем по России). Ярко выражены пространственные диспропорции в плотности населения: в южной части Приморья она приближается к значению 20 чел./км 2, а в сельской местности превышает отметку 1 чел./км 2 только там, где природные условия позволяют заниматься земледелием – южные низменные территории, долинные комплексы и межгорные котловины. Повышена роль крупных городов как опорных элементов системы расселения (в них концентрируется до 80% населения), среди которых выделяются крупнейшие агломерации – Владивостокская и Хабаровская. Несмотря на то, что население в основном сосредоточено в городах и крупных поселках, каждый четвертый житель Дальнего Востока проживает в труднодоступных, разбросанных на большие расстояния, локальных поселениях, не связанных с «Большой землей», для которых действует ограничение по срокам завоза товаров, особенно это характерно для Магаданской области, Камчатского края, Чукотского АО и Республики Саха (Якутия). Гигантские расстояния и суровые природные условия предопределяют необходимость развития основных элементов социальной инфраструктуры в каждой изолированной локальной системе расселения, несмотря на небольшую численность жителей, что естественно формирует специфические обязательства со стороны государства по поддержке привлекательной среды обитания.

Дальний Восток вступил с начала ХХI столетия в период критического демографического развития, когда численность населения стала уменьшаться темпами, превосходящими среднероссийские показатели. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) численность населения за 1989–2011 гг. уменьшилась на 21,2%, то есть ДФО потерял каждого пятого жителя, в то время как в России за тот же промежуток времени количество проживающих уменьшилось всего на 2,7%. 2011 г. в целом для России ознаменовался позитивными изменениями тренда демографического развития, когда общая численность населения к началу 2012 г. увеличилась на 191 тыс. чел. Дальний Восток, к сожалению, остался в числе территорий, интенсивно теряющих население. Анализируя динамику численности населения, прослеживается очевидная картина: самые высокие потери несут северные районы ДФО (на 65,9% сократилась численность населения на Чукотке, на 59,8% – в Магаданской области, на 32,3% – на Камчатке, на 31,0% – на Сахалине). В Приморском и Хабаровском краях темпы сокращения численности населения были более замедленными по сравнению с аналогичными показателями в целом по ДФО. Однако в 2011 г.

¹ Статья подготовлена при поддержке проектов ДВО РАН: 12–1-П31–03 «Взаимодействие экономических макрорегионов в процессе модернизации России: Дальний Восток»; 12–1-ООН-01 «Модернизационный вектор стратегии экономической безопасности российского Дальнего Востока»; 12–1-П35–01 «Экономика науки и образования: Дальний Восток России».

наибольшую потерю населения понесла Амурская область [1].

Дальний Восток, к сожалению, превратился в зону сплошного миграционного оттока и самым интенсивным образом задействован в западном миграционном дрейфе [2, с. 134–136]. В 2010 г. превышение выбывших в другие районы России над прибывшими составило в Дальневосточном регионе 89,5%. Почти три четверти (72,5%) дальневосточников в миграционном обмене с федеральными округами России в 2010 г. выехали в европейские районы страны. Одним из основных движущих мотивов отъезда стал недостаточный уровень доходов и низкий уровень комфортности проживания в регионе.

Заработная плата остается основным источником формирования доходов населения дальневосточных районов страны, а в автономных округах на Камчатке и Чукотке ее доля в доходах трудоспособного населения достигает 80%. Однако, несмотря на в целом положительные тенденции темпа роста, за период 1995–2011 гг., номинальная заработная плата в экономике ДФО выросла только в 35 раз, в то время как в среднем по России – в 50 раз. Если в середине 1990-х гг. оплата труда дальневосточников по номиналу (за счет соответствующих надбавок и коэффициентов, компенсирующих удаленность и природно-климатические условия жизни) превышала среднероссийский уровень на 70%, то теперь преимущество сократилось всего до 20%. За счет более высокой стоимости жизни стремительно отстает рост реальной заработной платы, которая за тот же период увеличилась в ДФО всего в 2,9 раза, в то время как по стране в целом – в 3,9 раза [3, с. 165–166; 4, с. 39– 40].

Недостаточный уровень социально-экономического развития субъектов, неразвитость производственной и финансовой инфраструктуры, сравнительно низкий уровень развития предпринимательской деятельности объективно ограничивают возможности получения населением альтернативных видов доходов [5, с. 611–615]. Если в 1995 г. среднедушевые денежные доходы населения на Дальнем Востоке превышали среднероссийский уровень примерно на 24,1%, что было связано с высокими номинальными доходами в районах Крайнего Севера, то после дефолта 1998 г. эта разница сократилась и до настоящего времени не превышает 10% (1999–2011 гг.) [4, с. 38]. В результате повышенной стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в первую двадцатку самых дорогих регионов страны попадают все дальневосточные субъекты. Лидирующие позиции занимает Чукотский автономный округ, где стоимость потребительского набора почти в 2 раза выше, чем в среднем по России. Необходимо отметить, что, начиная с 2003 г., в большинстве субъектов ДФО цены на продовольственные товары росли со скоростью выше средней по стране.

Следовательно, иллюзия номинального роста оборачивается снижением реальных доходов населения Дальнего Востока. В результате покупа-

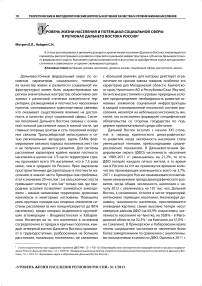

Таблица 1

Покупательная способность доходов, заработной платы и пенсий в регионах Дальнего Востока, %

|

Регионы |

Соотношение с величиной прожиточного минимума |

|||

|

среднедушевых доходов |

среднемесячной пенсии |

|||

|

1995 |

2010 |

1995 |

2010 |

|

|

Республика Саха (Якутия) |

152 |

252 |

74 |

113 |

|

Камчатский край |

163 |

220 |

71 |

100 |

|

Приморский край |

181 |

254 |

69 |

115 |

|

Хабаровский край |

149 |

252 |

75 |

103 |

|

Амурская область |

140 |

192 |

78 |

107 |

|

Магаданская область |

159 |

289 |

82 |

132 |

|

Сахалинская область |

169 |

337 |

64 |

114 |

|

Еврейская автономная область |

137 |

217 |

72 |

110 |

|

Чукотский автономный округ |

121 |

301 |

76 |

124 |

|

Российская Федерация |

156 |

329 |

55 |

134 |

Источник: [1; 4, с. 39–40; 6, с. 148–149, 166–167].

тельная способность среднедушевых доходов населения Дальнего Востока оказывается ниже, чем в среднем по России (табл. 1).

Как следствие, регион отличается повышенной долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. Каждый четвертый житель Камчатского края (включая Корякский АО) и Амурской области, а также каждый пятый Республики Саха (Якутия), Приморского края и Еврейской автономной области имеет доход ниже величины прожиточного минимума. Для сравнения в среднем по России бедным является лишь каждый восьмой [7, с. 59–60]. Высокая стоимость прожиточного минимума, сложившаяся в восточных регионах страны, наиболее болезненно отражается на бедных слоях населения, в частности, на пенсионерах, средний размер пенсии которых ни в одном из субъектов ДФО на протяжении 1995–2008 гг. не превышал установленный прожиточный минимум [6, с. 152–153, 166]. Это существенная проблема, особенно для северных территорий, где пенсионеры в силу природных условий лишены возможности поддерживать уровень жизни за счет приусадебных и дачных участков. Только в 2009–2011 гг. в результате существенной индексации выплат из Пенсионного фонда РФ размер среднемесячных пенсий дальневосточников превысил или сравнялся с минимальной стоимостью жизни. Таким образом, существующий уровень доходов населения в дальневосточном регионе является поляризующим компонентом и все сильнее влияет на другие характеристики качества жизни.

Скорость сворачивания сети социальных учреждений на Дальнем Востоке в период 1990-х гг. оказалась выше, чем в других регионах страны во многом из-за использования коммерческих критериев эффективности развития и функционирования элементов этой сети.

Количество детских садов и яслей в регионах Дальнего Востока, по сравнению с 1990 г., сократилось более чем в 2–3 раза, при этом в Магаданской области – в 4,2, а на Чукотке – в 5,2 раза (для сравнения по стране в целом этот показатель составил 1,9) [3, с. 208; 6, с. 212–215]. Такое сокращение детских учреждений было связано не только с естественным сокращением населения в результате миграционного оттока, но и с активной политикой «избавления» ведомств от непрофильных видов деятельности, находящихся на балансе промышленных предприятий, а также в связи с отсутстви- ем у местных бюджетов средств на содержание дошкольных учреждений.

По охвату детей соответствующего возраста дошкольными учреждениями все территории Дальнего Востока соответствует среднероссийскому уровню. Традиционно лидерство сохраняют Чукотка и Магаданская область, где более 75% детей посещают подобные учреждения. К сожалению, данные показатели не отражают реальное положение вещей, поскольку сглаживают и усредняют обеспеченность по отдельным муниципальным образованиям. В действительности, в крупных городах и областных центрах существует острый дефицит на места в учреждениях дошкольного воспитания, что связано с ростом рождаемости в последние годы и о чем свидетельствуют очереди, регистрируемые в муниципальных органах образования.

Ситуация усугубляется тем, что за период 1995–2010 гг. во всех субъектах ДФО было введено в строй менее 8000 мест для дошкольного воспитания (для сравнения только за 5 лет с 1990 г. по 1994 г. в регионе было введено в 4,4 раза больше). Из них 55% – это вклад Республики Саха (Якутия), которая ежегодно производит наращивание дошкольного фонда. При этом за 15 последних лет в Магаданской области не было введено в строй ни одного детского сада, в Чукотском АО, Еврейской автономной области, на Камчатке и в Корякском АО – по одному (табл. 2).

Всеобщее обязательное образование предполагает полную обеспеченность соответствующей инфраструктурой. Сокращение общей численности населения в северных регионах Дальнего Востока, закрытие приисков и фактическое исчезновение населенных пунктов привело к двукратному сокращению числа школ в Магаданской области и Чукотском АО (2010 г. к 1990 г.). Примерно на 30% сократилось число школ в Амурской области и Еврейской автономной области, где обезлюдели поселки вдоль железнодорожной магистрали БАМ. Несмотря на ввод в действие за период 2000– 2010 гг. общеобразовательных школ на 54,2 тыс. ученических мест во всех субъектах Дальнего Востока доля учащихся во вторую и третью смену (за исключением Чукотского АО) превышает среднероссийский показатель [6, с. 226–227]. Продолжается закрытие малокомплектных, в основном сельских школ, ради повышения эффективности учебного процесса (по идеологии национального проекта «Образование») на территориях, испытывающих отток населения, что ускоряет процесс

Ввод в действие образовательных учреждений за период, мест

Таблица 2

|

Регионы |

Дошкольные |

Общеобразовательные |

||||||

|

1990– 1994 |

1995– 1999 |

2000– 2004 |

2005– 2010 |

1990– 1994 |

1995– 1999 |

2000– 2004 |

2005– 2010 |

|

|

Республика Саха (Якутия) |

6087 |

1382 |

1320 |

1670 |

21 763 |

13 558 |

15 323 |

14 834 |

|

Камчатский край |

1825 |

– |

– |

490 |

2532 |

1554 |

168 |

637 |

|

Приморский край |

7265 |

– |

140 |

260 |

16 993 |

6248 |

878 |

1016 |

|

Хабаровский край |

5135 |

140 |

76 |

50 |

11 937 |

6457 |

6762 |

1103 |

|

Амурская область |

7420 |

827 |

97 |

219 |

13 843 |

5289 |

4188 |

1870 |

|

Магаданская область |

1340 |

– |

– |

– |

692 |

120 |

– |

360 |

|

Сахалинская область |

4000 |

50 |

– |

830 |

10 404 |

2195 |

250 |

2428 |

|

Еврейская АО |

820 |

190 |

– |

80 |

1692 |

– |

– |

500 |

|

Чукотский АО |

500 |

– |

– |

90 |

1254 |

600 |

680 |

3164 |

|

ДФО |

34 392 |

2589 |

1633 |

3689 |

81 110 |

36 021 |

28 249 |

25 912 |

Источник: [1; 6, с. 636–639].

самоликвидации мелких населенных пунктов на этих, и без того редко заселенных, территориях.

Система начального профессионального образования за последние 20 лет сократилась на 25%. Изначально эти образовательные учреждения были нераздельно связаны с предприятиями и находились в ведении различных отраслевых министерств и ведомств, особенно в части технологического и кадрового обеспечения учебной базы. Наиболее сильно пострадали Хабаровский край и Еврейская автономная область, где закрытие предприятий привело к двукратному уменьшению числа ПТУ. Система среднего специального и высшего профессионального образования в регионах Дальнего Востока не испытали на себе такого падения, скорее наоборот. Доступность получения средней и высшей профессиональной квалификации за последние годы выросла. Число вузов выросло вдвое, а численность студентов – в 2,5 раза. Это произошло, во-первых, за счет открытия передовыми вузами европейской части страны своих представительств в регионах, во-вторых, путем создания негосударственных вузов и, в-третьих, в результате преобразования части филиалов в самостоятельные высшие учебные заведения. Однако профессионально-квалификационный состав выпускаемых специалистов учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования не отвечает социально-экономическим потребностям регионов Дальнего Востока. Особенно остро не хватает рабочих высокой квалификации для промышленных и строительных организаций, врачей-специалистов, а также инженеров различных технических специально- стей. Специфической проблемой Дальнего Востока, особенно его северных регионов, стала своеобразная автономизация образовательной среды, когда в связи с удорожанием жизни выпускники школ вынуждены выбирать учебные заведения внутри своих регионов, что существенно сокращает возможности для реализации своих творческих и образовательных амбиций [8, с. 441].

Одними из ключевых позиций, характеризующих социальный потенциал, являются доступность и уровень развития здравоохранения в регионе. В отличие от образования, ориентированного на молодежь, доступное бесплатное здравоохранение гарантировано Конституцией РФ для всех жителей без исключения. Основные показатели обеспеченности медицинскими услугами в регионе традиционно лучше средних параметров по стране, поскольку необходимо содержать разветвленную сеть медицинских учреждений во многих удаленных городах и поселках. Тем не менее, возможности стационарного лечения для населения Дальнего Востока за годы реформ снизились. Если в 1990 г. на 10 тыс. населения всего региона приходилось 148 больничных коек (в среднем по России – 137), то к 2010 г. этот показатель сократился на 25% и составил 108,8 (в среднем по России – 93,7). Высокий уровень обеспеченности больничными койками сохраняют практически все северо-восточные субъекты ДФО: Чукотский автономный округ (171,2), Магаданская (148,8) и Сахалинская (142,2) области, что связано, в том числе с миграционным оттоком населения с этих территорий в период реформ [6, с. 290–291]. При этом самый низкий уровень обеспеченности населения больничными местами зафиксирован в южной зоне Дальнего Востока Приморском и Хабаровском краях, где сконцентрировано основное население региона.

В то же время материально-техническая база системы здравоохранения в субъектах ДФО остается сложной. Сложившаяся в 1980-х – начале 1990-х гг. норма ежегодного ввода в строй объектов здравоохранения на уровне не менее 15–16 койко-мест на 100 тыс. человек сократилась к 2009 г. практически втрое и составила всего 5,6 койко-места. За 2000–2010 гг. в строй было введено 5470 больничных койки, 45% из которых на территории Республики Саха (Якутия), 1/5 часть – в Хабаровском крае за счет политики «продавливания» инвестиционных проектов при формировании федерального бюджета и за счет возможностей региональных бюджетов (табл. 3).

На остальных территориях отмечены единичные случаи ввода в строй незначительных по масштабу объектов здравоохранения. На территории Чукотского АО с 1994 г. по 2003 г., а в Магаданской области с 1997 г. по 2009 г. строительство медицинских учреждений не велось вообще, и только в 2010 г. состоялся ввод больницы на 118 мест. В результате материально-технический потенциал здравоохранения в большинстве дальневосточных регионов сильно изношен и нуждается в значительном обновлении.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в регионе объективно лучше, чем по стране в целом: Чукотский автономный округ – 76,7 специалистов высшей медицинской квалификации на 10 тыс. жителей, что в 1,5 раза выше, чем в РФ. В Амурской области, Хабаровском крае, Респу- блике Саха (Якутии) превышение составляет 10– 15% от среднероссийского. Однако в ряде регионов существует проблема кадрового обеспечения врачами наиболее дефицитных специализаций: в Еврейской автономной области (уровень обеспеченности всего 35,4 чел. на 10 тыс. населения против 50,1 в среднем по стране), в Камчатском крае (49,4), в Сахалинской области (49,1) [9, с. 300–301]. К сожалению, официально публикуемая информация по обеспеченности населения медицинскими кадрами и услугами в разрезе субъектов РФ не позволяет увидеть реальную ситуацию. В условиях реформы здравоохранения рост обеспеченности внутри субъектов РФ происходит на фоне перераспределения медицинского персонала и укомплектованности медицинских учреждений из малых и неперспективных муниципальных образований в сторону более крупных и развитых населенных пунктов. Для населения малых поселений это становится катастрофой, существенно снижающей качество жизни.

Несмотря на то, что период 2000-х гг. ознаменовался постепенным возвратом большей части территорий в двадцатку лидеров по обеспеченности медицинским персоналом за счет сокращения численности местного населения, этого нельзя сказать про уровень доступности медицинских услуг. Внедрение рыночных механизмов в систему здравоохранения и расширение перечня платных услуг при низком уровне доходов населения, особенно в периоды нетрудоспособности, существенно ограничило возможности профилактики и восстановления здоровья дальневосточников. Одновременно продолжается не учитываемое официальной статистикой социальное расслоение внутри регио-

Таблица 3

|

Регионы |

1990–1994 |

1995–1999 |

2000–2004 |

2005–2010 |

|

Республика Саха (Якутия) |

1226 |

1004 |

1526 |

939 |

|

Камчатский край |

142 |

53 |

40 |

134 |

|

Приморский край |

474 |

878 |

115 |

90 |

|

Хабаровский край |

906 |

486 |

488 |

672 |

|

Амурская область |

1265 |

1258 |

419 |

110 |

|

Магаданская область |

50 |

195 |

– |

181 |

|

Сахалинская область |

444 |

170 |

54 |

347 |

|

Еврейская АО |

– |

96 |

50 |

147 |

|

Чукотский АО |

150 |

– |

– |

158 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

4607 |

4140 |

2692 |

2778 |

Источник: [1; 6, с. 640–641].

Ввод в действие больничных учреждений за период, койко-мест

нов, когда растет обеспеченность медицинскими услугами в крупных и центральных населенных пунктах за счет деградации малых и неперспективных поселений.

Обеспеченность населения жильем по субъектам Дальнего Востока в среднем находится на уровне 21 м 2/чел., что традиционно ниже, чем в среднем по России (22,4 м 2/чел.). Исключение составляют: Чукотский АО (31,5 м 2/чел.) и Магаданская область (27,5 м 2/чел.), которые в основном испытали миграционный отток населения при практически полном отсутствии жилищного строительства. В целом рост жилищной обеспеченности происходит не за счет нового строительства, объемы которого на Дальнем Востоке упали, начиная с 1998 г. почти в 5 раз по отношению к уровню 1990 г. (по России только в 2 раза за тот же период), а в результате миграционного оттока и сокращения численности постоянно проживающего населения.

По вводу жилья Дальний Восток стабильно занимает последнее место среди федеральных округов. Несмотря на то, что восточные территории в целом повторяют общероссийскую тенденцию по темпам ввода жилья к уровню 1990 г., с каждым годом увеличивается разрыв между этими трендами. Если в 1995 г. в целом по стране ввод жилья от уровня 1990 г. составил 66%, то на Дальнем Востоке – всего 42% (в 1,4 раза меньше). К 2008 г. в целом по России был превышен рубеж 1990 г. (103,8%), в то время как дальневосточниками было введено в строй жилья в 2,7 раза меньше от достигнутого в 1990 г. С 1997 по 2010 гг. в ДФО в эксплуатацию ежегодно вводилось не более 0,25 м 2/чел. общей площади в год, только в 2011 г. дальневосточные строители достигли рубежа 0,3 м 2/чел., что почти в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России [1; 6, с. 626–627]. При этом для нормального воспроизводства и обновления жилищного фонда требуется ввод не менее 1 м 2/чел. в год.

В результате значительного отставания темпов обновления жилищный фонд субъектов ДФО теряет свои потребительские качества. По данным статистики, более 6% жилого фонда в городах и населенных пунктах Дальнего Востока находится в ветхом (4,8%) и аварийном (1,5%) состоянии, в то время как по России в целом этот показатель едва превышает 3% [1; 6, с. 198–201]. За 10 лет доля аварийного фонда в дальневосточном регионе увеличилась в 2 раза (!). Высокая доля ветхого и аварийного жилья сосредоточена в Республике Саха (Якутия) (15,1%), Магаданской области (11,1%), Сахалинской и Амурской областях (9,9% и 9,1% соответственно), что существенно ухудшает условия комфортного проживания и создает дополнительную финансовую нагрузку, как для бюджетов домашних хозяйств, так и для местных и региональных органов власти, которые вынуждены принимать экстренные меры по поддержанию жилого фонда в функциональном состоянии. Практически по всем территориям ДФО РФ наблюдается увеличение площади жилья, требующего капитального ремонта и восстановления, что является следствием низких темпов обновления жилого фонда.

Степень распространения коммунальных услуг по Дальнему Востоку в целом находится на среднероссийском уровне – примерно 70,7%. Это означает, что практически в каждом третьем жилье отсутствует хотя бы один вид благоустройства, при этом большое количество малых поселений и жилищ не имеет систем коммунального обслуживания вовсе. На севере региона, где в основном сосредоточены сельские населенные пункты, распространены автономные системы теплоснабжения и практически отсутствует централизованное водоснабжение. Только в 5 из 9 регионов водопроводом, канализацией и центральным отоплением оборудовано более 80% жилищного фонда. По территориям самая низкая степень благоустройства жилья в Республике Саха (Якутия), Амурской области и Еврейской автономной области (менее 65%). Для них характерна более высокая доля негородского жилищного фонда с частичным благоустройством. Услуги газоснабжения распространены только в 6 из 9 субъектах ДФО РФ (газом в среднем обеспечено менее 30% жилья в регионе), в основном в южных регионах: Еврейской автономной области (77%) и Хабаровском крае (65,3%) [6, с. 200– 201].

Одним из важных показателей жилищной обеспеченности остается возможность для жителей Дальнего Востока приобретать жилье на имеющиеся у них доходы, что характеризуется коэффициентом доступности жилья2, который показывает: сколько лет потребуется семье дальневосточни-

² Коэффициент доступности жилья рассчитывается как отношение сложившейся на рынке конкретного региона стоимости стандартной квартиры (общей площадью 54 м2) к среднему годовому доходу семьи из трёх человек за вычетом годовых текущих расходов на все потребности семьи (прожиточного минимума).

ков для приобретения жилья при существующем уровне дохода.

Минимальная продолжительность накопительного периода для покупки семьей из трех человек квартиры общей площадью 54 м 2 в 2007–2011 гг. сложилась на рынках в Магаданской области и составила менее 3-х лет, что в 2 с лишним раза быстрее, чем по стране в целом. Это связано, прежде всего, с постоянным потоком предложения квартир на продажу в связи с миграцией жителей области в другие регионы страны при минимальных объемах нового жилищного строительства. Среднестатистическая семья из Амурской области сможет приобрести квартиру в новостройке примерно через 9,5 лет, а на вторичном рынке – через 8, а в Приморском крае, наоборот, покупка квартиры на первичном рынке будет доступна семье через 8,2 года, а на вторичном – только через 9,3, что обусловлено высокой стоимостью строительномонтажных работ при сравнительно низких доходах населения. На остальных территориях срок накопления необходимых средств на покупку жилья составит в среднем 5–6 лет. Однако, условные расчеты скрывают реальную недоступность улучшения своих жилищных условий для той части дальневосточников, которые живут на грани бедности, включая как представителей старшего поколения, пенсия которых варьирует в пределах прожиточного минимума, так и молодежи, доходы которых еще далеки до среднедушевых.

Говоря о доступности жилья необходимо учитывать не только возможность его свободного приобретения для последующего проживания, но и необходимость содержания и обслуживания этого жилья, неся соответствующие затраты, к которым относятся текущий ремонт, различные виды страхования, оплата коммунальных услуг и прочие. Для дальневосточников плата за стандартную квартиру превышает среднероссийский уровень примерно в 1,5–2 раза. Объективно высокая стоимость услуг в городах и районах Дальнего Востока обусловлена особенностями климата и повышенной потребностью в тепле и электроэнергии, которые составляют значительную долю в структуре потребляемых услуг.

Таким образом, несмотря на кажущуюся близость среднестатистических показателей, характеризующих социальный потенциал дальневосточного региона, к среднероссийскому уровню, внутрирегиональные параметры уровня жизни и обеспеченности социальной инфраструктурой существенно различаются по отдельным территориям и населенным пунктам и весьма далеки от оптимальных в силу следующих причин.

«Во-первых, Дальний Восток не обладает к настоящему времени в социальной сфере потенциалом, достаточным для того, чтобы претендовать на формирование отличных от среднероссийских тенденций в области темпов и качества экономического роста. Во-вторых, регион фактически не обладает потенциалом для формирования ресурсов труда высокого качества для изменения структуры и стоимостных характеристик регионального воспроизводства» [10, с. 174]. В результате объективных пространственных и социально-экономических факторов экономического развития доступность отдельных услуг социальной сферы существенно ограничена для каждого четвертого дальневосточника.

Следовательно, для преодоления сложившейся ситуации и осуществления любой стратегии развития Дальнего Востока, особенно основанной на инновационных подходах, возникает настоятельная потребность в реализации специальной программы по формированию социального потенциала, достаточного по объему и качеству для достижения поставленной цели.

*****

I часть: Стат. бюлл./Терр. орган ФСГС по Хабаровскому краю – г. Хабаровск, 2012.

-

5. Минакир П. А. Экономика Регионов. Дальний Вос-ток/Отв. ред. А. Г. Гранберг. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006.

-

6. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб./Росстат. – М., 2011.

-

7. Мотрич Е. Л., Найден С. Н. Население и социальное развитие российского Дальнего Востока//Простран-ственная экономика. – 2009, № 2.

-

8. Тихоокеанская Россия – 2030: сценарное прогно-

зирование регионального развития/под ред. П. А. Ми- 10. Синтез научно-технических и экономических накира; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. прогнозов: Тихоокеанская Россия – 2050/под ред. исследований. Хабаровск: ДВО РАН, 2010. П. А. Минакира, В. И. Сергиенко. – Владивосток: Дальна-

-

9. Здравоохранение в России. 2011: Стат.сб./Рос- ука, 2011.

-

стат. – М., 2011. 326 с.

Список литературы Уровень жизни населения и потенциал социальной сферы в регионах Дальнего Востока России

- Центральная база статистических данных. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ/Электронный ресурс. Режим доступа. http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/.

- Мотрич Е.Л., Найден С.Н. Влияние социально-демографической ситуации на трудовую миграцию//Проблемы прогнозирования. -2009, № 5. EDN: MUVSSP

- Российский статистический ежегодник. 2011: Стат.сб./Росстат. -М., 2011.

- Основные показатели социально-экономического положения регионов ДФО в январе-декабре 2011 года, I часть: Стат. бюлл./Терр. орган ФСГС по Хабаровскому краю -г. Хабаровск, 2012.

- Минакир П.А. Экономика Регионов. Дальний Восток/Отв. ред. А.Г. Гранберг. -М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. EDN: RWHZNP

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб./Росстат. -М., 2011.

- Мотрич Е.Л., Найден С.Н. Население и социальное развитие российского Дальнего Востока//Пространственная экономика. -2009, № 2. EDN: KVPAJJ

- Тихоокеанская Россия -2030: сценарное прогнозирование регионального развития/под ред. П.А. Минакира; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований. Хабаровск: ДВО РАН, 2010.

- Здравоохранение в России. 2011: Стат.сб./Росстат. -М., 2011. 326 с.

- Антонова Н.Е., Волков Л.В., Стоник В.А., Михайлов В.В., Новицкий А.А., Бакланов П.Я., Демьяненко А.Н., Мошков А.В., Романов М.Т., Бардаль А.Б., Заостровских Е.А., Белоусова А.В., Горюнов А.П., Васильева О.Г., Деваева Е.И., Котова Т.Е., Минакир П.А., Рензин О.М., Рыжова Н.П., Суслов Д.В. и др. Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская Россия -2050/под ред. П.А. Минакира, В.И. Сергиенко. -Владивосток: Дальнаука, 2011. EDN: RWJBDH