Уровенная модель скарново-магнетитовых залежей Северного и Среднего Урала

Автор: Сунцев А.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 10, 2008 года.

Бесплатный доступ

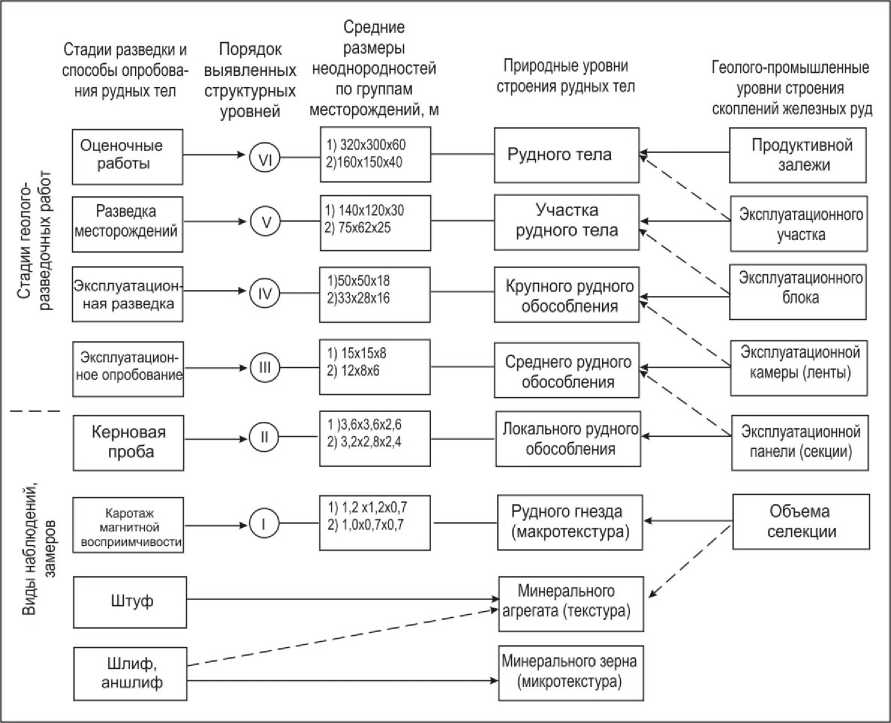

Природной сущности месторождений наиболее полно отвечает пространственно-детерминированная модель. В основе этой модели лежит понятие о геологическом поле. Геологическое поле месторождения представляет собой систему из нескольких соподчиненных структурных уровней. На каждом уровне в качестве элементов неоднородности выступают минеральные обособления более мелких размеров (более высоких порядков). Исследования скарново-магнетитовых месторождений позволили создать уровенную модель залежей. Во внутреннем их строении выделено восемь природных уровней.

Магнетитовые руды, скарны, месторождения, моделирование, урал

Короткий адрес: https://sciup.org/147200716

IDR: 147200716 | УДК: 553.31

Текст научной статьи Уровенная модель скарново-магнетитовых залежей Северного и Среднего Урала

Выбор методов обобщения геологической информации во многом обусловлен представлениями исследователя о внутреннем строении геологического объекта. Так, природной сущности месторождения, как показано в многочисленных работах В.Ф.Мягкова [ 6,7.8 ], наиболее полно отвечает пространственно-детерминированная модель. В основе этой модели лежит понятие о геологическом поле. Геологическое поле – это пространство, каждому элементарному объему которого соответствует определенное значение характеристики какого-либо свойства [ 6 ]. В зависимости от вида изучаемых свойств выделяется несколько разновидностей геологического поля: геохимическое, морфоструктурное, минералогическое, геофизическое и др.

Любое месторождение представляет собой крупное скопление минерального вещества. При образовании месторождения на фоне единой направленности процесса к концентрации вещества (Мягков, 1984) имеют место изменения физикохимических условий среды минералообразования как общего, так и локального характера. Такое сочетание разнообразных изменений условий способствует появлению в структуре рудоотложения разномасштабных минеральных неоднородностей. Всю массу

этих неоднородностей можно подразделить на несколько совокупностей близких по размерам обособлений, т. е. выделить так называемые «структурные уровни» во внутреннем строении месторождения. Геологическое поле месторождения, таким образом, представляет собой систему из нескольких соподчиненных структурных уровней. На каждом уровне в качестве элементов неоднородности выступают минеральные обособления более мелких размеров (более высоких порядков).

При решении на месторождении многих геологоразведочных задач с изложенных выше позиций необходим был особый метод исследования геологических полей, который позволял бы улавливать уровенное строение геологических объектов и надежно оценивать параметры каждого уровня. Такой метод – метод геометрической автокорреляции – разработан В.Ф. Мягковым и Г.В. Лебедевым [4,8 ]. В 2007 г. Г.В. Лебедев впервые в полном объеме привел развернутое теоретическое обоснование метода, показал его возможности для решения вопросов по обоснованию сети опробования и систем разведки [5]. Метод предусматривает определение специального показателя частотной изменчивости – радиуса геометрической автокорреляции, рассчитываемого по способу градиентов аппроксимирующих поле функций.

Таблица 1. Средние значения радиусов геометрической автокорреляции содержаний компонентов по основным направлениям анизотропии рудных тел месторождений Богословской группы, м

|

Месторождение |

Рудное тело |

Размер рудного тела, м |

Структурный уровень |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

|||

|

Направление нормальной мощности |

||||||||

|

Песчанское |

ОРЗ |

85 |

0,45 |

1,2 |

2,7 |

7,2 |

17,5 |

38 |

|

Воронцовское |

ОРЗ |

15 |

- |

1,0 |

2,6 |

5,8 |

- |

- |

|

Покровское |

1 |

15 |

- |

1,0 |

2,8 |

5,8 |

- |

- |

|

Направление простирания |

||||||||

|

Ауэрбаховское |

6, 7 |

240–380 |

- |

- |

2,8 |

7,6 |

23,5 |

55 |

|

Песчанское |

ОРЗ |

760–1500 |

- |

- |

3,5 |

10,2 |

36,0 |

- |

|

Воронцовское |

ОРЗ |

200–300 |

- |

- |

- |

13,0 |

26,0 |

57 |

|

Покровское |

1 |

500–600 |

- |

1,3 |

3,6 |

- |

44,0 |

112 |

|

Направление падения |

||||||||

|

Ауэрбаховское |

6, 7 |

260–340 |

0,32 |

1,1 |

2,6 |

7,5 |

19,3 |

53 |

|

Воронцовское |

ОРЗ |

220–250 |

- |

- |

- |

10,5 |

25,0 |

58 |

|

Покровское |

1 |

700–950 |

- |

- |

- |

- |

42,0 |

121 |

Таблица 2. Средние значения радиусов геометрической автокорреляции содержаний компонентов по основным направлениям анизотропии рудных тел месторождений Тагильской группы, м

|

Месторождение |

Рудное тело, блок |

Максимальный размер рудного тела, м |

Структурный уровень |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

|||

|

Направление нормальной мощности |

||||||||

|

4, 5, 6 |

14 |

0,37 |

1,2 |

2,8 |

6,1 |

- |

- |

|

|

Высокогорское |

бл. 21 |

60 |

0,37 |

1,3 |

3,9 |

9,0 |

26,0 |

- |

|

бл. 10, 19 |

25 |

- |

1,3 |

4,0 |

9,5 |

- |

- |

|

|

Среднее |

0,37 |

1,3 |

4,0 |

9,2 |

26,0 |

- |

||

|

Лебяжинское |

5 32–41 |

38 50 |

0,36 0,33 |

1,2 1,2 |

3,1 3,2 |

8,9 8,3 |

- - |

- - |

|

Среднее |

0,34 |

1,2 |

3,2 |

8,6 |

- |

- |

||

|

Естюнинское |

1 |

22 |

0,42 |

1,1 |

2,8 |

8,4 |

- |

- |

|

Направление простирания |

||||||||

|

4, 5, 6 |

1200 |

0,58 |

1,8 |

7,9 |

25,8 |

72,2 |

161 |

|

|

Высокогорское |

бл. 21 |

600 |

- |

- |

7,4 |

25,8 |

70,5 |

154 |

|

бл. 10, 19 |

700 |

- |

- |

- |

27,7 |

72,1 |

155 |

|

|

Среднее |

0,58 |

1,8 |

7,6 |

26,4 |

71,6 |

157 |

||

|

Лебяжинское |

5 |

440 |

- |

- |

6,6 |

16,5 |

37,8 |

85 |

|

32–41 |

300 |

- |

1,6 |

6,2 |

17,1 |

37,5 |

79 |

|

|

Среднее |

- |

1,6 |

6,4 |

16,8 |

37,6 |

82 |

||

|

Естюнинское |

1 |

1200 |

- |

- |

6,8 |

23,5 |

50,1 |

139 |

|

Направление падения |

||||||||

|

4, 5, 6 |

660–1400 |

- |

- |

- |

26,0 |

62,8 |

157 |

|

|

Высокогорское |

бл. 21 |

820 |

- |

- |

- |

26,8 |

63,0 |

145 |

|

бл. 10, 19 |

520–650 |

- |

- |

- |

27,4 |

64,4 |

148 |

|

|

Среднее |

- |

- |

- |

26,7 |

63,4 |

150 |

||

|

Лебяжинское |

5 32-41 |

210–280 400–500 |

0,35 0,35 |

1,4 1,4 |

4,9 3,9 |

13,6 14,2 |

31,5 32,2 |

74 82 |

|

Среднее |

0,35 |

1,4 |

4,4 |

13,9 |

31,8 |

78 |

||

|

Естюнинское |

1 |

880–950 |

- |

- |

- |

- |

42,5 |

115 |

Таблица 3. Отношения радиусов геометрической автокорреляции смежных уровней месторождений Богословской группы

|

Месторождение |

Рудное тело |

Отношения радиусов смежных уровней |

||||

|

r II / r I |

r III / r II |

r IV / r III |

r V / r IV |

r V I / r V |

||

|

Направление нормальной мощности |

||||||

|

Песчанское |

ОРЗ |

2.7 |

2,3 |

2,7 |

2,4 |

2,2 |

|

Воронцовское |

ОРЗ |

- |

2,6 |

2,2 |

- |

- |

|

Покровское |

1 |

- |

2,8 |

2,1 |

- |

- |

|

Направление простирания |

||||||

|

Ауэрбаховское |

6,7 |

- |

- |

2,7 |

3,1 |

2,3 |

|

Песчанское |

ОРЗ |

- |

- |

2,9 |

3,5 |

- |

|

Воронцовское |

ОРЗ |

- |

2,8 |

- |

- |

2,2 |

|

Покровское |

1 |

- |

- |

- |

- |

2,6 |

|

Направление падения |

||||||

|

Ауэрбаховское |

6,7 |

3,4 |

2,4 |

2,9 |

2,6 |

2,7 |

|

Воронцовское |

ОРЗ |

- |

- |

- |

2,4 |

2,3 |

|

Покровское |

1 |

- |

- |

- |

- |

2,9 |

Таблица 4. Отношения радиусов геометрической автокорреляции смежных уровней месторождений Тагильской группы

|

Месторождение |

Рудное тело, блок |

Отношения радиусов смежных уровней |

||||

|

r II / r I |

r III / r II |

r IV / r III |

r V / r IV |

r V I / r V |

||

|

Направление нормальной мощности |

||||||

|

Высокогорское |

4, 5, 6 |

3.2 |

2,3 |

2,2 |

- |

|

|

бл. 10,19,21 |

3,5 |

3,1 |

2,3 |

2,8 |

||

|

Лебяжинское |

5, 32–41 |

3,5 |

2,7 |

2,7 |

- |

|

|

Естюнинское |

1 |

2,6 |

2,5 |

3,0 |

- |

|

|

Направление простирания |

||||||

|

Высокогорское |

4, 5, 6 |

3,1 |

4,3 |

3,3 |

2,8 |

2,2 |

|

бл. 10,19,21 |

- |

- |

3,6 |

2,7 |

2,1 |

|

|

Лебяжинское |

5,32–41 |

- |

4,0 |

2,6 |

2,2 |

2,2 |

|

Естюнинское |

1 |

- |

- |

3,5 |

2,1 |

2,8 |

|

Направление падения |

||||||

|

Высокогорское |

4, 5, 6 |

- |

- |

- |

2,5 |

2,5 |

|

бл. 10,19,21 |

- |

- |

- |

2,4 |

2,3 |

|

|

Лебяжинское |

5,32–41 |

4,0 |

3,1 |

3,2 |

2,3 |

2,5 |

|

Естюнинское |

1 |

- |

- |

- |

- |

2,7 |

Нами метод был применен при изучении изменчивости содержаний главных компонентов руд скарново-магнетитовых месторождений Тагильской (Высокогорского, Лебяжинского, Естюнинского) и Богословской групп (Ауэрбаховского, Воронцовского, Пес-чанского, Покровского). Все месторождения находятся в пределах Тагильского мегасинклинория в контактовых зонах интрузивных массивов с вулканогенно-осадочными породами силурийско-девонского возраста [1,3,9]. В рудных зонах широко развиты скарны и околоскарновые образования. Исходным материалом для исследований послужили в основном данные кернового опробования колонковых скважин и точечного опробования в горных выработках, а также кривые каротажа магнитной восприимчивости руд (КМВ) и продольные проекции в изолиниях содержаний компонентов.

При обобщении графиков изменения содержаний основных рудных компонентов (железа, серы, меди, фосфора и кобальта) в строении их геохимических полей выделены структурные уровни нескольких порядков. Каждый уровень охарактеризован одним значением радиуса геометрической автокорреляции, так как радиусы для всех компонентов оказались близки. Средние значения радиусов по основным направлениям анизотропии рудных тел месторождений и их отношений при-

ведены в табл. 1, 2 (нумерация порядков структурных уровней по В. Ф. Мягкову, 1984 [7]).

Проанализировав результаты определений радиурадиусов автокорреляции, отметим следующее.

-

1. Соотношения средних значений радиусов смежных уровней изменяются в месторождениях Богословской группы от 1: 2,1 до 1: 3,5, Тагильской группы – от 1:2,1 до 1:4,3, составляя в среднем 1 : 2,6 (табл. 3, 4).

-

2. Рудные тела обладают анизотропией в частотной изменчивости содержаний. Радиусы автокорреляции на одноименных уровнях в направлении нормальной мощности значительно меньше, чем по простиранию и падению рудных тел; по последним направлениям радиусы почти равны. Анизотропия более отчетливо выражена на низкочастотных (четвертом–шестом) структурных уровнях.

-

3. Существует устойчивая зависимость между размерами рудных тел и значениями радиусов автокорреляции: на одних и тех же уровнях радиусы для более крупных залежей заметно больше, чем для мелких тел. Так, на четвертом уровне средний радиус по простиранию рудных тел Высокогорского месторождения составляет 26,4 м, средний радиус для более мелких рудных тел Лебяжинского месторождения – 16,8 м.

-

4. По величине радиуса автокорреляции месторождения четко подразделяются на две группы: первая – Высокогорское, Естюнин-ское, Песчанское, Покровское, вторая – Лебяжинское, Ауэрбаховское, Ворнцовское. Рудные тела месторождений первой группы крупнее, соответственно и их геохимические поля характеризуются большими радиусами автокорреляции.

Выявленные особенности частотной изменчивости содержаний компонентов генетически можно объяснить следующим образом. Уровенное строение геохимических полей является следствием уровенного строения самих рудных тел. Скарново-магнетитовые залежи представляют собой сложно построенные неоднородные геологические объекты: они состоят из множества пропластков, линз, гнезд, жил, вкраплений рудного вещества в скарнах или околоскарновых породах [1, 9]. Эти составные части рудных тел – структурные элементы – имеют разные размеры и форму. Вследствие региональных, местных и локальных флуктуаций условий рудообразования – состава замещаемых пород, интенсивности трещиноватости, проницаемости пород, концентраций компонентов и др. – структурные элементы в рудных телах сорганизованы в определенном порядке, образуя неоднородности разного масштаба.

Неоднородности строения рудных тел проявляются в изменчивости их промышленных свойств, в частности концентраций химических компонентов. Например, те или иные содержания железа в пробах, блоках, участках определяются количественными соотношениями рудного вещества (магнетита) и безрудных пород. Естественно, что в строении геохимического поля железа отражается уровенное строение самого рудного тела.

Появление ярко выраженной анизотропии в строении геохимических полей следует увязывать с уплощенной формой большей части рудных тел. Такая форма, а одновременно и характер анизотропии, обязаны своим происхождением особенностям миграции рудоносных флюидов в структурах рудоотложения. Благоприятными для их перемещения являлись зоны разрывных нарушений, контакты карбонатных и силикатных пород, пласты и пропластки легко замещаемых пород. Направления, перпендикулярные к протяженности этих каналов, были значительно менее проницаемыми. Поскольку образование зале- жей происходило преимущественно путем инфильтрационного метасоматоза, возникла резко выраженная вытянутость структурных элементов вдоль уплощения рудных тел.

Положительная зависимость между значениями радиусов автокорреляции и размерами рудных тел скарново-магнетитовых месторождений была установлена Г. В. Лебедевым [4] для двух уровней строения скарновомагнетитовых месторождений – уровня минерализованной зоны и уровня тела полезного ископаемого. Нашими исследованиями такая же зависимость зафиксирована и на более высокочастотных структурных уровнях. Наличие подобной зависимости свидетельствует о том, что геохимические поля (равно как и другие виды полей) крупных залежей являются менее изменчивыми, чем поля мелких залежей. Эта особенность строения геохимических полей позволяет рекомендовать использовать более редкую сеть наблюдений при разведке и опробовании крупных рудных тел по сравнению с относительно мелкими телами. Положение о возможности применения более редкой сети наблюдений для крупных залежей отражено и в инструкциях ГКЗ РФ. Таким образом, результаты исследований являются еще одним экспериментальным доказательством обоснованности данного положения.

Наличие описываемой зависимости обусловлено, очевидно, тем, что на месте образования крупных залежей существовали благоприятные условия для рудообразования. Метасоматоз здесь проходил более масштабно, вследствие чего формировались более крупные элементы неоднородности. Среди рассматриваемых месторождений наибольшая масштабность проявления процессов метасоматоза и, соответственно, более крупные неоднородности наблюдаются на Естюнинском и Высокогорском месторождениях. Естюнин-ское месторождение приурочено к Естюнин-ской зоне дорудных нарушений, состоящей из серии разрывов, зон дробления и повышенной трещиноватости пород. Разрывы сплошности пород происходили неоднократно, создавая все новые каналы для проникновения рудоносных растворов [1, 3]. Протяженные залежи Высокогорского месторождения сформировались в крупных трещинах отрыва (отслоения), возникших в крыле крупной складки вдоль контактов пород с резко различными механическими свойствами – известняков и вулкани- тов. Кроме того, в образовании залежей восточного рудноскарнового пояса месторождения большую роль сыграл литологический состав замещаемых пород.

Проведенные исследования частотной изменчивости содержаний компонентов позволили создать обобщенную структурную модель рудной залежи для рассматриваемых месторождений (рис.). При ее составлении автор опирался на схему строения природных скоплений полезных ископаемых А.Б. Каждана [2], принимая во внимание следующее:

-

1) геометрическая база проб полезного ископаемого, использованных при расчетах радиусов автокорреляции, превышает размеры неоднородностей, присущих минеральному агрегату и зерну;

-

2) исследования проводились в пределах рудного тела. Следовательно, выделенные

уровни строения геохимических полей соответствуют средним уровням схемы-ориентира.

За размер неоднородности геохимического поля по какому-либо направлению анизотропии рудного тела принималось расстояние между точками перегиба кривых аппроксимирующих функций соответствующего структурного уровня, т. е. точками, в которых вогнутость кривой меняется на выпуклость. Это расстояние примерно равно двум радиусам автокорреляции, поэтому размеры неоднородностей определялись путем удвоения полученных значений радиусов (табл. 5, 6).

Самый низкочастотный по каждому рудному телу структурный уровень строения геохимических полей (уровень шестого порядка) соответствует уровню строения тела полезного ископаемого.

Таблица 5. Средние размеры неоднородностей разных уровней строения рудных тел месторождений Тагильской группы, м

|

Месторождение |

Природный уровень строения |

|||||

|

рудного тела |

участка рудного тела |

крупного рудного обособле ния |

среднего рудного обособле ния |

локального рудного обособления |

рудного гнезда |

|

|

Высокогорское а) западный пояс б) восточный пояс |

320 x 300 x6 0 310 x 300 x 14 |

140 x 120 x 30 140 x 120 x 12 |

50 x 50 x 18 50 x 50 x 12 |

15 x 15 x 8 15 x 15 x 6 |

3,6 x 3,6 x 2,6 3,6 x 3,6 x 2,4 |

1,2 x 1,2 x 0,7 1,2 x 1,2 x 0,7 |

|

Лебяжинское |

160 x 150 x 40 |

75 x 62 x 25 |

33 x 28 x 16 |

12 x 8 x 6 |

3,2 x 2,8 x 2,4 |

? x 0,7 x 0,7 |

|

Естюнинское |

280 x 230 x 22 |

100 x 85 x 18 |

47 x 38 x 16 |

14 x 12 x 6 |

? x ? x 2,2 |

? x ? x 0,8 |

Примечание: размеры неоднородностей: первая цифра – по простиранию, вторая – по падению, третья – по нормальной мощности рудных тел

Таблица 6. Средние размеры неоднородностей разных уровней строения рудных тел месторождений Богословской группы, м

|

Месторождение |

Природный уровень строения |

|||||

|

рудного тела |

участка рудного тела |

крупного рудного обособле ния |

среднего рудного обособле ния |

локального рудного обособле ния |

рудного гнезда |

|

|

Ауэрбаховское |

110 x 106 x 22 |

47 x4 0 x 16 |

15 x1 5 x 10 |

6 x 5 x 4 |

2,2 x 2,0 x 1,5 |

0,7 x 0,7 x 0,6 |

|

Воронцовское |

115 x 115 x 15 |

52 x 50 x1 5 |

21 x 21 x 12 |

? |

? |

? |

|

Песчанское |

230 x 230 x 80 |

72×72×35 |

20×20×14 |

7×7×5 |

? |

? |

|

Покровское |

240 x 240 x 15 |

85 x 85 x 15 |

? |

? |

? |

? |

Рис. Уровенная модель рудных тел скарново-магнетитовых месторождений Тагильской группы

Внутреннее строение рудного тела определяется составом и закономерностями пространственного расположения наиболее крупных его частей (неоднородностей) – участков рудного тела с различной степенью рудона-сыщенности. Участки сильно вытянуты вдоль простирания и падения залежей, размеры их в этих направлениях изменяются от 320 * 300 м для рудных тел Высокогорского месторождения до 110х106 м для рудных залежей Ауэр-баховского месторождения.

Пятый структурный уровень отражает строение участка рудного тела. Внутреннее строение участка определяется пространственным расположением крупных рудных обособлений – мегаобособлений, средние размеры которых варьируют от 140×120 до 47×40 м.

Четвертый структурный уровень соответствует уровню строения крупного рудного обособления. В качестве элементов его внутреннего строения выступают средние рудные скопления – мезообособления – размером от 50×50 до 15×15 м.

Третий структурный уровень является отражением уровня строения среднего рудного обособления. Характер распределения внутри него концентраций компонентов зависит от особенностей пространственного расположения локальных рудных скоплений. Средние размеры этих скоплений колеблются от 15×15 до 6×5 м.

Второй структурный уровень соответствует уровню строения локального рудного обособления. Структура локальных обособлений определяется характером пространственного размещения рудных гнезд размером от 3,6 до 2 м.

Наиболее высокочастотный из выявленных уровней, первый, отвечает уровню строения рудного гнезда. Внутреннее его строение определяется закономерностями пространственных сочетаний крупных минеральных агрегатов размером 0,7 – 1,2 м.

Таким образом, структурная модель отображает рудное тело как систему рудных неоднородностей разных масштабов. В строении рудных тел автором выделяется восемь соподчинённых природных уровней (два последних уровня заимствованы из схемы А.В. Каждана, количественно они не охарактеризованы):

-

• уровень строения рудного тела;

-

• уровень строения участка рудного тела;

-

• уровень строения крупного рудного

обособления;

-

• уровень строения среднего рудного

обособления;

-

• уровень строения локального рудного обособления;

-

• уровень строения рудного гнезда;

-

• уровень строения минерального агре

гата;

-

• уровень строения минерального зерна.

Структурная модель рудных тел имеет большое практическое значение [4, 10, 11]:

-

1) модель даёт представление о характере внутреннего строения залежи: о количестве природных структурных уровней и размерах неоднородностей, относимых к тому или иному уровню;

-

2) с помощью модели появляется возможность теоретически обосновывать стадийность геологоразведочных работ по изучению рудного тела. В каждую стадию исследуется строение тела на определенном природном уровне (на рисунке это соответствие показано стрелками);

-

3) значения радиусов геометрической автокорреляции являются основой при определении параметров систем разведки и опробования залежи, а также при установлении размеров сглаживающих «окон» для обработки первичных данных в процессе геометризации залежи.

Список литературы Уровенная модель скарново-магнетитовых залежей Северного и Среднего Урала

- Баклаев Я.П. Контактово-метасоматические месторождения железа и меди на Урале/Я.П. Баклаев. М.: Недра, 1973. 231 с.

- Каждан А.Б. Разведка месторождений полезных ископаемых/А.Б. Каждан. М.: Недра, 1977. 327 с.

- Кобзарь П.Н. Последовательность процессов при образовании контактово-метасоматических месторождений железа/П.Н. Кобзарь//Тр. Каз. ин-та минер. сырья, 1960. Вып. 3. С. 16-73.

- Лебедев Г.В. Системы опробования промышленных скарново-магнетитовых месторождений Урала, Казахстана и Азербайджана: автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук/Г.В. Лебедев. М., 1978. 16 с.

- Лебедев Г.В. Методы определения параметров систем опробования/Г.В. Лебедев//Вестн. Перм. ун-та. Сер. Геология. 2007. Вып. 4(9). С. 76 -90.

- Мягков В.Ф. Геохимический метод парагенетического анализа руд/В.Ф. Мягков М.: Недра, 1984. 126 с.

- Мягков В.Ф. Структурная геометро-статистическая модель геологических полей и методика решений геологоразведочных задач/В.Ф. Мягков//Изв. вузов. Геол. и разв. 1984. № 3. С. 44 -56.

- Мягков В.Ф. Автокорреляционный метод определения расстояний между пробами/В.Ф Мягков, Г.В. Лебедев//Геол. месторожд. полез. ископ. Урала и новые методы их изучения: Тез. докл. науч. совещ. Свердловск, 1974. С. 203 -204.

- Овчинников Л.Н. Контактово-метасоматические месторождения Северного и Среднего Урала/Л.Н. Овчинников//Тр. Горно-геол. ин-та УФ АН СССР. 1960. Вып. 39. 495 с.

- Сунцев А.С. Структурно-геохимическая модель скарново-магнетитовых залежей/А.С. Сунцев//Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых: межвуз. науч. темат. сб. Свердловск, 1988. С. 59 -63.

- Сунцев А.С. Экспериментальное обоснование параметров систем опробования скарново-магнетитовых месторождений Тагильской группы/А.С. Сунцев, Н.М. Костарева//Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых. Межвуз. науч. темат. сб. Свердловск, 1986. Вып. 6. С. 72 -77.