Уровни планации в горном рельефе Башкирского Урала на примере Туканской площади

Автор: Грановская Н.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (275), 2017 года.

Бесплатный доступ

При проведении геоморфологических исследований в горной части Башкортостана получены новые данные о существовании двух денудационных уровней, соответствующих геоморфологическим циклам развития Урала в палеогене и неогене, а также не менее четырех уровней гольцовой планации в четвертичное время. Предположительно Кагинская структурно-денудационная депрессия, гипсометрическое положение которой 540-560 м, соответствует уровню миоценовой планации, а педименты и педиплены верхнего яруса рельефа (с абсолютными отметками 600-640 м) характеризуют уровень олигоценовой планации. К ним приурочены коры выветривания с месторождениями бурых железняков, проявлениями золота. Выдвинута гипотеза, что морозное выветривание и горное оледенение в плейстоцене и голоцене являлись важнейшими факторами образования уплощенных вершин высоких горных хребтов и склонового террасирования. Полученные сведения необходимы при тектонических реконструкциях, геологическом картировании, поисках рудоносных кор выветривания, восстановлении истории развития западного склона Южного Урала.

Поверхность выравнивания, педимент, педиплен, гольцовая терраса, горное оледенение, урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129232

IDR: 149129232 | УДК: 551.43 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-11-15-21

Текст научной статьи Уровни планации в горном рельефе Башкирского Урала на примере Туканской площади

В рельефе горного Башкортостана распространены выровненные поверхности различного ранга, генезис которых активно обсуждался в середине и второй половине XX века. На первой геоморфологической карте Урала масштаба 1 : 500000, составленной в 1948 г. под редакцией Я. С. Эдельштейна и А. П. Сигова, были впервые реализованы идеи о развитии на Урале разновозрастных поверхностей выравнивания (ранне- и позднемезозойской, позднепалеогеновой и миоценовой). Расположение пенепленов показывалось на геоморфологических картах Урала, созданных под редакциями И. П. Герасимова (1948), В. И. Матвеева и Н. Б. Малютина (1948), Н. П. Вербицкой (1965), Н. А. Сумкиной и Г. Д. Яхимовича (1966), К. В. Никифоровой, Н. А. Преображенского, А. П. Сигова (1969), Н. В. Башениной (1977), А. П. Сигова, В. С. Шуба (1981) и др.

Различные исследователи в горной части Урала насчитывали до семи уровней расположения поверхностей планации, но при этом по-разному трактовали их возраст и происхождение. Так, В. А. Варсанофьевой в 1932 г. была предложена модель «предгорной лестницы», согласно которой ступенчатые склоны Уральских гор формировались за счет неравномерных поднятий в мезокайнозойское время [5]. К наиболее древним сохранившимся реликтам планации, отражающим мезозойский денудационный уровень, были отнесены уплощенные горные вершины, а формирование низких выровненных денудационных поверхностей датировалось третичным временем. Н. В. Ба-шенина [1], С. Г. Боч и И. И. Краснов [2, 3] доказывали, что ступенчатые склоны и плоские вершины Уральских хребтов образовались не за счет многократных поднятий остатков пенепленизированных поверхностей, а за счет морозного выветривания. По мнению этих авторов, уплощенные вершины высоких гор Урала формировались в четвертичное время, и они являются самыми молодыми элементами рельефа. Причём на склонах самых высоких гор сохранились реликты гольцовых террас, а не денудационных поверхностей планации.

Отмеченные исследования горного рельефа проводились в основном при геоморфологическом картировании масштабов от 1 : 500000 и мельче. Детальные работы выполнялись преимущественно на Северном и Среднем Урале, на восточном склоне Южного Урала и на западном склоне Южного Урала, севернее г. Белорецка. Геоморфология и четвертичные образования горной части Башкортостана, включающей Туканскую площадь (рис. 1), долгое время оставались наименее изученными и базировались на корреляциях с равнинной территорией западного Урала.

Новые данные о рельефе, которые отражены в отчете по ГДП-200, были получены автором при создании геоморфологической карты Туканской площади масштаба 1: 200000 (являющейся основой для карты четвертичных образований). На исследуемой площади, типичной для остаточных гор западного склона Южного Урала, были детально изучены «ступени» предгорной лестницы, к которым отнесены плоские вершины хребтов, площадки у их подножий, нагорные террасы на склонах гор, поверхности планации в межгорных понижениях. Сведения о морфологии и генезисе данных элементов необходимы при тектонических реконструкциях, геологическом картировании и определении перспективности рудоносной коры выветривания, восстановлении истории развития западного склона Южного Урала, а также для выделения новейших тектонических форм рельефа.

Методика и методология исследований

Методика наших исследований основывалась на морфогенетическом анализе рельефа и представлении об эволюции горной страны путём «педипленизации» [9,11, 12, 21]. О том, что на изученной территории денудационное выравнивание происходит «сбоку», за счёт расширения межгорного пространства, свидетельствует преобладание остаточных горных хребтов с вогнутыми склонами, покрытыми обломочным чехлом, которые разрушаются относительно денудационного уровня, представленного педиментами у их подножий. Доказательством продолжающегося отступания склонов является наличие коренного уступа в их верхней части, отсутствие кор выветривания на уплощенных вершинах.

В основу составления геоморфологической карты Туканской площади положено картирование элементарных форм рельефа и анализ их гипсометрического положения, что способствовало выделению генетических геоморфологических категорий.

При исследовании гольцовых и неотектонических форм рельефа применялись методологические подходы, изложенные в работах С. Г. Боча, И. И. Краснова [3, 4], Н. В. Башениной [2], В. П. Философова [20], Н. И. Николаева [10]. Картирование речных террас проводилось по общепринятой для р. Белой нумерации (снизу вверх), соответствующей данным Н. П. Вербицкой [6]. Для построения геоморфологической карты Туканской площади использовались средне- и крупномасштабные топографические карты четвертичных образований, фондовая документация, полевые исследования, включающие построение геоморфологических профилей, литологическое изучение рыхлых отложений, анализ геологической ситуации.

Результаты исследований

В соответствии с геоморфологическим районированием Туканская площадь относится к Юрноуралъской зоне. Преобладает низкогорный рельеф остаточных гор запад-

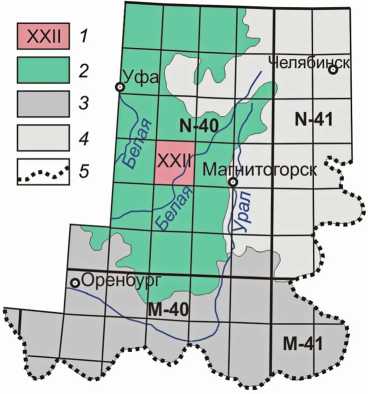

Рис. 1. Расположение Туканской площади в пределах листов Южно-Уральской серии: 1 — Туканская площадь; 2 — Республика Башкортостан; 3 — Оренбургская область; 4 — Челябинская область; 5 — граница Российской Федерации

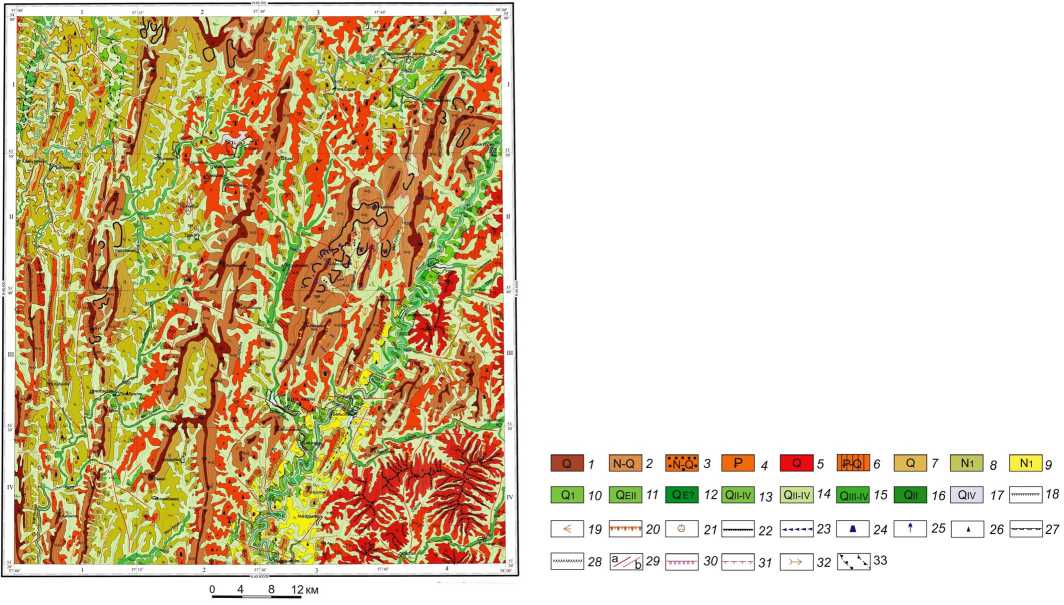

Fig. 1. The layout of the Tukan area within the sheets of the South Ural series: 1 — Tukan area; 2 — Republic of Bashkortostan; 3 — Orenburg region; 4 — Chelyabinsk region; 5 — border ofthe Russian Federation ного склона Южного Урала. Для площади типичны вытянутые в субмеридиональном направлении хребты с абсолютными отметками 680—900 м, разделенные широкими межгорными понижениями и речными долинами. Суб-изометричные Кракинские горы (абс. отм. до 800—1000 м) с крутыми коренными склонами, древовидным и радиальным рисунком речной системы относятся к приподнятым горным массивам Южного Урала (рис. 2).

Современная геоморфологическая поверхность исследуемой территории срезает дислоцированный рифей-ский и палеозойский субстраты и покрыта кайнозойскими рыхлыми образованиями (элювием, включающим кору выветривания сиалитного, ферритного типов, а также аллювием, коллювием, делювием, солифлюкционными отложениями, пролювием). Здесь выделяется структурный (тектоногенный), структурно-денудационный, денудационный и аккумулятивный рельеф. Одной из главных особенностей территории является связь рельефа с геологическими структурами и составом горных пород, которые определяют общую ориентировку и морфологию основных геоморфологических элементов.

В горной части Башкирского Урала преобладает структурно-денудационный и денудационный рельеф, который предопределен складчато-блоковой структурой Башкирского мегантиклинория и его обрамления и создан при параллельном отступании склонов под действием комплекса денудационных процессов. Это остаточные горы и хребты, островные горы, межгорные понижения с реликтовыми поверхностями педипланации. Границы распространения структурно-денудационного рельефа совпадают с двумя крупными геологическими структурами Южного Урала — Зилаирским синклинорием и Башкирским антиклинорием.

Одним из главных проявлений денудационного рельефа являются широко развитые фрагменты поверхностей выравнивания. Две ступени обширных поверхностей

Рис. 2. Геоморфологическая карта Туканской площади:

Верхний ярус рельефа. Остаточные горы и межгорные понижения донеогенового возраста: 1 — пологовыпуклые привершинные поверхности остаточных хребтов и островных гор; 2 —склоны остаточных хребтов и островных гор; 3 — обломочные шлейфы у подножий склонов остаточных хребтов; 4 — фрагменты выровненных денудационных поверхностей (педиментов и педипленов) донеогенового возраста. Приподнятые горные массивы: 5 — крутые прямолинейные склоны и островершинные поверхности Кра-кинских гор, интенсивно расчлененные эрозионными врезами; 6 — приподнятые фрагменты донеогеновой поверхности Зила-ирского педиплена. Средний ярус рельефа. Межгорные понижения неогенового возраста : 7 — склоны межгорных понижений, 8 — фрагменты выровненных денудационных поверхностей (педиментов неогенового возраста); 9 — фрагменты поверхности Кагинской структурно-денудационной депрессии, VII аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной террасы р. Белой. Высокие террасы, созданные боковой и глубинной эрозией рек : 10 — фрагменты поверхности V эрозионной и эрозионно-аккумулятивной надпойменной террасы; 11 — фрагменты поверхности VI эрозионной и эрозионно-аккумулятивной надпойменной террасы; 12 — фрагменты выровненных эрозионных поверхностей неясного возраста в «отмерших» речных долинах. Нижний ярус рельефа: 13 — склоны речных долин; 14 — борта эрозионных врезов; 15 — днища речных долин (русло, пойма, низкие аккумулятивные террасы); 16 — фрагменты поверхностей эрозионных и эрозионно-аккумулятивных III и IV надпойменных террас. Техногенный рельеф: 17 — крупные карьеры и их отвалы. Формы и элементы рельефа: 18 — эрозионные уступы; 19 — конусы выноса; 20 — стенки обрывов, обвалов, осыпей; 21 — карстовые воронки; 22 — уступы нагорных террас; 23 —курумы; 24 —останцы морозного выветривания; 25 — ледниковые шрамы и борозды с признаками направления движения льда горного неоплейстоценового оледенения; 26 — останцы денудационные; 27 — уступы структурно-денудационные; 28 — отпрепарированные гребни и гряды из прочных пород; 29 — тектонические нарушения, активные в четвертичное время (а—достоверные, b — предполагаемые). Элементы палеогеографии: 30 — кары реликтовые; 31 — троговые долины реликтовые; 32 —предполагаемое направление стока ледниковых вод горного неоплейстоценового оледенения; 33 —погребенные речные долины

Fig. 2. Geomorphological map of the Tukan area:

The upper tier of the relief. Residual mountains and intermountain depressions of pre-neogenous age: 1 — hollow convex surfaces of residual ridges and insular mountains; 2 — slopes of residual ridges and insular mountains; 3 — clastic accumulationsat the foots of slopes of residual ridges; 4 — fragments of aligned denudation surfaces (pediments and pediplane) of preneogene age. Raised mountains:5 — steep rectilinear slopes and peaked surfaces of the Kraka mountains, intensively dissected erosion; 6 — fragments preneogene raised surface of Zilairpedi plain. The middle tier of the relief. Intermountain depressions of the Neogene age: 7 — slopes of intermountain depressions, 8 — fragments of aligned denudation surfaces (Neogenepediments); 9 — fragments of the surface of Kaga structural-denudational depression, VII accumulative and erosive-accumulative terrace of the Belaya River. High terraces created by lateral and deep erosion of rivers: 10 — fragments of the surface of the V erosion and erosion-accumulative terrace; 11 —fragments of the surface of the VI erosion and erosion-accumulative terrace; 12 — fragments aligned erosional surfaces of unknown age in the «dead» river valleys. The lower tier of the relief: 13 — slopes of river valleys; 14 — sides of erosion cuts; 15 — bottoms of river valleys (bed, floodplain, low accumulative terraces); 16 — fragments of the surfaces of the erosion and erosion-accumulative III and IV terraces. Technogeneous relief: 17 - large quarries and their dumps. Forms and elements of relief: 18 — erosional scarps; 19 — cones of removal; 20 — walls of precipices, landslides, screes; 21 — karst funnels; 22 — scarps of upland terraces; 23 — screes; 24 — outliers of frost weathering; 25—glacial scars and furrows with signs of the direction of ice movement of the mountainous Neoplestocene glaciation; 26 — denudation outlieres; 27 — structural-denudation scarps; 28 — prepared crests and ridges of strong rocks; 29 — tectonic disturbances active in the Quaternary period (a — reliable, b — the alleged). Elements of paleogeography: 30 — relict kars; 31 — relict trough valleys; 32 — the expected direction of the runoff of the glacial waters of the mountain neopleistocene glaciation; 33—buried river valleys выравнивания отмечаются на уровнях среднего и верхнего ярусов в межгорных понижениях между остаточными хребтами (рис. 3). Их расположение в целом контролируется синклинальными структурами, глубинными разломами, локализацией глинистых и карбонатных пород, неустойчивых к разрушению.

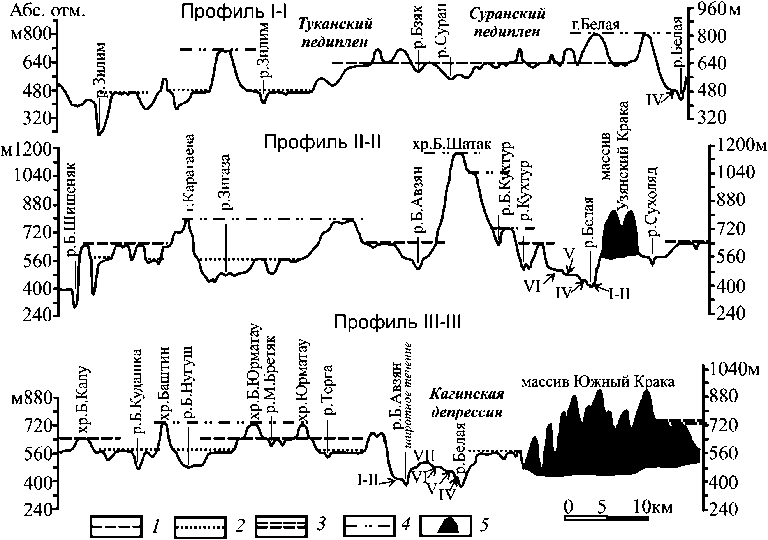

Уровень денудационной планации в среднем ярусе рельефа. В пределах геологической структуры Зилаирского синклинория в среднем ярусе рельефа хорошо прослеживается Кагинская структурно-денудационная депрессия (рис. 2, 4), заложенная в палеозойских карбонатных породах. Абсолютные отметки её днища на широте пос. Кага — 540—560 м, что на уровень (20—40 м) выше седьмой террасы р. Белой. Кагинская депрессия (котловина) имеет полузамкнутую форму, протяженность около 30 км и ширину до 5 км, вогнутые склоны, покрытые обломочным чехлом. Только в пределах Кагинской депрессии на исследуемой площади наблюдались реликты седьмой террасы, главным образом у её западного борта. Вероятно, в это время существовали лишь временные водотоки, а постоянные русла, судя по картируемым реликтам речных террас, появились лишь в плиоцене. Центр котловины располагался восточнее современного русла р. Белой, об этом можно судить по наклону реликтовых поверхностей днища котловины. Местами на этих поверхностях наблюдается крупная галька и валуны кварца, но в основном под маломощным слоем коричнево-бурых покровных суглинков и красно-бурых глин отмечаются красноцветные и пестроцветные продукты химического выветривания, включая каолиновые глины. По фондовым данным, представленным в геологическом отчете А. В. Клочихина (1969), на левобережье р. Белой у пос. Кага на данной поверхности в шурфе № 405 были вскрыты розово-желтобелые жирные глины со споро-пыльцевым комплексом, не противоречащим миоценовому возрасту осадков.

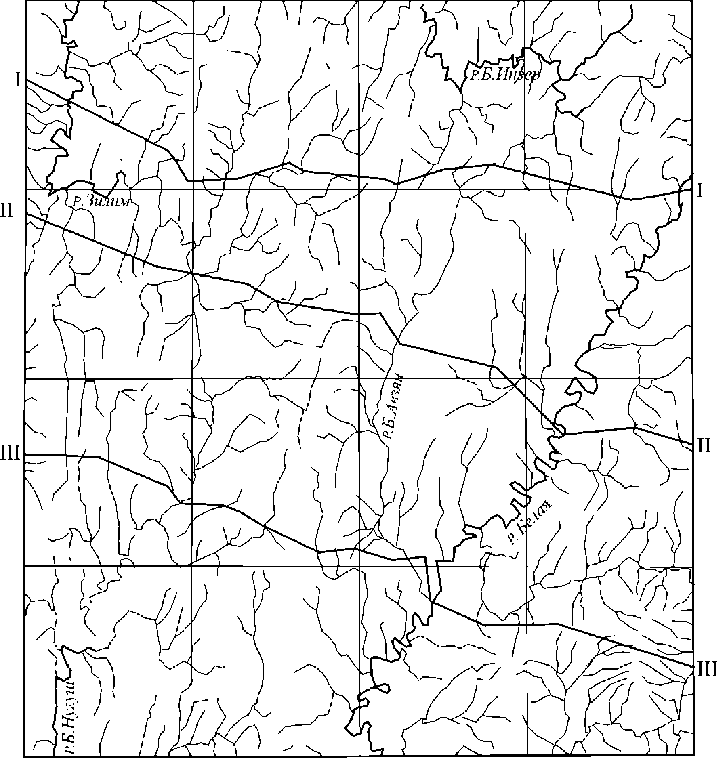

Рис. 3. Расположение топографических профилей на Туканской площади

Fig. 3. Location of topographic profiles on the Tukan area

Рис. 4. Субширотные профили горной части Башкирского Урала (на примере Туканской площади): 1—3 — уровни денудационной планации ( 1 — домиоценовый, 2 — неогеновый, 3 — до-миоценовый, приподнятый в четвертичное время); 4 — уровни гольцовой планации; 5 — неотектонические поднятия ультрабазитовых массивов Крака; I—VII — террасы р. Белой

Fig. 4. Sublatitudinal profiles ofthe mountainous part ofthe Bashkir Urals (by the example of the Tukan area): 1—3 — levels of denudation planation ( 1 — Premiocene, 2 — Neogene, 3 — Premiocene, raised in the Quaternary time); 4 — levels of the sublatitudinal planation; 5 — neotectonic uplifts ofthe Kraka ultrabasite massifs; I—VII — Belaya River terraces

На близком гипсометрическом уровне расположены выровненные поверхности в межгорных понижениях среднего яруса рельефа, которые имеют наибольшее развитие на западе и юге площади (рис. 3, 4). Их очертания в плане унаследованы от выработанных межгорных понижений верхнего яруса рельефа, но они отличаются полузамкнутой формой, меньшей протяженностью (20—50 км) и шириной (2—10 км). Склоны таких понижений вогнутые, а их вершинными поверхностями являются низкие плоские водоразделы и выровненные поверхности верхнего яруса рельефа.

Педименты среднего яруса наблюдаются в виде слабо-наклоненных скатов преимущественно на гипсометрическом уровне около 540—560 м, а для северо-западной и южной частей площади этот уровень ниже (до 480 м). Они занимают промежуточную ступень между поверхностью выравнивания верхнего яруса и седьмой террасой р. Белой. Поверхности денудационной планации среднего яруса повсеместно расчленены речной и овражно-балочной сетью. На педиментах распространены красноцветный хемогенный элювий, красно-бурые делювиальные глины и суглинки. Местами сохраняются денудационные останцы. Там, где выровненные поверхности сложены карбонатными породами, широко развиты карстовые воронки.

Уровень денудационной планации в верхнем ярусе рельефа. Наиболее древний сохранившийся базис денудации характеризуют формы рельефа, созданные при параллельном отступании склонов высоких хребтов. К ним относятся педименты и педиплены верхнего яруса , расположенные на абсолютных отметках 600—640 м.

Педименты представлены широкими выровненными скатами, которые прослеживаются от основания склонов остаточных хребтов к межгорным понижениям сред- него яруса. Грядово-линейное расположение хребтов с согласным простиранием склонов совпадает в плане с геологическими структурами Башкирского антиклинория и его обрамления, а вершины хребтов приурочены к наиболее устойчивым к выветриванию породам, обычно кварцевым песчаникам и алевролитам. Вогнутый профиль склонов таких хребтов, коренной уступ у вершины и педименты у подошвы свидетельствуют об отступании склона на себя.

Педиплены сохранились в виде реликтов и представлены широкими (10—15 км), протяженными (более 20— 25 км) платообразными возвышенностями (Туканский, Суранский, Зилаирский педиплены). Они на ступень выше педиментов среднего яруса и являются реликтами днищ более древних межгорных понижений, образованных при слиянии педиментов противоположных склонов высоких хребтов. В пределах данных реликтовых поверхностей педипланации наблюдаются денудационные останцы, островные горы, эрозионные ложбины.

Характерной особенностью педиментов и педипленов верхнего яруса Туканской площади является развитие кор химического выветривания, что позволяет относить их к «фиксированным» поверхностям рельефа. К ним приурочены месторождения бурых железняков и минеральных пигментов Зигазино-Комаровского района, золотоносные коры выветривания [7, 8]. Элювиальные и делювиальные образования, которые отмечались на самых древних выровненных денудационных поверхностях, представлены пестроцветными и бело-желтыми глинами, щебнем, дресвой выветрелых местных пород. Характерно каолиново-гидрослюдистое выветривание. Подобные отложения широко развиты на площади, особенно в районах Туканского, Суранского педиплена. Их мощность обычно составляет первые метры (реже 6—7 м). Но линейные, в том числе ферритные коры, могут распространяться на глубины до 300 м.

В западной части площади реликты поверхности до-неогеновых межгорных понижений сохранились в виде низких водоразделов, вытянутых цепочками шириной 0.2—1 км. Они прослеживаются между хребтом Зильмер-дак и р. Зилим, хребтами Ардакты и Калу, Бол. Калу и Баштин. Их абсолютные отметки (600—640 м) — такие же, как на педиментах, прилегающих к склонам высоких хребтов, что свидетельствует о существовании здесь ранее единой поверхности выравнивания, занимавшей пространство между высокими остаточными хребтами. С учетом общей истории континентального развития и климата данной территории [13—18] возможно, что сохранившиеся в верхнем ярусе поверхности денудационной планации формировались в палеогене, но были унаследованы от мезозойских педипленов.

Так, по данным А. П. Сигова [18], на Урале в мезозое и кайнозое выделяется шесть тектоно-климатических этапов, среди которых только раннемезозойский, позднемезозойский, олигоценовый и миоценовый характеризуются развитием химического выветривания. Согласно этой схеме педименты среднего яруса Туканской площади наиболее соответствуют миоценовому этапу, а педименты и педиплены верхнего яруса — олигоценовому этапу (по А. П. Си-гову [18] — «незавершённый в развитии пенеплен»). Отсутствие остаточных латеритных кор на исследованных выровненных поверхностях свидетельствует о том, что более древние уровни планации в горном рельефе Туканской площади не сохранены.

Помимо двух описанных поверхностей выравнивания, фиксируемых корами выветривания, на склонах самых высоких хребтов Туканской площади локально наблюдаются выровненные площадки, которые имеют признаки нивального рельефа.

Нивальная планация. О возможном существовании небольших ледников на отдельных вершинах высоких хребтов в ледниковые эпохи в центральных районах Ю. Урала указывалось В. Л. Яхимович и др. [1]. Наиболее представительны нивальные формы на хребте Большой Шатак, который и до четвертичных холодных эпох был самым высоким горным сооружением на Туканской площади. Свидетельством вероятного горного оледенения на Шатакском хребте в неоплейстоцене являются реликтовые нагорные террасы, троговые долины, кары, борозды и шрамы на отполированных поверхностях скалистых ос-танцов в районе хр. Куюшты, состав и огромные мощности (до 80 м) грубообломочных образований, вскрытых скважинами на восточном склоне хр. Бол. Шатак, нижняя часть которых с полуокатанными обломками может являться остатками морены горного оледенения.

На всех склонах хр. Большой Шатак, кроме южного, на высотах около 1230—1240 м наблюдаются современные морозобойные террасы. Террасы покрыты «каменными многоугольниками», глыбовыми россыпями. Они окружают скальные останцы, примером которых является современная вершина г. Большой Шатак (1271 м). На большем протяжении хребта Большой Шатак останцы разрушены, а нагорные террасы противоположных склонов соединены. За счёт этого образована уплощенная вершинная поверхность. Верхние нагорные террасы имеют коренные уступы высотой до 3—5 м, которые после резкого перегиба склона сменяются более низкими площадками — реликтовыми гольцовыми террасами, поверхность которых задернована, покрыта мелкозёмом с глыбовыми обломками местных пород.

Отнесение нагорных террас к нивальным, а не структурным формам подтверждается следующими наблюдениями. Они развиты на самых различных по устойчивости породах: сланцах, песчаниках, конгломератах, базальтах. Не контролируются геологическими структурами, тектоническими факторами, структурными особенностями залегания коренных пород, характером трещин отдельности. Одна и та же терраса может пересекать контакты различных пород (долериты, конгломераты, песчаники), причем отдельные твёрдые породы образуют скальные останцы, выступающие над общей поверхностью. Такие террасы не развиты в средних и низких зонах рельефа. Экспозиция склонов не оказывает влияния на развитие нагорных террас. Расположение террас симметрично на противоположных склонах, независимо от общего падения слоистых пород, что хорошо прослеживается на широтном профиле хр. Бол. Шатак (рис. 5). Это может быть следствием существования единого гипсометрического уровня снеговой границы на всей территории, выше которого начинались морозобойные процессы. Причем таких уровней было несколько в связи с меняющимся климатом в четвертичное время.

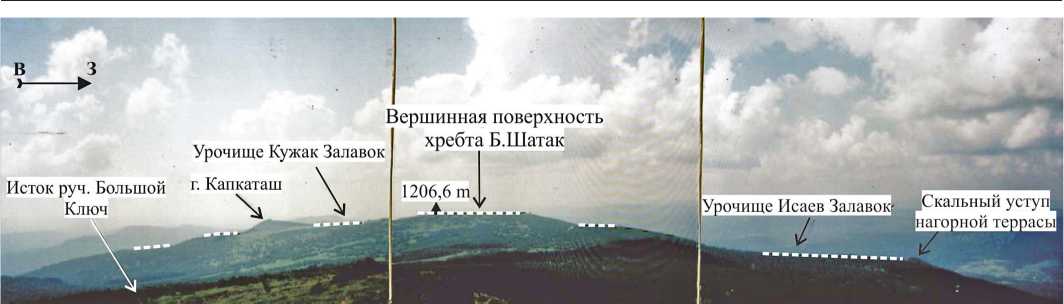

Высокие реликтовые нагорные террасы шириной несколько сот метров, протяженностью первые километры установлены на уровне урочища Кужак Залавок (отметки 1000—1400 м). Более древний уровень гольцовой планации характеризуют террасы с гипсометрическим уровнем около 920 м (урочище Исаев Залавок). Поверх-

Рис. 5. Нагорные террасы на поперечном профиле хребта Большой Шатак

Fig. 5. Altiplanation terraces on the transverse profile of the Bol’shoy Shatak ridge

ность урочищ покрыта лесом, мелкозёмом с глыбовыми обломками, наклонена в сторону склона, характерны скальные останцы в поперечнике до первых десятков метров, высотой 5—15 м. Данные террасы имеют скальные уступы высотой до 25 м, ниже которых наблюдаются ку-румники, глыбовые осыпи, каменные реки, а на удалении от уступа на залесённом склоне — глыбовые обломки, покрытые мхом.

К низким гольцовым плато относится выровненная поверхность, оконтуренная горизонталью 880 м на северной экспозиции хребта Большой Шатак. Здесь наблюдаются скальные останцы, иногда довольно крупных размеров, до 1 км в поперечнике, например г. Караташ (с абсолютной отметкой 1011 м).

На гипсометрических уровнях гольцовых террас Ша-такских гор расположены плоские вершины других остаточных гор и хребтов территории: гор Евлук, Белая, Мал. Юмашка, Бол. Юрмашка, Широкая Шишка, Лиственная, хребтов Бол. Карагас, Баштин. Здесь, как и на гольцовых поверхностях хр. Бол. Шатак, наблюдаются не древние коры выветривания, а молодые глыбовые россыпи, коренные останцы. На близких высотах локализованы нагорные террасы остаточных гор Карсарташ, Бол. Калты, Акмурум.

Все эти факты согласуются с наблюдениями, сделанными Л. Н. Тюлиной [19] на горе Иремель, и подтверждают возможность неоднократных нивальных планаций высокогорной зоны Башкирского Урала, соответствующих основным эпохам четвертичных оледенений.

Выводы

На примере Туканской площади установлено, что в горной части Башкирского Урала на разных гипсометрических уровнях рельефа сохранено несколько выровненных поверхностей, предположительно отличающихся возрастом и генезисом.

Два уровня денудационной планации, вероятно, соответствуют геоморфологическим циклам развития Урала в палеогене и неогене.

Выдвинуто предположение, что четвертичные похолодания и горные оледенения способствовали формированию не менее четырёх уровней гольцовой планации, которые проявлены в виде нагорных террас и плоских вершин остаточных гор и хребтов.

Древний денудационный уровень, относительно которого происходило разрушение остаточных гор в мезозое, не сохранился, так как на территории не обнаружено соответствующих поверхностей, которые фиксируются зрелыми корами выветривания. Но при эволюционном развитии межгорных понижений и разрушении остаточных хребтов раннекайнозойские педиплены унаследовали места локализации более древних денудационных поверхностей планации.

Список литературы Уровни планации в горном рельефе Башкирского Урала на примере Туканской площади

- Антропоген Южного Урала/Под ред. В. Л. Яхимович. М.: Наука, 1965. 290 с.

- Башенина Н. В. Происхождение рельефа Южного Урала. М.: ОГИЗ-ГЕОГРАФГИЗ, 1948. 232 с.

- Боч С. Г., Краснов И. И. О нагорных террасах и древних поверхностях выравнивания на Урале и связанных с ними проблемах//Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. 1943. Т. 75, вып. 1. С. 14-25.

- Боч С. Г., Краснов И. И. О происхождении ярусности рельефа Урала//Изв. АН СССР. Сер. Геол. 1951. № 1. С. 81-85.

- Варсанофьева В. А. Геоморфологические наблюдения на Северном Урале//Изв. Геогр. об-ва. 1932. Т. 64, вып. 2-3. С. 105-171.