Условия формирования и развития клиноформных комплексов в Баренцевом море

Автор: Грушевская О.В., Соловьев А.В., Васильева Е.А., Петрушина Е.П., Кот О.Н., Крюкова Г.Г., Шиманский С.В., Щепелев Ф.С.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В Баренцевом море по результатам комплексного обобщения накопленной геолого-геофизической информации, интерпретации более 25 тыс. км морских сейсмопрофилей МОВ ОГТ 2D с привлечением данных глубокого бурения, опубликованных и фондовых данных по геологическому строению прилегающей суши установлено развитие клиноформных комплексов практически по всему стратиграфическому разрезу осадочного чехла, а именно в пермских, триасовых, юрских, мел-неоген-четвертичных отложениях. Данные комплексы представляют особый интерес на Кольско-Канинской моноклинали, в пределах Печорской плиты, на своде Федынского, в северо-западной части Мурманской моноклинали, на Адмиралтейском мегавалу, в Южно-Баренцевской и Северо-Баренцевской синеклизах, на Альбановско-Горбовском пороге, где на доступных для бурения глубинах предполагаются зоны развития дельтовых, прибрежно-морских и мелководно-морских песчаных резервуаров. Клиноформное строение пермских, триасовых, юрских и мел-неоген-четвертичных отложений определяет одно из основных направлений поиска новых нефтегазопродуктивных объектов на Баренцевоморском шельфе. Однако строение, перспективы нефтегазоносности и области распространения клиноформных комплексов Баренцева моря до сих пор остаются слабоизученными. В статье рассмотрены особенности строения, условия формирования и развития клиноформных комплексов в Баренцевом море на основе сейсмостратиграфического, сейсмофациального, палеогеографического и литолого-фациального анализов

Баренцево море, клиноформные комплексы, сейсмокомплексы, палеогеография, сейсмостратиграфия, геологоразведочные работы

Короткий адрес: https://sciup.org/14131170

IDR: 14131170 | УДК: 551.73/78 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-3-25-45

Текст научной статьи Условия формирования и развития клиноформных комплексов в Баренцевом море

Баренцевоморский регион обладает большим ресурсным потенциалом, в том числе значительными запасами газа и конденсата. Согласно Государственному балансу полезных ископаемых, на 01.01.2022 г. запасы газа по категории С1 оценены в 4214,7 млрд м 3 , С2 — 551,5 млрд м 3 и конденсата по категории С1 — 4271,7 млн т, С2 — 554,8 млн т. По результатам бурения открыты: уникальные газоконденсатные месторождения Штокмановское и Ледовое, крупные газовые Лудловское и Мурманское и одно среднее по запасам газовое Северо-Кильдинское.

Особый интерес вызывает относительно новое направление исследований нефтяных и газовых месторождений в пределах прибортовых зон позднепалеозойских и мезозойских прогибов и впадин Баренцева моря, к которому относится поиск литологических, структурных ловушек в подводных конусах выноса и дельтовых фациях, куда обломочный материал поступал на склоны палеопрогибов с более мелководного шельфа и прилегающей суши. На сейсмической записи такие осадочные комплексы, сформированные в условиях некомпенсированного осадконакопления, выделяются в виде клиноформ. По результатам сейсмостратигра-фического, сейсмофациального, палеографического и литолого-фациального анализов установлено развитие клиноформных комплексов в широком стратиграфическом диапазоне осадочного чехла Баренцевоморского шельфа: от перми до неогена. Клиноформное строение пермских, триасовых, юрских и мел-неоген-четвертичных отложений определяет одно из основных направлений поиска новых нефтегазопродуктивных объектов на Барен-цевоморском шельфе. Однако строение, перспективы нефтегазоносности и области распространения клиноформных комплексов Баренцева моря до сих пор остаются слабоизученными. Литолого-фациальные характеристики этих отложений, мощность и глубины их погружения относятся к главным критериям для прогноза нефтегазоносности.

Комплексы терригенных отложений, имеющие ярко выраженное клиноформное строение, представляют интерес на Кольско-Канинской моноклинали, в пределах Печорской плиты, на своде Федынского, в северо-западной части Мурманской моноклинали, на Адмиралтейском мегавалу, в Южно-Баренцевской синеклизе и в Северо-Ба-ренцевской синеклизе, на Альбановско-Горбовском пороге, где на доступных для бурения глубинах предполагаются зоны развития дельтовых, при- брежно-морских и мелководно-морских песчаных резервуаров.

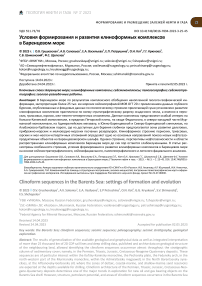

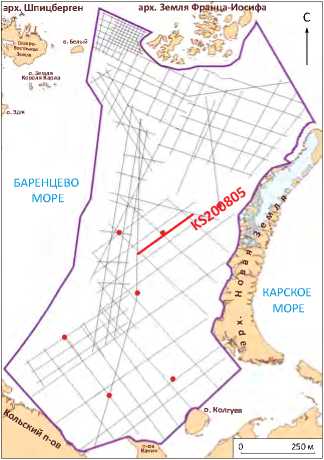

Изученность Баренцева моря сейсморазведкой и глубоким бурением

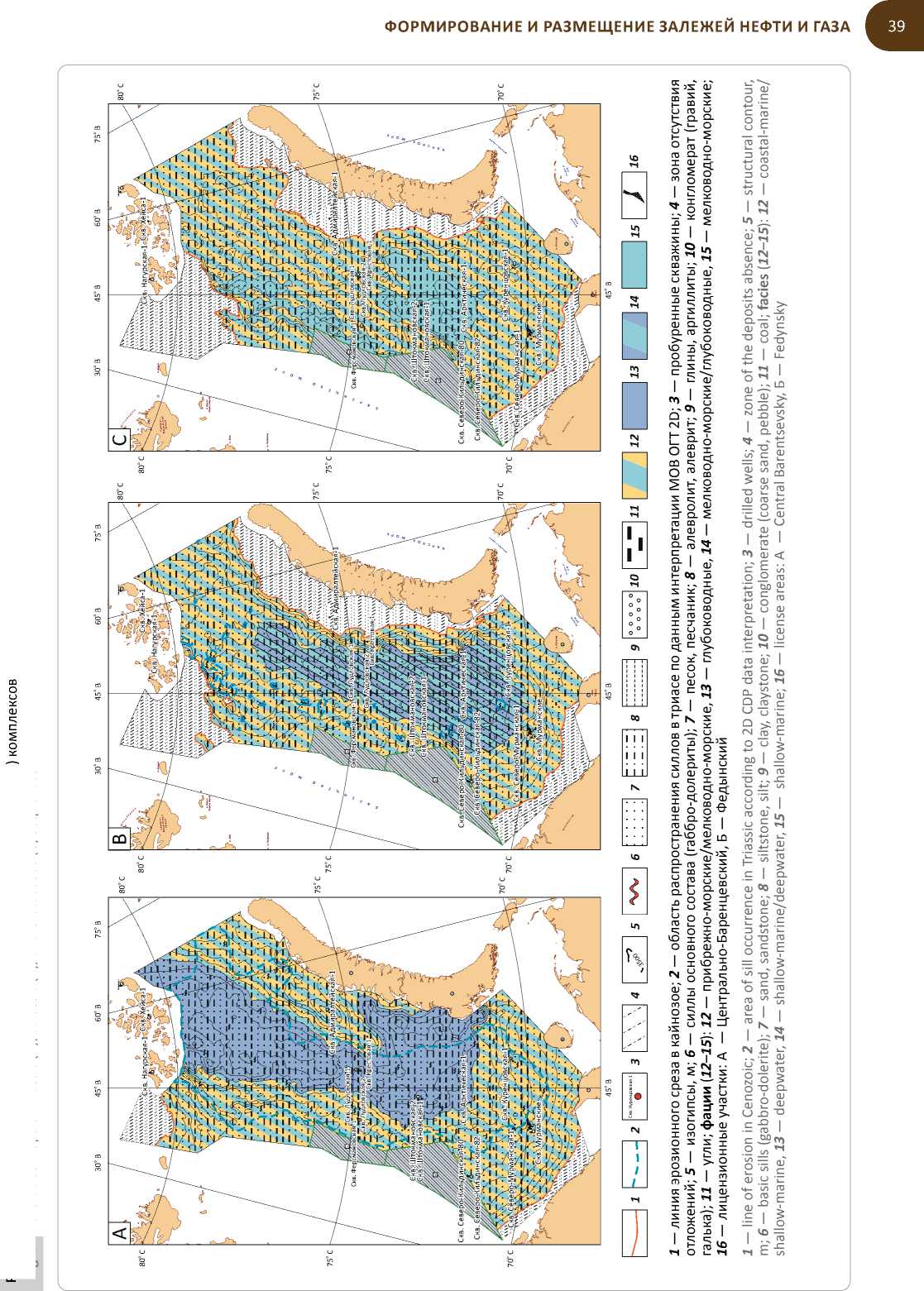

Сейсмические исследования на Баренцевомор-ском шельфе начались в конце 1960-х гг. с региональных работ методами МОВ и МОВ ЦЛ, а затем МОВ ОГТ 2D с 6-кратным перекрытием, которые позволили изучить разрез осадочного чехла до глубины 3–5 км. С применением методики МОВ ОГТ с 12- и 24-кратным перекрытием начался новый этап в исследовании Баренцева моря. С 2003 по 2014 г. на акватории Баренцева моря были выполнены значительные объемы работ различного характера: от редких каркасных профилей до съемок по достаточно плотной сети1. Плотность сейсмической изученности Баренцева моря варьирует от 0,29 до 1 км/км2. Средняя плотность сейсморазведки 2D составляет 0,5 км/км2 (рис. 1).

Высокая эффективность региональных работ придала импульс для резкого ускорения процесса лицензирования недр: на шельфе Баренцева моря выдано 18 лицензионных участков ПАО «Газпром» (Штокмановское, западная часть Штокмановского месторождения, Ферсмановский, Демидовский, Медвежий, Ледовое, Лудловское), ООО «Газпромнефть шельф» (Хейсовский участок), ОАО «Севернефтегаз» (Кольский-1, 2, 3) и ПАО «НК Роснефть» (Персеевский, Центрально-Баренцев-ский, Федынский, Альбановский, Варнекский, За-падно-Приновоземельский, Гусиноземельский), на которых недропользователи за время действия лицензий выполнили около 39 тыс. км сейсморазведки 2D и 24 тыс. км2 сейсморазведки 3D. В российском секторе Баренцева моря пробурено 34 скважины (см. рис. 1).

Сейсмогеологические модели клиноформных комплексов

Для определения строения, условий формирования и развития клиноформных комплексов в Баренцевом море авторы статьи проанализировали более 25 тыс. км морских сейсмопрофилей МОВ ОГТ 2D, выполнили сейсмостратиграфический, сей-смофациальный и палеогеографический анализы с привлечением данных глубокого бурения, опубликованных и фондовых данных по геологическому строению прилегающей суши.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 1. Изученность Баренцева моря сейсморазведкой и глубоким бурением

Fig. 1. Exploration maturity of the Barents Sea: seismics and deep drilling

70о В

20о В 30о В 40о В 50о В 60о В

70о С

75о С

70о С

75о С

1 — проинтерпретированные сейсмопрофили МОВ ОГТ 2D; 2 — сейсмические профили; 3 — линия разграничения морского пространства Норвегии и России; 4 — скважины; 5 — лицензионные участки; 6 — сухопутные территории

1 — interpreted 2D CDP survey lines; 2 — seismic lines; 3 — Norway-Russia maritime delimitation line; 4 — wells; 5 — license areas; 6 — onshore territories

40о В

50о В

30о В

Для идентификации, стратификации и передачи корреляции ОГ для палеозойской части разреза использовались скважины Приразломная-5, Северо-Гуляевская-1, Поморская-1, Паханческая-1, Нагурская-1, Раддедален-1 и сейсмические профили вблизи скважин, а также естественные обнажения прилегающей суши. Мезозойская часть разреза от мела до нижней части индских отложений нижнего триаса, по сравнению с нижней частью разреза, хорошо изучена бурением скважин Ферсманов-ская-1, Ледовая-1, Крестовая-1, Адмиралтейская-1, Арктическая-1, Куренцовская-1, Мурманские, Се- веро-Кильдинские, Лудловские и Северо-Мурманские [1].

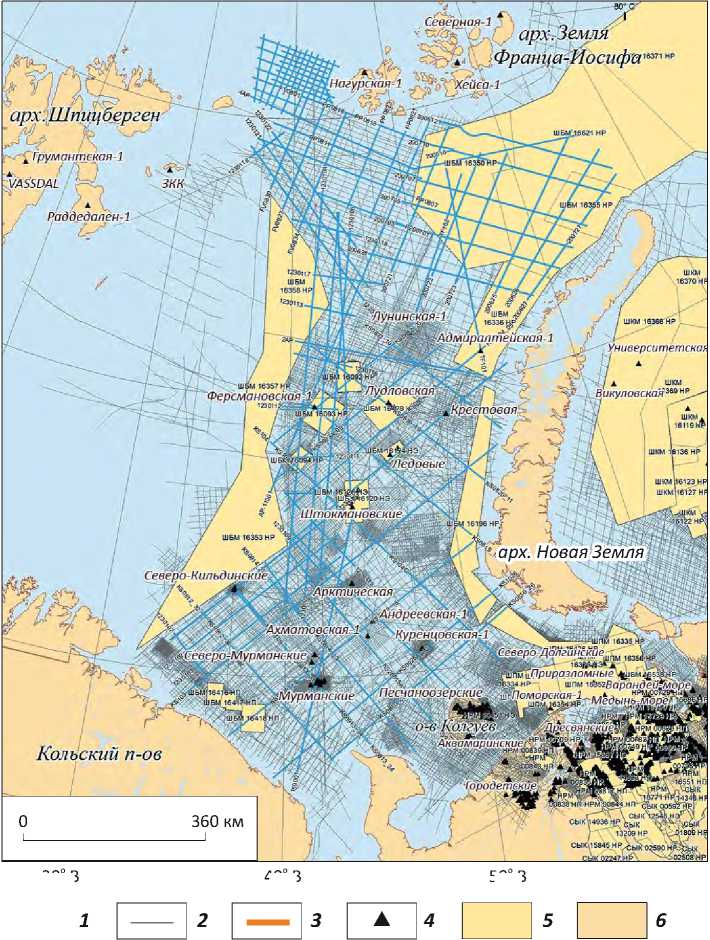

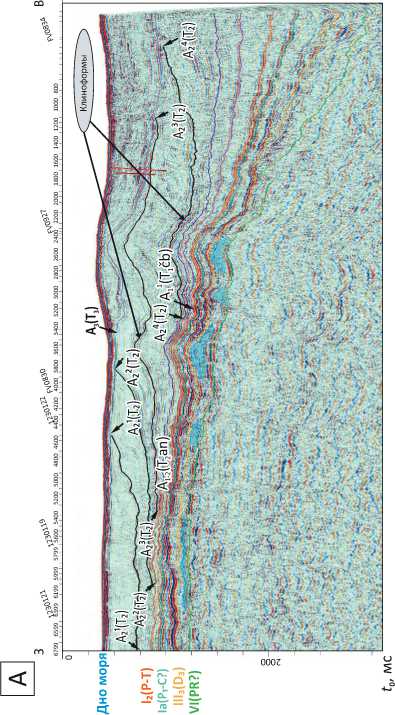

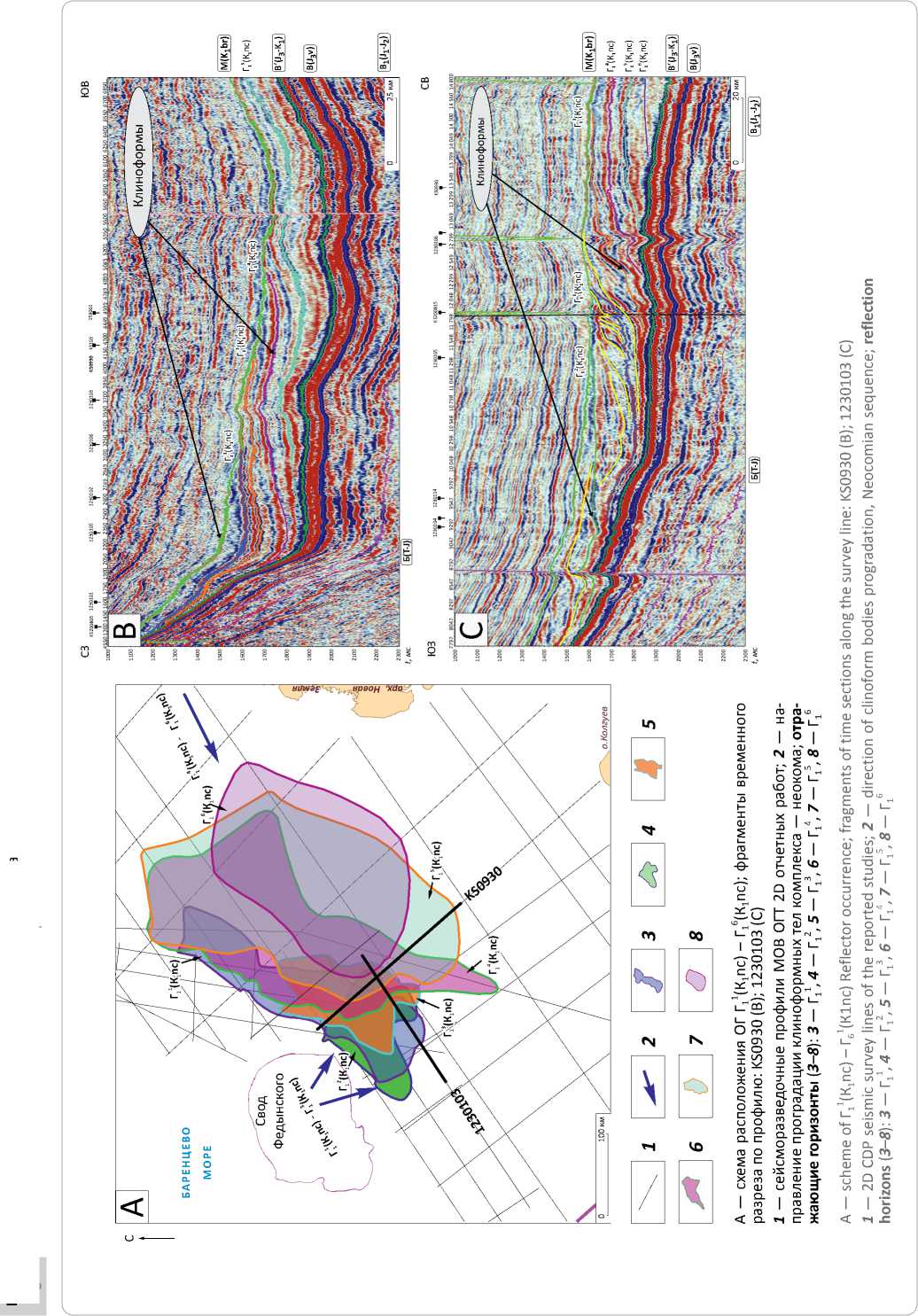

На временных и глубинных сейсмических разрезах выделены сейсмостратиграфические комплексы между границами угловых и стратиграфических несогласий (рис. 2):

-

- протерозой-среднедевонский (ниже ОГ III3(D3));

-

- верхнедевон-каменноугольный (нижнепермский) (между ОГ III3(D3) и Ia(P 1 -C?));

-

- пермский (между ОГ Ia(P1-C?) и I2(P-T));

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 2. Глубинный сейсмический разрез по профилю KS103 сейсмостратиграфических комплексов Баренцева моря

Fig. 2. Deep seismic section along KS103 survey line — seismic stratigraphy sequences of the Barents Sea

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

-

- триасовый (между ОГ I2(P-T) и Б(T-J)) представлен индским, оленекским, среднетриасовым и верхнетриасовым подкомплексами;

-

- юрский (между ОГ Б(T-J) и B‘(J-K 1 )) с нижнеюрским, среднеюрско-кимериджским и верхнеюрским подкомплексами;

-

- мел-неоген-четвертичный (между ОГ B’(J-K j ) и дном моря) с нижнемеловым неокомским, апт-верхнемеловым и четвертичным подкомплексами.

Установлено развитие клиноформных комплексов в отложениях пермского, триасового, юрского, мел-неоген-четвертичного сейсмостратигра-фических комплексов.

Пермский сейсмокомплекс заключен между ОГ la(P j -C) и I2(P-T), представлен преимущественно терригенным материалом. Отложения этого комплекса изучены в российской части Баренцево-морского шельфа только в скважинах Крестовая-1 и Адмиралтейская-1, в скважинах норвежской части этого шельфа на моноклинали Финнмарк (скважины 7128/6-1, 7128/12), во многих скважинах Печорской плиты, в том числе на о-ве Колгуев, а также в скв. Раддедален на о-ве Эдж архипелага Шпицберген.

Строение пермского сейсмокомплекса характеризуется серией клиноформ с выраженным направлением их проградации с юга и юго-востока Баренцевоморского шельфа в северном и северо-западном направлениях. Клиноформы наблюдаются в Южно-Баренцевской синеклизе, на Штокмановско-Лунинском пороге и на Печорской плите (рис. 3) (Грушевская О.В. и др., 2022 ф2). Для волновой картины типична косослоистая конфигурация с элементами сигмовидного рисунка. На северо-востоке Баренце-воморского шельфа отмечено схождение фаз ниже ОГ I2(Р-T) и выделена аномалия типа «яркое пятно», вероятно связанная с ундаформенной частью клиноформы в отложениях верхней перми.

В нижней терригенной части сейсмокомплекса, заключенной между ОГ Ia(P 1 -C) и A-I(P-T), наблюдаются косослоистые отражения, сменяемые вверх по разрезу горизонтальными субпараллельными отражениями по отношению к кровле клиноформного комплекса (см. рис. 3). Анализ рисунка отражений интервала позволяет предположить, что проградация клиноформ распространялась с юга на север и северо-восток при поступлении терригенного материала с территории Кольского полуострова и Кольско-Канинской моноклинали, с архипелага Новая Земля и Уральского орогена, с Печорской плиты и, возможно, со стороны севера Норвегии и платформы Финнмарк.

По данным бурения в норвежской части Баренцева моря, на платформе Финнмарк, скважин 7128/12-U-01, 7128/12-U-01 и 7128/4-1, нижневерхнепермский комплекс с косослоистым рисунком отражений , идентичный клиноформной толще на Кольско-Канинской моноклинали, отнесен к индским отложениям раннего триаса формации Хаверт (Havert formation) группы Сассендален [2] (рис. 4). Сейсмокомплекс залегает на пермских кремнистых отложениях группы Темпельфьорден (Tempelfjorden Group), к которым на сейсмических разрезах приурочены аномалии волновой картины в виде холмообразных тел или построек, сложенных породами кремнистого состава и называемых «спикулитами». Отложения формации Хаверт на платформе Фин-марк подразделяются на две толщи. Нижней толще H j соответствуют косослоистые сейсмофации, формирование которых связано с фазой регрессии. Предполагается, что толща H2 представлена серией клиноформ, проградация которых происходила с востока и юго-востока [3].

С учетом данных бурения на платформе Финнмарк прогнозируется, что на Кольской моноклинали относительно мощные терригенные толщи кунгура - верхней перми, по-видимому, постепенно замещаются кремнисто-карбонатным разрезом финнмаркенского типа. Мощность верхнепермских отложений составляет около 100 м. В скв. 7128/6-1, расположенной всего в 150 км к северо-западу, кунгурско-казанская часть разреза представлена кремнистыми известняками и спикулитами, т. е. отложениями относительно неглубоководных впадин мощностью до 120 м. Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что клиноформная толща на Кольской моноклинали имеет более молодой возраст (татарский ярус поздней перми? – ранний триас) [4]. В норвежской части шельфа мощность кунгурских отложений, накапливавшихся в условиях иловых впадин с терригенной седиментацией, составляет 20–50 м.

В северо-западной части Баренцева моря, в зоне прогибов Франц-Виктория, поднятия Персея, вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа (о-в Земля Александры), нижне-верхнепермские отложения в акваториальной части имеют незначительную мощность. При приближении к о-ву Земля Александры отложения терригенной перми, по-видимому, выклиниваются с налеганием на поверхность верхнекаменноугольных карбонатных отложений и в разрезе скв. Нагурская-1 не установлены. Здесь на верхнекаменноугольных отложениях залегают индские нижнетриасовые отложения белоземельской свиты.

На Адмиралтейском мегавалу терригенные нижнепермские отложения (скв. Адмиралтей-ская-1) представлены соколовской свитой, объединяющей отложения от ассельского отдела по кунгурский. Верхнепермские отложения выделены в объеме уфимского, казанского и татарского отделов. Мощность нижне-верхнепермского сейсмо-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 3. Особенности строения пермской части разреза Баренцева моря Fig. 3. Structural features of the Permian interval in the Barents Sea section

tf2 QQ CQ CO Ш<

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

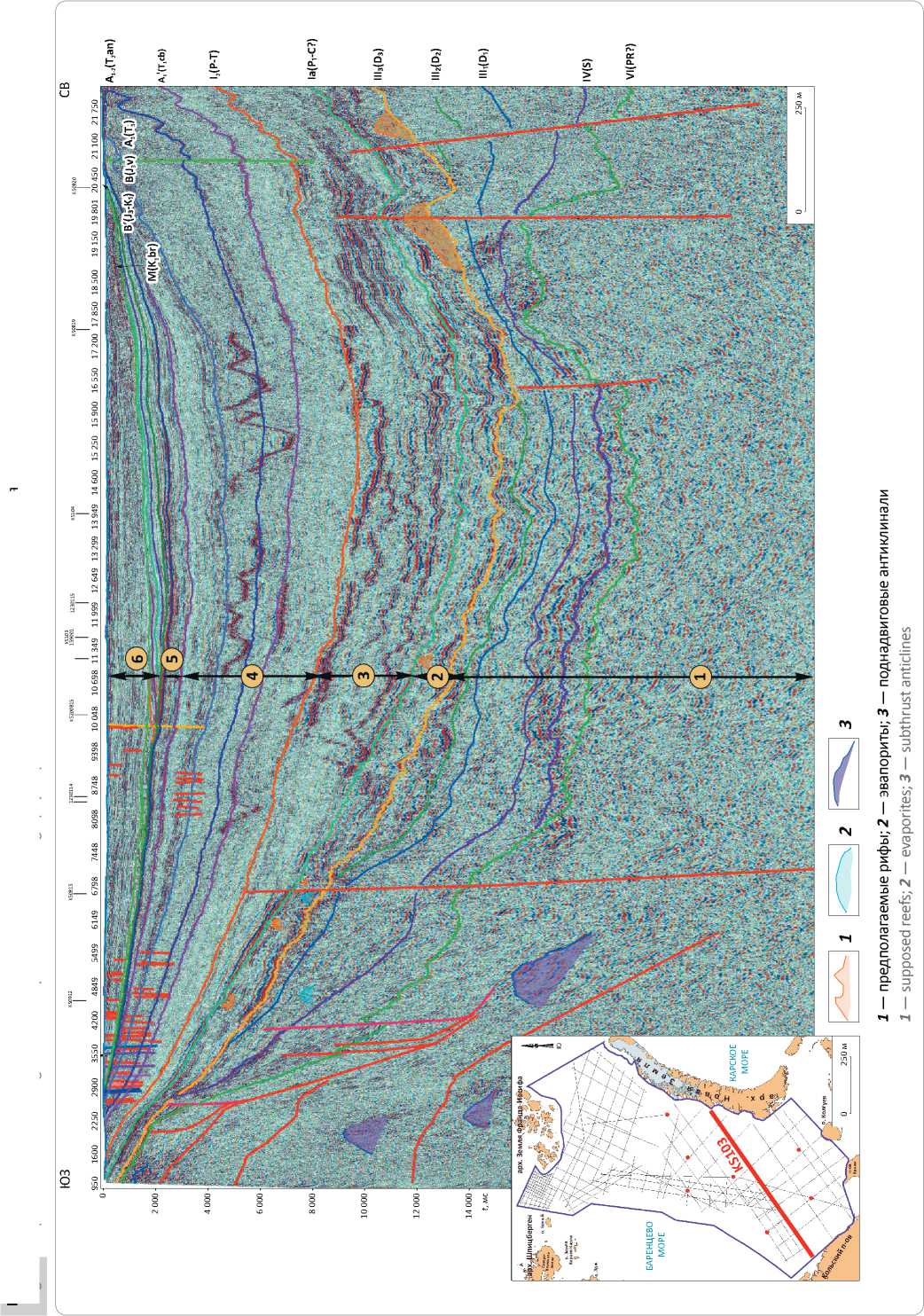

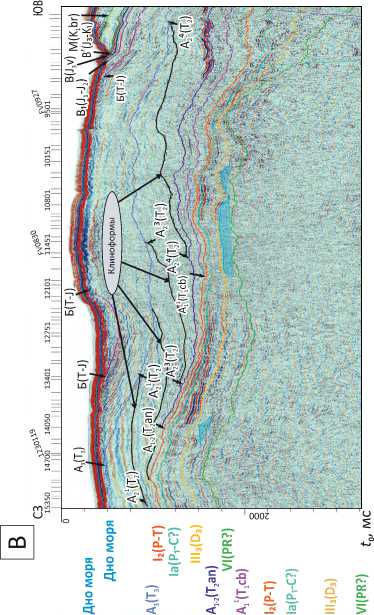

Рис. 4. Особенности строения триасовой части разреза Баренцева моря

Fig. 4. Structural features of the Triassic interval in the Barents Sea section

о

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS комплекса увеличивается в Южно-Баренцевской и Северо-Баренцевской впадинах.

Триасовый сейсмокомплекс расположен между ОГ I2(P-T) и Б(T-J) и представлен индским, оленекским, среднетриасовым и верхнетриасовым подкомплексами. Разрез триаса изучен скважинами глубокого бурения на Мурманской, Северо-Киль-динской, Куренцовской, Арктической, Штокмановской, Ферсмановской, Лудловской, Крестовой и Адмиралтейской площадях.

Триасовый сейсмокомплекс связан с мощной толщей осадков, распространенных практически повсеместно в Баренцевом море, за исключением ее северо-западной части вблизи архипелага Шпицберген. Мощность отложений триаса колеблется от 0 до 7380 м.

Триасовый сейсмокомплекс представлен терригенными разнофациальными осадками и выражен высокоамплитудными, средне- и слабоамплитудными, косослоистыми, субпараллельными и хаотическими сейсмофациями.

Прослеживание отражающих горизонтов в волновом поле триасового комплекса в Южно-Ба-ренцевской и Северо-Баренцевской впадинах в значительной мере осложняется присутствием высокоамплитудных ОГ группы а, многофазных со сложной конфигурацией и связанных с интрузивными образованиями типа силлов (см. рис. 4).

Вероятнее всего, что триасовый бассейн северной части Баренцева моря и восточного Шпицбергена питался отложениями с юго-востока по крупной сложной системе проградирующих дельт [5]. Следует отметить, что по сейсмическим данным проследить в триасе клиноформы затруднительно из-за насыщенности высокоамплитудными отражениями от интрузий.

Выраженным клиноформным строением характеризуется только среднетриасовый подкомплекс (между ОГ A 2 (T 2 ) - A3(T3)) на Малыгинской седловине Западно-Баренцевской региональной системы поднятий и прогибов (см. рис. 4). Рисунок сейсмофаций — косослоистый и сигмовидный. Повышенные значения амплитуд наблюдаются в фон-даформных и ортоформных частях клиноформных сейсмофаций. В основном сейсмофации в среднем триасе характеризуются слабой и средней динамической выразительностью. Проградация клиноформ среднего триаса, по-видимому, происходила с юго-востока в северо-западном направлении.

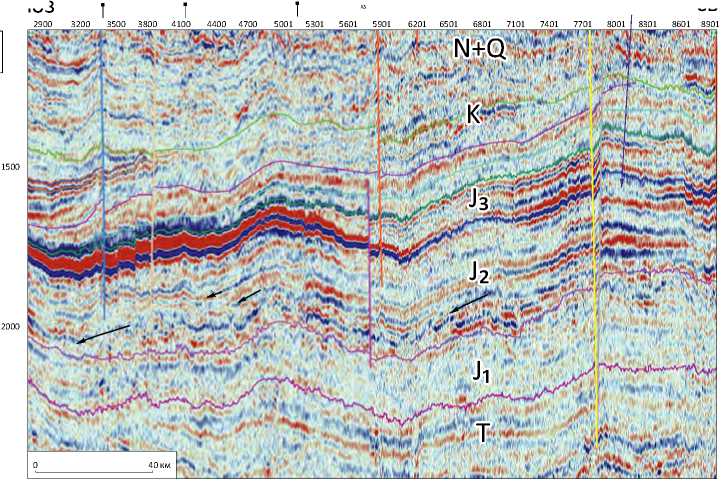

Юрский терригенный сейсмокомплекс выделяется между ОГ B'(J-K1) и Б(T-J) и состоит из нижнеюрского, среднеюрско-кимериджского и верхнеюрского подкомплексов. Разрез изучен скважинами разведочного и поисково-оценочного бурения в районах Штокмановско-Лунинского порога, Пред-новоземельской структурной области и Южно-Ба-ренцевской впадины2. На прилегающих площадях юрские отложения присутствуют в скважинах о-ва Колгуев, в обнажениях на п-ове Канин, в сква- жинах архипелага Земля Франца-Иосифа Хейса-1 и Северная-1.

Нижнеюрский подкомплекс на временных сейсмических разрезах характеризуется преимущественно хаотичной записью. Хаотические сейсмофации свидетельствуют об аллювиально-дельтовом генезисе отложений, накапливавшихся в условиях озерной/аллювиальной равнины и периодически затапливаемой морем. Мощность нижнеюрских отложений изменяется от 0 до 600 м.

Среднеюрско-кимериджский подкомплекс на временных сейсмических разрезах отличается в основном субпараллельными отражениями различной амплитуды. В верхней части комплекса отражения становятся более протяженными, их амплитуды увеличиваются. На сейсмических разрезах в низах комплекса фиксируются непротяженные слабонаклонные отражения. Со средней юры происходило постепенное становление морских условий на всем Баренцевоморском шельфе. Мощности среднеюрского подкомплекса отложений на участке исследований изменяются от 0 м (в бортовых частях Восточно-Баренцевского прогиба) до 850 м (в центральной части Южно-Баренцев-ской впадины). В аалене и байосе на большей части Южно-Баренцевской синеклизы накапливались аллювиально-озерные и дельтовые осадки (рис. 5) [6]. В скважинах Арктическая-1, Штокмановская-1 и Лудловская-1 выделяются мощные глинистые пачки байосского возраста, которые были образованы в этапы высокого стояния уровня моря. К юго-западу (скважины Северо-Кильдинская-82, Мурманская-24, Куренцовская-1) глинистые пачки сменяются на алевролитовые, в разрезе появляется больше песчаных прослоев. Вероятно, это связано с их близостью к мощным источникам сноса — Восточно-Европейской платформе, Коль-ско-Канинской моноклинали и архипелагу Новая Земля, откуда шел снос терригенного потока развитыми аллювиально-дельтовыми системами [7]. В северном направлении эти фации глинизируются из-за удаленности от основных источников сноса.

Верхнеюрский подкомплекс (волжский или титонский подъярус). Формирование верхнеюрской терригенной формации Баренцевомор-ского шельфа происходило в морских условиях (мощность < 200 м) на большей части изученной площади обобщения и в более глубоководных обстановках (мощность > 200 м), на обширной ограниченной области в северо-восточной части Южно-Баренцевской синеклизы. В глубоких скважинах Баренцевоморского шельфа отложения верхней юры представлены терригенными породами, в основном глинами различной мощности. Мощность волжского подкомплекса изменяется в скважинах Баренцевоморского шельфа от 5 м в скв. Лудловская-1 до 40 м в скв. Куренцовская-1. Депоцентр для верхнеюрского подкомплекса приурочен к Южно-Баренцевской синеклизе, в кото-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 5. Особенности строения юрской части разреза Fig. 5. Structural features of the Jurassic interval

A

юз

Ледовая структура св

Штокмановская структура

G20C805

M(K1br)

B ’ (J₃-K 1 )

B(J 3 v)

B 1 (J 1 -J 2 )

Б(T-J)

t , мс

B

Фрагмент временного разреза по профилю KS200805 (А) и схема расположения профиля (В)

Fragment of time sections along the KS200805 line (А) and survey line location map (В)

рой накапливались в это время пологие клиноформы (см. рис. 5).

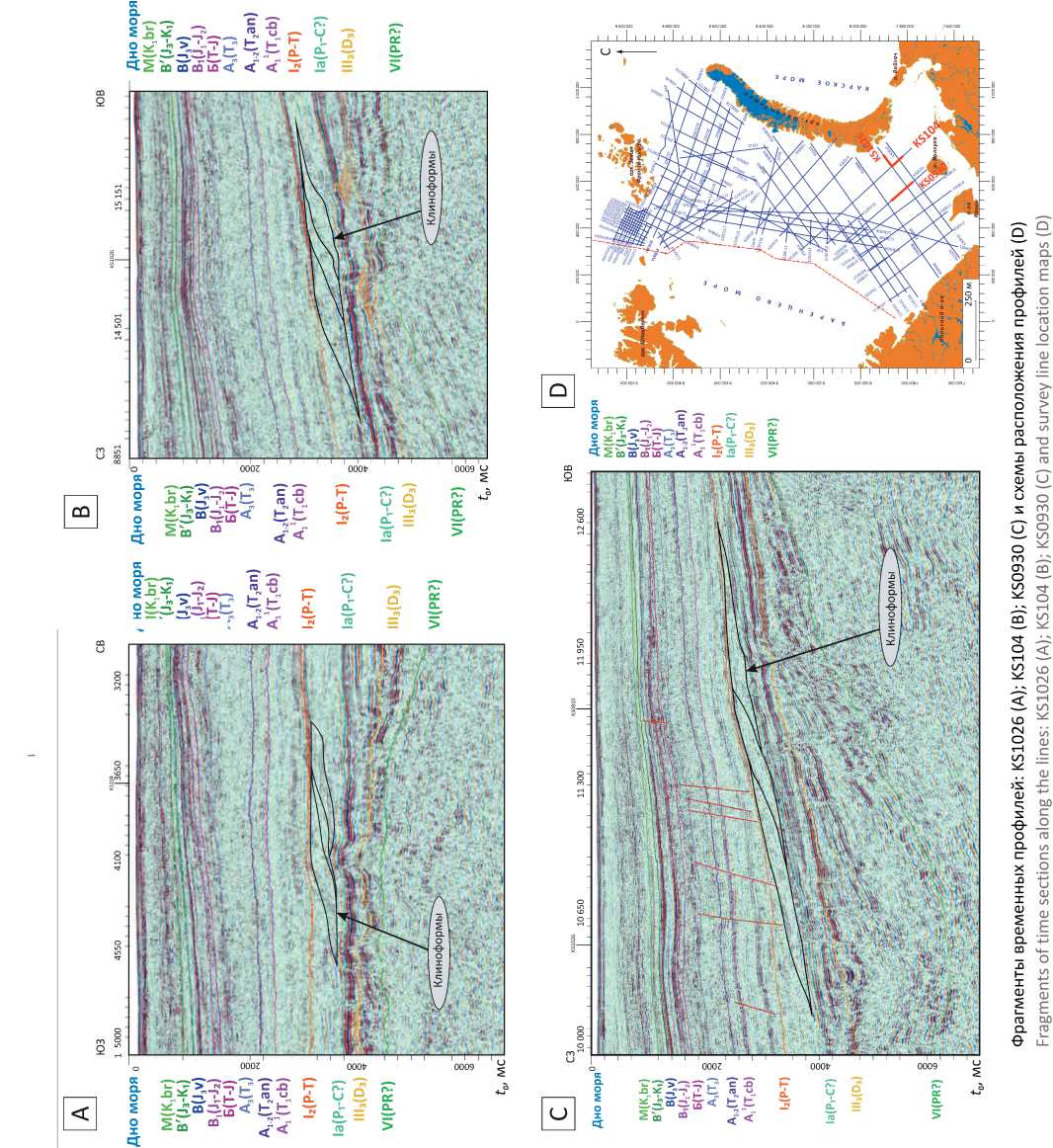

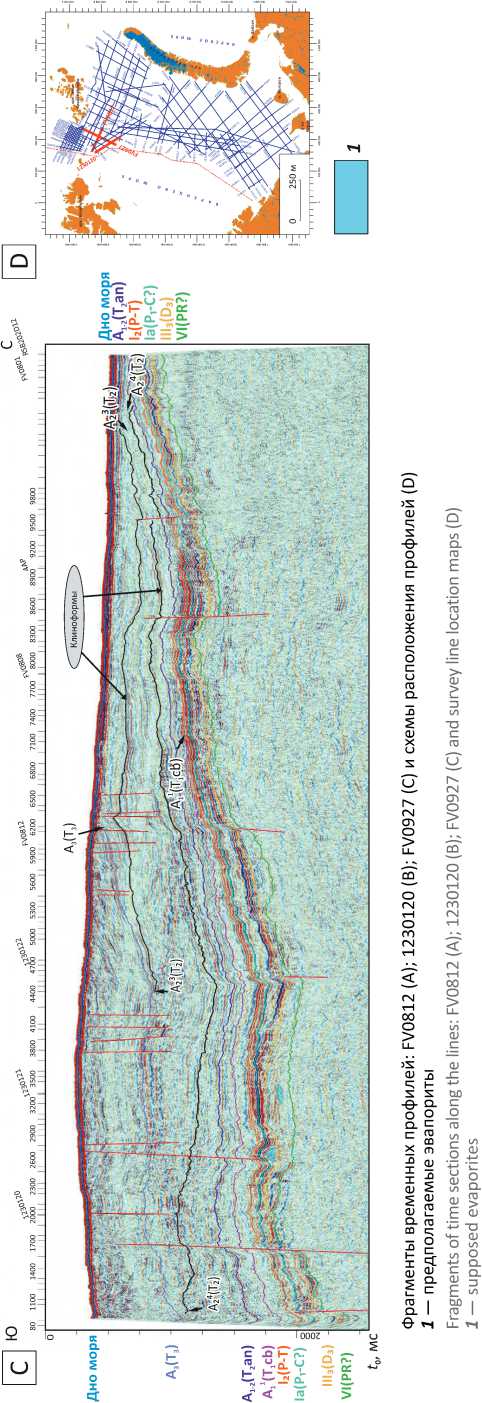

Мел-неоген-четвертичный терригенный сейсмокомплекс охарактеризован серией отражающих горизонтов с индексом Г (ОГ Г11(К1пс) - Г112(К1пс)) и состоит из нижнемелового неокомского подкомплекса, нижнемел-апт-верхнемелового и неоген-четвертичного подкомплексов на значительной части Баренцевоморского шельфа.

Клиноформы выявлены в основном в нижнемеловом неокомском подкомплексе.

Нижнемеловой подкомплекс неокома формировался в прибрежно-морских, мелководно-морских условиях и представлен в основном песчани- ками, алевролитами и глинистыми породами. На этапе прогибания Восточно-Баренцевского мегапрогиба и орогенеза Пайхойско-Новоземельской складчатой области наблюдается режим лавинной седиментации и заполнения глубоководных Южно-Баренцевской (рис. 6) и Северо-Баренцевской синеклиз.

Нижняя часть меловых отложений представлена клиноформами бокового наращивания склона различной протяженности и относится к неоком-скому интервалу разреза (берриас – готерив). Для них характерны ярко выраженные сигмовидные, косослоистые, сложные сигмовидно-косослоистые и тангенциальные рисунки сейсмических отра-

Рис. 6. Особенности строения мел-четвертичной части разреза

Fig. 6. Structural features of the Cretaceous-Quaternary interval

жений. Направления падения клиноформ — северо-западное, западное, восточное и северо-западное. Источники сноса располагались на Кольском полуострове и Кольско-Канинской моноклинали, архипелаге Новая Земля, своде Федынского и Ферс-мановской структуре.

Клиноформы характеризуются различной интенсивностью отражений. Наблюдаемые «яркие пятна» могут быть связаны с линзами песчаников в отложениях мела и с их УВ-насыщением. В аналогичных клиноформах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции обнаружены УВ. В норвежской части Баренцевоморского шельфа в нижнемеловых отложениях в скважинах на склоне поднятия Лоп-па, в прогибе Тромсе было обнаружено нефтенасы-щение по керну из валанжин-готеривских слоев и открыты газовые месторождения Скалле, Салина и Нунатак [8].

На склонах свода Федынского и локальных структурах Ферсмановская и Демидовская в волновом поле наблюдаются серии непротяженных косослоистых отражений. На профилях KS0813 и KS0814 выделяется область схождения этих клиноформ со встречными косослоистыми отражениями, связанными со сносом осадков с архипелага Новая Земля.

В Северо-Баренцевской синеклизе мощность отложений неокома также значительно возрастает. Здесь толща неокома разделяется на две подтолщи отражающим горизонтом Г111(К1пс). Нижняя подтолща характеризуется малоамплитудными низкочастотными ОВ и в ней выделяются клиноформенные тела (ОГ Г112(К1пс)), вероятно образованные за счет материала, сносимого с архипелага Земля Франца-Иосифа. В скважинах на архипелаге Земля Франца-Иосифа вскрытые нижнемеловые отложения представлены глинами и долеритами с прослоями известняков и эффузивных пород.

На западном борту Северо-Баренцевской впадины в основании разреза неокома также наблюдаются клиноформные единицы, характеризующиеся встречной, юго-западной, проградацией по отношению к северо-восточному направлению в Юж-но-Баренцевской синеклизе (см. рис. 6).

Апт-верхнемеловой подкомплекс расположен выше по разрезу с субпараллельными горизонтально-слоистыми, расходящимися, местами косослоистыми и сигмовидными отражениями, характерными для клиноформ. По сравнению с неокомским клиноформным комплексом, клиноформы баррем-ско-альбского возраста раннего мела более пологие и имеют значительную протяженность, в связи с чем их клиноформный облик не столь выражен на Баренцевоморском шельфе.

Верхнемеловые отложения распространены локально и представлены в виде трех депоцентров, один из которых относится к Южно-Баренцевской впадине , а два, значительно уступающие по площади, — к Северо-Баренцевской впадине .

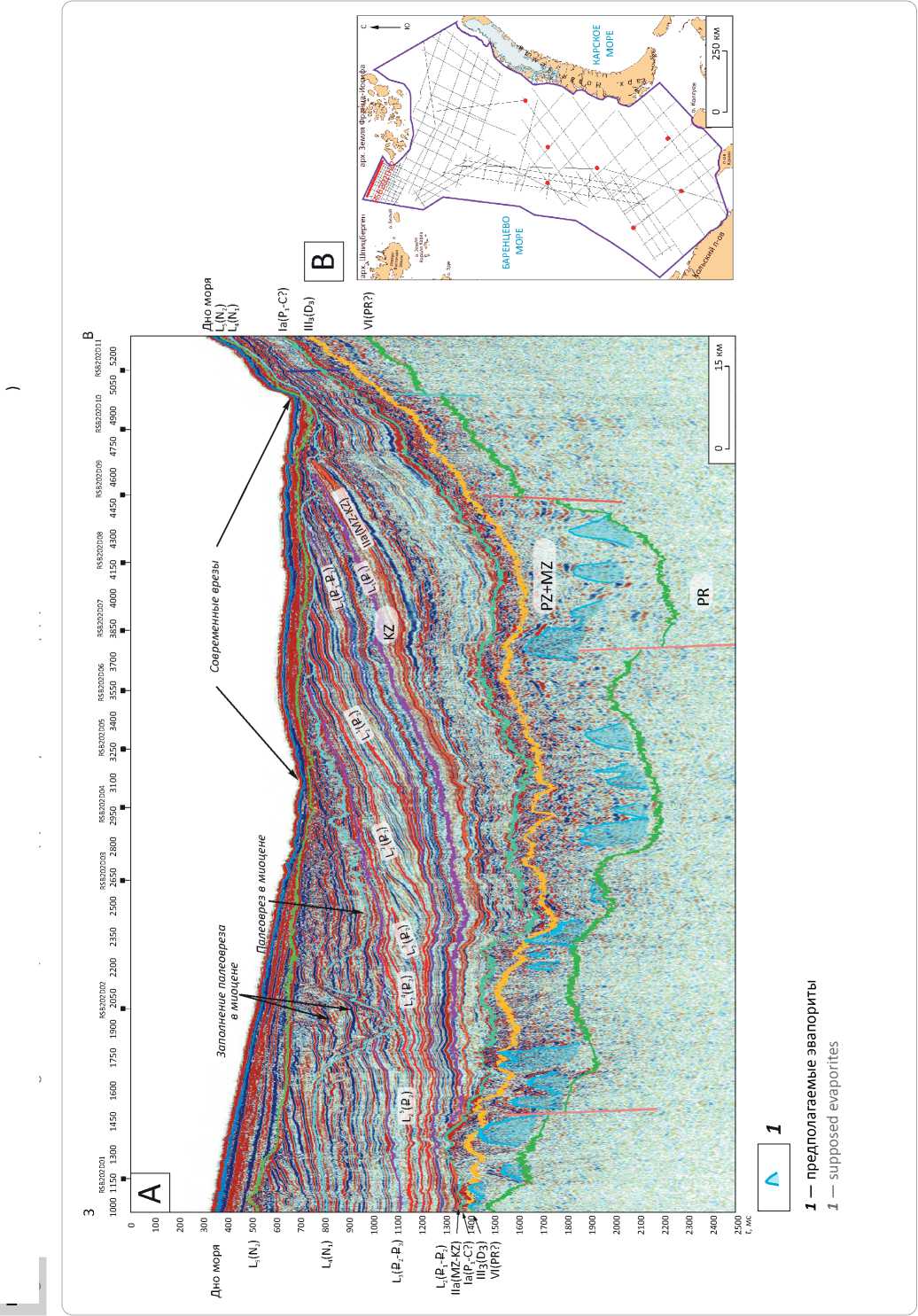

Палеоген-четвертичный подкомплекс. На большей части Баренцевоморского шельфа нео-ген-четвертичные отложения характеризуются незначительными мощностями. Только между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа выявлена Восточно-Шпицбергенская впадина с увеличенными мощностями палеоген-четвертич-ных отложений. В Восточно-Шпицбергенской впадине выделены клиноформы эоцена и плиоцена.

Эоценовые отложения залегают между ОГ L 2 (P1-P 2 ) и L3(P 2 -P3) и представляют собой клиноформный комплекс, возможно накопленный при сносе осадочного материала с архипелага Новая Земля (рис. 7). Клиноформное осадконакопление, вероятнее всего, началось в палеоцене, получило свое максимальное развитие в эоцене и завершилось обширной мировой регрессией в миоцене. Максимальные мощности отмечены в Восточно-Шпицбергенской впадине , где они достигают 430 м. Верхи отложений эоцена эрозионно срезаны и перекрыты поверхностью мессинского несогласия. Состав отложений в Восточно-Шпицбергенской впадине предполагается терригенный, представленный оползнями и турбидитами.

В процессе эрозии были образованы «врезы» глубиной 400-600 м, заполненные косослоистыми осадками миоцена. Подобное осадконакопление было отмечено на месторождении УВ Зафиро в дельте р. Нигер в Экваториальной Гвинее [9, 10]. Месторождение Зафиро приурочено к русловым отложениям, заполняющим глубокий (более 600 м) «врез». Отложения миоцена перекрыты пологими клиноформами плиоцена с их погружением в юго-восточном направлении.

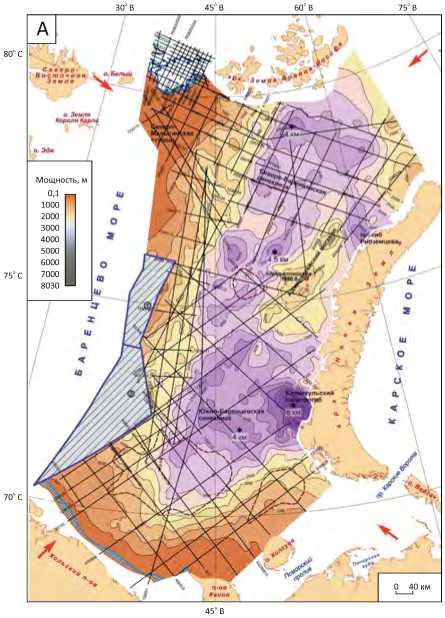

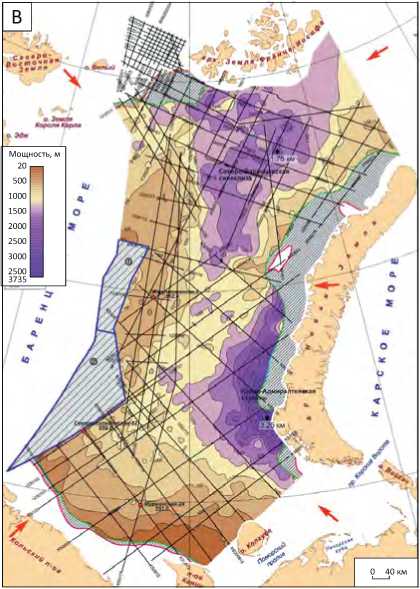

Условия формирования клиноформных комплексов Баренцева моря

Формирование пермских клиноформ характеризуется значительным объемом осадконакопления в связи с воздыманием Уральского орогена, который являлся основным источником сноса. Дополнительный снос осадочного материала происходил с Балтийской, Западно-Шпицбергенской палеосуши, а также с Североземельского поднятия. Максимальные мощности терригенной перми — до 8030 м, отмечаются в Кармакульском мегапрогибе. Контуры Восточно-Баренцевского мегапрогиба , в котором толщины отложений перми изменяются от 2,5 до 4-4,5 км, протягиваются на север. Депоцентры в Восточно-Баренцевском мегапрогибе расположены в Южно-Баренцевской синеклизе и севернее нее (на месте образованных на последующих этапах Штокмановско-Лунинском и Альбановско-Гор-бовском порогах )2. Часть впадин в пермское время заполнялась с образованием клиноформ вплоть до полной компенсации. Другая часть депрессий осталась некомпенсированной (рис. 8).

На Адмиралтейском мегавалу мощность пермских отложений составляет 1,5-2,5 км. Минимальными толщинами характеризуются Восточ-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 7. Временной сейсмический разрез по профилю RSB202D22 эоценовой части разреза (A) и схема расположения профиля (В)

Fig. 7. Seismic time section along RSB202D22 line, Eocene interval (A) and survey line location map (В)

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

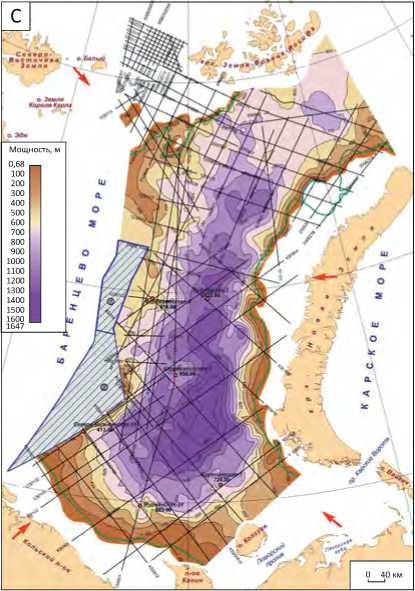

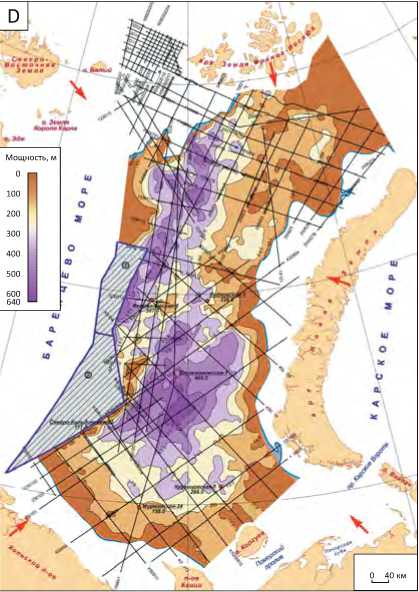

Рис. 8. Карты мощности пермских (A), среднетриасовых (B), юрских (C), неокомских отложений (D) (между ОГ Ia(P1-C?) и ОГ I2(P-T)) Fig. 8. Thickness map of Permian (A), Middle Triassic (B), Jurassic (C), Neocomian (D) deposits (between Ia(P1-C?) and I2(P-T) reflectors)

80о С

80о С

70о С

70о С

30о В 45о В 60о В

75о С

75о С

B

0 40 км

Мощность, м 20

80о С

75о С

70о С

45о В

30о В

60о В 75о В

80о С

75о С

70о С

80о С

45о В

30о В

45о В

60о В

75о В

75о С

75о С

70о С

70о С

80о С

D

Мощность, м

W-.

0 40 км

75о С

70о С

80о С

45о В

А

□Z 1 ^ 2 Куренцовская-1 ] 3 i 4 ^ □ 5 * I 6 7 8 -^ 9 H3 10 хм 11

Усл. обозначения к рис. 8

Legend for Fig. 8

1 — границы лицензионных участков (Центрально-Баренцевский и Федынский); 2 — предполагаемые направления сноса осадочного материала; 3 — скважины; 4 — сейсморазведочные профили; 5 — изопахиты, м; 6 — депоцентры; 7 — области сокращенных мощностей отложений; 8 — клиноформы перми; пермские отложения (A), линии прекращения прослеживания : ОГ Ia (P1–С?) по типу : 9 — кровельного прилегания к ОГ VI (PR?), 10 — эрозионного среза в кайнозое; ОГ I2(P–T ): 11 — по эрозионному срезу в кайнозое; среднетриасовые клиноформы (?) (B), линии прекращения прослеживания : ОГ A3(T3) по типу : 12 — эрозионного среза в кайнозое, 13 — эрозионного среза в мелу; ОГ A1–2(T2an) по типу : 14 — эрозионного среза в кайнозое, 15 — подошвенного прилегания к ОГ I2(P–T); юрские клиноформы (?) (C), линии прекращения прослеживания ОГ по типу : 16 — эрозионного среза ОГ Б(T–J) в мелу, 17 — эрозионного среза ОГ Б(T–J) в кайнозое, 18 — эрозионного среза ОГ В`(J3–K1) в кайнозое; неокомские клиноформы (?) (D), линии прекращения прослеживания ОГ по типу эрозионного среза в кайнозое : 19 — ОГ В`(J3–K1); 20 — ОГ М(K1br) в кайнозое

1 — boundaries of license areas (Central Barentsevsky and Fedynsky); 2 — supposed directions of sediment transportation; 3 — wells; 4 — seismic survey lines; 5 — isopachs, m; 6 — depocentres; 7 — areas of the formation thinning; 8 — Permian clinoforms; Permian deposits (A), lines of tracing termination of: Ia (P1–С?) Reflector by type of: 9 — toplap to VI (PR?) Reflector, 10 — truncation by erosion in Cenozoic; line of termination of I2(P–T) Reflector tracing: 11 — associated with erosion in Cenozoic; Middle Triassic clinoforms (?) (B), lines of tracing termination of: A3(T3) Reflector by type of: 12 — erosion in Cenozoic, 13 — erosion in Cretaceous; A1–2(T2an) Reflector by type of: 14 — erosion in Cenozoic, 15 — downlap to I2(P–T) Reflector; Jurassic clinoforms (C), lines of termination of the Reflector tracing by type of: 16 — erosion of Б(T–J) Reflector in Cretaceous, 17 — erosion of Б(T–J) Reflector in Cenozoic, 18 — erosion of В`(J3–K1) Reflector in Cenozoic; Neocomian clinoforms (?) (D), lines of termination of the Reflector tracing by type of erosion in Cenozoic: 19 — В`(J3–K1) Reflector; 20 — М(K1br) Reflector in Cenozoic но-Шпицбергенская присклоновая моноклиналь и Северо-Малыгинская ступень, где мощность комплекса составляет менее 500 м.

В поздней перми – раннем триасе с юга, юго-востока на север и с востока на запад происходило продвижение мощного комплекса дельтовых, авандельтовых разностей, а также образование подводных конусов выноса. По мере удаления от источников сноса на север континентальные отложения замещаются лагунно-континентальными (Северо-Кильдинская площадь). В центральной и северной частях региона предполагается зона субмеридионального простирания, где накапливались морские фации (Арктическая, Лудловская площади и архипелаг Земля Франца-Иосифа) (рис. 9).

Формирование триасовых клиноформ связано с процессами рифтогенеза. Погружение Барен-цевоморского бассейна в раннем триасе было равномерным, в среднем триасе происходило активное погружение, а к позднему триасу погружение бассейна замедлилось.

Раннетриасовые отложения формировались в прибрежно-морских/мелководно-морских и глубоководных условиях. В индское время в Баренцевом море происходила обширная трансгрессия. Зона глубоководных условий осадконакопления занимает обширную часть Баренцева моря. В пределах Кольско-Канинской моноклинали, Печорской плиты и на юге Пайхойско-Новоземельской складчатой системы отложения накапливались на мелководье в условиях продельты или между дельтами. Мощности раннетриасовых отложений, сформировавшихся в прибрежно-морских/мелководно-морских условиях, изменяются в интервале от 0 до 1250 м, а в глубоководных условиях составляют более 1250 м.

Среднетриасовый этап наследует фациальную зональность и палеогеографические обстановки раннетриасового периода3) [11-15]. В среднем триасе выделяется два депоцентра — восточная часть Южно-Баренцевской синеклизы и Северо-Баренцев-ская синеклиза, разделенные Штокмановско-Лу-нинским порогом3 [12, 14, 16]. Максимальная мощность комплекса в Южно-Баренцевской синеклизе достигает 3250 м. К северу, в пределах Штокманов-ско-Лунинского порога, толщина среднетриасовых отложений в среднем равна 1 км и увеличивается в Северо-Баренцевской синеклизе до 1750 м. Вскрытая мощность среднетриасового комплекса в скважинах Мурманская-24 и Северо-Кильдинская-82 отмечаются в районе Тиманской гряды (250 м). Породы среднего триаса отсутствуют на поднятии Вербы и Восточно-Шпицбергенской присклоновой моноклинали, на Малыгинской седловине, Кольско-Канинской моноклизе, северо-западе Тиманской гряды и фрагментарно — в Предновоземельской структурной области (см. рис. 8).

В позднем триасе, в результате активизации тектонической деятельности в Баренцевомор-ском регионе, отмечается смена климатических условий (с аридного на гумидный). В этот период происходит сокращение морских и преобладание континентальных обстановок осадконакопления (см. рис. 9). Мелководная зона шельфа сохраняется лишь в западной части Баренцева моря3 [12]. На значительной площади Баренцевоморского шельфа накапливались сероцветные толщи алевритовых, песчаных и глинистых осадков, обогащенных растительным детритом с прослоями углей [11, 13, 14, 17, 18].

Область максимального осадконакопления пород всех отделов триаса приурочена к депоцентру, й НЕФ

Рис. 9. Литолого-фациальн

Fig. 9. Lithofacies maps of

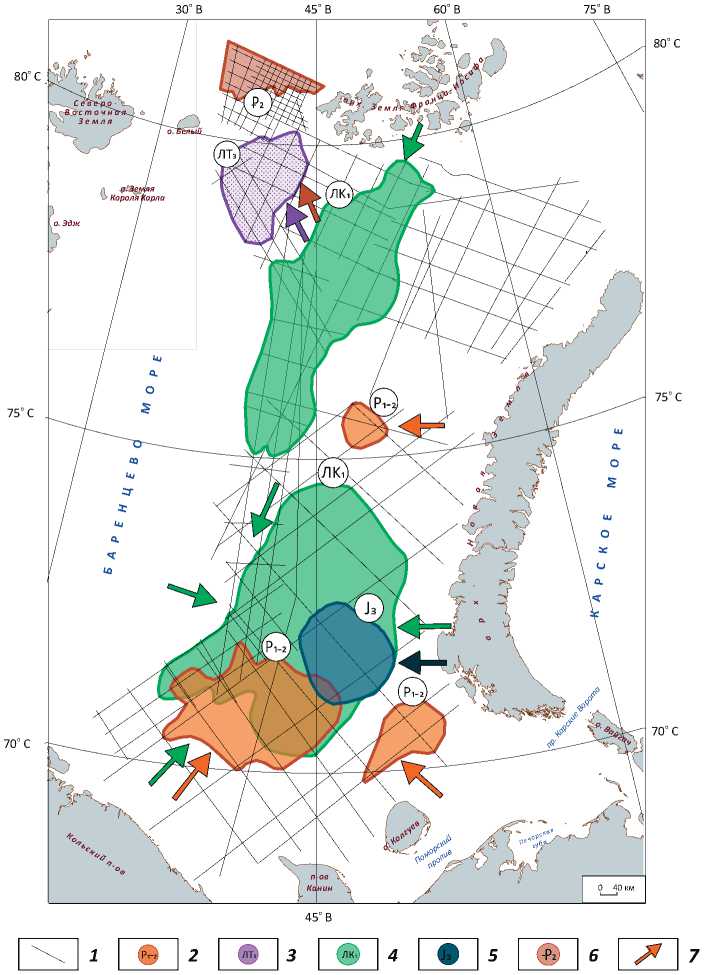

Рис. 10. Клиноформы перми – эоцена на Баренцевоморском шельфе

Fig. 10. Permian-Eocene clinoforms on the Barents Sea shelf

1 — сейсморазведочные профили МОВ ОГТ 2D; клиноформные комплексы ( 2 – 6 ): 2 — пермские, 3 — триасовые, 4 — неокомские, 5 — юрские, 6 — эоценовые; 7 — направление сноса материала

1 — 2D CDP seismic survey lines; clinoform sequences (2–6): 2 — Permian, 3 — Triassic, 4 — Neocomian, 5 — Jurassic, 6 — Eocene; 7 — direction of material transportation который, вероятно, связан с Центрально-Новозе-мельским палеопрогибом. Триасовый седиментационный этап закончился региональным перерывом в осадконакоплении в позднем нории [11, 13, 14, 18].

Основными источниками сноса в триасовое время были Уральско-Новоземельская, Балтийская и Западно-Шпицбергенская палеосуши и, вероятно, Североземельская складчатая область на востоке Карского моря [11]. Максимальные мощности отмечаются на локальных участках и достигают 7380 м, в бортовых частях Восточно-Баренцевского мегапро- гиба мощность комплекса составляет около 4 км. На юге и на севере площади мощность комплекса постепенно уменьшается, составляя менее 500 м, и достигает нулевых значений. На Адмиралтейском мегавалу мощность изменяется от 1670 м в центральной части, в скв. Адмиралтейская-1, до 4 км на его склонах.

Формирование юрских клиноформ связано с тектонической активностью в районе Пайхой-ско-Новоземельской складчатой системы, откуда происходил значительный привнос обломочного материала в депоцентры Восточно-Баренцевского мегапрогиба. Основной объем осадочного материала был накоплен в триасе, что привело к уменьшению аккомодационного пространства к началу юры и значительно меньшим мощностям юрских отложений в депоцентрах.

В ранне-среднеюрском периоде обширные континентальные низменности покрывали большую часть шельфа Баренцева моря. Мелководно-морские отложения накапливались в локальных депоцентрах на западе, где прибрежные равнины периодически затоплялись морем. С Уральского и Новоземельского орогенов и архипелага Шпицберген происходило продвижение мощного комплекса аллювиальных отложений в Восточно-Баренцевский мегапрогиб (см. рис. 8).

Максимальное затопление региона в этот период приходится на келловейское время, когда почти на всем шельфе формировались глинистые и алевритоглинистые отложения [11, 15].

Позднеюрский комплекс отличается от раннесреднеюрского более мористыми условиями осадконакопления. Морской режим седиментации присутствовал практически на всей площади Ба-ренцевоморского шельфа (см. рис. 8). Прибрежные условия существовали в юго-западной части района и на его северном окончании, где отлагались песчано-алевритовые разности. Морской режим осадконакопления привел к отложению преимущественно глинистых и карбонатно-кремнисто-глинистых разностей с высоким содержанием ОВ [11–14, 19, 20].

Позднеюрский комплекс на всем протяжении развивался в однотипных и выдержанных фациальных условиях, что подтверждается микропалеон-тологическими и литологическими показателями. Наиболее выразительным примером однотипных кондиций являются «черные глины» волжского яруса. Они распространены по всему Баренцевомор-скому региону и обладают высокой латеральной изменчивостью [2, 11, 19].

Максимальная мощность пород юрского возраста наблюдается в Южно-Баренцевской синеклизе и составляет 1645 м, в Северо-Баренцевской синеклизе она уменьшается до 1050 м. Альбановско-Горбов-ский порог характеризуется сокращением толщин до 600 м. Минимальные мощности юрских отложений отмечаются на поднятиях Федынского, Персея, Северо-Малыгинской ступени и Кольско-Канинской моноклизе , в Предновоземельской структурной области , где мощность комплекса изменяется от 150 м до полного выклинивания (см. рис. 8).

Формирование неокомских и неоген-чет-вертичных клиноформ происходило на фоне воздымания Пайхойско-Новоземельской складчатой системы, восточной части Баренцевоморско-го шельфа, а также Тимано-Печорского региона, что привело к перемещению депоцентра к западу. Тектоническая обстановка отразилась на характере седиментации неокомских толщ — образовании клиноформного комплекса в результате лавинной седиментации и проградации заполняющих толщ Восточно-Баренцевского мегапрогиба. Мощность неокомского подкомплекса в Южно-Баренцевской синеклизе достигает 710 м. Толщина неокомских отложений изменяется от 117 м в скв. Северо-Киль-динская-82 до 468 м в скв. Штокмановская-1. Минимальные мощности (100 м и менее) отмечаются на обрамлении Восточно-Баренцевского мегапрогиба и на северо-востоке охватывают площадь Восточ-но-Баренцевской ступени и ступени мыса Желания (см. рис. 8).

На архипелаге Шпицберген в обнажениях наблюдается смена морских алевроглинистых отложений берриас – готерива на баррем-аптскую песчаную толщу континентального генезиса. На архипелаге Земля Франца-Иосифа берриасские отложения имеют преимущественно песчаный состав.

В барремском веке отмечены существенные изменения палеогеографической обстановки из-за тектонических подвижек архпелага Шпицберген. Произошел общий спад уровня моря, который на севере повсеместно привел к переходу от морского к лагунно-континентальному и континентальному режиму седиментации. В юго-западной части Ба-ренцевоморского шельфа преобладали дистальные условия с преимущественно илистыми отложениями. Заметная региональная трансгрессия отмечена в середине баррема. Она привела к сдвигу фаций от карбонатных к темным сланцам на структурных поднятиях и платформенных участках (см. рис. 9) [2, 12, 21].

Активная стадия регрессии в раннем мелу произошла в середине апта, когда на значительной части Баренцевоморского региона наблюдался континентальный режим седиментации и накапливались озерно-аллювиальные глинисто-песчаные отложения [11, 22, 23].

К концу раннего мела происходит затопление морем Баренцевского региона и отложение алевритоглинистых разностей мощностью более 500 м. В северной части района повышается роль алевритопесчаных разностей, что свидетельствет о более мелководном режиме. Альбские отложения по всему разрезу сложены однотипным комплексом пород [2, 11, 24].

В позднем мелу начался этап аплифта шельфовой области, связанный с зарождением Атлантического и Северного Ледовитого океанов. В этот период Баренцевоморский регион подвергся длительной эрозии ранее накопленных отложений, которая продолжилась в кайнозое3[11, 15, 25].

Прибортовые части Баренцевоморского шельфа (Адмиралтейский вал и Центрально-Баренцев-ская зона поднятий) были подвержены обширной эрозии, включая мезозойские отложения. В эоцене и плиоцене происходит прогибание региона с некомпенсированным осадконакоплением. Мощность неоген-четвертичных отложений в Восточно-Шпицбергенской впадине достигает 1660 м.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Формирование континентального склона, связанного с раскрытием в конце мезозоя – начале кайнозоя Евразийского бассейна, привело к накоплению толщи осадков оползневого генезиса, перекрытой крутыми клиноформами эоцена и пологими клиноформами палеоцена. В миоцене в результате эрозии были образованы «врезы», заполненные косослоистыми осадками миоцена. Клиноформы палеоцена и эоцена погружаются в северо-западном направлении в сторону котловины Нансена ортогонально хребту Гаккеля. Источником сноса для этих клиноформ служили поднятие Вербы и архипелаг Новая Земля (см. рис. 8).

Заключение

На Баренцевоморском шельфе перспективные зоны, связанные с клиноформами, намечены в отложениях перми, среднего триаса, юры, неокома (нижнего мела) и эоцена.

-

1. Клиноформы перми расположены на глубинах 4–9 км в Южно-Баренцевской синеклизе, на Штокмановско-Лунинском пороге и на Печорской плите. Пермский этап характеризуется значительным объемом осадконакопления в связи с возды-манием Уральского орогена, который являлся основным источником сноса. Дополнительный снос осадочного материала происходил с Балтийской, Западно-Шпицбергенской палеосуши, а также с Се-вероземельского поднятия.

-

2. Клиноформа среднего триаса выявлена на глубинах 2–3 км на северо-востоке Баренцева моря на Малыгинской седловине Западно-Баренцев-ской региональной системы поднятий и прогибов. Триасовый этап связан с процессами рифтогенеза. Основными источниками сноса в триасовое время были Уральско-Новоземельская, Балтийская и Западно-Шпицбергенская палеосуши, и, вероятно, Североземельская складчатая область на востоке Карского моря.

-

3. Юрские клиноформы установлены на глубинах 1,5–2 км в Южно-Баренцевской синеклизе и в Северо-Баренцевской синеклизе. В юрское время происходит активное становление Новоземельского складчатого сооружения и Восточно-Баренцевского мегапрогиба, ортогонально наложенных на древние структурные элементы. Наряду со структурной перестройкой в Баренцевоморском регионе произошли изменения в условиях осадконакопления и источниках сноса. Формирование осадков проис-

- ходило в платформенном режиме с гумидным типом климата. Помимо основной Уральской области сноса, активный привнос материала происходил с архипелага Новая Земля.

-

4. Клиноформы неокома прослежены в южной и в северной частях Баренцева моря на глубинах 1–3 км в Северо-Баренцевской синеклизе, на западном борту Северо-Баренцевской впадины, на своде Федын-ского, Кольско-Канинской моноклинали , в северо-западной части Мурманской моноклинали. В начале раннемелового этапа (позднекиммерийская фаза) происходит прогибание Восточно-Баренцевского мегапрогиба, орогенез Новоземельской складчатой области и становление других крупных структурных элементов, активный снос обломочного материала и заполнение позднеюрских впадин на востоке Ба-ренцевоморского шельфа. В разрезе это отображено несогласной границей волжских «черных глин» с берриас-барремским клиноформным дельтовым комплексом. Начинается смена обстановок осадконакопления от морского к лагунно-континентальному и континентальному режиму, что приводит к изменению минерального состава слагаемых отложений и формированию клиноформных тел и конусов выноса. В позднем мелу начался этап аплиф-та шельфовой области, связанный с зарождением Атлантического и Северного Ледовитого океанов. В этот период площадь Баренцевоморского региона подверглась длительной эрозии.

Клиноформы эоцена приурочены к Восточно-Шпицбергенской впадине и залегают на глубинах 1–2 км. Кайнозойский этап Баренцевоморского региона ознаменован всеобщим доплиоценовым аплифтом, связанным с активным раскрытием Северного Ледовитого океана и эрозией ранее сформировавшихся толщ. В палеогене Восточно-Шпицбергенская впадина была заполнена пологими клиноформами палеоцена и более крутыми клиноформами эоцена. Клиноформы эоцена погружаются в северо-западном направлении. Источником сноса для этих клиноформ служили поднятие Вербы и Печорская плита. Клиноформы палеоцена и эоцена подверглись глубокой эрозии в миоцене. Состав отложений в Восточно-Шпицбергенской впадине предполагается терригенный, представленный оползнями и турбидитами.

Список литературы Условия формирования и развития клиноформных комплексов в Баренцевом море

- Соловьев А.В., Соболев П.О., Грушевская О.В., Васильева Е.А., Левочская Д.В., Хисамутдинова А.И., Прокофьев И.Н., Шиман-ский С.В., Белова М.А., Хоуриган Дж.К. Эволюция источников сноса и нефтегазоносность мезозойских отложений Баренцева моря: датирование обломочных цирконов из скважины Ферсмановская-1 и палеогеографические реконструкции // Геология нефти и газа. -2023. - № 3. - С. 0-0. DOI: 10.31087/0016-7894-2023-3-0-0.

- Алехин С.В., Верба М.Л., Грамберг И.С., Остистый Б.К., Сороков Д.С. Баренцевская шельфовая плита. - Л.: Недра, 1988. - 263 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Кар-ско-Баренцевоморская. Лист R-(35), 36 — Мурманск: Объяснительная записка / Астафьев Б.Ю., Богданов Ю.Б., Вискунова К.Г., Воинова О.А., Глазнев В.Н. и др. - СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2007, 281 с. 3 вкл.

- Н0у T., Lundschien B.A. Triassic deltaic sequences in the northern Barents Sea // Arctic Petroleum Geology. Geological Society, London, Memoirs. - 2011. - № 35. - C. 249-260. DOI: 10.1144/M35.15.

- Суслова А.А. Сейсмостратиграфический анализ и перспективы нефтегазоносное™ юрских отложений Баренцевоморского шельфа [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2014. - Т. 9. - № 2. - Режим доступа: https://ngtp.ru/ rub/4/24_2014.pdf (дата обращения 10.04.2023 г.).

- СусловаА.А. Нефтегазоносность арктических морей. Верхнеюрские и нижнемеловые клиноформные комплексы баренцево-кар-ского шельфа // «Neftegaz.RU». - 2019. - Т. 89. - № 5. - С. 26-33.

- Мордасова А.В., Ступакова А.В., Суслова А.А., Ершова Д.К., Сидоренко С.А. Условия формирования и прогноз природных резервуаров в клиноформном комплексе нижнего мела Баренцево-Карского шельфа // Георесурсы. - 2019. - Т. 21. - № 2. - С. 63-79. DOI: 10.18599/grs.2019.2.63-79.

- Манго И.К. Нефтегазоносность шельфа Гвинейского залива // Международный научно-исследовательский журнал. - 2021. -№ 5. - С. 30-35. DOI: 10.23670/IRJ.2021.107.5.040.

- Ондо Айвенвеге Л.М. Запасы и новые перспективы углеводородного сырья Республики Экваториальной Гвинеи. Международный научно-исследовательский журнал. - 2022. - № 4. - C. 7-14. DOI: 10.23670/IRJ.2022.118.4.071.

- Басов В.А., Василенко Л.В. и др. Эволюция обстановок осадконакопления Баренцево-Северо-Карского палеобассейна в Фанер-розое [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2009. - Т. 4. - № 1. - Режим доступа: https://ngtp.ru/ rub/2/3_2009.pdf (дата обращения 10.04.2023 г.).

- Basov. V.A., Ebbing J., Gernigon L и др. Atlas «Geological history of the Barents Sea» - Trondheim, Norway: Geological Survey of Norway, 2009. - 138 с.

- Маргулис Е.А. Эволюция Баренцевоморского региона и его углеводородные системы [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2009. - Т. 4. - № 2. - Режим доступа: https://www.ngtp.ru/upload/iblock/edc/24_2009.pdf (дата обращения 10.04.2023 г.).

- Маргулис Е.А. История формирования осадочного чехла Баренцево-Карского региона [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2014. - Т. 9. - № 4. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/2Z52_2014.pdf (дата обращения 10.04.2023 г.).

- Захаров В.А., Шурыгин Б.Н., Курушин Н.И. и др. Мезозойский океан в Арктике: палеонтологические свидетельства // Геология и геофизика. - 2002. - Т. 43.- № 2. - C. 155-181.

- Gl0rstad-Clark E., Birkeland E.P., Nystuen J.P., Faleide J.I., Midtkandal I. Triassic platform-margin deltas in the western Barents Sea // Marine and Petroleum Geology. - 2011. - T. 7. - № 28. - C. 1294-1314. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2011.03.006.

- Henriksen E., Ryseth A.E., Larssen G.B., Heide T., R0nning K., Sollid K., Stoupakova A.V. Tectonostratigraphy of the greater Barents Sea: implications for petroleum systems // Arctic Petroleum Geology. Geological Society, London, Memoirs. - 2011. - № 35. - С. 163-195. DOI: 10.1144/M35.10.

- Gilmullina A., Klausen T.G., Doré A.G., Sirevaag H., Suslova A., Haug E.C. Arctic sediment routing during the Triassic: sinking the Arctic Atlantis // Journal of the Geological Society. - 2023. - Т. 180. - № 1. - С. 1-16. DOI: 10.1144/jgs2022-018.

- Michael A., Pointon H.S., Morton A.C. и др. A Multi-proxy Provenance Study of Late Carboniferous to Middle Jurassic Sandstones in the Eastern Sverdrup Basin and Its Bearing on Arctic Palaeogeographic Reconstructions // Geosciences. - 2023. - Т. 13. - № 1. DOI: 10.3390/ geosciences13010010.

- Атлас палеогеографических карт. Шельфы Евразии в мезозое и кайнозое / Под ред. М.Н. Алексеева. - М.: Геологический институт АН СССР, 1991. - Т. 1, 2. - 104 с.

- Eide Ch.H., Klausen T.G., Katkov D., Suslova A.A., Helland-Hansen W. Linking an Early Triassic delta to antecedent topography: Source-to-sink study of the southwestern Barents Sea margin // Geological Society of America Bulletin. - 2017. - Т. 129. - № 8. - С. 1025-1045. DOI: 10.1130/B31639.1.

- Rojo L.A., Marin D., Cardozo N., EscalonaA., KoyiH. The influence of halokinesis on prograding clinoforms: Insights from the Tiddlybanken Basin, Norwegian Barents Sea // Basin Research. - 2019. - Т. 32. - № 5. - С. 979-1004. DOI: 10.1111/bre.12411.

- Лисицын А.П. и др. Система Баренцева моря. - М.: ГЕОС, 2021. 672 с.

- Никишин А.М. и др. Сейсмостратиграфия, палеогеография и палеотектоника Арктического глубоководного бассейна и его российских шельфов / Отв. ред. Н.Б. Кузнецов. - М.: ГИН РАН, 2022. - 156 c.

- Шкарубо С.И., Бургуто А.Г., Зуйкова О.Н., Костин Д.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист S-38 - Баренцево море (вост. часть). Объяснительная записка. - СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2017. 160 с.

- Казанин Г.С., Шипилов Э.В., Прищепа О.М., Казанин А.Г., Шкарубо С.И., Шлыкова В.В. Шельфовые осадочные бассейны Российской Арктики: геология, геоэкология, минерально-сырьевой потенциал. - СПб.: Реноме, 2020. - 544 с. DOI: 10.25990/DHW6-9X41.