Условия формирования песчаников Соликамского горизонта в пределах Соликамской впадины

Автор: Трапезников Д.Е.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (280), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа разрезов более 500 скважин, расположенных на территории Верхнекамского месторождения солей, корреляция которых определяет наличие нескольких клинообразных слоев песчаников. На основе сведений о мощности обломочных отложений в терригенно-карбонатной толще построены карты процентного содержания песчаного материала. Благодаря этому были выявлены древние конусы выноса терригенного материала, а также прослежена эволюция их развития. Изучен минералого-петрокластический состав песчаных пород, позволивший классифицировать их. На основе соотношения основных обломочных компонентов установлены геодинамические типы питающих провинций. Комплекс полученных результатов позволил реконструировать палеогеографические и тектонические условия накопления песчаных отложений соликамского горизонта нижней перми.

Предуральский краевой прогиб, соликамская впадина, уфимские отложения, осадконакопление, песчаники, известняки, палеотектоника

Короткий адрес: https://sciup.org/149129306

IDR: 149129306 | УДК: 552.513, | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-4-3-9

Текст научной статьи Условия формирования песчаников Соликамского горизонта в пределах Соликамской впадины

В пределах Соликамской впадины в верхней части разреза терригенно-карбонатной толщи группой скважин были вскрыты тела песчаников, заключенные в слои известняков морского происхождения. В связи с тем что данный район расположен у западной границы Предуральского прогиба и в значительной мере удален от Уральской складчатой области, возникает вопрос: являются ли эти песчаные слои продуктом размыва Уральского орогена или они сформировались за счет переотложения платформенных терригенных толщ?

Цель работы заключалась в установлении фациальных условий формирования песчаников, а также идентификации геодинамического типа питающей их провинции.

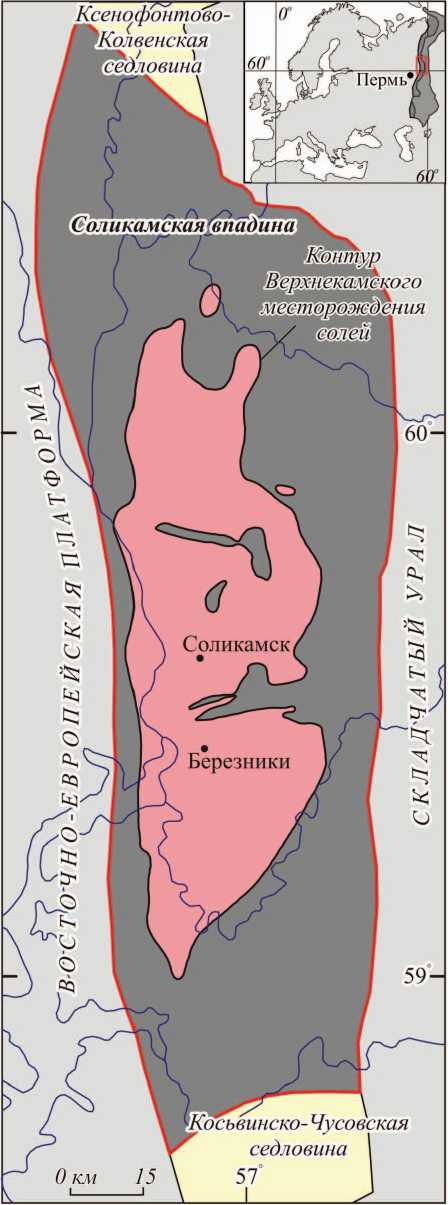

Объектом исследования являлась территория Соликамской впадины (рис. 1), хорошо изученная солеразведочными работами в пределах Верхнекамского месторождения солей (ВКМС).

Методика исследования включала изучение архивных описаний скважин, отбор образцов кернового материала из скважин, пробуренных в период 2014—2017 гг., а также оптико-микроскопическое изучение шлифов песчаных пород. В общей сложности были проанализированы материалы 516 скважин и описаны 19 шлифов.

Полученный материал позволил выявить источник сноса обломочного материала и определить фациальные условия накопления песчаных пород соликамского горизонта.

Стратиграфия

Отложения уфимского яруса в составе соликамского и шешминского горизонтов в настоящее время относятся к нижней перми [7]. В пределах Соликамской впадины соликамский горизонт включает в себя соляно-мергельную и терригенно-карбонатную толщи, а шешминский горизонт — пестроцветную [2].

Терригенно-карбонатная толща (ТКТ) в пределах контура ВКМС имеет практически повсеместное распространение, за исключением некоторых локальных положительных структур, на которых она частично или полностью эродирована. Мощность толщи изменяется от 80 до 134 м и зависит от вещественного состава пород, слагающих ее. Литология представлена двумя основными типами пород: карбонатно-глинистыми (ряд «известняки — мергели — глины») и терригенными (ряд «алевролиты — песчаники»), находящимися в том или ином соотношении, но терригенные отложения всегда имеют подчиненный характер. В северной части ВКМС широко развиты мощные слои известко- вых глин и аргиллитов, а песчаники встречаются очень редко. Центральная часть в основном карбонатная. На юге происходит значительное увеличение терригенной составляющей (песчаники, реже алевролиты), эта же тенденция наблюдается с запада на восток.

В отложениях ТКТ не принято выделять более мелкие подразделения [2, 5], но существуют альтернативные точки зрения. В частности, В. И. Копниным [3] было предложено вместо одной толщи выделять две: мергельно-доломитово-известняковую и известняково-терригенную, первая из которых подразделяется на три, а вторая на две пачки (рис. 1).

Мергельно-доломитово-известняковая толща слагается преимущественно известняками, доломитами и мергелями, а песчаники, алевролиты, аргиллиты и гипсы имеют здесь явно подчиненный характер. При этом терригенные породы шире распространены в южной части месторождения, а в центральной развиты известковистые аргиллиты. Мощность толщи изменяется от 59 до 71 м.

Известняково-терригенная толща представляет собой переслаивание песчаниковых и известняковых слоев, причем вверх по разрезу песчаного материала становится все больше. Мощность толщи увеличивается от 52 до 64 м.

Верхнесоликамская подсвита довольно бедна палеонтологическими остатками [4], но в детально описанных разрезах (район д. Тюлькино) содержит довольно разнообразный комплекс органических остатков, включающий неморские двустворки, остракоды, форамини-феры, брахиоподы, чешую рыб, единичные отпечатки насекомых. Преобладают двустворки и остракоды, образующие массовые скопления; часто встречаются чешуйки рыб [9]. Также выделены спорово-пыльцевые ком-

Нижняя

Известняковая

Мергельно-известня-

Рис. 1. Положение Верхнекамского месторождения солей и Соликамской впадины в пределах Предуральского краевого прогиба [5, 6, 10] и стратиграфия уфимских отложений Соликамской впадины, по [4] с изменениями

Fig. 1. The position of the Verkhnekamskoye salt deposit and the Solikamsk basin within the Uralian foredeep [5, 6, 10] and stratigraphy of the Ufimian deposits in the Solikamsk depression, according to [4] with changes плексы, в которых доминирует пыльца Striatiti (до 53 %) и Vittatina (до 54.5 %), споры Zonotriletes (до 37 %) [1].

Границы терригенно-карбонатной толщи проводятся снизу по границе гипсоносных мергелей с сероцветными известняками, а сверху — по контакту последнего слоя известняков с пестроцветными алевро-песчаными отложениями [2].

Литология песчаников

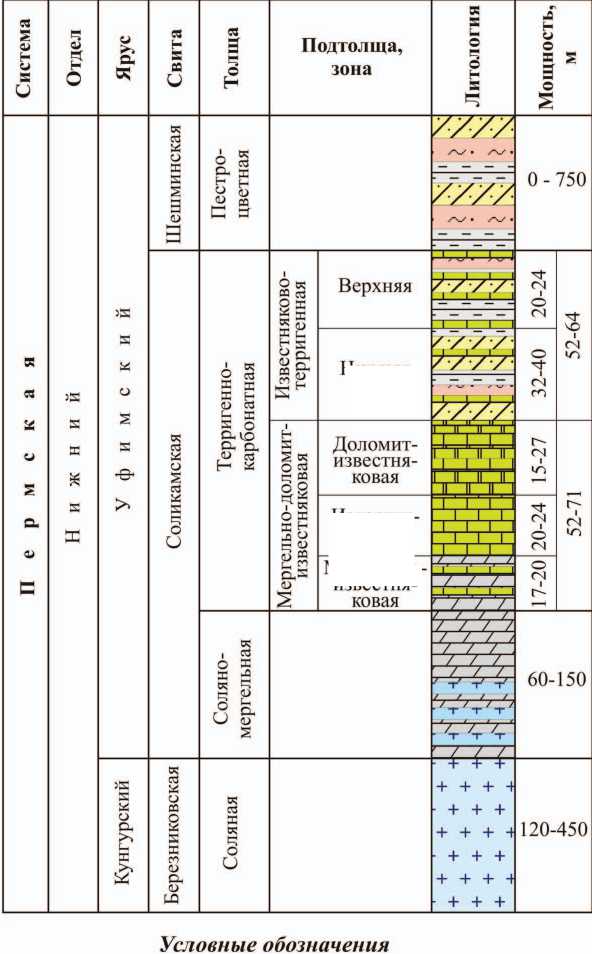

Макроскопическое изучение керна выявило широкое развитие грубой и крупной слоистости с однородной внутренней текстурой. Более детальное изучение слоевых последовательностей показало наличие неяснослоистых крупнокосоволнистых текстур (рис. 2, a—c). В некоторых слоях отмечаются неокатанные фрагменты подстилающих известняков, что указывает на активную донную эрозию и переотложение материала. В некоторых образцах наблюдается асимметричная рябь, локальные перемывы и пересыпи песчаного материала, что говорит о наличии донных течений. В карбонатных слоях, среди которых залегают песчаные по роды, на разных уровнях присутствуют редкие остатки как неморских, так и морских двустворок. Все это свидетельствует о накоплении осадка в морских условиях на относительно небольшой глубине в зоне дистальной части дельты реки, поставляющей в бассейн обломочный материал и пресную воду.

Минералого-петрокластический анализ образцов песчаных пород демонстрирует преобладание обломков минералов и пород метаморфического и вулканогенного происхождения (до 60 %), затем следуют обломки силицитов (до 22 %), в относительно равных пропорциях присутствуют обломки микрокварцитов (до 6 %), кварца (до 7 %) и полевых шпатов (до 5 %), а также единичные зерна гематита и лимонита (рис. 2 d, e). Редкие зерна пироксенов и амфиболов подвержены частичному разложению и замещены лимонитом и гематитом. По плагиоклазам и полевым шпатам иногда развиваются мелкие агрегаты хлорита, серицита, а также доломита. Среди обломков осадочных пород выделяются зерна мергелей и известняков, являющихся продуктом размыва подстилающих пород.

Рис. 2. Фотографии образцов керна песчаников (a—c) и микрофотографии шлифов песчаника (d, e) средне-, крупнозернистого при параллельных (PPL) и скрещенных (XPL) николях

Fig. 2. Photo of sandstone core samples (a—c) and photomicrographs of sandstone (d, e) medium-, coarse-grained with plane light (PPL) and crossed polars (XPL)

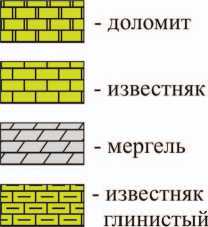

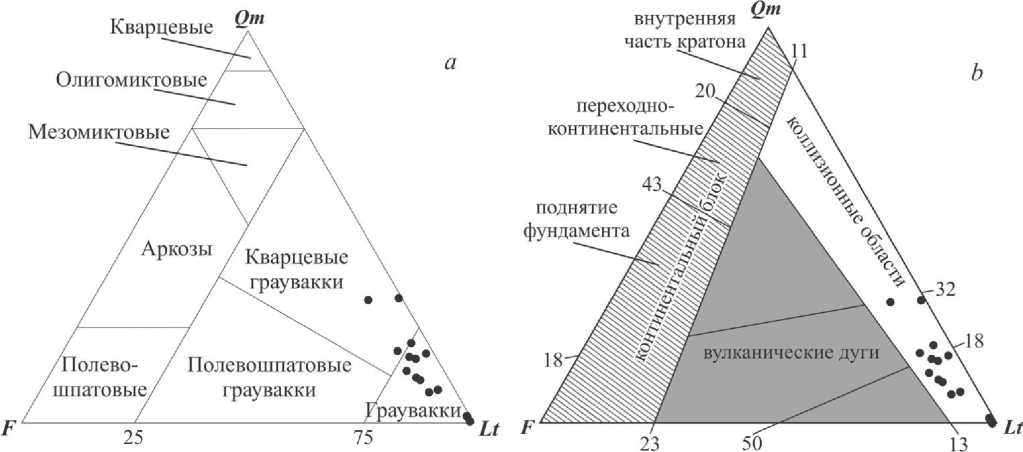

Рис. 3. Положение проб песчаных пород на диаграммах В. Н. Шванова (a) [12] и У. Дикинсона и Р. Валлони (b) [13], отображающих геодинамические обстановки областей сноса песчаных пород: Qm — кварц монокристаллический; F — полевые шпаты, как плагиоклазы, так и калиевые полевые шпаты; Lt — все лититовые обломки, в том числе кремни и микрокварциты

Fig. 3. Position of sand samples on the diagrams V. N. Shvanov (a) [12]. and W. Dickinson and R. Valloni (b) [13], depicting the geodynamic conditions of the sand-rock demolition areas: Qm — single-crystal quartz; F — plagioclase and potassium feldspars; Lt — all (t — total) lithitic debris, including flint and microquartzites

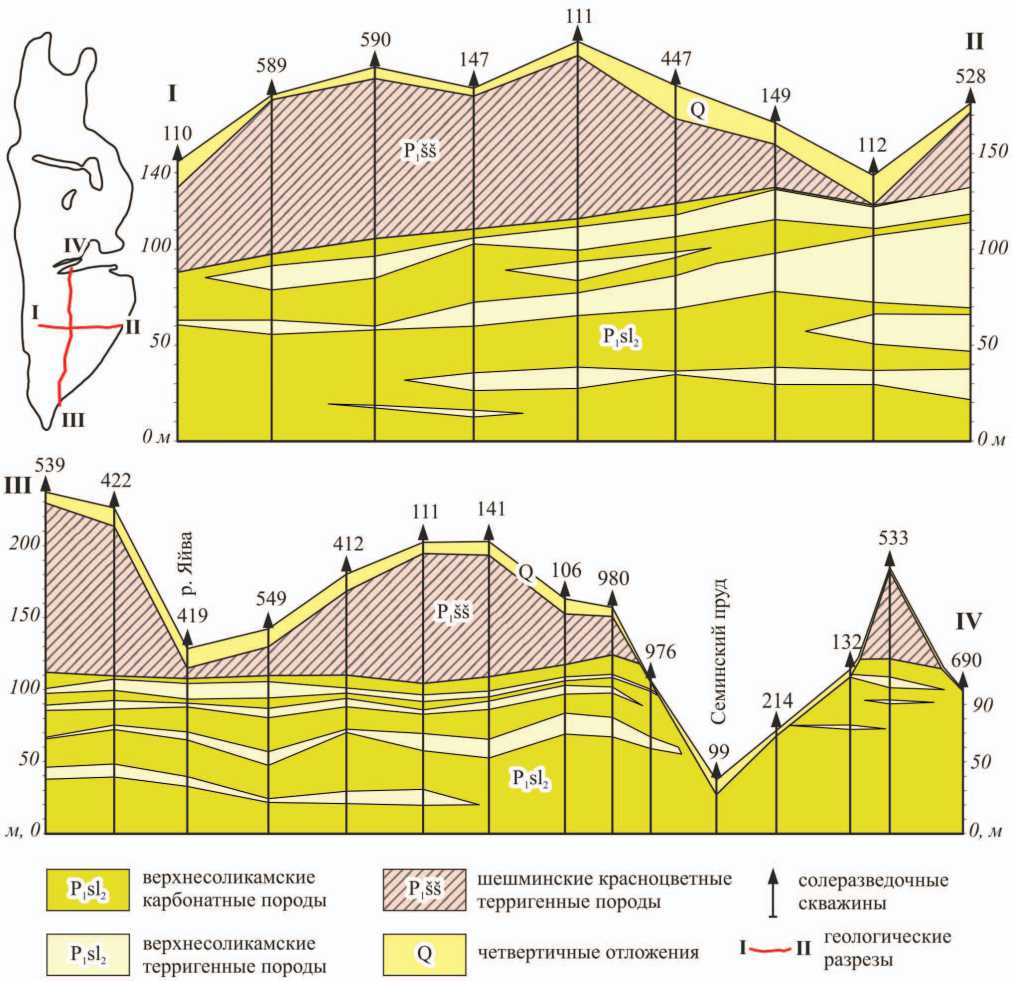

Рис. 4. Клинообразные тела песчаников в разрезах терригенно-карбонатной толщи на территории Верхнекамского месторождения солей

Fig. 4. Wedge-shaped bodies of sandstones in the cross-sections of the terrigenous-carbonate sequence in the Verkhnekamsk salts deposit

Гранулометрический анализ пород в шлифах показал, что размер обломков колеблется от 0.1 до 1 мм, при этом крупные зерна чаще угловатые, а мелко-, среднеразмерные — полуокатанные и округлые. Межзерновые контакты чаще точечные, реже вогнуто-выпуклые, что указывает на незначительное преобразование пород.

Цемент песчаников — от базального до порового. Базальный чаще представлен микритом, идентичным соседним слоям известняков и мергелей. Поровый цемент представлен либо аналогичным микритом, либо раскристаллизовавшимся мелко-, среднекристаллическим кальцитом, либо крустификационным доломитом. Доломит в таких случаях формирует сноповидные волокнистые агрегаты вокруг зерен, заполняя практически все поровое пространство.

Полученные данные о вещественном составе алло-тигенной образующей песчаников в 19 шлифах позволяют классифицировать эти породы с помощью треугольной QmFLt-диаграммы В. Н. Шванова [12] как кварцевые граувакки и собственно граувакки (рис. 3, а). Это указывает на незрелость обломочного материала, а в сочетании со средней сортировкой и степенью окатанности от плохой до хорошей говорит о незначительной дальности переноса материала.

Идентификация геодинамических обстановок питающих провинций с помощью QmFLt-диаграммы У. Дикинсона [13] показывает, что изучаемые породы соответствуют областям размыва коллизионных орогенов (рис. 3, b), следовательно, источник этих пород расположен в пределах Уральской складчатой области.

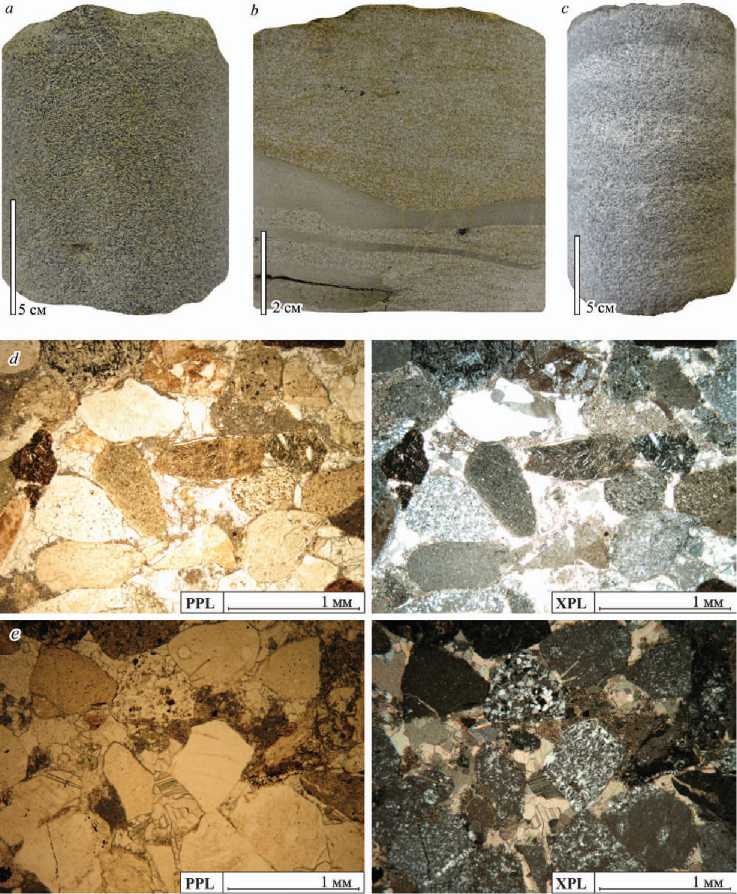

Остается открытым вопрос о фациальной обстановке формирования песчаных отложений. Для выяснения особенностей накопления песчаных отложений терригенно-карбонатной толщи были изучены архивные описания разрезов 516 скважин, в некоторых из них удалось изучить непосредственно керн. В итоге были составлены корреляционные схемы-разрезы для южной части ВКМС. Это позволило выявить в ТКТ несколько хорошо прослеживающихся терригенных клиньев (рис. 4). На широтном разрезе в южной части Соликамской впадины хорошо видна тенденция увеличения мощности всей толщи и количества песчаниковых слоев в ней с запада на восток. На меридиональном разрезе, построенном в центральной части впадины, четко прослеживаются 4 слоя песчаников, а каждый вышележащий развит шире. Это указывает на пульсационное поступление и постоянно увеличивающийся объем песчаного материала в бассейне Соликамской впадины.

При сопоставлении суммарной мощности песчаных слоев с карбонатными была получена процентная доля терригенного материала в трех толщах ТКТ. Первая включает в себя мергельно-доломитово-известняковую толщу, вторая — нижнюю, а третья — верхнюю зону известняково-терригенной толщи (рис. 1). В зависимости от района в каждом из выбранных интервалов толщи присутствует один-два пласта песчаника.

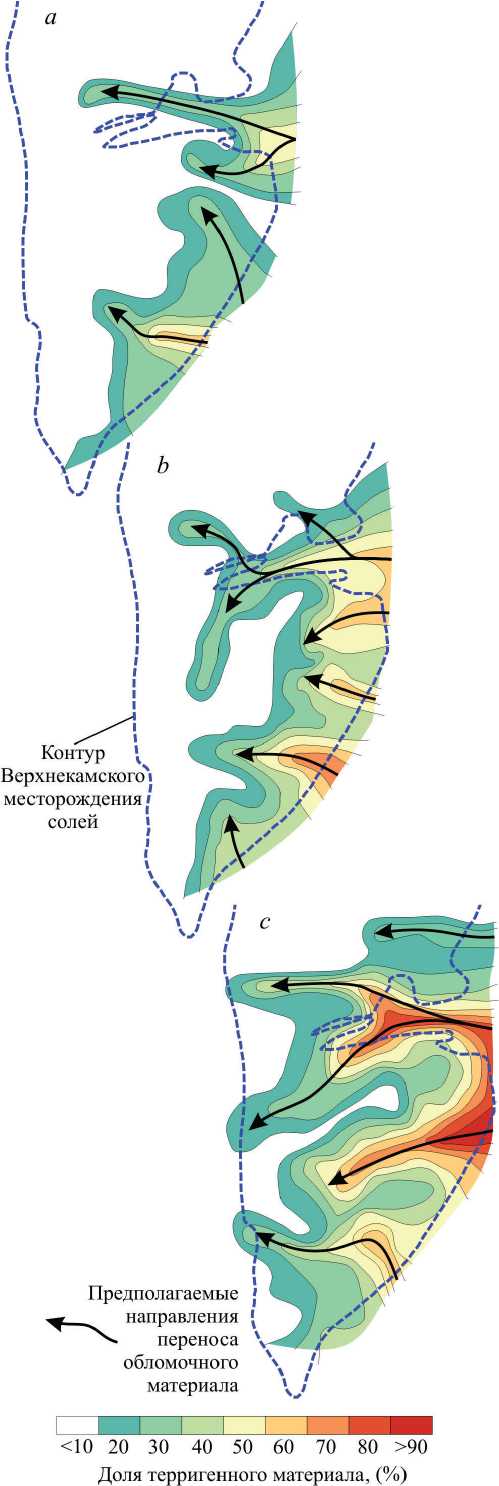

Данные о песчанистости, полученные в нескольких сотнях скважин, послужили основой для построения карт изоконцентрат для каждой толщи (рис. 5). Общий план изолиний песчаного материала на картах выявил наличие ветвящихся конусов с постепенно уменьшающейся мощностью с юго-востока на запад. Вверх по разрезу отмечается как разрастание терриген-

Предполагаемые направления переноса обломочного материала

Контур ( Верхнекамского' месторождения солей

Рис. 5. Карты процентного содержания песчаного материала в нижней (а), средней (b) и верхней (c) частях терригенно-карбонатной толщи [11]

10 20 30 40 50 60 70 80 >90 Доля терригенного материала, (%)

Fig. 5. Maps of percentage of sand material in the lower (a), middle (b) and upper (c) parts of the terrigenous-carbonate sequence [11]

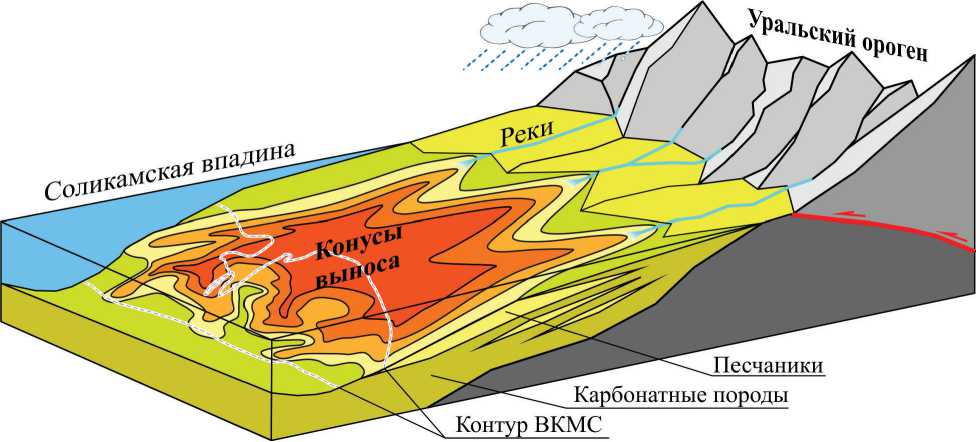

Рис. 6. Модель накопления терригенно-карбонатных отложений в пределах Соликамской впадины

Fig. 6. Model of accumulation terrigenous-carbonate deposits within the Solikamsk depression

ных конусов по площади, так и увеличение их доли в объеме толщ. Таким образом, в разрезе наблюдается тенденция замещения карбонатного осадконакопления терригенным.

Модель осадочного бассейна

Приняв во внимание фациальные и минералого-петрокластические особенности песчаных пород, направление сноса обломочного материала и геодинами-ческую обстановку региона в раннепермское время [8], можно представить модель накопления терригенно-карбонатной толщи в пределах Соликамской впадины следующим образом (рис. 6).

На востоке в современных координатах растет Уральский коллизионный ороген, в передовой части которого формируется Предуральский прогиб, частью которого является Соликамская впадина. В ходе постепенной эрозии орогена речными потоками во впадину выносится большое количество обломочного материала, который здесь осаждается и переслаивается с карбонатным осадком. Постепенно количество обломочного материала возрастает, что приводит к заполнению бассейна и вытесняет карбонатное осадконакопление. Терригенная седиментация постоянно прогрессирует, а площадь подводных дельт постепенно увеличивается и наступает все дальше на запад. К моменту накопления перекрывающей шешминской свиты морской бассейн перестает существовать, что приводит к накоплению пестроцветных отложений в озерных и аллювиальных условиях.

Выводы

Изучение верхнесоликамской свиты позволило выявить наличие нескольких этапов привноса терригенного материала на фоне аутигенного осаждения карбонатного материала. Минералого-петрокластический анализ в комплексе с картами процентного содержания песчаного материала терригенно-карбонатной толщи в пределах Соликамской впадины позволили установить юго-восточный источник сноса, что указывает на близость орогена на этом участке по сравнению с северо-восточным бортом впадины. Фациальный анализ показал, что накопление песчаного материала происходило в подводных частях ветвящихся дельт, фронт которых распространялся все дальше на запад. Таким 8

образом, полученные результаты позволяют говорить о Соликамской впадине как о мелководно-морском бассейне с перекомпенсированным типом осадконакопления, завершившем свое существование в позднесоли-камское время, что привело к континентальным обстановкам формирования вышележащих толщ.

Автор признателен И. И. Чайковскому, О. И. Галино-вой, Т. В. Фадеевой, Л. В. Андрейко за ценные замечания и редакцию рукописи.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-0500046.

Список литературы Условия формирования песчаников Соликамского горизонта в пределах Соликамской впадины

- Варбхина Л. М., Канев Г. П., Колода Н. А. и др. Корреляция разнофациальных разрезов верхней перми севера европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. 160 с.

- Иванов А. А., Воронова М. Л. Верхнекамское месторождение калийных солей. Л.: Недра, 1975. 219 с.

- Копнин В. И. Верхнекамское месторождение калийных, калийно-магниевых и каменных солей и природных рассолов // Изв. вузов. Горный журнал. 1995. № 6. С. 10-43.

- Копнин В. И. Соликамский калиеносный бассейн // Пермская система земного шара: Межд. конгресс: Путевод. геол. экскур. Свердловск: Полиграфист, 1991. Ч. 3, вып. 1. С. 103-135.

- Кудряшов А. И. Верхнекамское месторождение солей. 2-е изд. М.: EPSILONPLUS, 2013. 368 с.