Условия качества целеполагания субъектов системы образования

Автор: Егорова Юлия Александровна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению внешних и внутренних условий, необходимых субъектам системы образования для обеспечения качества целеполагания в области профессиональной деятельности и самосовершенствования.

Цель, целеполагание, субъекты системы образования, качество, внешние условия целеполагания, внутренние условия целеполагания

Короткий адрес: https://sciup.org/14934935

IDR: 14934935 | УДК: 37.01

Текст научной статьи Условия качества целеполагания субъектов системы образования

Рисунок 1 – Условия качества целеполагания субъектов системы образования

Внутренние (психологические) условия качества целеполагания : способность к целеполаганию, готовность к целеполаганию, субъектность, рациональность, диалектическое мышление, образ «Я» («Я»-концепция), образ будущего, образ человека, образ ребенка. Рассмотрим обозначенные внутренние условия целеполагания субъектов системы образования подробнее.

Способность к целеполаганию подробно проанализирована автором в статье «Способность к целеполаганию как деятельностная и педагогическая категория: сущность, функции, структура, уровни развития» [1].

Готовность к целеполаганию определена Л.Ю. Ерохиной как личностное качество, проявляющееся в способности соотносить смысловую значимость цели деятельности и наличные возможности, определять стратегию и тактику целедостижения. Структура готовности подростков к целеполаганию в учебной деятельности включает мотивационно-эмоциональный, когнитивный, деятельностно-технологический, рефлексивный и личностный компоненты [2, с. 9].

Субъектность в педагогике есть свойство активного участника образовательного процесса [3, с. 15]. К характеристикам субъектности относятся: осознание и принятие задач, установок деятельности на всех этапах ее осуществления, способность и стремление в необходимых случа-

-

- 232 -

- ях самостоятельно их определять [4]. Субъект – всегда субъект действия, но не всякого, а лишь целенаправленного, то есть такого, которое регулируется на основе образа ситуации. Субъект всегда осуществляет деятельность в направлении определенной цели – относительно независимой, самостоятельной [5, с. 14]. Субъект деятельности обладает такими психологическими качествами, как сознательность, самостоятельность, инициативность, способность к самосознанию, рефлексии, целеполаганию, планированию, прогнозированию [6]. Характерной особенностью субъекта, по А.С. Макаренко, является воля, активная жизненная позиция, целеполагание [7]. Качественные характеристики субъекта учебной деятельности – высокая школьная мотивация, открытость к саморазвитию и самосовершенствованию, умение ставить учебные цели, планировать, рефлексировать, оценивать результаты своей учебной деятельности [8]. Психологическими компонентами субъектности как качества личности студента, определяющими его самоэффективность, являются умения целеполагания, планирования, самоконтроля, самоуправления [9, с. 7].

Рациональность целеполагания означает его разумность, осмысленность, научную (аналитическую, логическую) обоснованность. По К. Попперу, «...Прагматический рационализм может, признавая, что мир не рационален, требовать, чтобы мы рассматривали его с помощью разума или подчиняли его разуму в той мере, в какой это возможно» [10, с. 27]. Объем и потоки информации, которые необходимо учитывать при постановке целей, огромны. Характер рациональности, которой обладает действующий субъект, ее качество, в первую очередь зависят от его способности получать, перерабатывать и использовать эту информацию в своей деятельности [11]. Важна согласованность целей между различными субъектами образования.

Диалектическое мышление – особая форма мышления, позволяющая вскрывать противоречия действительности, связи в природе, обществе и самой личности. Такая возможность диалектического мышления основывается на усвоенных законах и категориях диалектики (единство и борьба противоположностей, переход количества в качество, отрицание отрицания, причина и следствие, сущность и явление, общее, особенное, единичное и другое), а также опыта, навыков и умений диалектического мышления [12].

Целеполагание представляется как двухфазный процесс, на первом этапе которого происходит построение целевого пространства в ходе преобразования ситуации на основе механизма диалектического мышления. Затем, на втором этапе, происходит соотнесение целей с «Я»-возможным (образом «Я»), в результате чего выбирается перспектива их осуществления [13, с. 150].

Образ как отображение субъектом некоторой реальности, включая и самого субъекта, является одним из фундаментальных понятий психологии.

«...Образы самосознания человека – необходимая основа целесообразной регуляции, саморегуляции его трудовой деятельности и взаимодействия с окружающими людьми» [14, с. 32, 41]. Образы многофункциональны. Важнейшими функциями образов являются: смыслообразующая, мотивирующая, прогностическая, регулирующая и корректирующая [15, c. 17, 77].

Образ «Я» . Понятие образа «Я» («Я»-концепции) широко используется в философской, социологической и психологической литературе. Зарубежными и отечественными учеными «Я»-концепция рассматривается как внутреннее ядро личности, ее сознательное начало, сгусток индивидуальной сущности, имеющей первостепенную значимость в общем контексте формирования личности, ее возможностей, направленности, активности [16, с. 4].

«Я»-концепция – это сущностная доминанта, реализуемая во взаимодействии с социальной средой динамическая когнитивно-рефлексивная целостность самопредставлений, определяющая осознанное личностное бытие. Структура «Я»-концепции состоит из трех компонентов: когнитивного, рефлексивного, конативного; охватывая все аспекты жизнедеятельности личности, она выполняет многочисленные функции, важнейшими интегрирующими являются: развивающая, регулирующая, гармонизирующая [17].

«Я»-концепция – это система самовосприятий, являющаяся механизмом, контролирующим и интегрирующим поведение индивида. Именно «Я»-концепция, а не некое реальное «Я» имеет определенное значение для личности и ее поведения.

«Я»-концепция оказывает влияние на выбор направления индивидуальной активности, выступает как наиболее важная детерминанта ответных реакций на окружение индивида [18].

-

К. Роджерс фундаментальным компонентом структуры личности считал «Я»-концепцию, формирующуюся в процессе взаимодействия субъекта с окружающей (прежде всего социальной) средой и являющуюся интегральным механизмом саморегуляции его поведения. «Я»-концепция складывается из представлений о собственных характеристиках и способностях индивида, представлений о возможностях его взаимодействия с другими людьми и окружающим миром, ценностными представлениями, связанными с объектами и действиями и представлениями о целях и идеях, которые могут иметь позитивную или негативную направленность [19, с. 40].

«Я»-концепция подростков как основа педагогического целеполагания рассматривается в диссертации Н.В. Заболотневой [20], считающей: «Продуктивно выделение уровней развития “Я”-концепции как основ педагогического целеполагания, обеспечивающих позитивные преобразования, целостность личности подростка. Каждый уровень определяется на основе компонентных, интегративных, личностных критериев развития “Я”-концепции, характеризующих “Я”-образ, самооценку, поведение, содержание, форму, взаимосвязи, сущность самопредстав-лений подростка. Главным критерием развития “Я”-концепции является повышение степени ее целостности. В своем развитии “Я”-концепция проходит пять уровней: низший – хаотический, низкий – совокупный, средний – систематический, высокий – интегративный, высший – целостный уровень развернутой «Я»-концепции. Независимо от уровня существует два типа “Я”-концепций – гармоничная и дисгармоничная» [21].

Образ будущего , – по Е.Б. Быковой, – синтез когнитивных и эмоциональных процессов, в ходе которых осознаются и наделяются смыслом и эмоциональной окраской события прошлого и прогнозируемые события и обстоятельства будущего». «Образ будущего как эмоционально-когнитивная модель ориентирует жизнедеятельность субъекта в масштабах многолетней временной перспективы и главных ценностей, определяет направленность развития в будущем и личностный смысл переживаний в настоящем» [22].

Образ человека рассматривается М.Р. Кузнецовой как интегративный ориентир целеполагания в образовательной системе [23]. Раскрываемый в различных философских концепциях, он далеко не тождественен. Но именно от того, как понимается человек в этих концепциях, зависят и формулируемые здесь цели самого образования [24]. Важную роль имеют представления субъектов системы образования об идеале человека, образованном человеке, образ выпускника.

Образ ребенка важен для целеполагания руководителя образовательного учреждения, педагога и родителей. По мнению В.Л. Ситникова, эффективность профессиональной педагогической деятельности весьма существенно зависит от полноты и точности представлений педагога, особенно от его представлений о ребенке [25]; «...в практической деятельности педагогов большое значение имеет обобщенный образ ребенка определенной категории (способного, неуспевающего, трудного, ленивого и т.п.), который выступает в качестве эталона». Как отмечала Т.К. Комарова, эталоны во многом определяют ведущие стратегические цели воспитания и обучения [26].

Анализ литературы конкретного содержания педагогической деятельности и профессионального педагогического сознания позволил В.Л. Ситникову сделать вывод о том, что «образ ребенка является стержнем сознания педагога» [27], «...именно он – образ ребенка, является центром, краеугольным камнем, без которого нет ни системы ценностей-целей педагогической деятельности, ни самой этой деятельности, ни переживаний по ее поводу» [28]; «Образ ребенка занимает центральное положение в структуре профессионального педагогического сознания, так как ребенок является главным объектом педагогического труда» [29]. «Под образом ребенка понимается целостная совокупность житейских и научных представлений о ребенке, комплекс социальных установок на ребенка, формирующихся в сознании человека и актуализирующихся в процессе взаимодействия с ребенком. Образы ребенка многозначны, полифункциональны, вариативны, индивидуальны и неоднородны [30].

«Содержание образа ученика определяется, во-первых, требованиями и задачами деятельности, в связи с которой образ востребован; во-вторых, особенностями внутреннего мира педагога, выражающимися в субъективных установках, особенностями прошлого опыта, образования. Образ ребенка в сознании педагога тесно связан с “Я”-концепцией педагога и трансформируется при изменении “Я”-концепции. Чем больше объем профессиональных знаний, тем разностороннее и полнее образ ребенка. Успешность педагогической деятельности зависит от того, насколько полно и точно образ ребенка соответствует реальности. Структура субъективного образа представлена в сознании педагога в “свернутом” виде и потому в реальной деятельности не осознается в полном объеме» [31].

Образы-эталоны, существующие в сознании учителя, с одной стороны определяют стратегические цели обучения и воспитания, с другой – в процессе восприятия их учеником определяют воспитуемость и обучаемость данного ученика у данного учителя [32].

Внешние (дидактические) условия качества целеполагания : обучение целеполаганию, воспитание культуры целеполагания, развитие способности к целеполаганию, формирование готовности к целеполаганию.

Специально организованное обучение целеполаганию необходимо всем субъектам системы образования, так как умение ставить цели не является врожденным качеством человека, а вырабатывается в процессе тренировки . Несмотря на актуальность соответствующей работы, она практически отсутствует в образовательных учреждениях. Подтверждением этому могут служить как наблюдения автора статьи, так и высказывания отечественных и зарубежных ученых.

Так, по мнению Н.П. Ансимовой, «...ни учителя, ни преподавателя высшей школы никто специально не обучает грамотной постановке цели для ученика» [33, с. 6]. По мнению доктора Додсона, «...Вся наша школьная система систематически и чуть ли не умышленно забывает преподать учащимся, каким образом им надлежит ставить перед собой индивидуальные цели и разрабатывать реалистичные планы их достижения <...> вы когда-нибудь слышали о подобном учебном курсе в старших классах средней школы? А в колледже? В университете? Лично я не слышал. Часто наши учебные заведения забывают даже привлечь внимание своих питомцев к тому факту, что такие жизненно важные действия вообще существуют. Мысль о постановке целей и построении планов как бы ускользает из разума многих людей. А ведь немного найдется вещей, более важных для человека применительно к достижению успеха в любых сферах жизнедеятельности, чем изучение того, как следует ставить цели и строить планы. В действительности же эта идея должна существовать как неотъемлемая часть нашего образа жизни и должна передаваться от родителей детям» [34, с. 254 – 255]. Еще И.П. Павлов констатировал: «До какой степени у нас отсутствуют практические сведения относительно такого важнейшего фактора жизни, как рефлекс цели! А эти сведения так нужны во всех областях жизни, начиная с капитальнейшей области – воспитания» [35]. А.С. Макаренко писал: «...Совершенно ясно, что мы обязаны с <...> искренностью и прямотой сказать, что воспитание <...> целеустремленности проходит иногда в порядке самотека, что сознательных, организующих и точных начинаний в этом деле недостаточно. В особенности это нужно сказать в отношении нашей школы. Трудно переоценить важность этого вопроса. <...> Что сказано в <...> статьях по вопросу о воспитании <...> целеустремленности? Эти вопросы фактически сняты с очереди, как и многие другие вопросы воспитания. <...> Почему организаторы школьного воспитания поступают так непринужденно – просто? Исключительно потому, что они сами никакого отношения <...> к целеустремленности не имеют. Никакие цели их особенно не интересуют <...> В подавляющем своем большинстве наша школа похожа на любвеобильную мамашу. Она следит, чтобы дитя не простудилось <...> целеустремленностью. И <...> ей недосуг подумать: сколько мы теряем и на успеваемости, и на здоровье детей по причине близорукой заботливости. <...> Целеустремленность нельзя воспитать без специальных упражнений в коллективе. <...> В настоящее время, когда у нас воспитывается больше 30 миллионов детей, не подлежит сомнению, что успех этой грандиозной работы зависит <...> от широко организованных регулярных упражнений в волевых напряжениях, <...> в постоянном движении к большим, ясным, желанным целям...» [36, c. 52 – 55]. Несомненно, слова Макаренко являются актуальными и для нашего времени.

Таким образом, обучение субъектов образования целеполаганию необходимо для повышения целенаправленности : управления образованием и образовательным учреждением, педагогической и учебной деятельности, семейного воспитания, самообучения, самовоспитания и саморазвития.

Одним из социальных условий, способствующих обеспечению качества целеполагания, является совместная деятельность , рассматриваемая как наиболее продуктивная среда для формирования личностных целей и программ их реализации [37, с. 6]. Цель совместной деятельности – это образ, представление о качестве связей участников совместной деятельности, которое вырабатывается ими самими в процессе разрешения противоречий совместности [38]. Участники совместной деятельности выступают как субъекты выработки и определения содержания цели, проектирующие их общую событийность и совместность [39]. Ключевым процессом является взаимная реконструкция партнерами по совместной деятельности целей друг друга и их принятие , то есть включение в свою мотивационно-смысловую сферу [40].

Воспитание культуры целеполагания . Культура целеполагания зависит от сформи-рованности культуры природной (потребности, мотивы, притязания, поведение) и культуры социальной (взаимоотношения личности в обществе, нравственное самосовершенствование, социально-психологическая адаптация в обществе, социальная ответственность). Мы придерживаемся исходных максим культуры целеполагания, выделенных Т.В. Быковой:

-

1) обязательно спроси себя, какая потребность «стоит» за твоей целью, действительно ли ты в ней нуждаешься, не принесет ли удовлетворение твоей потребности вред окружающим;

-

2) рассчитывай в целеполагании достижение цели только за собственный счет;

-

3) мысленно переживи реализацию цели;

-

4) оцени последствия ее достижения для себя;

-

5) обдумай, чем они обернутся для других [41, с. 44].

«Действительная свобода состоит не в манипулировании целями, а в их реализации. Для этого необходима <...> целевая культура, проявляющаяся в правильном понимании своих целей и возможностей, умении отличать цели по важности и неотложности» [42, с. 63]. Подлинная целевая культура как целеустремленная деятельность людей осуществляется на основе познания объективной необходимости, включает в себя предвидение хода событий и последствий деятельности, определение реально возможных, научно-обоснованных целей и выбор рациональных способов их достижения (В.Л. Гавеля) [43].

Ж.-Ж. Руссо под культурой понимал приобретение разумным существом способности ставить цели [44, с. 166], в связи с чем актуальна проблема развития способности к целеполаганию . Проблеме формирования способности к целеполаганию у обучающихся и выявлению подходов к ее решению посвящена статья автора, опубликованная в журнале «Вестник Челябинского государственного педагогического университета» [45].

Формирование готовности к целеполаганию . Проблеме формирования готовности подростков к целеполаганию в учебной деятельности посвящена диссертация Л.Ю. Ерохиной, считающей необходимым включение данной работы в деятельность учителя любого школьного предмета [46].

В завершение обсуждения внешних (дидактических) условий качества целеполагания субъектов системы образования приведем мысль И.П. Павлова, подтверждающую их актуальность и практическую значимость: «Если каждый из нас будет лелеять этот рефлекс (рефлекс цели – Ю.Е.) в себе как драгоценнейшую часть своего существа, если родители и все учительство всех рангов сделает своей главной задачей укрепление и развитие этого рефлекса в опекаемой массе, если наши общественность и государственность откроют широкие возможности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы [47].

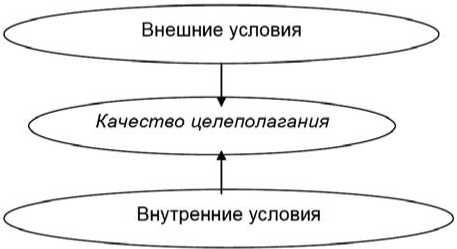

Итак, представим в наглядной форме квадранта выявленные и раскрытые в данной статье внешние (дидактические) и внутренние (психологические) условия качества целеполагания субъектов системы образования (рисунок 2).

|

Обучение целеполаганию |

||

|

Воспитание культуры целеполагания |

способность к целеполаганию |

Развитие способности к целеполаганию |

|

готовность к целеполаганию |

||

|

субъектность |

||

|

рациональность |

||

|

диалектическое мышление |

||

|

образ «Я» («Я»-концепция) |

||

|

образ будущего |

||

|

образ человека |

||

|

образ ребенка |

||

|

Формирование готовности к целеполаганию |

Рисунок 2 – Условия качества целеполагания субъектов системы образования

Наличие перечисленных условий у субъектов системы образования, а в случае отсутствия, их создание позволит обеспечить качество целеполагания данных субъектов в области профессиональной деятельности и самосовершенствования.

Ссылки:

-

1. Егорова Ю.А. Способность к целеполаганию как деятельностная и педагогическая категория: сущность, функции, структура, уровни развития // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013. № 3. С. 77– 90.

-

2. Ерохина Л.Ю. Формирование готовности подростков к целеполаганию в учебной деятельности: дис канд. пед. наук. Тюмень, 2011.

-

3. Бариев П.Т. Конструирование субъектности в педагогическом дискурсе: дис канд. пед. наук. Ижевск, 2004.

-

4. Там же. С. 29.

-

5. Омельяненко Л.А. Развитие субъектных функций учащихся в системе развивающего обучения: дис канд. психол. наук. Самара, 2003.

-

6. Там же. С. 16.

-

7. Там же. С. 18.

-

8. Там же. С. 61.

-

9. Энеева М.Ю. Психологические компоненты субъективности студента: дис.... канд. психол. наук. М., 1999.

-

10. Кузнецова М.Р. Образование и целерациональные социальные системы: автономия и взаимовлияние: социально-философский анализ: дис канд. филос. наук. М., 2009.

-

11. Там же. С. 28.

-

12. Диалектическое мышление. URL: http://psihotesti.ru/gloss/tag/dialekticheskoe_mishlenie/ (дата обращения: 30.10.2013).

-

13. Поздеева Г.З. Диалектическое мышление в структуре целеполагания у старших подростков: дис. … канд. пси-хол. наук. М., 1998.

-

14. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. М., 1995.

-

15. Ситников В.Л. Психология образа ребенка (в сознании субъектов педагогического процесса): дис д-ра психол.

-

16. Заболотнева Н.В. Педагогические основы развития Я-концепции подростков в процессе совместной учебной деятельности: дис канд. пед. наук. Волгоград, 2002.

-

17. Там же. С. 11.

-

18. Там же. С. 35.

-

19. Быкова Е.Б. Образ будущего в картине мира и Я-концепции личности: дис.... канд. психол. наук. СПб., 2003.

-

20. Заболотнева Н.В. Указ. соч.

-

21. Там же. С. 11–12.

-

22. Быкова Е.Б. Указ. соч. С. 9.

-

23. Кузнецова М.Р. Указ. соч. С. 121.

-

24. Там же. С. 46.

-

25. Ситников В.Л. Указ. соч. С. 23.

-

26. Там же. С. 157.

-

27. Там же. С. 68.

-

28. Там же. С. 69.

-

29. Там же. С. 78.

-

30. Там же. С. 130.

-

31. Там же. С. 131.

-

32. Там же. С. 132.

-

33. Ансимова Н.П. Психология постановки учебных целей в совместной деятельности учителя и учеников: дис д-ра психол. наук. Ярославль, 2008.

-

34. Мандино О. Университет успеха. Минск, 2005.

-

35. Павлов И.П. Рефлекс свободы. СПб., 2001.

-

36. Макаренко А.С. О воспитании. М., 1988.

-

37. Сапченко Н.А. Содержание и условия образования целей совместной деятельности педагога и студентов: дис. ... канд. пед. наук. Новокузнецк, 2004.

-

38. Там же. С. 88.

-

39. Там же. С. 41.

-

40. Там же. С. 36.

-

41. Дехаль С.Г. Обогащение опыта целеполагающей деятельности старшеклассников во временном детском коллективе: на примере Всероссийского детского центра «Океан»: дис канд. пед. наук. Новосибирск, 2005.

-

42. Гавеля В.Л. Целеполагание в структуре социальной деятельности человека. Волгоград, 1998.

-

43. Там же. С. 156.

-

44. Аблеев С.Р. Лекции по философии: учеб. пособие. М., 2005.

-

45. Егорова Ю.А. Указ. соч. С. 65–77.

-

46. Там же. С. 126.

-

47. Павлов И.П. Указ. соч.

наук. СПб., 2001.