Условия содержания австро-венгерских и германских военнопленных в концентрационных лагерях Симбирской губернии в Первую мировую войну

Автор: Ильязова Рената Витальевна, Кузнецов Валерий Николаевич

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.

Бесплатный доступ

Авторами данной статьи раскрываются вопросы, касающиеся повседневной жизни военнопленных, содержащихся в концлагерях Симбирской губернии в период Первой мировой войны: охрана, система наказаний, работа. Статья составлена по материалам фондов Государственного архива Ульяновской области.

Первая мировая война, симбирск, симбирская губерния, концентрационный лагерь, военнопленные, австро-венгрия, германия, ефимов д. ю, надзор за военнопленными, наказания для военнопленных, перепись военнопленных, виды работ для военнопленных

Короткий адрес: https://sciup.org/14113738

IDR: 14113738

Текст научной статьи Условия содержания австро-венгерских и германских военнопленных в концентрационных лагерях Симбирской губернии в Первую мировую войну

Первая мировая война — одна из самых кровавых страниц всеобщей истории. В ней принимали участие 38 государств с общим населением около миллиарда человек. Ни одна страна-участница не может похвастаться малыми потерями. Для России эта война стала одним из провальных эпизодов в военной истории. Согласно Брестскому миру, заключенному 3 марта 1918 года, она потеряла Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии. Кроме того, Россия передавала Германии 90 тонн золота. Плюс более 2 миллионов убитых, раненых и искалеченных, основные промышленные районы страны были разрушены [1, с. 214].

Само ведение войны потребовало от России больших усилий как на военном фронте, так и в тылу. Повсеместно к производству, сельскохозяйственным работам, работам на железной дороге привлекали не только российских рабочих, но и военнопленных: австро-венгерских, польских, румынских, германских и пр. Не была исключением и Симбирская губерния. В архивах можно найти многочисленные сведения о концентрационных лагерях, созданных на террито- рии Симбирского края, входящего на тот момент в состав Казанского военного округа.

Необходимость изучения данного вопроса продиктована следующими моментами:

-

— во-первых, до сегодняшнего дня не опубликовано ни одной книги, посвященной подробному рассказу о жизни военнопленных на территории Симбирского края;

-

— во-вторых, в 2014 году исполнится 100 лет со дня начала Первой мировой войны, а военнопленные — это значительный пласт непосредственных участников событий того времени, и нельзя игнорировать информацию, связанную с ними.

В связи с этим целью нашей работы является исследование материалов Государственного архива Ульяновской области и выявление особенностей жизни немецких и австро-венгерских военнопленных на территории Симбирской губернии.

Однако мы не первые, кто все же обратился к теме роли Симбирской губернии в Первой мировой войне, в том числе и к вопросу о военнопленных.

Дунаева Н. А. в статье «Использование труда военнопленных в Средневолжской деревне в годы Первой мировой войны» рассматривает положение военнопленных на территории Среднего Поволжья с начала Первой мировой войны до Октябрьского переворота 1917 года. Её исследование основывается на материалах Саратовского, Самарского, Ульяновского государственных архивов. В своей работе она приходит к выводу, что использование пленных в крестьянских хозяйствах приобрело черты патриархального рабства.

31 января 1995 года в «Симбирском курьере» была опубликована статья архивиста Обл-госархива И. Р. Кузнецовой «Из жизни военнопленных». Она рассматривает дела Симбирского и Новоспасского лагерей военнопленных за 1916—1919 гг. и за 1920—1922 гг., в которых находит постановления Политпросветбюро при Мосуправлении. И. Р. Кузнецова делает вывод, что лагерь «кормит, одевает, обувает, дает крышу над головой, а главное — воспитывает», и высказывает предположение, что из этих людей ковались кадры для нового советского искусства, воспитывались граждане для молодого советского государства.

Ефимов Ю. Д. в своей книге «Симбирск в годы Первой мировой войны: 1914—1918» посвящает военнопленным главу «Беженцы, высланные и военнопленные». Он рассматривает положение военнопленных всех стран и национальностей: словаков, поляков, сербов, чехов, румын и, конечно же, немцев, австрийцев и венгров. В его работе есть сведения о местах применения труда военнопленных, их зарплате, условиях их жизни и т. д. Пожалуй, данная работа наиболее близка к нашей по своему содержанию.

Об угрозе надвигающейся войны в Симбирске заговорили 12 июля 1914 года, когда в газете «Симбирянин» сообщалось о конфликте между Австро-Венгрией и Сербией, а в телеграфных известиях (приложения к газете) 15 июля говорилось о неизбежности войны.

-

14 июля из Министерства внутренних дел на имя губернатора была получена секретная телеграмма, в которой сообщалось о том, что согласно решению Совета министров от 13 июля вводится Положение о подготовке к войне. В соответствии с этим положением местным властям необходимо было оборудовать сборные пункты, военным властям начать проверку паспортов, полиции вести охрану всех учреждений и в первую очередь казначейства, военному ведомству охранять военные объекты, усилить

надзор по недопущению забастовок и посягательств на целостность заводов [2, с. 5].

25 июля Симбирская губерния, как и другие губернии России, была объявлена на положении чрезвычайной охраны. С 28 июля из 307, 308, 96 и 97 пехотных запасных полков по приказу начальника Симбирского гарнизона выделялось по одному офицеру и по 60 солдат для наблюдения за порядком в городе, а с 31 июля в городе от каждой воинской части гарнизона оставляли по одной роте для дежурства днём и по 5 человек для дежурства ночью. За проживавшими в Симбирске несколькими десятками немецких и австро-венгерских подданных в августе 1914 года был установлен полицейский надзор.

О событиях на фронте симбиряне узнавали из местных и центральных газет. Местная интеллигенция проводила массу лекций о причинах войны, о подвигах русских воинов, о русских полководцах.

Уже в первые месяцы Первой мировой войны государства-участницы столкнулись с феноменом массового плена. Тюрем оказалось недостаточно, повсеместно стали создаваться концлагеря, в том числе и в Симбирской губернии. Существуют сведения о создании концентрационных лагерей в городах Симбирске, Алатыре, Буинске, Сызрани, Карсуне, на станции Инза Карсунского уезда, а также на территории Сенгилеевского уезда. Первую партию военнопленных в Симбирск доставили 28 августа 1914 года с русско-австрийского фронта [2, с. 101]. Стоит сказать, что на территории Симбирской губернии в числе военнопленных были подданные Австро-Венгрии, Германии, а также поляки, словаки, сербы и румыны.

Постоянную проблему содержания военнопленных составляли побеги из лагерей и с мест работ. Это требовало ужесточения охранного режима как учреждений, предоставляющих рабочие места, так и мест жительства военнопленных. На 29 июня 1917 года командующий войсками Казанского военного округа сообщает Симбирскому губернскому комиссару: «Побеги военнопленных с работ достигли угрожающей цифры. Причем успех побегов обеспечивается недостаточным надзором за военнопленными, слабость коего доходит до того, что пленные беспрепятственно приобретают гражданское платье, благодаря чему легко осуществляют свои побеги…» [3, с. 32]. Помимо этого, побегам способствовало само население, которое переманивало от соседей пленных, предлагая им более высокую плату за работу.

8 сентября 1917 года войскам Сенгилеев-ского гарнизона предписывалось для поддержания порядка и предотвращения побегов среди военнопленных, работающих в Сенгилеевской городской управе, ежедневно от 165 пехотного запасного полка формировать караул из двух человек к помещению, где размещены пленные [3, с. 54].

Кроме того, в отношении усиления надзора за военнопленными, находящимися преимущественно в городах, было установлено следующее:

-

1) все военнопленные должны быть снабжены удостоверениями личности с указанием предприятия или лица, у которого они находятся на службе, а также подробного адреса места проживания;

-

2) не допускать пленных к гуляниям по улицам без дела. А тем, кому было дано какое-либо поручение, не разрешать появляться на улицах позднее 20.00;

-

3) воспретить посторонним лицам предоставлять ночлег пленным;

-

4) все военнопленные, находящиеся у частных лиц и предприятий в качестве домашней прислуги «кучерами, дворниками, лакеями — а также находящиеся на работах, не имеющих ничего общего с работой на оборону, подлежат незамедлительному снятию с таковых работ и передаче ближайшему воинскому начальнику»;

-

5) «снабжать всех пленных верхним платьем по возможности форменного покроя или хотя бы сшитыми применительно к их военной форме; ношение пленными штатского платья, безусловно, воспрещается».

В случаях непослушания или грубости пленные могли быть подвергнуты аресту на хлебе и воде при ближайшем волостном комитете или милиции до 7 суток постановлением волостного комитета или участка милиции [4].

Воинский начальник или командир полка имел право подвергать простому аресту до 1 месяца и строгому до 20 суток, а также усиленному аресту до 8 суток. Для военнопленных, на которых данные меры наказания не возымели действия, предусматривалось увеличение срока заключения до 3 месяцев путем издания соответствующих постановлений.

При простом аресте виновные содержались отдельно друг от друга в светлом карцере, получали пищу и спали на голых нарах, а также исполняли некоторые обязанности по усмотрению начальства.

Строгий арест состоял в том, что виновные содержались в светлом карцере, но на хлебе и воде. Но хлеб и соль им отпускались ежедневно, а горячая пища лишь раз в два дня. Спали также на голых нарах.

При усиленном аресте арестованные содержались в темном карцере с соблюдением остальных правил строгого ареста.

Военнопленным, подвергнутым аресту, воспрещалось курение табака, всякого рода развлечения и сообщение с посторонними.

Для усугубления наказания командир полка мог подвергнуть смешанному аресту на срок до 1 месяца. В таком случае необходимо было строгое определение количества суток для ареста каждого вида. При этом срок усиленного ареста не должен был превышать половины срока всего ареста и не должен был быть назначен непрерывно более чем на 8 суток. Однако промежуток из простого и строгого арестов должен был быть не менее недели [5].

Из расспросов задержанных военнопленных, бежавших с работ, было выяснено, что причиной многочисленных побегов являлись тяжелые условия, в которых они вынуждены находиться: недостаточное питание при сильной физической нагрузке, дурное обращение работодателей и т. п. К тому же главными проблемами тыловой жизни Симбирска были нехватка продовольствия, топлива, а также помещений вследствие большого наплыва беженцев и пленных. С февраля 1915 года земскими управами неоднократно поднимался вопрос о строительстве бараков для военнопленных [6].

Питание пленных не должно было быть лучше питания русских работников, находящихся на службе в том же хозяйстве. Как правило, у офицеров были некоторые преимущества перед остальными военнопленными, в том числе это касалось и пропитания. Однако в случае острой нехватки в городе и его окрестностях продуктов первой необходимости для офицеров устанавливалась та же норма питания, что и для низших чинов (Буинск, 1917). Жителям Буинска, в особенности торговцам, запрещалось продавать военнопленным продукты питания и прочие товары, поскольку закупка должна была производиться уполномоченными на то лицами. Лица, нарушившие это постановление, подвергались денежному штрафу в размере от 5 до 100 рублей или аресту от 1 до 30 дней по постановлению уездного исполнительного комитета в согласии с Советом солдатских и рабочих депутатов [7, с. 44].

Военнопленные, работавшие на предприятиях, находились на его обеспечении. Им предоставлялось продовольствие, лечение, одежда и обувь, а также инструменты.

Из-за участившихся побегов, а также вследствие недостигнутого соглашения между воюющими государствами по вопросу об отмене нашивки полос на одежде российских военнопленных ЦК по делам о пленных при Главном управлении Российского общества Красного Креста было принято решение о клеймении одежды военнопленных Германии и Австро-Венгрии буквами «В» и «П» на левом рукаве одежды пленных [8].

Однако здесь же ЦК упоминает, что данное постановление касается только пленных солдат. В отношении же пленных офицеров вражеских армий было решено никаких отличительных знаков не устанавливать. Если же в пределах округа таковые знаки были уже установлены, их следовало отменить.

Военнопленным был разрешен переход в военнообязанные. Таковым выдавалось проходное свидетельство. Среди материалов архива нами было найдено проходное свидетельство, выданное австрийскому подданному на право следования в г. Казань для ходатайства в Штаб Округа о переводе его из числа военнопленных в военнообязанные [9].

Существовал также список пленных, желавших вернуться в Германию, однако, как показывает практика, в большинстве случаев в возврате на родину отказывали.

Вместе с тем военнопленным разрешалось вести переписку с родными. Однако существовал цензурный досмотр, в то время как таможенный досмотр посылок, адресованных военнопленным, был отменен ЦК по делам о военнопленных 2 августа 1917 года [10]. Нередким явлением было принуждение военнопленных в письмах на родину призывать к улучшению содержания русских военнопленных.

Что касается отношений с местным населением, то мы располагаем данными о том, что русские женщины, замеченные в общении с военнопленными офицерами, нижними чинами и военнообязанными, были публично обличены путем вывешивания списков лиц Уездным ЦК и Советом солдатских депутатов «в своих позорных для русских гражданок действиях». Данное постановление было направлено в Лигу равноправия женщин г. Буинска, «дабы она могла нравственно внушить своим гражданкам о недопустимости в будущем подобных явлений» [7, с. 27].

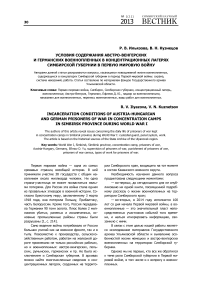

Согласно сводке о числе водворенных в Симбирской губернии военнопленных можно сказать, что на 16 января 1916 года на территории нашего края находилось чуть больше 3,5 тыс. пленных, в том числе подданных Авст- ро-Венгрии, Германии, а также поляков, словак, сербов и румын (табл. 1) [11].

Таблица 1

Сведения о числе водворенных в Симбирскую губернию подданных воюющих с Россией держав на 16 января 1916 года

|

Место водворения |

Число лиц |

|

Симбирск |

3247 |

|

Алатырь |

184 |

|

Буинск |

153 |

|

Карсун |

18 |

|

Уезд |

4 |

|

Сызрань |

8 |

|

Уезд |

32 |

|

ИТОГО |

3646 |

К сожалению, в данном документе названия двух указанных уездов утрачены. Есть основания предполагать, что в одном из случаев речь идет о Сенгилеевском уезде. Вторым же «утерянным» уездом можно назвать либо Ардатов-ский уезд, либо Курмышский, однако точных сведений на этот счет нет.

На основе сохранившегося циркуляра о переписи военнопленных от 8 августа 1917 года можем определить некоторые виды работ, на которых был задействован труд военнопленных.

Согласно циркуляру, переписи подлежали военнопленные, состоявшие на следующих работах:

-

1. Обычные работы земледельческого характера (запашка полей, посев, уборка урожая, молотьба);

-

2. Обычные хозяйственные работы в усадьбе (в частности, «уход за живым и мертвым инвентарем»);

-

3. Работы по особым земельным культурам (садоводство, огородничество, табаководство);

-

4. Первичная обработка продуктов сельского и лесного хозяйства («очистка и сушка всякого рода зерна, заготовка впрок всякого рода плодов, овощей и разделка в лесах дерева, выжигание угля и т. д.»);

-

5. Работа на маслодельнях, сыроварнях, маслобойнях, кирпичных, черепичных, смолокуренных заводах, лесопильнях, мельницах;

-

6. Разработка торфяных залежей и формовка торфа, первичная обработка всякого рода камня, известняка, мыла и фосфоритов, добыча глины, песка и болотной руды в пределах собственных или арендуемых земель [7, с. 42].

Пленные обязаны были работать во все праздники и в воскресенья, если в эти же дни выходили и другие рабочие, не имеющие статус военнопленных.

Размеры вознаграждений военнопленным за работу устанавливались предприятиями в соответствии с существующими местными ценами для каждой категории работ. Установленную заработную плату за вычетом всех расходов предприятия выдавали на руки пленному рабочему [7, с. 43].

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что условия содержания военнопленных в лагерях были относительно приемлемы. Однако они все же не отличались стабильностью, хотя бы в связи со стремлением самих военнопленных, осуществлявших многочисленные побеги, вернуться домой, что приводило к ужесточению режима их содержания. Давала о себе знать и нехватка продовольствия, помещений, тяжелые условия труда. Тем не менее даже арест военнопленных был строго регламентирован, им предоставлялась одежда, лечение, оплата труда, возможность перехода в военнообязанные и многое другое.

Вопрос о положении военнопленных остается открытым и нуждается в дальнейшем рассмотрении. Например, до сих пор не освещен вопрос культурного взаимодействия местного населения и прибывших пленных, однако он требует отдельного исследования.

-

1. Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М. : Изд-во социально-экономической лит., 1960.

-

2. Ефимов Ю. Д. Симбирск в годы Первой мировой войны: 1914—1918. Самара : Самарское книжное изд-во, 2006.

-

3. ГАУО. Ф. 167. Оп. 2. Д. 229.

-

4. ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 167. С. 82.

-

5. ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 228. С. 65.

-

6. ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 229. С. 83.

-

7. ГАУО. Ф. 676. Оп. 2. Д. 6.

-

8. ГАУО. Ф. 676. Оп. 2. Д. 14. С. 63.

-

9. ГАУО. Ф. 676. Оп. 2. Д. 98. С. 15.

-

10. ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 46. С. 71.

-

11. ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 98. С. 10.

Список литературы Условия содержания австро-венгерских и германских военнопленных в концентрационных лагерях Симбирской губернии в Первую мировую войну

- Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М.: Изд-во социально-экономической лит., 1960.

- Ефимов Ю. Д. Симбирск в годы Первой мировой войны: 1914-1918. Самара: Самарское книжное изд-во, 2006.

- ГАУО. Ф. 167. Оп. 2. Д. 229.

- ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 167. С. 82.

- ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 228. С. 65.

- ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 229. С. 83.

- ГАУО. Ф. 676. Оп. 2. Д. 6.

- ГАУО. Ф. 676. Оп. 2. Д. 14. С. 63.

- ГАУО. Ф. 676. Оп. 2. Д. 98. С. 15.

- ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 46. С. 71.

- ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 98. С. 10.