Условия труда производственного персонала трамваев в городах Челябинской области в 1930-е гг.

Бесплатный доступ

Важной характеристикой уровня развития общества являются материальные условия быта и труда людей. Цель исследования - выявить основные факторы, оказывавшие влияние на работников трамвая в процессе каждодневного труда в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске в 1930-е гг. На основе материалов из федеральных и региональных архивов и публицистической печати в работе представлены основные производственные характеристики трамвайного хозяйства РСФСР, проанализированы эксплуатационные характеристики подвижного состава, условия труда в депо и на линии движения, влияние человеческого фактора в 1930-е гг. на работу трамвая в городах Челябинской области. Исторические источники проанализированы через призму истории повседневности, в качестве базового метода использован case-study. Автор показал, что совокупное влияние достаточно суровых природно-климатических условий, отсутствие оборудованных мест работы, инструментов, материалов приводило к превышению продолжительности рабочей смены, постоянной текучести кадров. Обстоятельства условий труда диктовались общим уровнем технической оснащенности и уровнем развития отрасли. Выявленные в ходе исследования факторы, влиявшие на условия труда в трамвайных хозяйствах городов Челябинской области, в силу типичности ситуации позволяют использовать их для характеристики общей ситуации в 1930-е гг. в сфере работы трамвая в городах РСФСР (кроме ситуации в Москве и Ленинграде).

Производственная повседневность, городской электрический транспорт, история трамвая, case-study, златоуст, магнитогорск, челябинск, условия труда

Короткий адрес: https://sciup.org/147240372

IDR: 147240372 | УДК: 656.34(470.55) | DOI: 10.14529/ssh230203

Текст научной статьи Условия труда производственного персонала трамваев в городах Челябинской области в 1930-е гг.

В XX в. трамвай окончательно стал непременным атрибутом городской жизни. За техничными вагонами и регулярными рейсами сделалась незаметной работа людей, принимавших и принимающих участие в становлении и развитии трамвая. Ежедневное движение трамваев обеспечивал производственный персонал служб, в который входили водители трамваев, кондукторы, работавшие на линии движения, а также слесари, токари и другие работники депо. Их условия труда будут рассмотрены в данной статье. Эффективность функционирования трамвая зависела от внешних и внутренних обстоятельств работы производственного персонала. В связи с этим одним из важных вопросов является вопрос о том, какой ценой была отлажена четкая и регулярная работа трамваев, в каких условиях и как работали люди, отладившие для потомков это движение. Ввиду нахождения трамвая в фокусе технических и социально-гуманитарных наук одновременно, дать ответ на этот вопрос позволит обращение к любой локальной истории трамвая. В данной статье обратимся к истории трамвая в Челябинской области. Города Челябинской области, имевшие трамвай в исследуемый период, – Челябинск, Златоуст, Магнитогорск. Территориальные рамки данного исследования репрезентативны ввиду общих особенностей развития, схожих с другими городами Урала и Сибири. Хронологические рамки исследо- вания – 1930-е гг.1 – период, в который были налажены производственные и управленческие механизмы функционирования городского электротранспорта в РСФСР.

Обзор литературы

История трамвая оказалась привлекательной темой для представителей социально-гуманитарных наук, географов, работников городского электротранспорта. К настоящему времени написаны тексты об истории трамвая в Киеве, Москве, Магнитогорске, Нижнем Новгороде и других городах, а также регионах Центрального Черноземья и Башкортостана. В советской историографии основной акцент при изучении трамвая был сделан на его технологических и инфраструктурных характеристиках [1]. Большой вклад в популяризацию истории трамвая внёс журналист Я. Г. Годес, под редакцией которого издано несколько книг с описанием опыта работников трамвая Ленинграда, а в 1982 г. – популярная монография о трамвае [2].

Начавшийся в гуманитарных науках с начала 1990-х антропологический поворот затронул исследования истории трамвая, которые стали расходиться по направляющим: история техники и предприятий и история взаимоотношений людей на транспорте. Исследователи продолжили составлять краткие исторические экскурсы в историю трамвая, рассматривали развитие трамвайной сети

[3, с. 21, 22]. Параллельно И. Б. Орлов перечислил базовые характеристики работы трамвайных парков в РСФСР в 1917–1941 гг. [4, с. 149], а А. В. Горшенин на материалах Среднего Поволжья сформулировал факторы развития трамвая в 1941–1950 гг. [5]. Исследовательские коллективы под руководством М. Н. Потёмкиной и М.В. Грязнова дополнили историографию трамвая анализом пространства вагона [6], кадрового состава управления трамвая в Магнитогорске [7].

В зарубежной историографии трамвай рассматривался преимущественно в рамках урбанистики, концентрировавшей в себе методы социологии, истории, культурологии, архитектуры. В связи с «инфраструктурным поворотом» акцент в исследованиях сместился на влияние трамвайных коммуникаций на городское пространство [8]. Условия труда работников трамвая были представлена скорее эпизодически, на фоне больших процессов, например, в работе Д. Боуи - как часть рабочего движения [9, с. 119].

Подводя итог обзору литературы, следует заметить, что подавляющее большинство работ посвящено развитию трамвая локально, усилиями исследователей реконструированы даты пуска трамвайных линий в каждом из городов России, первые трудности работы трамвая, эксплуатируемый подвижной состав, описаны экономические аспекты функционирования трамвая, что может служить основой для понимания ежедневных проблем, с которыми сталкивались работники трамвая в 1930-е гг. Однако производственная повседневность и условия труда работников трамвая, фрагментарно представленные в вышеперечисленных работах, относятся к наименее изученным темам в отечественной историографии.

Методы исследования

Статья написана на основе материалов из Государственного архива Российской Федерации и Объединенного государственного архива Челябинской области, данных городских газет «Челябинский рабочий», «Магнитогорский рабочий», «Пролетарская мысль». Особенность источниковой базы - фрагментарность - преодолевалась за счет параллельного рассмотрения ситуаций в трех городах. Основной тип документов - делопроизводственная документация: протоколы партийных совещаний, справки и информации, отчеты по годам. Для выявления наиболее частотных ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться работникам трамвая, проанализированы нормативно-правовые акты - инструкции для вагоновожатых и кондукторов, постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Главного управления трамвая.

Исследование основано на методологических установках социологии города с привлечением теоретических положений истории повседневности. Концепт «производственная повседневность»

позволяет подчеркнуть влияние не только человека, но и трамвайной инфраструктуры на конструирование социального порядка. Это в свою очередь дает возможность вслед за идеями В. Вахштайна «…выделить функциональные модусы, в которых вещи “собирают” повседневную социальность, создать новый язык мышления о взаимодействиях…» [10]. Из многообразия проявлений производственной повседневности в человеческой обыденности [11] фокус данной работы сосредоточен на условиях труда, составляющих основу производственной повседневности и являющихся индикатором уровня развития общества в целом. Базовым методом исследования стал case-study, в рамках которого проведено сравнение производственных процессов трамвайного хозяйства РСФСР с трамвайными хозяйствами Челябинска, Златоуста, Магнитогорска. Для удобства анализа в работе выделены и последовательно рассмотрены базовые характеристики условий труда производственного персонала трамвайных парков: общее состояние производственных процессов в трамвайном хозяйстве РСФСР; техническое состояние трамвайного парка и эксплуатационные особенности вагонов; служба, в которой работал человек; человеческий фактор и продолжительность рабочей смены.

Результаты и дискуссия

Трамвайное хозяйство РСФСР на 1931 г. имелось в 29 городах [12, л. 3]. К началу 1941 г. трамвайные управления располагались в 46 городах РСФСР, подавляющее большинство трамвайных управлений относилось к системе Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР, кроме Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кемерова, которые были под ведомством Народного комиссариата тяжелой промышленности. Сравнение конъюнктурных обзоров Главного управления трамваев и троллейбусов за 1917–1937, 1935 и 1940 гг. демонстрирует общую тенденцию: в большинстве городов трамвайные парки являлись не только местом для осмотра и ночной стоянки вагонов, но и ремонтной базой, что отрицательно сказывалось на качестве и своевременности ремонта. В Молотове, Казани, Архангельске, Уфе и др. городах на начало 1941 г. трамвайные парки не отапливались [13, л. 1].

По оценкам Главного управления трамваев и троллейбусов пути и подвижной состав РСФСР на конец 1940 г. находились в неудовлетворительном состоянии. В ряде городов в 1940 г. наблюдались перерывы в снабжении электричеством, падение напряжения в сети, что привело к снижению эксплуатационной скорости вагонов. Годовой план по коэффициенту использования подвижного состава за 1940 г. по городам РСФСР не был выполнен большинством трамваев, за исключением трамваев в Златоусте, Иванове, Курске, Новороссийске, Омске, Оренбурге, Пятигорске, Таганроге

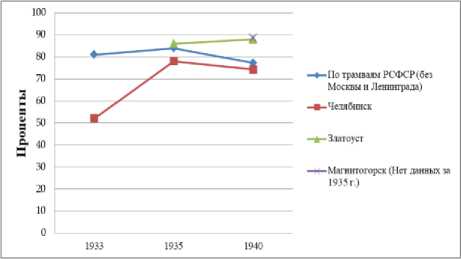

[14, л. 11]. Коэффициент использования подвижного состава, вычисляемый как отношение количества транспортных средств, находящихся в движении, к числу транспортных средств в наличии, демонстрирует степень пригодности к эксплуатации трамвайных парков (рис. 1). Коэффициент по трамваям РСФСР и коэффициенты по городам Челябинской области за 1930-е гг. не достигли 90 %, что иллюстрирует несоответствие между техническим состоянием трамваев, качеством их ремонта и потребностями общества.

Рис. 1. Коэффициент использования подвижного состава [12, л. 3; 14, л. 12; 15, л. 27; 16, с. 5, 6]

Fig. 1. Rolling stock utilization rate [12, p. 3; 14, p. 12; 15, р. 27;

16, p. 5, 6]

Среди основных проблем работы трамвайного хозяйства РСФСР Главное управление трамваев выделяло [14, л. 12, 13, 16] неудовлетворительное содержание подвижного состава, плохое качество осмотра и ремонта вагонов, недовыпуск вагонов на линию из-за недостатка электроэнергии и вагонных бригад, недостаточное техническое руководство и неумение организовывать ремонты в соответствии с технологиями, недостаточное снабжение трамваев материалами, запасными частями и электрооборудованием, отсутствие в некоторых трамваях надлежащей ремонтной базы, что в свою очередь приводило к простоям вагонов и долгому ожиданию ремонта вагонов.

В 1930-е гг. в трамвайных парках Челябинской области использовались две стандартные модели трамвая: моторные серии «Х» и прицепные серии «М» Мытищинского машиностроительного завод (с 1937 г. – Усть-Катавского завода в Челябинской области). По отзывам обслуживающего персонала, вагоны этих серий были довольно неприхотливы в эксплуатации, имели высокую ремонтопригодность и надёжность. К недостаткам вагонов относилось отсутствие отопления, стеклоочистителя, обдува и обогрева стекла. Постоянно запотевающие стёкла приходилось часто очищать вручную [7, с. 60–61], для протирания замёрзших стекол водители трамвая могли приносить из дома мешочек соли [17, с. 15] или очищать их абразивными «шкурками», что за осень и зиму делало стекла настолько исцарапанными, что их приходилось снова менять [18, л. 98]. Т. И. Крамская, ра- ботавшая водителем трамвая в Харькове с конца 1950-х гг. и заставшая вагоны типа «Х», в своих воспоминаниях перечисляла профессиональные заболевания водителей трамвая: радикулит, шипы на локтевом суставе левой руки (локтем приходилось тереться о металлический корпус контролера) [17, с. 15]. Еще одна особенность вагонов серии «Х» и серии «М» – отсутствие специализированной скамейки из-за чего водитель трамвая работал всю смену стоя. В Челябинском Управлении трамвая в 1935 г. вагоновожатым дополнительно ставили скамейки, однако общее число скамеек в трамвайном парке было в разы меньше общего числа эксплуатируемых трамваев, поэтому распространенной практикой стало тайное перетаскивание скамеек из одного трамвая в другой [18, л. 97].

В вагонах отсутствовала система отопления [7, с. 59], время от времени выпадали стекла [18, л. 97–99], что, с учетом достаточно суровых зим в Челябинской области, создавало значительное неудобство для водителя и кондуктора, работавших фактически всю смену при уличной температуре [7, с. 60–61]. В Магнитогорске зимой на конечных разворотных кольцах жгли костры, в которых разогревали кирпичи или камни, а затем укладывали на пол кабины. За рейс камень остывал, на кольце его заново меняли [7, с. 59, 60]. Такой метод позволял хоть немного обогревать ноги и как-то повысить комфорт вождения. Похожий выход из ситуации нашли работники трамвая и в других городах РСФСР. Например, в Курске, «…чтобы согреться, кондуктор брался за поручень и бежал рядом с трамваем, а некоторые пассажиры даже снимали свои перчатки и давали кондуктору, чтобы согреть ему руки. Вагоновожатые в диспетчерских на конечных станциях нагревали на печах кирпичи, а затем клали около контроллера в вагоне их себе под ноги» [19, с. 96]. В Магнитогорске во второй половине 1930-х гг. проблему с обогревом площадок кондукторов в вагонах пытались решить, устанавливая ламповые печи, запитанные от цепей тягового электродвигателя, что несло дополнительную опасность для жизни персонала [20, с. 4].

Самым неудобным для водителя было отсутствие перегородки кабины. Водитель воспринимал все неудобства давки переполненного салона, что отражалось на его психологическом состоянии, повышало утомляемость и снижало уровень безопасности движения [7, с. 61]. Только со второй половины 1940-х гг. в городах РСФСР в ходе модернизации стандартных вагонов на передней площадке установили перегородку, отделившую вагоновожатого от пассажиров, а сами площадки утеплили за счёт обшивки крыши и нижнего пояса, обшивки вагонкой и фанерой салона трамвайного вагона. Стандартные вагоны «X» и «М» работали в пассажирском движении РСФСР до начала 1970-х гг. [19, с. 93].

Условия работы различались в зависимости от служб. Наиболее тяжелыми были условия работы служб пути, подвижного состава и службы движения, которым приходилось работать на улице или в неотапливаемых помещениях. Челябинское управление трамваем, понимая, что к моменту пуска трамвайного движения по городу депо не будут обустроены полностью, в инструкции 1931 г. запрещало вагоновожатым курить, разговаривать, пить или есть во время движения вагона, однако на окраинах города, где уличное движение было менее интенсивным, правила имели послабления [21, с. 2]. До ноября 1935 г. Челябинский трамвай располагал только временным тупиковым неотапливаемым парком, переделанным из бывшего котельного помещения старой городской электростанции. Мастерские по ремонту трамвая в Челябинске были организованы лишь в 1935 г. и оборудованы в большинстве случаев старыми, бракованными станками [15, л. 26–27]. Почти через три с половиной года после начала работы трамвайного депо в Челябинске, в ноябре 1935 г., построили новый осмотро-уборочный цех, который снабдили временной проводкой и не оборудовали отоплением. Окончательное оборудование цеха намечалось на 1936 г., однако судя по архивным материалам 1940-х гг. [22, л. 222, 238] проблемы с созданием комфортных условий труда оставались значимыми и после 1930-х гг. Только в 1940 г. в Челябинском депо был построен душ на четыре кабины (при среднем количестве работников всего управления трамваем в районе 400 человек), на территории парка открыли магазин для всех служб и при управлении треста открыли буфет с горячими обедами с обслуживанием работников службы пути, тока и других отделов [23, л. 3].

В Магнитогорске строительство трамвайного депо было завершено через год после пуска первого трамвая. В ремонтных мастерских не было станков, а механический и электрический ремонты временно возлагались на профильные цеха комбината. До укомплектования ремонтных мастерских заказы по механическому ремонту вагонов и изготовлению деталей вне очереди предписано выполнять машинопрокатной базе. Однако строительство трамвайного депо, паркового веера и помещений для отдыха поездных бригад в Магнитогорске в целом было закончено уже в 1936 г. [7, с. 30].

В первый год работы трамвайного движения в Златоусте трамвайный парк и мастерские отсутствовали. Постройка парка откладывалась на 1936 г., а установка мастерских на более далёкие даты [15, л. 26–27]. Ремонтные ямы не соответствовали требованиям и в дождливые периоды постоянно были наполнены водой [24, л. 24, 28]. Часто работники трамвая болели, видимо, поэтому Управление трамваем Златоуста связывало с пуском котельной уменьшение заболеваемости. Паровое отопление с большими трудностями было запущено только в 1940 г. [25, л. 4]. Крайними реакциями рабочих на необеспеченность условий работы требованиям охраны труда являлись невыходы на работу, отказы принимать трамвай, частые увольнения.

Одна из важных задач в организации благоприятных условий работы трамвая – подготовка к зимнему периоду эксплуатации. Отчеты управлений трамваем Златоуста и Челябинска, газетные статьи «Магнитогорского рабочего» изобиловали сообщениями типа: «к зиме трест не готовился» [24, л. 56]. Недокомплект рабочих материалов усугублялся необеспеченностью рабочих зимней спецодеждой (особенно – валенками), при том, что температура наружного воздуха могла быть в районе -40 оС – -45 оС [23, л. 2]. Управление Златоустовского трамвая, пытаясь соблюсти условия охраны труда, покупало теплую одежду на частных рынках, хотя эта мера не позволяла закрыть вопрос с обеспечением полностью [26, л. 4]. На наш взгляд, проблема была системной – в период индустриализации 1930-х гг. происходило становление многих отраслей промышленности Челябинской области как самостоятельных, наблюдался дефицит всех предметов, инструментов, материалов.

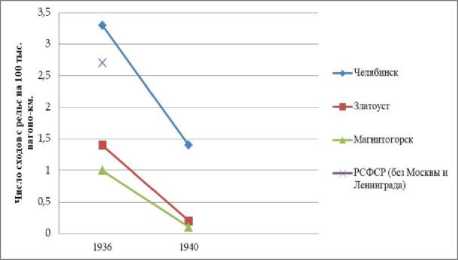

Проблемы, с которыми сталкивались водители трамваев на линии движения, а именно: отсутствие освещения путевого полотна, в зимнее время – снежные заносы путей [27, с. 2], приводили к сходам вагонов с рельс, авариям и несчастным случаям. Например, в Златоусте за 1940 г. из 12 несчастных случая 3 закончились смертельным исходом, 2 раза за год вагоны сошли с рельс [25, л. 8]. Сравнение числа сходов с рельс за 1936 г. с 1940 г. показывают уменьшение количества сходов с рельс в каждом из городов (рис. 2). Это особенно важно, учитывая рост трамвайного парка за 1930-е гг.

Рис. 2. Число сходов с рельс на 100 тыс. вагоно-километров за 1936 г. и 1940 г. [29, л. 3–5; 16, с. 17–18]

Fig. 2. Number of derailments per 100,000 wagon kilometers in 1936 and 1940 [29, p. 3–5; 16, p. 17–18]

Список факторов, оказывавших влияние на работников трамвая, проявляющихся в архивных документах, на наш взгляд, нельзя назвать исчерпывающим. Плотный график, нехватка времени на отдых, временные ограничения движения, постоянная забота о безопасности, вероятность общения с агрессивными пассажирами, необходимость ездить по одному и тому же маршруту и соблюдать график движения – эти факторы вполне можно экстраполировать и на водителей, работавших в трамваях в 1930-е гг. в Челябинской области [28, с. 1, 5].

Тяжелые условия труда, необорудованные рабочие места и низкие заработные платы приводили к частым нарушениям трудовой дисциплины и увольнениям, что демонстрирует показатель «текучесть кадров» в представленной ниже таблице. Количество уволенных и вновь принятых на работу за 1940 г. в Златоусте примерно сопоставимо, а в челябинском управлении трамваем количество уволенных превысило количество принятых на работу в том же году (см. табл.). В свою очередь недостаток профессиональных знаний у вновь нанятых работников мог создавать повышенную напряженность внутри коллектива и приводил к превышению скоростного режима водителями трамвая, сходам с рельс, авариям [24, л. 15]. А дефицит квалифицированных кадров, недокомплект вагонов в парке приводили к выпуску на линию неисправных вагонов [26, л. 59; 30, с. 3], которые по мере сил приходилось исправлять в пути водителю трамвая и кондуктору, или, если это было невозможно – возвращать неисправный вагон в депо, встречая негативные реакции пассажиров. В депо же наблюдались случаи кражи инструмента, осмотры вагонов проводились нерегулярно [31, с. 3].

Таблица

Показатели текучести рабочей силы в трамвайных управлениях по городам Челябинской области за 1940 г. [23, л. 2; 25, л. 30]

Table

Indicators of labor turnover in the tram departments in the cities of the Chelyabinsk region for 1940

|

Город |

Принято на работу в 1940 г. |

Уволено с работы в 1940 г. |

|

Челябинск |

886 чел. |

892 чел. |

|

Златоуст |

214 чел. |

199 чел. |

|

Магнитогорск |

Нет данных |

Нет данных |

Одним из основных показателей положения рабочих городского электротранспорта являлась продолжительность рабочей смены в трамвайных парках городов Челябинской области. Рабочая смена длилась порой более 8 часов [7, с. 60–61]. Выходных дней у работников было мало, отпуска и путевки не давали [19, с. 96]. В Златоусте в 1930-е гг. многие работники трамвая, особенно кондукторы, работали без выходных дней, больше одной смены в день [32, с. 3]. Нехватка персонала приводила к тому, что работники не всегда имели возможность вовремя сдать смену [18, л. 97–105]. Сменные бригады могли не выйти на место работы, и тогда работающая на линии движения бригада самостоятельно шла в парк. Служебные инструкции запрещали сдавать вагон пришедшему нетрезвым водителю трамвая, в этом случае также должна была остаться на линии работающая бригада [21, с. 10; 33, с. 11]. Инструкция для вагоновожатых Златоуста 1935 г. указывала минимальное время явки на рабочее место – за 10 минут до времени указанного в расписании – и предписывала водителям в случае неявки сменного водителя сделать еще максимум два рейса [33, с. 10, 11]. Об интенсивном использовании рабочей силы косвенно свидетельствуют и перерасходы фондов заработной платы.

Выводы

Условия труда работников трамвая определялись общим уровнем технического состояния трамвайных парков, который находился на предельной отметке и едва позволял удовлетворять возраставшие потребности общества. Строительство трамвайных парков и мастерских запаздывало относительно времени пуска первых трамваев, а снабжение запасными частями и материалами не соответствовало запросам трамвайных хозяйств. Эксплуатационные особенности вагонов накладывали дополнительные сложности в работе и требовали улучшения конструкции трамвая. Условия труда были тяжелыми и усугублялись в зависимости от служб, доходя до пика у службы движения, на которую одновременно сильно влияли природные, технологические, антропогенные факторы. Дополнительные трудности вызывали природноклиматические условия городов Челябинской области. Низкая квалификация работников, в отдельных случаях – девиантное поведение, общая усталость от не соответствующих требованиям техники безопасности условий труда приводили к постоянной текучести кадров.

Базовые характеристики условий труда работников трамвайных парков демонстрируют, что трамвайное хозяйство Челябинской области и РСФСР в целом находилось в процессе становления. Обстоятельства условий труда диктовались общим уровнем технической оснащенности и уровнем развития отрасли. Выявленные характеристики условий труда в городах Челябинской области позволяют подтвердить гипотезу о типичности условий труда в трамвайных хозяйствах городов Челябинской области и иллюстрируют ситуацию в сфере развития трамвая по российской провинции в 1930-е гг.

Список литературы Условия труда производственного персонала трамваев в городах Челябинской области в 1930-е гг.

- Киевский коммунальный трамвайный трест. Киевский трамвай за сорок лет. 1892–1932. – Киев: Киевск. трамвайн. трест, 1933. – 159 с.

- Годес, Я. Г. Этот новый старый трамвай / Я. Г. Годес. – Л.: Лениздат, 1982. – 159 с.

- Розалиев, В. В. История трамвая и троллейбуса Ярославля / В. В. Розалиев. – М.: Изд. центр РГГУ, 2002. – 522 с.

- Орлов, И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления / И. Б. Орлов. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 317 с.

- Горшенин, А. В. Городской транспорт Среднего Поволжья в 1941–1950 гг. / А. В. Горшенин. – Самара: Офорт, 2018. – 328 с.

- Potemkina, M. Public Transport and Soviet Industrialisation: The Tram Service in the Socialist City of Magnitogorsk (USSR) / M. Potemkina, M. Gryaznov, T. Pashkovskaya // Industrial Archaeol-ogy Review. – № 43 (1). – P. 65–74.

- Потемкина, М. Н. Магнитогорский трам-вай: документы, статистика, воспоминания: монография: в 3 т / М. Н. Потемкина, Е. А. Тимофеев, М. В. Грязнов ; под ред. д-ра ист. наук М. Н. Потемкиной. – Ч. 1: Становление, война, послевоенные годы (1930–1955 гг.). – Магнитогорск: Маг-нитогорский Дом печати, 2018. – 204 с.

- Petkov, D. Introduction. In: Tramway Re-naissance in Western Europe. Studien zur Mobilitäts- und Verkehrsforschung / D. Petkov // Springer VS, Wiesbaden. – 2020. – URL: https://doi.org/10.1007/ 978-3-658-28879-2_1 (дата обращения: 12.12.2022).

- Bowie, D. Reform and revolt in the city of dreaming spires: radical, socialist and communist politics in the City of Oxford – 1980 / D. Bowie. Lon-don: University of Westminster Press. – 2018. – 353 p. – URL: https://www.loc.gov/item/2020719404/ (дата обращения: 12.12.2022).

- Вахштайн, В. С. Воображая город Введе-ние в теорию концептуализации / В. С. Вахштайн. – М.: Новое литературное обозрение, 2022. – URL: https://www.litres.ru/static/or4/view/or. html?baseurl=/download_book/67316898/94012149/&art=67316898&user=142246841&uilang=ru&catalit2&track_reading (дата обращения: 2.10.2022).

- Володина, Н. Н. Производственная повседневность тюменских рабочих в 1945–1965 гг.: на примере завода «Механик»: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Н. Н. Володина. – Тюмень, 2012. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_ NLR_BIBL_A_010193075/?ysclid=laljjmalli768417727 (дата обращения: 2.10.2022).

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. А-314. – Оп. 1. – Д. 6118.

- ГАРФ. – Ф. А-314. – Оп. 1. – Д. 6471.

- ГАРФ. – Ф. А-314. – Оп. 1. – Д. 6390.

- ГАРФ. – Ф. А-314. – Оп 1. – Д. 2214.

- Сажин, Л. Д. Основные показатели работы трамваев в городах СССР за 1940–1945 гг. и троллейбусов за 1940 год / Л. Д. Сажин. – М.: Горма-шучет 1947. – 64 с.

- Крамская, Т. И. Водитель трамвая: [Рас-сказ водителя Ленинского дело Харьк. трамвайно-троллейбус. упр.] / Т. И. Крамская ; [Лит. запись М. И. Юрченко]. – Харьков: Прапор, 1986. – 52 с.

- Объединённый государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). – Ф. П-288. – Оп. 1. – Д. 335.

- Настенко, А. В. Путь через три века. К 120-летию Курского трамвая / А. В. Настенко. – Белгород: Константа, 2018. – 280 с.

- Непорядки в трамвайном парке // Магнитогорский рабочий. – 1938. – 26 января. – С. 4.

- Челябинский электрический трамвай. Инструкция для вагоновожатых Челябинского городского электрического трамвая. – [Б. м.]: [б. и.], 1931. – 63 с.

- ГАРФ. – Ф. А-314. – Оп. 2. – Д. 4121.

- ГАРФ. – Ф. А.-314. – Оп. 1. – Д. 6419.

- ОГАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Д. 7.

- ГА РФ. – Ф. А-314. – Оп.1. – Д. 6402.

- ОГАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Д. 3.

- Осветить трамвайную линию // Магнитогорский рабочий. – 1937. – 22 августа. – С. 2.

- Onninen, J. The self-reported stress and stres-sors in tram and long-haul truck drivers / J. Onninen, M. Pylkkönen, T. Hakola, S. Puttonen, J. Virkkala, A. Tolvanen, M. Sallinen // Applied Ergonomics.

- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). – Ф. 1562. – Оп. 14. – Д. 248.

- Соколов М. Бракоделы из трамвайного парка / М. Соколов // Пролетарская мысль. – 1938. – 9 декабря. – С. 3.

- ГАРФ. – Ф. А-314. – Оп. 1. – Д. 6344.

- Соколов М. Трудовая дисциплина развалена / М. Соколов // Пролетарская мысль. – 1940. – 21 мая. – С. 3.

- Златоустовский городской трамвай. Инструкция вагоновожатому / Служба движения. – Златоуст: «П. М.», 1935. – 51 с.