Условно-рефлекторная деятельность потомства первого поколения от самцов крыс, подвергшихся острому воздействию G-излучения в дозе 1 Гр (сообщение 1)

Автор: Панфилова В.В., Колганова О.И., Жаворонков Л.П., Павлова Л.Н., Иванов В.Л., Палыга Г.Ф.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время в научной литературе существуют противоречивые сведения о физиологической полноценности детей, рождённых от отцов, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. Экспериментальные исследования на животных позволяют получить достоверную информацию по этой проблеме. В данной работе исследовано влияние однократного общего облучения ( 60Со, доза 1,0 Гр, мощность дозы 0,003 Гр/с) самцов крыс Вистар на психофизиологическое развитие потомства первого поколения (F1). Самцов крыс спаривали с интактными (необлучёнными) самками через 5-7 (группа «сперматозоиды), 16-22 (группа «сперматиды») или 85-90 дней (группа «сперматогонии») после облучения. Оценку когнитивных функций мозга потомства, достигшего трёхмесячного возраста, проводили по тесту выаботки условного рефлекса избегания в челночной камере. Самок F1 и самцов F1 тестировали отдельно два раза с интервалом в 48 часов. Показано, что облучение в дозе 1 Гр на всех стадиях сперматогенеза негативно влияет на высшую нервную деятельность потомства F1. У животных была нарушена как кратковременная, так и долговременная память. Наиболее серьёзно пострадали когнитивные функции мозга у самцов первого поколения из групп «сперматозоиды» и «сперматиды».

G-излучение, доза облучения 1 гр, потомки облучённых родителей, крысы вистар, психофизиологическое развитие, первое поколение (f1), сперматогенез, когнитивные функции мозга, условный рефлекс избегания (ури), челночная камера

Короткий адрес: https://sciup.org/170170171

IDR: 170170171

Текст научной статьи Условно-рефлекторная деятельность потомства первого поколения от самцов крыс, подвергшихся острому воздействию G-излучения в дозе 1 Гр (сообщение 1)

В последние годы стала актуальной проблема выяснения физиологической полноценности внешне здоровых детей – потомков отцов, облучённых в дозах, не приводящих даже к временной стерильности. Данные по этой тематике противоречивы. В ряде работ, при психологическом обследовании детей ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, было выявлено некоторое снижение интеллекта, даже у детей без выраженных пороков развития [1, 2]. Однако обследование детей и внуков работников радиохимического предприятия в России не выявило значительных нарушений в их развитии [3]. Кроме того, существует мнение, что веской причиной плохого состояния здоровья детей ликвидаторов являются нерадиационные факторы [4]. Одним из способов получения достоверной информации по этому направлению являются экспериментальные исследования на животных. В работе [5] нами было представлено состояние проблемы по этой тематике и оценено влияние однократного облучения в нестерилизующей дозе 1,5 Гр самцов крыс на психофизиологическое развитие их потомства первого и второго поколений. Важную научную и практическую значимость имеет экспериментальная оценка порогового уровня облучения, индуцирующего выявленные в указанной работе [5] нарушения. С учётом этого, целью данной работы являлось изучение влияния острого воздействия у -облучения самцов крыс Вистар в меньшей дозе (1,0 Гр) на разных стадиях сперматогенеза на способность к обучению их потомства F1.

Панфилова В.В.* - аспирант; Колганова О.И. - ст. научн. сотр., к.б.н.; Жаворонков Л.П. - зам. директора по научн. работе, д.м.н.; Павлова Л.Н. - вед. научн. сотр., к.м.н.; Иванов В.Л. - ст. научн. сотр., к.вет.н.; Палыга Г.Ф. - гл. научн. сотр., д.м.н. ФГБУ МРНЦ Минздрава России.

Методика

Половозрелых самцов крыс (F0) облучали ионизирующим излучением (установка «Луч», мощность дозы 0,003 Гр/с) и спаривали с интактными самками из расчёта 1 самец на 2 самки через разные интервалы времени после облучения, чтобы в оплодотворении участвовали половые клетки, облучённые на премейотической (сперматогонии) и постмейотических (сперматиды и сперматозоиды) стадиях сперматогенеза.

Ранее нами были подтверждены данные других исследователей [6], что способность к обучению у потомков в значительной степени зависит от способностей их родителей к обучению, и выяснено методическое значение этого обстоятельства для ряда радиобиологических опытов [7]. Поэтому до начала основной стадии эксперимента в предварительных опытах нами было протестировано по критерию выработки условного рефлекса избегания (УРИ) достаточное количество интактных самок и самцов, чтобы сформировать равноценные по исходной способности к обучению контрольные и подопытные родительские группы. В каждую группу входило примерно равное количество хорошо обучающихся и плохо обучающихся самок и самцов, все животные имели индивидуальные метки.

В соответствии с циклом сперматогенного эпителия [8, 9] для того, чтобы в оплодотворении участвовали облучённые сперматозоиды, самцов подсаживали к самкам на 5-7 сутки после облучения. Для участия в оплодотворении облучённых сперматид самцов подсаживали к самкам на 16-22 сутки после облучения. Для участия в оплодотворении облучённых сперматогони-ев самцов подсаживали к самкам через три месяца после облучения. Соответственно, потомство первого поколения было поделено на 3 подопытные группы («сперматозоиды», «сперматиды», «сперматогонии»). Наступление беременности верифицировали стандартным способом -по наличию сперматозоидов во влагалищном мазке.

В работах Суринова Б.П. с соавторами было показано [10, 11], что на интактных животных реальное воздействие могут оказывать летучие компоненты выделений облучённых животных (в частности, в наших опытах - облучённых самцов). Чтобы самок из контрольных и подопытных групп поставить в близкие условия, на период спаривания помещали клетки с контрольными животными на один стеллаж с подопытными в пределах предполагаемого воздействия летучих выделений. После оплодотворения самок опытных и контрольных групп рассаживали по одной в чистые клетки и помещали в комнату, где не было самцов.

В подопытные и контрольные группы для тестирования условно-рефлекторной деятельности из числа выживших потомков первого поколения в возрасте трёх месяцев отбирали по два внешне здоровых детеныша (самца и самку) от каждой самки-матери. Тестирование проводили дважды с интервалом в двое суток отдельно для групп самцов и самок.

Когнитивные (памятные) функции мозга оценивали по способности к выработке и воспроизведению УРИ. В экспериментах использовали стандартную методику обучения крыс в челночной камере Шаттл-бокс [12]. Данный метод позволяет судить о таких элементах высшей нервной деятельности, как закрепление условных связей и воспроизведение выработанного навыка, эмоциональное поведение и развитие стресса. В трёхканальной камере тестировали крыс с определённой последовательностью сигналов: свет+звук (условный сигнал) - 4 с, болевое электрическое раздражение (безусловный сигнал) - с 4 по 12 с; пауза - 20 с. За один сеанс крысам предъявляли по 50 сочетаний условного и безусловного раздражителей.

При анализе выработки и воспроизведения УРИ использовали ряд показателей, отражающих конечную результативность обучения (интегративные критерии), либо характеризующих скорость обучения (динамические критерии).

К интегративным критериям относили:

-

1) число нанесённых током ударов до регистрации первого УРИ - лаг-фаза обучения;

-

2) общее число УРИ за сессию;

-

3) количество перебежек в другой отсек после удара током;

-

4) число отказов (отсутствие перебежек даже на электрокожное подкрепление);

-

5) наличие крыс, имеющих серии из пяти и более УРИ подряд (критерий оценки состояния консолидации памятного следа);

-

6) среднее по группе значение латентного периода реакции избегания либо перебежки.

Показатели скорости обучения основаны на оценке параметров кривых линейной регрессии, отражающих нарастание частоты избеганий в процессе обучения. Регрессионный анализ позволяет количественно оценить различия в исходном уровне обученности и скорости обучения (по коэффициентам уравнений регрессии).

С помощью уравнений линейной регрессии оценивали:

-

1) динамику количества УРИ в процентах к максимально возможному за интервал в десять попыток с шагом в две попытки индивидуально у каждой крысы и в целом по группе;

-

2) при использовании в качестве функции отношения числа УРИ к числу совершённых попыток вычисляли также критерий 50% обученности (ОБ-50) с доверительным интервалом (число попыток до появления 50% УРИ в среднем у каждой крысы в группе);

-

3) среднее число попыток до появления первого условного рефлекса у половины крыс в группе (условное название показателя - «доля крыс»), этот показатель в сравнении с ОБ-50 позволяет оценить однородность группы (при отсутствии резкого расслоения группы показатель «доля крыс» бывает примерно вдвое меньше показателя ОБ-50). Кроме того, использовали двухфакторный дисперсионный анализ, который по критериям Фишера позволяет оценить влияние на конечный результат фактора воздействия и фактора обучения.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием ряда методов параметрической (t-критерий Стьюдента) и непараметрической (медианный критерий кси-квадрат, Х-критерий Ван дер Вардена, U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни) статистики. Значимость различий считалась достаточной при p<0,05.

Результаты

У самцов первого поколения (F1) по результатам первого тестирования (табл. 1, 2) во всех подопытных группах зарегистрировано значительно больше отказов от перебежек, чем в контрольной группе, с гораздо более низкой скоростью (коэффициенты В уравнения регрессии), нарастало количество условных рефлексов во время обучения у групп «сперматозоиды» и «сперматиды», соответственно, для достижения равного с контролем уровня обученности этим подопытным группам требовалось значительно больше сочетаний условного и безусловного стимулов, чем контрольной группе (показатель ОБ-50).

Таблица 1

Интегративные показатели результативности обучения крыс первого поколения по результатам первого тестирования

|

Группа |

Лаг-фаза |

Количество УРИ за сессию |

Количество отказов |

Латентный период УРИ (с) |

Латентный период перебежек (с) |

Число крыс с сериями УРИ |

|

Самцы F1 |

||||||

|

Биологический контроль (n=42) |

17,7±2,1 |

8,1±1,2 |

5,8±0,9 |

2,7±0,1 |

6,0±0,1 |

7/42 (17%) |

|

«Сперматозоиды» (n=24) |

20,7±2,6 |

5,4±0,9* |

8,4±1,8* |

2,5±0,1 |

6,4±0,1* |

4/24 (17%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

19,1±3,5 |

5,7±1,0 |

7,2±1,6* |

2,9±0,1 |

6,0±0,1 |

1/21 (5%) |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

12,9±2,8 |

10,3±1,8 |

8,1±1,5* |

2,1±0,1* |

6,0±0,1 |

5/21 (24%) |

|

Самки F1 |

||||||

|

Биологический контроль (n=33) |

18,6±2,6 |

9,5±1,4 |

5,3±1,0 |

2,6±0,1 |

6,0±0,1 |

9/33 (27 %) |

|

«Сперматозоиды» (n=20) |

13,4±2,6 |

8,8±1,5 |

3,4±0,9 |

2,5±0,1 |

5,7±0,1 |

2/20 (10 %) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

21,9±3,4 |

10,1±2,2 |

0,8±0,3* |

2,4±0,1 |

5,7±0,1 |

7/21 (33 %) |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

14,8±3,2 |

9,8±1,6 |

6,5±1,4 |

2,0±0,1* |

6,0±0,1 |

4/21 (19 %) |

Примечание: n – количество животных; * – значимое различие с контролем при р≤0,05.

Таблица 2

Показатели скорости обучения крыс первого поколения по результатам первого тестирования

|

Группа |

«Доля крыс» |

ОБ-50 (шаг 2) |

Уравнение регрессии нарастания УРИ по попыткам |

Критерии Фишера |

||

|

коэффициент β |

коэффициент α |

Ф1 |

Ф2 |

|||

|

Самцы F1 |

||||||

|

Биологический контроль (n=42) |

75,6±3,7 |

169±18 |

1,36±0,11 |

0,63±1,40 |

||

|

«Сперматозоиды» (n=24) |

102,6±7,1* |

253±16* |

1,04±0,09* |

– 1,52±1,19 |

7,29* |

51,9* |

|

«Сперматиды» (n=21) |

127,0±13,3* |

320±43* |

0,81±0,11* |

2,06±1,38 |

7,00* |

10,4* |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

61,3±3,1 |

134±10 |

1,83±0,17* |

– 0,23±2,18 |

7,96* |

0,17 |

|

Самки F1 |

||||||

|

Биологический контроль (n=33) |

63,0±2,4 |

137,7±14,8 |

1,75±0,14 |

– 0,72±1,71 |

||

|

«Сперматозоиды» (n=20) |

80,0±4,9* |

189,7±18,9* |

1,19±0,14* |

4,08±1,79* |

6,30* |

22,1* |

|

«Сперматиды» (n=21) |

58,8±2,4 |

117,2±8,3 |

1,90±0,20 |

– 0,89±2,46 |

6,14* |

89,3* |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

66,0±3,9 |

163,0±15,8 |

1,54±0,16 |

1,74±2,03 |

6,11* |

0,05 |

Примечание: здесь и далее Ф1 – фактор обучения, Ф2 – фактор ионизирующего облучения; n – количество животных; * – значимое различие с контролем при р≤0,05.

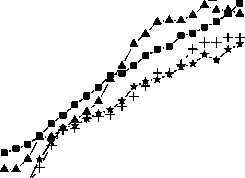

Во время второго тестирования (более информативного, чем первое) расхождение между контрольной группой самцов F1 и группами «сперматозоиды» и «сперматиды» ещё более усугубилось (табл. 3 и рис. 1А): за вторую сессию обучения у подопытных групп выработалось значительно меньше условных рефлексов, чем в контроле; выявились нарушения как в краткосрочной, так и в долгосрочной памяти – крысы этих подопытных групп начали повторное обучение с более низких стартовых позиций, чем контрольная группа, то есть они не запомнили выученный два дня назад «урок»; при повторном обучении у этих крыс было меньше серий из пяти УРИ подряд. В группе «сперматогонии» существенных отличий от контроля выявлено не было, за исключением статистически значимого увеличения числа отказов от перебежки даже на электрокожное подкрепление, что является одним из признаков стресса.

Таблица 3

Интегративные показатели результативности обучения крыс первого поколения по результатам второго тестирования

1.0 Гр., 2 тест, самцы F1

I— О •

K

1.0 Гр., 2 тест, самки F1

K

0 5 10 15 20 25

Порядковый номер шага

1--------------1--------------1--------------1--------------1--------------1--------------1--------------1--------------1--------------1--------------1

0 5 10 15 20 25

Порядковый номер шага

|

Группа |

Лаг-фаза |

Количество УРИ за сес сию |

Количество отказов |

Латентный период УРИ (с) |

Латентный период перебежек (с) |

Число крыс с сериями УРИ |

|

Самцы F1 |

||||||

|

Биологический контроль (n=42) |

3,8±0,8 |

25,5±1,9 |

2,9±0,7 |

2,6±0,1 |

5,6±0,1 |

30/42 (71 %) |

|

«Сперматозоиды» (n=24) |

10,0±2,8* |

15,4±2,0* |

10,3 ±1,9* |

2,4±0,1 |

6,2±0,1* |

8/24* (33%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

9,8±3,0 |

15,3±2,4* |

6,6 ±1,2* |

2,5±0,1 |

6,0±0,1 |

9/21 (43%) |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

4,8±1,5 |

23,4±2,3 |

7,2 ±2,0* |

2,2 ±0,1* |

5,6±0,1 |

14/21 (67%) |

|

Самки F1 |

||||||

|

Биологический контроль (n=33) |

6,1±1,5 |

24,8±2,2 |

2,7±0,6 |

2,6±0,1 |

5,8±0,1 |

23/33 (70%) |

|

«Сперматозоиды» (n=20) |

10,4±3,0 |

20,6±3,0 |

2,2±0,9 |

2,4±0,1 |

5,5±0,1 |

11/20 (55%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

5,8±1,6 |

24,4±2,6 |

0,9±0,4 |

2,4±0,1 |

5,3±0,1 |

16/21 (76%) |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

9,4±2,6 |

20,3±2,6 |

3,1±0,7 |

2,1±0,1* |

5,4±0,1 |

11/21 (52%) |

Примечание: n - количество животных; * - значимое различие с контролем при р<0,05.

А Б

Рис. 1. Динамика нарастания количества УРИ (% к максимально возможному числу УРИ за 10 попыток с шагом в 2 попытки) в процессе обучения самцов (А) и самок (Б) первого поколения в процессе второго тестирования. К - контрольная группа, 1 - группа «сперматозоиды», 2 - группа «сперматиды», 3 - группа «сперматогонии».

У самок F1 при первом тестировании только в группе «сперматозоиды» были отмечены значительные отклонения от контроля в худшую сторону: меньшая скорость обучения и соответственно более высокий показатель ОБ-50 (табл. 2). При повторной сессии обучения были обнаружены нарушения в долгосрочной памяти в группах «сперматозоиды» и «сперматогонии» (табл. 3, 4 и рис. 1Б): крысы из подопытных групп плохо запомнили предыдущий «урок»: за последние 10 попыток при первом тестировании у контрольных крыс выработалось в среднем 3,6 УРИ, у группы «сперматозоиды» - 3,3 УРИ, у группы «сперматогонии» - 3,9 УРИ; а во время первых 10 попыток при втором тестировании (через двое суток) в этих группах число УРИ соответственно составило 2,8; 1,8 и 1,5. По показателям скорости обучения заметное отставание от контрольной группы наблюдалось у крыс из группы «сперматогонии». У крыс подопытных групп отмечались также признаки эмоционального стресса, выражавшиеся в частых межсигнальных перебежках.

Таблица 4

Показатели скорости обучения крыс первого поколения по результатам второго тестирования

|

Группа |

«Доля крыс» |

ОБ-50 (шаг 2) |

Уравнение регрессии нарастания УРИ по попыткам |

Критерии Фишера |

||

|

коэффициент β |

коэффициент α |

Ф1 |

Ф2 |

|||

|

Самцы F1 |

||||||

|

Биологический контроль (n=42) |

24,5±0,9 |

46,4±4,1 |

2,13±0,17 |

28,1±2,1 |

||

|

«Сперматозоиды» (n=24) |

44,9±2,0* |

85,4±4,8* |

2,24±0,18 |

6,0±2,3* |

5,06* |

274,1* |

|

«Сперматиды» (n=21) |

46,6±2,7* |

92,4±8,1* |

1,99±0,20 |

7,9±2,6* |

5,34* |

139,5* |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

28,2±1,1 |

54,3±4,1 |

2,46±0,22 |

19,6±2,8* |

5,50* |

20,6* |

|

Самки F1 |

||||||

|

Биологический контроль (n=33) |

26,0±0,7 |

50,4±6,6 |

2,13±0,19 |

25,9±2,3 |

||

|

«Сперматозоиды» (n=20) |

34,3±1,8* |

63,9±7,1 |

2,04±0,25 |

18,7±3,2 |

5,21* |

- 0,001 |

|

«Сперматиды» (n=21) |

26,5±1,2 |

49,4±3,4 |

2,63±0,22 |

20,9±2,8 |

6,01* |

30,5* |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

34,3±1,6* |

62,9±4,8* |

2,29±0,23 |

16,3±2,9* |

6,18* |

0,16 |

Примечание: n – количество животных; * – значимое различие с контролем при р≤0,05.

Двухфакторный дисперсионный анализ, выявляя количественное влияние каждого из двух воздействующих факторов (обучение и облучение) на динамику уменьшения вариабельности численных значений времени реакции на раздражители, позволяет оценить также и совокупные результаты указанных воздействий, которые могут быть одно- и разнонаправленными. При использовании двухфакторного дисперсионного анализа (табл. 2 и 4) было обнаружено, что фактор обучения Ф1 (F-критерий Фишера) действовал на все подопытные группы примерно в равной степени значимости по сравнению с контролем, тогда как влияние фактора ионизирующего облучения Ф2 (критерий Фишера) было выражено неодинаково. При первом тестировании значимые различия с контролем были обнаружены у самок и самцов из групп «сперматозоиды» и «сперматиды», на группу «сперматогонии» фактор облучения практически не повлиял. При повторном тестировании было выявлено значительное воздействие фактора Ф2 на условно-рефлекторную деятельность самцов не только из групп «сперматозоиды» и «сперматиды», но и из группы «сперматогонии», что согласуется с повышенным количеством отказов у этих групп животных по сравнению с контролем во второй сессии тренировок. У самок значимые различия с контролем по критерию Ф2 при повторном тестировании сохранились только в группе «сперматиды».

Заключение

В результате исследований было выявлено негативное влияние облучения родителей на высшую нервную деятельность их потомков. Так, при воздействии 1 Гр на крыс-отцов снизилась способность к обучению практически у всех потомков-самцов первого поколения, причём, более выраженные нарушения условно-рефлекторной деятельности выявлены у потомков-самцов, родившихся из яйцеклеток, оплодотворённых мужскими гаметами, облучёнными на гаплоидных стадиях сперматогенеза (сперматозоиды и сперматиды). У потомков-самок ухудшение способности к обучению было выражено в меньшей степени, чем у самцов. Следует отметить выра- женные признаки эмоционального стресса у самцов и самок подопытных групп: нарушения стабильности воспроизведения выработанных УРИ во второй половине сессии тестирования, повышенная реактивность на условные и безусловные стимулы (писк, двигательное беспокойство, частое бессистемное метание по камере), ступор (отказы от перебежек даже при ударе током), частые межсигнальные перебежки.

Полученные данные по условно-рефлекторной деятельности животных первого поколения из групп «сперматозоиды» и «сперматиды» хорошо согласуются с показателями антенатального развития этих групп крысят [1]. У данной категории животных было значимо снижено число живых новорождённых в помёте в расчёте на одну самку. Однако постнатальное развитие крысят из этих подопытных групп (по физическим параметрам) не отличалось от развития контрольных животных. В нашей работе исследование когнитивных функций мозга позволило выявить значительные нарушения психического развития внешне здоровых животных. В группе «сперматогонии» [13] при исследовании внутриутробного развития была отмечена только тенденция к увеличению внутриутробной гибели плодов (за счёт повышенной предимплантацион-ной гибели), других отклонений в антенатальном и раннем постнатальном онтогенезе не выявлено. Однако в настоящей работе обнаружены отклонения от нормального развития высшей нервной деятельности у животных из группы «сперматогонии», а именно: нарушение кратковременной и долговременной памяти.

Таким образом, при облучении самцов-родителей в дозе 1 Гр повреждения генетического материала гамет возникают на всех стадиях сперматогенеза и передаются потомкам в виде снижения когнитивных функций мозга.

Поскольку нижний порог доз ионизирующего излучения, вызывающий описанные выше нарушения условно-рефлекторной деятельности, ещё не найден, целесообразно оценить эффекты от более низких доз, чем использованные нами в данной работе.

Список литературы Условно-рефлекторная деятельность потомства первого поколения от самцов крыс, подвергшихся острому воздействию G-излучения в дозе 1 Гр (сообщение 1)

- Зотова С.А. Роль радиационного фактора в формировании нервно-психических нарушений у детей, родившихся в семьях ликвидаторов аварии на ЧАЭС, и обоснование тактики диагностических и лечебно-профилактических мероприятий: автореф. дис. … канд. мед. наук. М.: ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, 2007. 27 с.

- Юлиш Е.И., Воротченкова Л.М., Пошехонов С.И., Максимова С.М., Кривущев Б.И. Отдалённые результаты динамического наблюдения за состоянием здоровья детей, родившихся в семьях участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС//Отдалённые медицинские последствия чернобыльской катастрофы: материалы II международной конференции. Киев, Украина, 1-6 июня 1998 г./Под ред. А.И. Нягу и Г.Н. Сушкевича. Киев: Чернобыльинтерформ, 1998. С. 420-421.

- Патрушева Н.В., Петрушкина Н.П., Ерохин Р.А., Федоренко Е.П., Чемарина Д.В., Серебренникова Т.Г. Физическое развитие внуков лиц, подвергавшихся профессиональному, хроническому, сочетанному радиационному воздействию//Радиация и риск. 2002. Вып. 13. С. 32-37.

- Котеров А.Н. Недооценка роли нерадиационных факторов при интерпретации причин аномалий и патологий у детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС//Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2009. № 1. С. 13-19.

- Панфилова В.В., Колганова О.И., Жаворонков Л.П., Павлова Л.Н., Палыга Г.Ф., Чибисова О.Ф. Психофизиологическое развитие первого и второго поколений самцов крыс, облучённых в дозе 1,5 Гр//Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 2. С. 101-109.

- Физиологическая генетика и генетика поведения: руководство по физиологии/Отв. ред. Л.В. Крушинский. Л.: Наука, 1981. 359 с.

- Перевезенцева О.А., Жаворонков Л.П., Колганова О.И. Влияние способности к обучению интактных и облучённых крыс-родителей на когнитивные функции их потомства//Техногенные системы и экологический риск: материалы докладов VII региональной научной конференции/Под общей ред. Г.К. Игнатенко. Ч. 3. Обнинск: ИАТЭ, 2011. С. 71-75.

- Райцина С.С. Цикл сперматогенного эпителия и кинетика сперматогенеза у млекопитающих//Успехи современной биологии. 1967. Т. 63, Вып. 1. С. 135-153.

- Рузен-Ранге Э. Сперматогенез у животных/Пер. с англ. Л.В. Даниловой. М.: Мир, 1980. 255 с.

- Cуринов Б.П., Исаева В.Г., Духова Н.Н. Пострадиационные летучие выделения мышей: сингенные и аллогенные иммунные и поведенческие эффекты//Бюлл. экспер. биологии и медицины. 2004. № 10. С. 432-434.

- Cуринов Б.П., Исаева В.Г., Духова Н.Н. Сингенные и аллогенные иммуносупрессивные эффекты пострадиационных летучих выделений мышей//Радиац. биология. Радиоэкология. 2004. Т. 44, № 4. С. 387-391.

- Навакатикян М.А. Методика изучения оборонительных условных рефлексов активного избегания//Журнал высшей нервной деятельности. 1992. Т. 42, № 4. С. 812-818.

- Дергилев А.А., Палыга Г.Ф., Чибисова О.Ф., Иванов В.Л., Панфилова В.В., Жаворонков Л.П. Радиация и сперматогенез: экспериментальная оценка онтогенетических эффектов при остром облучении в нестерилизующих дозах//Радиация и риск. 2012. Т. 21, № 4. С. 51-60.