Условно-рефлекторная деятельность потомства второго поколения от самцов крыс, подвергшихся острому воздействию G-излучения в дозе 1 Гр (сообщение 2)

Автор: Панфилова В.В., Колганова О.И., Жаворонков Л.П., Павлова Л.Н., Чибисова О.Ф.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Имеющиеся экспериментальные данные о результатах воздействия радиации на животных не позволяют однозначно утверждать, что возможна передача нарушений высшей нервной деятельности от облучённых родителей поколениям их потомков. Целью настоящей работы явилось изучение влияния общего облучения ( 60Со, доза 1,0 Гр, мощность дозы 0,003 Гр/с) самцов крыс Вистар в дозе 1,0 Гр на психофизиологическое развитие их потомства второго поколения (F2). В экспериментах использовали три варианта скрещивания: 1) самок первого поколения спаривали с интактными самцами, в результате получали потомство F2 по материнской линии; 2) самцов первого поколения спаривали с интактными самками, в результате получали потомство F2 по отцовской линии; 3) самок первого поколения спаривали с самцами первого поколения, в результате получали потомство F2, оба родителя которых произошли от облучённых отцов. Оценку когнитивных функций мозга потомства второго поколения проводили по тесту выработки условного рефлекса избегания (УРИ) в челночной камере. Полученные данные показали, что наследуемые нарушения от первого поколения ко второму в большей степени передаются по линии отца, чем по линии матери. В случае, если оба родителя первого поколения произошли от облучённых отцов, то у потомков второго поколения нарушения, возникшие у родителей, усиливаются.

G-излучение, доза 1 гр, крысы вистар, второе поколение, отцовская линия, материнская линия, когнитивные функции мозга, условный рефлекс избегания (ури), челночная камера, психофизиологическое развитие, сперматогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/170170172

IDR: 170170172

Текст научной статьи Условно-рефлекторная деятельность потомства второго поколения от самцов крыс, подвергшихся острому воздействию G-излучения в дозе 1 Гр (сообщение 2)

Развитие цивилизации, сопровождающееся широким использованием атомной энергии, превратило ионизирующее излучение в глобальный экологический фактор, который затрагивает судьбы многих семей. Прогноз состояния когнитивных функций мозга будущих поколений людей, прародители которых подверглись облучению ионизирующим излучением, является составной частью научной проблемы генетических последствий воздействия радиации. Особенно актуальной эта задача стала сейчас, когда в нашей стране уже появилось второе поколение потомков (внуки) людей, облучённых в результате ядерных взрывов на полигоне в Семипалатинске, инциденте на ПО «Маяк» и аварии на Чернобыльской АЭС [1, 2]. В силу специфики человека как объекта исследований, важным инструментом изучения наследования нарушений, возникших в результате облучения, являются эксперименты на животных, которые позволяют выявить общие закономерности пострадиационных эффектов у млекопитающих.

В первом сообщении [3] нами было показано, что облучение самцов крыс Вистар в дозе 1 Гр значительно ухудшает когнитивные функции потомства первого поколения.

В данной работе по результатам экспериментальных исследований оценено, насколько изменится способность к обучению у потомков второго поколения (F2) облучённых самцов-прародителей при разных вариантах скрещивания потомков первого поколения (F1), а также выяснить, кто вносит больший вклад в передачу возможных нарушений потомкам второго поколения – мать или отец. В опытах использовали три варианта скрещивания:

-

1) самки первого поколения (F1 $) + интактные самцы, в результате получали потомство F2 по материнской линии (группа «Fl-мама»);

-

2) самцы первого поколения (F1 J) + интактные самки, в результате получали потомство F2 по отцовской линии (группа «Fl-папа»);

-

3) самки первого поколения (F1 $) + самцы первого поколения (F1 J), в результате получали потомство F2, оба родителя которых произошли от облучённых отцов (группа F1 + F1).

Методика

Методика облучения самцов-прародителей и методика тестирования условно-рефлекторной деятельности подробно описана в Сообщении 1 [3].

Для получения потомства второго поколения от каждой самки-прародительницы брали по два внешне здоровых детёныша первого поколения разного пола. Их доращивали до взрослого состояния и скрещивали таким образом, чтобы в группы второго поколения попадало равное количество потомков от различных по когнитивным функциям мозга прародителей. При этом следили, чтобы не было скрещивания между сибсами. Отбор контрольной группы второго поколения осуществляли аналогичным образом.

Результаты и обсуждение

При сравнении между собой потомства второго поколения по различным линиям выяснилось, что меньше всего пострадала способность к обучению у потомков по материнской линии как у самцов, так и у самок.

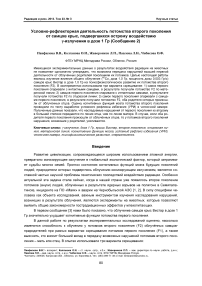

У самцов F2 по материнской линии (группа «F1-мама») при первом тестировании (табл. 1) отмечено удлинение лаг-фазы во всех подопытных группах и уменьшение количества условных рефлексов избегания (УРИ) в группах «сперматозоиды» и «сперматогонии». Динамические критерии обучения отличались от контрольных только в группах «сперматозоиды» и «сперматого-нии». Однако при втором тестировании (табл. 2, рис. 1А) различия между подопытными и контрольной группами заметно сгладились.

Таблица 1

Влияние облучения в дозе 1,0 Гр на условно-рефлекторную деятельность крыс второго поколения (материнская линия) по результатам первого тестирования

|

Группа |

Лаг-фаза |

Общее количество УРИ |

Количество отказов |

Латентный период УРИ |

Латентный период перебежек |

ОБ-50 (шаг 2) |

Число крыс с сериями УРИ |

|

Самцы F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=28) |

7,6±1,8 |

12,4±1,9 |

8,3±1,6 |

2,4±0,1 |

6,2±0,1 |

120±21 |

7/28 (25%) |

|

«Сперматозоиды» (n=21) |

19,2±3,7* |

7,0±1,9* |

10,8±2,1 |

2,5±0,1 |

6,0±0,1 |

223±37* |

3/21 (14%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

17,0±3,1* |

9,7±1,8 |

4,8±1,7 |

2,6±0,1 |

5,9±0,1 |

126±8 |

5/21 (24%) |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

15,4*± 3,1 |

7,5*± 1,4 |

12,1±1,9 |

2,4±0,1 |

6,5*± 0,1 |

198*± 17 |

3/21 (14%) |

|

Самки F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=24) |

8,8±2,4 |

14,8±2,1 |

3,4±1,0 |

2,5±0,1 |

5,9±0,1 |

89±11 |

10/24 (42%) |

|

«Сперматозоиды» (n=21) |

23,8*± 3,3 |

6,9*± 1,6 |

6,9±1,6 |

2,0*± 0,1 |

5,9±0,1 |

168*± 10 |

3/21* (14%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

11,9±2,9 |

13,0±1,8 |

2,6±0,8 |

2,3±0,1 |

5,9±0,1 |

109±7 |

3/21* (14%) |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

15,5±3,3 |

8,3*± 1,7 |

10,7* ±2,2 |

2,3±0,1 |

6,2±0,1 |

183* ±18 |

4/21 (19%) |

Примечание: n - количество животных; * - значимое различие с контролем при р<0,05.

Таблица 2

Влияние облучения в дозе 1,0 Гр на условно-рефлекторную деятельность крыс второго поколения (материнская линия) по результатам второго тестирования

1.0 Гр., 2 тест, самцы F2 (группа F1-мама);

0 5 10 15 20 25

Порядковый номер шага

K

1.0 Гр, 2 тест, самки F2

(группа F1-мама)

0 5 10 15 20 25

Порядковый номер шага

|

Группа |

Лаг-фаза |

Общее количество УРИ |

Количество отказов |

Латентный период УРИ |

Латентный период перебежек |

ОБ-50 (шаг 2) |

Число крыс с сериями УРИ |

|

Самцы F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=28) |

7,1±2,4 |

23,8±2,5 |

6,2±1,1 |

2,4±0,1 |

6,0±0,1 |

52,2±8,9 |

17/28 (61%) |

|

«Сперматозоиды» (n=21) |

12,3*± 2,5 |

19,2±3,1 |

7,4±1,4 |

2,0*± 0,1 |

6,0±0,1 |

64,0±4,6 |

12/21 (57%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

12,1±3,0 |

19,1±2,8 |

4,7±2,0 |

2,5±0,1 |

5,6*± 0,1 |

64,5±4,6 |

11/21 (52%) |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

8,4±2,5 |

19,2±2,7 |

9,1*± 1,3 |

2,4±0,1 |

6,4*± 0,1 |

69,9±6,3 |

12/21 (57%) |

|

Самки F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=24) |

6,7±2,2 |

22,7±2,8 |

3,3±1,2 |

2,4±0,1 |

5,8±0,1 |

56,0±9,1 |

15/24 (63%) |

|

«Сперматозоиды» (n=21) |

11,1* ± 2,4 |

18,4±2,6 |

4,1±1,3 |

2,1*± 0,1 |

5,7±0,1 |

65,4±3,5 |

11/21 (52%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

9,0±3,1 |

26,0 ±3,3 |

3,3±1,4 |

2,1*± 0,1 |

5,5*± 0,1 |

42,9±4,8 |

14/21 (67%) |

|

«Сперматогонии» (n=21) |

8,4±2,4 |

18,7±3,2 |

9,2*± 2,5 |

2,4±0,1 |

6,0±0,1 |

77,4±11,9 |

8/21 (38%) |

Примечание: n – количество животных; * – значимое различие с контролем при р≤0,05.

А Б

Рис. 1. Динамика нарастания количества УРИ (% к максимально возможному числу УРИ за 10 попыток с шагом в 2 попытки) в процессе обучения самцов (А) и самок (Б) второго поколения по материнской линии во время второго тестирования. К – контрольная группа, 1 – группа «сперматозоиды», 2 – группа «сперматиды», 3 – группа «сперматогонии».

У самок F2 по материнской линии при первом тестировании различия между подопытными и контрольной группами как по интегральным, так и по динамическим критериям были значительными (табл. 1). Однако, как и у самцов, при повторном тестировании эти различия стали менее выраженными (табл. 2, рис. 1Б). Статистически значимое снижение скорости обучения во втором тестировании (коэффициент В уравнения регрессии) зарегистрировано только у самок, родившихся в группе «сперматогонии», у них же было увеличено количество отказов, что свидетельствует о заметно худшей обучаемости этой группы по сравнению с контролем.

Значительно более выражено снизилась способность к обучению у потомков второго поколения по отцовской линии («F1-папа»).

При первом тестировании (табл. 3) у потомков F2-самцов по отцовской линии отмечено более позднее начало выработки УРИ (удлинена лаг-фаза обучения) в группах «сперматозоиды» и «сперматиды». Кроме того, в группе «сперматозоиды» снижена скорость обучения и больше отказов от перебежки.

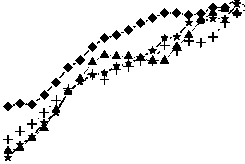

У потомков F2-самцов по отцовской линии при повторном тестировании в группах «сперматозоиды» и «сперматиды» резко снизилось количество УРИ и увеличилось количество отказов по сравнению с контрольной группой (табл. 4). У этих групп отмечено нарушение краткосрочной памяти: значительно меньше, чем у контроля, серий с пятью и более УРИ подряд. По показателям, отражающим динамику обучения, эти группы также отличались от контроля (рис. 2А).

Таблица 3

Влияние облучения в дозе 1,0 Гр на условно-рефлекторную деятельность крыс второго поколения (отцовская линия) по результатам первого тестирования

Примечание: n – количество животных; * – значимое различие с контролем при р≤0,05.

|

Группа |

Лаг-фаза |

Общее количество УРИ |

Количество отказов |

Латентный период УРИ |

Латентный период перебежек |

ОБ-50 (шаг 2) |

Число крыс с сериями УРИ≥5 |

|

Самцы F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=49) |

9,4±1,3 |

12,2±1,3 |

6,4±1,1 |

2,4±0,1 |

6,0±0,1 |

113±11 |

13/49 (27%) |

|

«Сперматозоиды» (n=24) |

17,8±2,8 |

6,0±1,3 |

15,4*± 1,8 |

2,5±0,1 |

7,1*± 0,1 |

247*± 24 |

2/24 (8%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

18,3±3,0 |

10,0±1,5 |

7,0*± 1,6 |

2,6±0,1 |

6,4*± 0,1 |

120±5 |

5/21 (24%) |

|

«Сперматогонии» (n=22) |

14,0±2,0 |

11,0±1,1 |

6,0±1,8 |

2,8±0,1 |

5,8±0,1 |

112±3 |

2/22 (9 %) |

|

Самки F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=44) |

8,5±1,4 |

15,8±1,5 |

2,8±0,6 |

2,4±0,1 |

5,8±0,1 |

84±7 |

18/44 (41%) |

|

«Сперматозоиды» (n=21) |

15,6*± 2,4 |

6,1*± 1,3 |

9,3*± 1,7 |

2,7*± 0,1 |

6,6*± 0,1 |

282*± 40 |

3/21* (14%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

12,6±2,9 |

7,3*± 1,2 |

6,5*± 1,3 |

2,7*± 0,1 |

6,0±0,1 |

232*± 20 |

1/21* (5%) |

|

«Сперматогонии» (n=23) |

12,8±2,2 |

13,9±1,9 |

2,6±0,5 |

2,8*± 0,1 |

5,6±0,1 |

86±4 |

10/23 (43%) |

Таблица 4

Влияние облучения в дозе 1,0 Гр на условно-рефлекторную деятельность крыс второго поколения (отцовская линия) по результатам второго тестирования

|

Группа |

Лаг-фаза |

Общее коли- |

Количество |

Латентный |

Латентный |

ОБ-50 |

Число крыс |

|

чество УРИ |

отказов |

период УРИ |

период перебежек |

(шаг 2) |

с сериями УРИ |

||

|

Самцы F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=49) |

5,4±1,2 |

26,6±1,8 |

4,6±0,8 |

2,5±0,1 |

5,8±0,1 |

42±4 |

33/49 (67%) |

|

«Сперматозоиды» (n=24) |

8,6±2,8 |

14,3*± 2,3 |

10,5*± 1,6 |

2,4±0,1 |

6,4*± 0,1 |

128*± 18 |

6/24* (25%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

12,6±3,8 |

15,8*± 2,7 |

9,1*± 1,7 |

2,7±0,1 |

6,0±0,1 |

93*± 10 |

9/21* (43%) |

|

«Сперматогонии» (n=22) |

3,4±0,9 |

29,3±2,2 |

3,3±1,4 |

2,8*± 0,1 |

5,3*± 0,1 |

35±2 |

18/22 (82%) |

|

Самки F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=44) |

4,8±1,3 |

27,1±2,1 |

2,4±0,7 |

2,4±0,1 |

5,6±0,1 |

41±5 |

31/44 (70%) |

|

«Сперматозоиды» (n=21) |

7,0±2,3 |

17,3*± 2,9 |

8,9*± 2,0 |

2,4±0,1 |

6,1*± 0,1 |

84*± 12 |

7/21* (33%) |

|

«Сперматиды» (n=21) |

7,2±1,8 |

23,4±3,0 |

2,6±0,8 |

2,5±0,1 |

5,6±0,1 |

52±4 |

13/21 (62%) |

|

«Сперматогонии» (n=23) |

9,4±2,7 |

26,1±2,9 |

0,7±0,2 |

2,4±0,1 |

5,2*± 0,1 |

44±3 |

17/23 (74%) |

Примечание: n – количество животных; * – значимое различие с контролем при р≤0,05.

У потомков-самок отцовской линии существенные негативные отличия от контроля при втором тестировании были зарегистрированы в группе «сперматозоиды» как по интегральным, так и по динамическим критериям (табл. 4, рис. 2Б). У этих же животных была нарушена сохранность выработанного навыка.

Значительно снизилась способность к обучению у потомков второго поколения, оба родителя которых родились от крыс-самцов, облучённых в дозе 1,0 Гр.

1.0 Гр., 2 тест, самцы F2 (группа F1-папа)

K

bi ■

1.0 Гр, 2 тест, самки F2

0 5 10 15 20 25

Порядковый номер шага

0 5 10 15 20 25

Порядковый номер шага

А Б

Рис. 2. Динамика нарастания количества УРИ в процессе обучения самцов (А) и самок (Б) второго поколения по отцовской линии во время второго тестирования. К - контрольная группа, 1 - группа «сперматозоиды», 2 - группа «сперматиды», 3 - группа «сперматогонии».

У потомков F2-самцов из линии (F1 $+F1 J) во всех подопытных группах во время первого тестирования значительно удлинена лаг-фаза, то есть первые УРИ появляются гораздо позднее, чем в контрольной группе (табл. 5). В группах «сперматиды» и «сперматогонии» статистически значимо снижено общее количество УРИ за сессию, а в группах «сперматозоиды» и «сперматиды» наблюдается большое количество отказов от перебежки. Кроме того, скорость обучения, оценённая по коэффициенту В в уравнениях линейной регрессии, описывающих нарастание количества успешных условных ответов, в группах «сперматиды» и «сперматогонии» также значительно отличалась от скорости обучения контрольной группы в худшую сторону (коэффициент В для групп «сперматиды», «сперматогонии» и «контроль» составлял 1,33, 1,31, и 1,90 соответственно). О существенно худшей обучаемости подопытных групп свидетельствует также показатель «ОБ-50».

Таблица 5

Влияние облучения в дозе 1,0 Гр на условно-рефлекторную деятельность крыс второго поколения (линия обоих родителей) по результатам первого тестирования

|

Группа |

Лаг-фаза |

Количество УРИ |

Количество отказов |

Латентный период УРИ |

Латентный период перебежек |

ОБ-50 (шаг 2) |

Число крыс с сериями УРИ |

|

Самцы F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=49) |

9,4±1,3 |

12,2±1,3 |

6,4±1,1 |

2,4±0,1 |

6,0±0,1 |

113±11 |

13/49 (27%) |

|

«Сперматозоиды» (n=20) |

21,4±3,6* |

8,4±1,9 |

11,2±2,1* |

2,2±0,1 |

6,7±0,1* |

160±15 |

3/20 (15%) |

|

«Сперматиды» (n=23) |

21,3±3,1* |

6,5±1,6* |

8,9± 1,6* |

2,6±0,1 |

6,6±0,1* |

201±18* |

4/23 (17%) |

|

«Сперматогонии» (n=24) |

23,0±3,7* |

7,2±1,3* |

4,2±1,0 |

2,5±0,1 |

6,2±01 |

212±18* |

4/24 (17%) |

|

Самки F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=44) |

8,5±1,4 |

15,8±2,9 |

2,8±0,6 |

2,4±0,1 |

5,8±0,1 |

84±7 |

18/44 (41%) |

|

«Сперматозоиды» (n=24) |

15,3±3,2* |

8,2±1,7 |

9,1±1,8* |

2,4±0,1 |

6,4±0,1* |

195±22* |

3/24* (13%) |

|

«Сперматиды» (n=24) |

17,3±2,9* |

7,5±1,2* |

4,3±1,0* |

2,7±0,1* |

5,8±0,1 |

177±10* |

4/24 (17%) |

|

«Сперматогонии» (n=24) |

21,3±3,2* |

7,6±1,4* |

6,3±1,5* |

2,5±0,1 |

5,8±0,1 |

175±12* |

3/24* (13%) |

Примечание: n - количество животных; * - значимое различие с контролем при р<0,05.

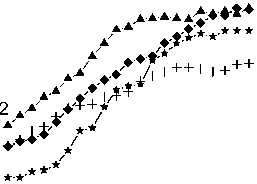

У потомков-самцов F2 из линии (F1 $+F1 J) за вторую сессию тестирования в группах «сперматозоиды» и «сперматиды» зарегистрировано меньшее количество УРИ по сравнению с контролем (табл. 6, рис. 3А). Показатели динамики обучения в этих группах также значительно хуже показателей контроля. В группе «сперматозоиды» у самцов к тому же была статистически значимо снижена скорость обучения и увеличено количество отказов.

Таблица 6

Влияние облучения в дозе 1,0 Гр на условно-рефлекторную деятельность крыс второго поколения (линия обоих родителей) по результатам второго тестирования s 50

ш 40

¥ 30

о 20

^ ■

1.0 Гр., 2 тест, самцы F2 (группа F1+F1)

>t

K

§ 50

ш 40

У 30

§ 20

о bi ■

1.0 Гр, 2 тест, самки F2 (группа F1+F1)

K

0 5 10 15 20 25

Порядковый номер шага

0 5 10 15 20 25

Порядковый номер шага

|

Группа |

Лаг-фаза |

Количество УРИ |

Количество отказов |

Латентный период УРИ |

Латентный период перебежек |

ОБ-50 (шаг 2) |

Число крыс с сериями УРИ |

|

Самцы F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=49) |

5,4±1,2 |

26,6±1,8 |

4,6±0,8 |

2,5±0,1 |

5,8±0,1 |

42±4 |

33/49 (67%) |

|

«Сперматозоиды» (n=20) |

8,9±2,4 |

17,4±3,2* |

11,6±2,0* |

2,4±0,1 |

6,7±0,1* |

82±12* |

8/20* (40%) |

|

«Сперматиды» (n=23) |

9,3±2,4 |

17,0±2,7* |

7,7±1,8 |

2,6±0,1 |

5,9±0,1 |

83±8* |

12/23 (52%) |

|

«Сперматогонии» (n=24) |

7,8±1,6 |

23,5±2,7 |

4,8±1,3 |

2,4±0,1 |

5,7±0,1 |

52±4 |

16/24 (67%) |

|

Самки F2 |

|||||||

|

Биологический контроль (n=44) |

4,8±1,3 |

27,1±2,1 |

2,4±0,7 |

2,4±0,1 |

5,6±0,1 |

41±5 |

31/44 (70%) |

|

«Сперматозоиды» (n=24) |

9,2±2,7 |

16,6±2,8* |

6,9±1,7* |

2,2±0,1 |

6,1±0,1* |

89±12* |

8/24 (33%) |

|

«Сперматиды» (n=24) |

7,7±2,1 |

19,7±2,5* |

4,2±1,7 |

2,5±0,1 |

5,5±0,1 |

64±5 |

11/24 (46%) |

|

«Сперматогонии» (n=24) |

7,3±2,7 |

19,6±2,7* |

7,3±2,1 |

2,6±0,1* |

5,7±0,1 |

70±7 |

11/24 (46%) |

Примечание: n – количество животных; * – значимое различие с контролем при р≤0,05.

А Б

Рис. 3. Динамика нарастания количества УРИ в процессе обучения самцов (А) и самок (Б) второго поколения по линии обоих родителей во время второго тестирования. К – контрольная группа, 1 – группа «сперматозоиды», 2 – группа «сперматиды», 3 – группа «сперматогонии».

У самок F2 из линии (F1 ♀+F1 ♂) при первом тестировании во всех подопытных группах значимо меньше общее число УРИ за сессию, зато значительно больше – число отказов (табл. 5). По всем критериям динамики обучения подопытные группы также значительно отличаются от контрольной группы. Так, например, коэффициент В в уравнениях линейной регрессии, описывающих нарастание количества УРИ, для групп «сперматозоиды», «сперматиды», «сперматогонии» и «контроль» составлял 1,02; 1,36; 1,32 и 2,26 соответственно.

У потомков-самок F2 из линии (F1 ♀+F1 ♂) при повторном тестировании отмечено снижение числа УРИ по сравнению с контролем во всех подопытных группах (табл. 6, рис. 3Б). Скорость обучения в подопытных группах также значительно отличалась от скорости обучения контроля в худшую сторону (коэффициент В для групп «сперматозоиды», «сперматиды», «сперма-тогонии» и «контроль» во втором тестировании – 1,33; 1,80; 1,68 и 2,38 соответственно). У са- мок из подопытных групп снижена сохранность и воспроизведение выработанного навыка – в этих группах значительно меньше животных с сериями УРИ по сравнению с контролем.

При сравнении способности к обучению животных второго поколения по материнской и отцовской линии можно заметить, что наследственные изменения генома передаются в большей степени от самцов F1, чем от самок F1. Наши наблюдения согласуются с выводом Нефёдова И.Ю. [4] для потомков облучённых крыс-родителей, сделанного на основании изучения соматических показателей потомства. Он установил, что в первом поколении потомства облучённых родителей носителями наследственных пострадиационных нарушений, которые могут быть переданы второму поколению, являются в большей степени самцы, чем самки.

При изучении обучаемости потомков линии обоих родителей (группа F1 ♀+F1 ♂) напрашивается вывод, что наследственные нарушения, возникшие у самцов и самок первого поколения, у их потомков второго поколения частично суммируются. Особенно это заметно при сравнении обучаемости самок F1 (сообщение 1, рис. 1А) и самок F2 (данная работа, рис. 3Б).

В научной литературе имеется довольно устоявшееся мнение, что внутриутробное облучение родителей приводит к наследственной передаче различных нарушений потомкам, а возможность трансгенерационной передачи нарушений потомкам родителей, облучённых во взрослом состоянии до зачатия, дискутируется [5]. Ранее на крысах Вистар нами было экспериментально показано, что при внутриутробном облучении родителей нарушения высшей нервной деятельности наступают у их потомков как по материнской, так и по отцовской линии [6]. В данной работе выяснено, что генетические нарушения, полученные самцами-прародителями в результате облучения как внутриутробно, так и во взрослом состоянии, передаются не только потомкам первого поколения, но и потомкам второго поколения, что выражается в значительном нарушении когнитивных функций мозга потомков.

Таким образом, в нашей работе показано, что наследуемые нарушения от первого поколения ко второму в большей степени передаются по линии отца, чем по линии матери. При этом, если оба родителя первого поколения произошли от облучённых отцов, то у потомков второго поколения нарушения, возникшие у родителей, частично суммируются.

Список литературы Условно-рефлекторная деятельность потомства второго поколения от самцов крыс, подвергшихся острому воздействию G-излучения в дозе 1 Гр (сообщение 2)

- Балева Л.С. Определение групп риска возникновения радиационно-индуцированной и соматической патологии у детей, подвергшихся воздействию радиации, в том числе потомков первого-второго поколений, рождённых у облучённых родителей, и обоснование необходимой медицинской помощи на этапах наблюдения/Отв. редактор Балева Л.С.: пособие для врачей. М., 2007. 19 с.

- Ермалицкий А.П. Обеспечение эффективности радиационно-гигиенических мер при защите репродуктивного здоровья мужчин, работающих в контакте с ионизирующим излучением: автореф. дис.. канд. мед. наук. М.: ГНЦ ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 2012. 29 с.

- Панфилова В.В., Колганова О.И., Жаворонков Л.П., Павлова Л.Н., Иванов В.Л., Палыга Г.Ф. Условно-рефлекторная деятельность потомства первого поколения от самцов крыс, подвергшихся острому воздействию g-излучения в дозе 1 Гр (Сообщение 1)//Радиация и риск. 2014. Т. 23, № 3. С. 70-79.

- Нефёдов И.Ю. Наследственные последствия облучения обоих родителей (экспериментальное исследование на крысах линии Вистар): автореф. дис.. д-ра биол. наук. Обнинск, 1998. 52 с.

- Котеров А.Н., Бирюков А.П. Дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Сообщение 1. Оценка принципиальной возможности зарегистрировать радиационные эффекты (Обзор)//Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2012. Т. 57, № 1. С. 58-79.

- Павлова Л.Н., Жаворонков Л.П., Палыга Г.Ф., Колганова О.И., Глушакова В.С., Чибисова О.Ф., Иванов В.Л. Психофизиологическое развитие двух поколений потомства самок крыс, хронически облучённых в дозе 1 Гр во время беременности, и возможность его модификации с помощью меланина//Радиационная биология. Радиоэкология. 2007. Т. 47, № 2. С. 171-180.