Успех снижения массы миокарда левого желудочка у больных артериальной гипертензией с различным темпераментом и уровнем тревожности

Автор: Усенко Геннадий Александрович, Усенко Андрей Геннадьевич, Васендин Дмитрий Викторович, Иванов Сергей Владимирович, Величко Олег Викторович, Нищета Викторович, Козырева Татьяна Юрьевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 (133), 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - оценка эффективности целенаправленной антигипертензивной терапии (Ц-АГТ), основанной и не основанной (Э-АГТ) на коррекции симпатикотонии у пациентов с холерическим (Х) и сангвиническим (С) темпераментом, а также активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) у флегматиков (Ф) и меланхоликов (М) на примере снижения массы (ММЛЖ) и индекса массы (ИММЛЖ) миокарда левого желудочка (ЛЖ). Исследовали мужчин (средний возраст 54,2 ± 1,8 года): 447 здоровых и 824 пациента, страдающих АГ-II в течение 11,6 ± 1,4 года, с превалированием Х-, С-, Ф- и М-темперамента с высокой (ВТ) и низкой (НТ) тревожностью. Депрессивность легкой степени обнаружена только у ВТ/Ф и ВТ/М. В течение 18 месяцев лица основной группы Х и С получали β-адреноблокаторы (БАБ) + диуретик + анксиолитик (сибазон), а Ф и М - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) + диуретик + антидепрессант (коаксил) (варианты Ц-АГТ). Лица группы сравнения получали такие же препараты и дозы, но ВТ (НТ) Х и С - иАПФ, а Ф и М - БАБ. В отличие от Э-АГТ, Ц-АГТ сочеталась с более ранним (на 6 месяцев) и более выраженным приближением ММЛЖ, ИММЛЖ, систолической и диастолической функции к таковым у здоровых лиц соответствующего темперамента и тревожности.

Гипертония, психосоматический статус, снижение гипертрофии левого желудочка

Короткий адрес: https://sciup.org/14750431

IDR: 14750431 | УДК: 616.12-008.331.1-08.039-57

Текст научной статьи Успех снижения массы миокарда левого желудочка у больных артериальной гипертензией с различным темпераментом и уровнем тревожности

Гипертоническая (ГБ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимают ведущее место в структуре заболеваемости и смертности трудоспособного населения [9]. Психологическое, физиологическое напряжение сочетаются со смещением равновесности отделов вегетатив- ной нервной системы (ВНС) в сторону превалирования симпатического (SNS), повышением содержания кортизола и альдостерона в крови и снижением содержания инсулина и времени свертывания [6], [10]. У ряда больных ГБ или ИБС эти процессы приводят к развитию острого

инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения с транзиторным или фатальным исходом [4]. В современных условиях усилия антигипертензивной терапии (АГТ) направлены на блокаду гиперсимпатикотонии, активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, коррекцию нарушений гомеостаза [3]. Однако иАПФ и БАБ назначаются эмпирически, без уточнения баланса отделов ВНС, превалирования РААС над активностью гипоталамо-ги-пофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) или наличия тревожности, депрессивности. Несмотря на успехи АГТ, эффективность лечения часто ниже ожидаемой [3], [13]. К причинам снижения терапевтического эффекта можно отнести низкую приверженность больных к лечению и недостаточное внимание врачей к особенностям психосоматического статуса больного при назначении терапии: назначаются фиксированные и нефиксированные группы гипотензивных средств одной большой группе больных ГБ, редко разделяя ее по особенностям психосоматического статуса. Накопленный опыт показывает возможность адресного назначения препаратов с учетом особенностей психосоматического статуса пациента по темпераменту, тревожности [9], а также блокирующих нежелательные сдвиги в ВНС, РААС и ГГНС.

Цель работы – оценить эффективность АГТ, основанной и не основанной на целенаправленной коррекции симпатикотонии у одних больных и активности РААС – у других на примере снижения массы миокарда левого желудочка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В период с 1999 по 2012 год в условиях поликлиники обследованы 824 инженерно-технических работника (ИТР) – мужчины в возрасте 44– 62 лет (54 ± 1,8 года), у которых обнаружена ГБ-II, степень 2, риск 3. Длительность заболевания – 11,6 ± 1,4 года. Наличие эссенциальной АГ устанавливали по критериям [5]. У ИТР отсутствовали проявления сопутствующей патологии. Контролем служили 447 здоровых мужчин, совместимых по основным антропосоциальным показателям. Все исследования проводили с 8.00 до 10.00 утра, натощак. Превалирующий темперамент – холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический – определяли с использованием психологического теста Дж. Айзенка и А. Белова [7] путем 3-кратного тестирования до лечения (0) и через 3, 6, 9, 12 и 18 месяцев АГТ. Прямой аналогии с личностью типа «А», «Б» или «Д» не найдено [8]. Величину реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности определяли по [12]. Различия между РТ и ЛТ были недостоверны. К НТ отнесены ИТР, набравшие 32,0 ± 0,6 баллa, к ВТ – от 42,8 ± 0,4 балла и выше. Наличие депрессии определяли по методике [2], где состояние без депрессии определяли при 20–50 баллах; от 51 до 59 – легкая степень депрессии. Последняя отмечена толь- ко у ВТ/Ф и ВТ/М. По заключению психоневрологов, ВТ-пациенты в стационарном лечении не нуждались. ВТ/Х и ВТ/С назначали анксиолитик (Ах), а ВТ/Ф и ВТ/М – антидепрессант (Ад). Из Ах в 96 % назначали сибазон по 2,5 мг утром и на ночь. Из Ад в 96 % назначали коаксил по 12,5 мг утром и на ночь (в 4 % – золофт, по 25 мг/сут.). Назначение Ах и Ад водителям и НТ-лицам не показано [9]. Значения исходного вегетативного тонуса свидетельствовали о том, что у Х и С достоверно превалировал SNS, а у Ф и М – парасимпатический (PSNS) отдел ВНС. Всем обследуемым проводилась эхокардиография (ЭхоКГ) на аппарате «Siemens Sonoline G 50» с использованием мультичастотного секторного датчика Р4-2. При этом в В-режиме определяли конечные диастолический (КДО, мл) и систолический (КСО, мл) объемы, фракцию выброса (ФВ, %) ЛЖ, ударный (УОК, мл) и минутный (МОК, л) объемы кровотока. В М-режиме измеряли конечный диастолический (КДР) и систолический (КСР) размеры, диастолическую и систолическую толщину задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ). Массу миокарда ЛЖ (г) вычисляли на основании его длины и толщины по короткой оси из парастернального доступа по формуле: 1,04 × [(ТМЖП + ТЗСЛЖ + КДР)3 – КДР3] – 13,6 (г), где ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки (МЖП); индекс ММЛЖ (ИММЛЖ, г/м2) рассчитывали по отношению ММЛЖ к площади тела (м2) [11]. За нормальные значения ММЛЖ и ИММЛЖ у мужчин принято: менее 180 г и 134 г/м2 соответственно [5]. Для оценки сократительной функции ЛЖ использовалась величина ФВ и фракция укорочения (ФУ, %) ЛЖ. Величина соотношения ТМЖП/ ТЗСЛЖ оказалась менее 1,5, что говорит об отсутствии асимметричной гипертрофии МЖП [11]. При ЭхоКГ оценка диастолической дисфункции ЛЖ смещается с характера трансмитрального кровотока на оценку давления наполнения ЛЖ. При этом характеристика диастолической функции (ДФ) ЛЖ должна начинаться с оценки основной – систолической – функции ЛЖ [2]. Из параметров, характеризующих диастолическую функцию сердца, оценивалась максимальная скорость трансмитрального кровотока – пик Е (Е, см/с) и скорость кровотока в систолу предсердий – пик А (А, см/с), а также коэффициент соотношения Е/А (усл. ед.). Признаком снижения ДФ считают снижение коэффициента Е/А менее 1 в сочетании с оценкой систолической функции [1]. Из нарушений ДФ учитывали только первый тип.

Обоснование вариантов АГТ

С 2004 по 2012 год назначение АГТ проводилось в рамках 6 групп препаратов, согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 254 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией». В начале исследования (1999–2004 годы) назначение препаратов АГТ было эмпирическим.

Однако анализ эффективности АГТ показал, что число случаев осложнений в группах с активностью SNS-отдела у ВТ/Х и ВТ/С, получавших БАБ, и ВТ/Ф и ВТ/МС с активностью РААС и PSNS-отдела ВНС, получавших иАПФ, оказалось ниже, чем в группах сравнения, получавших «эмпирическую» АГТ, при которой дозы те же, но Х и С принимали иАПФ + диуретик (Д), а Ф и М – БАБ + Д. В этой связи в основной группе ВТ/Х- и ВТ/С-пациенты ввиду SNS-то-нии получали БАБ, в 96 % – метопролол (ВТ/Х и ВТ/С по 200 мг/сут. (4 % – его аналоги), а НТ/Х и НТ/С – по 100 мг/сут.) и Д (гидрохлоротиазид): ВТ/Х и ВТ/С по 25 мг/сут., а НТ – по 12,5 мг/сут. У ВТ (НТ)/Ф и ВТ (НТ)/М содержание альдостерона было выше, а содержание кортизола – ниже, чем у ВТ (НТ)/Х и ВТ (НТ)/С, что расценено как превалирование РААС у Ф и М по сравнению с Х и С, а активность ГГНС (кортизол) у Х и С выше, чем у Ф и М. Это объясняет, почему ВТ/Ф-и ВТ/М-пациенты на фоне PSNS-тонии и активности РААС (по альдостерону) получали иАПФ, в 96 % – эналaприл по 20 мг/сут. (4 % – его аналоги) + верошпирон по 100–200 мг/сут. (в 75 %), реже (25 %) – гидрохлоротиазид по 25 мг/сут., поскольку содержание калия в крови у них было более низким, чем у Х и С. НТ/Ф и НТ/М назначался эналаприл по 10 мг/сут. + гидрохлоротиазид (гипотиазид) по 12,5 мг/сут. Все пациенты получали панангин по 2 таб./сут. и кардиомагнил по 1 таб./сут. Эффективность АГТ, основанной на целенаправленном купировании психосоматических особенностей пациента, и вариант эмпирической АГТ оценивали по выраженности ремоделирования гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ). Полученные результаты учитывали через 3, 6, 9, 12, 18 месяцев АГТ и обрабатывали методами вари- ационной статистики (M ± m) с использованием стандартного пакета программ «Statistica 6.0» и t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали значения р < 0,05. В рамках статьи представлены данные до лечения, а также через 12 и 18 месяцев АГТ. Исследование выполнено с соблюдением положений Хельсинкской декларации по лечению и обследованию людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Подобные исследования ранее не проводились, и нами впервые было установлено, что у обследованных лиц ММЛЖ и ИММЛЖ достоверно снижались в том же «темпераменталь-ном» ряду, что и снижение содержания альдостерона и инсулина: М > Ф > С > Х. При этом у ВТ(НТ)-больных ММЛЖ и ИММЛЖ были достоверно выше, чем у здоровых ВТ(НТ)-лиц соответствующего темперамента, а у ВТ – выше, чем у НТ-лиц соответствующего темперамента (табл. 1). То есть величина ГЛЖ тесно связана с повышением симпатических влияний (у Х и С), особенно на фоне PSNS-тонии в сочетании с повышением активности РААС (у Ф и М). При этом у ВТ-пациентов ГЛЖ оказалась выше, чем у НТ. Можно предположить, что в развитии заболевания и дебюте АГ у Х и С имела место преимущественная активация SNS-отдела ВНС, в меньшей степени – РААС, а у Ф и М на фоне изменения тонуса PSNS превалировала активность РААС. Отрицательная сторона последнего события (по степени влияния на ММЛЖ и ИМ-МЛЖ) особенно заметна у ВТ/Ф и ВТ/М, а также у ВТ по сравнению с НТ-лицами соответствующего темперамента (табл. 1–3). Следовательно, в лечении необходим учет и купирование психо

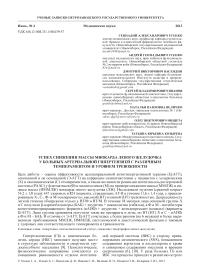

Таблица 1

АГТ без учета (1; 2) период исследования

ММЛЖ (г) у больных АГ-II мужчин до (0), через 12 и 18 месяцев и с учетом (1а; 2а) психосоматических особенностей пациента за с 1999 по 2012 год

|

Темперамент / группы |

Высокотревожные |

Низкотревожные |

|||||||||

|

0 |

12 мес. |

18 мес. |

здоровые |

0 |

12 мес. |

18 мес. |

здоровые |

||||

|

=; 5 5 |

X |

1 (50) |

372,1 ± 2,0 |

351,3 ± 1,8 |

335,2 ± 1,8 |

131,4 ± 1,5** |

2 (50) |

341,9 ± 1,2 |

322,3 ± 1,6 |

297,3 ±1,4 |

114,8 ± 1,6** (52) |

|

1а (50) |

372,2 ± 2,4 |

336,2 ± 1,8** |

261,4 ± 1,3** |

2а (50) |

342,1 ± 1,4 |

316,3 ± 1,5** |

225,5 ± 1,6** |

||||

|

и |

1 (52) |

382,6 ± 2,2 |

366,8 ± 1,5 |

325,0 ± 1,8 |

133,3 ± 1,6** |

2 (51) |

368,4 ± 1,8 |

345,0 ± 1,5 |

320,0 ± 1,7 |

123,5 ± 1,5** (53) |

|

|

1а (53) |

382,8 ± 2,5 |

358,2 ± 1,6** |

291,0 ± 1,5** |

2а (52) |

368,9 ± 1,9 |

337,0 ± 1,6** |

248,7 ± 1,4** |

||||

|

е |

1 (54) |

426,0 ± 2,1 |

409,4 ± 1,8 |

372,5 ± 1,6 |

134,8 ± 1,5** (62) |

2 (52) |

383,8 ± 1,9 |

363,4 ± 1,9 |

343,8 ± 1,6 |

128,7 ± 1,4** (58) |

|

|

1а (56) |

426,4 ± 2,5 |

364,4 ± 1,5** |

332,6 ± 1,7** |

2а (54) |

384,3 ± 2,1 |

335,3 ± 1,6** |

258,7 ± 1,8** |

||||

|

S |

1 (50) |

434,9 ± 2,0 |

419,9 ± 1,8 |

389,4 ± 1,9 |

135,7 ± 1,4** (54) |

2 (50) |

398,6 ± 2,0 |

378,5 ± 1,6 |

354,8 ± 1,6 |

130,8 ± 1,5** (52) |

|

|

1а (50) |

435,0 ± 2,4 |

381,6 ± 1,6** |

363,4 ± 2,0** |

2а (50) |

399,4 ± 2,2 |

360,8 ± 1,5** |

279,6 ± 1,6** |

||||

Примечание. Здесь и далее в скобках указано число обследованных; ** – различия по ММЛЖ (ИММЛЖ) между 1 и 1а (2 и 2а) до лечения (0) при p > 0,05; различия между 1 и 1а, 2 и 2а в ходе лечения, а также между ними и здоровыми при р < 0,05.

Таблица 2

ИММЛЖ (г/м2) у больных АГ-II мужчин до (0), через 12 и 18 месяцев АГТ без учета (1; 2) и с учетом (1а; 2а) психосоматических особенностей пациента за период исследования с 1999 по 2012 год

|

Темперамент / группы |

Высокотревожные |

Низкотревожные |

|||||||||

|

0 |

12 мес. |

18 мес. |

здоровые |

0 |

12 мес. |

18 мес. |

здоровые |

||||

|

=; 5 5 |

X |

1 (50) |

188,8 ± 1,6 |

177,6 ± 0,8 |

170,4 ± 0,8 |

66,2 ± 0,6** |

2 (50) |

171,0 ± 1,6 |

160,6 ± 0,8 |

147,8 ± 1,1 |

57,3 ± 0,4** |

|

1а (50) |

188,9 ± 1,9 |

169,7 ± 0,8** |

132,0 ± 0,8** |

2а (50) |

171,3 ± 1,9 |

158,0 ± 0,9** |

112,5 ± 1,2** |

||||

|

и |

1 (52) |

192,0 ± 1,7 |

182,5 ± 0,9 |

160,9 ± 0,8 |

66,8 ± 0,7** |

2 (51) |

180,5 ± 1,7 |

167,4 ± 0,9 |

155,4 ± 0,9 |

59,7 ± 0,5** |

|

|

1а (53) |

192,1 ± 1,9 |

178,1 ± 0,9** |

144,8 ± 0,9** |

2а (52) |

181,2 ± 2,0 |

163,2 ± 0,9** |

120,6 ± 0,9** |

||||

|

е |

1 (54) |

213,4 ± 1,6 |

203,7 ± 0,8 |

185,3 ± 0,9 |

67,4 ± 0,7** |

2 (52) |

186,5 ± 1,6 |

175,9 ± 0,9 |

166,9 ± 0,8 |

62,5 ± 0,6** |

|

|

1а (56) |

213,6 ± 1,8 |

181,2 ± 0,7** |

165,0 ± 0,9** |

2а (54) |

186,7 ± 1,9 |

161,8 ± 0,8** |

126,2 ± 0,8** |

||||

|

S |

1 (50) |

218,5 ± 1,7 |

210,4 ± 0,6 |

194,7 ± 1,2 |

67,8 ± 0,8** |

2 (50) |

197,3 ± 1,2 |

189,3 ± 1,1 |

177,6 ± 1,2 |

65,4 ± 0,7** |

|

|

1а (50) |

218,8 ± 2,0 |

190,4 ± 0,7** |

181,7 ± 1,1** |

2а (50) |

198,4 ± 1,8 |

180,2 ± 0,9** |

138,6 ± 1,1** |

||||

Таблица 3

Величина фракции выброса (%) и фракции укорочения (%) у больных АГ-II мужчин до (0), через 12 и 18 месяцев АГТ без учета (1; 2) и с учетом (1а; 2а) психосоматических особенностей пациента за период исследования с 1999 по 2012 год

Исследование показало, что значения ФВ, ФУ и коэффициента Е/А достоверно снижались в том же ряду, что и ММЛЖ: М > Ф > С > Х. У ВТ(НТ)-больных значения ФВ, ФУ и Е/А были ниже (хуже), чем у ВТ(НТ)-здоровых, а у ВТ-па-циентов – ниже, чем у НТ-лиц соответствующего темперамента (табл. 3, 4). Иначе говоря, значения показателей сократительной функции (СФ) сердца у пациентов оказались ниже, чем

Таблица 4

Величина коэффициента соотношения Е/А (усл. ед.) у больных АГ-II мужчин до (0), через 12 и 18 месяцев АГТ без учета (1; 2) и с учетом (1а; 2а) психосоматических особенностей пациента за период исследования с 1999 по 2012 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Парасимпатикотония на фоне превалирования уровня альдостерона и инсулина у Ф и М по сравнению с Х и С сочеталась с выраженной ГЛЖ и более низкими значениями показателей систолической функции сердца (по ФВ, ФУ).

-

2. В отличие от эмпирической АГТ, лечение, направленное на снижение симпатикотонии у Х и С и активности РААС (по альдостерону) у Фи М-пациентов, сочеталось с выраженным и на 6 месяцев более ранним приближением ММЛЖ и систолической функции сердца (по ФВ и ФУ) к таковым у здоровых лиц соответствующего темперамента и тревожности.

Список литературы Успех снижения массы миокарда левого желудочка у больных артериальной гипертензией с различным темпераментом и уровнем тревожности

- Алехин М. Н., Сидоренко Б. А. Современные подходы к эхокардиографической оценке диастолической функции левого желудочка сердца//Кардиология. 2011. № 1. C. 72-77.

- Ахметжанов Э. Р Шкала депрессии. Психологические тесты. М.: Лист, 1996. 320 с.

- Кобалава Ж. Д., Котовская Ю. В. Достижения и проблемы современных исследований антигипертензивных препаратов//Кардиология. 2011. № 1. C. 91-100.

- Ощепкова Е. В. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации в 20012006 гг. и пути по ее снижению//Кардиология. 2009. № 2. C. 67-73.

- Профилактика, диагностика и лечение АГ. Российские рекомендации (3-й пересмотр)//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2008. № 7. Прилож. 2. C. 5-16.

- Соколов Е. И., Лавренова Н. Ю., Голобородова И. В. Реакция симпатико-адреналовой системы у больных ишемической болезнью сердца при эмоциональном напряжении в зависимости от типа личности//Кардиология. 2009. № 12. C. 18-23.

- Столяренко Л. Д. Опросник Айзенка по определению темперамента /Основы психологии. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 736 с.

- Сумин А. Н. Поведенческий тип «Д» (дистрессорный) при сердечно-сосудистых заболеваниях//Кардиология. 2010. № 10. C. 66-73.

- Усенко А. Г. Особенности психосоматического статуса у больных артериальной гипертензией, профилактика осложнений и оптимизация лечения: Автореф. дис.. канд. мед. наук. Новосибирск, 2007. 29 с.

- Усенко Г. А., Усенко А. Г., Васендин Д. В., Машков С. В. Влияние содержания кортизола и альдостерона на время свертывания крови у больных гипертонической болезнью//Ученые записки Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова. 2012. Т. XIX. № 3. C. 58-62.

- Фейгенбаум Х. Эхокардиография. М.: Видар, 1999. 512 с.

- Ханин Ю. Л. Исследование тревоги в спорте//Вопросы психологии. 1978. № 6. C. 94-106.

- Чазов Е. И. Перспективы кардиологии в свете прогресса фундаментальной науки//Терапевтический архив. 2009. № 9. C. 5-9.