Успешное хирургическое лечение больного с аневризмой брюшного отдела аорты, осложненной формированием спонтанной аортокавальной фистулы

Автор: Хамитов Ф.Ф., Чельдиев К.В., Фомин В.С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 6 (70), 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: В статье продемонстрирован успешный результат срочной открытой операции у больного с полисимптомными проявлениями аортокавальной фистулы.Клиническое наблюдение: Больной Н., 61 года, доставлен в клинику бригадой скорой медицинской помощи через 10 суток с момента начала заболевания с жалобами на одышку, отеки обеих нижних конечностей, болевой синдром, локализующийся в поясничной области. Ухудшение состояния отмечает в последние 2 суток с возникновением одышки в покое. На основании клинико-инструментальных данных установлен клинический диагноз: Атеросклероз аорты. Аневризма инфраренального отдела аорты. Осложнение: Спонтанная аортокавальная фистула. Сдавление нижней полой вены. Вторичная лимфовенозная недостаточность. Интраоперационно: аневризма имеет мешотчато-веретенообразную форму, распространяется на проксимальные отдела общих подвздошных артерий, размерами 150 мм в длину и от 70 до 90 мм в поперечнике. После системной гепаринизации аорта и подвздошные артерии пережаты продольно, вскрыт аневризматический мешок, из полости аневризмы эвакуировано в Сell-Saver 150 мл алой крови...

Аортокавальная фистула, разрыв аневризмы, аневризма аорты

Короткий адрес: https://sciup.org/142224453

IDR: 142224453 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2019.6.13-16

Текст научной статьи Успешное хирургическое лечение больного с аневризмой брюшного отдела аорты, осложненной формированием спонтанной аортокавальной фистулы

Аортокавальная фистула (АКФ) впервые была описана J. Syme в 1831 году. В 80% наблюдений АКФ является тяжелым осложнением аневризм брюшного отдела аорты и встречается с частотой 0,2-1% наблюдений [1-3]. АКФ требует срочного оперативного или эндоваскулярного лечения, т.к. в 50% наблюдений без своевременного вмешательства приводит к смертельному исходу. В зависимости от размеров АКФ и сбросу артериальной крови в венозную систему отмечаются проявления либо сердечно-легочной недостаточности, либо лимфовенозной недостаточности в нижних конечностях. На 2-ые сутки после поступления больной был оперирован.

В данном клиническом наблюдении мы показали успешный результат срочной открытой операции у больного с полисим-птомными проявлениями АКФ.

Клиническое наблюдение

Больной Н., 61 года, доставлен в клинику бригадой скорой медицинской помощи через 10 суток с момента начала заболевания с жалобами на одышку, отеки обеих нижних конечностей, болевой синдром, локализующийся в поясничной области. Ухудшение состояния отмечает в последние 2 суток с возникновением одышки в покое.

При осмотре: состояние больного средней тяжести, нормостеническое телосложение, кожные покровы бледные, тургор кожи сохранен. В легких дыхание проводится во всех отделах, везикулярное, ЧДД-20 в минуту. Тоны сердца приглушены, акцент 2 тона над легочной артерий, АД- 150/90 мм рт. ст. Язык чистый влажный. Живот мягкий. Безболезненный во всех отделах, в эпи-, мезо- и гипогастрии определяется пульсирующее образование размером по вертикальной линии до 15 см, по поперечной – 10 см. При аускультации над образованием выслушивается систолодиастолический шум, более выраженный в его нижних отделах и больше справа. Перистальтика кишечника выслушивается. Стула не было 3 суток, газы отходят. Мочеиспускание самостоятельное, количество мочи нормальное, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.

Сосудистый статус: в проекции сонных артерий видимых изменений и шумовой симптоматики нет, пульсация в проекции артерий верхних конечностей удовлетворительная, определяется на всех стандартных уровнях. Отмечается симметричный отек обеих нижних, цианотичная окраска дистальных фаланг пальцев обеих стоп. Артериальная пульсация определяется на артериях на всех уровнях, выраженный систолодиастолический шум в проекции бедренных артерий.

Проведенные лабораторные исследования показали сниженный уровень гемоглобина – 101 г\л. гематокрит – 28%.

Инструментальные исследования в первые сутки госпитализации: ЭКГ по Небу – ритм синусовый, горизонтальное

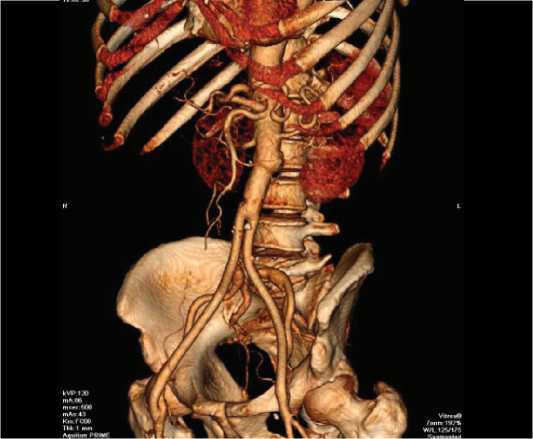

Рис 1 МСКТ-Аортоартериография: большая мешотчатая аневризма инфраре-нального отдела брюшной аорты с компрессией нижней полой вены и сбросом крови из аневризмы в нижнюю полую вену, расширение подвздошных вен положение ЭОС, признаки гипертрофии левого желудочка. ЭХО-КГ: значительная концентрическая гипертрофия левого желудочка, умеренная дилатация предсердий, давление в легочной артерии – 45 мм рт. ст., фракция выброса – 71%; глобальная и локальная сократимость левого желудочка не нарушены. УЗДС артерий и вен нижних конечностей – глубокие и поверхностные вены проходимы, аневризма брюшного отдела аорты длиной 150мм, диаметром 80 мм с циркулярными тромботическими массами толщиной 40 мм, сдавление нижней полой вены с формированием свища между аневризмой и нижней полой веной в области бифуркации. МСКТ-Аортоартериография: большая мешотчатая аневризма инфраренального отдела брюшной

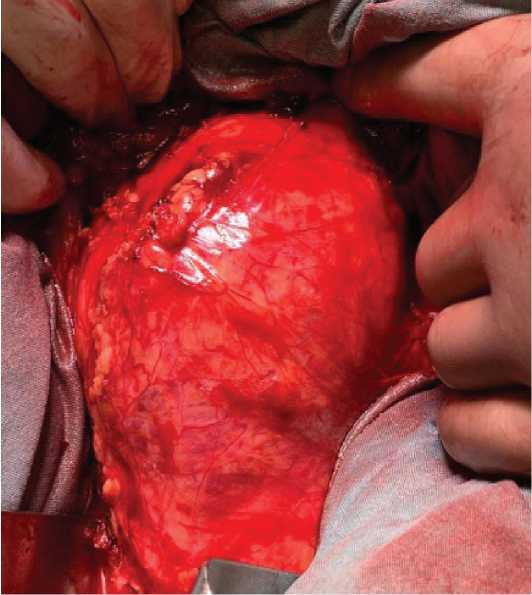

Рис 2 Интраоперационно: аневризма имеет мешотчато-веретенообразную форму, распространяется на проксимальные отделы общих подвздошных артерий, размерами 150 мм в длину и от 70 до 90 мм в поперечнике аорты с компрессией нижней полой вены и сбросом крови из аневризмы в нижнюю полую вену, расширение подвздошных вен (рис.1).

На основании клинико-инструментальных данных установлен клинический диагноз: Атеросклероз аорты. Аневризма инфраренального отдела аорты. Осложнение: Спонтанная аортокавальная фистула. Сдавление нижней полой вены. Вторичная лимфовенозная недостаточность.

На 2-ые сутки после поступления больной был оперирован. Под общим обезболиванием стандартными доступами в скарповском треугольнике справа и слева выделены бедренные артерии: последние проходимы, справа ОБА расширена до 15 мм, слева до 17 мм. Срединная лапаротомия. После мобилизации двенадцатиперстно-тощекишечной связки выделена шейка аневризмы длиной 1,5 см. Аневризма имеет мешотчато-веретенообразную форму, распространяется на проксимальные отделы общих подвздошных артерий, размерами 150 мм в длину и от 70 до 90 мм в поперечнике (Рис.2). После системной гепаринизации аорта и подвздошные артерии пережаты продольно, вскрыт аневризматический мешок, из полости аневризмы эвакуировано в Сell-Saver 150 мл алой крови. После этого отмечено интенсивное поступление темной крови. Удалена массивная тромботическая чаша и в нижней трети. По задней стенке аневризматического мешка обнаружен продольный дефект длиной 2см из которого поступает венозная кровь (рис.

Рис 5 Интраоперационно: окончательный вид операции. Сформирован проксимальный анастомоз бифуркационного протеза InterGard Silver18-9-9см с аортой по типу конец в конец, бранши протеза проведены на бедра. Проверка герметизма. Пуск кровотока.

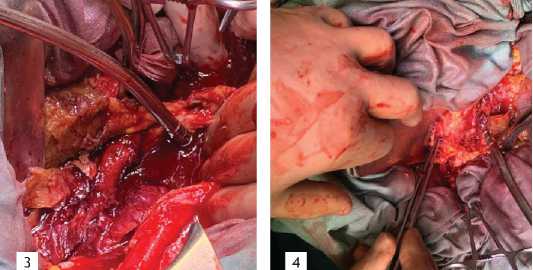

Рис 3 Интраоперационно: по задней стенке аневризматического мешка обнаружен продольный дефект длиной 2см с поступлением венозной крови

Рис 4 Интраоперационно: гемостаз зоны кровотечения под четкой визуализацией задней стенки нижней полой вены

3). Кровотечение остановлено пальцевым прижатием, затем наложен сосудистый шов проленовой нитью 4\0 на атравматичной игле 17 мм с четкой визуализацией задней стенки нижней полой вены (Рис.4). Сформирован проксимальный анастомоз бифуркационного протеза InterGard Silver18-9-9см с аортой проленовой нитью 4\0 по типу конец в конец, бранши протеза проведены на бедра. Выполнено иссечение переднебоковых стенок общих бедренных артерий и сформированы анастомозы проленовой нитью 6\0 по типу конец в бок. Пуск кровотока (Рис. 5). В Cell-Saver эвакуировано суммарно 300 мл крови.

Больной был экстубирован на операционном столе. Послеоперационный период протекал гладко. Отеки нижних конеч-

Рис 6 МСКТ-Ангиография в послеоперационном периоде: аортокавальная фистула ликвидирована, удовлетворительная проходимость бифуркационного протеза ностей сошли в первые сутки после операции. Дыхательной недостаточности не наблюдалось. На ЭХО-КГ давление в легочной артерии – 24 мм рт. ст. Контрольная МСКТ-Ангиография: аортокавальная фистула ликвидирована, удовлетворительная проходимость бифуркационного протеза (Рис.6). Швы сняты, заживление раны первичным натяжением. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное долечивание.

Больной был выписан на 10-ые сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Заключение

Развитие аортокавальной фистулы при аневризмах брюшного отдела аорты следует считать крайне редким осложнением. В свою очередь, основываясь на собственном опыте 587 операций подобных операций, выполненных в нашей клинике за последние 18 лет, мы впервые столкнулись с вышеприведенным осложнением при аневризмах брюшного отдела аорта (частота составила 0,1%).

Следует отметить, что клиническая картина (пульсирующее образование в животе, одышка, отеки нижних конечностей), данные ЭХО-КГ с указанием изменений центральной гемодинамики, данные МСКТ-ангиографии позволили в кратчайшие сроки установить диагноз, четко определить локализацию аортокавальной фистулы. Подобные операции могут приводить к значительной кровопотери, поэтому необходимо использовать аппараты для быстрой ре-инфузии крови. После вскрытия аневризматического мешка и удаления тромботической чаши оптимальным является пальцевое прижатие фистулы хирургом и наложение обвивного шва на совместную стенку (задняя стенка аневризматического мешка и переднюю стенку нижней полой вены).

Список литературы Успешное хирургическое лечение больного с аневризмой брюшного отдела аорты, осложненной формированием спонтанной аортокавальной фистулы

- Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А. Спонтанные аортовенозные фистулы при аневризмах брюшного отдела аорты // Анналы хирургии. 2010. № 6. C. 8-11

- Клиническая ангиология, Т.2, под редакцией академика РАМН А.В. Покровского. М.: Медицина, 2004.

- Панфилов С.Д., Панфилов Д.С., Васин А.С., Александров Д.С., Рейник В.Я., Готлиб А.Д. Оперативное лечение аортокавальной фистулы // Ангиология и сосудистая хирургия. 2014. № 3. С.154-159