Успешное применение ресинхронизирующей терапии в лечении вторичной (аритмогенной) дилатационной кардиомиопатии у детей младшего возраста после кардиохирургических вмешательств

Автор: Кандинский Максим Леонидович, Ефимочкин Григорий Алексеевич, Латкин Михаил Владимирович, Клычева Оксана Валерьевна, Кохтычева Оксана Владимировна, Таран Елена Александровна, Борисков Максим Валентинович, Порханов Владимир Алексеевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 1 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический случай успешной имплантации кардиоресинхронизатора (CRT-P). Детям младшего возраста была проведена хирургическая коррекция врожденного порока сердца дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП). В связи с развившейся интраоперационно полной поперечной блокадой сердца имплантирован искусственный водитель ритма (ИВР). В дальнейшем прогрессирующая дилатация полостей сердца, снижение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), отсутствие эффекта от медикаментозной терапии и нарастание явлений сердечной недостаточности потребовали имплантации CRT-P.

Ресинхронизирующая терапия, аритмогенная дилатационная кардиомиопатия, дети младшего возраста, кардиохирургические вмешательства

Короткий адрес: https://sciup.org/14919995

IDR: 14919995 | УДК: 616.12-008.313.2

Текст научной статьи Успешное применение ресинхронизирующей терапии в лечении вторичной (аритмогенной) дилатационной кардиомиопатии у детей младшего возраста после кардиохирургических вмешательств

Вторичная дилатационная (аритмогенная) кардиомиопатия у детей после имплантации ИВР встречается достаточно редко. В мультицентровом исследовании Американского колледжа кардиологов [1] у 27 пациентов из 73 после предшествующего кардиохирургического вмешательства развилась полная поперечная блокада, которая потребовала имплантации ИВР, и 11 из них в последующем потребовалась имплантация CRT–P. Критерии имплантации были типичны: выраженные нарушения функции системного желудочка (снижение фракции выброса в динамике ниже 35%) и удлинение интервала QRS более 120 мс [2]. Основным исследованием в определении показаний для имплантации CRT–P служит эхокардиография (исследование PROSPECT Европейского общества кардиологов) [3], хотя и оно указывает на то, что очень важна грамотная оценка состояния пациента в динамике.

Мы описываем двух пациентов: 15 мес. (больной Р., мальчик) и 34 мес. (больная У., девочка), сопоставимого веса (5,6 и 7 кг соответственно), которым выполнялись операции по поводу ДМЖП в возрасте 5 и 7 мес. соответ- ственно. Анатомия порока в обоих случаях сходна: ДМЖП перимембранозный приточный, прикрыт структурами трикуспидального клапана, размером 8 мм, с хорошими показателями сердечной деятельности: до операции ФВ ЛЖ у обоих больных более 65%, умеренная дилатация ЛЖ – конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ 29 и 26 мм соответственно. В обоих случаях выполнено типичное оперативное вмешательство: стандартное искусственное кровообращение (ИК), стандартное время ИК (41 и 62 мин), стандартное время ишемии миокарда (20 и 25 мин), для защиты миокарда на время пережатия аорты использовался стандартный раствор “Кустодиол” 20 мл/ кг. У обоих пациентов полная поперечная блокада развилась интраоперационно, эпизодов восстановления проведения по атриовентрикулярному (АВ) соединению не было. В обоих случаях проводилась временная предсердно-желудочковая электрокардиостимуляция (ЭКС) в течение 7 суток, периодов изменения характера нарушений ритма не отмечалось, сохранялась постоянная полная поперечная АВ-блокада. Обоим пациентам на 7-е сутки после первичной операции был имплантирован двух-

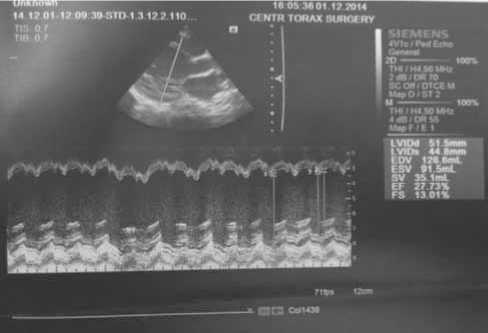

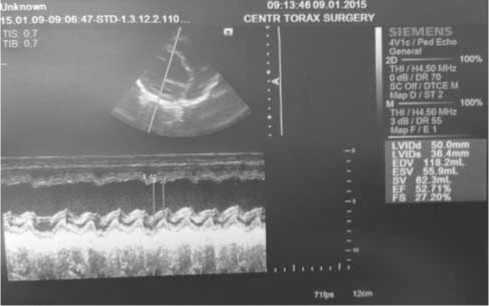

Рис. 1. Эхо-КС сканы пациента У. до имплантации CRT-P

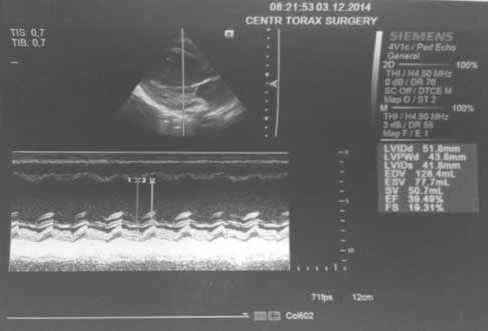

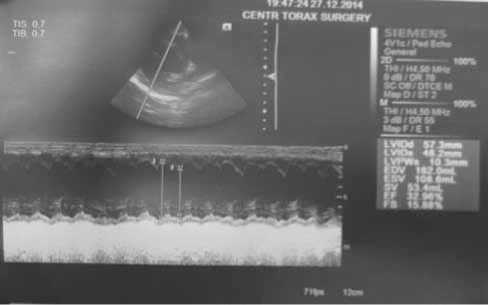

Рис. 2. Эхо-КС сканы пациента У. после имплантации CRT-P

камерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор Altrua S502 DR (Boston Scientific) в режиме DDDR. Данные эхокардиоскопии (Эхо-КС) на момент выписки из стационара были идентичны: ФВ ЛЖ – более 65%, отсутствовала дилатация ЛЖ, в обоих случаях имел место дискинез межжелудочковой перегородки.

У пациентки У. на контрольном осмотре через 9 мес. после оперативного лечения жалоб не было, по данным Эхо-КС, ФВ ЛЖ – 75%, КДР ЛЖ – 26 мм (норма), сохранялся дискинез МЖП; при тестировании ЭКС нарушений в работе стимулятора не выявлено, порог стимуляции предсердного электрода 1,4 В, желудочкого – 1,0 В. Через 10 мес. после операции появились жалобы на утомляемость, по данным Эхо-КС, ФВ ЛЖ – 75%, КДР ЛЖ – 35 мм (дилатирован), выраженный дискинез МЖП; при тестировании ЭКС нарушений в работе стимулятора не выявлено, пороги стимуляции прежние. Учитывая дилатацию ЛЖ, режим стимуляции изменен на VVIR. При осмотре через 11 мес. после операции жалоб нет, по данным Эхо-КС, ФВ ЛЖ – 75%, КДР ЛЖ – 43 мм (прогрессирующая дилатация), выраженный дискинез МЖП; при тестировании ЭКС нарушений в работе стимулятора не выявлено, порог стимуляции предсердий – 1,4 В, желудочков – 0,9 В. Учитывая отсутствие эффекта от смены режима стимуляции, возвращен режим DDDR. В динамике наблюдения через 14 мес. после операции жалоб нет, по данным Эхо-КС, ФВ ЛЖ – 63% (верхняя граница нормы), КДР ЛЖ – 45 мм (прогрессирующая дилатация), выраженный дискинез МЖП, появилась недостаточность на трикуспидальном клапане; при тестировании ЭКС нарушений в работе стимулятора не выявлено, порог стимуляции предсердий – 1,8 В, желудочков – 1,2 В (V). На контрольном осмотре через 25 мес. после операции жалобы на одышку в горизонтальном положении, потливость, утомляемость, по данным Эхо-КС, ФВ ЛЖ снижена до 50%, КДР ЛЖ – 53 мм (прогрессирующая дилатация), КДО ЛЖ – 139 мл, дилатация ЛП – до 30 мм, выраженный диски-нез МЖП; при тестировании ЭКС нарушений в работе стимулятора не выявлено, порог стимуляции желудочков – 1,5 В, порог стимуляции предсердий – 1,0 В (V). Учитывая клинику сердечной недостаточности, больной назначена медикаментозная терапия – дигоксин, спиронолактон, каптоприл. На контрольном осмотре через 26 мес.

после операции сохранялись прежние жалобы, на фоне медикаментозной терапии без динамики, по данным Эхо-КС, ФВ ЛЖ критически снижена до 27%, КДР ЛЖ – 54 мм (выраженная дилатация), КДО ЛЖ – 134 мл, дилатация ЛП – до 35 мм, выраженный дискинез МЖП; при тестировании ЭКС нарушений в работе стимулятора не выявлено. Учитывая отсутствие эффекта от медикаментозной терапии и нарастание явлений сердечной недостаточности, принято решение о проведении кардиоресинхрони-зирующей терапии. Выставлен диагноз: Вторичная (арит-могенная) дилатационная кардиомиопатия со снижением глобальной сократимости ЛЖ.

Через 27 мес. после первичной пластики межжелудочкового дефекта из переднебоковой торакотомии в бессосудистой зоне ЛЖ имплантирован электрод MyoDextm 108T (St. Jude Medical) – 54 cм, в ложе предыдущего ЭКС установлен CRT-P Consulta™ C3TR01(Medtronic) DR в режиме biDDDR.

Через 3 дня после начала ресинхронизирующей терапии исчезли жалобы, эхокардиоскопия через 7 суток после операции выявила уменьшение степени дилатации ЛЖ (КДР 48 мм) и повышение ФВ ЛЖ до 39% (рис. 1, 2).

Ухудшение состояния пациента Р. произошло в более короткий срок. На контрольном осмотре через 1,5 мес. после оперативного лечения жалоб не было, по данным Эхо-КС, умеренно снижена ФВ ЛЖ – 55%, КДР ЛЖ – 32 мм (умеренно дилатирован), отмечается дискинез МЖП; при тестировании ЭКС нарушений в работе стимулятора не выявлено, порог стимуляции предсердий 0,8 В, желудочков – 0,8 В. Через 4 мес. после операции картина была полностью идентична, но на следующем плановом осмотре через 10 мес. после первичной операции выявлена резкая дилатация ЛЖ (КДР 57 мм), снижение ФВ ЛЖ до 50% и увеличение КДО ЛЖ до 159 (!!!) мл. Назначена медикаментозная терапия, рекомендован следующий осмотр через 1 мес., однако на 18-е сутки больной поступил в экстренном порядке с клиникой декомпенсированной сердечной недостаточности в НИИ-ККБ № 1. При Эхо-КС выявлено резкое снижение ФВ ЛЖ до 32%, прогрессирование степени дилатации ЛЖ до 58 мм; отмечался выраженный дискинез МЖП и появление недостаточности на трикуспидальном клапане 2–3-й степени с градиентом 40–45 мм рт. ст. Выставлен диагноз: Вторич-

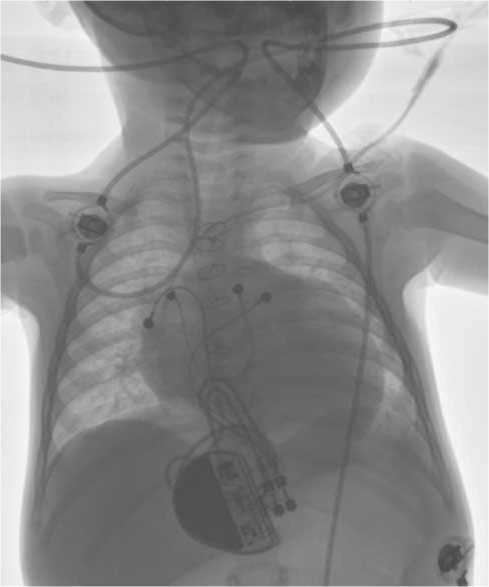

Рис. 3. Рентгенограммы пациента Р. с имплантированным двухкамерным ЭКС

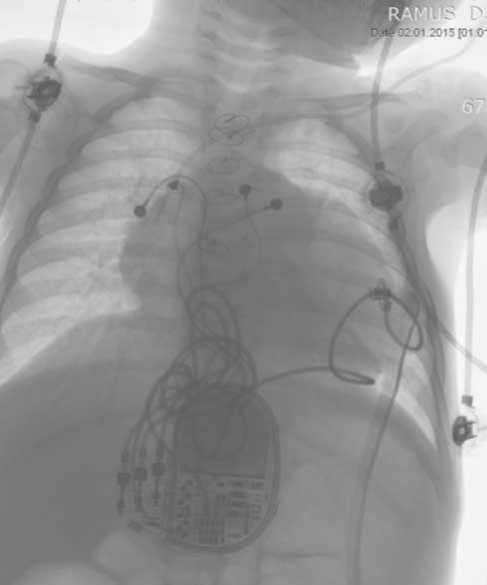

Рис. 4. Рентгенограммы пациента Р. после смены на CRT-P

Рис. 6. Эхо-КС сканы пациента Р. после имплантации CRT-P

Рис. 5. Эхо-КС сканы пациента Р. до имплантации CRT-P

ная (аритмогенная) дилатационная кардиомиопатия со снижением глобальной сократимости ЛЖ, умеренная легочная гипертензия. Как и в первом случае, принято решение о проведении кардиоресинхронизирующей терапии.

Через 10 мес. после первичной пластики межжелудочкового дефекта из переднебоковой торакотомии в бессосудистой зоне ЛЖ имплантирован электрод MyoDextm 108T(St. Jude Medical) – 54 cм, в ложе предыдущего ЭКС установлен CRT-P Consulta™ C3TR01 (Medtronic) DR в режиме biDDDR.

Через 8 суток после начала ресинхронизирующей терапии исчезли жалобы, Эхо-КС на 12-е сутки после операции выявила уменьшение степени дилатации ЛЖ (КДР 43 мм) и повышение ФВ ЛЖ до 52% (рис. 3–6).

Почему же мы решили столь подробно описать историю заболевания каждого ребенка? С той лишь целью, чтобы показать полную независимость времени декомпенсации от исходного состояния больного, сроков динамического наблюдения, режима и состояния ЭКС, степени дилатации желудочка и уровня снижения ФВ. Как видно из вышеприведенного описания, резкое падение ФВ с появлением клиники заболевания возможно, по сути, в любое время и у любого больного с ятрогенной полной поперечной блокадой и имплантированным электрокардиостимулятором. В этом свете, возможно, стоит расши- рить показания к более раннему началу кардиоресинх-ронизирующей терапии, а не ждать падения ФВ ЛЖ до критических 30–35%? По достижении этого значения степень дилатации ЛЖ является запредельной, и ожидать восстановления размеров левого сердца до возрастной нормы, по меньшей мере, не оправданно. Более того, единственной альтернативой у таких пациентов является трансплантация сердца, что в нашей стране сопряжено со значительными трудностями. Имеющиеся 5- и 10летние результаты наблюдения пациентов показывают [4, 5], что трансплантация требуется в этот период времени незначительному их количеству, более того, кардиоресин-хронизирующая терапия применяется и после трансплантации сердца для улучшения функции миокарда.

Мы считаем, что данная методика позволяет преодолеть критическую декомпенсированную сердечную недостаточность и является хорошей альтернативой единственному возможному кардиохирургическому методу помощи таким детям – трансплантации сердца. Возраст пациента также не является ограничивающим фактором.

Список литературы Успешное применение ресинхронизирующей терапии в лечении вторичной (аритмогенной) дилатационной кардиомиопатии у детей младшего возраста после кардиохирургических вмешательств

- Dubin A.M., Janousek J., Rhee E. et al. Resynchronization therapy in pediatric and congenital heart disease patients. An International MultiCenter Study//J. Am. Coll. Cardiology. -2005. -Vol. 46, No. 12. -P. 2277-2283.

- Avari J.N., Rhee E.K. Cardiac resynchronization therapy for pediatric heart failure//Heart Rhythm. -2008. -Vol. 5, No. 10. -P. 1476-1478.

- Cleland J.G., Abdellah A.T., Khaleva O. et al. Clinical trials update from the European Society of Cardiology Congress 2007: 3CPO, ALOFT, PROSPECT and statins for heart failure//Eur. J. Heart Fail. -2007. -Vol. 9. -P. 1070-1073.

- Cecchin F., Frangini P.A., Brown D.W. et al. Cardiac resynchronization therapy (and multisite pacing) in pediatrics and congenital heart disease: five years experience in a single institution//J. Cardiovasc. Electrophysiol. -2009. -Vol. 20. -P. 58-65.

- Thamboa J.-B., Santosb P.D., Bordacharb P. Cardiac resynchronization therapy in patients with congenital heart disease//Arch. Cardiovasc. Disease. -2011. -Vol. 104. -P. 410-416.