Успешное устранение суправентрикулярных нарушений ритма у ребенка с рабдомиомой сердца

Автор: Шарыкин Александр Сергеевич, Шилыковская Е.В., Попова Н.Е.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187996

IDR: 140187996 | УДК: 616.12-006.364-053.2-089

Текст статьи Успешное устранение суправентрикулярных нарушений ритма у ребенка с рабдомиомой сердца

Нарушения ритма сердца у детей могут быть связаны с врожденной или приобретенной патологией сердца, в том числе – с внутрисердечными новообразованиями [4]. Мы наблюдали пациентку с суправентрикулярной аритмией, спрово- цированной опухолью сердца при туберозном склерозе.

Приводим описание наблюдения.

Пациентка Д., 2,5 г., направлена в ДКДЦ на кардиологическую консультацию по поводу аномальных образований сердца. Ребенок от 2-й нормально протекавшей беременности и родов. На 23 неделе гестации выполнена фетальная эхокардиография – обнаружена эхопозитивная структура в левом желудочке диаметром 2 мм, однако без компрометации сердечной деятельности. После рождения в возрасте 5 мес. впервые диагностированы нарушения ритма сердца:

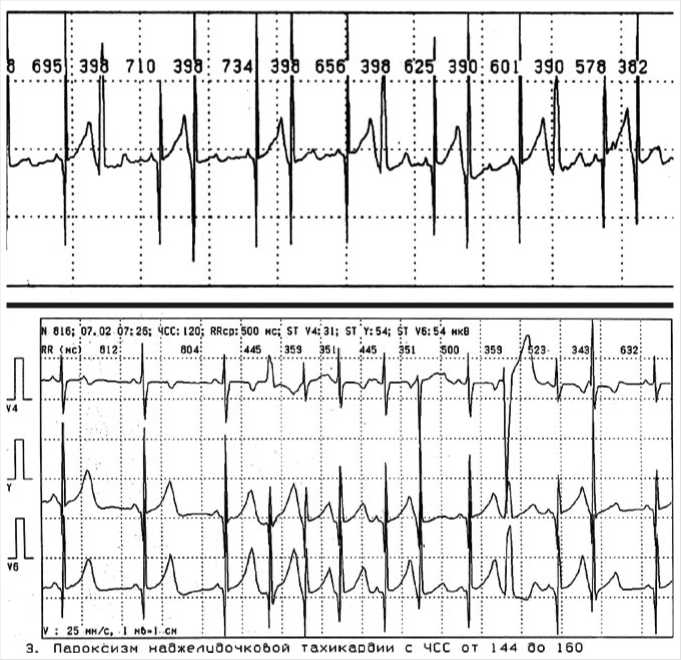

частые одиночные суправентрикулярные экстрасистолы (до 19 000–20 000 в сутки), парные экстрасистолы, пароксизмы наджелудочковой тахикардии, зарегистрированные при Холтеровском мониторировании (ХМ) (рис. 1).

При ЭХОКГ, выполненной в ведомственной поликлинике по месту работы родителей, какой-либо патологии сердца не выявлено. По поводу суправентрикулярной аритмии в течение нескольких месяцев получала лечение финлепсином-ретард, препаратами нейрометаболиче-ского, кардиотрофического и мембра-ностабилизируюшего ряда (энцефабол, элькар, кудесан, ксидифон), однако с незначительным результатом. Отмечено лишь уменьшение количества экстрасистол (до 7000) и отсутствие пароксизмов тахикардии.

При очередной ЭХОКГ в 1 г. 9 мес., через 2 мес. после летнего отдыха с интенсивной инсоляцией, обращено внимание на объемное образование в левом желудочке 8х8 мм. Однако при консультации в кардиохирургическом центре это образование расценено как артефакт.

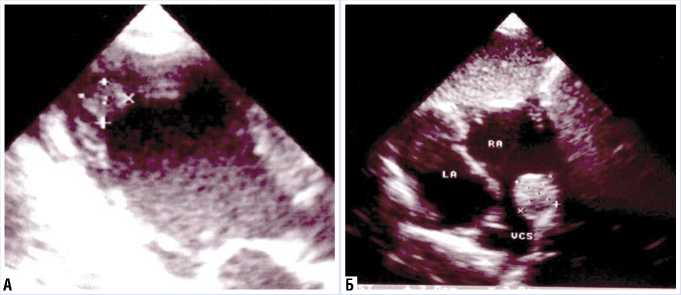

При обследовании в ДКДЦ наряду с левожелудочковым, выявлено дополнительное новообразование в правом предсердии 19х16 мм, суживающее устье верхней полой вены и затрудняющее приток крови в правое предсердие (рис. 2).

Кроме того, у ребенка выявлены участки характерной депигментации кожи, которые наряду с опухолью сердца свидетельствовали о возможном наличии туберозного склероза. В связи с этим проведены дополнительные обследования – МРТ головного мозга, УЗИ почек, исследование глазного дна, подтвердившие данное заболевание. Поражения почек или органов зрения не выявлено, однако в головном мозге обнаружены диффузные, билатерально расположенные туберсы (8 единиц) в субкортикальных отделах лобно-теменных регионов.

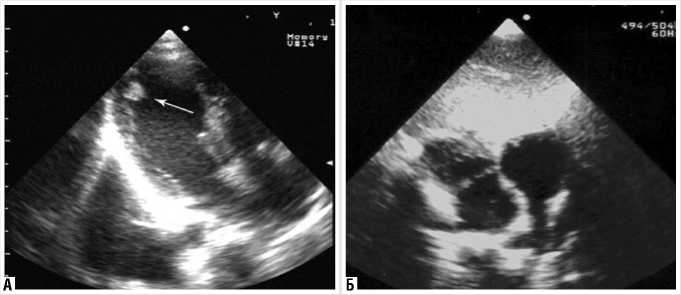

В связи с прогрессированием суправентрикулярной аритмии (общее суточное количество экстрасистол увеличилось до 15 000, повторные пароксизмы суправентрикулярной тахикардии) пациентка вновь направлена в НЦССХ им. Бакулева РАМН, где 27.01.06 выполнена операция удаления опухоли правого предсердия (1,8 X 1,6 см) с шовной пластикой трикуспидального клапана и пластикой заплатой стенки правого предсердия (проф. К.В. Шаталов). Гистологическое заключение по опухоли – рабдомиома (рис. 3).

Рис. 1. Данные Холтеровского мониторирования у пациентки Д. Вверху – частая суправентрикулярная экстрасистолия; внизу – пароксизм суправентрикулярной тахикардии

Рис. 2. Эхокардиограммы пациентки Д. А - объемное образование 9 x 10 мм в области верхушки левого желудочка; Б - объемное образование 19 x 16 мм в устье верхней полой вены (помечены курсорами)

Послеоперационное течение без осложнений. При ХМ через месяц после операции суточная частота одиночных экстрасистол составила не более 400, зарегистрированы редкие эпизоды предсердного ритма. При обследовании в возрасте 7 лет 8 мес. экстрасистолы не выявляются, размеры опухолевидного образования в левом желудочке сохраняются прежними, в правом предсердии артефактов нет (рис. 4).

Обсуждение

Классическое описание туберозного склероза включает задержку умственного развития, судороги и «adenoma sebaceum» [3]. В основе заболевания лежат мутации двух генов. Первый из них находится на длинном плече 9 хромосомы и ответственен за белок гамартин. Второй – на коротком плече 16 хромосомы и ответственен за белок туберин. Функция данных генов, относящихся к тумор-супрессорным,

Рис. 3. Макропрепарат удаленной рабдомиомы сердца

Рис. 4. Эхокардиограммы пациентки Д. через 5 лет 3 мес. после операции. А – сохраняется объемное образование 9х10 мм в области верхушки левого желудочка (отмечено стрелкой); Б – объемных образований в правом предсердии нет

заключается в регулировке роста и дифференцировки клеток. Основные фенотипические проявления туберозного склероза практически одинаковы, сопровождаются образованием множественных гамартом и не зависят от «задействованного» гена. Вероятно, это связано с тем, что гамартин и туберин участвуют во внутриклеточных процессах совместно или на рядом расположенных этапах [12]. Вследствие гонадного мозаицизма больной ребенок может родиться у фенотипически нормальных родителей. Риск рождения второго ребенка с туберозным склерозом повышается до 2–3%.

Клиническая симптоматика при туберозном склерозе складывается из поражений различных органов, в основном – головного мозга, почек, сердца, кожных покровов. Под наблюдение врача дети чаще всего попадают в связи с патологией центральной нервной системы, проявляющейся судорожными припадками и нарушениями интеллектуального раз- вития. В нашем наблюдении, несмотря на наличие туберсов в головном мозгу, судорожных припадков не отмечалось; психомоторное развитие было удовлетворительным. Основным проявлением заболевания были нарушения ритма, спровоцированные опухолью сердца.

Поражение сердца в виде доброкачественной опухоли (рабдомиомы) различной локализации достаточно типично для туберозного склероза. Опухоль встречается больше, чем у половины больных и в 90% случаев носит множественный характер, затрагивая как оба желудочка, так и предсердия. Течение раб-домиомы достаточно вариабельно. Как свидетельствуют данные литературы, в ~50% случаев она может регрессировать или полностью исчезать как внутриутробно, так и после рождения ребенка в сроки до 7±3 лет [1, 2, 9]; как правило, это относится к одиночным опухолям. Однако не исключен и их прогрессирующий рост. У плода опухоль возможно обна- ружить с помощью эхокардиографии с 20 недель, максимальное увеличение ее размеров происходит в период от 22 до 32 недель беременности, а затем останавливается [10]. Вероятно, это связано с определенной гормональной стимуляцией в данный период времени. На такой механизм указывает и активация роста новообразования у грудных детей, подвергающихся лечению кортикотропином по поводу инфантильных спазмов [8].

Врожденный характер опухоли левого желудочка у пациентки Д. подтверждается фетальной эхокардиографией, выполненной в 23 недели. После рождения отмечен прогрессирующий рост рабдо-миомы данной локализации и появление второго образования в правом предсердии. Нельзя исключить, что опухоль, локализованная в устье верхней полой вены, также существовала с рождения, однако в силу ее малых размеров и трудностей визуализации в данной зоне, не была своевременно выявлена. Представляет интерес ее чрезвычайно быстрый рост – почти до 2 см в диаметре за период в 5 мес. Возможно, неблагоприятную роль сыграла интенсивная инсоляция в летний период времени или применение метаболически активных препаратов при лечении аритмии.

Суправентрикулярные аритмии в сочетании с туберозным склерозом представляют редкую патологию. С 1962 г. в литературе описано 33 подобных наблюдения, в основном связанных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта [5-7, 10, 11, 13], в 23 (69,7%) из них регистрировали суправентрикулярную тахикардию. У 27 (81,8%) пациентов выявлены рабдомио-мы сердца. Следует отметить, что в двух случаях не была выполнена эхокардиография, а в двух других к моменту исследования был возможен спонтанный регресс гамартом; таким образом, опухоли сердца могли присутствовать почти у 94% пациентов. Все дети получали обычную проти-воаритмическую терапию. У двух пациентов к суправентрикулярной аритмии добавилась желудочковая и они погибли. Еще у двоих выполнены операции в связи с обтурирующим характером опухолей. Однако, к сожалению, в публикациях не описано влияние операций на характер аритмий. У 5 из 9 пациентов, наблюдавшихся от 1 мес. до 14 лет (4 г. в среднем) отмечено спонтанное исчезновение синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, однако какова при этом была динамика размеров рабдомиом, не указано.

Причины суправентрикулярных аритмий при туберозном склерозе четко

Линчак Р.М., Догадова Т.В., Жирова Л.Г.

АТИПИЧНАЯ СТЕНОКАРДИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ не определены. Считается, что они связаны с частым (в 10 раз чаще, чем в среднем в популяции) наличием дополнительных проводящих путей сердца или с опухолью, которая функционирует в качестве такого пути для эктопического импульса. Последнее обусловлено наличием в раб-домиоме клеток, структурно идентичных нормальным клеткам Пуркинье [11]. В связи с этим в качестве лечебного вмешательства возможна катетерная абляция как дополнительных путей, так и самой рабдомиомы [5, 7, 13].

Наше наблюдение представляет интерес в следующих аспектах:

-

1. Суправентрикулярная аритмия может быть первым и единственным симптомом туберозного склероза, одним из компонентов которого является рабдомиома сердца.

-

2. Рабдомиома при туберозном склерозе способна к быстрому росту с усугублением нарушений ритма сердца.

-

4. Хирургическое удаление опухоли сопровождается стойкой нормализацией ритма сердца.

Наш опыт показывает, что при наличии аритмий сердца, особенно суправентрикулярных, необходимо пристальное изучение зон впадения полых вен в предсердие с целью выявления аномальных образований, которые мо- гут быть причиной аритмий. При обнаружении опухоли сердца целесообразно проводить комплексное исследование, направленное на диагностику туберозного склероза. При наличии показаний возможно успешное хирургическое вмешательство (на открытом сердце или интервенционное) по удалению арит-могенного очага.

– № 11. – 40 c.

Список литературы Успешное устранение суправентрикулярных нарушений ритма у ребенка с рабдомиомой сердца

- Белозеров Ю.М. -Детская кардиология/М.: МЕДпресс-информ, 2004. -600 с.

- Бокерия Л.А., Кавсадзе Р.Э., Гогиченшвили И.К. и соавт. Спонтанный регресс рабдомиом сердца у детей//Серд.-сос. заболев. Бюлл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. -2002. -Т. 3. -№ 11. -40 c.

- Темин П.А., Дорофеева М.Ю. Туберозный склероз. М., 2000. -38 с.

- Школьникова М.А. Жизнеугрожающие аритмии у детей. М., 1999. -230 с.

- Bartolome F.B., Fernandez-Bernal S. Radiofrequency catheter ablation of accessory pathways in an infant tuberous sclerosis and cardiac rhabdomyoma//Rev. Esp. Cardiol. -1998. -Vol. 51. -P. 255-257.

- Case C.L., Gillette P.C., Crawford F.A. Cardiac rhabdomyomas causing supraventricular and lethal ventricular arrhythmias in an infant//Am. Heart J. -1991. -Vol. 122. -P. 1484-1486.

- Emmel M., Brockmeier K., Sreeram N. Rhabdomyoma as accessory pathway: electrophysiologic and morphologic confirmation//Heart. -2004. -Vol. 90. -43 p.

- Hiraishi S., Iwanami N., Ogawa N. Enlargement of cardiac rhabdomyoma and myocardial ischaemia during corticotropin treatment for infantile spasm//Heart. -2000. -Vol. 84. -170 p.

- Holley D.G., Martin G.R., Brenner J.T. et al. Diagnosis and management of fetal cardiac tumors: A multicenter experience and review of published reports//J. Am. Coll. Cardiol. -1995. -Vol. 26. -P. 516-520.

- Nir A., Ekstein S., Nadjari M. et al. Rhabdomyoma in the fetus: Illustration of tumor growth during the second half of gestation//Pediatr. Cardiol. -2001. -Vol. 22. -P. 515-518.

- O Callaghan F.J.K.6 Clarke A.C., Joffe H. et al. Tuberous sclerosis complex and Wolf-Parkinson-White syndrome//Arch. Dis. Child. -1998. -Vol. 78. -P. 159-162.

- O’Callaghan F.J., Osborne J.P. Advances in understanding of tuberous sclerosis//Arch. Dis. Child. -2000. -Vol. 83. -P. 140-142.

- Pietrucha B.J., Kordon Z., Okok-Lagan J. et al. Supraventricular tachycardia in neonates//Europace Suppl. -2005. -Vol. 7. -P. S37.