Успешность естественного лесовосстановления после применения различных видов рубок в Арктической зоне Архангельской области

Автор: Сурина Е.А., Демидова Н.А., Гоголева Л.Г.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены проблемы естественного лесовосстановления после различных видов рубок в Арктической зоне на территории Архангельской обл. Анализ лесоводственной эффективности рубок показал, что для лесов северо-запада европейской части Российской Федерации характерно естественное лесовосстановление, создание лесных культур осуществляется в небольших объёмах. В распространённых типах сосновых и еловых лесов последующее лесовосстановление хвойными породами не всегда проходит успешно. При разработке лесосек важно обеспечить сохранность подроста в количестве, достаточном для восстановления вырубок хвойными породами. Способы и технологии рубок в лесах Арктической зоны должны, прежде всего, обеспечивать устойчивость насаждения, сохранение почвы и окружающей среды.

Успешность лесовосстановления, количество подроста, виды рубок, вырубки, ельники, сосняки, продуктивность лесов

Короткий адрес: https://sciup.org/143184415

IDR: 143184415 | УДК: 630.2 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.2.04

Текст научной статьи Успешность естественного лесовосстановления после применения различных видов рубок в Арктической зоне Архангельской области

Леса Арктической зоны характеризуются высоким возрастом наступления спелости и низкой продуктивностью. Они произрастают на слабо освоенных территориях, где развитие производств сопровождается неблагоприятным воздействием на окружающую среду. Особенности восстановительных процессов, происходящих под пологом насаждений, на вырубках и гарях, определяются природными условиями. Следует отметить, что насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью занимают более 40 тыс. га земель лесного фонда Архангельской обл. (из них около 5 тыс. га погибли) [1]. Основная часть таких насаждений расположена в Карпогорском и Сурском лесничествах Пинежского района Архангельской обл. Неблагоприятные почвенно-климатические факторы остаются основной причиной ослабления и гибели насаждений в регионе. Так, сильные ветры вызвали масштабный распад насаждений в бассейне р. Пинеги. На таких территориях целесообразно проводить санитарные рубки с последующим искусственным лесовосстановлением.

По мнению Б.А. Семенова, В.Ф. Цветкова [2], возобновляемость лесных ценозов во многом обусловлена силой и характером внешних воздействий. Она может быть успешной лишь в определённом диапазоне антропогенного пресса. Вырубки хвойных лесов интенсивно заселяются берёзой, при этом доля её участия возрастает от лишайниковых типов к черничным. Последующее возобновление хвойных пород затруднено из-за слабого плодоношения и низкого качества семян, редких семенных лет и негативных изменений экологический условий. На обезлесенных площадях возрастает вероятность заморозков, губительных для всходов и повреждающих подрост, почти в 2 раза сокращается продолжительность безморозного периода. Часто препятствием для поселения хвойных пород служит задернение вырубок. В лишайниковых типах леса к негативным факторам относятся большая вероятность высоких температур поверхности почвы и недостаток влаги в верхнем 5–10-сантиметровом слое, что приводит к усыханию всходов [3–9].

Цель работы – оценить успешность естественного лесовосстановления после различных способов рубок в Арктической зоне (европейская часть Российской Федерации) на примере Архангельской обл.

Объект и методы исследования

Объект исследования – насаждения Карпогорского, Сурского и Пинежского лесничеств Архангельской обл., которые расположены в Пи-нежском районе Арктической зоны Российской Федерации и относятся к северо-таёжному лесному району. Пинежский район Архангельской обл. вошёл в Арктическую зону России в июле 2020 г. на основании Федерального закона № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» [10].

Климат района исследований – умеренно континентальный. Средняя температура июля – 14…16 °С, января – -18…-20 °С. Снежный покров значительной мощности (80–90 см к концу зимы) сохраняется от 6 до 7 мес. в году. Равнинный рельеф определяет заболоченность территории, преобладание в почвенном покрове подзолисто-болотных и глеево-подзолистых почв [1].

Исследования осуществляли на стационарных и производственных объектах с проведением различных видов рубок (сплошные, сплошные санитарные, проходные).

Методика исследований включает общепринятые лесоводственно-таксационные методы изучения лесов. В основу полевых работ положен метод пробных площадей, которые закладывали с учетом требований ОСТ 56-69–83 «Пробные площади лесоустроительные. Методы закладки» [11]. Всего заложено 9 постоянных пробных площадей (ППП) по 0,25 га каждая. На всех объектах исследования определяли таксационные показатели древостоев и успешность возобновления (наличие самосева, подроста, источников семян и др.).

Изучение естественного возобновления на вырубках выполняли в соответствии с методикой И.С. Мелехова [12–15], при этом учитывали нормативно-правовые документы, регламентирующие режимы использования и воспроизводства лесов [16–21].

Результаты и обсуждение

Восстановление лесов после рубки древостоя во многом зависит от применяемых способов, систем машин и технологий лесозаготовок.

В Арктической зоне заготовка древесины осуществляется преимущественно по сортиментной технологии с использованием агрегатной техники (харвестер + форвардер). Однако до сих пор применяют бензомоторные пилы и трелёвочные тракторы. До настоящего времени в Архангельской обл. наиболее востребованной является узкопасечная технология разработки лесосек, применение которой позволяет сохранить до 80% подроста.

Восстановительные процессы в лесах таёжной зоны изучены хорошо. Однако в древостоях близи границ и на естественных северных пределах произрастания лесной растительности эти вопросы исследованы недостаточно. Известно лишь, что здесь периоды между семенными годами более продолжительны, а качество семян ниже. Наблюдается эрозия почв, раздувы; процесс восстановления насаждений затягивается на длительное время. Поэтому в арктических условиях требуется применение разных технологий и способов лесовосстановления [22].

Для определения успешности естественного лесовосстановления в Арктической зоне Архангельской обл. после различных видов рубок (сплошные, сплошные санитарные, проходные), осуществляемых с использованием традиционной и агрегатной техники, нами были проведены исследования на специально заложенных постоянных объектах в сосновых и еловых лесах наиболее распространённых типов леса в Карпогорском, Сурском и Пинежском лесничествах. Характеристика насаждений до рубки представлена в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика насаждений на ППП до рубки

|

№ |

Вид рубки, год, место проведения |

Тип леса |

Порода |

Возраст, |

Класс |

Общий |

Средние |

|

|

ППП |

лет |

бонитета |

запас, м3/га |

D, см |

Н, м |

|||

|

1 |

Сплошная рубка, 2018 г., Карпогорское участковое лесничество Карпогорского лесничества |

Сосняк сфагновый |

С |

200 |

V |

89,0 |

18,8 |

16,0 |

|

Е |

16,1 |

12,0 |

||||||

|

Б |

15,7 |

15,0 |

||||||

|

2 |

Проходная рубка интенсивностью 30%, 2019 г., Карпогорское участковое лесничество Карпогорского лесничества |

Сосняк черничный свежий |

С |

40 |

IV |

146,3 |

17,8 |

19,0 |

|

Е |

18,9 |

15,0 |

||||||

|

Б |

16,5 |

17,0 |

||||||

|

Лц |

36,0 |

25,0 |

||||||

|

3 |

Проходная рубка интенсивностью 30%, 2019 г., Карпогорское участковое лесничество Карпогорского лесничества |

То же |

С |

45 |

IV |

117,9 |

17,4 |

17,0 |

|

Е |

21,8 |

17,0 |

||||||

|

Б |

16,82 |

17,0 |

||||||

|

Лц |

33,2 |

24,0 |

||||||

|

4 |

Сплошная санитарная рубка, 2014 г., Веркольское участковое лесничество Карпогорского лесничества |

Ельник черничный влажный |

Е |

170 |

IV |

158,9 |

21,8 |

17,0 |

|

Б |

20,0 |

18,0 |

||||||

|

5 |

Сплошная рубка, 2012 г., Веркольское участковое лесничество Карпогорского лесничества |

Сосняк черничный свежий |

Е |

170 |

IV |

151,7 |

22,0 |

20,0 |

|

Б |

18,0 |

17,0 |

||||||

Окончание табл. 1

|

№ |

Вид рубки, год, место проведения |

Тип леса |

Порода |

Возраст, |

Класс |

Общий |

Средние |

|

|

ППП |

лет |

бонитета |

запас, м3/га |

D, см |

Н, м |

|||

|

6 |

Сплошная рубка, 2006 г., Ежугское участковое лесничество Пинежского лесничества |

Сосняк черничный свежий |

Е |

160 |

IV |

189,7 |

19,0 |

20,0 |

|

Б |

19,0 |

22,0 |

||||||

|

7 |

Сплошная санитарная рубка, 2010 г., Сурское участковое лесничество Сурского лесничества |

Ельник черничный свежий |

Е |

190 |

V |

190,0 |

17,0 |

20,0 |

|

Б |

140 |

17,0 |

20,0 |

|||||

|

8 |

Проходная рубка интенсивностью 35%, 2018 г., Кушкопальское участковое лесничество Карпогорского лесничества |

Сосняк брусничный |

С |

60 |

V |

88,0 |

17,0 |

17,0 |

|

Е |

19,0 |

15,0 |

||||||

|

Б |

17,0 |

15,0 |

||||||

|

Ос |

15,0 |

17,0 |

||||||

|

9 |

Проходная рубка интенсивностью 35%, 2019 г., Кушкопальское участковое лесничество Карпогорского лесничества |

Сосняк черничный свежий |

С |

60 |

IV |

86,9 |

16,0 |

17,0 |

|

Е |

16,0 |

14,0 |

||||||

|

Б |

16,0 |

15,0 |

||||||

|

Ос |

30,0 |

23,0 |

||||||

Оценка естественного восстановления на пробных площадях приведена в табл. 2. Установлено, что в большинстве типов леса под пологом поступающих в рубку древостоев имеется достаточное количество подроста для формирования новых древостоев.

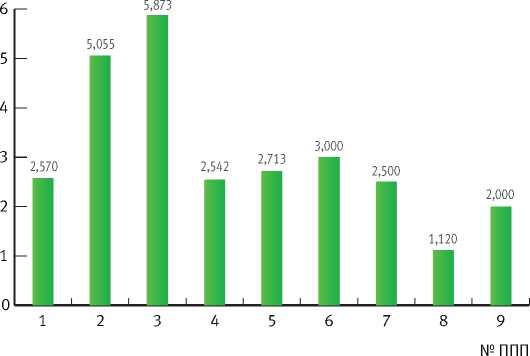

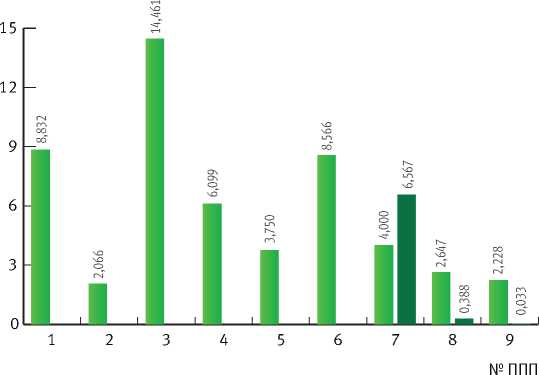

Данные по количеству подроста на изучаемой территории представлены на рис. 1–3.

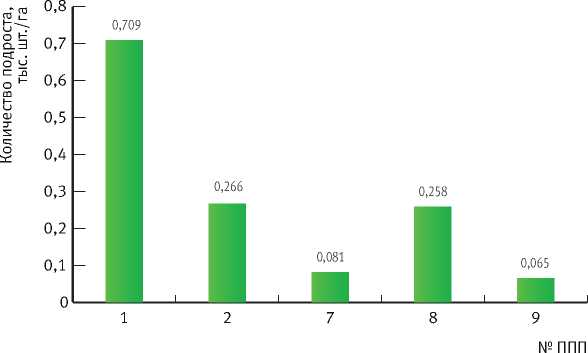

До рубки неблагонадёжный подрост на пробных площадях отсутствовал. После рубки его наибольшее количество отмечается на ППП 1 (рис. 3).

Таблица 2. Количество жизнеспособного подроста на ППП в 2024 г.

|

№ |

Порода |

Количество жизнеспособного подроста, шт./га |

|||

|

ППП |

крупный |

средний |

мелкий |

итого |

|

|

1 |

Сосна / ель |

742 / 516 |

516 /1 703 |

1 952 /3 403 |

3 210 / 5 622 |

|

Итого |

1 258 |

2 219 |

5 355 |

8 832 |

|

|

2 |

Сосна / ель |

– / 100 |

33 / 433 |

167 / 1 333 |

200 / 1 866 |

|

Итого |

100 |

466 |

1 500 |

2 066 |

|

|

3 |

Сосна / Ель |

– / – |

– / – |

6 846 / 7 615 |

6 846/7 615 |

|

Итого |

– / – |

– / – |

14 461 |

14 461 |

|

|

4 |

Сосна / Ель |

24 / 1 098 |

– / 2 293 |

– / 2 684 |

24 / 6 075 |

|

Итого |

1 122 |

2 293 |

2 684 |

6 099 |

|

|

5 |

Сосна / ель |

50 / 1 950 |

– / 900 |

– / 850 |

50 /3 700 |

|

Итого |

2000 |

900 |

850 |

3 750 |

|

|

6 |

Сосна / Ель |

167 / 3 233 |

33 /4 033 |

– / 1 100 |

200 / 8 366 |

|

Итого |

3 400 |

4 066 |

1 100 |

8 566 |

|

|

7 |

Сосна / Ель |

1 568 / 108 |

1 486 / – |

784 / 54 |

3 838 / 162 |

|

Береза / Осина |

3 676 / 378 |

2 486 / 27 |

– / – |

6 162 / 405 |

|

|

Итого |

5 730 |

3 999 |

838 |

10 567 |

|

Окончание табл. 2

|

№ |

Порода |

Количество жизнеспособного подроста, шт./га |

|||

|

ППП |

крупный |

средний |

мелкий |

итого |

|

|

8 |

Сосна / Ель |

65 / 97 |

484 / 226 |

1 678 / 65 |

2 227 / 388 |

|

Лиственница |

– |

32 |

– |

32 |

|

|

Береза / Осина |

97 / 65 |

97 / 129 |

– / – |

194 / 194 |

|

|

Итого |

324 |

968 |

1 743 |

3 035 |

|

|

9 |

Сосна / Ель |

– / 100 |

33 / 833 |

129 / 1 000 |

162 / 1 933 |

|

Лиственница |

– |

100 |

33 |

133 |

|

|

Береза |

33 |

– |

– |

33 |

|

|

Итого |

133 |

966 |

1 162 |

2 261 |

|

Количество подроста, Количество подроста, тыс. шт./га тыс. шт./га

Количество подроста на пробных площадях до рубки, тыс. шт./га

Рис. 2. Количество жизнеспособного подроста на пробных площадях после рубки, тыс. шт./га

Спелых сосняков, пригодных для проведения сплошных рубок, в Пинежском районе нет. В настоящее время в сосняках в основном проводят рубки ухода за лесом. В сосновых насаждениях, пройденных проходными рубками, подрост представлен елью и сосной, его распределение по площади неравномерное. Накопление самосева и подроста сосны происходит довольно медленно. Преобладает мелкий подрост. Сосна встречается только на минерализованных участках (волоках), в пасеках редко. Подрост ели, наоборот, успешно восстанавливается после рубки в пасеках. Сохранность самосева и подроста на лесосеках зависит от сезона проведения работ. Наименьшее их количество наблюдается при проведении рубок в бесснежный период, а максимальное – зимой, когда повреждение подроста, в основном крупных экземпляров, происходит только в случае несоблюдения правил разработки лесосек.

В Пинежском районе Архангельской обл. в ельниках зачастую проводят сплошные рубки (сплошные санитарные рубки). С увеличением возраста рубки количество вновь поселяющихся экземпляров ели уменьшается, а спустя 10–12 лет не наблюдается вовсе. На ряде вырубок через 15–20 лет после рубки насчитывается не менее 1,5–2,5 тыс. шт./га самосева и подроста с господством ели. После рубки большое количество подроста сосны и ели переходит в категорию неблагонадёжного.

Восстановление леса на сплошных вырубках в кратчайшие сроки возможно лишь за счёт

сохранившегося самосева и подроста предварительных генераций. Успешность восстановления хвойных пород на лесосеке обеспечивает наличие разнообразных обсеменителей (не только стен леса, но и не вырубленного тонкомера, подроста), а также обильное плодоношение на 3-й год после рубки, когда на лесосеке отсутствует сильное задернение луговиком извилистым.

На основе результатов исследований на 9-ти ППП определена вероятная смена пород (табл. 3). Однако несвоевременное принятие мер может привести к выпадению главной породы из состава насаждения.

Достаточное количество подроста и тонкомера под пологом вырубаемых насаждений позволяет рассчитывать на естественное восстановление леса. Для этого необходимо обеспечить сохранность предварительного восстановления при проведении рубок и создать благоприятные условия для его дальнейшего роста и выживаемости путём проведения комплекса лесоводствен-ных мер.

Выводы

В лесах Арктической зоны европейской части Российской Федерации отмечается слабое последующее возобновление хвойных пород.

Рис. 3. Количество неблагонадёжного подроста на ППП после рубки, тыс.шт./га

При разработке лесосек важно обеспечить сохранность подроста в количестве, достаточном для восстановления вырубок хвойными породами. Способы и технологии рубок в лесах Арктической зоны должны, прежде всего, обеспечивать устойчивость насаждения, сохранение почвы и окружающей среды.

В ельниках зеленомошной группы типов леса в северо-таёжном лесном районе Арктической зоны спустя 6–18 лет после сплошных рубок, выполненных по сортиментной технологии с использованием харвеcтеров и форвардеров, формируется жизнеспособный подрост ели

Таблица 3. Породный состав подроста до и после рубки насаждений

|

№ ППП |

Состав древостоя до рубки |

Состав подроста |

Ожидаемая порода |

|

|

до рубки |

после рубки |

|||

|

1 |

9С1Е+Б |

10С |

6Е4С |

Сосна |

|

2 |

7С1Е2Б+Лц |

9E1C |

9Е1С |

Сосна |

|

3 |

7С1Е2Б+Лц |

10Сед.ЛцЕ |

5С5Е |

Сосна |

|

4 |

9Е1Б |

10Е |

10Еед.С |

Ель |

|

5 |

8Е2Б |

10Е |

10Еед.С |

Ель |

|

6 |

8Е2Б |

10Е |

10Еед.С |

Ель |

|

7 |

9Е1Б |

10Е |

6Б4Е+Ос,С |

Ель —► Береза |

|

8 |

7С1Е2Б+Ос |

5С5Е |

7С2Е1Бед.Лц |

Б—► Ель |

|

9 |

8C1Е1Б+Лц |

10ЕедЛц |

9Е1Б+ЛцС, ед.Б |

Б—► Ель |

Примечание. —► вероятность смены пород и сосны в количестве от 3,8 тыс. до 8,8 тыс. шт./ га, что является достаточным для естественного восстановления леса. Этот факт подтверждается и на участках сплошных санитарных рубок, проведённых 10 и 14 лет назад на больших площадях – более 100 га.

В сосняках зеленомошной группы типов леса, пройденных проходными рубками, подрост представлен елью и сосной. Количество жизнеспособного соснового подроста предварительного происхождения недостаточно для своевременного и успешного восстановления вырубок главной породой. В связи с длительностью процесса естественного лесовосстановления требуется проведение мероприятий по обеспечению благоприятных условий для появления и сохранения нового поколения леса. Например, частичная минерализация почвы позволяет существенно увеличить количество подроста на вырубках за счёт последующей генерации и тем самым обеспечить эффективность лесовосстановительных мероприятий. При недостаточном количестве подроста главной породы необходимо создавать лесные культуры.

Исследования проведены в рамках государственного задания «Проведение прикладных научных исследований» в сфере деятельности Рослесхоза, № НИОКТР 123032700030-9