Установка для исследования электронных корреляционных эффектов

Автор: Маслов В.И., Хусаинов А.Х., Шилов А.Л.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Исследования, приборы, модели и методы анализа

Статья в выпуске: 4 т.16, 2006 года.

Бесплатный доступ

Описана установка для исследований пространственно-временных электронных корреляций как в эмиссионном потоке, так и внутри самого эмиттера электронов. Измерения проводятся при динамической откачке в вакууме (10^-6-10^-7 Па). В режиме измерения статистики полевой электронной эмиссии при потоке электронов до 10^3 е/с чувствительность к парным актам составила величину

Короткий адрес: https://sciup.org/14264462

IDR: 14264462 | УДК: 537.533.2

Текст научной статьи Установка для исследования электронных корреляционных эффектов

Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной физики, вакуумной электроники и наноэлектроники тесно связаны с задачами многочастичного взаимодействия. Эффективным и перспективным методом исследования корреляционных эффектов, обусловленных многоэлектронным взаимодействием, являются измерения статистики полевой электронной эмиссии (ПЭЭ), которая вследствие особенностей ПЭЭ [1] позволяет получить уникальную информацию не только о самом эмиссионном потоке, но и о процессах как на поверхности, так и внутри твердого тела-эмиттера [2, 3].

Выполненные в последние десятилетия исследования, использующие указанный подход, подтвердили, что параметры статистики ПЭЭ содержат интересные и важные данные о пространст-венно-временнóм взаимодействии в электронной подсистеме твердого тела [4, 5]. Одновременно эти и другие научно-поисковые работы показали, что для проведения систематизированных исследований по данной тематике необходимо было существенно модернизировать имеющиеся экспериментальные установки [2, 3]. В частности, специфика проведения измерений ПЭЭ из ВТСП-соединений и углеродных эмиттеров требует непрерывной вакуумной откачки. Данная работа посвящена результатам, полученным в этом направлении.

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

-

1. Отпаянные стеклянные экспериментальные приборы были заменены на металлостеклянную вакуумную конструкцию с динамической откачкой. Этот этап значительно ускорил процедуру выведения установки в режим измерения после технологической замены элементов: эмиттера, детектора, диафрагмы. Несомненно, эта позиция по-

- высила надежность экспериментального прибора. Радикальное конструктивное изменение — сделать измерительную камеру полностью из металла или металлокерамики на данном этапе изыскательских работ представляется нецелесообразным.

-

2. Катодно-сильфонный узел выполнен на фланцевом соединении, что позволило облегчить и ускорить процедуру смены образца (катода) и зондирующей диафрагмы. По этой же причине и регистрирующий блок подсоединяется к экспериментальному прибору посредством фланцевого уплотнения. В обоих фланцах уплотнительные прокладки изготовлены из фторопласта.

-

3. Усовершенствование тракта регистрации улучшило энергетическое разрешение с 1.5 кэВ до 500 эВ. Этот весьма важный шаг вперед выполнен с главной целью — повысить точность амплитудного анализа и расширить функциональные возможности установки. Наша установка позволяет проводить изучение свойств ПЭЭ и термоэлектронной эмиссии в широком температурном интервале (80–2000) К. Уместно отметить здесь, что модификации экспериментальных приборов имели некоторые технические отличия, как например: для измерения статистики ПЭЭ из ВТСП-соединений катодная ножка имела дополнительно 2 ввода для измерения температуры образца термопарным способом.

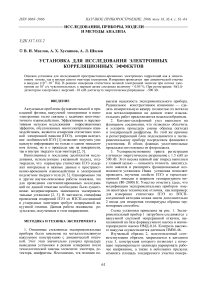

Схема установки приведена на рис. 1. Экспериментальный прибор 1 патрубком соединяется с вакуумной системой непрерывной откачки, выполненной на базе форвакуумного насоса и магниторазрядного насоса НМД-0,16. Контроль высокого вакуума осуществляется датчиком ПММ-46.

Изучаемый образец 2, подготовленный соответствующим образом, закрепляется в катодном узле 3, конструкция которого позволяет с помощью экранирующего цилиндра варьировать рабочее напряжение, а также в небольших пределах изменять площадь зондируемого участка поверх- ности эмиттера. Посредством сильфонного узла 4 можно выводить в зондовое отверстие электронный поток с заданного участка (кристаллографического направления) катода. При этом на катоднолюминесцентном стекле (КЛС) 5, закрепленном на аноде 6 можно наблюдать автоэмиссионную картину, что особо важно при контроле чистоты поверхности эмиттера. На аноде под КЛС устанавливается прецизионная диафрагма с зондовым отверстием. Диаметр последнего определяет параметр пространственной корреляции изучаемого процесса. Параметр пространственной корреляции варьировался в диапазоне 20 нм–1 мм.

В описываемой установке для исследования статистики ПЭЭ применяется метод раздельной регистрации групп электронов различной численности, использующий пропорциональный детектор и амплитудный анализатор. Узел регистрации 7 подсоединяется к прибору, как и катод, посредством фланцевого уплотнения 8. Для регистрации электронов используется кремниевый полупроводниковый детектор (ППД) типа используемых в ядерной физике для измерений бета-излучения [6]. Хорошо зарекомендовали себя в наших экспериментах Si-ППД поверхностно-барьерного типа и Si(Li)-ППД.

Рис. 1. Блок-схема установки для исследования электронных корреляционных эффектов

Зарядочувствительный усилитель имеет оптоэлектронную обратную связь; полевой транзистор головного каскада отбирается по оптимальным частотно-шумовым параметрам [7]. Сформированные электрические импульсы с предварительного усилителя (ПУ) поступают для их последующей обработки в анализатор импульсов АИ-2048, выполненный на базе персонального компьютера. Амплитудный анализатор представляет собой многофункциональный аналого-цифровой преобразователь с шиной ISA, устанавливаемый в IBM-совместимый компьютер. Программное обеспечение задает режим работы, накопление и обработку амплитудных распределений. Обработка включает в себя процедуру энергетической калибровки, поиск и идентификацию пиков, сглаживание, алгебраические действия со спектрами и т.п. Программное обеспечение работает в среде Windows. Основные характеристики АИ-2048: число разрядов (каналов) преобразования — 11 (2048); время преобразования — 1.2 мкс; интегральная нелинейность — не более 0.1 %. Применение АЦП с программным обеспечением вместо многоканального анализатора импульсов типа АИ-1024 увеличило точность измерения, повысило быстродействие и ускорило обработку данных, а также расширило функциональные возможности: в частности, предполагается кроме измерения статистики ПЭЭ проводить временнóй анализ корреляционных эффектов.

Временнóе разрешение установки в режиме измерения статистики ПЭЭ при использовании описываемых экспериментальных приборов определяется длительностью формируемого импульса в спектрометрическом тракте: ее величину можно дискретно менять в пределах (2–10) мкс.

Специфика узлов экспериментальных приборов не позволяет их прогревать при температуре свыше 150 °С; это накладывает ограничения на величину предельного значения вакуума (10 –6 – 10 –7 ) Па. Высокое напряжение на катоде варьировалось в интервале 3–20 кВ с помощью источника стабилизированного напряжения (ИСН). ИСН имеет 2 режима управления — ручное и от персонального компьютера.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

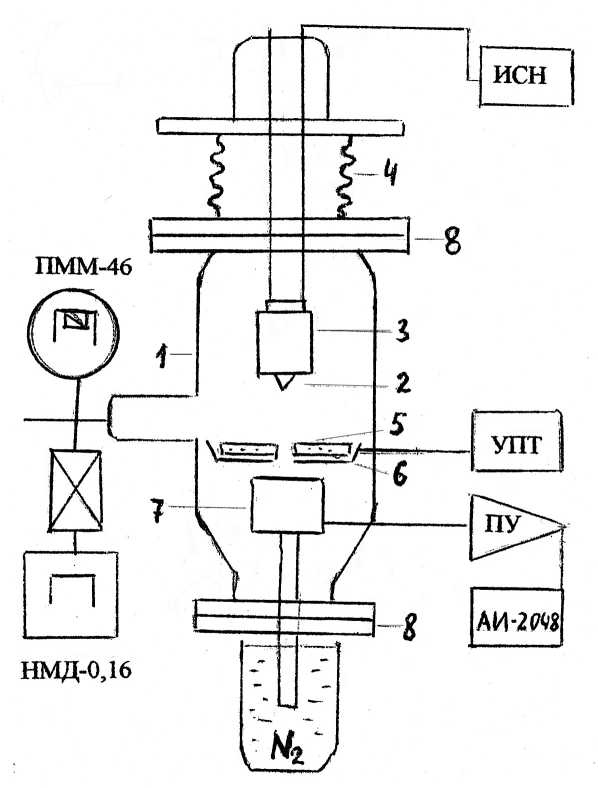

Достигнуто энергетическое разрешение в режиме статистики ПЭЭ на уровне 500 эВ. При этом шумы электроники составили всего 250 эВ. Увеличение уровня шума в режиме статистики ПЭЭ относительно шумов электроники обусловлено наводками и помехами от ИСН несмотря на их подавление и тщательное экранирование регистрирующего тракта. Шумовой порог, составивший величину ~1.5 кэВ, способствовал уменьшению

15 E , кэВ

а

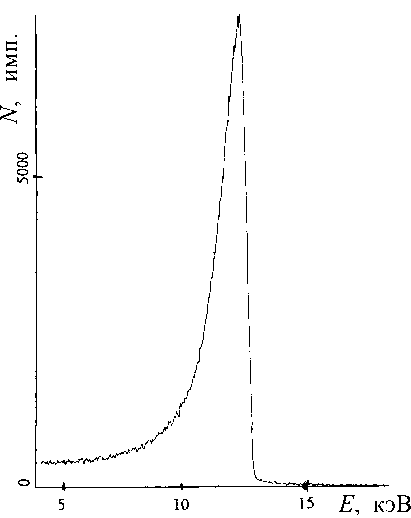

Рис. 2. Спектры статистики ПЭЭ.

а — эмиттер из вольфрама;

б — эмиттер из фуллеренсодержащего углерода;

здесь Е — энергия электронов, N — число отсчетов (импульсов) за время экспозиции

рабочего эмиссионного напряжения на 3–5 кВ, что, таким образом, понизило требования к электрической прочности и, в свою очередь, уменьшило величину электрических помех в спектрометрическом тракте. Достигнутое энергетическое разрешение улучшило чувствительность к парным актам до величины < 0.05 % при потоке электронов до 103 е/с и длительности рабочего импульса 3 мкс.

Реперный спектр статистики ПЭЭ из вольфрама приведен на рис. 2, а. Для сравнения на рис. 2, б приведен спектр статистики ПЭЭ из фуллеренсодержащего углерода, полученный на модернизированной установке, но со старым блоком регистрации, имеющим энергетическое разрешение ~1.5 кэВ. Обработка спектров статистики ПЭЭ из углеродных катодов показала, что в эмиссионном потоке относительная величина групп из двух скоррелированных электронов составляет несколько процентов, при этом величина пика превышает уровень пуассоновских наложений более чем в 20 раз. На рис. 2, б можно видеть и пик, обусловленный группами из трех скоррелированных электронов. Многоэлектронный характер холодной эмиссии (ПЭЭ) из наноуглеродных структур, возможно, является ключом к объяснению удивительнейших свойств материалов этого класса.

Достигнутый уровень шумов позволил расширить диапазон измерения вольт-амперных характеристик эмиттеров в режиме счета отдельных электронов до величины 0.1 электрона в секунду (10–20 А).

Вектор ближайшей цели направлен на объединение настоящей установки с уникальной методикой прецизионного временнóго анализа [3].

Авторы искренне благодарят В.В. Гребенщикова, А.В. Маслевцова и М.П. Жукова за высококвалифицированную работу и творческий подход к поставленным техническим задачам при создании данного диагностического комплекса.