Установка сетки пространственного анализа в ECOTECT

Автор: Ахметов И.А., Краснов И.Д.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 12-1 (28), 2018 года.

Бесплатный доступ

Эта статья объясняет то, почему сетка анализа, созданная функцией «Автоматическая подгонка сетки» в Ecotect, оставляет зазор по краям комнаты, а не покрывает всю полноту его площади. Для этого есть очень веская причина, и, поскольку она затрагивает некоторые более общие концепции анализа, заслуживает какого-то подробного объяснения.

Анализ, пространственный анализ, установка сетки анализа, точка расчёта

Короткий адрес: https://sciup.org/140280749

IDR: 140280749

Текст научной статьи Установка сетки пространственного анализа в ECOTECT

ВСТУПЛЕНИЕ

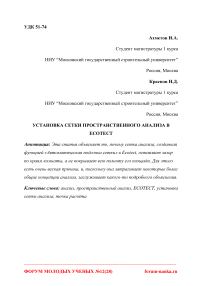

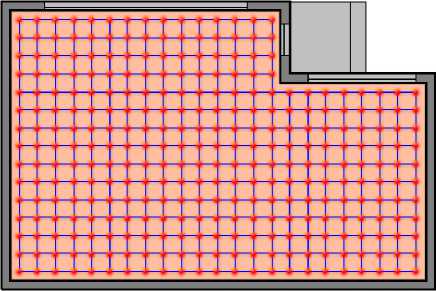

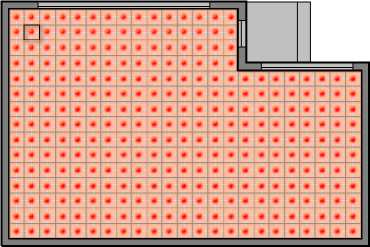

При расчете усредненных по комнате значений производительности необходимо проверить несколько разных точек в помещении. Обычно это делается с помощью сетки виртуального анализа - набора равномерно распределенных точек, распределенных по площади пола комнаты.

Рисунок 1 - Пример сетки виртуального анализа, распределенной по всему пространству, чтобы вычислять среднеквадратичные значения.

Поскольку каждая точка сетки может считаться представителем небольшого участка площади пола, средневзвешенная площадь может быть рассчитана путем суммирования значений во всех точках сетки и деления на общее количество рассмотренных точек. Тем не менее, это точно означает, что:

-

1) все части площади пола комнаты считаются

-

2) каждая часть вносит пропорциональный результат.

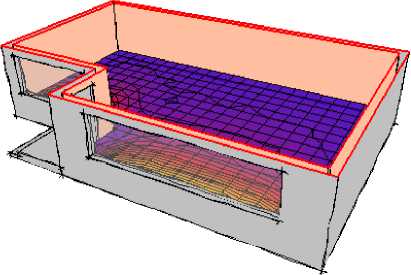

По умолчанию собственная функция Auto-Fit Grid от Ecotect делает это вполне соответствующим образом. Если вы выберете все объекты пола, принадлежащие комнате, и выберите кнопку «Автоматическая установка сетки в объекты ...», Ecotect автоматически создаст равномерно распределенную сетку по площади комнаты, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Размещение Ecotect по умолчанию «Автоматическая установка сетки» для этой комнаты.

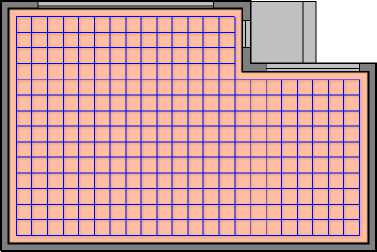

Проблема заключается в том, что результирующая сетка оставляет зазор вокруг внешних краев комнаты. Поэтому большое количество пользователей пытается «исправить» этот пробел, перемещая экстенты сетки до краев, полагая, что часть площади пола упускается. Такие пользователи стремятся в итоге получить вид сетки, показанной на рисунке 3.

Рисунок 3 - Некоторые пользователи ошибочно полагают, что они должны соответствовать сетке прямо к самому краю комнаты.

Зачем оставлять краевой разрыв?

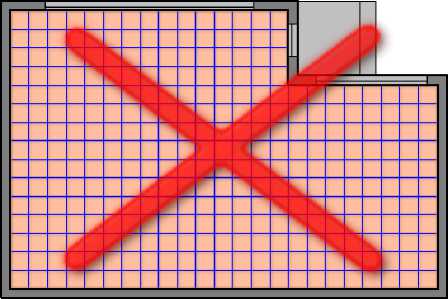

Чтобы понять, почему сетка виртуального анализа, простирающаяся прямо к краям комнаты, неверна, вы должны перестать думать о сетке как о представлении серии небольших квадратных ячеек. Вместо этого подумайте об этом как о серии узлов сетки, с точками расчета на пересечениях каждой линии сетки. На рисунке 4 показаны местоположения каждой точки расчета на автоматически сгенерированной сетке в виде серии небольших красных точек.

Рисунок 4 - Расчеты фактически выполняются на каждом узле сетки, пересечениях каждой осевой линии.

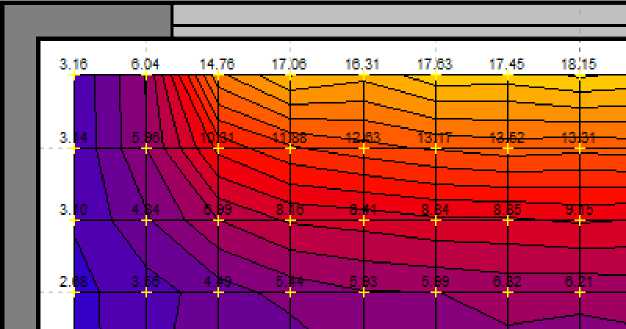

Это почти точно, как данные хранятся в сетке виртуального анализа в рамках модели, а не только в Ecotect, но в большинстве программ анализа. Поскольку данные в каждом узле могут быть сопоставлены между каждым узлом и каждой осью, чтобы представить более плавные визуальные представления. На рисунке 5 ясно показано, где есть значения и как интерполируются и рисуются контурные линии между ними.

Рисунок 5 - Сохранение значений в узлах сетки допускает точную интерполяцию и отображение контуров.

Если сетка анализа настроена так, чтобы касаться краев комнаты, тогда бы точки расчета были расположены вплотную к каждой стене. Это не тот район, к которому легко можно добраться жильцами, если они физически не прислоняются к поверхности, поэтому он не является особенно репрезентативным для того, что может быть испытано. Кроме того, для некоторых видов расчетов производительности, таких как воздушный поток, внутренняя температура и внутренне отраженные компоненты дневного света, можно встретить локализованные граничные эффекты и другие неточности, когда точка близка к границе помещения.

Хотя существует множество расчетов, которые могут быть выполнены непосредственно на поверхностях помещений, идея использования сетки виртуального анализа состоит в том, чтобы иметь возможность собирать пространственные данные и получать усредненные по комнате значения. Таким образом, если нереалистично вычислять пространственные значения непосредственно на поверхностях стенок, то сколько из этого пробела вы должны оставить?

Какая разница в краях?

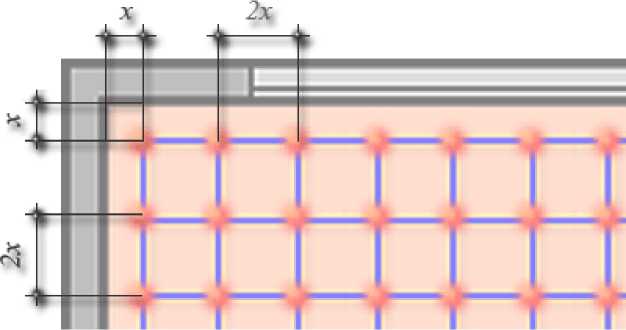

Когда вы используете функцию «Auto-Fit Grid» в Ecotect, она равномерно распределяет точки сетки по площади пола и оставляет зазор вокруг края равным ровно 1/2 расстоянию между каждым узлом сетки, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 - Размещение по умолчанию Ecotect оставляет половину ширины ширины ячейки вокруг края.

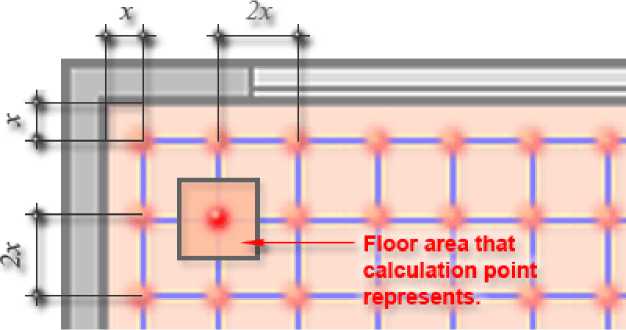

Значения, рассчитанные для каждого узла сетки, считаются репрезентативными для среднего значения небольшой площади пространства, сосредоточенного вокруг него, как показано на рисунке 7. Очевидно, чем выше плотность узлов сетки, тем меньше пространство, каждое из которых представляет и, учитывая физика воздушного потока, света и акустики, тем репрезентативнее эта небольшая область пространства, как обычно.

Рисунок 7 - Подумайте о каждой точке расчета, представляющей среднее значение площади пола, сосредоточенной вокруг нее.

Однако весь смысл использования распределенной сетки анализа заключается в том, что слишком сложно рассматривать абсолютно каждую точку в пространстве, поэтому, независимо от того, насколько плотная сетка, каждый узел должен представлять некоторую область.

Если мы экстраполируем эту идею по всем узлам сетки, то каждый узел представляет собой площадь, равную по размеру каждой ячейке сетки, но компенсированную ровно половиной ширины и высоты ячейки.

Переверните комнату с этими репрезентативными областями, отображаемыми в центр каждого узла сетки, как показано на рисунке 8, и вы получите полное покрытие площади пола.

Рисунок 8 - Экстраполирование по всей сетке означает, что размещение по умолчанию полностью отражает всю площадь пола.

Что относительно неровностей сетки?

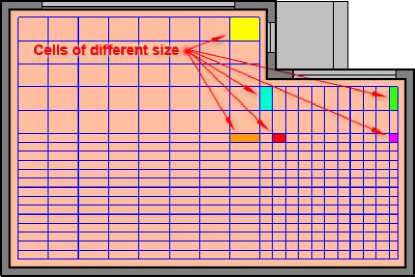

Простое суммирование значений на каждом узле сетки и деление на общее число узлов дает действительное среднее помещение только в том случае, если узлы сетки равномерно распределены в каждом аксиальном направлении. Если вы используете неровную сетку, вы должны учитывать относительный размер репрезентативных областей вокруг каждого узла.

Рисунок 9 - пример неравномерно распределенной сетки в тестовой комнате. Это ясно показывает, что даже небольшое количество изменений размера в каждой оси может привести к нескольким различным размерам ячеек. Не используя средневзвешенный расчет по площади, было бы неоправданно влиять на результат на площадь в плане, в нижний правый угол комнаты, где узлы сетки намного плотнее, чем ближе к вершине.

Рисунок 9 - Даже небольшое количество изменений в размерности вдоль каждой оси может привести к появлению многих клеток различного размера.

Учет областей с различными размерами осуществляется с использованием алгоритма, взвешенного по площади. Это требует, чтобы вы вычислили расстояние между серединами каждой ячейки сетки в каждом направлении, чтобы получить ширину и высоту каждой области.

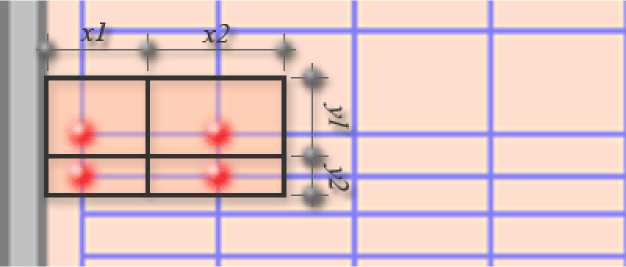

Умножение ширины и высоты дает относительную репрезентативную область каждого узла сетки. На рисунке 10 репрезентативная область левого верхнего узла будет x1 * y1, тогда как правая вершина будет x2 * y1.

Рисунок 10 - Чтобы обеспечить пропорциональное влияние, неравномерно распределенные сетки требуют расчета размера репрезентативной области каждого узла.

Учитывая размер каждой репрезентативной области узлов (dx x dy), среднее значение комнаты вычисляется путем суммирования значений в каждом узле, умноженных на представительную область, а затем деления суммы на сумму всех репрезентативных областей. На рис. 10 показано это уравнение в математической форме.

Список литературы Установка сетки пространственного анализа в ECOTECT

- Морозов Н. А. Основы качественного физико-математического анализа. - 1908.

- Бриджмен П. Анализ размерностей. - 2001.

- Тирский Г. А. Анализ размерностей. Соросовский образовательный журнал том 7 N 6 2001.

- Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. - М.: Наука, 1977.

- Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика: теория и приложения к геофизической гидродинамике, 1982.

- Huntley, H. E. Dimensional Analysis (1967).

- Г. Е. Хантли. «Анализ размерностей», М., Мир, 1970.