Устойчивое развитие - утопия или реальность?.. (С позиции философии взаимодействия в системе "природа - общество - человек")

Автор: Кузнецов Олег Леонидович

Статья в выпуске: 3 (16) т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены естественнонаучные, технологические и мировоззренческие основания реализации стратегии устойчивого развития и энергоэкологической стратегии как неотъемлемой части этого процесса. Показано, что при условии использования современных знаний и представлений о системе «природа - общество - человек» и адекватных способов описания взаимодействий в этой системе устойчивое развитие может прийти на смену традиционным способам достижения прогресса.

Система "природа - общество - человек", устойчивое развитие, ноосфера, волновые процессы, спираль развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14122972

IDR: 14122972 | УДК: 330

Текст научной статьи Устойчивое развитие - утопия или реальность?.. (С позиции философии взаимодействия в системе "природа - общество - человек")

Уточните значение слов, и вы избавите Так создан мир, мой Гамлет. Так создан мир … человечество от половины его заблуждений.

Рене Декарт В.Шекспир

Энергоэкологическое развитие, по моему убеждению, должно стать неотъемлемой частью устойчивого развития каждой страны и мира в целом [6, 8, 7]. Поэтому важно понять, как соотносится часть и целое, то есть устойчивое развитие и формирование экологически безопасной энергетики. В целом, эта проблема требует достаточно подробно изложена в рамках данной статьи, где автор рассмотрел только некоторые ключевые вопросы:

-

1. истоки странного словосочетания и современное понимание;

-

2. искажение представлений о сути стратегий устойчивого развития и возможные современные заблуждения;

-

3. направления стратегий устойчивого развития, а также внешние и внутренние источники энергии, необходимые для их реализации;

-

4. философские, естественнонаучные и технологические предпосылки возможностей устойчивого развития;

-

5. ноосферные представления В.И.Вернадского как первые шаги к стратегии устойчивого развития;

-

6. описание устойчивого развития на языках синергетики, теории самоорганизации, термодинамики необратимых процессов и языке LT;

-

7. устойчивое развитие и ускоряющий волновой процесс (сжатие исторического времени) – возможность сингулярного развития;

-

8. а что же дальше – «Грани реальности» [9] и Сходящаяся спираль развития.

Истоки странного словосочетания и современное понимание

В этом разделе речь пойдет о мировой проблеме, которая на Саммите Земли в 1992 году в Рио-де-Жанейро получила название Sustainable development – устойчивое (сбалансированное) развитие [3].

С самого начала сочетание слов «устойчивое» и «развитие» породило много дискуссий отчасти из-за трудностей перевода, отчасти из-за того, что произошла подмена понятий. Слово «устойчивое» ассоциировалось со словом «устойчивость».

На самом деле речь идет о замене парадигмы развития мира: переходе от общества потребления к ноосферному обществу, основанному принципиально иной системе ценностей, а также на новейших знаниях и технологиях.

Каждая историческая эпоха выдвигает новые вызовы и заставляет человечество искать новые технологические и социокультурные решения, которые на определенный период выводят систему на один из возможных новых аттракторов, а затем развитие идет по выбранной траектории до наступления следующей точки бифуркации.

Обычно сначала приближение новых глобальных или региональных угроз становится понятным небольшому кругу экспертов-исследователей будущего, как правило, входящих в те или иные структуры гражданского общества либо в специализированные аналитические центры. Затем эксперты привлекают внимание широких слоев населения, в том числе правительств и парламентов.

Ушедший XX век отмечен чередой глобальных кризисов, конфликтов, войн, сменой политических режимов и социальных устоев многих государств Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Остановимся на событиях, предшествующих возникновению проблемы «Sustainable development».

Итак, вторая половина XX века, через два десятилетия после Второй мировой войны.

Глобальный геополитический фон этих послевоенных лет звучал как противостояние двух сверхдержав — США и СССР (двух военно-политических блоков — НАТО и Варшавский блок). Инструментом взаимного сдерживания военных амбиций были ракетноядерные силы обеих держав.

Безудержная гонка ядерных испытаний продолжалась бы еще долго и с непредсказуемыми последствиями, если бы не тревоги и протесты экологически настроенной общественности стран мира.

В значительной мере подписание договора о прекращении испытаний ядерного оружия в воздухе, а затем и под землей было осуществлено после исключительно ярких, убедительных и тревожных результатов численного математического моделирования так называемой «ядерной зимы». Эти работы проведены российскими учеными во главе с выдающимся математиком и философом академиком Н.Н.Моисеевым. Расчеты показали, что взрыв нескольких водородных бомб на поверхности Земли приведет к такому воздействию на биосферу, что планета Земля перестанет быть пригодной для дальнейшего проживания людей.

Казалось бы, угроза прямого ядерного столкновения была снята, но, в тоже время, тревогу экспертов и общественных организаций начали вызывать другие геоэкологические проблемы. Прежде всего, это неограниченные объем использования энергоресурсов, связанный с углеводородным сырьем, и последующее тепловое и химическое загрязнение атмосферы, почв, грунтовых вод, открытых водоемов и рек.

Хищническое истребление лесов, опустынивание и излишняя урбанизация территорий, нарушающая естественные природные условия, резкая нехватка чистой пресной воды, продовольствия и других ресурсов зри нелинейном росте населения развивающихся стран (стран «третьего» мира).

В формализованном и частично научно обоснованном виде возникшие вызовы попытался сформулировать знаменитый Римский клуб, созданный по инициативе крупного итальянского бизнесмена Печчеи для обсуждения на уровне гражданских инициатив наиболее острых проблем, создающих угрозы Европе и другим континентам. К работе Римского клуба были приглашены авторитетные ученые из различных стран мира.

Римский клуб заказал теоретическое модельное исследование будущего сценария развития мировой экономики, экологической и социальной обстановки молодому американскому исследователю Денису Медоузу, который проведя соответствующие расчеты представил доклад «Пределы роста», где показал теоретические зависимости, вызвавшие неподдельную тревогу у научной и политической элиты Европы, Америки и затем других стран.

Информация Римского клуба и многих экспертов побудила генерального секретаря ООН создать международную комиссию по окружающей среде и развитию во главе с премьер-министром Норвегии госпожой Гру Харлем Брунтланд. [3]

Комиссия, в которую входили десятки высококлассных экспертов по экологии, медицине, социологии, за два года посетила все уголки «много шара, провела тщательное междисциплинарное обследование территорий и в 1986 году представила на 42-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН доклад «Наше общее будущее». Эти проблемы обсуждалась на Всемирном Саммите Земли в 1992 году. В докладе ООН были сделаны следующие основные выводы:

За последнее столетие взаимоотношения между человеком и планетой, обеспечивающей его жизнедеятельность, в корне изменились — возникла угроза для цивилизации и жизни на Земле.

За последние сто лет темпы потребления и, следовательно, экономический рост резко возросли. В производство было вовлечено столько ресурсов, сколько за все прошлые века существования человека.

Процессы экономического роста, не согласованные с возможностями природной среды, явились причиной возникновения тенденций, влияния которых ни планета, ни ее население не смогут долго выдержать.

Экономический рост разрушает природную среду, приводит к экологической деградации, а это, в свою очередь, подрывает процесс экономического роста и приводит к новым виткам социальной напряженности.

В настоящее время регионы мира сталкиваются с риском необратимого разрушения окружающей среды, который грозит уничтожением основ цивилизации и исчезновением живой природы Земли.

Прежние подходы устарели и только увеличивают неустойчивость и риск существования жизни.

Нужен новый подход к развитию, который бы обеспечил возможность развития человека во взаимодействии с окружающей его средой не в нескольких местах и не на протяжении нескольких лет, а на всей планете и в длительной перспективе.

Приведенный выше документ ООН выполнил важнейшую политическую функцию. Он привел в движение мощные процессы самоорганизации экологических движений, партий в десятках стран мира.

В 2002 году в ЮАР (Йоханнесбург) состоялся второй саммит по проблеме устойчивого развития. Основной вывод саммита состоял в том, что несмотря на определенные успехи, проблема в целом далеко не решена, и говорить о глобальном движении в сторону устойчивого развития абсолютно преждевременно.

Налицо гигантский разрыв между развитыми и развивающимися странами по такому показателю, как качество жизни людей. Более 1,5 миллиарда человек на Земле не имеют доступа к чистой пресной воде, современной медицине и образованию. Во многих регионах мира по-прежнему не сняты разнообразные экологические риски и т.п.

Развившиеся с 2008 году глобальный финансово-экономический, а затем и системный кризисы усилили интерес ученых к процессам, протекающим в системе «природа – общество – человек», и к проблеме устойчивого развития как следствию этих процессов.

Современное понимание устойчивого развития представим на рисунке 1.

Устойчивое развитие

в интересах:

-

• сегодняшнего населения

-

.1 \ • сохранения природы

/у;№\*/\ * будущих поколений

Энергетические / ~Г------< \ интересы / __ "r । ———,—_^ Экологические

// i' ': / интересы

Экономические ^ —' ^j"'

интересы Социальные инте^мзиы

Рис. 1. Структура современного понимания устойчивого развития

Четыре группы инвариантных интересов при их пространственно-временном согласовании создают необходимые условия для устойчивого развития. Достаточность возникает при наличии политической вода, самоорганизации в социоприродных системах и, естественно, при адекватном научно-технологическом базисе.

Искажение представлений о сути стратегий устойчивого развития и современные заблуждения

Необходимо зафиксировать, что интерес к проблеме «Sustainable development» на уровне государств то возникает, то пропадает. Не уменьшается число оппонентов, придирающихся к внешнему противоречию слов «устойчивое» и «развитие», не принимая во внимание, что под устойчивым развитием понимается такое развитие, при котором имеет место положительная производная величины свободной мощности общества по времени [7, 8].

Некоторые политики считают эту проблему надуманной, говоря, что в современных условиях, да еще и во время глобального кризиса, говорить о ней бессмысленно, и не учитывают того, что выйти из кризиса без устойчивого инновационного развития невозможно. Ряд ученых и политиков подменяют стратегию развития стратегией безопасности, не осознавая, что нельзя любую систему обезопасить и сохранить, не развивая ее. Наконец, публицисты и политологи иногда смешивают проблему «Sustainable development» и проблему «золотого миллиарда», не отдавая отчета в том, что это диаметрально противоречащие точки зрения и стратегии.

Более того, доминанта итогового документа Международной Конференции OOH по устойчивому развитию «РИО+20: Будущее, которое мы хотим» (июнь, 2012 г.), а именно: согласование социальной, экономической и экологической компонент мировых процессов, не полна. Поэтому появление энергетической компоненты в энергоэкологической стратегии в контексте 3Э-баланса «Экономика-энергетика-экология» удачно дополняет действующую систему взглядов.

Направления разработки и реализаций стратегий устойчивого развития

Говоря современным языком, в процессе любого развития глобальных, региональных и социо-природных систем должен сохраняться некий инвариант, а также должны непрерывно формироваться новые черты — новации, вслед за ними следуют новые элементы систем, отве-1 чающие на новые вызовы изменяющегося окружающего мира. В этом состоит философия развития системы через взаимодействие с окружающей средой. Разрабатывая стратегию устойчивого развития конкретных государств (стран) или общественных систем, необходимо четко разделить два вектора предстоящих действий: что мы сохраняем и что мы изменяем.

Такое разделение тем более актуально в XXI веке, когда параллельно и неуклонно идут процессы глобализации, формирования постиндустриального общества в развитых странах и индустриального — в развивающихся. Цивилизация с каждым годом становится все более «сетевой», то есть постепенно формируется глобальное сетевое общество (включая разнообразные площадки для дискуссий, социальные сети, виртуальные творческие коллективы). Но при этом разрыв между уровнями жизни развитых и развивающихся стран остается весьма глубоким. В последние годы фиксируется и так называемый «цифровой» разрыв, который проявляется в существенной разнице возможностей доступа населения к сетевым ресурсам, содержащим информацию о важнейших достижениях науки и технологии, источниках гуманитарных произведений и пр.

Позволим себе задать вопрос: а что же мы понимаем под термином «стратегия»? Ответим: стратегия — динамическая система знаний и проектных действий (или действий по проектированию), направленных на достижение поставленной цели по траекториям, близким к оптимальным (по критериям минимизации всех видов ресурсов и производимого экологического ущерба).

Необходимо последовательно определить: о каких знаниях, каких проектных действиях и о каких оптимальных траекториях идет речь.

Начнем с определения цели развития, ибо «для того, кто не знает цели, любой ветер попутный».

О целях общества глубоко размышлял выдающийся российский ученый (математик, физик, философ) Н.Н.Моисеев [10, 11]. Он говорил: «Цели общества нельзя придумать, они формируются исходя из явных и неявных чаяний и предпочтений народов, населяющих территорию той или иной страны. Но реализация этих чаяний возможна путем просеивания через фильтр ресурсных возможностей государства и общества».

Под ресурсными возможностями разумно подразумевать природные ресурсы (возобновляемые и невозобновляемые), интеллектуальные ресурсы, территорию, ее размер, ландшафтные и климатические условия (географическое расположение, животный и растительный миры). Определенные ограничения или преимущества на ресурсные возможности страны накладываются качеством ее «человеческого капитала» (в терминологии экспертов ООН). Исходя из приведенных рассуждений о ресурсных возможностях конкретной страны, ясно, что в каждом государстве должна быть создана своя стратегия устойчивого развития.

Поэтому поддержка создания таких стратегий в итоговом документе «РИО+20» является закономерным итогом развития научной мысли и продиктована ходом исторических событий.

Такие стратегии к настоящему времени разработаны и реализуются в отдельных государствах (Норвегия, Дания, Швеция, Китай, Казахстан и другие).

На современном этапе понимание устойчивого развития в контексте мыслей

Н.Н.Моисеева приводит к идее Интегрированного капитала человечества (рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействия в Интегрированном Капитале Человечества

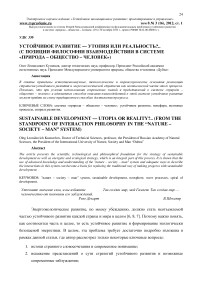

Исходя из анализа экспериментальных фактов, гипотез и физико-математических моделей геопроцессов, можно утверждать, что планета Земля — это открытая (в термодинамическом смысле) система, эволюция которой осуществляется за счет кооперационного физико-химического взаимодействия ее элементов от пико- до мега-уровня путем самоорганизации, за счет перманентно возникающих градиентов напряжений (всех известных видов физических полей и волновых резонансных явлений) [6, 7].

Ориентировочный баланс энергии Земли по отдельным видам ее источников приведен в таблице 1.

Табл. 1. Ориентировочный баланс энергии Земли по отдельным видам ее источников

|

Вид энергии |

Общие запасы, Дж |

|

Невозобновляемые ресурсы |

|

|

Термоядерная энергия |

3,60 · 1026 |

|

Вид энергии |

Общие запасы, Дж |

|

Ядерная энергия деления |

1,98 · 1024 |

|

Химическая энергия ископаемых органических ресурсов |

1,98 · 1023 |

|

Внутреннее тепло Земли |

4,82 · 1020 |

|

Возобновляемые ресурсы |

|

|

Энергия морских приливов |

25,2 · 1022 |

|

Энергия падающих на Землю лучей |

20,8 · 1023 |

|

Энергия солнечных лучей, аккумулирующаяся в верхних слоях атмосферы в виде атомарных кислорода и азота |

0,43 · 1017 |

|

Энергия ветра |

6,12 · 1021 |

|

Энергия рек |

6,48 · 1013 |

Для сравнения укажу, что в настоящее время производство энергии человечеством составляет около 1,1 · 1020 Дж.

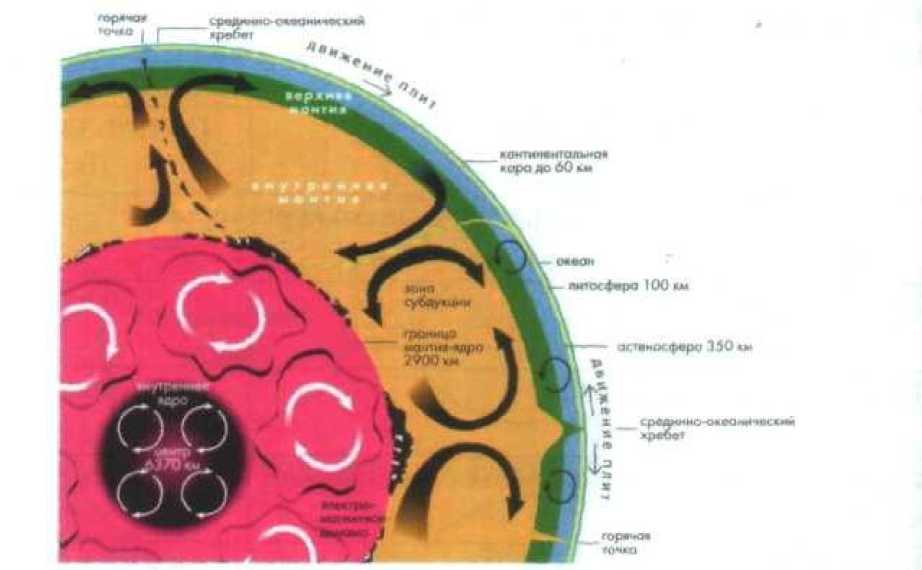

Примеры самоорганизации глобальных природных процессов во внутренней Земле и в мировом океане показаны на рисунках 3 – 4.

Рис. 3. Процессы самоорганизации внутренних слоев Земли в виде разномасштабных конвективных течений (по Корн и Пауэлл, 1991 г.)

Рис. 4. Широтный разрез глубинных плотностных течений в Атлантическом океане, обусловленных разницей солености (а) и разницей температуры (б) (Вюст, 1958 г.)

Философские, естественнонаучные и технологические предпосылки возможностей реализации устойчивого развития

Не могу не процитировать строки из работы, посвященной академику И.Т.Фролову: «В современном мире философия играет роль своеобразного универсального коммуникатора, посредника между разошедшимися и все более расходящимися сферами науки, культуры, практики, роль носителя критического рефлексивного начала и, вместе с тем, организатора межпарадигмальных дискуссий».

Одним из молодых, но уже лидирующих научных и образовательных центров в заданном направлении является Международный университет «Дубна», где автор настоящей статьи читает курс лекций. Отметим, что в университете успешно работает Научная школа устойчивого развития, трижды получившая гранты Президента страны для ведущих научных школ России (руководители проф. О.Л.Кузнецов и проф. Б.Е.Большаков)

Приведем некоторые философские размышления по поводу новь возникшей в научном сообществе необходимости расширенного к иска новых языков и инструментов для проведения междисциплинарных исследований системы «природа – общество – человек»:

-

• «Мир един, природа не знает «факультетов». Основы такого мышления формировались философами Египта, Китая, Индии, Месопотамии;

-

• «Мир прекрасен в гармонии природы и человека» — провозглашали философы, художники, поэты эпохи Возрождения;

-

• «Мир изменяется и остается неизменным». Западноевропейская философская школа (Гегель).

Вечные постулаты действуют на фоне интенсивного технократического развития цивилизации XVIII — XX веков. В этот период выдающиеся научные, инженерные и технологические школы Европы, США, России, Японии и других стран углубленно занимались дифференцированием великого поля знаний на предметные области (факультеты): физика, химия, биология, геология, информатика, социология и др.

Современный (шестой) цивилизационный уклад, так же как и предшествующие уклады, целиком основан на конкретных инженерных и конструкторских решениях, являющихся результатом предшествующих фундаментальных и прикладных исследований в области механики, термодинамики, электродинамики, аэро- и гидродинамики, атомной и ядерной физики. Вслед за этими специальными дисциплинами гигантский цивилизационный вклад внесли кибернетика, радиоэлектроника, геофизика, робототехника, молекулярная биология, физикохимия новых материалов, генная инженерия.

Представляется, что развитие технологий шестого цивилизационного уклада позволит реализовать и энергоэкологическую стратегию, и стратегию устойчивого развития в целом.

Ноосферные представления В.И.Вернадского как первые шаги к стратегии устойчивого развития

Выдающийся естествоиспытатель и философ В.И.Вернадский был не согласен с теми пророками, которые предвещают тепловую смерть Земли, которые говорят о том, что человечество собственными руками разрушит общий дом.

Будучи оптимистом в отношении развития цивилизации, Вернадский полагал, что развитию (а не деградации) будет способствовать новая культура, которая возникает постепенно в общественном сознании и поведении. Имеется в виду культура, обеспечивающая новое конкретное содержание общественной жизни, направленное на ускоренную адаптацию к изменяющимся условиям окружающей среды, умелое сочетание природных и техногенных возможностей биосферы и техносферы с сохранением (по возможности) накопленного исторического опыта.

В «Философских мыслях натуралиста» он писал: «Мы как раз переживаем ее яркое вхождение в геологическую историю планеты. В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния одного видового живого вещества — цивилизационного человечества — на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние — ноосферу» [2].

Заметим, что несмотря на неоднократное упоминание термина «ноосфера» в своих статьях, у Вернадского нет стройной теории и механизмов перехода биосферы в ноосферу. Поэтому ряд ученых, публицистов, политиков рассматривали движение к ноосфере как некий миф.

Вместе с тем в его незавершенной работе «Научная мысль каш планетарное явление» указаны некоторые конкретные условия перехода биосферы в ноосферу.

Перечислим эти условия:

-

• заселение человеком всей планеты;

-

• резкое преобразование средств связи и обмена между странами;

-

• усиление связей, в том числе политических, между всеми странами Земли;

-

• начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере; расширение границ биосферы и выход в космос; открытие новых источников энергии; равенство людей всех рас и религий;

-

• увеличение роли народных масс в решении вопроса внешней и внутренней политики;

-

• свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных,

философских и политических построений и создание в государственном строе условий, благоприятных для свободной мысли;

-

• продуманная система народного образования и подъем благосостояния трудящихся;

-

• создание реальной возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно ослабить болезни;

-

• разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения.

Обратим внимание на то, что эти мысли написаны в далеки 1943-1944 годах, когда еще не закончена была Вторая мировая война. Сам ученый в этот период находился вместе с группой академиков в изумительном по красоте горном поселке Боровое (Казахстан).

В этих тезисах — величие В.И.Вернадского как личности, философа, мыслителя.

Хочу завершить краткий рассказ о Вернадском словами глубоко уважаемого мною академика Б.С.Соколова: «Он обладал удивительной предсказательной силой»1.

Возможности описания устойчивого развития на языках синергетики, теории самоорганизации, термодинамики необратимых процессов и языке LT

Планета Земля существует в единственном экземпляре. Уникальность свойств планеты Земля в Солнечной Системе заслуживает разностороннего описания под разными углами зрения. Эти «углы зрения» за предыдущие столетия превратились в специализированные науки (астрономия, геодезия, геология, геофизика, геохимия и многие другие), относящиеся к циклу наук о Земле.

В течение столетий ученые и практики многих стран мира создали великое древо знаний об основных этапах и закономерностях развития планеты, ее растительного и животного мира и, конечно, мира людей. Эти знания сегодня строго дифференцированы и разложены по полкам специальных дисциплин.

Но в конце XX столетия на новом витке обозначился интерес к междисциплинарным исследованиям, и этот интерес ученых породил такие новые ветви науки, как Big History («большая история»), Synergetic (синергетика), Life science (науки о Жизни), Science of competition (теорию сложности).

Обратим внимание на то, что одно из важных положений философии XIX века — диалектического материализма — состояло в том, что на каждом уровне развития материи действуют свои законы:

-

• до возникновения жизни — законы физики и химии;

-

• после возникновения жизни — биологические законы;

-

• после появления человека — социальные законы.

Попытаемся кратко представить, на каких языках можно выразить общие закономерности развития, действующие в системе «природа – общество – человек».

Во-первых, язык алгебраических и дифференциальных уравнений.

Во-вторых, междисциплинарный язык синергетики.

В-третьих, язык пространственно-временных величин (LT-язык).

Язык алгебраических и дифференциальных уравнений

Во второй половине XX века, несмотря на интенсивное развитие предметных знаний и языков физики, химии, биологии, геологии, научное сообщество ощутило необходимость создания дополнительных языков которые на феноменологическом уровне позволяли бы «сши-яигь» разнородные процессы, идущие на уровне физических, биологических, социальных систем.

Попытки нахождения философского подхода к проблеме «сшивания» были предприняты Альфредом Нортом Уайтхедом (1929 г.) в работе «Философия процесса». Проблемы изучения сложных систем сегодня вышли на передние рубежи. Необходимость поиска новых междисциплинарных языков для описания процессов в социоприродных системах диктовалась еще и неприменимостью второго начала термодинамики Клаузиса к описанию развития биологических процессов, а именно: второе начало предписывало, что развитие любого процесса (в замкнутой системе) идет только в одну сторону — в сторону возрастания энтропии, т.е. тепловой смерти; а биосфера Земли в течение миллиардов лет демонстрировала совершенно противоположные тенденции. На эту противоположную тенденцию указывает и выдающаяся работа Ч.Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.). Ученый показал, что главные движущие силы эволюции живого это изменчивость, наследственность и отбор.

В конце XIX века эволюцию биосферы и социосферы прекрасно описал русский естествоиспытатель С.А.Подолинский [12]. В его работах показано, что Земля (открытая термодинамическая система) постоят»: получает энергию солнечных излучений, которая перерабатывается растительным миром таким образом, что часть энергии аккумулируется для развития биосферы. Развитие биосферы идет постоянно в сторону возрастания сложности живых систем (раздел «Эволюция биосферы» [12]). Вслед за С.А.Подолинским фундаментальные исследования биосферы выполнены В.И.Вернадским. Свое несогласие с применением второго начала термодинамики к эволюции Земли в разные годы высказывали крупные ученые и практики: физик Н.А.Умов (1901 г.), ботаник К.А.Тимирязев (1903 г.), К.Э.Циолковский (1914 г.), М.Планк (1925 г.). В биологии предшественником selforganization и наук о жизни в 30-е голы прошлого века выступил Э.Бауэр, который доказал принцип устойчивого неравновесия самоорганизующихся биологических систем. Постепенно в 40-50-е годы формируется новая парадигма мышления — наука о самоорганизации сложных динамических систем (self-organization).

Параллельно интенсивно развивается теория автоколебаний в физических и химических процессах, а также термодинамика необратимых процессов в системах, далеких от равновесия. Эти дисциплины существенно развивают наши представления о процессах, протекающих в системе «природа – общество – человек».

Междисциплинарный язык синергетики

Междисциплинарная наука о самоорганизации сложных систем получила мощный импульс после выхода в свет теперь уже всемирно известной книги немецкого ученого Г.Хакена «Синергетика — учение о взаимодействиях» [3]. Далее, опустив достаточно сложные математические основания, остановимся на ключевых представлениях о взаимодействиях в социоприродных системах, используя, в том числе выводы Г.Хакена и представителей российских научных школ, занимающихся вопросами самоорганизации: Н.Н.Моисеева, С.П.Курдюмова, Г.Г.Малинецкого, С.П.Капицы и др.

Начнем с того, что окружающий нас мир представляет собой иерархически построенную систему сфер (оболочек), развивающихся па единому алгоритму за счет флуктуации, склонных к разрастанию.

Отметим некоторые особенности бифуркационных процессов. Прежде всего — непредсказуемость. Это свойство хорошо иллюстрируется жизненными ситуациями у конкретного человека: неожиданный выбор жениха или невесты (не вытекающий из предыдущих отношений), неожиданный выбор специальности школьником, который в детстве увлекался математикой и физикой и вдруг подает заявление в театральный институт. Точка бифуркации (процесс), как правило, длится недолго. После прохождения этой точки система попадает в новое, достаточно долго длящееся состояние, в новый аттрактор. При переходе к новому аттрактору система может долго находиться в его пределах (и, процессах его влияния). В этот длительный период система саморегулируется, т.е. сама гасит возникающие флуктуации.

Рассмотрим, что представляет собой аттрактор. На концептуальном уровне аттракторы — это квазиустойчивое (квазистационарное) состояние открытой системы, формирующееся в результате метаболизма.

Исторические события в России (1917 г., 1991 г.) показали, что выбор между аттракторами, к которым приходит социальная система после бифуркации, имеет принципиальное значение, но при этом достаточно случаен.

LT язык

Одним из принципиально важных и перспективных подходов к описанию социоприродных процессов оказался язык пространственно-временных величин. Логика построения такого языка, его философские и физико-математические основания впервые рассмотрены в трудах выдающихся российских ученых Р.Бартини, П.Г.Кузнецова.

Методология и принципы использования LT-языка для описания основ устойчивого развития социоприродных систем даны в монографии и учебнике Б.Е.Большакова и О.Л.Кузнецова [6, 7, 8].

Использование универсальных мер дало возможность рассматривать понятия разных предметных областей как проективное пространство с инвариантом, допускающее преобразование по определенным правилам. Все базовые понятия системы «природа – общество – человек» стали рассматриваться как группа преобразований с инвариантом. В качестве инварианта выступили общие законы природы, выраженные в пространственновременных мерах.

Названия инварианта, выраженные в понятиях той или иной предметной области, являются его проекцией в той или иной частной системе координат. Вся совокупность проекций одного и того же инварианта образует понятие «группы», а правила перехода от записи в одной системе координат (или предметной области) к записи в другой системе координат (другой предметной области) — понятие «преобразование». Вся совокупность перечисленных понятий и образует понятие «тензор». Это, в свою очередь, дает возможность рассматривать мир как мульти-тензор или группу преобразований с системой общих законов природы — инвариантов.

Логика проектирования развилась в тензорную методологию проектирования будущ его мира как научный инструмент правильного применения общих законов природы для управления развитием в системе «природа – общество – человек».

Система универсальных LT-величин с философской и методологической точек зрения важна для того, чтобы разрешить противоречия между различными типами систем Реального мира и различными типами геометрических Пространств: евклидовым и не-евклидовым, паскалевым и не-паскалевым, дезарговым и не-дезагровым, римановым и не-римановым и др.

Но еще великий Н.И. Лобачевский предполагал, что каждому типу геометрических пространств соответствует определенный класс систем физического мира.

Устойчивое развитие и ускоряющийся волновой процесс (сжатие исторического времени) — возможность сингулярного развития

Неоценимый вклад в объяснение эволюции биосферы внесла выдающаяся работа Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.). Главным вектором развития живых организмов является триада: наследственность, изменчивость, отбор. Развитие идеи Дарвина произошло в научных школах генетиков XIX века (Вейсман, Морган), в XX веке — в молекулярной биологии. Сегодня уже сущ ествует некий свод законов, которые, помимо принципов Вернадского, Дарвина, Опарина, определяют ход эволюции.

Перечислим их:

-

• Закон необратимости эволюционных процессов (эволюция не может пойти вспять);

-

• Закон ускорения темпов эволюции вместе с сокращением геологических периодов (Палеозой — 340 млн. лет, Мезозой — 170 млн. лет, Кайнозой — 60 млн. лет).

-

• Закон неравномерности развития отдельных групп организмов (фактически это разница темпоральности).

-

• Закон увеличения разнообразия, т.е. количества видов организмов возрастает нелинейно. В XX веке живет более 5 млн. видов организмов.

-

• Закон цефализации (американский геолог Д.Дана, 1813-1895 гг.), непрерывного развития головного мозга от рыб до человека.

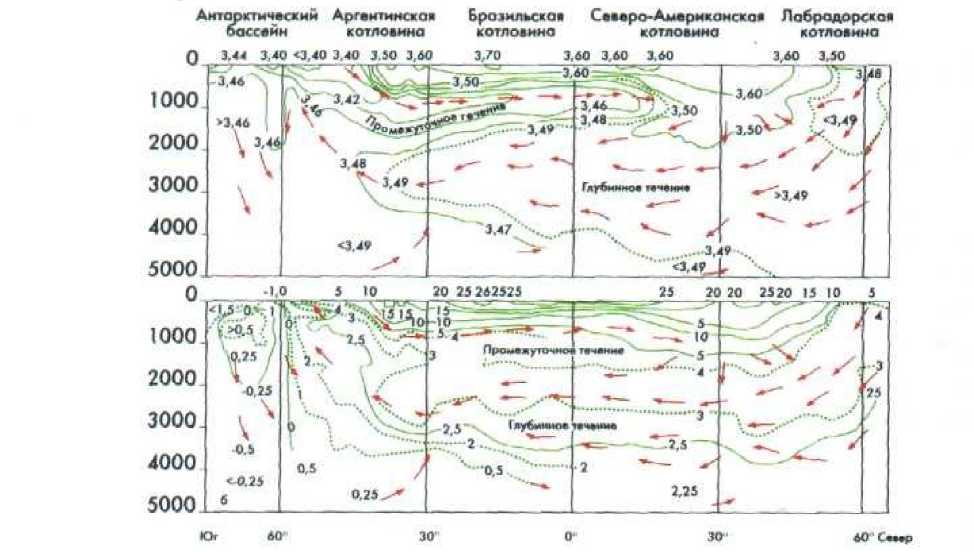

Смена геологических периодов сопровождалась сменой фауны и флоры. Продемонстрируем ход эволюции органического мира в зависимости от характеристик свободной мощности биосферы. Кривая представленная на рисунке 5, демонстрирует ускоряющийся волновой процесс развития биосферы.

Рис. 5. Развитие биосферы как ускоряющийся волновой процесс (исследования О.Л.Кузнецова, Б.Е.Большакова)

Реально происходит сжатие исторического времени. Означает ли это, что может появиться особая сингулярная точка? В принципе, да, но в современном мире это, в первую очередь, точка бифуркации, которую можно предвидеть и, если действовать корректно в рамках устойчивого развития, то можно мягко осуществлять фазовые переходы без катастроф. Но если следовать традиционному социально-экономическому подходу, то катастрофы избежать не удастся.

А что же дальше? «Грани реальности» и Сходящаяся спираль развития

Приведу цитату из замечательной книги Стивена Хокинга и Леонарда Млодинова «Высший замысел» [16]: «Мы создаем модели в науке, но также создаем их и в повседневной жизни. Моделезависимый реализм применим не только к научным моделям, но и к сознательным и подсознательным мысленным моделям, которые все мы создаем, чтобы интерпретировать и понять повседневность. Невозможно исключить наблюдателя — нас самих — из нашего восприятия мира, которое создается с помощью наших чувств и путем мышления и рассуждения. Наше восприятие (а, следовательно, и наблюдения, на которых основываются наши теории) является не непосредственным, а формируется своего рода линзой — способностью человеческого мозга к интерпретации».

Это утверждение особенно важно при исследовании процессом взаимоотношений различных уровней организации материального мира: мира порожденного руками человека и природы [9, 14].

Применительно к поведению микрообъектов на квантово-механическом уровне известна крылатая фраза Нильса Бора: «Реальность непознаваема, так как она внутренне не определена».

Спирали развития — это особый вид «моделезависимого реализма». Нам очень хочется, чтобы периодически все повторялось, но на более высоком уровне. Отсюда формируется образ расширяющейся, спирали.

Однако в процессе самоорганизации [4] и, особенно, с учетом синергетических представлений [5, 15] ситуация выглядит совсем по иному.

Р.Ф.Абдеев в работе «Философия информационной цивилизации» [1] приходит к следующему выводу: «Как мысленная модель процесса самоорганизации, сходящаяся спираль более адекватна современным представлениям о процесс саморазвития, ибо она:

-

• показывает, что формирование новой структуры начиняется не с непонятной «невидимой точки», а с максимальной (реально существующей) энтропии (хаоса, неопределенности);

-

• строится в координатах информации-энтропии и отображает возрастание уровня организации объекта во времени;

-

• объясняет ограниченность числа витков спирали этапом переходного процесса, носящего явно выраженный спиралевидный характер;

-

• как отображение процесса самоорганизации сходящаяся спираль имеет определенное сходство с колебательным процессом в устойчивых системах авторегулирования. «Гомеостат, — писал У.Эшби, — в некотором смысле не делает ничего, кроме того, что движется к состоянию равновесия». С этим фундаментальным положением как нельзя лучше согласуется именно сходящаяся форма спирали. Речь у Эшби идет о равновесии в смысле негэнтропийной устойчивости неравновесной системы, отдалившейся от уровня максимальной энтропии («равновесия»);

-

• отображает нелинейность процессов самоорганизации».

Применительно к рассматриваемой теме можно согласиться с выводами Р.Ф.Абдеева, поскольку любым экономическим формациям свойственны и восходящие, и нисходящие линии развития. Пока производственные отношения данной формации более или менее соответствуют уровню производительных сил, последние развиваются ускоренно, по восходящей линии. А когда устоявшиеся производственные отношения начинают тормозить продолжающийся рост производительных сил, тогда наступает застойная или даже нисходящая стадия в развитии этой формации, что в итоге подводит общество к революционной ситуации, к новому скачку в развитии.

В процессе эволюции проявляются циклы. Они имманентны миру. Я убежден, что современный период хаоса, который сейчас нарастает в мире, сменится более благоприятными периодами нашей жизни благодаря появлению негэнтропийной устойчивости неравновесной системы «Земля».

Поэтому завершить статью хочу словами И.Р.Пригожина: «Мы живем в опасном и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а лишь чувство умеренной надежды» [13]. С этим чувством будем идти по пути устойчивого развития.

Список литературы Устойчивое развитие - утопия или реальность?.. (С позиции философии взаимодействия в системе "природа - общество - человек")

- Абдеев, Р.Ф. Философия информационных цивилизаций. - М.: Владос, 1994.

- Вернадский, В.И. Философские мысли натуралиста/под ред. А.Л.Яншина. - М.: Наука, 1988.

- Доронина, О.Д., Кузнецов, О.Л., Рахманин, Ю.А. Стратегия ООН для устойчивого развития в условиях глобализации. - М.: РАЕН, 2005.

- EDN: QWIMOR

- Иванов, О.П., Оксогоев, А.А. Синергетика и фракталы сложных систем. - Томск: ТГУ, 2008.

- EDN: QMSPRV

- Капица, С.П., Курдюмов, С.П. Синергетика и прогнозы будущего. - М.: Наука, 1997.

- EDN: RAOMVZ