Устойчивость пойменно-русловых комплексов рек территории Еврейской автономной области к антропогенному преобразованию

Автор: Аношкин А.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрено понятие «пойменно-русловой комплекс» и его развитие на рубеже XX-XXI вв. Представлена типизация пойменно-русловых комплексов рек территории Еврейской автономной области. Приведены критерии устойчивости пойменно-русловых комплексов к антропогенному преобразованию, выделены виды хозяйственной деятельности, оказывающие значительное влияние на развитие данных природных систем в пределах территории Среднего Приамурья.

Пойменно-русловой комплекс, антропогенная нагрузка, устойчивость пойменно-руслового комплекса

Короткий адрес: https://sciup.org/14328864

IDR: 14328864 | УДК: 556.537

Текст научной статьи Устойчивость пойменно-русловых комплексов рек территории Еврейской автономной области к антропогенному преобразованию

Под пойменно-русловыми комплексами (ПРК) подразумеваются геосистемы, объединяющие важнейшие составляющие речных долин -русла и ближайшие их производные-поймы [12,13].

В исследовании ПРК можно выделить два основных направления: гидродинамическое, в котором изучаются кинематика потока на изгибе русла, циркуляционные течения, распределение скоростей потока ит.д., и гидро-лого-морфологическое, акцентирующее внимание на формах излучин, их эволюции, смещении, стадиях развития, условиях спрямления, размывах берегов [14].

В последние два десятилетия возник и стал активно развиваться палео гидрологический подход к изучению процесса меандрирования, направленный не только на восстановление бывшихза время формирования поймы положений меандрирующего русла, но и определение возраста пойменного сегмента и той ландшафтно-климатической обстановки, которая была на разных этапах развития и спрямления речных излучин [3]. Палеоруеловой анализ открывает пути к разработке долгосрочных прогнозов ру еловых деформаций в связи с глобальными изменениями природной среды и климата, в томчисле под влиянием все возрастающей антропогенной нагрузки на речные бассейны [15], акцент на этом ставят в своих исследованиях PC. Чалов и А.В. Чернов.

Устойчивость ПРК рек к антропогенной нагрузке можно определить каких свойство сохранять при воздействии факторов хозяйственной деятельности свои основные морфометрические и динамические характеристики. Так, предел устойчивости речного русла к антропогенному нарушению определяется по тому состоянию, когда изменения еще обратимы, т.е. русловой рельеф возвращается в исходное состояние после окончания воздействия. При этом время восстановления должно быть коротким по сравнению со временем естественных изменений природных характеристик [4,5].

Реакция ПРК на воздействие зависит как от его вида и степени нарушения естественного состояния, так и от свойств русла реки и поймы. Устойчивость пойменнорусловых комплексов к антропогенному преобразова нию можно оценивать посредством стабильности речного русла в естественных условиях, одного из важнейших его свойств, интегрирующих многие его характеристики. Стабильность речного русла отражает способность русла регулироватъевойрельеф при изменяющихся расходах воды инаносов[6].

В естественных условиях нестабильные или неустойчивые русла характерны для рек, протекающих в свободных геолого-геоморфологических условиях по территориям, сложенным рыхлыми породами, резкие изменения планового положенияру ела могут осуществляться в течение сезона и носят нередко пороговый характер, т.е. резко интенсифицируются в многоводные периоды и сезоны. Слабоустойчивые русла также наблюдаются у рек, протекающих в свободных геолого-геоморфологических условиях, однако интенсивность переформирований их несколько ниже. Периодичность проявления интенсивных деформаций исчисляется десятилетиями. К среднеустойчивым относятся ру ела рек, протекающих в условиях ограничения русловых деформаций геологогеоморфологическими факторами, при чередовании по длине рек свободных и ограниченных условий (например, рыхлых и связных пород). Периодичность процессов в этих случаях исчисляется столетиями. Устойчивые русла, практически не деформируемые, наблюдаютеяу рек, протекающих вусловиях полного о граничения русловых деформаций геолого-геоморфологическими факторами [7,8, 10,11].

Русло тем более подвижно, чем больше расход наносов, переносимых рекой [6]. Врезанное русло с галечно-валунным составом руслообразующих наносов относится к абсолютно устойчивому, его форма и русловой рельеф практически стабильны; песчаные широкопойменные русла отличаются высокой подвижностью, а, следовательно, большей свободой регулировать русловой рельеф.

В то же время в ряде работ [2,11,12] отмечается, что при прямых нарушениях временного и длительного характера пойменно-руслового рельефа в результате хозяйственной деятельности именно галечно-валуиные русла отличаются наименьшей устойчивостью, а также малые реки, протекающие как в свободных, так и в ограниченных геолого-геоморфологических условиях. К прямым нарушениям относятся инженерные сооружения и гидротехнические работы (разработка русловых карьеров, добыча полезных ископаемых, строительство мостовых переходов и т.д.), выполняемые в руслах реки непосредственной близости от них.

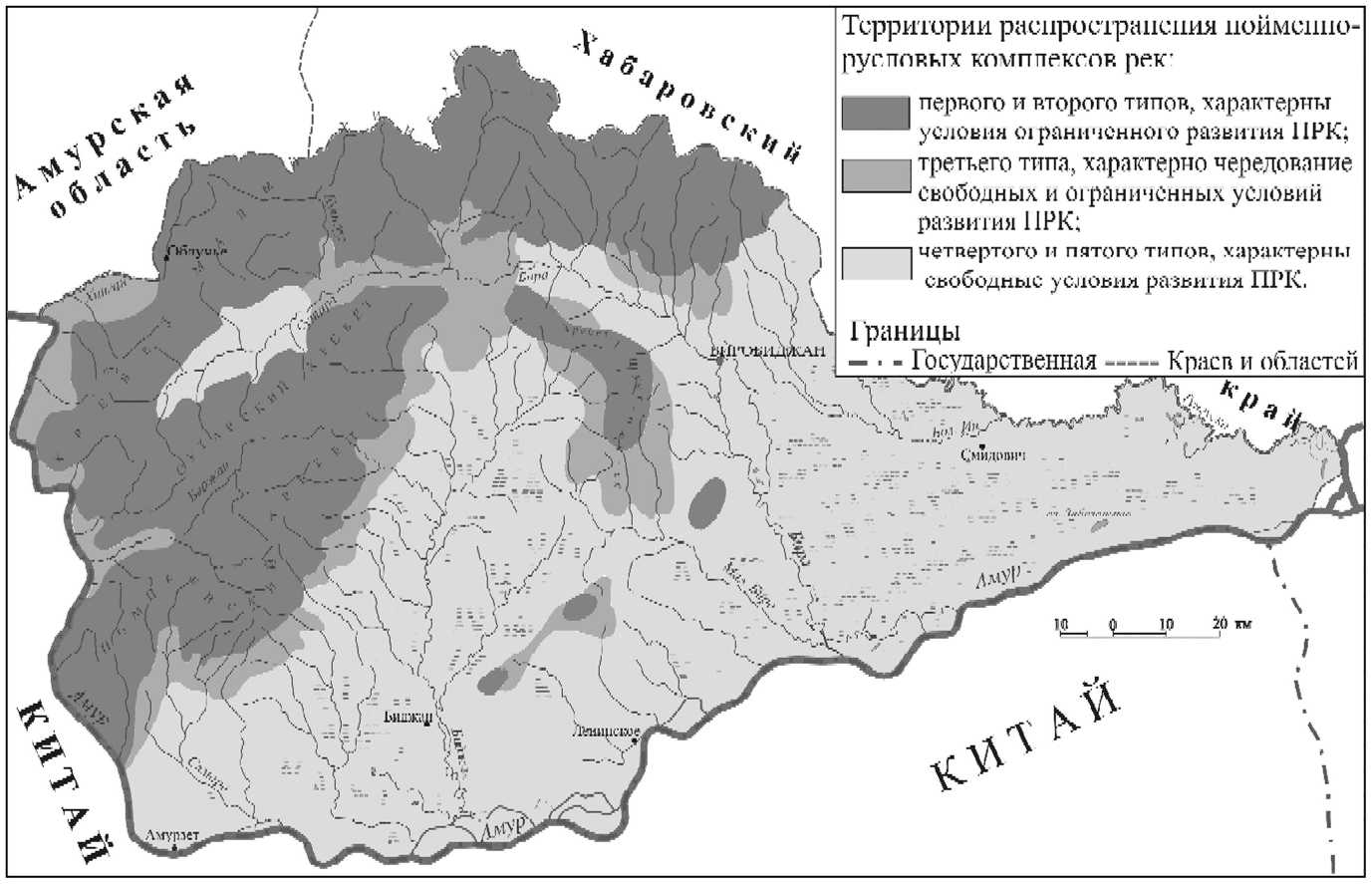

В пределах территории Еврейской автономной области (ЕАО) с учетом специфики природных условий выделяются три области с определенными условиями развития ПРК (рис.). К первой относятся районы с условиями ограниченного развития ПРК, приуроченные к территориям, которые сложены трудноразмываемыми породами (Малый Хинган, Буреинский хребет), ко второй -области со свободными условиями развигияПРК на равнинах, сложенными мощными рыхлыми толщами (Среднеамурская низменность) [12]. В первом случае в областях преобладают реки и временные водотоки с крутосклонными и пологосклонными V-образными долинами, врезанными руслами со щебнистым, галечно-валунным дном, поймы узкие фрагментарные либо отсутствуют. Во втором случае пойменно-русловые комплексы достигают своего полного развития-широкие, хорошо выработанные русла, разнообразные формы руслового рельефа, четко оформленная пойма различных уровней. Третья область - это территории с чередованием свободных и ограниченных условий развития ПРК, переходная зона между равнинным и горным рельефом, занятая участками мелкосопочника на северо-западе и отдельными изолированными горами высотой 600-800 м на юго-востоке, возвышающимися над плоскими сложно оконтуренными пространствами предгорной оконечности Среднеамурской низменности [ 1 ].

На основании совместного анализа природных условий, морфодинамических типов русел и геоморфологических типов пойм составлена типизация пойменно-русловых комплексов территории Еврейской автономной области.

-

1 тип-ПРК однорукавного, относительно прямолинейного русла крутосклонных и пологосклонных V-об-разных долин с галечно-валунным дном с фрагментарными, не выдержанными по длине чередующимися прирусловыми образованиями пойменного типа.

-

2 тип - ПРК меандр ирующего, реже адаптированного русла магистральных горных долин с плоским днищем, с развитой двусторонней озёрно-старичной поймой.

-

3 тип - ПРК прямолинейного русла предгорий с галечно-песчаным аллювием, с преобладанием двусторонней болотистой поймы.

-

4 тип - ПРК меандрирующего русла с песчаным аллювием, развивающиеся в рыхлых и слабосцементиро-ванных породах, преимущественно сегментно-гривистой поймой.

-

5 тип -ПРК многорукавного, распластанного русла с мелко- и среднезернистым песчаным аллювием, развивающиеся в рыхлых породах с гривисто-островной поймой.

В табл. 1 экспертным методом выделенные в пределах ЕАО типы ПРК охарактеризованы с точки зрения их

Рис. Зональность физико-географических условий развития пойменно-русловых комплексов рек Еврейской автономной области

Устойчивость пойменно-русловых комплексов территории Еврейской автономной области к антропогенному преобразованию

На сегодняшний день антропогенное воздействие на пойменно-русловые комплексы рек ЕАО, происходит по достаточно широкому спектру направлений. Значительное преобразование ПРК в пределах рассматриваемой территории происходит в результате таких видов хозяйственной деятельности, как: разработка полезных ископаемых в руслах реки в непосредственной близости от них, гидротехническое строительство в пределах урбанизированных территорий, создание и эксплуатация сельскохозяйственных мелиорационных систем.

По территории области указанные типы антропогенной нагрузки имеют четкую территориальную привязку. Полезные ископаемые, добываемые в пределах пойменно-русловых комплексов рек, приурочены преимущественно к горным территориям, и, как следствие, воздействию подвержены водотоки малых и средних размеров. Горные работы связаны здесь с освоением аллювиальных россыпей золота, которые по силе антропогенного воздействия на речные долины занимают одно из первых мест, так как данный тип хозяйственной нагрузки почти полностью нарушает деятельность русловых потоков [9].

В силу специфики заселения территории автономии -большая часть населенных пунктов расположена по берегам рек - преобразование руслового рельефа в результате гидротехнического строительства характерно для относительно крупных водотоков области.

Мелиоративные мероприятия, связанные с осушением земель для нужд сельского хозяйства, получили широкое распространение в пределах Среднеамурской низменности, здесь изменению подверглись как пойменно-русловые комплексы водотоков, так и обширные территории водосборных поверхностей долин рек.

На примере бассейна р. Бира рассмотрим в общих чертах смену типов пойменно-русловых комплексов и характер их преобразованияв результате различных видов хозяйственной деятельности (табл. 2).

Река Бира (Большая Бира) является самым крупным притоком Амура на территории области, образуется сли- яниемрекСутара (правый приток) иКульдур (левый приток), впадает в амурскую протоку Головинскую в 20 км выше ее устья и в 1130 км от устья Амура.

Бассейн реки в основном расположен в пределах южного склона Буреинского хребта и его отрогов. До города Биробиджана река имеет восточное направление, ниже - юго-восточное. Гидрографическая сеть хорошо развита, коэффициент густоты речной сети в среднем равен 0,67. Глубина 1,5-3 м, скорости течения 1,0-1,2 м/с в меженный период, при прохождении паводков повышаются до 2,5-3 м/с. Грунт дна песчано-галечный.

Бира относится ктипу рек с преобладанием дождевого питания. Годовые изменения хода уровня воды характеризуются резкими и обычно кратковременными подъемами в теплую часть года и устойчивой продолжительной зимней меженью. Весеннее половодье начинается в первой половине апреля и заканчивается к концу мая. Паводочный сезон обычно начинается в мае или в июне изаканчиваетсяв октябре. За этот период проходит 5-11 паводков. Чаще всего максимальные паводки наблюдаются в конце июля-августа, реже - в мае, сентябре.

В соответствии с неравномерным выпадением осадков стокреки в течение года распределен крайне неравномерно. В теплый период (апрель-октябрь) проходит до 90-95% годового объема стока, зимний сток незначителен-5-10%.

Пойменно-русловые комплексы р. Бира характери-зуютсязначительным антропогенным преобразовани-ем практически на всем ее протяжении (табл. 2). Отмечается как прямое изменение морфометрии и морфологии речного русла и поймы, так и преобразование природных условий территорий водосборных поверхностей.

В целом, для территории ЕАО антропогенное преобразование пойменно-русловых комплексов связано с определенными видами хозяйственной деятельности, незначительное их число подвергается комплексному воздействию. Как при прямом, так и при косвенном нарушении условий развития ПРК автономии происходит изменение отдельных компонентов природной среды - литологии русел и поймрек, гидродинамических характеристик потока, морфологии русловых формрельефа, струк- туры речной сети, инфильтрационных способностей грунтов водосборных поверхностей ит.д. В силу преобладания на территории области рек малых размеров, ПРК которых в наибольшей степени уязвимы к изменения природных условий, потенциальная их устойчивость к антропогенному преобразованию характеризуется как достаточно низкая.

Таким образом, антропогенное преобразование пойменно-русловых комплексов рек - сложный процесс, который еще недостаточно изучен. В то же время познание механизмов влияния хозяйственной деятельности на поймы и русла рек является одной из актуальных задач современного природопользования. Это может служить основой для проектирования возможных смягчающих, реабилитационных мероприятий, учитывать положительные эффекты антропогенного воздействия, особенно с учетом различных природных условий, в которых развивается та или иная река.

ЛИГЕЕАГУЕА:

-

1. Аношкин А.В. Обзор русло формирующих факторов территории Еврейской автономной области//Регио-нальные проблемы. №11,2009. С. 45-49.

-

2. АртамоновК.Ф., КрошкинА.Н., ТалмазаВ.Ф. Основные принципы теории руслового процесса устойчивых русел горных рек // Динамика и термика реки водохранилищ. М:Наука, 1984. С. 139-144.

-

3. Барышников Н.Б., Левашова А.А., Угриников ГН. и др. Гидравлические и гидрологические аспекты теории русловых процессов // Тезисы докладов V Всесоюзного гидролог съезда. Секция русловых процессов и наносов. Л.Тидрометеоиздат, 1986. С. 23-24.

-

4. БерковичКМ Устойчивостьречных русел кантро-погенной нагрузке//Вестник Московского ун-та, 2001. №5.С.37^2.

-

5. Беркович К.М., Злотина Л.В., Турыкин ЛА. Природно-антропогенные деформации русла Оки в районе Рязани//Геоморфология, 2009. № 2. С. 26-33.

-

6. Беркович К.М., Злотина Л.В., Чалов Р.С. Русловые процессы и градопр о мы шлейное заиление русла реки Инс ар в Мордовии //География и природные ресурсы, 1998. №2. С. 97-101.

-

7. Ржаницын НА. Руслоформирующие процессы рек. Л.: Гидрометеоиздат, 1985.264 с.

-

8. Российский К.И. Речные наносы.//Динамика и термика речных потоков. М.:Наука, 1972. С. 15-19.

-

9. ХмелеваН.В., Виноградова О.В., Сысоева СМ. Влияние разработок аллювиальных россыпей на русловые процессы горных и полуторных рек Восточной Сибири // Эрозия почв и русловые процессы. М.: МГУ 1995. Вып. 10. С. 121-132.

-

10. Чалов Р.С., Лю Шугуан, Алексеевский Н.П. Сток наносов и русловые процессы на больших реках России и Китая (Северная Двина, Обь, Лена, Хуанхэ, Янцзы)/М.:МГУ 2000. 212 с.

-

11. Чалов Р.С.,Штанкова НИ Стокнаносов, долястока влекомых наносов в нем и их отражение в формах

проявлениярусловых процессов на реках бассейна Волги // Труды Академии проблем водохозяйственных наук. Проблемы русловедения. М.: МГУ 2003. Вып. 9. С. 195-205.

-

12. Чернов А.В. География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной Евразии. ООО «Корона»,2009. 684с.

-

13. Чернов А.В. Методология и методика географического русловедения // Эрозия почв и русловые процессы. М.:Изд-во МГУ 2ОО5.Вып. 15. С. 102-125.

-

14. ЧерновА.В. О типизации и классификации речных пойм и пойменных массивов //Пойма и пойменные процессы. СПб.: Изд-во РГГМУ 2006. С. 10-16.

-

15. Чернов А.В., Кораблева О.В. Результаты наблюдений за размывом берегов на реках лесного Заволжья и их анализ//Труды Академии проблем водохозяйственных наук. Проблемы русловедения. М.: МГУ 2003. Вып. 9. С. 206-214.

Таблица 2

Антропогенное преобразование пойменно-русловых комплексов бассейна р. БольшаяБира

|

Тип ПРК |

Географическая привязка ПРК |

Геолого-геоморфо-логические условия развития ПРК |

Преобладающий вид хозяйственной деятельности |

Характер преобразования ПРК |

|

ПРК однорукавного относительно прямолинейного русла крутосклонных и пологосклонных V-образных долин, с фрагментарными, не выдержанными по длине чередующимися прирусловыми образованиями пойменного типа ПРК меандрирующего, реже адаптированного русла магистральных горных долин, с развитой двусторонней озерностаричной поймой |

Верхнее течение реки. Пойменно-русловые комплексы рек Сутара и Кульдур и их притоков |

Территории полного либо частичного ограничения условий развития ПРК геолого-геоморфологическими факторами (Малый Хинган, Буреин-ский хребет и их отроги) |

Разработка россыпных месторождений золота в пределах ПРК гидравлическим и дренажным способами |

В результате отработки золотоносных россыпей естественный рельеф ПРК и долин рек заменяется антропогенными формами: отвалами, выровненными площадками с отстойниками и водоотводными каналами, траншеями различной величины и протяженности, эрозионными канавами. Масштабы изменения ПРК по протяженности от нескольких сотен метров до 10-11 км |

|

ПРК прямолинейного русла предгорий с галечно-песчаным аллювием, с преобладанием двусторонней болотистой поймы |

Среднее течение реки, нижние участки крупных притоков |

Территории с чередование свободных и ограниченных условий развития ПРК геолого-геоморфологическими факторами |

Строительство гидротехнических и берегоукрепительных сооружений, разработка песчано-гравийных карьеров |

Активизация русловых эрозионных процессов, увеличение темпов деформаций русловых форм рельефа, общее снижение устойчивости ПРК |

|

ПРК меандрирующего русла с песчаным аллювием, развивающиеся в рыхлых и слабосцемен-тированных породах, с преимущественно сегментно-гривистой поймой |

Нижнее течение реки, притоки различных порядков (территория Среднеамурской низменности) |

Территории со свободными геологогеоморфологическими условиями развития ПРК |

Сельскохозяйственные мероприятия, связанные с осушительной мелиорацией земель водосборов и пойменных массивов ПРК, создание искусственной дренажной сети |

Мелиоративные мероприятия, связанные с осушением земель в пределах ПРК и на водосборах рек, ведут к значительной трансформации пойменно-русловых комплексов водотоков в сторону их деградации и упрощения, прекращается развитие русловых форм микро-, мезо- и макрорельефа |

|

ПРК многорукавного, распластанного русла с мелко- и среднезернистым аллювием, развивающиеся в рыхлых породах, с гривисто-островной поймой |

Строительство гидротехнических и берегоукрепительных сооружений |

Увеличение темпов развития и деформаций русловых форм рельефа |

In the paper it is considered the concept of «floodplain-channel landscape complex» and its development at the end of the XX -the beginning ofXXI centuries. The author presents the types of such complexes in the Jewish Autonomous Region. In particular, it is given the criteria of their sustainability to human transformation and pointed out the economic activities that have a significant impact on these natural systems development in the Middle Amur Region.

Список литературы Устойчивость пойменно-русловых комплексов рек территории Еврейской автономной области к антропогенному преобразованию

- Аношкин А.В. Обзор руслоформирующих факторов территории Еврейской автономной области//Региональные проблемы. № 11, 2009. С. 45-49.

- Артамонов К.Ф., Крошкин А.Н., Талмаза В.Ф. Основные принципы теории руслового процесса устойчивых русел горных рек//Динамика и термика рек и водохранилищ. М.: Наука, 1984. С. 139-144.

- Барышников Н.Б., Левашова А.А., Угриников Г.Н. и др. Гидравлические и гидрологические аспекты теории русловых процессов//Тезисы докладов V Всесоюзного гидролог. съезда. Секция русловых процессов и наносов. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С. 23-24.

- Беркович К.М. Устойчивость речных русел к антропогенной нагрузке//Вестник Московского ун-та, 2001. № 5. С. 37-42.

- Беркович К.М., Злотина Л.В., Турыкин Л.А. Природно-антропогенные деформации русла Оки в районе Рязани//Геоморфология, 2009. № 2. С. 26-33.

- Беркович К.М., Злотина Л.В., Чалов Р.С. Русловые процессы и градопромышленное заиление русла реки Инсар в Мордовии//География и природные ресурсы, 1998. № 2. С. 97-101.

- Ржаницын Н.А. Руслоформирующие процессы рек. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 264 с.

- Россинский К.И. Речные наносы.//Динамика и термика речных потоков. М.: Наука, 1972. С. 15-19.

- Хмелева Н.В., Виноградова О.В., Сысоева С.М. Влияние разработок аллювиальных россыпей на русловые процессы горных и полугорных рек Восточной Сибири//Эрозия почв и русловые процессы. М.: МГУ, 1995. Вып. 10. С. 121-132.

- Чалов Р.С., Лю Шугуан, Алексеевский Н.И. Сток наносов и русловые процессы на больших реках России и Китая (Северная Двина, Обь, Лена, Хуанхэ, Янцзы)/М.: МГУ, 2000. 212 с.

- Чалов Р.С., Штанкова Н.Н. Сток наносов, доля стока влекомых наносов в нем и их отражение в формах проявления русловых процессов на реках бассейна Волги//Труды Академии проблем водохозяйственных наук. Проблемы русловедения. М.: МГУ, 2003. Вып. 9. С. 195-205.

- Чернов А.В. География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной Евразии. ООО «Корона», 2009. 684 с.

- Чернов А.В. Методология и методика географического русловедения//Эрозия почв и русловые процессы. М.: Изд-во МГУ, 2005. Вып. 15. С. 102-125.

- Чернов А.В. О типизации и классификации речных пойм и пойменных массивов//Пойма и пойменные процессы. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2006. С. 10-16.

- Чернов А.В., Кораблева О.В. Результаты наблюдений за размывом берегов на реках лесного Заволжья и их анализ//Труды Академии проблем водохозяйственных наук. Проблемы русловедения. М.: МГУ, 2003. Вып. 9. С. 206-214.