Устойчивость польдерных систем в условиях изменяющегося климата

Автор: Самсонников Вадим Валерьевич

Статья в выпуске: 1 (26) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена возможность устойчивого развития (УР) польдерных систем в условиях изменяющегося климата при различных сценариях социально-экономического развития. На основе анализа лучших практик использования польдеров в ряде зарубежных стран выполнен сценарный анализ польдерных систем. В аспекте природоохранного инженеринга выделено три подхода к повышению жизнестойкости польдерных систем: (1) повышение надежности сооружений, не изменяя типа природопользования; (2) укрепление только рентабельных сооружений и отказ от остальных; (3) изменение типа природопользования.

Польдеры, адаптация, климатические изменения, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14123008

IDR: 14123008 | УДК: 627.533.2,

Текст научной статьи Устойчивость польдерных систем в условиях изменяющегося климата

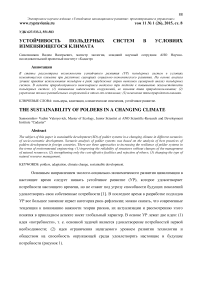

Основным направлением эколого-социально-экономического развития цивилизации в настоящее время следует назвать устойчивое развитие (УР), которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [1]. В последнее время в разработке подходов УР все большее значение играет категория риск-рефлексии; можно сказать, что современные тенденции к пониманию важности теории рисков, их актуализации и рассмотрению этого понятия в прикладном аспекте носят глобальный характер. В основе УР лежат две идеи: (1) идея «потребности», т. е. основной задачей является удовлетворение потребностей первой необходимости; (2) идея ограничения налагаемого уровнем развития технологии и обществом на способность окружающей среды удовлетворять настоящие и будущие потребности (рисунок 1).

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 11 № 1 (26), 2015, ст. 8

Рис. 1. Факторы, обуславливающие устойчивость

В российской научной школе комплексные подходы УР развиваются в работах В.И.

Вернадского, Э.С. Бауэра, Н.Н. Моисеева, П.Г. Кузнецова, и др. Экономические и экономико-географические аспекты устойчивости разрабатываются: Н.Н. Лукьянчиковым, С.Н. Бобылевым, А.А. Тишковым, Р.А. Перелетом, Г.А.Фоменко и др. Для развития экологосоциально-экономических подходов к природоохранному инжинирингу особенно следует отметить работы П.Г. Кузнецова, выявившего ряд законов природы, понимание которых, необходимо человечеству для перехода к устойчивому развитию. Так, весьма актуально его высказывание: «Переход к устойчивому развитию требует не изоляции экономической науки от физики и техники, а их нового синтеза» [3]. Тем самым П.Г. Кузнецов заложил основу комплексного междисциплинарного подхода к выработке инженерных решений.

Одной из разновидностей природно-техногенных комплексов (ПТК) являются польдерные системы, которые представляют собой осушенный и возделанный низменный участок побережья. Они обычно расположены на месте низменных заболоченных морских побережий – маршей, а также на берегах озер, рек и водохранилищ. Для защиты польдерных земель от затопления сооружают дамбы. Уровень грунтовых вод в польдерах регулируется дренажными устройствами, часто с машинной откачкой воды. Польдеры отличаются высоким плодородием и, как правило, используются для сельскохозяйственного производства [4]. Польдеры довольно широко распространены по планете. В число стран, использующих польдерные системы, входят Нидерланды, Бельгия, Италия, Польша, Латвия, Литва, Россия, США, Япония, Индия и другие.

Рассматривая проблему устойчивости особо уязвимых польдерных систем в условиях изменения климата и возросшей в последние годы волатильности социально-экономических изменений основными вопросами сегодня стали: как выявить факторы риска, в каком направлении и в каком объеме следует предпринимать действия для минимизации рисков; как интегрировать показатели риска в инженерные решения. Важно знать, какие условия и факторы природной среды определяют нормальное функционирование природнотехногенных комплексов (ПТК), как адаптируются или сопротивляются антропогенному воздействию природные системы. В связи с этим актуальной становится проблема оценки устойчивости ПТК к антропогенному воздействию.

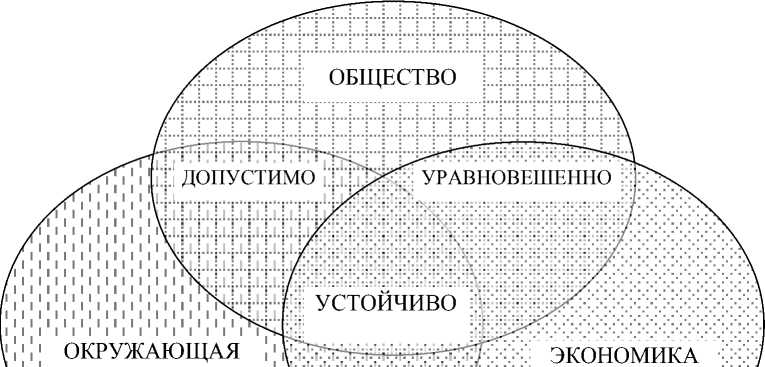

Основными факторами, вызывающими изменения польдерных систем, являются влияние климата и характер социально-экономического развития.

Климатические изменения сегодня следует рассматривать в качестве одного из важнейших факторов, определяющих варианты развития польдерных систем. Данные метеорологических наблюдений свидетельствуют о том, что за последние 100 лет средняя температура поверхности Земли выросла на 0,74 ºС, причем темпы ее роста постепенно увеличиваются. Аналогичная динамика наблюдается и в России [5]. Изменение климата не означает простое повышение температуры. Под устоявшимся термином «глобальное изменение климата» понимают перестройку всех геосистем. А потепление рассматривают лишь как один из аспектов изменений. Ведь помимо роста температуры происходит и ряд других изменений, связанных с потеплением в сложной и многосвязной системе, которой является климатическая система Земли [6]. К ним относятся увеличение числа наводнений и штормов, повышение уровня воды в океанах и т. п. В результате возрастают риски разрушения польдеров, и для повышения их жизнестойкости приходится затрачивать дополнительные средства на поддержание рабочего состояния, пересматривать использование, а иногда отказываться от их эксплуатации.

Характер социально-экономического развития также в значительной степени определяет выбор варианта использования и повышения устойчивости польдерных систем.

В результате анализа влияния факторов: (1) влияния климата и (2) характер социально-экономического развития можно выделить четыре основных сценария развития польдеров (рисунок 2).

Рис. 2. Сценарный анализ развития польдеров

-

1. При медленном изменении климата и социально-экономическом росте средства необходимые для поддержания инженерных сооружений в хорошем состоянии выделяются только в случае крайней необходимости.

-

2. При сочетании социально-экономического роста с быстрым изменением климата единственной возможностью предупреждения и борьбы с возможными негативными последствиями остается – вложение крупных денежных сумм в адаптацию польдерных систем к климатическим изменениям.

-

3. Когда наблюдается социально-экономическое падение при медленном изменении климата происходит постепенное запустение территорий и используемого оборудования, приводящее медленному исчезновению систем.

-

4. Наиболее неблагоприятный вариант развития возникает в случае сочетания социально-экономического падения с быстрым изменением климата. В этом случае экологические и экономические риски значительно усиливают друг друга, ставя под угрозу само существования стран и народов.

Для того чтобы дать более качественную оценку воздействия изменения климата на польдеры, а также выделить лучшие практики адаптации и сохранения устойчивости при разбалансировке климата, рассмотрим эксплуатацию польдерных систем в различных странах мира.

Нидерланды считаются родиной польдеров, где первые разновидности этих сооружений начали появляться уже примерно 1000 лет назад. Но главным районом создания польдеров в Нидерландах было и остается озеро Эйсселмер, возникшее на месте залива Северного моря Зейдерзе.

В конце XIX в. молодой инженер Корнелиус Лели выдвинул очень смелый по тем временам проект осушения залива Зёйдерзе, что давало увеличение территории Нидерландов более чем на 6%. При этом, наиболее плодородные земли предназначались для сельскохозяйственного освоения. Уже первые годы эксплуатации первого из созданных польдеров показали актуальность охраны окружающей прибрежной территории. Дело в том, что интенсивная откачка дренажных вод довольно быстро привела к переосушению почв на прилегающих землях. Понижение уровня подземных вод распространилось на несколько десятков километров прибрежной территории Фрисландии, высохли мелкие озера и реки, начала гибнуть растительность. Было принято решение, несмотря на значительное удорожание работ, строить польдеры в окружении обводных кольцевых каналов [7].

Кроме экологических, в новых условиях появились и другие соображения. Раньше экстенсивный характер земледелия требовал все больших и больших площадей. В последние десятилетия ХХ века в сельском хозяйстве произошла революция – оно пошло по пути интенсификации. Широкое применение удобрений, успехи селекции растений, создание мощной земледельческой техники дали возможность получить высокие урожаи даже с небольшой площади сельскохозяйственных угодий. Поэтому осушенные земли в Нидерландах все больше начали использовать не для сельского хозяйства, а для промышленной и жилой застройки, организации зон отдыха, транспортного, энергетического строительства и т. д. [8].

Существует альтернативный вариант действий, который в последнее время набирает все большую популярность – восстановление традиционного для Нидерландов ветландового ландшафта. Данные земли служат местом для обитания птиц, а также их отдыха во время перелетов, следует отметить, что голландские фермеры получают от государства полную компенсацию за уничтоженные посевы. Этот метод применяется в случае, если использование польдера экономически неэффективным и сопровождается его затоплением.

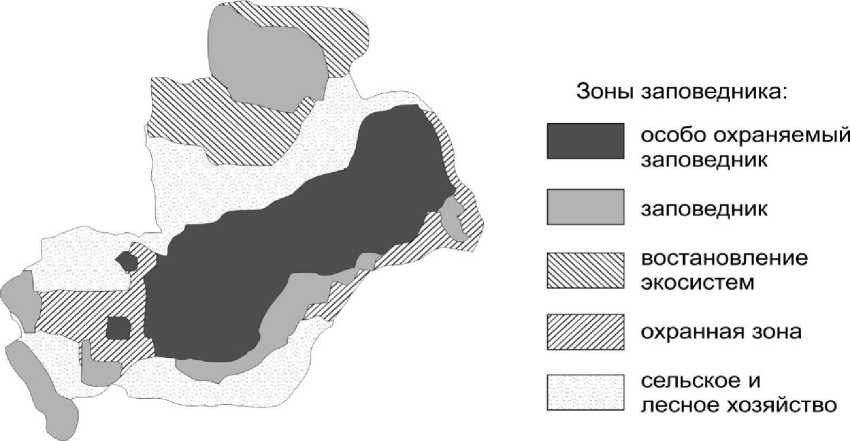

В Литве болота Жувинтаса и Амальваса образовались во впадинах, оставленных ледником более 10 тысяч лет. До 60-х годов ХХ века они покрывали более 10 000 га. Увеличение интенсивности сельского хозяйства в последние 6-8 десятилетий прошлого века привели к проведению масштабных мелиоративных работ в бассейне реки Довине, которая сильно изменила ландшафт. Болота Амальваса были подвержены человеческому влиянию в большей степени, чем в Жувинтасе. Осушение было проведено на территории площадью 2160 га, то есть более половины общей площади [9]. В 2002 году решением правительства Литвы было произведено функциональное разделение заповедника в районе озера Амальвас на зоны. В результате осушенные торфяники болот оказались в зоне восстановления природной экосистемы. Законченный вариант плана по управлению биосферой заповедника Амальваса был одобрен министром окружающей среды в 2003 году. План указывал границы зон и регламентировал мероприятия для каждой из них. Подобный план для озера Жувинтас был принят только в 2012 году [10] (рисунок 3).

Рис. 3. Функциональное деление заповедника

Источник: The after-life conservation plan for Amalvas and Zuvintas

Филиппины. В последние десятилетия увеличение населения, уничтожение лесов, освоение земель, урбанизация, интенсивное рыболовство и индустриализация стали причинами изменений в водосборе Лагуны-де-Бай. В результате произошло быстрое заиление озера, эвтрофикация, загрязнение, затопления и сокращение биологического разнообразия. Был разработан план реконструкции польдерных систем (PIDP), который предусматривает создание четырех польдерных зон. Самый южный польдер было предложено сделать резервуаром питьевой воды. Самый северный из польдеров предполагалось сделать новой мусорной свалкой для Манилы и близлежащих городов, а часть территории использовать для строительства завода по очистке сточных вод. Два средних польдера были предложены для строительства жилых домов, тем самым снижая перегруженность густонаселенных районов береговой линии [11].

Россия. Польдерные мелиоративные системы в Калининградской области самые большие в стране и носят комплексный характер [12]. В последние десятилетия в Калининградской области практически повсеместно наблюдается сложная обстановка с подтоплением территорий. Это вызывает целый комплекс проблем. Другое опасное природное явление, представляющее угрозу для Калининградской области – регистрируемое и прогнозируемое повышение уровня Балтийского моря, обусловленное потеплением

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 11 № 1 (26), 2015, ст. 8

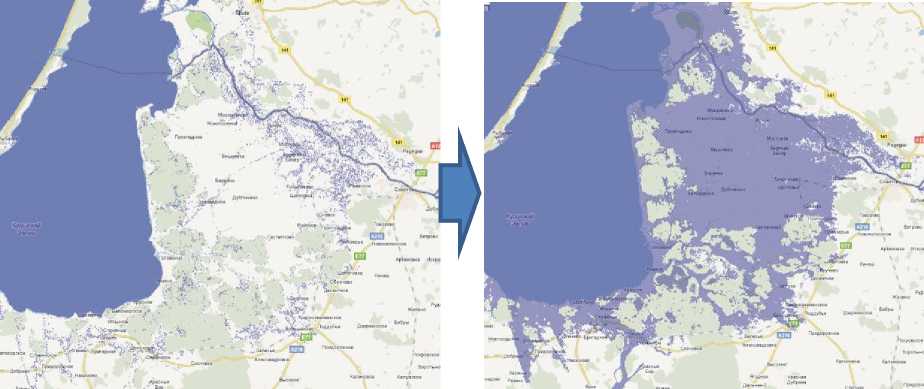

климата (создает угрозы полного затопления польдерных земель и расположенных на их территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий). По самым смелым прогнозам ученых к концу XXI века уровень Балтийского моря может подняться на 0,9 м. Что при отсутствии защитных мер будет иметь катастрофические последствия (рисунок 4) [13].

Исходный сценарий

Поднятие воды на 1 м при отсутствии защитных мероприятий

— территории, затопленные водой

Рис. 4. Возможное подтопление в Калининградской области Выполнено автором с использованием программного комплекса, разработанного Алексом Тинглем для сайта http://flood.firetree.net/

Выполненный анализ показал целесообразность выделения трех основных сценариев возможных действий в Калининградской области.

«Инерционный» сценарий предполагает сохранение существующей ситуации по предотвращению угрозы подтопления земель на территории Калининградской области. В условиях недостаточности финансирования (бюджетного и внебюджетного) действующие мелиоративные системы будут эксплуатироваться без существенных реконструкций и модернизаций, ремонтно-эксплуатационные работы будут проводиться в минимальных объемах. В результате риск наводнений возрастет.

Сценарий «Сплошная мелиорация» предполагает принятие кардинальных мер по предотвращению угрозы подтопления земель на территории Калининградской области, связанных, в первую очередь, с восстановлением работоспособности всех существующих мелиоративных систем, включая строительство, реконструкцию, ремонт всех сооружений мелиоративных систем, а также постоянное поддержание их в рабочем состоянии. Это будет способствовать организации эффективной работы мелиоративных систем по предотвращению подтопления и затопления земель. Но на осуществление этого сценария потребуются крупные финансовые расходы, чего на данный момент правительство Калининградской области позволить не может.

В связи с этим возникает необходимость проработки третьего сценария, который будет занимать промежуточное положение. Такой сценарий, который условно может быть назван «Выборочная мелиорация» предполагает восстановление работоспособности тех сооружений мелиоративных систем, которые поддерживают жизнеобеспечение населенных пунктов и осушают используемые в настоящее время и перспективные с экономической точки зрения сельскохозяйственные угодья. Не используемые в настоящее время сельскохозяйственные земли, являющиеся неперспективными с позиций развития сельского хозяйства в условиях рыночной экономики, могут быть переведены в водно-болотные угодья, а сооружения мелиоративных систем, обеспечивающие осушение таких земель, выведены из эксплуатации.

Выполненный сравнительный анализ изменения подходов к адаптации польдерных систем к климатическим воздействиям на окружающую среду в Нидерландах, Филиппинах, Литве и Калининградской области России позволил определить следующее:

Во-первых, в различных регионах мира при адаптации польдеров к климатическим изменениям разрабатываются и реализуются не только инженерные решения, направленные на повышение надежности гидротехнических сооружений, но и планируется изменение их функционального назначения.

Во-вторых, к основным факторам, воздействие которых определяет характер развития польдерных систем и соответствующие инженерные решения, относятся: близость к водоисточнику, плотность населения, финансовые возможности, климатические изменения. По климатическим изменениям Калининградская область больше всего схожа с Нидерландами, плотность населения аналогична Литве, но в отличие от этих стран не располагает достаточными финансовыми средствами.

В-третьих, в инженерном отношении снижение рисков УР польдеров, как особых природно-техногенных комплексов (ПТК) должен предполагать принципы «строительства вместе с природой» и «зеленой адаптации», что способствует более устойчивому использованию польдеров, поскольку они ориентируются на природные экосистемы, что позволяет избежать негативного влияния будущих польдеров на прилежащие территории.

Исследование опыта развития польдерных систем в других странах показывает, что в условиях постоянных климатических изменений важно предусматривать их универсальность. Такие системы способны преодолевать неопределенности и приспосабливаться к быстро изменяющимся внешним воздействиям. В сфере инженерии универсальный проект представляет собой модель, которая изменяется в зависимости от внутренних и внешних условий. Это подразумевает, что система способна реагировать на потенциальные внутренние или внешние изменения, затрагивающие систему обеспечения жизнестойкости, через постоянные или периодические воздействия. Благодаря универсальности польдерная система, в случае возникновения неопределенности, может выдержать или улучшить систему обеспечения устойчивости. * * *

Таким образом, переход к планированию и проектированию польдерных систем на устойчивой основе в условиях нарастания климатических изменений предполагает повышение их живучести и снижение уязвимости. Это предусматривает изменение самих подходов к организации проектирования на основе экосистемного подхода, при котором «человеческая» экономика рассматривается как часть всеобъемлющей природной «экономики» и должна подчиняться законам и пределам последней и экономический рост должен стать экологически приемлемым – «зеленым».

Уже существующие и строящиеся польдерные системы в условиях нарастающих климатических изменений должны быть адаптированы к изменениям климата. Иными словами повышен уровень их жизнестойкости. Возможны три подхода к повышению устойчивости польдерных систем: (1) повышение надежности гидротехнических сооружений, не изменяя типа природопользования; (2) укрепление только рентабельных сооружений и отказ от остальных; (3) изменения самого типа природопользования. Браться же за сооружение или изменение подобного рода природно-техногенных комплексов целесообразно только в случае, если положительный эффект от польдерных систем будет очевиден при выбранном типе природопользования с учетом возросших экологических рисков.

Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. — 403 с.

Список литературы Устойчивость польдерных систем в условиях изменяющегося климата

- Наше общее будущее: текст Доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию, 1987 г. -М.: Прогресс, 1989. -374 с.

- Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа -общество -человек:устойчивое развитие.-М.: ГНЦ РФ ВНИИгеосистем; Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. -403 с.

- Фоменко Г.А. Развитие природоохранных институтов как риск-рефлексия//Проблемы региональной экологии: вып. №2/2011. -С.86-91.

- Масляев В.Н., Федотов Ю.Д. Мелиоративная география (конспект лекций) .Режим доступа:http://referat.znate.ru/text/index-7430.html?page=13, свободный..

- EDN: YGQGFR

- Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации: общее резюме . -Режим доступа:http://climate2008.igce.ru/v2008/pdf/resume_ob.pdf, свободный.