Устойчивость растений ячменя к солевому стрессу

Автор: Баташева Б.А., Альдеров А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биология продукционного процесса

Статья в выпуске: 5 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Оценивали реакцию на солевой стресс 103 образцов ячменя из мирового генофонда Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. В качестве критерия солеустойчивости использовали относительную длину ростка. Проводили дифференциацию голозерных и пленчатых форм ячменя по солеустойчивости. С целью оценки характера наследования солеустойчивости выделенные образцы использовали в качестве исходных форм в гибридизации.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133118

IDR: 142133118 | УДК: 633.16:631.524.85

Текст научной статьи Устойчивость растений ячменя к солевому стрессу

Устойчивость любой открытой биологической системы, в том числе и растений, определяется способностью поддерживать гомеостаз посредством саморегулирующих защитных механизмов (1). В природных условиях растения часто подвергаются воздействию различных факторов: недостаток воды, освещения, элементов минерального питания, высокая температура, засоление и т.д. В условиях Южного Дагестана наиболее существенным фактором является высокое содержание солей в корнеобитаемом слое почвы.

Известно, что 25 % площади поверхности Земли, в том числе 10 % территории нашей страны, подвержены засолению, что наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Большие площади засоленных земель сконцентрированы в Средней Азии, Казахстане, Закавказье (2). Проблема использования засоленных земель и повышения их плодородия является крайне важной для сельскохозяйственного производства. При этом необходимо определить, какие культуры обладают наибольшей солеустойчивостью и какие сорта можно рекомендовать для возделывания на засоленных почвах в различных почвенно-климатических зонах.

Возможность земледелия на засоленных землях определяется концентрацией солей в корнеобитаемом слое: на высокозасоленных землях (более 0,5 %) вести культуру нецелесообразно, на среднезасоленных почвах (0,2-0,5 %) получают низкий урожай. Почвы, содержание солей в которых составляет 0,1 -0,2 %, пригодны для выращивания многих полевых культур. Засоление почв связано с наличием большого количества главным образом натриевых солей. Различают следующие типы засоления: хлоридное, сульфатное и углекислыми солями натрия (3).

На засоленных почвах обычно произрастают солеустойчивые растения — галофиты, характеризующиеся следующими физиолого-анатомическими особенностями: наличие мясистых органов, в клетках которых накапливаются соли, что создает высокое осмотическое давление, способствующее всасыванию воды из засоленных слоев почвы; высокая проницаемость протоплазмы, обусловливающая выделение солей вместе с водой через гидатоды и железки; слабая проницаемость корневой системы для солей (4). Следовательно, физиологически солеустойчивость связана с осмотическим давлением клеточного сока, сосущей силой клетки и проницаемостью протоплазмы.

Ячмень является довольно пластичной культурой, растения которой легко приспосабливаются к засолению почвы, характеризуются повышенной солеустойчивостью по сравнению с таковыми озимой пшеницы. Выявлена зависимость реакции растений ячменя на солевой стресс от их эколого -географического происхождения (5). В связи с этим мы провели сравнительную оценку растений двух естественных систематических групп ячменя (голозерные и пленчатые) по солеустойчивости с целью подтверждения выявленной ранее закономерности об их четкой дифференциации по этому критерию (6, 7).

В задачу нашей работы входила оценка внутривидовой изменчивости солеустойчивости образцов ячменя из мировой коллекции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) и характера наследования этого при- знака с целью выделения источников и доноров для последующего включения в селекционные программы.

Методика . Эксперимент проводили на Дагестанской опытной станции ВИР в течение 2 лет (2002-2003). Объектом исследования служили 103 образца ячменя из мирового генофонда, различающиеся по эколого-географическому происхождению и систематической принадлежности (2-, 6-рядные пленчатые и голозерные формы отечественной и зарубежной селекции).

Семена замачивали в дистиллированной воде в чашках Петри и проращивали в термостате в темноте при температуре 22 оC. На 3-и сут проростки переносили в рулоны фильтровальной бумаги, которые помещали в специальные камеры из органического стекла, заполненные 1,5 % раствором NaCl (0,7 атм) (опыт) или дистиллированной водой (контроль). Растения выращивали при температуре 22-24 оC. Через 7 сут определяли длину ростка (надземная часть проростка) и главного зародышевого корешка, а также относительную длину ростка (ОДР) — показатель солеустойчивости:

длина ростка в опыте , см

ОДР = —---------------,-- 100 % .

длина ростка в контроле , см

Солеустойчивость растений определяли по методике, разработанной на основе метода Бухингера. При этом критерием оценки солеустойчивости служили показатели прорастания семян в солевых растворах относительно таковых в воде (8, 9). Степень доминирования ( hp ) гибридов F1 определяли по Beil с соавт. (10).

Статистическую обработку данных проводили по Доспехову (11).

Результаты . Показатели относительной длины ростка существенно варьировали — C v = 40,9 % (табл. 1).

1. Длина ростков и корешков проростков ячменя в зависимости от содержания соли в среде проращивания ( n = 103)

|

Показатель |

Длина, см (опыт) |

Длина, см (контроль) |

Относительная длина, % |

|||

|

ростка |

корешка |

ростка |

корешка |

ростка |

корешка |

|

|

X ± S x |

8,1 ± 0,36 |

6,6 ± 0,12 |

20,8 ± 0,36 |

15,5 ± 0,19 |

39,0 ± 1,57 |

43,2 ± 0,76 |

|

S x |

3,64 |

1,21 |

3,62 |

1,89 |

15,9 |

7,73 |

|

C v |

45,0 |

18,2 |

17,4 |

12,2 |

40,9 |

17,9 |

|

Min |

0 |

2,30 |

10,0 |

10,1 |

0 |

15,8 |

|

Max |

15,9 |

9,75 |

27,9 |

20,7 |

76,3 |

62,6 |

П р и м е ч а н и е. Описание условий эксперимента см. в разделе «Методика».

Образцы распределяли по солеустойчивости (ОДР) на восемь классов: I — 1,0 % (ОДР 0-10 %); II — 10,7 % (ОДР 11-20 %); III — 21,4 % (ОДР 21-30 %); IV — 22,3 % (ОДР 31-40 %); V — 17,5 % (ОДР 41-50 %); VI — 15,5 % (ОДР 51-60 %); VII — 10,7 % (ОДР 61-70 %); VIII — 1,0 % (ОДР 71-80 %).

2. Масса ростков и корешков проростков ячменя в зависимости от содержания соли в среде проращивания

|

Опыт |

Контроль |

Опыт |

Контроль |

Относительная масса, % |

|

|

ростка |

корешка |

||||

|

Масса ростка, мг |

Масса корешка, мг |

сырая сухая |

|||

|

сырая 1 сухая |

сырая 1 сухая |

сырая 1 сухая 1 |

сырая 1 сухая |

||

|

H o r d e u m v u l g a r e |

|||||

|

83,0 ± 3,46 9,05 ± 0,36 |

180,1 ± 3,22 14,3 ± 0,42 |

56,1 ± 1,64 5,35 ± 0,15 |

95,6 ± 2,40 7,12 ± 0,12 |

46,0 ± 1,72 65,1 ± 2,53 |

60,2 ± 1,79 75,6 ± 1,82 |

|

Г о л о з е р н ы е ф о р м ы |

|||||

|

117,5 ± 4,16 12,3 ± 0,45 |

196,2 ± 6,88 15,9 ± 0,93 |

68,7 ± 1,56 6,54 ± 0,15 |

103,0 ± 2,78 7,26 ± 0,19 |

61,3 ± 1,99 83,3 ± 3,51 |

67,9 ± 1,82 91,1 ± 1,81 |

|

П л е н ч а т ы е ф о р м ы |

|||||

|

63,6 ± 2,82 7,2 ± 0,33 |

171,0 ± 2,69 13,4 ± 0,35 |

49,1 ± 1,93 4,70 ± 0,16 |

91,4 ± 3,32 7,00 ± 0,16 |

37,4 ± 1,68 54,8 ± 2,72 |

55,8 ± 2,46 66,9 ± 1,96 |

|

t -к р и т е |

р и й С т ь ю д е н т а (г о л |

о з е р н ы е / п л е н ч |

а т ы е) |

||

|

10,725* 9,203* |

3,398* 2,493** |

9,171* 6,422* |

3,932* 9,057* |

7,915* 8,374* |

2,677* 0,825*** |

|

* P ≤ 0,01; ** P ≤ 0,05. *** Различия недостоверны. |

|||||

Солеустойчивость голозерных и пленчатых форм ячменя составляла соответственно 54,1 + 1,57 и 30,5 + 1,48, то есть первые в 1,8 раза устойчивее вторых ( t = 39,988).

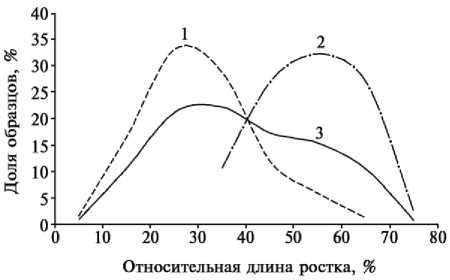

На рисунке представлено распределение образцов ячменя по относительной длине ростка: отдельно голозерные и пленчатые формы и выборка в целом (рис., соответственно 1, 2 и 3). Пик кривой, соответствующей голозерным формам, смещен в сторону высоких значений, что, вероятно, связано с большей интенсивностью роста на начальном этапе развития; наличие пленки служит своего рода барьером, тормозящим эти процессы.

Сырая и сухая масса ростков и зародышевых корешков проростков голозерных форм ячменя как в контроле, так и в опыте были выше, чем пленчатых (табл. 2). Относительные показатели сухой массы ростков и зародышевых корешков выше, чем сырой массы, что, возможно, связано с изменением характера клеточного метаболизма.

Распределение образцов ячменя различного экологогеографического происхождения и систематической принадлежности по солеустойчивости: 1, 2 и 3 – соответственно пленчатые, голозерные формы и Hordeum vulgare.

Устойчивость голозерных форм ячменя к солевому стрессу обусловлена накоплением биомассы в надземной части проростков; коэффициент корреляции между относительной длиной ростка, с одной стороны, и относительной сырой или сухой массой ростка, с другой, составлял соответственно 0,774 и 0,524. У пленчатых форм также наблю- далась положительная корреляция между этими показателями.

Нами выделены следующие голозерные образцы ячменя, устойчивые к засолению: к-3772, к-14894, к-15002, к-15017, к-18373 (Дагестан); к-11179, к-11190, к-11204 (Япония); к-17526 (Тунис); к-17425 (Греция); к8105 (Гватемала) (ОДР = 60,5%76,3 %; в среднем ОДР = 39,0+1,57 %). Растения были представлены разновидностями nudum, coeleste, brevisetum и subnudipyra-midatum. Эти образцы могут быть рекомендованы для использования в селекции в качестве источников солеустойчивости.

Два устойчивых к засолению образца, выделенные нами ранее, — к15019 (Дагестан) и к-3519 (Франция), ОДР которых составляла соответственно 48,6 и 63,6 %, были включены в цикл скрещиваний с целью изучения характера наследования этого признака (7). Образцы к-152, к-1034 и к-5119 использовали в качестве альтернативных по этому признаку: ОДР соответственно 13,3; 27,6 и 31,6 %.

При анализе гибридов F1 и их родительских форм во всех комбинациях скрещивания h p > 1, что свидетельствует о наличии гетерозиса по признаку со-леустойчивости (табл. 3).

Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о значительной внутривидовой изменчивости и большом разнообразии культурных форм ячменя ( H. vulgare L.) по солеустойчивости. Гибриды F1, полученные при скрещивании контрастных форм, превос-

-

3. Оценка солеустойчивости гибридов F1 ячменя при скрещивании образцов, кон-

- трастных по этому признаку

27,6 + 3,12 48,6 + 5,16 57,3 + 5,52

1,83

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. У р м а н ц е в Ю.А. Системный подход к проблеме устойчивости растений (на примере исследования зависимости содержания пигментов в листьях фасоли от одновременного действия на нее засухи и засоления). Физиол. раст., 1979, 26, 4: 762-778.

-

2. К о в а л ь В.С., Д а в ы д о в а Г.В . Оценка коллекции ячменя на солеустойчивость. Бюл. ВИР, Л., 1991, 207: 13-14.

-

3. И в а н и ц к а я Е.Ф. Анатомо-физиологические изменения растений в условиях разнокачественного засоления почвы. Тез. докл. конф. по физиологии устойчивости растений (Москва, 3-7 марта 1959 г.). М., 1959: 218-219.

-

4. Г л а г о л е в а Т.А. Структурно-функциональная характеристика галофитов Араратской долины. Физиол. раст., 1990, 37, 6: 1080-1088.

-

5. Ш е в я к о в а Н.И. Солеустойчивость пластомных хлорофилльных мутантов подсолнечника. Физи-ол. раст., 1982, 29, 2: 317-324.

-

6. А л ь д е р о в А.А., Б а т а ш е в а Б.А. Внутривидовое разнообразие пшеницы и ячменя по соле-устойчивости. Тез. докл. Междунар. науч. конф., посвященной 275-летию РАН и 50-летию ДНЦ РАН. Махачкала, 1999: 249-250.

-

7. Б а т а ш е в а Б.А. Солеустойчивость ячменя в связи с эколого-географическим происхождением и ботанической принадлежностью образцов. Тр. по прикл. бот., ген. и сел. СПб, 1997, 150: 63-66.

-

8. С е м у ш и н а Л.А . Определение солеустойчивости ячменя. Метод. указ. Л., 1980.

-

9. У д о в е н к о Г.В., В о л к о в а А.М . Определение в раннем возрасте солеустойчивости зерновых

злаков по комплексу ростовых параметров. Метод. указ. СПб, 1993.

-

10. B e i l G.M., A t k i n s R.E. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum. J. of Sci., 1965, 39, 3: 345-358.

-

11. Д о с п е х о в Б.А. Методика полевого опыта. М., 1979.

Дагестанская опытная станция Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова , 368612, Дагестан, Дербентский р-н, с. Вавилово