Устойчивость развития территорий и современные методы управления

Автор: Ускова Тамара Витальевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 2 (106), 2020 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение устойчивого развития является одним из самых актуальных вопросов, волнующих мировое сообщество. Эта проблема была озвучена во второй половине XX века и не решена до настоящего времени, несмотря на усилия, предпринимаемые учеными, политиками и практиками всех стран. Основной замысел представленной статьи состоит в проведении оценки успешности достижения целей устойчивого развития в Российской Федерации, а также обобщении современного опыта управления устойчивостью развития территорий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Констатируется, что если первоначально система взглядов на устойчивое развитие концентрировалась на экологических аспектах, то постепенно пришло понимание необходимости решения экономических, социальных и экологических вопросов в комплексе. В итоге сущность устойчивого развития была значительно расширена, в настоящее время модель устойчивого развития предусматривает гармонизацию социальной, экономической и экологической составляющих, направленную на удовлетворение потребностей как нынешнего, так и будущих поколений. Подчеркивается, что для устойчивого развития мировой экономики необходимо достижение этой цели каждым государством. Показано, что проблема устойчивого развития является приоритетной и для Российской Федерации, принявшей соответствующую концепцию еще в 1996 году. Проводится анализ достижения целей устойчивого развития; проблем, волнующих российские территории; методов управления, успешно используемых органами власти на местах по решению наиболее острых вопросов социально-экономического развития. Делается вывод о том, что говорить об устойчивом развитии России преждевременно, а проблемы российских территорий оказываются преимущественно следствием негативного влияния внутренних факторов. Предлагается расширять спектр управленческих инструментов воздействия на внутренние факторы с целью повышения устойчивости развития, учитывая при этом и внешние вызовы.

Устойчивое развитие, цели устойчивого развития, внутренние и внешние факторы, социально-экономические процессы, муниципальные образования, сельские территории, методы управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147225341

IDR: 147225341 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15838/ptd.2020.2.106.1

Текст научной статьи Устойчивость развития территорий и современные методы управления

власти на местах по решению наиболее острых вопросов социально-экономического развития. Делается вывод о том, что говорить об устойчивом развитии России преждевременно, а проблемы российских территорий оказываются преимущественно следствием негативного влияния внутренних факторов. Предлагается расширять спектр управленческих инструментов воздействия на внутренние факторы с целью повышения устойчивости развития, учитывая при этом и внешние вызовы.

Устойчивое развитие, цели устойчивого развития, внутренние и внешние факторы, социально-экономические процессы, муниципальные образования, сельские территории, методы управления.

Проблема устойчивого развития волнует мировое сообщество уже не одно десятилетие. Ее теоретические основы были заложены отечественным ученым В.И. Вернадским. Система научных взглядов ученого, изложенная в его работах о развитии биосферы [1; 2], по сути дела, предвосхитила осознание глобальных проблем широкой общественностью.

Первоначально понятие «устойчивое развитие» относилось преимущественно к сфере экологии [3; 4]. Однако современное толкование устойчивого развития существенно расширяет его сущность и спектр решаемых задач [5–7 и др.]. В общем виде устойчивое развитие следует понимать как развитие, основанное на гармонизации социальной, экономической и экологической подсистем, направленное на поиск путей удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений. Перечень задач включает в себя ускорение экономического роста и изменение его качества; удовлетворение основных потребностей населения; устойчивый рост численности населения; сохранение и укрепление ресурсной базы территорий и др. [8].

Острота и масштабность проблем, решаемых мировым сообществом для достижения целей устойчивого развития, требует от руководителей государств регулярного обмена мнениями относительно складывающейся ситуации, определения комплекса первоочередных мер и организации регулярного мониторинга ситуации в мире. Для этого государствами – членами ООН в 2015 году принята Повестка дня в области устойчивого развития. Она содержит семнадцать целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия ее населения, улучшения его жизни. Для каждой цели установлен перечень показателей, которые должны быть достигнуты до 2030 года2.

Система взглядов на устойчивое развитие России отражена в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию3. В ней определена цель последовательного перехода страны к устойчивому развитию, которое обеспечивало бы сбалансированное решение социально-экономических проблем, сохранение благоприятной окружающей среды и природоохранного потенциала для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей. Отмечается, что переход к устойчивому развитию займет весьма длительный период, будет реализован в несколько этапов, на каждом из которых потребуется решить беспрецедентные по масштабу задачи (рис. 1).

В документе подчеркивается, что устойчивое развитие страны возможно только в случае устойчивого развития всех входящих в ее состав территорий. Это возможно на основе формирования эффективной пространственной структуры экономики при соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации и учете местных особенностей.

Устойчивость социально-экономического развития территорий зависит от большого числа факторов и условий, как глобальных,

ЭТАП

ЗАДАЧИ

ЭТАП I

Решение наиболее острых экономических и социальных проблем при соблюдении экологических ограничений на хозяйственную деятельность

ЭТАП II

Проведение структурных преобразований в экономике, технологическое обновление, экологизация социально-экономического развития

ЭТАП III

Гармонизация взаимодействия с природой всего мирового сообщества

Рис. 1. Этапы перехода России к устойчивому развитию

так и внутренних, присущих каждой стране и даже каждой отдельно взятой территории. Один из важнейших среди внутренних факторов – действующая система управления, которая включает в себя инструменты и методы воздействия органов власти разного уровня на социально-экономические процессы территории с целью достижения устойчивости ее развития. Другими словами, решение задач устойчивого развития страны и ее территорий требует активных действий со стороны органов власти и управления, осуществляемых в рамках социально-экономической политики, реализуемой на федеральном, региональном и местном уровне.

Как же достигаются цели устойчивого развития в Российской Федерации? Как обстоят дела на местах? Как решаются вопросы увеличения численности населения, роста экономики, развития социальной инфраструктуры территорий, повышения уровня жизни населения и удовлетворения его основных потребностей, улучшения ресурсной базы? Какими инструментами располагают органы государственной власти и местного самоуправления для этого? Попытаемся ответить на указанные вопросы, исходя из динамики основных социально-экономических показателей.

Итак, согласно данным Росстата, в последние годы в Российской Федерации наблюдается снижение численности населе- ния. Наибольшее сокращение приходится на сельских жителей. Только за период рыночных реформ их число в Российской Федерации сократилось с 38,9 (на 01.01.1992) до 37,3 (на 01.01.2019) млн чел. Негативные тенденции несколько сгладило присоединение Республики Крым, в результате чего в 2014 году число сельских жителей в России увеличилось более чем на 900 тыс. чел. Однако если проанализировать демографические процессы в конкретных территориях, то острота проблемы становится более очевидной. Так, например, в Вологодской области динамика численности населения имеет устойчивый негативный тренд, особенно быстро снижается число сельских жителей. Если с 1990 по 2018 год численность сельских жителей области сократилась на 14,6 тыс. чел., то только за 2018 год – на 5,1 тыс. чел. (на 1,6%) (рис. 2). При этом имела место как естественная, так и миграционная убыль (-3080 и -2007 чел. соответственно).

Заметим, что Вологодская область не является исключением из правил. Аналогично складывается ситуация и в большинстве субъектов РФ. В 2010–2018 гг. из десяти субъектов Федерации, входящих в состав СевероЗападного федерального округа, только в двух (Ленинградская и Калининградская области) зафиксирован прирост населения (табл. 1). Причем в городах – административных центрах в эти годы также отмечался

1354,5

1202,4

—о-

1167,7

о--

886,9

—о

847,7

467,6

О--т--о-- ♦ --о•—

352,6

—о

320,0

1990 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего

городское

сельское

Рис. 2. Численность постоянного населения Вологодской области

(на 1 января соответствующего года), тыс. чел.

* Данные по переписи на 14 октября 2010 года.

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области. 2018: стат. сб. Вологда: Вологдастат, 2019. С. 13.

Таблица 1. Численность населения в субъектах Федерации, входящих в состав СЗФО РФ, в 2000 и 2018 гг., тыс. чел.

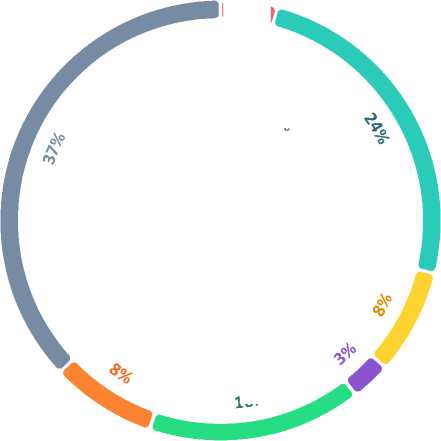

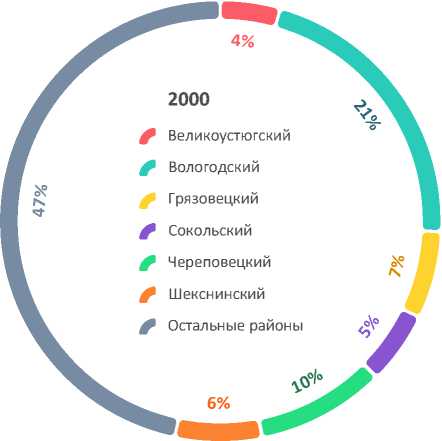

Что касается экономического роста, то в последние годы в России этот вопрос стоит весьма остро. Российская экономика прирастает ежегодно на 1,5–2,0%, что существенно ниже требуемых темпов [9]. По уровню экономического развития субъекты Федерации сильно различаются: разрыв достигает десятков раз. Ситуация на селе весьма неоднозначна. Сельские территории, расположенные в благоприятных климатических условиях или вблизи городов / городских агломераций, т. е. имеющие выход на крупный рынок сбыта, демонстрируют прирост экономических показателей. Муниципалитеты, находящиеся на периферии, особенно в неблагоприятной природно-климатической зоне, вынуждены сворачивать экономическую деятельность. В Вологодской области в более выгодном географическом положении находятся такие районы, как Вологодский, Грязовецкий, Сокольский, Череповецкий, Шекснинский, Тотемский и Великоустюгский. Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований показывает, что преимущественно в этих районах сосредоточен производственный потенциал. Они демонстрируют наилучшую динамику основных показателей, именно здесь скон- центрировано сельхозпроизводство и инвестиции в основной капитал. В 2000 году указанные районы производили 63% продукции животноводства области, в 2018 году – уже 72% (рис. 3).

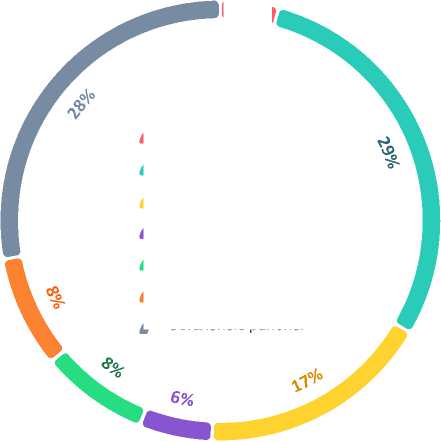

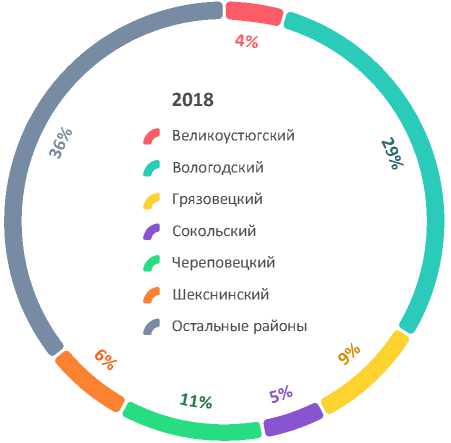

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере растениеводства. В 2000 году шесть районов производили 53% всей продукции растениеводства Вологодской области. В 2018 году их доля увеличилась до 63% (рис. 4).

Приведенные данные позволяют заключить, что сельскохозяйственное производство в остальных районах области постепенно сворачивается. Если учесть тот факт, что промышленное производство области представлено в основном в городах Череповце и Вологде (в районах выпускается лишь около 9% промышленной продукции), то вполне логичным становится вывод о фрагментарном характере экономического развития территорий области. Отдельные территории региона можно отнести к экономически развитым, однако большая часть периферийных районов слабо развита экономически.

Ресурсная база сельской экономики постепенно сжимается. Этот процесс начался в 1990-х гг. и не преодолен до сих пор [10;

-

11] . Практически на всей территории страны значительная часть сельскохозяйственных земель не обрабатывается. В ряде субъектов РФ по целевому назначению не используется до 50% сельскохозяйственных земель. В регионах Европейского Севера в период 1990–2017 гг. посевные площади под всеми сельскохозяйственными культурами сократились на 55–75% (рис. 5).

В Вологодской области общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет чуть более одного миллиона га, однако используется только половина. При этом происходит сокращение посевных площадей под всеми видами культур.

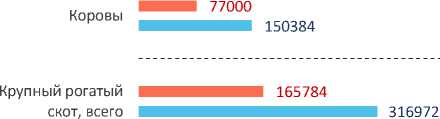

Только с 2000 по 2018 год посевные площади области сократились на 48% (рис. 6). Еще более удручающая картина в животноводстве: в 2018 году поголовье крупного рогатого скота составило только 52,3% от уровня 2000 года, коров – 51,2%, свиней – 27,5%, коз и овец – 21% (рис. 7) .

За этот период ухудшилось и материальнотехническое оснащение сельхозпроизвод-ства. Число единиц сельскохозяйственной техники в регионе снизилось на 70–75% (табл. 2).

16%

Великоустюгский Вологодский Грязовецкий

Тотемский Череповецкий Шекснинский

Остальные районы

Великоустюгский Вологодский Грязовецкий

Тотемский Череповецкий Шекснинский

Остальные районы

Рис. 3. Производство районами Вологодской области продукции животноводства в 2000 и 2018 гг., %

Источник: Муниципальные районы и городские округа Вологодской области.

Социально-экономические показатели. 2000–2018: стат. сб. Вологда: Вологдастат, 2019. С. 127.

Великоустюгский Вологодский Грязовецкий Сокольский Череповецкий Шекснинский

Остальные районы

Рис. 4. Производство районами Вологодской области продукции растениеводства в 2000 и 2018 гг., %

Источник: Муниципальные районы и городские округа Вологодской области.

Социально-экономические показатели. 2000–2018: стат. сб. Вологда: Вологдастат, 2019. С. 127.

Мурманская обл.

I 7.1

24.8

Вологодская обл.

362.8

815.1

73.1

Архангельская обл.

.

Республика Коми

39.3

100.5

Республика Карелия

33.2

82.8

-

■ 2017 г. ■ 1990 г.

Рис. 5. Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех хозяйствах субъектов Европейского Севера РФ, тыс. га

Более того, инвестиционный потенциал для развития периферийных районов крайне мал [12]. Так, если в 2018 году на одного жителя Вологодской области приходилось 128 тыс. руб. инвестиций в основной капитал, то в Сямженском районе – 10,6; Тарногском – 6,8; Чагодощенском – 4,9; Усть-Кубинском – 2,9;

Устюженском – 2,8 тыс. руб. Этих средств явно недостаточно для создания и модернизации производств, поступательного развития экономики территорий. В связи с этим говорить об ускорении экономического роста и изменении его качества на большей части территорий региона не приходится.

Кормовые культуры

Овцы и козы

■ 12934

Картофель

I 10966

■ 29872

Свиньи

Зерновые и 103807

зернобобовые 169706

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий, всего

■ 2018 ■ 2000

Рис. 7. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий Вологодской области (на конец года), голов

■ 2018 ■ 2000

Рис. 6. Посевные площади Вологодской области, га

Таблица 2. Наличие сельскохозяйственной техники в Вологодской области (на конец года), штук

|

Сельскохозяйственная техника |

Год |

2018 год к 2000 году, % |

|||||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

||

|

Тракторы |

10496 |

6722 |

4397 |

3118 |

2988 |

2776 |

2618 |

2529 |

24,1 |

|

Плуги |

2449 |

1673 |

1056 |

733 |

671 |

597 |

573 |

540 |

22,0 |

|

Культиваторы |

1419 |

1015 |

774 |

560 |

518 |

498 |

484 |

466 |

32,8 |

|

Сеялки |

1524 |

1083 |

690 |

495 |

469 |

432 |

430 |

406 |

26,6 |

|

Косилки |

2021 |

1346 |

903 |

630 |

575 |

539 |

510 |

472 |

23,4 |

|

Комбайны зерноуборочные |

1468 |

937 |

579 |

398 |

371 |

352 |

345 |

343 |

23,4 |

|

Доильные установки и агрегаты |

1433 |

996 |

672 |

513 |

481 |

456 |

434 |

430 |

30,0 |

Источник: Муниципальные районы и городские округа Вологодской области. Социально-экономические показатели 2000–2018 гг.: стат. сб. Вологда, 2019. С. 45.

Неразвитая экономическая база – одна из главных причин низкой бюджетной обеспеченности муниципалитетов [13]. Доля собственных доходов практически всех муниципалитетов не превышает 50%. В итоге жизнедеятельность муниципальных образований зависит от финансовой помощи из региональных бюджетов. Так, в Вологодской области на эти цели ежегодно направляется около четверти доходов бюджета. Например, в 2018 году размер помощи соста- вил более 19 млрд руб., в 2019 году – более 27 млрд руб.4 Кроме того, имущественная обеспеченность муниципалитетов, особенно сельских, недостаточна для выполнения стоящих перед ними задач [14]. Каждый второй из числа опрошенных руководителей городских и два из трех глав сельских поселений Вологодской области оценивают обеспеченность муниципальным имуществом низко и крайне низко [15]. Следствием этих негативных процессов является слабое развитие социальной инфраструктуры и благоустройства сельских населенных пунктов, более низкий уровень доходов, недостаточный для удовлетворения потребностей сельских жителей [16].

Имеют место и другие факты, свидетельствующие о том, что ряд наиболее острых вопросов не решается многие годы. Следовательно, говорить об устойчивом развитии территорий преждевременно.

Безусловно, органы власти разных уровней предпринимают усилия по исправлению ситуации и выводу территорий на траекторию устойчивого развития. Главным инструментом, призванным обеспечить достижение целей устойчивого развития, являются государственные программы [17]. В настоящее время в Российской Федерации реализуется более сорока государственных программ. В 2019 году принята новая государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», ориентированная на период 2020–2025 гг. (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696)5. Органам государственной власти региона и муниципалитетам следует активизировать работу по получению финансирования на решение задач социально-экономического развития территорий в рамках действующих программ.

На региональном уровне также весьма активно используется программно-целевой метод управления. Например, с целью государственной поддержки села и его экономики реализуется государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013–2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства области от 22 октября 2012 г. № 1222)6.

За период реализации подпрограммы в ней приняли участие практически все муниципальные районы. На финансирование ее мероприятий из областного бюджета ежегодно выделяется порядка 3,5% всех расходов. Эти средства не только направляются на ввод в действие животноводческих, рыбоводческих, тепличных комплексов и реконструкцию имеющихся производственных объектов, но и позволяют решать социальные проблемы села, обустраивать населенные пункты, модернизировать объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Так, за 2014–2019 гг. в сельской местности построено (реконструировано) 128,69 км газопроводных сетей, 41,9 км водопроводов, 45,84 тыс. кв. м плоскостных спортивных сооружений. Введены в эксплуатацию пять фельдшерско-акушерских пунктов. В Кичменгско-Городецком районе завершено возведение пристройки к средней общеобразовательной школе на 240 учебных мест. В Тарногском и Харовском муниципальных районах построена дорога протяженностью 8,4 км. Кроме того, 148 проектов, подготовленных по инициативе граждан, проживающих в сельской местности, получили грантовую поддержку. За счет средств грантов были созданы и обустроены зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, восстановлены природные ландшафты, историко-культурные памятники. Часть средств направлена на поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел7. Опыт Вологодской области нашел поддержку на федеральном уровне8. В последующий период в регионе планируется продолжить эту программу. На комплексное развитие сельских территорий в 2020–2022 гг. предусматривается выделение из областного бюджета более 1,4 млрд руб. (табл. 3).

Таблица 3. Финансирование госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области» в 2020–2022 гг., млн руб.

|

Направление расходов |

2019 год |

2020 год |

2021 год |

2022 год |

Всего за 2020–2022 гг. |

|

Поддержка отраслей агропромышленного комплекса (животноводство, растениеводство, рыболовство) |

1895,9 |

2024,8 |

1471,9 |

1475,9 |

4972,6 |

|

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |

467,5 |

331,9 |

267,8 |

268,1 |

867,8 |

|

Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса |

8,7 |

17,8 |

17,8 |

17,8 |

53,4 |

|

Комплексное развитие сельских территорий |

225,8 |

359,3 |

541,5 |

556,4 |

1457,2 |

|

Развитие мелиорации земель |

3,6 |

12,0 |

7,8 |

12,7 |

32,5 |

|

Итого по программе |

2832,4 |

2985,1 |

2547,5 |

2574,9 |

7383,5 |

|

Источник: данные Департамента финансов Вологодской области. URL: https://df.gov35.ru/otkrytyy-byudzhet/ prezentatsii |

|||||

Еще одним инструментом, широко используемым региональными органами государственной власти и местного самоуправления для решения проблем территорий, является проектный подход. Так, в Вологодской области с 2015 года реализуется проект «Народный бюджет». Суть его состоит в том, что муниципальным образованиям на реализацию общественно значимых проектов на конкурсной основе предоставляются субсидии из областного бюджета. Если в 2015 году на эти цели было выделено 7,6 млн руб., то в 2019 году – уже 88,7 млн руб. Ежегодно растет количество поданных муниципалитетами заявок на получение субсидии: в 2015 году – 74, в 2019 году – 818 заявок.

В целях максимально полного включения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения с апреля 2019 года в Вологодской области реализуется проект «Вологодский гектар»9, созданный по примеру федерального проекта «Дальневосточный гектар». Земельные участки площадью от 1 до 100 га предоставляются в собственность гражданам и юридическим лицам Российской Федерации на безвозмездной основе.

Проект вызвал большой интерес у россиян, желающих заниматься сельскохозяйственным производством. Уже к концу года в регионе были оформлены свидетельства о праве собственности уже на 107 земельных участков. В общей сложности выделено 4,8 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель. В проекте задействованы шесть районов области (Никольский, Вашкинский, Вожегодский, Бабаевский, Вытегорский и Харовский). Участниками программы стали жители не только Вологодской области, но и других российских регионов, в том числе Ленинградской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Ярославской областей, Республики Татарстан, Алтайского и Краснодарского краев, городов Москвы и Санкт-Петербурга10.

Органам местного самоуправления следует активнее внедрять стратегическое планирование, которое достаточно широко используется регионами, муниципальными районами и крупными городами. Что касается муниципалитетов поселенческого уровня, то лишь немногие из них имеют стратегии развития. Долгосрочное видение своего будущего – залог устойчивого раз- вития поселения. Кроме того, наличие стратегии поселения – своеобразный сигнал для инвесторов, свидетельство того, что у села есть будущее, а следовательно, в его развитие можно инвестировать. Положительный опыт стратегического планирования сельских поселений в России имеется. Так, вполне успешно реализуются стратегии развития следующих сельских поселений: Сметанино (Верховажский район Вологодской области), Каенлинское (Нижнекамский район Республики Татарстан), Казацкий сельский совет (Елецкий район Липецкой области), Никольское (Новоусманский район Воронежской области) и ряда других11. В этом вопросе органам местного самоуправления не следует ждать помощи государства. Необходимо изучить положительный опыт, имеющиеся методики стратегического планирования [18– 20] и организовать местных жителей, для того чтобы определить будущее своего села, при разработке стратегий ориентироваться на принципы устойчивого развития.

Важнейшим стратегическим направлением на селе должна стать поддержка предпринимательства. Без устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельской экономки в целом, диверсификации ее структуры невозможно представить будущее сельских территорий, становление социальной и инженерной инфраструктуры села, достойный уровень жизни населения.

В распоряжении органов власти имеются и другие инструменты, способствующие устойчивому развитию территорий, главное – научиться эффективно их использовать.

Таким образом, задача перехода общества на модель устойчивого развития не потеряла своей актуальности до сих пор [21]. Одной из причин этого является динамичность и непредсказуемость факторов, определяющих устойчивость социально-экономического развития. Прежде всего это касается внешних факторов и вызовов, среди которых экономические кризисы, борьба стран за ресурсы и рынки сбыта, структурная трансформация экономики, в том числе в результате ее цифровизации [22], и т. п. Например, еще в конце 2019 года практически никто не мог предсказать появление коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшей за собой сжатие целых секторов экономики; усиление борьбы за нефтяные рынки сбыта, приведшее к падению мировых цен на нефть; разворачивающийся экономический кризис и последовавший за этим целый ряд негативных процессов12. Безусловно, эти факторы снижают устойчивость стран, отдельных регионов и муниципалитетов. Однако многие проблемы российских территорий являются следствием негативного влияния внутренних факторов, поэтому при выборе способов достижения устойчивого развития территорий необходимо ориентироваться на возможность воздействия на внутренние факторы инструментами региональной социально-экономической политики. При этом не следует забывать и о внешних факторах.

Список литературы Устойчивость развития территорий и современные методы управления

- Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991. 270 с.

- Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. 520 с.

- World Conservation Strategy. IUCN. UNEP/WWF, Gland, Switzerland, 1980. P. 123.

- Ващекин Н.П., Лось В.А., Урсул А.Д. Цивилизация и Россия на пути к устойчивому развитию: проблемы и перспективы. М.: Изд-во МГУК, 1999. 356 с.

- Устойчивость и экономическая безопасность в регионах: тенденции, критерии, механизмы регулирования / Г.П. Лузин [и др.]. Апатиты, 1999. 174 с.