Устойчивость структурного состояния черноземов при минимизации основной обработки

Автор: Кураченко Н.Л., Лелякова А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье показаны материалы, отражающие влияние минимизации основной обработки на устойчивость структурного состояния черноземов. Выявлена разнокачественность структурного-агрегатного состава, обусловленная типом основной обработки и погодными условиями вегетационного сезона.

Чернозем, структурно-агрегатный состав, плотность сложения, обработка почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14083106

IDR: 14083106 | УДК: 631.41

Текст научной статьи Устойчивость структурного состояния черноземов при минимизации основной обработки

Введение. Физически почва представляет собой дисперсно-связное природное тело, способное накапливать и расходовать запасы воды, воздуха и питательных веществ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности почвенной биоты и растений [2]. В условиях интенсивной эксплуатации земель практически все почвы в той или иной степени подвержены физической деградации, которая развивается всюду, где применяются избыточные технологические нагрузки механического, химического, водного или биологического характера. На горизонтном уровне физическая деградация приводит к разрушению почвенной структуры: уплотнению, дезагрегации, формированию трещинно-блочной структуры и т.д. Ухудшение агрономически важных свойств длительно обрабатываемой пашни потребовало пересмотра существующей технологии обработки в направлении её минимизации. По мнению [3], все известные приемы минимизации обработки, обеспечивающие снижение воздействия на почву почвообрабатывающих орудий и ходовых систем сельскохозяйственной техники, должны проводиться с учетом физических свойств почвы.

Цель исследований . Оценить устойчивость структурного состояния черноземов Красноярской лесостепи при минимизации основной обработки.

Объекты и методы исследований. Исследования проведены в 2010–2012 гг. в зернопаровом севообороте в условиях полевого стационара «Миндерлинское» в Красноярской лесостепи.

Объект исследования – комплекс черноземов выщелоченных и обыкновенных мало-, среднемощных тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Почва опытного участка характеризуется высоким содержанием гумуса (6,2–6,5%), высокой суммой обменных оснований (38,2–40,2 м-экв/100г), нейтральной реакцией среды (рНксl 5,9–6,0).

Оценку действия различных приемов основной обработки провели в производственном опыте по следующей схеме: 2010 г. – отвальная (осенью на 20–22 см) и минимальная обработка (дискатором осенью на

12–14 см); 2011 г. – отвальная (осенью на 20–22 см) и нулевая обработка (прямой посев по стерне); 2012 г. – отвальная, минимальная и нулевая обработка. Органические и минеральные удобрения в почву не вносили. В годы проведения опытов возделывали яровую пшеницу сорта Новосибирская 15. Площадь учетной делянки 60 м2. Повторность отбора образцов и аналитических определений 3-кратная. Почвенные образцы отбирали в слое 0-20 см в фазу всходов (июнь), колошения (июль) и молочной спелости (август). В образцах определяли: плотность сложения – по Качинскому; влажность – термовесовым методом [1]; структурный состав – по Саввинову; водопрочность структуры – на приборе Бакшеева [13]; плотность агрегатов – методом парафинирования [4]. Результаты аналитических определений обработаны статистическими методами [8, 9].

Вегетационные сезоны 2010–2011 гг. по условиям увлажнения были одинаковыми и характеризовались как дождливые. В июне-июле 2010 года осадков выпало в полтора раза больше нормы. Вегетационный период 2011 года отличался превышением количества осадков за период май-август на 144–211% от нормы. Погодные условия 2012 года сопровождались высокой среднесуточной температурой воздуха и малым количеством осадков. За период май-сентябрь выпало 161 мм осадков, что ниже среднемноголетнего уровня на 36%.

Результаты и их обсуждение. Обработка почвы является наиболее быстрым и эффективным способом придания пахотному слою оптимальных параметров структуры. Исследования, проведенные на разных фонах основной обработки, показали разнокачественность структурного состояния почвы по годам (табл.1).

Структурно-агрегатное состояние чернозема в условиях основной обработки, %

Таблица 1

|

Обработка почвы |

Содержание агрономически ценных фракций |

Содержание водопрочных фракций |

||

|

Х |

CV |

Х |

CV |

|

|

2010 г. |

||||

|

Отвальная |

59,4 |

16 |

87,1 |

6 |

|

Минимальная |

64,0 |

16 |

86,6 |

5 |

|

2011 г. |

||||

|

Отвальная |

72,7 |

11 |

82,8 |

1 |

|

Нулевая |

50,1 |

15 |

86,8 |

2 |

|

2012 г. |

||||

|

Отвальная |

80,2 |

11 |

65,9 |

12 |

|

Минимальная |

81,5 |

11 |

56,8 |

20 |

|

Нулевая |

70,9 |

6 |

55,5 |

16 |

Примечание: Х – среднее арифметическое; СV – коэффициент вариации.

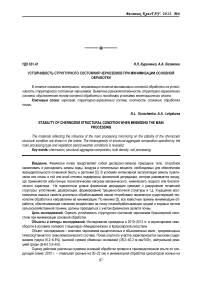

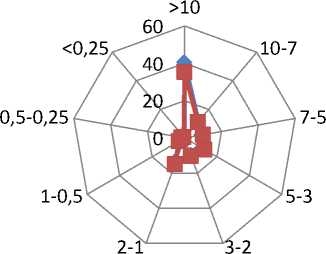

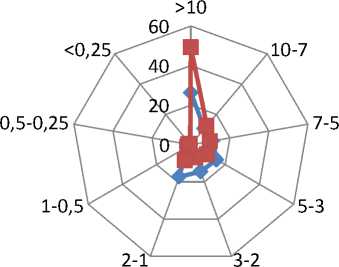

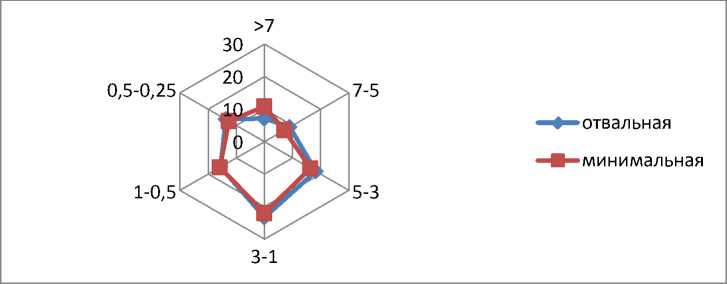

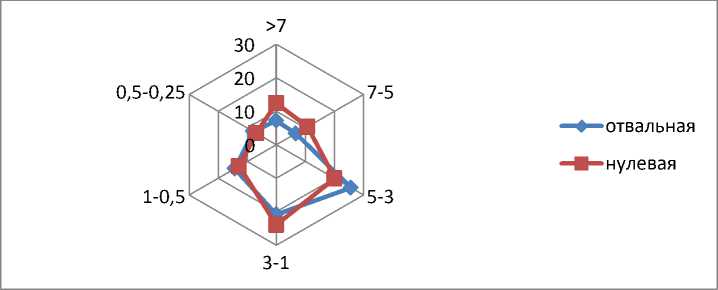

Хорошая оструктуренность пахотного слоя в условиях отвальной вспашки и минимальной поверхностной обработки в 2010 году сменяется на отличную в 2011–2012 гг., достигая 73–82% содержания агрономически ценных фракций размером 10-0,25 мм. Прямой посев пшеницы по стерне формирует удовлетворительную оструктуренность почвы в 2011 году (50%) и отличную в вегетационный сезон 2012 года (71%). Следует заметить, что в структурном составе черноземов опытного поля на вспашке и минимальной обработке преобладают глыбистые фракции (рис.1).

отвальная минимальная

А

отвальная

нулевая

Б

В

Рис. 1. Влияние основной обработки на состав структурных агрегатов чернозема, %: А - 2010 г.; Б - 2011 г.; В - 2012 г.

На их долю приходится 26–49%. Содержание структурных отдельностей <0,25 мм составляет < 1%. Нулевая обработка почвы и функционирование агроценоза пшеницы в сезон, хорошо обеспеченный влагой (2011 г.), приводит к существенной трансформации структурного состава. Она выражается в снижении структурных отдельностей агрономически ценного размера от 1 до 5 мм на 6–9% и увеличении глыбистой фракции на 23%. Почва, недостаточно обеспеченная влагой в 2012 году, отличается невысокой долей отдельностей > 10 мм (22–31%), что и определило отличную оструктуренность пахотного слоя.

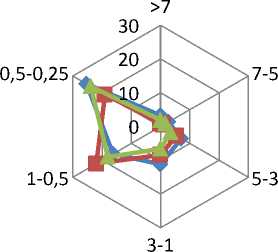

Тяжелый гранулометрический состав и высокая гумусированность черноземов определили высокий уровень водопрочности структуры или агрегатного состава. Сумма водопрочных агрегатов в условиях отвальной вспашки и ресурсосберегающих приемов основной обработки 2010–2011 гг. достаточно высокая (83–87%) и соответствует отличной оструктуренности. Ход распределения водоустойчивых агрегатов пахотного слоя в посевах пшеницы, характеризующийся незначительной вариабельностью в течение сезона (CV=1–6%), свидетельствует о стабильности агрегатного состава. Иной ритм водоустойчивости структуры (CV = 12–20%) и её качественной оценки выявлен в 2012 году. В этот период отвальная вспашка формирует хорошую водопроч-ность агрегатов (66%), минимальная и нулевая обработка – удовлетворительную (56–57%).

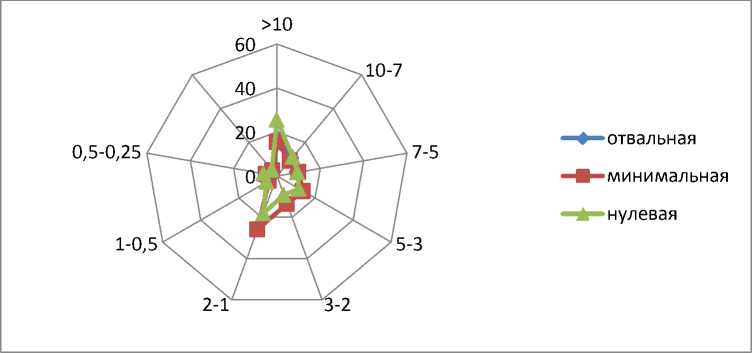

Агрегатный состав черноземов отличается заметной водоустойчивостью структурных отдельностей 53; 3-1 мм в вегетационные сезоны 2010–2011 гг. (рис.2). Применяемые в опыте основные обработки почвы неодинаково воздействовали на фракции агрегатного состава. Отмечено, что минимальная обработка почвы дискатором увеличивает долю крупных водоустойчивых агрегатов >7 мм по сравнению с отвальной вспашкой на 4%. Фракционный состав агрегатов указывает на увеличение водоустойчивости отдельностей >7; 7-5 мм (4–5%) при нулевой обработке черноземов. Распределение водоустойчивых агрегатов в 2012 году имеет иной характер. Интенсивное разрушение крупных агрегатов до 3 мм выявлено на всех типах основной обработки, но по сравнению с отвальной вспашкой ресурсосберегающие приемы основной обработки почвы уменьшают долю агрегатов размером 7-3 мм в два раза.

А

Б

отвальная минимальная нулевая

В

Рис. 2. Влияние основной обработки на состав водопрочных агрегатов чернозема, %: А - 2010 г.; Б - 2011 г.; В - 2012 г.

Отмеченные различия в структурно-агрегатном составе черноземов определяются погодными условиями вегетационных сезонов и фактором «влажность почвы». При этом его влияние на структурное состояние почвы зависит от типа основной обработки. Так, процессы образования и динамики структурных и водопрочных агрегатов в условиях отвальной вспашки не подчинены сезонному ритму влажности почвы (R=0,28). Наличие средней и сильной зависимости (R=0,50-0,97) между структурно-агрегатным составом и полевой влажностью на фоне минимальной и нулевой обработки подтверждает, что значительную роль в формировании структуры в период вегетации играют капиллярные силы. Действительно, структурообразование – это сложный физико-химический процесс, возможный только при увлажнении и при определенных пределах влажности, когда проявляется действие сил различной природы. В почвах одновременно со слипанием и связыванием элементарных почвенных частиц происходят процессы, приводящие к обособлению почвенной массы в виде отдельных фрагментов – микро- и макроагрегатов. Важное место среди них занимают процессы увлажнения и иссушения и тесно связанные с ними усадка и набухание, приводящие к объемным изменениям в почве. Они вызывают в ней напряжение и образование трещин и поверхностей ослабления [6, 7, 16, 17]. Чем сильнее набухает почва, тем дальше отодвигаются частицы почвы друг от друга и тем более глубокие трещины образуются под влиянием иссушения [5]. Причем дальнейшее иссушение почвы приводит к новому состоянию неустойчивости, образованию трещин нового порядка и вычленению более мелких структурных отдельностей.

Чередование периодов увлажнения и высыхания, перепады температур, деятельность корневой системы растений, почвенной микрофлоры и другие факторы оказывают влияние на содержание и свойства макроструктуры в почве в период вегетации, но их вклад практически не поддается предварительной оценке. В этой связи [14, 15] предложен метод определения устойчивости пахотных почв к суммарному действию внешних сил в полевых условиях с учетом динамики плотности сложения твердой фазы. Хорошо известно, что сложение пахотного слоя глинистых и суглинистых почв определяется наличием, развитием и свойствами макроструктуры [10, 11, 18]. Располагая значениями начальной плотности после обработки (dн), равновесной плотности к концу вегетации (dк) и предельной плотности, соответствующей полному разрушению макроструктуры и равной плотности макроагрегатов почв (dма) и воспользовавшись зависимостью, предложенной автором, нами определен коэффициент (К) устойчивости макроструктуры черноземов к суммарному действию внешних факторов за период вегетации пшеницы на разных типах основной обработки (табл.2).

Таблица 2

Устойчивость макроструктуры чернозема к суммарному действию внешних факторов

|

Обработка почвы |

Плотность почвы, г/см3 |

К, % |

||

|

dн |

dк |

dма |

||

|

2010 г. |

||||

|

Отвальная |

0,88 |

0,90 |

1,80 |

98 |

|

Минимальная |

0,85 |

0,85 |

1,70 |

100 |

|

2011 г. |

||||

|

Отвальная |

1,02 |

0,89 |

2,00 |

100 |

|

Нулевая |

1,02 |

0,94 |

2,00 |

100 |

|

2012 г. |

||||

|

Отвальная |

0,88 |

0,81 |

1,80 |

100 |

|

Минимальная |

0,84 |

0,93 |

1,80 |

91 |

|

Нулевая |

0,88 |

0,98 |

1,80 |

89 |

По данным таблицы 2 видно, что черноземы опытного поля, как правило, обладают полной устойчивостью макроструктуры к действию внешних сил (dн≥dк). Такая закономерность обусловлена высокой водопроч-ностью структуры и способностью почвы к разуплотнению в течение вегетационного сезона. Минимальная и нулевая обработка почвы в засушливый период 2012 года способствовала снижению устойчивости макроструктуры до 89–91%, что подтверждается данными агрегатного анализа. В связи с этим правомерно предположение [12] о том, что за счет применения минимальной обработки почвы устранить все отрицательные последствия неумеренной интенсивной распашки черноземов невозможно. При этом можно ожидать улучшения 71

агрофизических режимов, строения отдельных элементов обрабатываемого слоя и в меньшей мере – коренного исправления направленности процессов, присущих обрабатываемой почве вообще.

Выводы

-

1. Структурно-агрегатное состояние черноземов, изменяющееся по годам от отличного до удовлетворительного уровня, обусловлено типом основной обработки и фактором «влажность почвы».

-

2. Высокая водопрочность структуры и способность почвы к разуплотнению определяет, как правило, полную устойчивость макроструктуры к действию внешних сил (К=100%). Минимальная и нулевая обработка почвы в засушливый вегетационный период 2012 года определила снижение устойчивости структуры пахотного слоя (К=89-91%).