Устойчивость видов родов Triticum и Aegilops к засухе и грибным болезням в Западной Сибири

Автор: Плотникова Л.Я., Пожерукова В.Е., Кнауб В.В., Лысенко Н.С.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Для увеличения сборов зерна мягкой пшеницы важно повышать устойчивость сортов к засухе и грибным болезням. Одним из подходов к решению проблемы является отдаленная гибридизация с родственными злаками. Целью исследований было изучение набора образцов родов Triticum и Aegilops по устойчивости к засухе и грибным болезням на юге Западной Сибири. Объектами служили образцы редких видов пшениц (23 шт.) и видов рода Aegilops (19 шт.) из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР, г. Санкт-Петербург). Полевые исследования проводили в 2020 и 2021 гг. в условиях жесткой засухи и высоких температур (гидротермический коэффициент ГТК в период май-август - 0,60 и 0,55 соответственно). Устойчивость к засухе снижалась в ряду видов: T. timopheevii , T. diccocum , T. monococcum , T. persicum , T. boeoticum , T. araraticum. Среди тетраплоидных пшениц наиболее продуктивными были T. dicoccum (к-40169), T. timopheevii (к-30922, к-31684). Виды рода Aegilops в условиях засухи погибли на разных стадиях развития или не сформировали зерно, за исключением образца неизвестного происхождения Аe. speltoides (к-12). Высокую устойчивость к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине проявили образцы: T. boeoticum (к-30213), T. monococcum (к-18140, к-20983, к-20985, к-30086, к-46750), Ae. mutica (к-3984), Ае. speltoides (к-12, к-43, к-452, к-453), Ae. aucheri (к-464), Ae. longissima (к-3932), Ae. umbellulata (к-849), Ae. biuncialis (к-4456), Ae. triuncialis (к-4283), Ae. kotschyi (к-91, к-93), Ae. variabilis (к-4273), Ae. columnaris (к-4406), Ae. triaristata (к-4530), Ae. juvenalis (к-4324). Образцы T. timopheevii (к-30922, к-31684, к-38555, к-46956, к-47793) проявили высокую устойчивость к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине, а T. dicoccum (к-40169, к-38895, к-20748) и T. persicum (к-1694) - к ржавчинным болезням. Информацию об устойчивости образцов к абиотическим и биотическим факторам необходимо учитывать в программах отдаленной гибридизации.

Виды triticum, aegilops, засухоустойчивость, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса

Короткий адрес: https://sciup.org/142236093

IDR: 142236093 | УДК: 633.11:632.4:632.112 | DOI: 10.48136/2222-0364_2022_3_49

Текст научной статьи Устойчивость видов родов Triticum и Aegilops к засухе и грибным болезням в Западной Сибири

Мягкая пшеница ( Triticum aestivum L.) – один из важнейших продовольственных злаков, его посевы в мире занимают более 200 млн га. Для обеспечения питанием растущего населения планеты к 2050 г. необходимо увеличить производство зерна пшеницы на 70% [1]. Повышение сборов зерна может быть обеспечено за счет повышения эффективности фотосинтеза и потенциальной продуктивности, а также снижения потерь от воздействия неблагоприятных факторов. В условиях изменения климата наибольший негативный эффект на производство продовольствия на планете оказывают засуха и высокие температуры. Около одной трети посевов пшеницы в мире расположены в теплых регионах, наиболее благоприятных для растениеводства, но отличающихся неустойчивым увлажнением [2]. Среди биотических факторов значительное отрицательное влияние на продуктивность растений оказывают грибные болезни. В популяциях патогенных грибов, существующих на посевах пшеницы, отмечено ускорение микроэволюционных процессов, что приводит к регулярному преодолению устойчивости сортов. Мягкую пшеницу в большинстве регионов мира регулярно поражают мучнистая роса и бурая ржавчина, а в последние десятилетия усилилось поражение стеблевой и желтой ржавчиной, а также септориозными болезнями [3].

Традиционно для защиты пшеницы привлекают генетический пул родственных видов злаков, у которых в процессе эволюции сформировались наборы генов, обеспечивающих адаптацию к стрессовым факторам среды, Интрогрессия генетического материала в геном культурного вида – длительный и сложный процесс, поскольку чужеродные фрагменты, как правило, снижают хозяйственно-ценные свойства растений [4]. Несмотря на наличие десятков интрогрессированных генов, их ограниченное число активно использовалось в мировой селекционной практике для защиты от болезней, поскольку остальные сцеплены с отрицательными свойствами [5]. Для облегчения процесса передачи чужеродных генов в качестве генетических мостиков часто создают промежуточные синтетические амфиплоиды, включающие геномы ди- и тетраплоид-ных пшениц, а также видов родов Aegilops, Thynopyrum, Hordeum, Haynaldia (Dasypy-

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47) AGRONOMY rum) [6]. Свойства синтетических форм зависят от обеих родительских форм, поэтому до включения в скрещивания важно оценить их в разных агроклиматических зонах.

Юг Западной Сибири отличается контрастными погодными условиями и нестабильным увлажнением. В степной и лесостепной зонах Омской области засухи развиваются регулярно, в 15 из последних 45 сезонов отмечен большой недобор осадков. Помимо характерной для региона весенне-раннелетней засухи, регулярно проявляются длительные бездождливые периоды, в результате потери зерна пшеницы достигают 50% [7]. Кроме того, на посевах пшеницы в Западной Сибири и Северном Казахстане существуют высоковирулентные азиатские популяции грибных патогенов, включая возбудителей бурой Puccinia triticina Erikss. и стеблевой ржавчины P. graminis f. sp. tritici Eriks. et Henn. [8; 9]. В связи с этим оценка в данном регионе потенциальных родительских видов представляет интерес для определения перспектив отдаленной гибридизации, направленных на перенос ценных генов в геном T. аestivum.

Целью исследований было изучение набора образцов родов Triticum и Aegilops по устойчивости к засухе и грибным болезням на юге Западной Сибири.

Объекты и методы

Объектом исследований служил материал различного происхождения из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР): 23 образца ди- и тетраплоидных видов рода Triticum, относящихся к секциям Monococcon Dum., Diciccoides Flaksb., Timopheevii A. Filat et Dorof.; 19 образцов ди-, тетра- и гексаплоидных видов рода Aegilops, из секций Amblyopyrum Eig., Polyides (Zhuk.) Kihara, Cylindropyrum Kihara, Vertebrata (Zhuk.) Kihara (табл. 1). В качестве стандартов использовали сорта яровой мягкой пшеницы: Памяти Азиева (среднеранний), Дуэт (среднеспелый), Элемент 22 (среднепоздний).

Исследования проводили в полевых условиях в южной лесостепи Западной Сибири (г. Омск, опытное поле Омского ГАУ) в 2020–2021 гг. Посев осуществляли по пару на выровненном участке с лугово-черноземной почвой, ручным способом при норме высева 40 зерен/п.м. по 2–4 рядка (в зависимости от количества семян). В 2020 г. посев провели 16.06.2020 г. (при получении материала из ВИР), а в 2021 г. – в оптимальные сроки: 18.05. Среди образцов пшениц пять имели озимый образ жизни (к-30213, к-20748, к-28283, к-31628, к-39098). В 2020 г. посев провели неяровизированными семенами с целью предварительной оценки устойчивости к засухе и болезням, а в 2021 г. – яровизированными по стандартной методике. Уборку осуществляли вручную по мере созревания образцов. По результатам анализа снопового материала определяли элементы структуры урожая по стандартному методу. По данным структурного анализа вычисляли среднюю арифметическую и НСР 05 (при р ≤ 0,05), с применением пакета прикладных программ Statistica 6 и программы Microsoft Office Excel 2010.

Развитие болезней на образцах в полевых условиях оценивали на естественном инфекционном фоне в динамике в июле-августе, окончательную оценку делали в начале фазы восковой спелости. Устойчивость к мучнистой росе определяли по модифицированной шкале Прескотта и Саери (1 балл – восприимчивость, 9 баллов – иммунитет). Поражение бурой ржавчиной оценивали по реакции (0 балл – иммунитет, 4 балла – восприимчивость) и степени поражения (в процентах) [10]. Оценку поражения стеблевой ржавчиной проводили по шкале, принятой в Международном центре CIMMYT (0R – иммунитет; 100S – высокая восприимчивость) [11]. Дополнительно в лабораторных условиях были оценены реакции образцов на стадии проростков на заражение популяциями P. triticina и P. graminis f. sp. tritici (спорообразцы собраны на опытном поле Омского ГАУ в 2020 г.). Реакцию проростков на заражение оценивали по 5-балльной шкале (балл 0–2 – устойчивость, балл 3–4 – восприимчивость) [10].

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47)

AGRONOMY

Результаты изучения образцов видов родов Triticuin и Aegilops в южной лесостепи Западной Сибири, 2020-2021 гг.

|

§ |

эинэтэвфл ‘енііәс еээедо |

Е Н 1 |

5 |

п |

Й |

гч" |

Е 1 8 та |

1 |

1 |

9 о |

о |

і |

"1 Q |

1 |

9 о" |

1 |

DC о" |

9 О |

о" |

1 |

Р o' |

5 = 5 /5 |

1 |

1 |

1 |

||

|

іЛо ‘иоисіәи ИІЧННОИТіВІӘЧӘд |

р |

5 |

м |

чС |

г" |

$ |

р |

p |

Уч |

К |

|||||||||||||||||

|

3 X та -е- и "2. |

чіэоігәиэ ксяомэоя -эинэглоиом |

уч |

V |

й |

S |

S |

Й |

я |

s |

ГЧ |

9 |

||||||||||||||||

|

эм н этолом -әинәтЛм |

ос гч |

Ң |

чС |

sD гч |

ГЧ |

гч |

Si |

S |

Si |

Si |

SO |

ri |

|||||||||||||||

|

эннэтАя -нНЬхм |

2 |

о |

О |

ос |

о |

— |

Уч |

2 |

О |

2 |

2 |

||||||||||||||||

|

% ‘Ч1ЭӘЖОХЭ9 кеяәігоц |

ос |

у. |

Si |

ч ос Г 1 |

о о |

^ чВ |

чб |

о о |

Г-1 ос' |

ос |

т |

О |

гч |

о |

м |

Si |

О г-1 |

||||||||||

|

о У Г-1 |

ашные d/j ‘енйәс кюедо |

ос о |

чВ У'; О |

о |

чВ О |

||||||||||||||||||||||

|

іЛл iTondau ңічнноиПеіәзәд |

2 |

2 |

р |

1 |

2 |

чй |

|||||||||||||||||||||

|

1 -S’ в |

чізоігәиэ КВвОИЭОЯ -ӘИНӘПЮІГОХ |

Si о |

гі O', гч |

ГІ чС ГЧ ГЧ |

гч о |

гч |

гч |

о чВ О |

гч гч |

гч гч |

Si о |

p Й |

ГЧ гч У* |

о |

о гч |

||||||||||||

|

ӘИНӘПЮИОХ -әинәтХм |

|||||||||||||||||||||||||||

|

әннәтАя -нііЬхм |

|||||||||||||||||||||||||||

|

0/0 ‘Ч1ЭӘЖОХЭЯ КПЯӘІГОЦ |

гч |

ОС чВ |

2 |

о' |

гч о |

ип |

ч;. |

с |

гч |

гч' |

Г1 |

у |

ос |

Г1 |

X |

40 |

|||||||||||

|

V S о с |

е |

¥ |

¥ |

X та § -а ■е < |

X та § -а 'Ll < |

X |

X й |

X X у 3 < |

= X £ н |

1 £ |

X Е о = 5" |

X я ю іЫ М 4 |

X i -a < |

tsi -"Г ш ■—■ sS |

S а — |

Ж S I |

ж X |

X В -а < |

X ^ < |

X та § -а < |

|||||||

|

§ Й |

>3 S X е і я ^ < S 1— та 3 та С |

зХ 3 н и У 1 и |

3= 3 X X = 5 и ГЧ гч н |

8_ ■І та е 1 -е |

Е І 1 £ Е |

ti ^с та 8 1 £ Е |

Е І 1 £ Е |

Е 1 і £ Е |

і Q g 5 я і £ Е |

-1 3 у 2 ^ 1 кч |

1 1 Е 8 |

1 е а § 5 Й ь- -е; |

1 8 1 > |

Е а 8 1 |

Е е а £ 6 п -^ > Й Е 3 g 1 "5 щ К Ц |

,| 1 5 5 й |

U 5 й |

> |

■Е та > Е У |

У ■Е та > Е 5 У кч |

|||||||

|

* и 3 |

1 |

1 |

1 |

У |

2 |

S У е гч м |

0Q У е гч м |

чВ ОС |

р 1 |

ОС X |

s' |

ЭС со |

9 |

ЭС ОС ь!г |

5 ос гч к |

зс S |

LC |

||||||||||

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47)

AGRONOMY

|

s Е s |

еш mined; j ‘енсЬг. юлеі\ |

х о' |

* |

о |

о |

o’ |

1 |

о |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||||

|

іХэ‘Widen цічііноиПеізіәд |

о |

s |

s |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

чкюігап^ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3 |

вечояэоя |

—f |

о |

1 |

1 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5 |

-эинэтоиох |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

l~q |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

е |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3 |

әинәтпоігом -әиватЛм |

г 1 |

a CM |

s |

A CM |

R |

1 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

оиняпХя -нпоүм |

О |

о |

о |

CM |

г- |

— |

— |

гм |

см |

04 |

X |

04 |

- |

||||||||||||||||||||||||

|

0/0 ‘ЧІЭӘЖОХМ кетәмоц |

'г: см СМ |

n cm |

s |

я |

CM |

о о |

ж гм |

п о |

г-1 |

о о |

00 |

п. X |

r ! г-1 |

О о |

г1 ж |

о" |

о о |

ж |

ил" |

о о |

о о |

см' |

о о |

||||||||||||||

|

ninmned/j ‘енсЬг. юлеі\ |

о" |

Os DC о |

= |

= |

o" |

1 |

о' |

1 |

1 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

іАп rondnu |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

иічнноиһвіэіәд |

40 |

sD |

3 |

3 |

40 |

40 |

1 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

•• |

чіэоігәиэ |

Й |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

о см О Г1 |

1 |

веяож>оя -ӘИНӘЛІОШ»! |

R |

CM |

R |

R |

CM |

,6c |

гП |

1 |

g |

с 1 |

|||||||||||||||||||||||||

|

3 X |

ӘИНӘП1О1ГОХ -әинәтХзі |

О rJ |

A

|

X (M |

X (M |

O' CM |

f < 5 |

1 |

т <М |

1 |

1 |

g |

|||||||||||||||||||||||||

|

■е |

әинәіпХл -ЯГСЮЯ |

№ |

О |

O' |

O' |

о |

5 |

CM |

о |

см |

3 |

хО |

о |

о |

□ |

— |

04 |

;п |

2 |

т |

т |

1 |

1 |

т |

5 s 8 |

||||||||||||

|

% |

‘ЯІЗЭЖОКЭЯ ктюігоц |

in см |

О; CM |

40 |

о |

5 |

-; |

•п СМ |

ОС |

о" |

О |

г-1 |

о in |

1 |

О |

*П |

г-1 |

90 |

Я |

О О |

с |

•п |

1 |

о о |

о о |

о in |

о DC |

||||||||||

|

ІЛ X |

о |

0 |

о |

pj |

X rd |

X rd |

X rd |

ВС |

a rd |

||||||||||||||||||||||||||||

|

s 8 Е |

a; X £ |

* |

E- |

a; £ |

= в н |

5 1 £ |

ГУ S: |

= С |

5 й |

= 5 |

5 с |

-а |

ВС |

І2 |

-а |

6 -а ■V < |

12 |

Г" |

и а |

S I |

X |

X 8 S |

X I |

X £ c к о Е |

|||||||||||||

|

* cL е? £ |

1 1 i S' |

1 i •3 s E |

1 ■e .= 5 s- ,E |

1 1 H |

I 1 |

ад щ S Q В |

н ^ & |

S' |

- & |

н "§ S' |

ц "8 21 Q |

V 5 .§ Ьд |

,20 N -5 |

-Е |

щ i |

"5 со 1 - |

ад LLJ |

R |

5 S .а |

S 1 |

S 1 Q |

,2Х и 2 |

ад 15 6 |

H 1 c. 1 Su |

|||||||||||||

|

К |

К |

F—« |

F^i |

N |

т |

^ |

^: |

П |

'ч; |

^ |

-г |

— |

-г |

-г |

-г |

ч |

— |

||||||||||||||||||||

|

С Си |

rj CM 8 |

x и |

iri X Ы |

I |

7 |

X т |

І |

см 1 |

ГП |

? |

3 |

см |

Di |

2 |

! |

9 |

О |

R X |

г J |

г J S |

|||||||||||||||||

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47) AGRONOMY

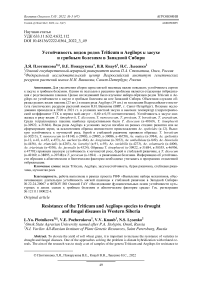

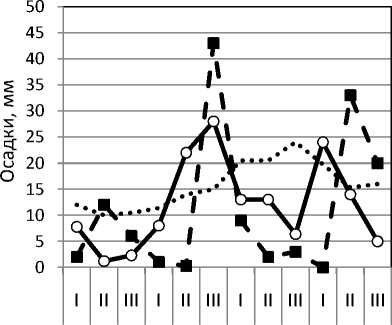

Погодные условия в период исследований были неравномерными. В зимневесенний период «ноябрь–май» 2019–2020 гг. количество осадков (188 мм) было близким к среднегодовым значениям – 198 мм, а в 2020–2021 гг. – в 1,5 раза меньше (130 мм), это привело к недостатку влаги в почве в весенний период . В 2020 и 2021 гг. в период вегетации растений отмечен значительный недобор осадков и высокие температуры, за исключением 2–3-й декады июня и 1–2-й декады августа, когда прошли дожди (рисунок, а, б). Гидротермический коэффициент (ГТК) в периоды роста растений («май–август») 2020 и 2021 гг. составил 0,60 и 0,55 соответственно, характеризуя эти сезоны как крайне засушливые.

Результаты и их обсуждение

Засуха в сочетании с высокими температурами наносит наибольший ущерб в критические периоды развития растений: формирования всходов, кущения и выхода в трубку, цветения, налива зерна [12]. С точки зрения физиологии, засухоустойчивыми считают растения, способные адаптироваться к перенесению водного дефицита и перегрева в течение различных периодов, а также формировать достаточно высокую продуктивность. В широком агрономическом смысле засухоустойчивость сорта определяется как способность формировать более высокую урожайность в условиях засухи по сравнению с другими. Исследования в полевых условиях дают возможность интегрально оценить устойчивость образцов [13].

В 2020 и 2021 гг. в Омской области проявилась жесткая засуха в течение большей части периода роста растений; среднедекадные температуры значительно (на 5–8°C) превышали климатическую норму (рисунок, а , б ). Такие условия позволили получить объективную информацию о различиях в засухоустойчивости образцов. В 2020 г. адаптированные к условиям зоны сорта-стандарты взошли через 5 сут после посева, способствовали этому выпавшие осадки, но полевая всхожесть была невысокой (52–68%). Погодные условия способствовали синхронизации созревания сортов среднеранней и среднеспелой групп (вегетационный период – 65 сут), а среднепоздний стандарт созрел на 5 сут позже. Масса зерна растений стандартных сортов (продуктивность) в 2020 г. была низкой (0,96–1,45 г/растение) (табл. 1).

а

— ■ - 2020

б

Погодные условия в период проведения экспериментов на юге Западной Сибири (г. Омск), 2020–2021 гг.: а – осадки; б – температура

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47) AGRONOMY

В 2020 г. большинство изучаемых образцов взошли на 2 сут позже стандартов, но некоторые виды – позже на 10–13 сут: T. monococcum var. hornemannii (к-46750), T. persicum (к-7881) и А. speltoides (к-43), Ae. longissima (к-3932), Ae. mutica (к-3984), Ae. triuncialis (к-4283). По всхожести все образцы значительно уступали сортам-стандартам (от 5 до 42%), а образцы Ae. сaudata не взошли. Низкую всхожесть (5–15%) имели образцы диплоидных пшениц-однозернянок T. boeoticum T. monococcum , тетра-плоидных T. dicoccoides (к-5199), T. araraticum . Эти образцы погибли до кущения или колошения, а в случае перехода к колошению не сформировали семена (табл. 1). Два образца T. diccocum (к-40169, к-38895) и все образцы T. timopheevii , имевшие более высокую всхожесть, дали семена, хотя их масса была меньше, чем у стандартов Памяти Азиева и Дуэт, в 2–2,5 раза.

В 2021 г. при посеве в оптимальные сроки стандарты взошли через 12 сут после посева, а их всхожесть была выше, чем в предыдущем году (65–75%). Вегетационный период сортов возрос до 73–80 сут, а продуктивность увеличилась до 1,21–2,13 г/рас-тение (табл. 1).

Наблюдения за развитием коллекционных образцов в 2021 г. подтвердили резкие различия в их способностях преодолевать засуху. У образцов T. dicoccum (к-38895, к-40169) всхожесть поднялась до уровня стандартов (70–75%), у остальных осталась на низком уровне. Число образцов, сформировавших семена, увеличилось до 13 шт., этому способствовать могли осадки, выпавшие во время цветения. Яровые образцы ди- и тет-раплоидных пшениц вошли в среднераннюю и среднеспелую группы (вегетационный период – 69–80 сут). Две однозернянки T. monococcum (к-20985, к-30086) сформировали семена, хотя их продуктивность была низкой (0,40–0,46 г/растение). Среди тетра-плоидных пшениц большинство образцов T. timopheevii и T. dicoccum (за исключением T. dicoccum к-17055) сформировали зерно; наиболее продуктивными были T. dicoccum (к-40169), T. timopheevii (к-30922, к-38555, к-31684) (масса зерна – 0,86, 0,85, 0,75 и 1,46 г/растение соответственно). Однако, в отличие от 2020 г., не взошли образцы T. monococcum (к-20983, к-46750), T. persicum (к-7881). При посеве яровизированными семенами только T. dicoccum (к-20748) сформировал небольшой урожай (0,45 г/растение), остальные озимые образцы T. boeoticum и T. araraticum погибли на стадии кущения.

Среди образцов видов рода Aegilops в 2020 г. не взошли два, а в 2021 г. – семь шт., остальные показали низкую всхожесть (5–18%), большинство остановилось на стадии кущения (табл. 1). Единственное исключение – образец неизвестного происхождения А. speltoides (к-12), в двух сезонах он показал лучшую среди эгилопсов всхожесть (25–28%) и низкую продуктивность (0,25–0,33 г/растение).

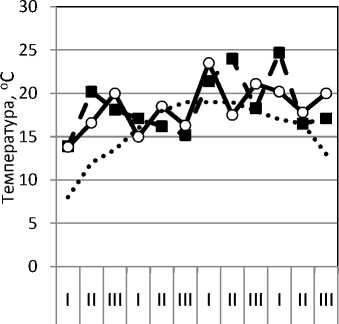

В 2021 г. проведен анализ элементов структуры образцов, сформировавших урожай. Результаты показали, что в среднеранней группе все образцы пшениц и А. speltoides (к-12) уступали стандарту Памяти Азиева по продуктивности и высоте растений (в 1,6–4 и 1,2–2,3 раза соответственно) (табл. 2). В среднеспелой группе различия образцов T. timopheevii со стандартом сортом Дуэт выражены в меньшей степени (в 1,7–1,9 и 1,1–1,2 раза соответственно). Все образцы (кроме T. diccocum , к-13895) достоверно превышали стандарты по общему количеству стеблей, но уступали по продуктивной кустистости, числу колосков и зерен главного колоса, массе зерна главного колоса. По соотношению числа колосков и зерен колоса наблюдались различия. Так, у стандартов Памяти Азиева и Дуэт число зерен превышало число колосков в 1,7–1,9 раза, свидетельствуя об эффективности завязывания ими зерен. Среди изученных образцов уступали по этому показателю стандартам (1,2–1,3) T. dicoccum (к-13895, к-38895), T. persicum (к-1694), T. timopheevii (к-30922). В то же время образцы T. monococcum (к-30086),

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47) AGRONOMY

T. timopheevii (к-46956, к-31684) имели показатели на уровне стандартов, а T. dicoccum (к-20748) и T. timopheevii (к-47793) превышали их (2,1). В засушливых условиях масса 1000 зерен сортов-стандартов была невысокой (27,2–30,8 г). Четыре образца ( T. dicco-cum, к-13895; T. timopheevii , к-38555, к-31684, к-47793) превзошли стандарты по массе 1000 зерен (33,0–36,3 г), а три достоверно не отличались от стандартов ( T. monococcum , к-20985; T. persicum , к-1694; T. timopheevii , к-30922).

В настоящее время доказано, что засухоустойчивость – это сложный полигенный признак, формирующийся за счет разнообразных физиологических свойств растений. В геноме пшеницы выявлены более 800 локусов количественных признаков QTLs (quantitative trait locus), контролирующих резистентность к недостатку влаги на разных этапах развития [15]. Высокое осмотическое давление в клетках, создаваемое за счет накопления осмолитов, способствует прорастанию семян, снижению транспирации, повышению водоудерживающей способности, стойкости генеративных клеток во время завязывания семени, стрессоустойчивости при наливе зерна [12]. Наши результаты показали, что в условиях продолжительной засухи гибель растений происходила на разных этапах развития или отрицательно влияла на развитие органов и продуктивность растений. Вероятно, проявление набора механизмов засухоустойчивости у видов различного географического происхождения. Наиболее адаптированными к условиям жесткой засухи оказались образцы малоокультуренного вида T. timopheevii, происходящие из Грузии.

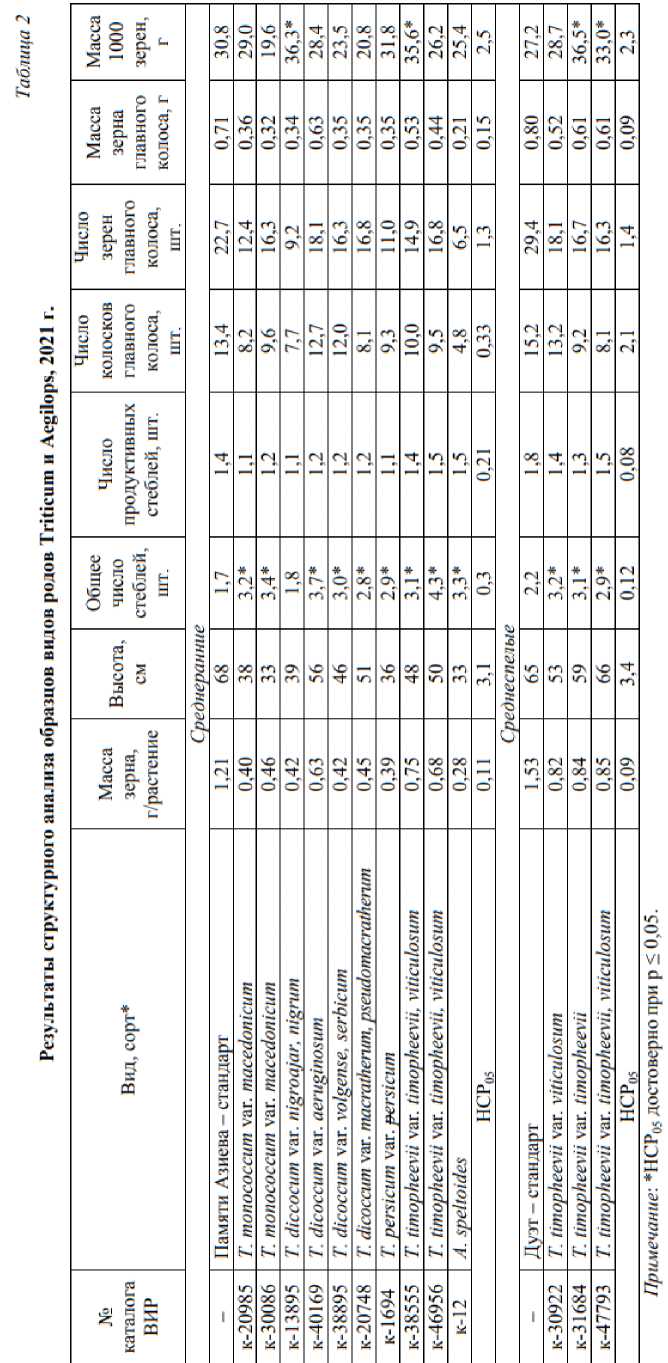

В течение двух лет была проведена оценка устойчивости образцов к мучнистой росе, регулярно развивающейся в регионе. Сорта мягкой пшеницы показали низкую устойчивость к мучнистой росе (2–4 балла) в 2020 и 2021 гг. (табл. 3). Поскольку ржавчинные болезни в регионе развиваются в конце вегетации, полевую оценку поражения удалось сделать на взрослых растениях (период «молочная – восковая спелость»). Поражение сортов бурой ржавчиной было слабым в 2020 г. (4 балла/10–20%) и почти отсутствовало в 2021 г. В то же время поражение восприимчивых сортов Памяти Азиева и Дуэт стеблевой ржавчиной в 2020 г. было достаточно интенсивным (40–50S), а в 2021 г. болезнь развилась в слабой степени (10–20S). Дополнительно была проведена лабораторная оценка образцов на стадии проростков при заражении урединиоспорами популяций P. triticina и P. graminis f. sp. tritici . При этом сорта Памяти Азиева и Дуэт показали восприимчивую реакцию (4 балла), а Элемент 22 – устойчивую (1 балл).

Все образцы диплоидных пшениц были высоко устойчивы к мучнистой росе (7–9 баллов). Эти же виды проявили иммунитет к ржавчинным болезням при оценке проростков, а T. monococcum (к-20985, к-30086) были иммунны в полевых условиях.

Среди полб с геномами BAu самую высокую стабильную устойчивость к мучнистой росе показал образец T. dicoccoides (к-5199) – 7 баллов, остальные проявили низкую устойчивость в 2020 г. (3 балла) и более высокую в 2021 г. (4–6 баллов). Образцы T. dicoccum (к-13895, к-40169, к-38895) проявили в поле иммунитет к бурой ржавчине, а к стеблевой ржавчине – слабое поражение (10MS) в 2020 г. и иммунитет в 2021 г. T. persicum (к-1694) был иммунен к двум видам ржавчины. По данным лабораторной оценки подтвердилась устойчивость к двум болезням образцов T. dicoccum (к-40169, к-38895, к-20748) и T. persicum (к-1694). Образец T. dicoccum (к-13895) показал устойчивую реакцию к стеблевой ржавчине (1 балл), но восприимчивую к бурой (3–4 балла). Вероятно, этот образец обладает генами возрастной устойчивости (adult plant resistance, APR), которые обеспечили резистентность к болезни в полевых условиях. Образцы T. dicoccoides (к-5199), T. diccocum (к-17055) и T. persicum (к-7881) на стадии проростков показали восприимчивую реакцию к бурой ржавчине, только T. diccocum (к-17055) был устойчив к стеблевой.

AGRONOMY

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47)

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47)

AGRONOMY

Таблица 3

Результаты оценки развития болезней на образцах видов родов Triticum и Aegilops в Западной Сибири, 2020–2021 гг.

|

№ каталога ВИР |

Вид, сорт* |

о |

Устойчивость к мучнистой росе, балл |

Поражение |

Реакция, балл** |

|||||

|

бурая ржавчина, реакция / % |

стеблевая ржавчина, % реакция |

Рч |

U Рч |

|||||||

|

2020 |

2021 |

2020 |

2021 |

2020 |

2021 |

|||||

|

Род Triticum |

||||||||||

|

Секция Triticum |

||||||||||

|

– |

Памяти Азиева – среднеранний |

ВАuD |

2 |

3 |

4/20 |

4/20 |

50S |

20S |

4 |

4 |

|

– |

Дуэт – среднеспелый |

« |

3 |

3 |

4/10 |

0/0 |

40S |

10S |

4 |

4 |

|

– |

Элемент 22 – среднепоздний |

« |

4 |

3 |

4/10 |

0/0 |

10MS |

5MS |

1 |

1 |

|

Секция Monococcon Dum. |

||||||||||

|

к-30213 |

T. boeoticum var. pseudoreuteri оз |

A b |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

к-18140 |

T. monococcum var. macedonicum |

“ |

9 |

7 |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

к-20983 |

T. monococcum var. vulgare |

« |

9 |

– |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

к-20985 |

T. monococcum var. macedonicum |

« |

9 |

9 |

– |

0/0 |

– |

0R |

0 |

0 |

|

к-30086 |

T. monococcum var. macedonicum |

« |

9 |

9 |

– |

0/0 |

– |

0R |

0 |

0 |

|

к-46750 |

T. monococcum var. hornemannii |

« |

9 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Секция Dicoccoides Flaksb. |

||||||||||

|

к-5199 |

T. dicoccoides var. dicoccoides |

BAu |

7 |

7 |

– |

– |

– |

– |

3 |

3 |

|

к-13895 |

T. diccocum var. nigroajar, nigrum |

« |

3 |

5 |

– |

0/0 |

10MS |

0R |

3,4 |

1 |

|

к-17055 |

T. diccocum var. aeruginosum, haussknechtianum |

« |

3 |

4 |

– |

– |

– |

– |

3 |

1 |

|

к-40169 |

T. dicoccum var. aeruginosum |

« |

3 |

5 |

0/0 |

0/0 |

10MS |

0R |

0 |

1,2 |

|

к-38895 |

T. dicoccum var. volgense, serbicum |

« |

3 |

6 |

0/0 |

0/0 |

10MS |

0R |

0 |

1,2 |

|

к-20748 |

T. dicoccum var. macratherumоз, pseudomacratherum |

« |

3 |

6 |

– |

0/0 |

– |

0R |

1 |

1,2 |

|

к-7881 |

T. persicum var. persicum |

« |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

2,3 |

|

|

к-1694 |

T. persicum var. p ersicum |

« |

3 |

3 |

– |

0/0 |

0R |

0R |

1 |

1,2 |

|

Секция Timopheevii A. Filat et Dorof. |

||||||||||

|

к-39098 |

T. araraticum var. thumanianii оз |

GAt |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,2 |

1,2,3 |

|

к-28283 |

T. araraticum var. thumanianii оз |

« |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,2,3 |

2,3 |

|

к-31628 |

T. araraticum var. thumanianii оз |

« |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2,3 |

2,3 |

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47)

Окончание табл. 3

|

№ каталога ВИР |

Вид, сорт* |

о |

Устойчивость к мучнистой росе, балл |

Поражение |

Реакция, балл** |

|||||

|

бурая ржавчина, реакция / % |

стеблевая ржавчина, % реакция |

5 s Рч |

к; Й m ы ң о a |

|||||||

|

2020 |

2021 |

2020 |

2021 |

2020 |

2021 |

|||||

|

к-30920 |

T. timopheevii var . timopheevii |

« |

7 |

8 |

0/0 |

0/0 |

0R |

0R |

1,2,3, 4 |

0,1,2, 3 |

|

к-30922 |

T. timopheevii var . viticulosum |

« |

7 |

8 |

0/0 |

0/0 |

0R |

0R |

1,3,4 |

0,3,4 |

|

к-31684 |

T. timopheevii var . timopheevii |

« |

7 |

8 |

0/0 |

0/0 |

0R |

0R |

0,1,4 |

1,3,4 |

|

к-38555 |

T. timopheevii var . timopheevii, viticulosum |

« |

7 |

8 |

0/0 |

0/0 |

0R |

0R |

2,3 |

2,3,4 |

|

к-46956 |

T. timopheevii var . timopheevii, viticulosum |

« |

7 |

8 |

0/0 |

0/0 |

0R |

0R |

1,2,4 |

1,2,4 |

|

к-47793 |

T. timopheevii var . timopheevii, viticulosum |

« |

7 |

8 |

0/0 |

0/0 |

0R |

0R |

2,3 |

2,4 |

|

Род Aegilops |

||||||||||

|

Секция Amblyopyrum Eig. |

||||||||||

|

к-3984 |

Ae. mutica |

M ( T ) |

9 |

8 |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

Секция Sitopsis Jaub. et Spach. |

||||||||||

|

к-12 |

А. speltoides |

S |

9 |

9 |

0 |

0 |

0R |

0R |

0 |

0 |

|

к-452 |

А. speltoides |

« |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

к-453 |

А. speltoides |

« |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

к-43 |

А. speltoides |

« |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

к-464 |

Ae. aucheri |

« |

9 |

8 |

– |

– |

– |

– |

1 |

1,2 |

|

к-3932 |

Ae. longissima |

Sl |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

1,2 |

1,2 |

|

Секция Polyides (Zhuk.) Kihara |

||||||||||

|

к-849 |

Ae. umbellulata |

U |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

к-4456 |

Ae. biuncialis |

UM |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

2 |

2,3 |

|

к-4283 |

Ae. triuncialis |

UC |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

1 |

1,2 |

|

к-91 |

Ae. kotschyi |

US |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

0,1 |

1 |

|

к-93 |

Ae. kotschyi |

« |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

к-4273 |

Ae. variabilis |

US; USl |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

к-4406 |

Ae. columnaris |

UM |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

1 |

1,2 |

|

к-4530 |

Ae. triaristata Willd |

UMN |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

0 |

0 |

|

Секция Cylindropyrum Kihara |

||||||||||

|

к-4323 |

Ae. caudata |

С |

9 |

7 |

– |

– |

– |

– |

3 |

2,3 |

|

к-4312 |

Ae. caudata |

« |

9 |

7 |

– |

– |

– |

– |

2,3 |

3 |

|

Секция Vertebrata (Zhuk.) Kihara |

||||||||||

|

к-2662 |

Ae. vavilovii |

DM cr Sp |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

2,3 |

2,3 |

|

к-4324 |

Ae. juvenalis |

DMjU |

9 |

8 |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

Примечание . * оз озимый; **лабораторная оценка на стадии проростков

AGRONOMY

Образцы T. araraticum погибли в поле до развития болезней. Все образцы T. timo-pheevii проявили высокую устойчивость к мучнистой росе (7–8 баллов) и иммунитет к ржавчинным болезням в полевых условиях. Однако на стадии проростков при заражении P. triticina и P. graminis f. sp. tritici во всех образцах секции Timopheevii выявлены

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47) AGRONOMY как устойчивые, так и восприимчивые растения. Доля растений с устойчивыми реакциями в образцах составляла от 10 до 30%. Данные результаты подтверждают ранее выявленную гетерогенность образцов T. timopheevii и тенденцию преодоления ювенильной устойчивости T. timopheevii западносибирской популяцией P. triticina [16]. В то же время иммунитет к ржавчинными болезням в полевых условиях свидетельствует о присутствии у них генов возрастной устойчивости, которые считают важными компонентами длительной резистентности к болезням [17].

Все образцы рода Аegilops проявили высокую устойчивость к мучнистой росе (7–9 баллов). При лабораторной оценке иммунитет к ржавчинным болезням проявили образцы видов с геномами M , S , U , N : Ae. mutica , А. speltoides , Ae. umbellulata , Ae. variabilis , Ae. triaristata . Устойчивую реакцию (1–2 балла) имели образцы Ae. aucheri , Ae. longis-sima , Ae. kotschyi , Ae. columnaris , Ae. juvenalis . Образцы Ae. biuncialis , Ae. caudata , Ae. vavilovii показали восприимчивую или смешанную реакцию при заражении одной или двумя болезнями. Эти образцы необходимо дополнительно оценить в полевых условиях для выявления потенциальной возрастной устойчивости.

В целом полученные результаты показали, что редкие диплоидные виды пшениц T. boeoticum и T. monococcum , а также большинство изученных образцов видов рода Aegilops обладают высокой устойчивостью к набору грибных болезней в Западной Сибири. Наши данные подтверждают представление о том, что у видов Ae. muticа , Ae. longissima , Ae. triuncialis , Ae. kotschyi, Ae. columnaris , Ae. triaristata с геномами M , S , U высокая доля устойчивых к бурой ржавчине образцов [18]. Набор образцов тетрап-лоидных пшениц с геномами BAu и GAt устойчив к агрессивным западносибирским популяциям возбудителей мучнистой росы, бурой и стеблевой ржавчины. Резистентность этих образцов проявлялась как на стадии проростков, так и у взрослых растений. Ам-фиплоиды, созданные с участием T. monococcum , T. diccocum , T. timopheevii , Ae. umbel-lulata , Аe. speltoides , Ae. triuncialis , продемонстрировали иммунитет или высокую устойчивость к бурой ржавчине в Украине и Новосибирской области [6]. Интрогрессивные линии пшеницы с известными и новыми Lr -генами устойчивости также проявляли устойчивость к бурой ржавчине [19].

Заключение

Таким образом, проведена оценка набора образцов видов родов Triticum и Ae-gilops по устойчивости к жесткой засухе и набору грибных болезней в Западной Сибири. Среди изученных видов рода Triticum устойчивость к засухе снижалась в ряду: T. timopheevii , T. diccocum , T. monococcum , T. persicum , T. boeoticum , T. araraticum. Виды рода Aegilops оказались неустойчивыми к дефициту влаги, за исключением образца А. speltoides (к-12, происхождение неизвестно). Наибольшую продуктивность в засушливых условиях показали образцы T. timopheevii (к-30922, к-31684, к-47793). Высокую устойчивость к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине проявили образцы T. boeoticum (к-30213), T. monococcum (к-18140, к-20983, к-20985, к-30086, к-46750), Ae. mutica (к-3984), А. speltoides (к-12, к-43, к-452, к-453), Ae. aucheri (к-464), Ae. longis-sima (к-3932), Ae. umbellulata (к-849), Ae. biuncialis (к-4456), Ae. triuncialis (к-4283), Ae. kotschyi (к-91, к-93), Ae. variabilis (к-4273), Ae. columnaris (к-4406), Ae. triaristata (к-4530), Ae. juvenalis (к-4324). Устойчивость к бурой и стеблевой ржавчине на стадии проростков и взрослых растений показали T. dicoccum (к-40169, к-38895, к-20748) и T. persicum (к-1694). Образцы T. timopheevii (к-30922, к-31684, к-38555, к-46956, к-47793) в полевых условиях проявили высокую устойчивость к мучнистой росе, а резистентность к ржавчинным болезням определялась факторами возрастной устойчиво-

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 3(47) AGRONOMY сти. При включении образцов в программы отдаленной гибридизации необходимо учитывать информацию об их устойчивости к абиотическим и биотическим факторам.

Список литературы Устойчивость видов родов Triticum и Aegilops к засухе и грибным болезням в Западной Сибири

- Baker L., Grewal S., Yang C. et al. Exploiting the genome of Thinopyrum elongatum to expand the gene pool of hexaploid wheat. Theoretical and Applied Genetics. 2020;133:2213-2226. DOI: 10.1007/s00122-020-03591-3

- Goncharov N.P. Scientific support to plant breeding and seed production in Siberia in the XXI century. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021;25(4):448-459. DOI 10.18699/VJ21.050.

- Singh R.P., Singh P.K., Rutkoski J. et al. Disease impact on wheat yield potential and prospects of genetic control. Annual review of phytopathology. 2016;54:303-322. DOI: 10.1146/annurev-phyto-080615-095835.

- Лапочкина И.Ф., Гайнуллин Н.Р., Баранова О.А. и др. Комплексная устойчивость линий яровой и озимой мягкой пшеницы к биотическим и абиотическим стрессам // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021. № 25(7). С. 723-731. DOI 10.18699/VJ21.082

- Мартынов С.П., Добротворская Т.В., Митрофанова О.П. Генеалогический анализ распространения генетического материала эгилопсов (Aegilops L.) в сортах мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) // Генетика. 2015. Т. 51(9). С. 10001008. DOI: 10.7868/S0016675815090076.

- Гончаров Н.П., Богуславский Р.Л., Орлова Е.А. и др. Устойчивость амфиплоидов пшениц к возбудителю бурой ржавчины // Письма в Вави-ловский журнал генетики и селекции. 2020. № 6(3). С. 95-106. DOI 10.18699/Letters2020-6-14

- Белан И.А., Россеева Л.П., Блохина Н.П. и др. Ресурсный потенциал сортов пшеницы мягкой яровой для условий Западной Сибири и Омской области (аналитический обзор) // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. № 22(4). С. 449-465. DOI: 10.30766/2072-9081.2021.22.4.449-465

- Рсалиев А.С., Гультяева Е.И., Шайда-юк Е.Л. и др. Характеристика устойчивости перспективных образцов яровой мягкой пшеницы к листостебельным болезням // Биотехнология и селекция растений. 2019. № 2(2). С. 14-23. DOI: 10.30901/2658-6266-2019-2-14-23.

- Сколотнева Е.С., Кельбин В.Н., Моргунов А.И. и др. Расовый состав Новосибирской популяции Puccinia graminis f. sp. tritici // Микология и фитопатология. 2020. № 54(1). С. 49-58. DOI: 10.31857/S0026364820010092.

- Изучение генетических ресурсов зерновых культур по устойчивости к вредным организмам / под ред. Е.Е. Радченко. М. : Россельхозака-демия. 2007. 430 с.

- Койшыбаев М. Болезни пшеницы. Анкара : Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). 2018. 366 с.

- Kosova K., Vitamvas P., Urban M.O. et al. Breeding for enhanced drought resistance in barley and wheat - drought-associated traits, genetic resources and their potential utilization in breeding programmes. Czech journal of genetics and plant breeding. 2014;50(4):247-261.

- Лепехов С.Б. Об оценке жаро- и засухоустойчивости растений // Современное состояние и перспективы развития земледелия и растениеводства. 2014. С. 82-97.

- Гончаров Н.П. Сравнительная генетика пшениц и их сородичей. Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. 252 с.

- Sallam A., Alqudah A.M., Dawood M.F.A. et al. Drought stress tolerance in wheat and barley: Advances in physiology, breeding and genetics research. International Journal of Molecular Science. 2019;20:3137. DOI: 10.3390/ijms20133137.

- Plotnikova L., Pozherukova V., Novikova E. et al. Prospects of using of genetic potential of Triti-cum timopheevii for durable defense of common wheat from leaf rust. Proceedings of The International Scientific Conference The Fifth Technological Order: Prospects for the Development and Modernization of The Russian Agro-Industrial Sector (TFTS 2019) was held on October 15 th, 2019 in Omsk, Russia. Atlantis Press, 2020. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. V. 393. P. 141-145. DOI: 10.2991/assehr.k.200113.156

- Плотникова Л.Я., Штубей Т.Ю. Эффективность генов возрастной устойчивости пшеницы к бурой ржавчине Lr22b, Lr34, Lr37 в Западной Сибири и цитофизиологическая основа их действия // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16. № 1. С. 123-131.

- Михайлова Л.А. Устойчивость пшеницы к бурой ржавчине // Идентифицированный генофонд растений и селекция. 2005. СПб : ВИР. С. 513-526.

- Plotnikova L.Y., Meshkova L.V., Pozheru-kova V.E. Potential use of Aegilops speltoides Taush genes for durable defense of common wheat from leaf rust in Western Siberia. International Conference on World Technological Trends in Agribusiness. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. 624 012088. DOI:10.1088/1755-1315/624/1/012088.