Устройство для концентрации микробиоты воздуха закрытых помещений

Автор: Дмитриев А.Ф., Морозов В.Ю.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Приборы и измерительные комплексы

Статья в выпуске: 2 т.18, 2008 года.

Бесплатный доступ

Описывается устройство, которое обладает существенными конструктивными отличиями, обеспечивающими возможность отделения и концентрации аэрозольных частиц из воздуха в ёмкости с жидкостью или на поверхности мембранного фильтра с последующим их бактериологическим исследованием. Является простым, надёжным и доступным в изготовлении и эксплуатации. Использование предлагаемого устройства обеспечивает высокое качество улавливания за счет вихревого вращательного поступления воздушного потока в камеру с улавливающей жидкостью и ее барботации, осаждения микроорганизмов под действием центробежных сил и использования бактериального фильтра. Результаты в сравнении с данными методов Коха, Дьяконова и полученными с помощью аппарата Кротова показали более высокий уровень эффективности использования устройства в экспериментах по контролю качества обработки воздушной среды закрытых помещений для лабораторных экспериментальных животных.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264548

IDR: 14264548 | УДК: 619:

Текст научной статьи Устройство для концентрации микробиоты воздуха закрытых помещений

Описывается устройство, которое обладает существенными конструктивными отличиями, обеспечивающими возможность отделения и концентрации аэрозольных частиц из воздуха в ёмкости с жидкостью или на поверхности мембранного фильтра с последующим их бактериологическим исследованием. Является простым, надёжным и доступным в изготовлении и эксплуатации. Использование предлагаемого устройства обеспечивает высокое качество улавливания за счет вихревого вращательного поступления воздушного потока в камеру с улавливающей жидкостью и ее барботации, осаждения микроорганизмов под действием центробежных сил и использования бактериального фильтра. Результаты в сравнении с данными методов Коха, Дьяконова и полученными с помощью аппарата Кротова показали более высокий уровень эффективности использования устройства в экспериментах по контролю качества обработки воздушной среды закрытых помещений для лабораторных экспериментальных животных.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Несмотря на то что атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов внешней среды, в атмосферу выбрасывается большое количество аэрозолей, причем их доля, обусловленная деятельностью человека, может увеличиваться в несколько раз [ 1, 2 ] . В связи с этим значительно возрастает угроза биологического загрязнения воздуха [ 3 ] . К биологическим загрязнителям атмосферного воздуха следует отнести микроорганизмы, продукты метаболизма предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Предпосылки биологического загрязнения воздуха закрытых помещений, создаются в связи с интенсификацией животноводства, концентрацией поголовья животных на крупных предприятиях промышленного типа. Высокая степень об-семененности воздушной среды является характерной не только для животноводческих помещений, но и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, других биологических предприятий, в основе производственной деятельности которых лежит микробный синтез. Нельзя забывать о возможной угрозе биологического терроризма и биогенных чрезвычайных ситуациях.

Значительная концентрация биологических аэрозолей в воздухе закрытых помещений небезразлична для животных и человека, поскольку аэрогенный путь распространения и передачи микроорганизмов является естественным и весьма эффективным [4]. С одной стороны, они снижают, а в некоторых случаях даже угнетают функциональную активность иммунной системы, что способст- вует возникновению заболеваний. С другой, — обусловливают в организме иммунопатологические состояния, гиперчувствительность немедленного или замедленного типов [5]. Как показали исследования, значительная часть животных (около 50 %) к концу стойлового содержания проявляет повышенную чувствительность к антигенам, приготовленным из биологических компонентов воздушной среды [6].

Из этого вытекает настоятельная необходимость разработки санитарно-гигиенических требований и нормативов по содержанию микробного аэрозоля в воздухе закрытых помещений с учетом не только количественного, но и качественного состава биоценозов [ 7 ] .

Санитарно-гигиеническая оценка степени вредности биологического аэрозоля воздушной среды закрытых помещений включает в себя несколько аспектов. Главными из них являются: теоретическое обоснование критериев контаминации; разработка методов контроля степени контаминации; уровень повреждающего действия биологического аэрозоля на организм; система мероприятий по охране воздушной среды от контаминации воздуха микроорганизмами и продуктами метаболизма; оптимизация искусственных биоценозов среды обитания и сохранение здоровья животных [ 8 ] .

При оценке влияния микробиоты воздуха животноводческих помещений на организм необходимо учитывать также показатели физического (температура и влажность) и химического состояния воздушной среды, поскольку значительная контаминация воздуха микроорганизмами, как правило, сопряжена со значительным накоплением в нем вредных газов (аммиака, сероводорода, углекислого газа) и других продуктов метаболизма [9].

Учитывая сочетанное комплексное действие физических, химических и биологических факторов среды обитания животных, нельзя забывать о значении суммарных дозовых влияний при их длительном и многократном воздействии. Оценка влияния совокупности факторов воздушной среды должна основываться на представлении о значимости порогов чувствительности с учетом принципа лимитирующего показателя (нормирование осуществляется по самому чувствительному показателю).

Из ранних, наиболее чувствительных и объективных показателей неблагоприятного действия на организм биологических компонентов воздушной среды даже при незначительной интенсивности являются показатели иммунологической реактивности организма. Воздействие микроорганизмов различной таксономической принадлежности млекопитающие испытывали на протяжении всей истории своего развития [10]. В процессе эволюции формировались и совершенствовались различные формы иммунного реагирования на действие микробов, продуктов их жизнедеятельности и других веществ, характеризующихся признаками генетически чужеродной информации.

По современным представлениям [10, 11], основными формами иммунного реагирования являются реакции лимфоидной системы, связанные с синтезом иммуноглобулинов, гиперчувствительностью и иммунологической толерантностью. В связи с этим стоит полагать, что наиболее значимыми и информативными критериями оценки будут те, которые отражают иммунобиологический статус организма животного.

Научно-обоснованное суждение о вредности микрофлоры, накапливающейся в воздухе закрытых помещений, может быть сформулировано только на основе ее свойств, связанных как со стимулирующим, так и повреждающим действием на иммунную систему и организм в целом [ 11 ] .

В качестве критериев предельно допустимой обсемененности воздушной среды биотой предлагается использовать систему показателей с учетом их динамической характеристики. Основными из них являются: общее количество микроорганизмов, количество микроорганизмов группы кишечной палочки, гемолитических кокков и чувствительность животных к антигенам, приготовленным из названных таксономических групп микроорганизмов. Значительное увеличение процента особей в пределах исследуемого поголовья, проявляющих повышенную чувствительность (гиперчувствительность) к антигенам различных физиологических групп микроорганизмов на фоне увеличения их численности, свидетельствует о их болезнетворном действии.

При гигиенической оценке биоты в воздушной среде закрытых помещений необходимо учитывать не только прямое действие того или иного штамма микроорганизмов с учетом его вирулентности, но и сенсибилизирующее действие сапрофитной микрофлоры, продуктов метаболизма [ 1 ] на животных и обслуживающий персонал. Систематический контроль за количественными и качественными изменениями сообщества популяций микроорганизмов различной таксономической принадлежности с учетом продолжительности технологического цикла, а также чувствительности животных к основным представителям популяций позволит прогнозировать возникновение различных заболеваний и иммунопатологических состояний [ 12 ] .

Применение современных и наиболее эффективных методов обнаружения микроорганизмов, знание динамики накопления микробной массы в воздухе закрытых помещений, а также степени влияния микрофлоры воздуха на животных представляет определенный научный интерес и практическую значимость. Это обусловливает необходимость создания и освоения новых высокоэффективных устройств и оригинальных методик по определению микроорганизмов в воздухе закрытых помещений.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью наших исследований является разработка устройства для улавливания микроорганизмов, отвечающее всем современным требованиям, и проведение его сравнительного испытания.

К устройствам, предназначенным для микробиологического анализа [ 13 ] воздуха, предъявляются следующие требования:

-

• устройства должны быть достаточно простыми, удобными в работе при проведении исследований, стерилизации;

-

• устройства должны обеспечивать высокую эффективность улавливания микроорганизмов различной таксономической принадлежности (бактерии, вирусы, грибы, и др.);

-

• отделение микробиоты от газовой фазы и концентрация ее в жидкой или твердой среде должны быть, по возможности, полными, при этом микробиота не должна терять своей жизнеспособности;

-

• в зависимости от целей и задач исследований устройства должны обеспечивать проведение различных вариантов микробиологического анализа воздуха, включая микроскопию, посевы на элективные питательные среды, постановку биологической пробы и др.

Изучив доступные нам устройства и способы для индикации микроорганизмов в воздушной среде, нами была поставлена задача по разработке устройства, отвечающего всем требованиям, которые необходимы для оперативной и качественной индикации микроорганизмов в воздушной среде, имеющего возможности проведения различных исследований, включая и экспресс диагностику, а также возможности использования прибора во вне-лабораторных условиях при отсутствии стерильного бокса.

После проведения патентного поиска из общего количества устройств [ 14-20 ] были взяты два наиболее близких по техническому решению устройства как аналоги и одно устройство как прототип [21, 22].

Для индикации и количественного определения микрофлоры в воздухе помещений предлагается использовать разработанный нами улавливатель микроорганизмов, обеспечивающий высокую эффективность улавливания бактерий, вирусов и спор микроскопических грибов.

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ

Принцип работы устройства основан на улавливании микроорганизмов в емкость с улавливающей жидкостью, отделении аэрозольных частиц от газовой фазы и последующей концентрации их в улавливающей жидкости либо на поверхности фильтра.

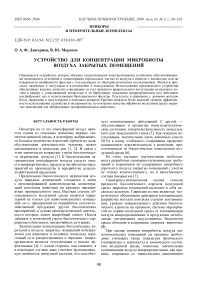

Улавливатель микроорганизмов состоит (см. рис. 1) из конусообразной емкости 1, в нижнюю часть которой заливают улавливающую жидкость 2, а в верхней части под сеткой 3 устанавливают фильтр 4 с помощью эластичного уплотнительного кольца 5, который прижимается крышкой 6. Верхняя часть крышки 6 выполнена в форме штуцера. В средней части конусообразной емкости 1 выполнен отросток с осевым отверстием малого диаметра 7 под острым углом, например 45°, к вертикальной оси конусообразной емкости 1. К этому отростку при помощи резьбового соединения присоединяется съемный штуцер 8, оснащенный осевым завихрителем 9 воздуха.

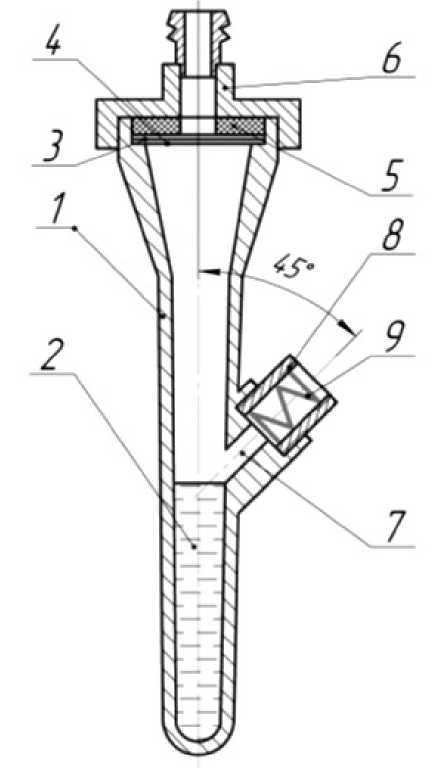

Улавливатель микроорганизмов работает следующим образом. Для проведения исследований конусообразную емкость 1 заполняют улавливающей жидкостью 2 до уровня отверстия 7. Фильтр 4 устанавливают в верхней части емкости 1 с помощью сетки 3 и эластичного уплотнительного кольца 5, которое прижимается к корпусу емкости 1 крышкой 6. Электроаспиратор подсоединяют к крышке 6 с помощью гибкого резинового шланга (рис. 2). Включение электроаспиратора в режиме 5 л/мин создает разряжение воздуха в емкости 1, что обеспечивает поступление в 1 исследуемого воздуха через отверстие 7. Благодаря тому что отверстие 7 имеет малый диаметр, ско-

Рис. 1. Улавливатель микроорганизмов.

1 — емкость; 2 — улавливающая жидкость; 3 — сетка; 4 — фильтр; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — крышка; 7 — входной воздуховод со съемным штуцером 8 и завихрителем 9

рость воздушного потока, в соответствии с уравнением Бернулли о неразрывности среды, значительно увеличивается по сравнению со скоростью движения воздуха на остальных участках траектории движения воздуха.

Увеличенная скорость воздушного потока и направление этого потока, задаваемое осевым завихрителем 9 отверстия 7, создают условия, при которых с поверхности улавливающей жидкости происходит отделение аэрозольных частиц, к которым прилипают пылевые части и микроорганизмы, находящиеся во всасываемом воздухе. Микроорганизмы, не отделившиеся от воздуха, осаждаются на стенках конусообразной емкости 1 и на нижней поверхности рабочего фильтра 4.

Рис. 2. Взятие пробы воздуха

При турбулентном поступлении воздуха в емкость аэрозольные частицы в конусообразной емкости 1 омываются улавливающей жидкостью 2. Эффективность улавливания микроорганизмов в жидкость достигается за счет центробежных сил, возникающих в осевом завихрителе, гравитационного эффекта в емкости и снижения скорости воздушного потока. Процесс брызгообразования, обусловленный вихреобразной подачей воздуха в емкость улавливателя, способствует улавливанию аэрозольных частиц. Последние совершают неупорядоченное, хаотичное движение, а скорость воздушного потока и давление флуктуируют, что способствует интенсивному перемешиванию и задержке аэрозольных частиц в улавливающей жидкости. Аэрозольные конгломераты, в которых находятся микроорганизмы, подвергаются дезинтеграции.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

На этапе улавливания микроорганизмов из воздуха используются различные приборы и устройства. В настоящее время для этих целей широко применяют прибор Кротова Ю.А. (прибор американской фирмы "Миллипор", прибор MD8 для микробиологического мониторинга воздушной среды, импактор), в котором улавливание микроорганизмов осуществляется на плотную питательную среду. Механизм улавливания микрофлоры основан на ударно-пробивном действии струи воздуха, который проходит через узкую клиновидную щель и с большой скоростью ударяется о влажную поверхность питательной среды. В результате удара находящиеся в воздухе аэрозоли, в том чис- ле содержащие бактерии, пылевые частицы и капли, прибиваются к поверхности МПА (мясопептонного агара) или элективных сред. Равномерное обсеменение поверхности агара микрофлорой достигается вращением чашки Петри во время отбора пробы воздуха.

Недостатком названных приборов является то, что они не могут использоваться для осаждения микробов в жидкую среду. Частицы микробного аэрозоля плотной питательной средой улавливаются хуже, чем жидкой, так как сила сопротивления первой значительно выше, чем второй. Некоторые исследователи [ 1, 2 ] считают, что мелкодисперсная часть аэрозоля имеет значительную инерцию и не улавливается прибором, следовательно, данные о количестве микроорганизмов, полученные с помощью прибора Ю.А. Кротова, занижены и не отражают истинного содержания микроорганизмов в 1 м3 воздуха животноводческих помещений.

Способы и устройства для микробиологического анализа воздуха, основанные на осаждении микроорганизмов на поверхность плотной питательной среды (метод Коха, чашечный импактор Андерсена, аппарат Кротова, прибор американской фирмы "Миллипор", прибор MD8 для микробиологического мониторинга воздушной среды), имеют один общий недостаток — результаты анализа не отличаются точностью в связи с тем, что посев микроорганизмов на поверхность плотной питательной среды осуществляется в процессе взятия пробы воздуха. При инкубировании некоторые бактериальные клетки, находящиеся на поверхности аэрозольных частиц, не контактируют полностью с питательной средой и остаются в "дремлющем" состоянии, не образуя колоний. У других — образование видимых колоний не происходит в связи с тем, что количество питательного раствора, способного диффундировать в клетки, расположенные на поверхности аэрозольных частиц, ограничено, а их запас в непосредственной близости быстро истощается. Таким образом, определенная часть микроорганизмов остается неучтенной, что влияет на результаты исследований. Необходимо также иметь в виду, что при улавливании или осаждении микроорганизмов на плотную питательную среду, культивировании и подсчете видимых колоний учитывается количество аэрозольных частиц, а не микробных клеток. Аэрозольная частица может быть нагружена микроорганизмами, но при выращивании образуется одна колония. Поэтому данные, полученные с помощью аппарата Ю.А. Кротова, дают относительное представление о содержании в воздухе аэрозольных частиц, а не микробных клеток.

Нами в специальных исследованиях установлено, что значительная часть микроорганизмов (около 40 %) не задерживается на плотной среде,

Сравнительные данные определения концентрации микроорганизмов различными устройствами

|

Номер опыта |

Наименование устройства |

Кол-во проб воздуха |

Кол-во микроорганизмов, тел /л |

|

1 |

Предлагаемое |

5 |

337.2 ±17.6 |

|

Известное |

4 |

57.8 ±8.5 |

|

|

2 |

Предлагаемое |

5 |

227.4 ±29.6 |

|

Известное |

4 |

31.1 ± 8.5 |

|

|

3 |

Предлагаемое |

6 |

607.8 ±59.4 |

|

Известное |

5 |

83.9 ±7.3 |

|

|

4 |

Предлагаемое |

4 |

197.0 ±20.9 |

|

Известное |

4 |

57.6 ±7.5 |

Примечание. "Предлагаемое" — разработанный прибор для улавливания микроорганизмов; "Известное" — аппарат Кротова.

а выбрасывается наружу. Как видно из таблицы, во всех опытах концентрация микроорганизмов, установленная с помощью предлагаемого устройства, значительно выше, чем с помощью седиментационного способа определения микроорганизмов.

ВЫВОДЫ

По сравнению с известными техническими решениями предлагаемое устройство имеет следующие преимущества.

-

• Устройство обладает повышенной эффективностью улавливания микроорганизмов, т. к. позволяет осуществлять двойную фильтрацию воздуха — на входе в улавливающую жидкость и на выходе через фильтр, а также осаждение аэрозольных частиц под действием гравитации.

-

• Устройство обеспечивает улавливание всех фракций бактериального и вирусного аэрозоля (крупно-, мелкодисперсную и бактериальную пыль). Это обеспечивается наличием осевого завихрителя который меняет характер движения аэрозольных частиц (переход ламинарного движения воздуха к турбулентному) и повышает эффективность их осаждения.

-

• Конструктивные особенности устройства позволяют проводить различные варианты анализа воздуха:

-

– определение общего количества микроорга-

- низмов путем высева улавливающей жидкости на питательные среды;

-

– определение санитарно-показательных микроорганизмов (кишечной палочки и гемолитического кокка и др.);

-

– прямой счет микроорганизмов на поверхности фильтра;

-

– постановку биологической пробы.