Устройство для лечения метадиафизарных переломов проксимального отдела бедренной кости

Автор: Шамшиметов Дилшод Файзахмадович, Дурсунов Ахмат Маликшаевич, Сайдиахматхонов Сайдиазизхон Сайдинумонхонович, Абдурасулов Анвар Махмудович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Разработано и внедрено в клиническую практику новое устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости. С применением нового устройства оперировано 96 больных с вертельными переломами бедренной кости. Удовлетворительные и хорошие результаты получены у 97,9 %, неудовлетворительные у 2,1 % оперированных больных.

Проксимальный отдел бедра, вертельные переломы, устройство, остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121396

IDR: 142121396

Текст научной статьи Устройство для лечения метадиафизарных переломов проксимального отдела бедренной кости

Переломы проксимального отдела бедренной кости – тяжелые распространенные повреждения опорно-двигательного аппарата, лечение которых остается трудной и социально-значимой медицинской задачей [1]. Вертельные переломы бедренной кости составляют до 6 % переломов костей скелета и более половины переломов проксимального отдела бедренной кости [2].

Многообразие видов переломов, тяжесть их течения, превалирование пострадавших старших возрастных групп со сниженной репаративной активностью и зачастую с осложненным соматическим статусом всегда представляло определенные трудности при выборе тактики лечения этого сложного контингента больных [4].

Следует отметить, что к настоящему времени многие вопросы диагностики и лечения этих повреждений нашли должное отражение в публикациях отечественных и зарубежных авторов. Однако результаты лечения этой патологии все еще остаются довольно скромными.

В определенной мере это обусловлено противоречивостью задач, стоящих перед травматологом. С одной стороны, следует иммобилизировать поврежденный сегмент на срок консолидации, с другой – реализовать принцип раннего функционального лечения и восстановить опорность конечности.

Тактика лечения больных с вертельными переломами прошла несколько этапов и претерпела определенные изменения. Основным методом ле- чения являлся консервативный, заключавшийся в применении постоянного скелетного вытяжения. Несмотря на возможную консолидацию переломов вертельной области при консервативном лечении, результаты лечения не могли считаться удовлетворительными, так как во многих случаях консолидация происходила в порочном положении. Многие пациенты, если и переносили длительное скелетное вытяжение, за время постельного режима ослабевали, развивалась мышечная гипотрофия, контрактуры суставов, что во многих случаях приводило к малоподвижности [2, 5].

В настоящее время общепризнанным является активное хирургическое ведение пациентов с переломами проксимального отдела бедра [4, 6-9].

Также на сегодняшний день остается актуальным вопрос о тактике оперативного лечения в этой зоне. За последние десятилетия накопилось множество научных трудов в пользу активного оперативного лечения. Учитывая убедительные данные и конечные результаты, представленные многими авторами, операции при вертельных переломах отнесены к категории выполняемых по жизненным показаниям наравне с медиальными переломами шейки бедра. Их частота в структуре травматизма, по данным разных авторов, достигает 6,0-17,5 %. Одним из важнейших принципов оперативного лечения при вертельных переломах бедра является жесткая фиксация места перелома [10]. Несмотря на многообразие методов остеосинтеза, не всегда достигается стабильная и жесткая фиксация места перелома. При нестабильных вертельных переломах для удержания зоны перелома в достигнутом при репозиции положении до полной консолидации кости требуются чрезмерные требования к конструкциям, способным обеспечить жесткость фиксации на весь период лечения [3].

Успехи в лечении этой патологии в течение нескольких десятилетий были связаны в основном с совершенствованием технических средств обеспечения оперативного вмешательства в направлении увеличения стабильности костных отломков. Более скромные успехи достигнуты в направлении профилактики и лечения трофических нарушений в травмированном суставе.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

При оперативном лечении переломов в проксимальном отделе бедренной кости используемый фиксатор должен обеспечивать высокую стабильность и надежность остеосинтеза на весь период лечения с сохранением опорной и двигательной функции конечности и восстановлением мобильности пострадавшего, возвращением его к активной жизни с первых дней после операции. При остеосинтезе многооскольчатых переломов вертельной области использование существующих фиксаторов не всегда обеспечивает благополучные результаты. Нами было разработано устройство для остеосинтеза вертельных переломов бедра.

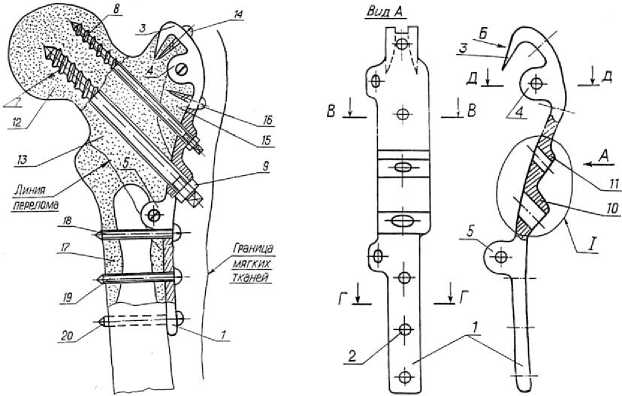

На рисунке 1 изображен общий вид предложенного устройства в сборке и схема его применения при лечении многооскольчатых переломов проксимального отдела и верхней части диафиза бедренной кости.

Устройство содержит металлическую планку 1 с отверстиями 2 под шурупы (винты), двузубую вилку 3, выполненную как одно целое с планкой, проушины 4 и 5, выполненные также как одно целое с планкой и в ряде случаев имеющие канавку 6 для облегчения изгиба по месту и по форме кости. Компрессирующий узел состоит из компрессирующих винтов 7 и 8. Головки винтов 7 и 8 имеют упорную резьбу с возможностью их размещения в теле головки и шейки бедренной кости и хвостовики под ключ. Места прилегания винтов к планке 1 выполнены как одно целое с планкой 1 или в виде накладок 10 и 11, приваренных к планке. Компрессирующий винт 8 имеет меньший диаметр и служит одновременно антиротацион-ным элементом для более массивного винта 7. Конкретно это касается фрагментов кости: позиция 12 и позиция 13. Фрагмент кости (позиция 13) зафиксирован также двузубой вилкой 3, шурупом 14, а также проушинами 4 и 5 с шурупами. Фрагмент кости (позиция 15) зафиксирован стержнем винта 8, флажком 4 с шурупом, а также снаружи шурупом 16. Фрагмент 17 удерживается винтом (шурупом) 18. Основание планки 1 прочно удерживается двумя (или больше) винтами (шурупами) 19 и 20. Пластина имеет три типоразмера, отличающиеся количеством отверстий и длиной в диафизарной части.

Устройство используется следующим образом. Под общим или спинномозговым обезболиванием в положении больного на спине производят продольный разрез по наружной поверхности бедра начиная от большого вертела до середины верхней трети бедра. Послойно обнажают проксимальный отдел бедренной кости и мобилизуют от окружающих тканей, освежают концы костных отломков, репонируют и удерживают отломки костодержателем. Накладывают планку на диафиз и вертельную область бедренной кости, одновременно вколачивая острие двузубой вилки в большой вертел. Затем укрепляют основание планки винтами, после чего из подвертельной области вводят компрессирующие винты, после чего укрепляют основания планки. Дополнительно фрагменты костей фиксируются шурупом и флажками. Флажки также подгибают по месту прилегания.

Рис. 1. Устройство для остеосинтеза вертельных переломов бедра

Разработанное нами в клинике НИИТО МЗ РУз устройство для остеосинтеза вертельных переломов бедренной кости за период с 2005 по 2009 годы применялось у 96 больных с переломами бедренной кости в вертельной области. Простые чрезвертельные переломы (тип А1 по классификации AO / ASIF ) были у 43 (44,8 %) больных, оскольчатые чрезвертельные перело- мы (тип А2) у 45 (46,9 %) больных, меж- и подвертельные переломы (тип A3) у 8 (8,3 %) больных. Среди пациентов до 60 лет число женщин и мужчин было примерно одинаковым. Среди пациентов старше 60 лет большинство составляли женщины, у которых причиной переломов является остеопороз.

Таблица 1

Распределение оперированных больных по возрасту и типу перелома (по классификации АО)

|

Вид перелома |

Возраст больного |

||||

|

до 45 лет |

45-50 |

50-60 |

60-70 |

старше 70 лет |

|

|

Тип А1 (чрезвертельные переломы) |

4 |

11 |

20 |

7 |

1 |

|

Тип А2 (оскольчатые чрезвертельные) |

2 |

10 |

14 |

19 |

4 |

|

Тип А3 (меж- и подвертельные переломы) |

1 |

3 |

3 |

1 |

- |

|

Итого: 96 |

7 |

24 |

37 |

27 |

5 |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании данного устройства достигается следующий результат: конструктивные особенности заявленного устройства (наличие двух компрессирующих винтов, размещенных в головке и шейке бедренной кости, конфигурация планки по форме наружно-боковой поверхности вертельной области и диафиза бедренной кости, наличие нескольких флажков и расположение двузубой вилки с полным охватом большого вертела и фиксацией его отломков) позволяют лечить многооскольчатые переломы проксимального отдела и верхней части диафиза бедренной кости.

Применение устройства мы считаем методом выбора при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости. При простых чрезвертельных переломах (тип А1) вводили один спон-гиозный винт в шейку и основание планки укрепляли шурупами. При оскольчатых чрез-, меж- и подвертельных переломах вводили 2 спонгиозных винта в шейку, основание планки укрепляли шурупами и через боковые флажки с помощью шурупов фиксировали костные отломки.

Результаты лечения оценивали на основании данных клинического и рентгенологического обследования пациентов до и после операции. Результат считался хорошим, если движения в тазобедренном и коленном суставах восстановились до исходного состояния, пациент не испытывал боли и не нуждался в средствах дополнительной опоры.

Удовлетворительным считали результат, если объем движений в тазобедренном или в коленном суставах уменьшился на 20 % от исходного, появлялись незначительные боли после продолжительной нагрузки и пациент пользовался тростью.

Неудовлетворительным считали результат, при котором пациент не может обходиться без костылей или объем движений в коленном и тазобедренном суставах составляет менее 80 % от исходного.

Сроки наблюдения составили от I года до 3 лет. Консолидация переломов достигнута во всех случаях, несращений и ложных суставов не отмечалось. Пациенты выписывались на амбулаторное лечение в среднем через 12-15 дней после операции. Находясь на амбулаторном лечении, пациенты занимались реабилитацией: лечебной физкультурой, восстановительным лечением с постепенным увеличением нагрузки на оперированную ногу. Полная нагрузка разрешалась через 3-3,5 месяца после операции. Ближайший результат остеосинтеза расценен как хороший у 92,7 % (89), удовлетворительный – у 5,2 % (5), неудовлетворительный у 2,1 % (2) больных.

В качестве иллюстрации приводим следующие наблюдения.

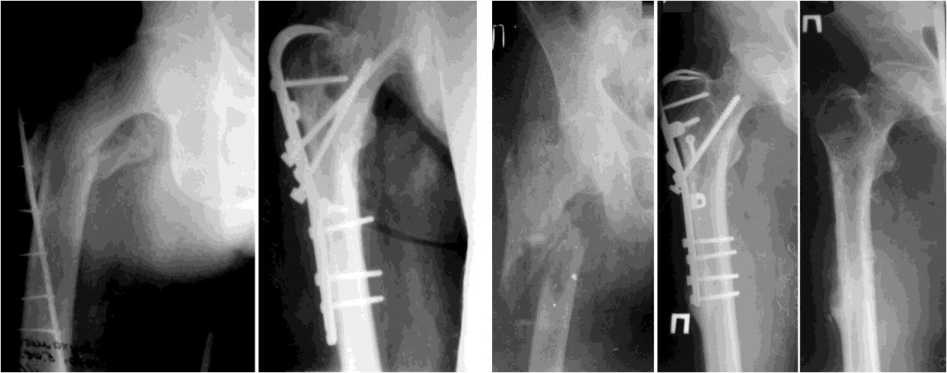

Больной Г., 58 лет, диагноз: закрытый многооскольчатый чрезвертельный диафизарный перелом правой бедренной кости со смещением костных отломков. Под спинальной анестезией произведена операция: остеосинтез правой бедренной кости описанным устройством. Послеоперационное течение без осложнений. Движения в тазобедренном и коленном суставах начаты с 5-го дня после операции, дозированная нагрузка на оперированную конечность с 15-го дня. Через 5 месяцев после операции больной не нуждался в дополнительных средствах опоры (рис. 2).

Больной С., 58 лет, диагноз: закрытый многооскольчатый перелом проксимального отдела правой бедренном кости со смещением костных отломков. Произведен остеосинтез правой бедренной кости устройством для вертельных переломов. Послеоперационное течение без осложнений. Движения в тазобедренном и коленном суставах начаты с 10-го дня после операции, дозированная нагрузка на оперированную конечность с 20-го дня. Через 6 месяцев после операции больной не нуждался в дополнительных средствах опоры (рис. 3).

Рис. 2. Рентгенограммы тазобедренного сустава в прямой проекции больного Г. до и после операции

Рис. 3. Рентгенограммы тазобедренного сустава в прямой проекции больного С. до, после операции и через 6 месяцев после операции

ВЫВОДЫ

-

1. Предложенное нами устройство высокоэффективно при лечении многоскольчатых вертельных переломов, чрезвертельно-подвертельно-диафизарных оскольчатых переломов, чрезвертельных переломов, когда невозможно зафиксировать другими фиксаторами.

-

2. Применение данного устройства повышает надежность фиксации при многооскольчатых

-

3. Надежность фиксации дает возможность начать раннюю реабилитацию и быстро вернуться к активной жизни. Все это позволяет рекомендовать представленное устройство для широкого использования в травматологии.

переломах проксимального отдела бедренной кости, предупреждает ротационные смещения.