Устройство для снятия фазо-частотной характеристики усилителей

Автор: Пиганов Михаил Николаевич, Шопин Геннадий Павлович, Тюлевин Сергей Викторович, Кочкина Ална Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Актуальные проблемы машиностроения

Статья в выпуске: 1-2 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено устройство для снятия фазочастотной характеристики усилителей. Описаны принципы его работы, приведены эпюры напряжения на выходах блоков, входящих в состав устройства. Рассмотрены процессы изменения фазового сдвига выходного напряжения усилителя, преобразования сигналов и координат. Исследовано формирование ортогональных исходных напряжений и их преобразование из прямоугольной системы координат в полярную. Достоинством представленного устройства является более высокая точность снятия фазочастотной характеристики усилителя.

Усилитель, фазочастотная характеристика, устройство, эпюры напряжений, фазовый сдвиг

Короткий адрес: https://sciup.org/148202773

IDR: 148202773 | УДК: 621.382

Текст научной статьи Устройство для снятия фазо-частотной характеристики усилителей

В усилителях, работающих в широком диапазоне частот, при изменении частоты наблюдается изменение выходного напряжения и фазовых сдвигов (разности фаз) между входными и вх и выходными и вых напряжениями. Это связано с комплексным характером коэффициента усиления тока в усилительных каскадах (транзисторах) и присутствием в схемах RC- фильтров, образованных сопротивлениями схемы совместно с внутренними и внешними по отношению к транзистору паразитными емкостями, а также разделительными конденсаторами. Вследствие этого коэффициент усиления по напряжению является комплексным и зависит от частоты f [1]:

K ( f ) = | K ( f ) | exp[ j y (f )], где | K ( f ) | - модуль коэффициента усиления на частоте f ф ( / ) - фазовый сдвиг между и вх и и вых на частоте f. Зависимость ф(f) называется фазочастотной характеристикой (ФЧХ) усилителя.

Широко известны устройства для измерения разности фаз, реализующие компенсационный метод и содержащие установочный и

Тюлевин Сергей Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и технологии электронных систем и устройств

Кочкина Алёна Викторовна, аспирантка измерительный фазовращатели и индикатор фиксированного фазового сдвига [2]. Недостатком этого устройства является низкая точность снятия ФЧХ усилителей.

Цель работы : создание устройства для повышения точности снятия ФЧХ усилителей.

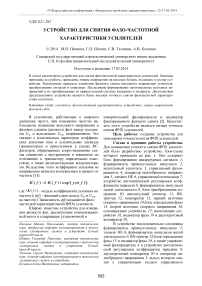

Состав и принцип работы устройства. Для повышения точности снятия ФЧХ усилителей было разработано устройство, блок-схема которого приведена на рис. 1. Оно содержит блок формирования квадратурных сигналов 1 , формирователь прямоугольных импульсов 2 , испытуемый усилитель 3 , управляемый фазовращатель 4 , генератор пилообразного напряжения 5 , элемент НЕ 6 , управляемый аттенюатор 7 , устройство автоматической регулировки коэффициента передачи 8 , формирователь импульсов малой длительности 9 , блок преобразования координат 10 , амплитудный детектор 11 , RS-триггер 12 , компаратор 13 , первый источник опорного напряжения 14 ,блок определения фазы 15 , второй источник опорного напряжения 16 , суммирующее устройство 17 , вычитающее устройство 18 , индикатор фазы 19 и двухпороговый компаратор 20 .

В устройстве последовательно соединены формирователь прямоугольных импульсов 2, элемент НЕ 6, формирователь импульсов малой длительности 9, RS-триггер 12,блок определения фазы 15 и индикатор фазы 19, а также управляемый фазовращатель 4 и устройство автоматической регулировки коэффициента передачи 8, двухпороговый компаратор 20 и генератор пилообразного напряжения 5, выход которого связан с управляющим входом управляемого фазовращателя 4. Первый выход блока формирования квадратурных сигналов 1 подключен к входной клемме испытуемого усилителя 3 и входу формирователя прямоугольных импульсов 2. Второй выход блока формирования квадратурных сигналов 1 подключен к сигнальному входу управляемого фазовращателя 4. Сигнальный вход управляемого аттенюатора 7 подключен к выходной клемме испытуемого усилителя 3, а его управляющий вход – к выходу устройства автоматической регулировки коэффициента передачи 8, второй вход которого и первый вход блока преобразования координат 10 объединены и подключены к выходу управляемого аттенюатора 7. Второй вход блока преобразования координат 10 и вход амплитудного детектора 11 объединены и также подключены к выходу

Рис. 1. Устройство для снятия ФЧХ усилителей

В устройстве последовательно соединены формирователь прямоугольных импульсов 2, элемент НЕ 6, формирователь импульсов малой длительности 9, RS-триггер 12,блок определения фазы 15 и индикатор фазы 19, а также управляемый фазовращатель 4 и устройство автоматической регулировки коэффициента передачи 8, двухпороговый компаратор 20 и генератор пилообразного напряжения 5, выход которого связан с управляющим входом управляемого фазовращателя 4. Первый выход блока формирования квадратурных сигналов 1 подключен к входной клемме испытуемого усилителя 3 и входу формирователя прямоугольных импульсов 2. Второй выход блока формирования квадратурных сигналов 1 подключен к сигнальному входу управляемого фазовращателя 4. Сигнальный вход управляемого аттенюатора 7 подключен к управляемого фазовращателя 4. Первые входы суммирующего устройства 17 и вычитающего устройства 18 объединены и подключены к выходу амплитудного детектора 11, а их вторые входы объединены и подключены к выходу первого источника опорного напряжения 14. Выходы суммирующего устройства 17 и вычитающего устройства 18 связаны соответственно с первым и вторым пороговыми входами двухпорогового компаратора 20. Сигнальный вход последнего подключен к первому (амплитудному) выходу блока преобразования координат 10, второй (фазовый) выход которого подключен к первому входу компаратора 13, второй вход которого связан с выходом второго источника опорного напряжения 16, а выход – со вторым входом RS-триггера 12.

выходной клемме испытуемого усилителя 3, а его управляющий вход – к выходу устройства автоматической регулировки коэффициента передачи 8, второй вход которого и первый вход блока преобразования координат 10 объединены и подключены к выходу управляемого аттенюатора 7. Второй вход блока преобразования координат 10 и вход амплитудного детектора 11 объединены и также подключены к выходу управляемого фазовращателя 4. Первые входы суммирующего устройства 17 и вычитающего устройства 18 объединены и подключены к выходу амплитудного детектора 11, а их вторые входы объединены и подключены к выходу первого источника опорного напряжения 14. Выходы суммирующего устройства 17 и вычитающего устройства 18 связаны соответственно с первым и вторым пороговыми входами двухпорогового компаратора 20. Сигнальный вход последнего подключен к первому (амплитудному) выходу блока преобразования координат 10, второй (фазовый) выход которого подключен к первому входу компаратора 13, второй вход которого связан с выходом второго источника опорного напряжения 16, а выход – со вторым входом RS-триггера 12.

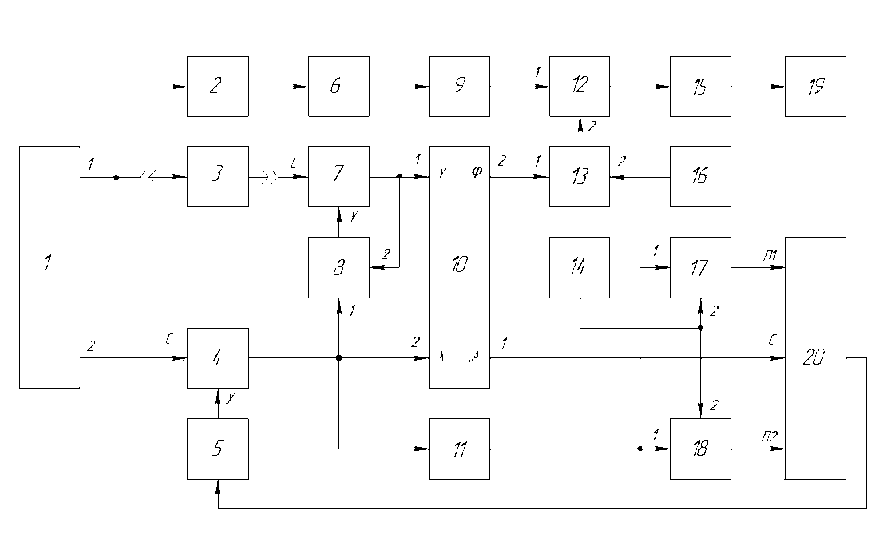

Устройство работает следующим образом. На первом и втором выходах блока формирования квадратурных сигналов 1 формируются гармонические сигналы одинаковой амплитуды напряжения U 1 и одинаковой частоты f , но сдвинутые по фазе друг относительно друга на 900. Синусоидальный сигнал (U 1 sinωt, где ω=2πf) с первого выхода блока 1 (U 1-1 , рис. 2а) поступает на вход испытуемого усилителя 3 . Косинусоидальный сигнал (-U 1 cos ωt = U 1 sin(ωt -90°)) со второго выхода блока 1 (U 1-2 , рис. 2б) поступает на сигнальный вход управляемого фазовращателя 4 . С изменением частоты блока формирования квадратурных сигналов 1 из-за неравномерности амплитудно-частотных характеристик испытуемого усилителя 3 и управляемого фазовращателя 4 изменяются амплитуды их выходных напряжений, причем неодинаково. Для исключения этого выходное напряжение испытуемого усилителя 3 поступает на сигнальный вход управляемого аттенюатора 7 , а выходные напряжения управляемого фазовращателя 4 и управляемого аттенюатора 7 подают соответственно на первый и второй входы устройства автоматической регулировки коэффициента передачи 8 . Последнее сравнивает амплитуды этих выходных напряжений и формирует на своем выходе постоянное напряжение. Оно поступает на управляющий вход аттенюатора 7 и поддерживает амплитуду выходного напряжения управляемого аттенюатора 7 ( U 7 ), равной амплитуде выходного напряжения управляемого фазовращателя 4 ( U 7 =U 4 ) независимо от частоты.

С изменением частоты блока формирования квадратурных сигналов 1 меняется также фазовый сдвиг выходного напряжения испытуемого усилителя 3 (относительно его входного напряжения). При этом нарушается ортогональность выходных напряжений управляемого аттенюатора 7 и управляемого фазовращателя 4. Необходимое изменение фазы напряжения на втором выходе блока формирования квадратурных сигналов 1, равное фазовому сдвигу φ выходного напряжения испытуемого усилителя 3 на частоте f и восстанавливающее указанную ортогональность, осуществляется управляемым фазовращателем 4. Для этого генератор пилообразного напряжения 5 (на основе последовательно соединенных генератора прямоугольных импульсов, элемента И и счетчика, а также ЦАП и компаратора) формирует пилообразный сигнал. Он поступает на управляющий вход фазовращателя 4, увеличивая фазовый сдвиг его выходного напряжения до тех пор, пока напряжения на выходе управляемого аттенюатора 7 и управляемого фазовращателя 4 не станут ортогональными. Эти напряжения одинаковой амплитуды (U=U7=U4) поступают соответственно на первый и второй входы блока преобразования координат 10, который осуществляет их перевод из прямоугольной системы координат в полярную.

Рис. 2. Эпюры сигналов

На первом (амплитудном) выходе блока 10 формируется постоянное напряжение

UA = 7 U2 s in2 (w t + p) + U2 cos2 (to t + ф) = U поступающее на сигнальный вход двухпорогового компаратора 20. Одновременно с этим амплитудный детектор 11 преобразует амплитуду выходного переменного напряжения управляемого фазовращателя 4 в постоянное напряжение, равное U, которое поступает на первые входы суммирующего устройства 17 и вычитающего устройства 18. На вторые входы этих устройств поступает напряжение небольшой величины с выхода первого источника опорного напряжения 14.

На выходах суммирующего устройства 17 и вычитающего устройства 18 образуются постоянные напряжения, задающие соответственно верхнюю и нижнюю границы области допустимых значений напряжения, формирующегося на первом (амплитудном) выходе блока преобразования координат 10 в момент восстановления ортогональности напряжений на его входах. Необходимость введения такой зоны допуска связано с тем, что напряжение на первом (амплитудном) выходе блока 10 в указанный момент времени может приближаться к искомому U по уровню как сверху, так и снизу. Выходные напряжения суммирующего устройства 17 и вычитающего устройства 18 поступают соответственно на первый и второй пороговые входы двухпорогового компаратора 20. Если напряжение на первом (амплитудном) выходе блока преобразования координат 10 лежит в заданной зоне допуска (когда формирование ортогональных напряжений на его входах завершено), то на выходе двухпорогового компаратора 20 формируется логическая «1», в противном случае – логический «0». Напряжение с выхода двухпорогового компаратора 20 поступает на вход генератора пилообразного напряжения 5 . При наличии логического «0» на входе генератора 5 рост пилообразного напряжения на его выходе продолжается, а при наличии логической «1» – прекращается. В последнем случае изменение разности фаз, вносимое управляемым фазовращателем 4 , также прекращается.

Синусоидальный сигнал U 1 sinωt с первого выхода блока формирования квадратурных сигналов 1 ( U 1-1 , рис. 2а) поступает также на вход формирователя прямоугольных импульсов 2 , с выхода которого ( U 2 , рис. 2в) на вход элемента НЕ 6 поступает сигнал прямоугольной формы. На выходе элемента НЕ 6 образуется его инвертированный сигнал ( U 6 , рис. 2г). Последний поступает на вход формирователя импульсов малой длительности 9 , на выходе которого по фронту входного сигнала формируется прямоугольный импульс малой длительности ( U 9 , рис. 2д). Этот импульс поступает на первый вход ( S – вход) RS- триггера 12 и устанавливает его в единичное состояние ( U 12 , рис. 2з).

Одновременно с получением напряжения на первом (амплитудном) выходе блока преобразования координат 10 (когда формирование ортогональных напряжений на его входах завершено) на его втором (фазовом) выходе формируется спадающее пилообразное напряжение ( U 10-2 , рис. 2е). Компаратор 13 сравнивает это напряжение с выходным напряжением второго источника опорного напряжения 16 . Последнее выбирается немного меньше максимального напряжения на втором (фазовом) выходе блока преобразования координат 10 , соответствующего максимуму спадающего пилообразного сигнала в точке разрыве ( U 16 , рис. 2е). На время превышения первым входным напряжением компаратора 13 уровня второго на его выходе формируется прямоугольный импульс ( U 13 , рис. 2ж). Этот импульс поступает на второй вход ( R – вход) RS- триггера 12 и устанавливает его в нулевое состояние ( U 12 , рис. 2з).

При помощи управляемого фазовращателя 4 обеспечивается необходимое изменение разности фаз его входного и выходного напряжений, равное фазовому сдвигу испытуемого усилителя 3 . Это эквивалентно восстановлению ортогональности выходных напряжений управляемого фазовращателя 4 и управляемого аттенюатора 7 . Тем самым создается задержка τ формирования спадающего пилообразного напряжения на втором (фазовом) выходе блока преобразования координат 10 . Таким образом, на выходе RS- триггера 12 формируется прямоугольный импульс ( U 12 , рис. 2з), в котором соотношение τ/T несет информацию о фазовом сдвиге испытуемого усилителя 3 . Импульсный сигнал с выхода RS- триггера 12 поступает на вход блока определения фазы 15 . Блок 15 формирует постоянное напряжение, пропорциональное измеряемому фазовому сдвигу усилителя ( φ=2πτ/Т ), которое снимается с помощью индикатора фазы 19 . В дальнейшем, увеличивая частоту f блока формирования квадратурных сигналов 1 и сохраняя рост выходного напряжения генератора пилообразного напряжения 5 , находят соответствующий фазовый сдвиг φ испытуемого усилителя 3 и строят его ФЧХ.

Выводы: разработано новое устройство для снятия ФЧХ усилителей. Приведены его состав, назначение блоков, связи между ними. Преимуществом устройства по сравнению с известными является повышенная точность снятия ФЧХ усилителя, что достигается путем выравнивания и формирования ортогональными выходных напряжений управляемого фазовращателя и управляемого аттенюатора в широком диапазоне частот с последующим преобразованием их из прямоугольной системы координат в полярную. Это делает процесс снятия ФЧХ усилителя независимым от значения его фазового сдвига.

Список литературы Устройство для снятия фазо-частотной характеристики усилителей

- Ямпурин, Н.П. Электроника: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Н.П. Ямпурин, А.В. Баранова, В.И. Обухов. -М.: Издательский центр «Академия», 2011. 240 с.

- Кукуш, В.Д. Электрорадиоизмерения: учеб. пособие для вузов. -М.: Радио и связь, 1985. 368 с.

- Пиганов, М.Н. Пат. 2480775. Российская Федерация, МПК G1R27/28. Устройство для снятия фазочастотной характеристики усилителей/М.Н. Пиганов, Г.П. Шопин, С.В. Тюлевин, А.В. Токарева; заявитель и патентообладатель: Самарский государственный аэрокосмический университет. -№2011128883/28; заявл. 12.07.2011, опублик. 27.04.2013. Бюл. №12.