Устройство очистки сточных вод комплексом электрофизических методов воздействия

Автор: Ахмедова О.О., Сошинов А.Г., Степанов С.Ф.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Механика и промышленность

Статья в выпуске: 5-2 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье описано устройство и электрическая схема установки очистки сточных вод, использующей комплекс электрофизических методов воздействия.

Обеззараживание сточных вод, озонирование, ультрафиолет, ультразвук, свч

Короткий адрес: https://sciup.org/148205469

IDR: 148205469 | УДК: 628.5

Текст научной статьи Устройство очистки сточных вод комплексом электрофизических методов воздействия

Степанов Сергей Федорович, доктор технических наук, профессор кафедры электроснабжение промышленных предприятий дезинфицирующего средства и не сумели использовать в качестве окислителя. Иными словами, традиционная польза озона состояла скорее в уничтожении бактерий, чем в способствовании разрушению и/или удалению загрязняющих веществ.

Цель работы: создание системы очистки воды с использованием озонирования, ультрафиолетовой, ультразвуковой и СВЧ обработки, которое производит эффективное окисление неспособных к разложению загрязняющих веществ, таких, как большинство тяжелых металлов и других неорганических загрязняющих веществ, множество органических материалов, включающих углеводороды, фонолы, ТГМ, цианиды, пестициды и пр. без добавления каких-либо химических препаратов, а также инактивацию патогенных микроорганизмов.

Практически все фермерские хозяйства сталкиваются с проблемой снабжения водой надлежащего качества для пойки животных. Использование вод, выкачиваемых из реки, без дополнительной очистки может вызвать массовую гибель поголовья вследствие вирусных заболеваний, а применение питьевой воды, прошедшей очистку на стационарных станциях, весьма дорогостояще. Проблему можно решить посредством вторичного использования сточных вод. Вода для нужд сельского хозяйства по своему качеству должна соответствовать целевому назначению. Для водопоя птиц, зверей и животных на фермах следует подавать воду питьевого качества. При невозможности соблюдения этого требования допускается кратковременно производить водопой животных водой с повышенным минеральным составом, а именно: сухой остаток – до 5 103, хлориды – до 2 103, сульфаты – до 2,4 103 мг/л, общая жесткость – до 45 мг.экв/л. Допускается использование воды с повышенной цветностью, с привкусом и запахом при ее температуре 8-15°С.

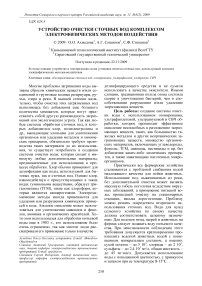

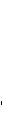

Рис. 1. Устройство очистки сточных вод: 1 – озонаторная камера; 2 – угольный фильтр;

3 – ультразвуковой излучатель; 4 – магнетрон; 5 – угольный фильтр

В первый узел входит озонаторная камера, в которой происходит процесс насыщения небольшими дозами озона, вследствие чего все химические соединения вступают в окислительную реакцию и образуют нерастворимые частицы. Доза насыщения озоном составляет 5 мг/л. Вода при этом мутнеет и содержит большое количество взвешенных веществ. Проходя через угольный фильтр, сточные воды становятся прозрачными, но в них остаются патогенные микроорганизмы. На второй стадии производится обеззараживание воды ультрафиолетом, ультразвуком и высокими частотами. Обрабатываемая сточная вода подаётся тангенциально корпусу второго узла через патрубок, ударяется о лопатки, расположенные напротив патрубка, приводит их во вращение и изменяет направление движения, поток воды становится турбулентным и интенсивно перемешивается. Ультрафиолетовая обработка воды осуществляется с использованием 3 амальгамных ламп низкого давления. Доза облучения составляет 12 мВт. Лампы расположены в шахматном порядке для более эффективного облучения воды. Ультразвуковое воздействие осуществляется с применением пьезоэлектрического генератора. При обработке потока воды ультразвуком от излучателя (интенсивность составляет 5 Вт/см2), размещенного в камере ультрафиолетового облучателя, в воде возникают короткоживущие парогазовые каверны, которые появляются в момент локального снижения давления в воде и «схлопываются» при «сжатии» воды. Скорость схлопывания очень высокая, и в окрестности точек схлопывания возникают огромные температура и давление. Вблизи точек схлопывания полностью уничтожается патогенная микрофлора, образуются активные радикалы. Каверны возникают с частотой несколько десятков килогерц преимущественно на неоднородностях. Неоднородностями могут служить споры грибков и бактерии, играющие роль своеобразных мишеней. Время воздействия – около 1,5 минут.

Под воздействием ультрафиолетового излучения в присутствии активных радикалов в объеме обрабатываемой жидкости и на поверхности воздушных пузырьков происходит процесс фотохимического окисления и обеззараживания. Номинальная частота ультразвуковой установки составляет 21500 Гц. Обработка сверхвысокими частотами производится с помощью СВЧ-генератора, который состоит из магнетрона, коаксиального возбудителя и амальгамной безэлектродной лампы.

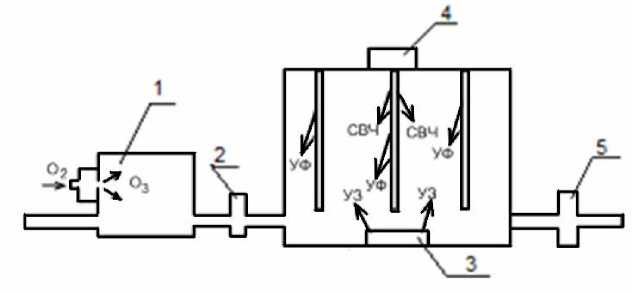

Рис. 2. Фрагменты стыковки съемных безэлектродных УФ-ламп с коаксиальным возбудителем

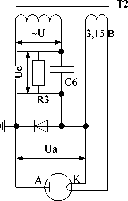

При включении магнетрона 1 СВЧ-энергия (частота 2450 МГц) через коаксиальный возбудитель 3 поступает в рабочий объем лампы 2 и в камеру. В лампе 2 зажигается СВЧ-разряд сначала в стартовом газе (аргоне), а затем в парах рабочего вещества (ртути). Часть энергии СВЧ-колебаний расходуется на поддержание СВЧ-разряда в лампе 2 и соответственно преобразуется в УФ-излучение, а часть продолжает поступать в рабочую камеру. Все элементы устройства, размещенные в рабочей камере, облучаются ультрафиолетовым светом и одновременно оказываются в

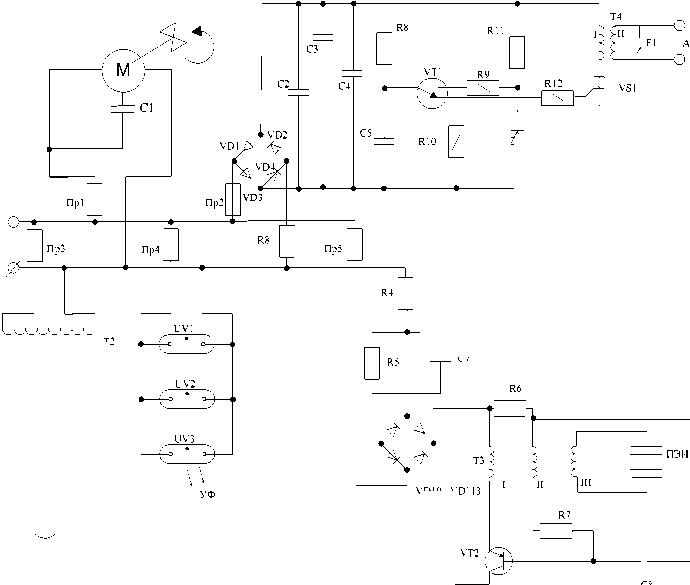

СВЧ-электромагнитном поле. Остальные СВЧ-газоразрядные лампы становятся дополнительным источником УФ-излучения. На поддержание СВЧ-разряда как лампы 2, так и других амальгамных ламп расходуется относительно меньшая доля СВЧ-энергии, чем при автономном горении разряда в каждой из ламп, что является следствием взаимного УФ-ассистирования лампы 2 и остальных ламп. Электрическая схема представлена на рис. 3.

C7

VD10...VD113

Рис. 3. Электрическая схема установки очистки сточных вод

В схеме устройства на излучателе А1 образуется электрическая дуга, через которую проходит поток воздуха. Для образования равномерно распределенной дуги на излучателе необходимо получить высоковольтное напряжение (15-80 кВ) достаточной мощности. Это осуществляется с помощью схемы преобразователя и трансформатора Т4. В первичной обмотке Т4 тиристор VS1 формирует импульсы за счет разряда конденсаторов С2...С4 через обмотку. Управляет работой тиристора автогенератор на транзисторе VT1. Резистор R8 подобран так, что, когда напряжение на конденсаторах С2...С4 достигнет 300 В (за счет заряда от сети), открывается тиристор VS1. Блок питания магнетрона должен обеспечивать подачу постоянного анодного напряжения на магнетрон Ua=4,0 кВ и переменное напряжение накала 3,15 В. При этом величина анодного тока составляет примерно

300 мА, а тока накала 10 А. Указанные величины могут незначительно изменяться в ту или иную сторону в зависимости от типа магнетрона и требуемой мощности. Конструктивно блок питания состоит из трансформатора, диода и конденсатора и собран по схеме удвоения напряжения. Один из выводов высоковольтной обмотки трансформатора соединен с его корпусом, который обычно заземляется. Будем считать, что потенциал на этом выводе постоянен и равен нулю. Тогда на втором выводе напряжение в течение периода будет изменяться от +U до –U. В моменты времени, когда напряжение на выводе положительно, диод находится в открытом состоянии, напряжение на магнетроне равно нулю, а конденсатор будет заряжаться до амплитудного значения переменного напряжения. Когда напряжение поменяет свой знак, диод окажется в запертом состоянии, а на магнетрон попадет удвоенное напряжение, образованное суммой напряжений на трансформаторе и на зарядившемся конденсаторе. Поскольку в отрицательный полупериод напряжение на трансформаторе возрастает по синусоиде от нуля до амплитудного значения, магнетрон начнет генерировать мощность не сразу, а спустя некоторое время, после того как суммарное напряжение конденсатора и трансформатора достигнет некоторого значения (примерно 3,6 кВ). В этот момент начнется генерация мощности, быстро нарастающей от нуля до максимума (при 4,0 кВ). Работа магнетрона будет сопровождаться постепенным разрядом конденсатора. В какой-то момент суммарное напряжение начнет снижаться, выходная мощность пойдет вниз пока генерация полностью не прекратится. Магнетрон работает только в отрицательный полупериод, отдыхая в положительный. Фактически он работает даже несколько меньше, чем полпериода, поскольку он включается только при достижении напряжением определенной величины и выключается раньше, чем напряжение станет равным нулю. Основным достоинством схемы удвоения является то, что снижается высокое напряжение на выходе трансформатора. Соответственно, уменьшается количество витков во вторичной обмотке, что позволяет снизить его вес, габариты и стоимость. Накальная обмотка одним из выводов соединена с высоким анодным напряжением, поэтому на выводы магнетрона одновременно подается переменное напряжение накала 3,15 В и постоянное анодное напряжение 4,0 кВ. Для магнетронов с катодом прямого накала не имеет значения, какой из накальных выводов соединен с анодным напряжением. При использовании магнетронов с косвенным накалом анодное напряжение необходимо подавать на вывод обозначаемый FA, в противном случае через накал будет протекать анодный ток, приводя к его дополнительному разогреву. Несмотря на то, что мы используем термин «анодное напряжение», в действительности анод соединен с корпусом магнетрона и его потенциал всегда равен нулю, а отрицательное рабочее напряжение подается на катод. Для нормальной работы магнетрона важно, чтобы анод имел положительный потенциал +4,0 кВ по отношению к катоду, а какой из электродов заземлен, значения не имеет. Поскольку корпус магнетрона непосредственно соединен с анодом, то вполне естественно, что именно он имеет нулевой потенциал. Управление мощностью осуществляется ступенчато, периодическим отключением блока питания, т.е. регулируется средняя мощность за определенный цикл.

Список литературы Устройство очистки сточных вод комплексом электрофизических методов воздействия

- Алексеев, С.Е. Применение озонирования для интенсификации процессов очистки природных и сточных вод//Водоочистка. -2007. -№2. -С.35-40.

- Василяк, Л.М. Применения ультразвука для обеззараживание воды/Л.М. Василяк, Н.Н. Кудрявцев, С.В, Костюченко//Водоснабжение и санитарная техника. -2007. -№8. -С. 6-10.

- Коверга, А.В. Пилотные испытания ультрафиолетового обеззараживания на московских станциях водоподготовки/А.В. Коверга, С.В. Костюченко, И.Ю. Арутюнова//Водоснабжение и санитарная техника. -2008. -№4. -С. 15-23.

- Патент Российской Федерации RU2173562 «Установка комбинированной бактерицидной обработки». Э.Д. Шлифер, начало действия 16.01.1998 г.