Утилизация каменного сырья в комплексе горизонта 12 местонахождения Казачка I (Канско-Рыбинская котловина)

Автор: Бочарова Е.Н., Савельев Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

По мере накопления новых материалов и получения новых радиоуглеродных датировок вопрос о выделении мезолита как нового хронологического этапа на территории Байкальской Азии вновь становится открытым. В связи с этим исследование многослойных объектов, содержащих археологические комплексы позднего плейстоцена - раннего голоцена, является наиболее актуальным. В статье анализируются материалы, полученные в результате раскопок на стоянке Казачка I в 1970-1980-е гг. Исследователи неоднократно обращались к материалам данного памятника, однако не все комплексы введены в научный оборот. В предлагаемой статье на примере каменной индустрии горизонта 12 анализируются стратегии утилизации каменного сырья раннеголоценовыми рыболовами-охотниками. Каменный инвентарь слоя представлен изделиями из кремня, халцедона и диабаза. Первичное расщепление представлено нуклеусами из халцедона и кремня, пластинчатыми сколами (в основном из кремня и халцедона) и отщепами (преимущественно из диабаза). Орудийный набор включает орудия на пластинчатых сколах из кремня и халцедона и массивные орудия на отщепах из диабаза и кремня. В ходе исследования каменной индустрии горизонта 12 выделены основные характеристики процессов утилизации каменного сырья и производства орудий. Реконструированные диверсифицированные стратегии использования каменного сырья указывают на то, что на стоянку приносились заготовки из диабаза, где они активно преобразовывались в орудия. Для кремня и халцедона фиксируется полная цепочка первичного расщепления. Устье р. Казачка являлось местом интенсивного и относительно долговременного базирования древнего человека со сложными диверсифицированными стратегиями утилизации каменного сырья различных типов.

Канско-рыбинская котловина, раннеголоценовые археологические комплексы, стратегии использования каменного сырья

Короткий адрес: https://sciup.org/145145576

IDR: 145145576 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.044-052

Текст научной статьи Утилизация каменного сырья в комплексе горизонта 12 местонахождения Казачка I (Канско-Рыбинская котловина)

Проблема культурно-хронологической идентификации археологических комплексов раннего голоцена слабо разработана для территории Восточной Сибири. Археологические комплексы, введенные в научный оборот в 1970–1980-е гг., не имеют абсолютных определений возраста и потому в настоящее время практически потеряли свою актуальность [Медведев, 1968]. Напротив, в среднем течении р. Енисей и нижнем течении р. Ангары были открыты и исследованы новые местонахождения, для которых получены серии абсолютных дат.

Результаты абсолютного датирования различных объектов Байкало-Енисейской Сибири и Забайкалья в совокупности с детальными реконструкциями палеоклимата и результатами морфологического анализа археологических материалов демонстрируют отсутствие хронологических, стадиальных либо культурных различий между позднеплейстоценовыми и раннеголоценовыми археологическими комплексами. Данное обстоятельство вновь возвращает нас к дискуссии о правомерности выделения мезолита как принципиально отличного от палеолита этапа в развитии древних сообществ (см., напр.: [Павленок, Зубова, 2019]).

Местонахождения, содержащие раннеголоценовые материалы на территории Восточной Сибири, количественно значительно уступают финально-плейстоценовым. С.А. Васильев отмечает «разительный контраст между обилием финальнопалеолитических пунктов и скудностью данных по раннеголоценовым культурам» для территории Восточного Саяна [Васильев, 2000, с. 72]. В данном контексте особо важными становятся археологические объекты, расположенные в Канско-Рыбинской котловине (Красноярский край). На данной территории известны стратифицированные объекты, которые позволяют проследить развитие человеческого общества от позднего плейстоцена до атлантического оптимума (и далее). Наиболее известным местонахождением на рассматриваемой территории является Казачка I. Местонахождение исследовалось силами комплексной археологической экспедиции Иркутского государственного университета. Стоянка располагается на устьевом участке р. Казачки (правый приток нижнего течения р. Кан) (рис. 1). За годы стационарных рас-

Рис. 1 . Расположение памятника Казачка I в границах Канско-Рыбинской котловины.

копок (1973–1975, 1977, 1983 и 1985 гг.) вскрыта толща отложений, где в четких стратиграфических условиях выявлено 20 горизонтов, датированных в диапазоне от 11,5 до 1,5 тыс. л.н.

Описанию и анализу материалов горизонтов 7–1 были посвящены две кандидатские диссертации [Генералов, 1979, Тимощенко, 2013], горизонтов 20–14 – докторская диссертация [Генералов, 2001]. Также было издано несколько обобщающих статей, в которых приведена периодизационная схема стоянки [Савельев, Генералов, Абдулов, 1984].

Материалы данного объекта в полном объеме еще не были введены в научный оборот. Повторное обращение к уже известным материалам местонахождения Казачка I, а также приобщение новых материалов в последнее десятилетие позволило частично пересмотреть хронологическую схему. В предлагаемой статье на примере индустрии горизонта 12 местонахождения Казачка I рассматриваются основные сырьевые стратегии раннеголоценовых рыболовов/охотников-собирателей на территории Канско-Рыбинской котловины.

Материалы и методы

Для описания каменного комплекса горизонта 12 многослойного местонахождения Казачка I применялся технико-типологический метод с элементами атрибутивного подхода.

Структура индустрии определяется как комбинация нуклевидных изделий, сколов и отходов производства. В качестве дополнительной характеристики для каждого изделия определялся тип сырья. Все сколы делятся на сколы первичного снятия, сколы вторичного снятия и сколы без корки. Пластинчатые сколы включают в себя пластины (ширина ≥12 мм), пластинки (ширина ≤12 мм) и микропластины (ширина ≥6 мм) [Кривошапкин и др., 2012]. К техническим сколам относятся сколы переоформления нуклеусов: сколы переоформления площадки нуклеуса, краевые сколы (латеральные и реберчатые) и сколы подправки фронта. К отходам производства отнесены чешуйки, мелкие осколки до 5 мм в наибольшем измерении и обломки .

Ретушь, нанесенная на пластинах и отщепах, описана по способу нанесения, по динамике нанесения, по дислокации в пределах зоны, по дислокации образованной поверхности и распределения по продольным краям [Колобова, 2006].

Среди основных элементов орудийного набора определяются вкладыши, резцы, резчики и тесла. Вкладыши выделены в отдельный орудийный тип по наличию ровной притупляющей ретуши на одном или обоих продольных краях. Резцы – пластины с резцовым сколом. Резчики отличаются от бо-46

ковых резцов тем, что выемка сделана не резцовым сколом, а ретушью. Тесла – массивные орудия, имеющие трапециевидное сечение и унифациаль-но обработанные края.

Результаты

Структура каменной индустрии рассматриваемого слоя определяется сочетанием нуклевид-ных форм, сколов, отходов производства, орудий (табл. 1).

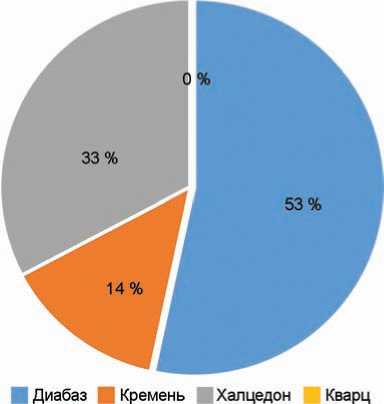

Самую многочисленную группу в каменном инвентаре представляют продукты расщепления. Сколов и технических отходов насчитывается 6 542 экз., по материалу преобладают сколы из диабаза, за ними следуют сколы из прозрачного халцедона, кремня разных цветов (рис. 2).

Отходов производства в слое найдено 1 548 экз. Такое небольшое количество можно объяснить применяемой на момент исследования объекта методикой раскопок.

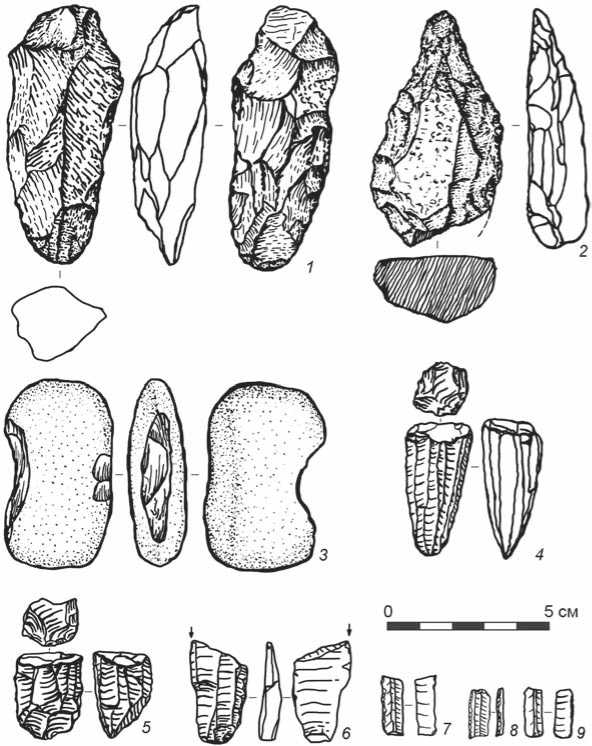

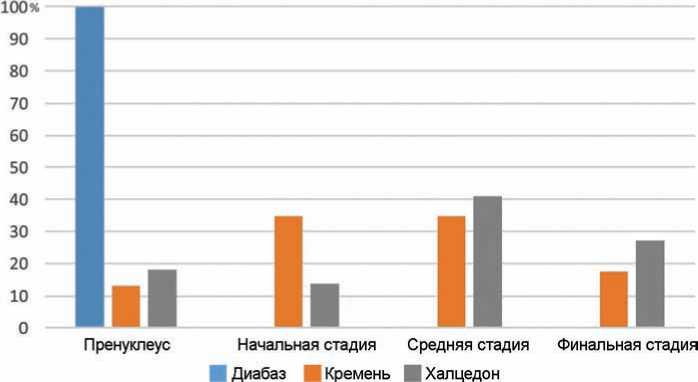

Нуклевидные изделия горизонта 12 представлены серией нуклеусов в количестве 56 экз. и ну-клевидными преформами. Все нуклеусы выполнены в рамках призматического (52) и торцового (4) принципов расщепления (рис. 3, 4 , 5 ). Из всех нуклеусов только одно ядрище имеет две ударные площадки, остальные – одноплощадочные. Впервые для данного местонахождения зафиксированы «карандашевидные» призматические микронуклеусы, свойственные для мезолитических и ранненеолитических комплексов Байкальской Сибири. Нуклевидные преформы представлены серией из 13 экз., из них 2 экз. – это блоки диабаза.

В горизонте было зафиксировано 1 135 экз. пластинчатых сколов. Пластинчатые сколы из кремня и халцедона представлены целыми формами и фрагментами (преобладают проксимальные фрагменты). В горизонте 12, помимо пластин из кремня и халцедона, зафиксированы пластины из диабаза (171 экз.), которые чаще всего фрагментированы (средняя длина составляет 3–9 см, ширина в области ударного бугорка – 2–5 см).

Отщепов в слое обнаружено 3 750 экз., диабазовые отщепы представляют самую многочисленную группу из всех продуктов расщепления.

Технические сколы представлены в основном сколами переоформления площадки нуклеуса и краевыми сколами (латеральные). Сколы подправки фронта и сколы разжелвачивания составляют незначительную часть коллекции.

Орудийный набор представлен вкладышами, резцами, резчиками, скребками, макро-орудиями, а также пластинами и отщепами с ретушью и следами шлифовки.

Таблица 1 . Состав каменной индустрии горизонта 12

|

Категории |

Тип сырья |

||||

|

Диабаз |

Кремень |

Халцедон |

Кварц |

||

|

Нуклевидные |

Пренуклеус |

2 |

3 |

8 |

0 |

|

Начальная стадия |

0 |

8 |

6 |

0 |

|

|

Средняя стадия |

0 |

8 |

18 |

0 |

|

|

Финальная стадия |

0 |

4 |

12 |

0 |

|

|

Пластинчатые сколы |

Первичные |

69 |

17 |

0 |

|

|

Вторичные |

40 |

20 |

32 |

0 |

|

|

Без корки |

131 |

166 |

660 |

0 |

|

|

Отщепы |

Первичные |

1585 |

45 |

53 |

0 |

|

Вторичные |

1449 |

15 |

120 |

0 |

|

|

Без корки |

0 |

186 |

297 |

0 |

|

|

Технические сколы |

Переоформления площадки нуклеуса |

0 |

71 |

206 |

0 |

|

Переоформления фронта нуклеуса |

0 |

10 |

49 |

0 |

|

|

Краевые (латеральные) сколы |

0 |

73 |

261 |

0 |

|

|

Сколы разжелвачивания |

0 |

3 |

17 |

0 |

|

|

Отходы производства |

883 |

159 |

506 |

0 |

|

|

Чешуйки |

0 |

27 |

82 |

0 |

|

|

Скребок |

Боковые |

0 |

4 |

5 |

0 |

|

Концевые |

0 |

3 |

3 |

0 |

|

|

Комбинированный |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

|

Вкладыши |

0 |

20 |

37 |

0 |

|

|

Резцы |

Угловые |

0 |

6 |

16 |

0 |

|

Боковые |

0 |

0 |

3 |

0 |

|

|

Резчики |

0 |

2 |

3 |

0 |

|

|

Скребло |

Простые |

10 |

0 |

0 |

1 |

|

Комбинированные |

5 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Конвергентные |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Тесло |

12 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Нож |

2 |

1 |

0 |

0 |

|

|

Топор |

2 |

1 |

0 |

0 |

|

|

Остроконечник |

7 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Пластины с ретушью |

0 |

91 |

136 |

0 |

|

|

Отщепы с ретушью |

0 |

25 |

58 |

0 |

|

|

Пластины со шлифовкой |

19 |

17 |

0 |

0 |

|

|

Отщепы со шлифовкой |

102 |

70 |

0 |

0 |

|

Орудия изготавливались преимущественно на пластинчатых сколах и представлены вкладышами, резцами, резчиками, комбинированным орудием (рис. 3, 6 ). Отщепы в качестве заготовок использовались крайне редко – на отщепах изготовлялись скребки различных модификаций (16 экз.) (боковые, концевые, комбинированный).

Вкладышей в слое зафиксировано 57 экз. (рис. 3, 7–9 ), по метрическим показателям их можно разделить на две группы: 1) вкладыши (35 экз.), длина до 27 мм, ширина 5–7 мм; 2) микровкладыши (22 экз.), длина до 20 мм, ширина 3–5 мм.

Рис. 2. Сырьевой состав каменной индустрии горизонта 12.

Рис. 3. Каменная индустрия горизонта 12.

1 – тесло; 2 – остроконечник; 3 – грузило; 4, 5 – нуклеус; 6 – скребок-резец;

7–9 – вкладыши.

Односторонне обработанных вкладышей – 34 экз., двусторонних – 23 экз. Ретушь отжимная крутая, направленная с дорсальной поверхности на вентральную. Некоторые экземпляры имеют сильно сработанный рабочий край.

Резцовые орудия (25 экз.) изготавливались на фрагментах пластинчатых сколов. Выделяются категории резцов (длина 33–35 мм, ширина 5–10 мм) и мелких резцов (длина 15–17 мм, ширина 3–4 мм) с различной дислокацией резцового скола (боковые и угловые). Также выделена отдельная категория орудий – резчики (5 экз.). В коллекции есть одно комбинированное орудие – скребок-резец.

Макроорудия в горизонте 12 представлены многочисленной серией изделий из диабаза и кварца. Изделия представлены скреблами, теслами, ножами и топорами.

Скребла – 17 экз., изготовлены из диабаза (16 экз.) и кварца (1 экз.). По расположению лезвия скребла можно разделить на трансверсальные (3 экз.), боковые (3 экз.) и двойные боковые (5 экз.); комбинированные (5 экз.), конвергентное (1 экз.).

Тесла из диабаза представлены пятью целыми формами, тремя обломками, четырьмя заготовками. Форма пяти целых тесел близка к форме массивной пластины (рис. 3, 1 ). Лезвия у трех экземпляров пришлифованы до гладкой поверхности. Длина этих орудий 70–90 мм, ширина 40–50 мм.

Ножи (3 экз.): одно орудие изготовлено из светло-желтого кремня и два из диабаза. Нож из кремня имеет плоское сечение и бифисиально заостренные лезвия. Асимметричная база ножа покрыта галечной коркой. Ножи из диабаза имеют в сечении трапециевидную форму, два лезвия, обработаны односторонней отжимной ретушью. На лезвиях видны следы за-полированности и выщерблины.

Топоры выполнены из диабаза (2 экз.) и кремня (1 экз.); ушки топоров выражены слабо, у одного прослеживаются выемки; поверхность только в одном случае частично пришлифована.

Остроконечники из отщепов диабаза (7 экз.). Рабочий конец изделий острый, правый и левый края конвер-гентны, обработаны крупной ретушью (рис. 3, 2 ).

Отбойники на речных гальках в количестве 18 экз. обнаружены в горизонте 12. В отчетах о раскопках упоминает- ся обнаружение 137 фрагментов абразивных орудий, однако, в настоящее время отсутствующих в фондах.

В горизонте 12 зафиксирована плоская овальная обкатанная галька с двумя искусственными выемками на противоположных краях, которую можно идентифицировать как рыболовное грузило.

Ретушированные пластинчатые сколы и отще-пы составляют 227 экз. и 83 экз. соответственно. Преобладающим типом ретуши является утилизационная на вентральной или дорсальной поверхности скола по всему краю. Пластинчатых сколов с отжимной ретушью значительно меньше, преобладает вентральная ретушь по всему краю.

Помимо пластин и отщепов с ретушью в коллекции встречаются отщепы и пластины со следами шлифовки, как из диабаза, так и кремня.

Дискуссия

Горизонт 12 стоянки Казачка I был вскрыт на общей площади 201 м2. К хозяйственно-бытовому комплексу горизонта относятся 13 очагов.

Кладки, овальные в плане, выполнены из плотно прилегающих друг к другу речных галек и плиток диабаза. Очаги имеют хорошо выраженные зольники, с углем и большим количеством находок.

Для 12 горизонта были получены следующие даты: 8 000 ± 150, 8 100 ± 150 л.н. (некалиброванные значения). Датировка по химической намагниченности отложений 8360–8850 л.н. (от 1950 г.) в целом согласуется с радиоуглеродными определениями абсолютного возраста [Бураков, Начасова, Генералов, 1996].

По численности и разнообразию каменных и костяных артефактов горизонт 12 значительно превосходит другие комплексы памятника. Весь комплекс находок слоя состоит из нуклеусов, продуктов расщепления, орудий, кости – обработанной, битой и определимой, каменных и костяных орудий. Сырьем для изготовления каменных орудий служило как высококачественное сырье (халцедон и кремень), так и диабаз – крупнозернистая горная порода, не очень удобная для расщепления, но, вероятно, находящаяся в непосредственной близости от стоянки.

Источники сырья достоверно не известны, однако анализируя коллекцию каменных артефактов, отчетливо реконструируются генеральные стратегии использования основных видов сырья. Для исследования процессов интенсивности утилизации каменного сырья было подсчитано соотношение нуклеусов к сколам и к орудиям в комплексе горизонта 12, как это было выполнено для палеолитических памятников Алтая [Деревянко и др., 2018].

Каменный инвентарь слоя представлен изделиями из кремня, халцедона и диабаза. В качестве основного сырья для изготовления формальных орудий использовался халцедон и в меньшей степени кремень. Нуклеусы представлены клино- видными и призматическими формами, с преобладанием последних. Нуклеусов из диабаза на местонахождении найдено не было, за исключением двух заготовок, однако большое количество от-щепов и орудий из данного сырья указывают на то, что на стоянку уже приносились готовые отщепы (рис. 4). Пластинчатые сколы из кремня и халцедона использовались для изготовления резцов, резчиков, вкладышей. Диабаз использовался в основном для производства массивных орудий, типа скребел и топоров. Для орудий из диабаза заготовкой орудия является отщеп, очень редко массивные пластинчатые сколы. Орудия оформлены краевой ретушью. Некоторые из орудий со следами шлифовки. В основном диабазовые сколы – сколы оформления грубых орудий и лишь незначительное количество их использовалось для изготовления скребел.

Выводы

Проведенные исследования позволяют реконструировать отдельные элементы жизнеобеспечивающих стратегий населения Канско-Рыбинской котловины в начальном голоцене.

В комплексе горизонта 12 местонахождения Казачка I зафиксированы наиболее древние, но достоверные свидетельства использования рыболовства (совокупность находок гарпунов и их фрагментов, рыболовного грузила).

На основе анализа археологической коллекции можно сделать вывод о том, что для индустрии данного слоя характерна значительная стандартизация и унификация процессов утилизации каменного сырья и производства орудий.

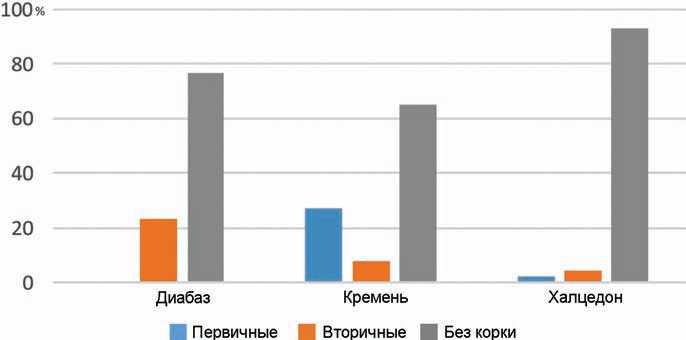

Кремень доставлялся на стоянку в желваках. Пластинчатые сколы и отщепы относятся к одной

Рис. 4. Распределение нуклевидных форм по группам сырья.

Таблица 2. Соотношение основных категорий каменного инвентаря в комплексе горизонта 12

|

Тип сырья |

Нуклеусы-сколы |

Нуклеусы-орудия |

Сколы-орудия |

|

Диабаз |

1 : 2044 |

1 : 80 |

1 : 25 |

|

Кремень |

1 : 30 |

1 : 10 |

1 : 3 |

|

Халцедон |

1 : 40 |

1 : 6 |

1 : 7 |

Рис. 5. Распределение пластинчатых сколов по группам сырья.

редукционной последовательности, направленной на получение пластинчатых сколов. Получение пластинчатых сколов с кремневых нуклеусов начиналось с самого начала эксплуатации отдельностей сырья, о чем свидетельствует значительное количество первичных и вторичных кремневых пластин (рис. 5). Кремневые отщепы были как частью процесса разжелвачивания, так и частью последующего процесса утилизации нуклеусов. Соотношение нуклеусов к сколам и орудиям свидетельствует в пользу интенсивных процессов утилизации данного вида каменного сырья. Подобные процессы были зафиксированы в среднем и верхнем палеолите Алтая, когда для формальных орудий или пластинок выбиралось наиболее качественное сырье [Постнов, Анойкин, Кулик, 2000; Деревянко и др., 2015]. Мы предполагаем, что источники кремня были наиболее удалены от стоянки, по сравнению с источниками халцедона и диабаза.

Халцедон также доставлялся на стоянку в желваках. Технологические процессы, связанные с его обработкой, были направлены на получение пластинчатых сколов. Процесс разжелвачивания халцедоновых отдельностей, видимо, являлся отдельной технологической процедурой, когда снималось значительное количество первичных и вторичных отщепов. Процессы получения пластин начинались только после предварительной подготовки заготовки нуклеуса, о чем свидетельствует практически полное отсутствие первичных и вторич-50

ных пластинчатых сколов. Халцедоновые отщепы без корки были получены в процессе подготовки и подживления ядрищ в процессе их утилизации. Соотношение нуклеусов к сколам и орудиям свидетельствует об интенсивной утилизации нуклеусов, однако о менее интенсивных, по сравнению с кремнем, процессах изготовления орудий. Такого рода диверсифицированные стратегии утилизации каменного сырья известны в верхнепалеолитических индустриях Центральной Азии [Кривошапкин, Брантингхэм, Колобова, 2011]. Источники халцедона также, вероятно, располагались на значительном расстоянии от стоянки.

В отличие от халцедона и кремня, диабаз на стоянку приносился уже в виде в отщепов. Расщепление производилось вне стоянки, на что указывает отсутствие нуклеусов и технических сколов из данного сырья в коллекции. Значительно большее количество отщепов из диабаза, чем из кремня и халцедона может указывать на то, что заготовки приносились с близкого расстояния. Для изготовления макроорудий требовались крупные заготовки, что обеспечивалось крупными размерами отщепов.

Источники сырья, скорее всего, располагались достаточно близко к стоянке. На это указывает соотношение нуклеусов и сколов (табл. 2). На стоянку приносились уже готовые заготовки и в достаточно большом количестве. При этом мы прослеживаем наименее интенсивную утилизацию принесенных заготовок из диабаза на стоянку, по сравнению с другими видами применяемого сырья.

Таким образом, можно говорить о том, что в индустрии горизонта 12 отмечаются диверсифицированные стратегии использования каменного сырья. Стоянка Казачка I на основе комплекса петрографических, палеонтологических и археологических данных характеризуется как интенсивно и относительно долговременно обживаемый объект. Вероятнее всего, в горизонте 12 стоянки Казачка I мы видим пример базовой рыболовной специализированной стоянки в регионе.

В целом материалы горизонта 12 типичны для раннеголоценовых комплексов Восточной Сибири, которые характеризуются призматическим микрорасщеплением, производством орудий на основе пластинчатых заготовок, появлением нового типа хозяйственной деятельности (рыболовство). Материалы данного горизонта в целом схожи с материалами нижележащего горизонта 13, однако для горизонта 12 отмечается несколько новаций. В первую очередь это появление призматических «карандашевидных» нуклеусов, предметов рыболовства. На основании изучения индустрии горизонта 12 четко прослеживаются аналогии каменной индустрии с памятниками соседних территорий. Наиболее близкие – это материалы пещеры Еленева (окрестности г. Красноярска), памятников сумна-гинской культуры и памятников нижнего Витима.

Статья подготовлена в рамках проекта НИР № 02642019-0009 «Цифровые технологии в реконструкции стратегий жизнеобеспечения древнего населения Евразии».

Список литературы Утилизация каменного сырья в комплексе горизонта 12 местонахождения Казачка I (Канско-Рыбинская котловина)

- Бураков К.С., Начасова И.Е., Генералов А.Г. Запись вариаций геомагнитного поля в химической намагниченности осадочных пород археологического памятника «Казачка» // Палеомагнетизм и магнетизм горных пород. – М.: ОИФЗ РАН, 1996. – С. 15–18.

- Васильев С.А. Поздние комплексы многослойной стоянки Уй II и проблемы развития каменного века в голоцене на верхнем Енисее // Археологические вести. – 2000. – Вып. 8. – С. 61–76.

- Генералов А.Г. Неолитические комплексы многослойного поселения Казачка и их значение для изучения неолита Красноярско-Канской лесостепи: дис. ... канд. ист. наук. – Ленинград, 1979. – 156 с.

- Генералов А.Г. Поздний палеолит – ранний мезолит Канско-Енисейского региона: дис. … д-ра ист. наук. – Иркутск, 2001. – 418 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Колобова К.А., Чабай В.П., Рудая Н.А., Виола Б., Бужилова А.П., Медникова М.Б., Васильев С.К., Зыкин В.С., Зыкина В.С., Зажигин В.С., Вольвах А.О., Робертс Р.Г., Якобс З., Бо Ли. Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры – стоянки среднего палеолита Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 468 с. – DOI: 10.17746/7803-0288-9.2018.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Кулик Н.А., Колобова К.А. Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 3–16. – DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.003-016

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Горного Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 135 с.

- Кривошапкин А.И., Брантингхэм П.Д., Колобова К.А. Значение качества каменного сырья при использовании формализованных стратегий расщепления в палеолите Северо-Восточной Азии // Гуманитарные науки в Сибири. – 2011. – № 3. – С. 3–6.

- Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Белоусова Н.Е., Исламов У.И. Ранние технологические инновации в палеолите Средней Азии: кареноидная технология в переходных индустриях Узбекистана // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11, № 3. – С. 211–221.

- Медведев Г.И. Мезолит Верхнего Приангарья: авто- реф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1968. – 28 с.

- Павленок Г.Д., Зубова А.В. Новые данные о носителях селенгинской палеолитической культуры (Западное Забайкалье) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 3. – С. 3–11. – doi.org/10.17746/1563-0110.2019.47.3.003-011

- Постнов А.В., Анойкин А.А., Кулик Н.А. Критерии отбора каменного сырья для индустрий палеолитических памятников бассейна реки Ануй (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3 (3). – С. 18–30.

- Савельев Н.А., Генералов А.Г., Абдулов Т.А. Многослойное археологическое местонахождение Казачка как основа для периодизации Канско-Рыбинской котловины // Проблема исследования каменного века Евразии. – Красноярск: Краснояр. пед. ун-т, 1984. – С. 136–142.

- Тимощенко А.А. Неолит и бронзовый век Канско-Рыбинской котловины: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Кемерово, 2013. – 22 с.