Уточнение перспектив нефтегазоносности и приоритетных направлений геолого-разведочных работ в Северо-Кавказском федеральном округе по результатам региональных направлений геолого-разведочных работ 2020-2022 гг. и ранее проведенных исследований

Автор: Немцов Н.И., Березий А.Е., Гогоненков Г.Н., Скворцов М.Б., Титаренко И.А., Ступакова А.В., Алисолтанов А.А., Гейдеко Т.В., Дьяконова Т.Ф., Мордасова А.В., Сауткин Р.С., Меркулова Н.М.

Журнал: Геология нефти и газа.

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Созданы региональная сеть взаимно увязанных опорных геолого-геофизических профилей и обновленная геолого-геофизическая информационная база регионального прогноза нефтегазоносности. Впервые получен структурный каркас по 13 опорным и целевым горизонтам от палеозоя до неогена в пределах Северо-Кавказского федерального округа и уточнено строение выявленных и перспективных зон нефтегазонакопления основных нефтегазоносных комплексов. Уточнены схемы тектонического и нефтегазогеологического районирования. Выявлено 69 перспективных ловушек разного типа. Уточнены особенности строения и потенциальной продуктивности клиноформных комплексов в разрезах майкопских, сарматских и плиоценовых отложений Восточного Предкавказья. Разработаны рациональный комплекс ГИС и методика определения литологического состава, содержания органического вещества и фильтрационно-емкостных свойств пород по данным ГИС и керна, слагающих основные малоизученные ранее на современном уровне нефтегазоносные комплексы. Определены основные этапы тектонического развития и времени формирования структурных элементов, контролирующих зоны нефтегазонакопления; выявлены условия формирования нефтегазоматеринского потенциала, катагенетической преобразованности органического вещества в основных нефтегазоматеринских толщах, генерации и эмиграции углеводородов. Обоснован прогноз очагов генерации углеводородов и зон нефтегазонакопления, построены карты перспектив нефтегазоносности и оценен ресурсный потенциал каждого нефтегазоносного комплекса. Определены приоритетные направления и даны рекомендации по первоочередным геолого-разведочным работам, в первую очередь для более достоверного картирования верхнеюрских подсолевых карбонатных массивов и выявления крупных залежей углеводородов в центральной части Терско-Каспийского прогиба

Региональные геолого-разведочные работы в северо-кавказском федеральном округе, тектоническое и нефтегазогеологическое районирование, трехмерное бассейновое моделирование, перспективы нефтегазоносности, нефтегазоносные комплексы, приоритетные направления

Короткий адрес: https://sciup.org/14131006

IDR: 14131006 | УДК: 553.983 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-4-176-190

Текст научной статьи Уточнение перспектив нефтегазоносности и приоритетных направлений геолого-разведочных работ в Северо-Кавказском федеральном округе по результатам региональных направлений геолого-разведочных работ 2020-2022 гг. и ранее проведенных исследований

В 2020–2022 гг. в Северо-Кавказском федеральном округе (восточная часть Причерноморско-Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции) за счет госбюджета были проведены региональные геолого-разведочные работы по двум объектам: «Создание региональной сети взаимно-увязанных опорных геолого-геофизических профилей с целью создания объемной модели Терско-Каспийской, Центральной и Восточно-Предкавказской нефтегазоносных областей и оценки ресурсной базы основных нефтегазоносных комплексов палеозой-кай-нозойских отложений на основе 3D-бассейнового моделирования, новых данных сейсморазведки и бурения» и «Региональные сейсморазведочные работы МОГТ-2D на территории Шелковского участка». Работы выполнялись коллективами нескольких организаций: ФГБУ «ВНИГНИ», АО «Росгеология», АО «ЦГЭ», АО «НВНИИГГ», АО «Ставропольнефте-геофизика», геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В результате геолого-разведочных работ в 2020–2022 гг. и ранее (РГУ нефти и газа, 2014–2016, 2016–2018 гг. и др.), проведенных по опорной сети региональных и частично зональных сейсмопрофилей МОГТ-2D, создана обновленная на системной основе геолого-геофизическая информационная база регионального прогноза нефтегазоносности в пределах важного геолого-экономического региона России. Впервые получен структурный каркас по 13 опорным и целевым горизонтам от палеозоя до неогена в пределах Северо-Кавказского федерального округа и уточнено строение выявленных и перспективных зон нефтегазонакопления основных нефтегазоносных комплексов (НГК) палео- зой-кайнозойских отложений, базирующиеся на результатах отработки сети новых региональных профилей МОГТ-2D (в объеме 1025 пог. км) и переобработки на современном программно-методическом уровне ретроспективных полевых записей по сейсморазведочным профилям (в объеме 1000 пог. км) в совокупности со структурной интерпретацией временных разрезов ретросейсмопрофилей протяженностью 15 тыс. км, а также с результатами бурения, исследований и испытаний 280 глубоких скважин. Подготовлена надежная информационная сеть временных и глубинно-динамических разрезов МОГТ высокого качества.

Приведем наиболее значимые геологические результаты проведенных геолого-разведочных работ.

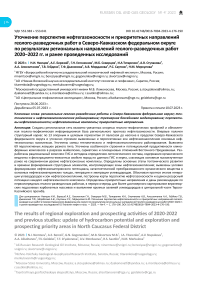

Уточнение схем тектонического и нефтегазогеологического районирования

По результатам проведенных работ уточнены схемы тектонического и нефтегазогеологического районирования А.И. Летавина (1987) и АО «НВНИ-ИГГ» (2019) и ранжированы структурно-тектонические элементы. В основу уточнения тектонического районирования были положены структурные карты по кровлям отложений палеозоя и верхнего мела, карта толщин рифтогенного пермотриасового комплекса. В результате уточнились границы структурно-тектонических элементов I и II порядков, границы более мелкого порядка не уточнялись, учитывая региональный масштаб выполненных построений и обобщения (рис. 1).

Уточнения тектонического районирования коснулись следующих структурно-тектонических элементов.

Рис. 1. Схема тектонического районирования, предложенная авторами, в сопоставлении с границами по количественной оценке 2017 г.

Fig. 1. Scheme of tectonic zoning proposed by the authors, which is compared with the boundaries specified in quantitative assessment conducted in 2017

Границы ( 1 – 5 ): тектонических элементов ( 1 - 3 ): 1 — надпорядковых (a — предложенные авторами, b — по количественной оценке 2017 г.), 2 — I порядка (a — предложенные авторами, b — по количественной оценке 2017 г.), 3 — II порядка, 4 — участков геолого-разведочных работ, 5 — суши

Boundaries ( 1 – 5 ): tectonic elements ( 1 - 3 ): 1 — super-order (a — proposed by the authors, b — according to 2017 quantitative assessment), 2 — I order (a — proposed by the authors, b — according to 2017 quantitative assessment), 3 — II order, 4 — E&P areas, 5 — waterline

-

1. Предложено расширить границы северо-кавказской части нефтегазоносной провинции за счет смещения ее южного рубежа до границы выхода (выклинивания) пород верхней юры (J3) на северном моноклинальном склоне мегантиклинория Большого Кавказа. Тем самым расширяется перспективная площадь для проведения геолого-разведочных работ для поисков «горной нефти» в полосе предгорий Кавказа на ширину от 10 до 40 км (Южно-Дагестанская складчатая зона, или Дагестанский клин). В качестве дополнительных аргументов такого расширения границ нефтегазоносной провинции следует напомнить об открытии нефтегазовых залежей на месторождениях Датыхское и Бенойское (Республика Ингушетия и Республика Чечня), расположенных на северном склоне Большого Кавказа.

-

2. Выделена Восточно-Ставропольской впадина как северо-западное периклинальное продолжение Терско-Каспийского прогиба до восточного склона Ставропольского свода.

-

3. Ставропольский свод отделен от расположенного южнее Минераловодского выступа узкой субширотной Ставропольско-Минераловодской седловиной. В пределах Ставропольского свода выделена Сенгеелеевская седловина, отвечающая одноименному рифтовому трогу пермотриасового комплекса, рассекающего свод посередине на две части: Северо-Ставропольскую и Южно-Ставропольскую зоны поднятий.

-

4. В пределах Терско-Каспийского прогиба, кроме расширения его западной периклинали, выделены зона выступов Черногорско-Баксанской

-

5. Выделен единый тектонический элемент I порядка — Восточно-Предкавказская система поднятий и прогибов в составе зоны Манычских прогибов, Прикумской зоны поднятий и Ногайской ступени. Уточнена южная граница зоны Манычских прогибов за счет расширения ее юго-западной границы и сокращения ее юго-восточной границы. Изменения основаны на границах распространения пермотриасовых грабен-прогибов.

моноклинали на южной границе, Предтерский прогиб — на севере, Терско-Сунженская складчатая зона — в центральной части, Южно-Сунженская зона впадин — на юге, Сулакская впадина — на востоке и Южно-Дагестанская складчатая зона (Дагестанский клин) — на юго-востоке Терско-Каспийского прогиба.

Предложенную обновленную схему тектонического районирования Центрального и Восточного Предкавказья следует рассматривать как рекомендацию для использования при нефтегазогеологическом районировании и оценке ресурсов УВ-сырья на новом этапе обобщения геологии и нефтегазоносности этого старого, но до конца не раскрывшего свой потенциал нефтегазоносного региона юга России.

В схеме нефтегазогеологического районирования соответственно границам структурно-тектонических элементов изменяются границы нефтегазоносных районов.

Прогноз нефтегазоперспективных объектов

В результате детального анализа структурных построений в интервале триас – неоген было выявлено 69 перспективных ловушек разного типа, объединенных в 28 объектов по их унаследованности на различных стратиграфических уровнях.

Наибольший интерес представляют возможные ловушки в подсолевом верхнеюрском карбонатном комплексе Терско-Каспийского прогиба, с которым, по мнению большинства исследователей, связываются основные перспективы нефтегазоносности и объемы прогнозных ресурсов УВ. В пределах Терско-Каспийского прогиба выявлено более 20 перспективных в нефтегазоносном отношении ловушек рифогенного генезиса.

Однако до сих пор изученность этого НГК и качество его картирования остаются низкими. Отсюда и различные точки зрения на его строение.

По мнению исследователей АО «НВНИИГГ», в пределах Терско-Каспийского прогиба в позднеюрское время были распространены органогенные постройки шельфового типа небольшой высоты.

К.О. Соборнов и специалисты АО «ЦГЭ» считают, что подсолевые верхнеюрские карбонатные отложения осложнены системами дуплексов (взбросонадвиговых дислокаций), чем и объясняются увеличенные толщины в их пределах.

По мнению ученых ФГБУ «ВНИГНИ», карбонатное осадконакопление в позднеюрское (оксфорд- ское) время сопровождалось широким распространением биогерм и рифовых построек. В пределах бортовых зон прогиба формировались в основном рифовые постройки шельфового типа.

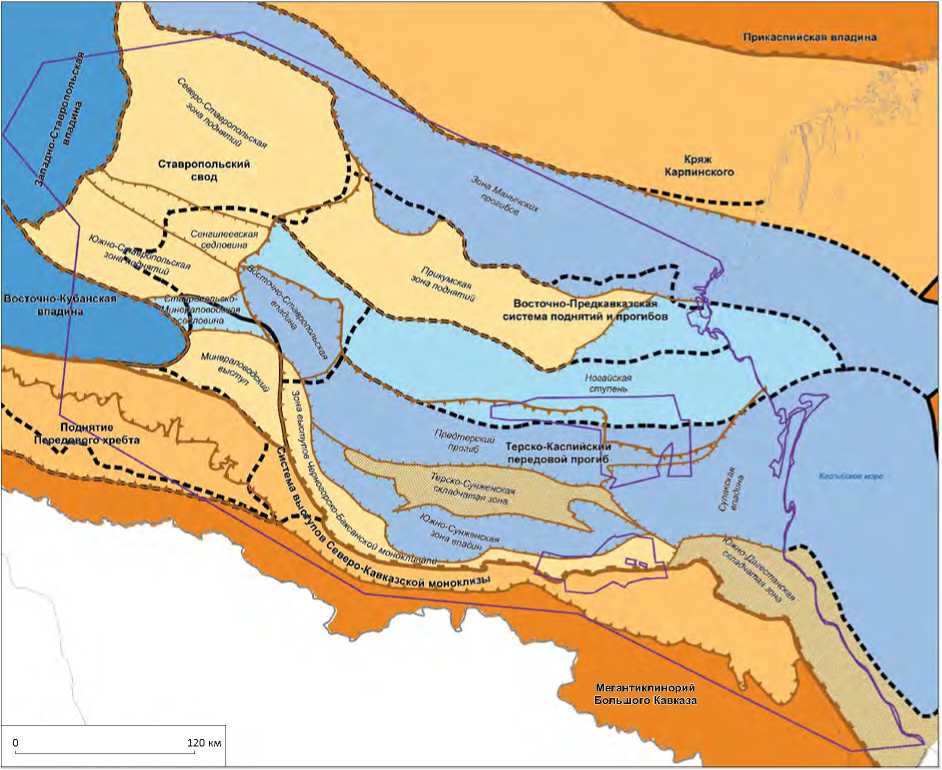

По результатам сейсмической интерпретации АО «ЦГЭ» (Гейдеко Т.В. и др., 2022) в центральных частях Терско-Каспийского прогиба, в условиях относительно глубоководного шельфа (бассейн с некомпенсированным прогибанием), в разрезе подсолевой толщи карбонатных отложений оксфордского яруса верхней юры авторами статьи выделяются крупные карбонатные массивы, характеризующиеся увеличенными (до 500–600 м) толщинами и осложненными рифовыми постройками внутрибассейнового (островного) типа высотой несколько сотен метров, замещаемыми по периферии преимущественно депрессионными фациями (экраны для УВ) меньшей мощности (рис. 2). Именно такого типа карбонатные постройки представляют наибольший поисковый интерес в силу своих размеров по высоте и площади. Вероятно, они наблюдаются в обнажениях на южном борту Терско-Каспийского прогиба, где в разрезе фиксируется чередование рифогенных (обнажения по рекам Урух, Ардон, Фиагдон, Асса), органогенно-обломочных и депрессионных фаций (обнажения по р. Терек и др.). Экспертно оцененные извлекаемые ресурсы такого типа рифогенных ловушек категории Dл могут составлять от десятков до 150 млн т усл. УВ.

Один из таких крупных верхнеюрских карбонатных массивов выделяется также по сейсмическим данным между месторождениями Заманкул и Карабулак-Ачалук. Предполагаемые размеры карбонатного массива — 15 × 7 км, мощность верхнеюрских карбонатных отложений — до 800 м, массив осложнен рифовыми постройками, а в меридиональном направлении и взбросовыми дислокациями (сейсмопрофили 081508, 1105010 и др.) [1].

Как показывает опыт поисков и разведки в различных бассейнах с некомпенсированным прогибанием, наиболее крупные залежи УВ приурочены к карбонатным массивам внутрибассейнового островного типа, запасы которых на порядок и более превосходят залежи рифовых ловушек барьерного и шельфового типов (месторождения Прикаспийской впадины — Астраханское, Карачаганак, Тенгиз и др.; Уметовско-Линевской впадины — Памятно-Сасовское; Аму-Дарьинской впадины — Шуртан, Уртабулак, Зеварды и др.). Это обусловлено тем, что ловушки, связанные с карбонатными массивами внутрибассейнового островного типа, как правило, больше по площади, а главное — они отличаются значительно большей амплитудой и нефтенасыщенной толщиной, так как экранируются по периферии депрессионными глинисто-карбонат-ными запирающими фациями.

В этой связи первоочередной задачей региональных и поисковых работ в Терско-Каспийском прогибе должно быть выявление и опоискование

Рис. 2. Карта толщин подсолевой карбонатной толщи верхней юры в пределах Терско-Каспийского прогиба и предполагаемые оксфордские карбонатные массивы (A), осложненные рифовыми постройками на временных разрезах сейсмопрофилей 081514 и 81306 (B)

-

Fig. 2. Map of the Upper Jurassic subsalt carbonate formation within the Tersky-Caspian trough and assumed Oxfordian carbonate massifs (A), which are complicated by reef buildups in time sections of 081514 and 81306 seismic survey lines (B)

A

B

1 — предполагаемые оксфордские карбонатные массивы

1 — assumed Oxfordian carbonate massifs

подсолевых карбонатных массивов внутрибассей-нового островного типа в центральных его частях.

Уточнение особенностей строения и перспектив нефтегазоносности разновозрастных клиноформных комплексов Восточного Предкавказья

Специалистами МГУ и АО «НВНИИГГ» уточнены особенности строения и потенциальной продуктивности разновозрастных клиноформных комплексов в разрезах майкопских, сарматских и плиоценовых отложений в пределах Восточного Предкавказья.

Промышленные притоки УВ из майкопских отложений (преимущественно газа дебитом от 30 до 300–700 тыс. м3/сут) были получены из различных клиноформ нижнего, среднего и верхнего майкопа в основном на структурах Прикумской системы поднятий, Восточно-Ставропольской впадины и Ставропольского свода (площади Ачикулакская, Кучерлинская, Каменно-Балковская, Мирненская, Петровско-Благодарненская, Сельская, Синебу-гровская, Восточно-Безводненская, Гороховская, Зимнеставкинская, Максимокутская, Поваровская, Равнинная, Русский Хутор Северный, Русский Хутор Центральный и др.). Залежи газа в майкопской серии в основном пластово-сводовые с элементами литологического экранирования, встречаются и литологически экранированные залежи (Кугутское месторождение).

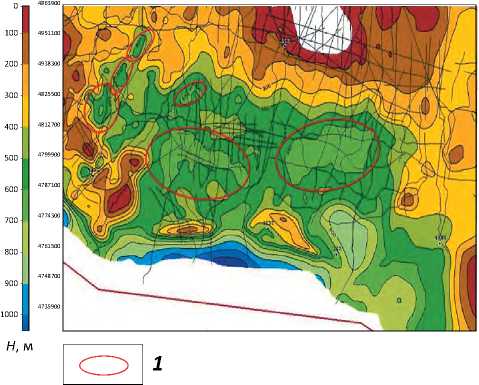

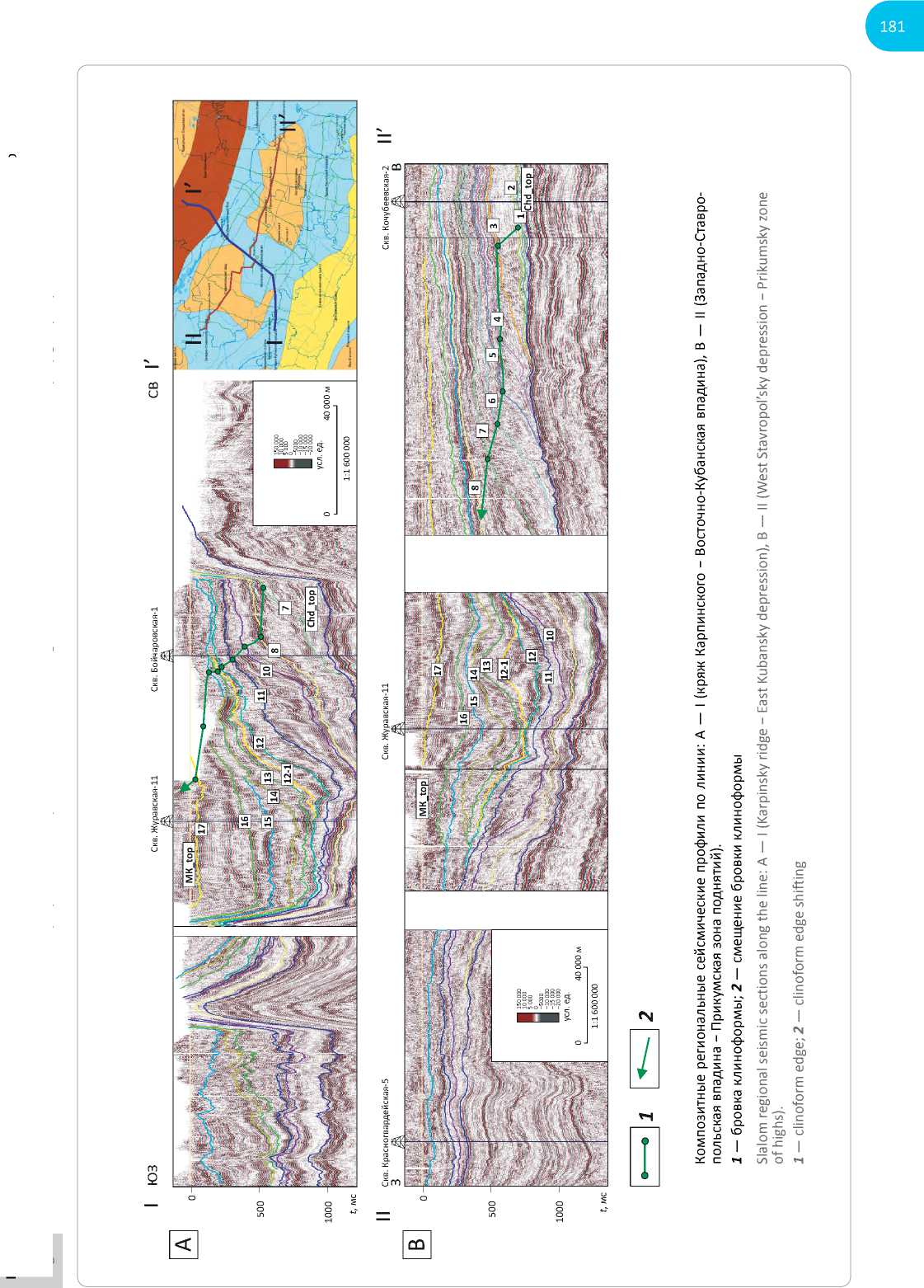

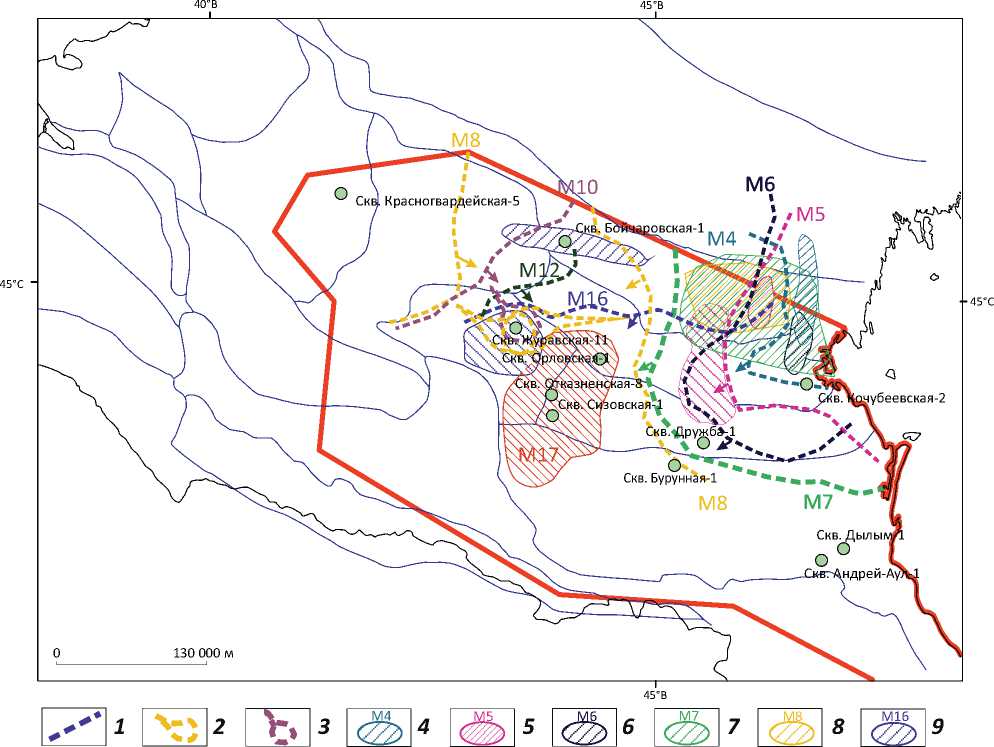

В майкопской толще выделено 17 клиноформ — М1–М17 (рис. 3). По высоте клиноформ была оценена максимальная глубина бассейна. Глубина бас- сейна с момента накопления клиноформы М1 до момента накопления М8 увеличивалась — от 300 до 825 м, что свидетельствует о формировании в майкопе относительно глубоководной некомпенсированной впадины. При этом снос клиноформ происходил с северо-востока. Клиноформы М8–М11 проградировали также и в восточном направлении со стороны Ставропольского свода. Клиноформы М12–М15 проградировали с севера и завершили заполнение некомпенсированной впадины. В конце майкопского времени в Восточном Паратетисе произошло обмеление и бассейн компенсировался и заполнился осадочным материалом, а на бортах произошла эрозия, которая маркируется на временных сейсмических разрезах срезанием унда-формных частей 13-17-й клиноформ.

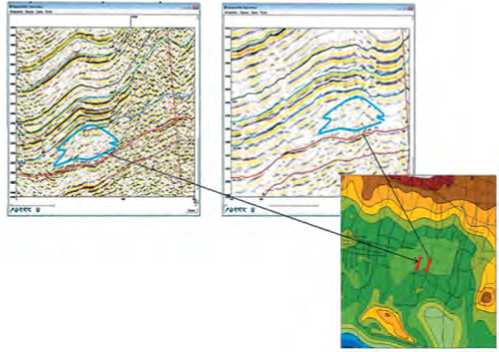

Для каждой из клиноформ построены карты изохрон, структурные, толщин, палеогеографические с выделением зон: мелководно-морской (25–100 м), склона (100–400 м), относительно глубоководной (200–400 м), глубоководной (> 400 м), а также карта зон развития различных типов ловушек в клиноформах (рис. 4).

С учетом скважинных данных, интерпретации сейсмических данных и анализа цикличности создана концептуальная модель распределения литотипов и возможных типов ловушек УВ в клиноформах майкопской толщи. Установлено, что возможные песчаные коллекторы приурочены к регрессивным частям циклитов клиноформ М2, М3, М8, М10, М16. Наибольшим числом песчаных пропластков характеризуется 8-я клиноформа склона шельфа, песчаники которой приурочены как к ун-

Рис. 3. Распространение клиноформ М1-М17 в майкопском клиноформном комплексе на композитных региональных сейсмических профилях, выровненных на кровлю майкопской серии Fig. 3. Occurrence of М1-М17 clinoforms in the Maikopsky clinoform sequence shown in slalom regional seismic lines, flattened to the Maikopsky group Top

Рис. 4. Схема распространения прогнозируемых структурно-литологических и литологически-экранированных ловушек в клиноформах различных типов Восточно-Предкавказской НГО

Fig. 4. Scheme of the predicted structural-lithological and lithologically screened trap occurrence in clinoforms of different types of East Caucasus Petroleum Area

1 — бровки шельфа тангенциально-сигмовидных клиноформ; конусы выноса тангенциально-сигмовидных клиноформ ( 2 , 3 ): 2 — М8, 3 — М10; границы распространения клиноформ ( 4 - 12 ): сигмовидно-тангенциальных субаквальной дельты ( 4 - 9 ): 4 — М4, 5 — М5, 6 — М6, 7 — М7, 8 — М8, 9 — М16; пологих склона шельфа ( 10 - 12 ): 10 — М5, 11 — М16, 12 — М17

1 — edges of tangential-sigmoid clinoforms in shelf edge; fans of tangential-sigmoid clinoforms ( 2 , 3 ): 2 — М8, 3 — М10; boundaries of clinoform occurrence ( 4 - 12 ): tangential-sigmoid clinoforms of subaqueous delta ( 4 - 9 ): 4 — М4, 5 — М5, 6 — М6, 7 — М7, 8 — М8, 9 — М16; low-angle clinoforms of shelf ( 10 - 12 ): 10 — М5, 11 — М16, 12 — М17

даформе, так и к фондоформе. На временных сейсмических разрезах в ундаформе клиноформы М8 наблюдается увеличение амплитудности осей син-фазности, что может быть связано с присутствием выдержанных песчаных пропластков.

Таким образом, основные перспективы нефтегазоносности в клиноформах майкопа Восточного Предкавказья приурочены к клиноформам М8, М10 и М16, в которых прогнозируются в основном структурные ловушки с элементами литологического экранирования в ундаформе и литологически экранированные ловушки, связанные с конусами выноса в фондоформе, и с клиноформами субак-вальной дельты (см. рис. 4). При этом глинистые отложения майкопских клиноформ будут играть роль локальных флюидоупоров. Источником УВ могут служить как нижезалегающие обогащенные ОВ отложения хадумского горизонта, так и глинистые породы майкопской толщи.

Майкопский НГК, безусловно, перспективен и в Терско-Каспийском прогибе, в том числе и на южном его борту, где в настоящее время проводятся региональные геолого-разведочные работы на Бе-нойско-Черногорском участке. О перспективности майкопского НГК в прогибе свидетельствуют результаты геолого-разведочных работ ОАО «Грознефтегаз» в 2022 г. на Хаян-Кортовском месторождении (Терско-Сунженская зона), где в старом фонде в 4 скважинах проведено переиспытание пропущенных объектов, приуроченных к нижнемайкопским

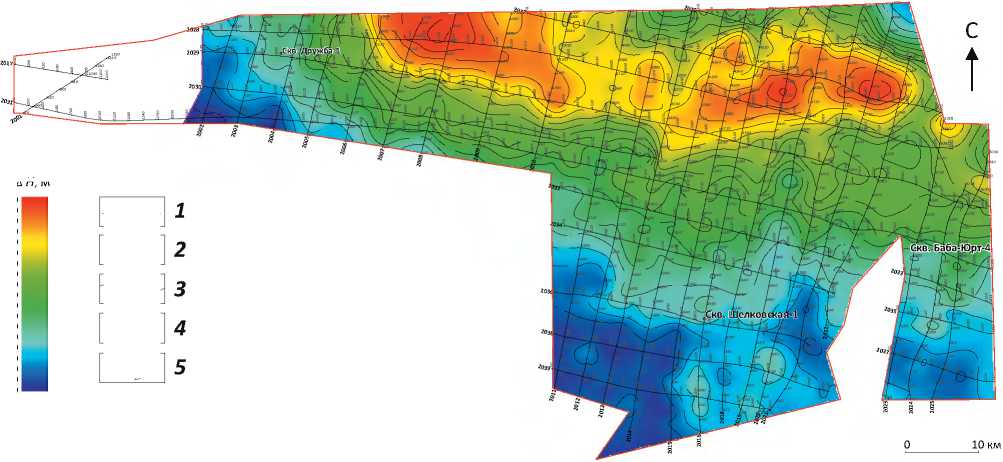

Рис. 5. Схема толщин клиноформы майкопа 5а Шелковского участка (Ногайская ступень)

Fig. 5. Scheme of the Maikpoian 5a clinoform thickness in the Shelkovsky area (Nogaisky flat)

∆ Н м

1 — новые сейсморазведочные профили МОГТ-2D, отработанные в рамках контракта; 2 — скважины глубокого бурения;

3 — изопахиты клиноформы М5а, м; 4 — зона распространения клиноформы М5а; 5 — граница участка работ

1 — new 2D CDP seismic survey lines shot under the contract; 2 — deep wells; 3 — isopachs of М5а clinoform, m; 4 — zone of М5а clinoform occurrence; 5 — boundary of the study area

песчаным пачкам IV–V, и доказана их промышленная нефтеносность. Так, в скв. 54, в интервале 2978–2990 м, опробована V пачка миатлино-муци-дакальской свиты, дебит нефти составил 37 м3/сут, газа — 22,378 тыс. м3/сут. В скв. 67 V пачка опробована в интервале 3167–3188 м, получен фонтанирующий приток безводной нефти 12 м3/сут на штуцере 4 мм. В скв. 82 испытаны обе пачки: V пачка — в интервале 3085–3115 м и получен приток нефти дебитом 5,8 м3/сут; IV пачка — в интервале 2985–3015 м и получен фонтанирующий приток безводной нефти и газа дебитом 18 м3/сут на штуцере 5 мм. В скв. 83 при перфорации IV пачки миатлино-муцидакальской свиты в интервале 3060–3081 м получен дебит нефти 16 м3/сут, газа — 5,331 тыс. м3/сут.

В пределах Ногайской ступени, к северу от Терско-Каспийского прогиба, на Шелковском участке, АО «НВНИИГГ» также выделяют майкопские клиноформы, которые проградируют с северо-востока (источник сноса) на юго-запад. Наиболее перспективными являются клиноформы 5, 5а, 6а и 7 (рис. 5), характеризующиеся наличием зон увеличенных (до 500 м и более) толщин отложений майкопа. По результатам бурения скв. Шелковская-1 и др., в преимущественно глинистой майкопской толще распространены песчано-алевролитовые прослои (коллекторы) общей толщиной до 100 м и более.

Выделены также клиноформы в неогене: сармате — три, меотисе — пять, понте — две, акчагыле — две. Однако перспективы открытия залежей нефти и газа в этих отложениях представляются невысокими в силу их низкой генерационной способности.

По мнению авторов статьи, наибольшая вероятность открытия залежей УВ в неогеновых отложениях — в зонах распространения разломной тектоники, по которым возможна миграция УВ из нижних нефтегазопродуцирующих толщ хадума и майкопа, прежде всего в центральных частях Терско-Каспийского прогиба (Терско-Сунженской зоне и др.).

Основным фактором, ограничивающим дальнейшее уточнение седиментационной модели и перспективы нефтегазоносности клиноформ является недостаток скважинных данных, в первую очередь керна и расширенного комплекса ГИС. В большинстве скважин старого фонда проведен лишь стандартный каротаж.

Перспективы нефтегазоносности нетрадиционных глинисто-карбонатных коллекторов ха-думитов

Значительные перспективы нефтегазоносности Восточного Предкавказья, базирующиеся на результатах многочисленных исследований различных организаций (ФГБУ «ВНИГНИ», МГУ, РГУ нефти и газа и др.) и кавказских геологов (В.Ф. Шарафутдинова, Г.Н. Чепака, Г.И. Лебедько и др.), связаны с нетрадиционными глинисто-карбонатными коллекторами хадумитов, а также с установленной промышленной продуктивностью хадумитов на разрабатываемых месторождениях Прикумской зоны поднятий и Терско-Каспийского прогиба. Особенно успешно добыча нефти из хадумитов проводится на Чепаковском разрабатываемом месторождении в Ставропольском крае с применением современ-

ных технологий горизонтального бурения и многоступенчатого гидроразрыва пласта.

К хадумитам, как нетрадиционным коллекторам палеогеновых отложений по сходству литофациальных и геохимических характеристик, относят породы кумской свиты эоцена, хадумской и батал-пашинской (и ее аналогов) свит олигоцена в пределах Восточно-Предкавказской и Терско-Каспийской НГО, которые характеризуются следующими особенностями строения, обусловливающими их нефтегазоносность [2, 3]:

– преимущественно глинисто-карбонатный состав пород толщиной 40–70 м, образовавшихся в условиях некомпенсированного прогибания с аномальным накоплением ОВ гумусово-сапропелевого типа;

– коллекторы — разуплотненные листоватые тонкоплитчатые аргиллиты с общей пористостью до 22,6 %, трещинной пористостью от 0,1 до 4,1 % и проницаемостью до 22 ∙ 10-3 мкм2;

– широкое распространение трещиноватости пород с улучшенными коллекторскими свойствами в условиях активной тектоники;

– повышенное содержание Сорг — до 8,35 %, среднее — 2,26 %; значение генерационного потенциала подвижных УВ (S1 + S2а) — более 1 мг УВ/г породы, что соответствует «богатым» (Сорг ≥ 1) и «очень богатым» (Сорг ≥ 3) нефтегазоматеринским толщам;

– благоприятные термобарические условия и зрелые стадии катагенеза ОВ — стадии МК12–3 и выше ( Т max ≥ 435 °C),

– наличие аномально высокого пластового давления ( К ан до 2 и выше), что способствует миграции УВ в НГК как вверх, так и вниз по разрезу.

Начальные суммарные геологические ресурсы УВ хадумитов оцениваются от 8 (ФГБУ «ВНИГНИ») до 22,8 (РГУ нефти и газа) млрд т усл. УВ, извлекаемые — от 1 до 3,4 млрд т усл. УВ соответственно.

В 2016 г. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в хадумитах выделено 73 перспективных объекта с извлекаемыми ресурсами Dл 280 млн т нефти.

В связи с обозначенными выше значительными перспективами нефтегазоносности майкопских и хадумских отложений компаниям необходимо активизировать и увеличить объемы поисково-разведочных работ на эти комплексы: на уже имеющемся фонде скважин путем возврата с ниже- или вышезалегающих пластов или добуривания недостающего интервала, забуривания второго или бокового ствола и испытания этих объектов.

Разработка рациональных комплексов ГИС и методики определения литологического состава, содержания ОВ и фильтрационно-емкостных свойств пород по данным ГИС и керна малоизученных НГК

В рамках Терско-Каспийского объекта специалистами МГУ разработаны рациональный комплекс

ГИС и методика определения литологического состава, содержания ОВ и фильтрационно-емкостных свойств пород по данным ГИС и керна, слагающих основные НГК, малоизученные ранее на современном уровне.

В этих целях рассчитана минерально-компонентная модель для терригенных и карбонатных НГК, корректность которой подтверждена имеющимися данными по керну. Предложены рациональные комплексы ГИС с учетом литологической принадлежности пород и особенностей пустотного пространства целевых продуктивных толщ. Однако ограниченный комплекс ГИС и низкая представительность исследований керна в скважинах Предкавказья приводят к частичной условности получаемых результатов определения минерально-компонентной модели.

Разработаны алгоритмы интерпретации ГИС для оценки содержаний ОВ в меловых и палеогеновых отложениях. В этих целях по разрезам параметрической скв. Чумпаловская-1 и некоторых других скважин использованы типовые зависимости показаний современных методов ГИС (БК-НК-АК-ГГК) и распределения содержаний в породах ОВ по керну.

Так, в интервалах повышенных значений Сорг по керну отмечаются приращения показаний БК-НК. При этом получены уравнения для расчетов содержаний Сорг по нормированным кривым ГИС — связи керн – ГИС. В результате рассчитано содержание ОВ по зависимости Сорг = f (ΔLog R _БК_НК). Для юрских отложений настроить методику не удалось из-за отсутствия представительных керновых определений Сорг со значимым диапазоном изменения параметра. Ограничением для использования методик является наличие больших каверн в стволе скважины (> 40 % номинала), что искажает показания методов ГИС и делает некорректными оценки содержания ОВ.

По данным переинтерпретации каротажных материалов ГИС по 100 глубоким скважинам выполнена и уточнена оценка фильтрационно-емкостных свойств пород в интервале нефтегазоперспективных отложений осадочного чехла. Составлены карты распространения коллекторов и флюидоу-поров для менее изученных палеозойского, пермо-триасового, нижне-среднеюрского, верхнеюрского и нижнемелового комплексов. При построении карт коллекторов, помимо информации по скважинам, использовались результаты акустической инверсии и сейсмопетрофизического прогнозирования. Выявлены закономерности распространения свойств пород-коллекторов и флюидоупоров.

Осуществленный ФГБУ «ВНИГНИ» на современном технологическом уровне комплекс лабораторно-аналитических исследований кернового материала позволил уточнить известные представления о петрофизических, литолого-петрографических и геохимических особенностях верхнепалеозойских и мезозойских отложений, в том числе об их филь- трационно-емкостных свойствах, распространении в разрезах нефтематеринских пород и оценке их генерационного потенциала, а также другие характеристики по созданию объемной модели НГК.

Так, в результате геохимических исследований отобранных образцов керна методом Rock-Eval, было установлено наличие нефтегазоматеринских пород в отложениях среднего карбона, среднего – верхнего триаса, юры, нижнемеловых, палеоцен-эоценовых, майкопских отложений и олигоцена.

Средне-верхнекаменноугольные нефтегазоматеринские породы зафиксированы на территории Ставропольского свода и Ногайской ступени. По содержанию ОВ эти отложения относятся к богатым нефтематеринским, но практически полностью реализовавшим свой УВ-генерационный потенциал.

Средне-верхнетриасовые нефтегазоматеринские породы отмечены в скважинах Манычской зоны прогибов и Ногайской ступени. На территории Манычской зоны прогибов ОВ смешанного сапропелево-гумусового состава преобразовано до градаций катагенеза МК2/МК3. В пределах Ногайской ступени отложения верхнего триаса обогащены ОВ сапропелевого типа, зрелость которого соответствует градации МК4.

Нижнеюрские нефтегазоматеринские породы содержат преимущественно гумусовое ОВ. Степень их катагенетической преобразованности соответствует МК3 в пределах Манычской зоны прогибов и повышается в южном направлении до градации МК4.

Среднеюрские нефтегазоматеринские породы зафиксированы на территории Манычской зоны прогибов и Прикумской системы поднятий. Обогащенные смешанным сапропелево-гумусовым ОВ аргиллиты приурочены к бат-байосским отложениям. Уровень зрелости ОВ среднеюрских нефтематеринских толщ на исследуемой территории соответствует градации МК2/МК3.

Наименее катагенетически преобразованы нефтегазоматеринские породы олигоцена: в скв. Совет-ская-19 (Терско-Каспийский прогиб) уровень зрелости соответствует ПК3/МК1. Олигоценовые аргиллиты содержат гумусовое ОВ.

Комплекс петрофизических исследований включал в себя определение и уточнение фильтрационно-емкостных свойств горных пород, плотностных, электрических параметров, остаточной водонасыщенности в атмосферных условиях, а также пористости, электрических и акустических характеристик в термобарических условиях для построения зависимостей для интерпретации материалов ГИС.

Уточнение строения и перспектив нефтегазоносности зон нефтегазонакопления по данным 3D-бассейнового моделирования

По данным 3D-бассейнового моделирования, в котором учтены структурные, литолого-фациальные и геохимические 3D-модели каждого НГК, определены основные этапы тектонического развития и времени формирования структурных элементов, контролирующих зоны нефтегазонакопления в условиях сложной тектоники региона; определены условия формирования нефтегазоматеринского потенциала, катагенетической преобразованности ОВ в основных нефтегазоматеринских толщах, генерации и эмиграции УВ. Обоснован прогноз очагов генерации УВ и зон нефтегазонакопления. Прослежена эволюция катагенетической зрелости ОВ основных нефтегазоматеринских толщ (в разрезах нижнетриасовых, среднеюрских, верхнеюрских, нижнемеловых, палеоцен-эоценовых, майкопских отложений). Построены результирующие карты и глубинные сейсмогеологические разрезы, моделирующие процессы генерации и формирования УВ-скоплений и зон нефтегазонакопления, карты перспектив нефтегазоносности и оценен ресурсный потенциал каждого НГК. Выполнен прогноз эволюции термического режима недр как одного из основных факторов нефтегазообразования. При моделировании процессов миграции и аккумуляции УВ учитывались характеристики геобарическо-го поля.

По результатам бассейнового моделирования сделаны, в частности, следующие выводы.

Наиболее интенсивное тектоническое воздействие территория Центрального и Восточного Предкавказья испытывала в раннекиммерийскую и раннеальпийскую фазы тектогенеза. К предъюрско-му (раннеюрскому) времени в палеоструктурном плане отчетливо проявляются обширная положительная структура (Ставропольский свод) и две отрицательные структурные зоны (зона Манычских прогибов и Терско-Каспийский прогиб). В последующий мезозойский этап развития наблюдается унаследованное общее восточное погружение региональных структурных планов, происходящее с различными для северной, южной и западной областей скоростями. В раннеальпийскую фазу тектогенеза завершилось формирование современного тектонического плана исследуемой территории. К раннемиоценовому времени сформировался Терско-Каспийский прогиб (как передовой). Раннепалеогеновое погружение Ставропольского свода и прилегающих территорий скомпенсировано накоплением мощной толщи майкопской серии.

Более жесткими термобарическими условиями, вследствие, максимального погружения и формирования мощных терригенных и эвапоритовых толщ мезозой-кайнозоя, характеризуются депрес-сионные зоны Терско-Каспийского прогиба и Восточно-Кубанской впадины и в меньшей мере — Вос-точно-Предкавказской системы впадин и прогибов. Здесь же фиксируется развитие пород, характеризующихся наибольшей катагенетической преобразованностью ОВ. Современный катагенетический статус триасовой и юрских нефтегазоматеринских толщ в пределах наиболее погруженных зон достиг апокатагенеза. Генерация нефти этими толщами

связывается здесь с меловым временем. Нижнемеловые толщи в настоящее время являются газогенерирующими, палеогеновые — нефтегенерирующими. Ставропольский свод характеризуется невысокими современными температурами и сравнительно невысокой катагенетической преобразованностью ОВ верхнемеловых и кайнозойских толщ.

В осевой и западной частях Терско-Каспийского прогиба предполагаются зоны нефтегазонако-пления и залежи УВ в отложениях подсолевой юры, в Сулакской впадине на обнаружение залежей УВ перспективны плиоценовые, средне-верхнемиоценовые, майкопские и верхнемеловые отложения.

Зоны нефтегазонакопления с наибольшей стратиграфической приуроченностью промышленной нефтегазоносности отнесены к положительным тектоническим элементам (Величаевско-Макси-мокумская, Прасковейско-Ачкулакская, Озек-Суат-ская, Терская, Сунженская).

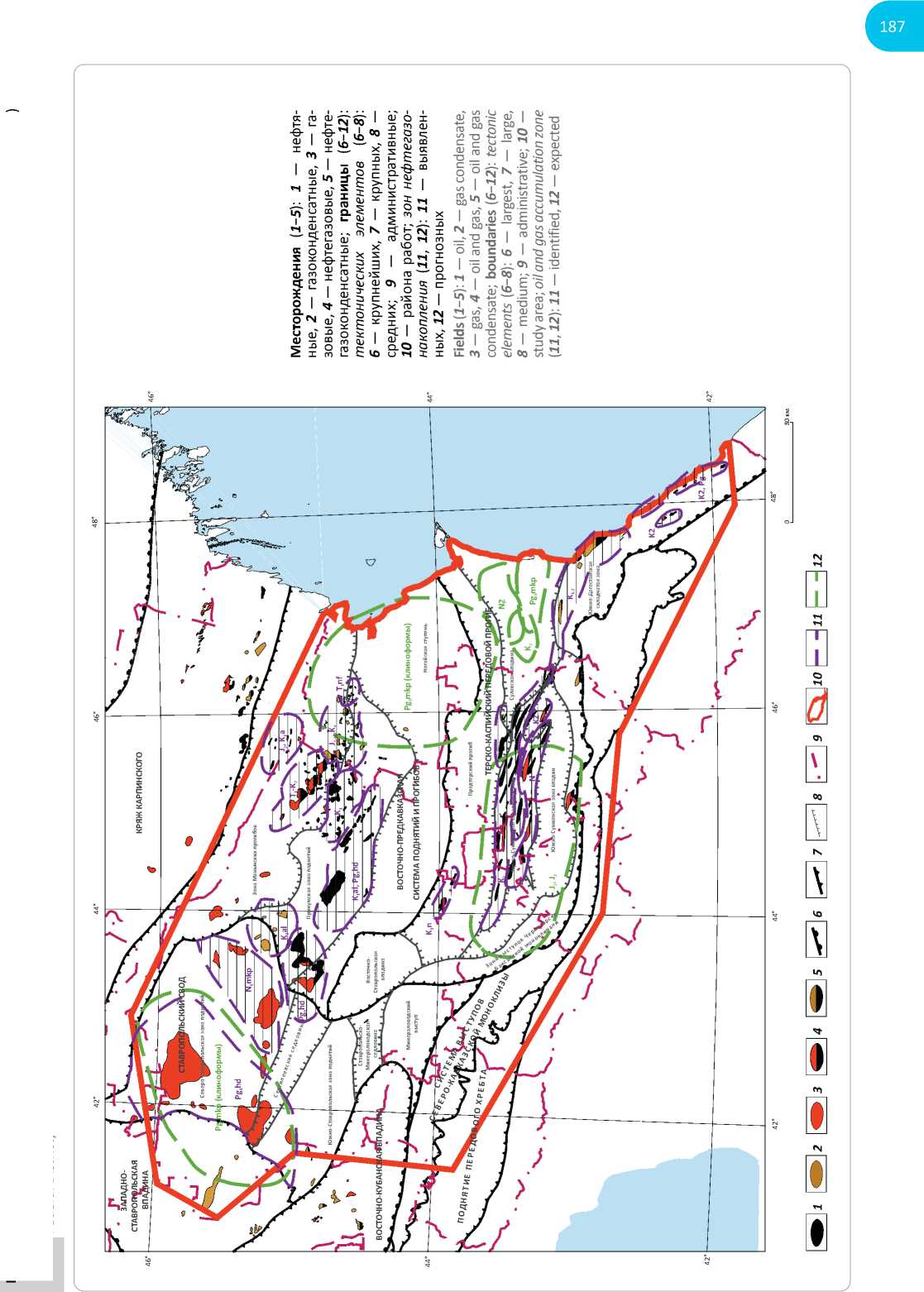

По результатам бассейнового моделирования обоснованы новые потенциальные зоны нефтега-зонакопления (рис. 6). В осевой и западной частях Терско-Каспийского прогиба зоны нефтегазонако-пления и залежи УВ предполагаются в отложениях подсолевой юры, в Сулакской впадине перспективны на обнаружение залежей УВ плиоценовые, средне-верхнемиоценовые, майкопские и верхнемеловые отложения. В восточной части Сулакской впадины оконтурена зона нефтегазонакопления, в пределах которой перспективы нефтегазоносности связаны с майкопскими и плиоценовыми отложениями. В центральной части Сулакской впадины обоснована зона нефтегазонакопления в отложениях верхнего мела. Еще одна зона нефтегазонакопле-ния приурочена к северо-восточной части района работ (частично охватывает территории Терско-Каспийского прогиба и Восточно-Кавказской системы прогибов и поднятий), перспективы которой связаны с клиноформными отложениями майкопа.

Согласно результатам выполненной количественной оценки, суммарные извлекаемые ресурсы УВ категорий D0 + D составили 1376 млн т усл. топлива, что на 578 млн т усл. топлива, или на 72,4 %, больше последней официальной оценки ресурсов. Основной прирост связан с принципиальной переоценкой ресурсов УВ триасового, верхнеюрского и майкопского НГК.

Приоритетные направления и рекомендации по проведению дальнейших первоочередных геолого-разведочных работ в Северо-Кавказском федеральном округе

По результатам работ по объектам определены приоритетные направления и даны рекомендации по первоочередным геолого-разведочным работам в Северо-Кавказском федеральном округе, исходя из того, что основные перспективы нефтегазоносности осадочного чехла и выявление крупных залежей УВ на рассматриваемой территории связаны с наименее изученными глубокопогруженными комплексами юрских отложений. Для более достоверного картирования не вскрытых бурением верхнеюрских подсолевых карбонатных массивов и выявления крупных залежей УВ в центральной части Терско-Каспийского прогиба, в первую очередь в районе выделенного карбонатного массива между месторождениями Заманкул и Карабулак-Ачалук, рекомендуется проведение комплексных зонально-региональных геофизических исследований по линиям новых профилей в составе:

-

– сейсморазведка МОГТ-2D (в объеме не менее 300 пог. км);

-

– сейсморазведка МОГТ-2D-WL (в объеме 200 пог. км); как показали предыдущие исследования подсолевые отложения недостаточно уверенно картируются сейсморазведкой МОГТ-2D, поэтому нужны опытно-методические работы МОГТ-2D-WL;

-

– электроразведка МТЗ (в объеме 400 пог. км);

-

– высокоточная гравиразведка (в объеме не менее 300 пог. км); результаты исследований И.А. Керимова и др. [4, 5] показали, что подсолевые отложения Терско-Каспийского прогиба более уверенно картируются при комплексировании сейсморазведки МОГТ-2D с высокоточной гравиразведкой и электроразведкой;

– углубленная обработка и интерпретация ретроспективных материалов МОГТ-2D по территории работ в объеме не менее 500 пог. км на основе современных обрабатывающих систем и инновационных приемов интерпретации волнового поля, адаптированных к сейсмогеологическим условиям областей с взбросонадвиговой тектоникой в подсолевых отложениях.

Необходимо обеспечить глубинность исследований геофизическими методами до пород фундамента, включая пермотриасовый рифтогенный комплекс. По результатам выполненных геофизических работ обосновать место заложения и пробурить новую параметрическую скв. Цорлоевская-1 в Терско-Сунженской зоне, местоположение которой будет намного перспективнее в нефтегазоносном отношении по сравнению с невыполнившей свои задачи скв. Чумпаловская-1 на северном борту прогиба.

К приоритетным направлениям геолого-разведочных работ, в первую очередь для недропользователей, следует отнести: перспективные отложения майкопских клиноформ и хадумитов как Восточ-но-Предкавказской, так и Терско-Каспийской НГО, а также дагестанский шельф Каспийского моря. Итогом проведенных работ в пределах шельфовых блоков стали выявленные многочисленные нефтегазоперспективные ловушки в широком стратиграфическом диапазоне [6]. Однако до сих пор ни одна компания не приступила к поисковому бурению по причине различного рода рисков для средних и малых компаний: финансовых (большие затраты на бурение по сравнению с сушей), технических (отсутствие в регионе буровых платформ для шель-

Рис. 6. Схема выявленных и прогнозируемых зон нефтегазонакопления (с указанием возраста НГК) восточной части Северо-Кавказской НГП (в пределах Северо-Кавказского ФО) Fig. 6. Scheme of identified and predicted oil and gas accumulation zones (labels show a play age) in the eastern part of North Caucasus Petroleum Province (within the North-Caucasus

Federal District)

фового бурения). В дальнейшем при продолжении геолого-разведочных работ на шельфе Каспия, на взгляд авторов статьи, необходимо вмешательство государственных органов для предоставления компаниям каких-либо преференций или государству нужно взять инициативу на себя, пробурив на определенных соглашениях с компаниями поисковую скважину на одном из перспективных участков-полигонов. Стоимость такой скважины может быть значительно ниже, чем длительно и затратно бурящаяся аварийная параметрическая скв. Чумпа-ловская-1 (Республика Кабардино-Балкария), а вероятность открытия крупных залежей УВ на шельфе значительно выше.

Заключение

Результаты выполненных в 2020–2022 гг. в Северо-Кавказском федеральном округе госбюджетных региональных геолого-разведочных работ на основе новых данных сейсморазведки и бурения и 3D-бассейнового моделирования в совокупности с результатами ранее проведенных геолого-разведочных работ позволили: уточнить схемы тектонического и нефтегазогеологического районирования, а также строение и перспективы нефтегазоносности выявленных и перспективных зон нефтегазо-накопления и отдельных локальных объектов, верхнеюрских подсолевых отложений, клиноформных комплексов майкопской свиты и неогена; определить основные этапы тектонического развития и время формирования структурных элементов, контролирующих зоны нефтегазонакопления; разработать рациональный комплекс ГИС и методики определения литологического состава, содержания ОВ и фильтрационно-емкостных свойств пород по данным ГИС и керна, слагающих малоизученные ранее на современном уровне НГК; определить приоритетные направления и дать рекомендации по первоочередным геолого-разведочным работам в Северо-Кавказском федеральном округе.

Список литературы Уточнение перспектив нефтегазоносности и приоритетных направлений геолого-разведочных работ в Северо-Кавказском федеральном округе по результатам региональных направлений геолого-разведочных работ 2020-2022 гг. и ранее проведенных исследований

- Козуб А.П., Немцов И.Н., Немцов Н.И. Перспективы нефтегазоносности глубокопогруженных горизонтов Терско-Каспийского прогиба // Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Т. IX. - М.: ИИЕТ РАН, 2019. - С. 258-266.

- Яндарбиев Н.Ш., Керимов И.А. Хадумская свита - потенциальный резерв восполнения углеводородной базы на юге России // Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Т. IX. - М.: ИИЕТ РАН, 2019. - C. 351-372.

- Фортунатова Н.К., Березий А.Е., Зорин А.Б., Фадеева Ю.Б. Критерии прогноза нефтегазоносности хадумских отложений Восточного Предкавказья // Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Т. IX. - М.: ИИЕТ РАН, 2019. - C. 337-350.

- Керимов И.А. Прогнозирование структурных особенностей глубокопогруженных горизонтов Терско-Каспийского прогиба по данным гравиразведки и сейсморазведки // Известия вузов. Нефть и газ. - 1990. - № 11. - С. 24-30. EDN: TWYAMH

- Керимов И.А. Применение гравиразведки и сейсморазведки для поисков рифовых ловушек нефти и газа в юрских отложениях Терско-Каспийского прогиба // Труды Грозненского государственного нефтяного института им акад. М.Д. Миллионщикова. - Вып. 2. - Грозный: ГГНИ, 2002. - С. 51-67. EDN: RDJAPP

- Немцов Н.И., Гумаров Р.К., Капалин А.Б., Алиев Р.М. Новые объекты поисков углеводородов на российском шельфе Каспия (Республика Дагестан) // Геология нефти и газа. - 2011. - № 2. - С. 56-63. EDN: NSXPPZ